还剩7页未读,

继续阅读

所属成套资源:2022—2023学年人教版八年级下册数学思维拓展教案人教版

成套系列资料,整套一键下载

人教版八年级下册18.2.2 菱形第2课时教案及反思

展开这是一份人教版八年级下册18.2.2 菱形第2课时教案及反思,共10页。

八年级第六讲“矩形与菱形”.(第二课时)

[教学目标]

知识技能

掌握矩形和菱形的性质和判定方法.

数学思考

利用矩形与菱形的性质和判定方法,培养学生的观察推理的意识,发展学生的形象思维和逻辑推理能力.

解决问题

1.经历探索矩形和菱形的概念与性质的过程,在学习过程中,探索论证的方法.

2.知道矩形的基本思路是转化为三角形,了解菱形的现实应用.

情感态度

1.培养学生自觉反思证明过程和观察的良好习惯,培养严谨的治学态度.

2.在学习过程中,体会菱形的图形美.

[教学重点、难点]

重点:矩形与菱形的性质和判定方法的理解和掌握

难点:矩形与菱形的性质和判定方法的综合应用

[教学准备]

动画多媒体语言课件.

第二课时

教学路径

师:上节课我们学习了矩形的相关知识,这节课我们继续学习.

初步性问题

探究类型之四 菱形的性质

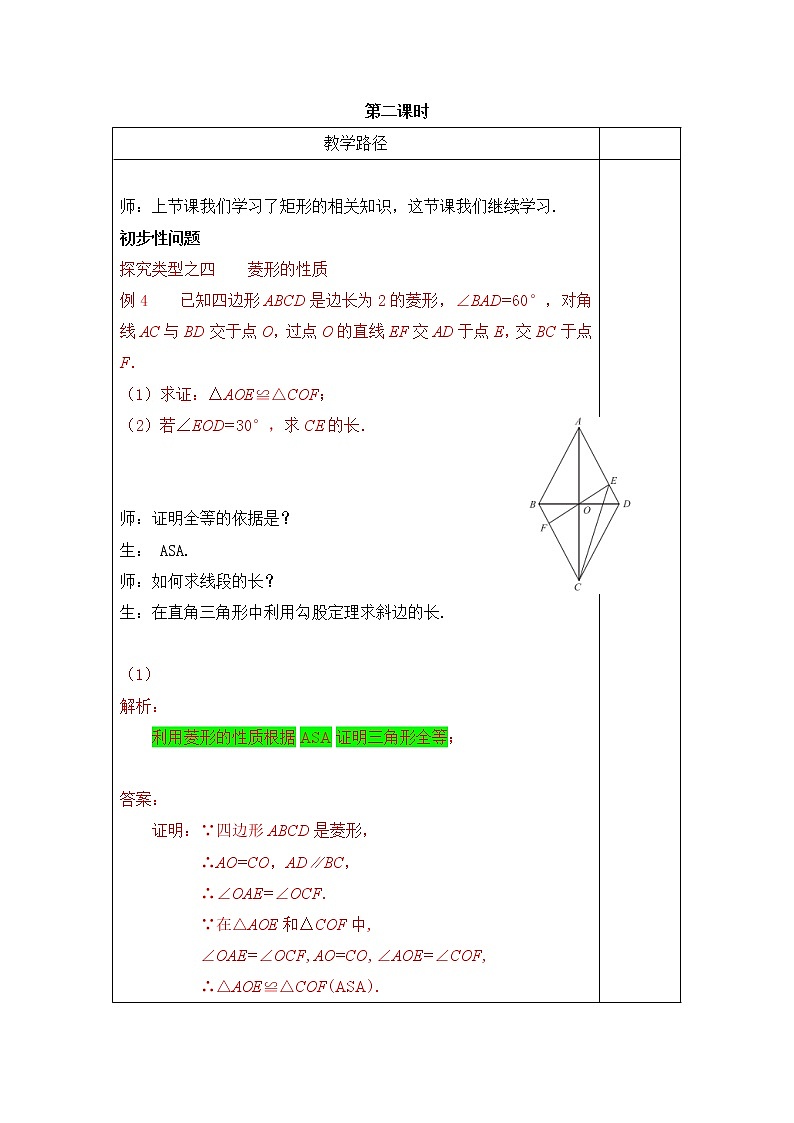

例4 已知四边形ABCD是边长为2的菱形,∠BAD=60°,对角线AC与BD交于点O,过点O的直线EF交AD于点E,交BC于点F.

(1)求证:△AOE≌△COF;

(2)若∠EOD=30°,求CE的长.

师:证明全等的依据是?

生: ASA.

师:如何求线段的长?

生:在直角三角形中利用勾股定理求斜边的长.

(1)

解析:

利用菱形的性质根据ASA证明三角形全等;

答案:

证明:∵四边形ABCD是菱形,

∴AO=CO,AD∥BC,

∴∠OAE=∠OCF.

∵在△AOE和△COF中,

∠OAE=∠OCF,AO=CO,∠AOE=∠COF,

∴△AOE≌△COF(ASA).

(2)

解析:

根据菱形的对角线平分一组对角求出∠DAO=30°,然后求出∠AEF=90°,求出AE的长,EF的长.

(下一步)在Rt△CEF中,利用勾股定理计算CE的长.

答案:

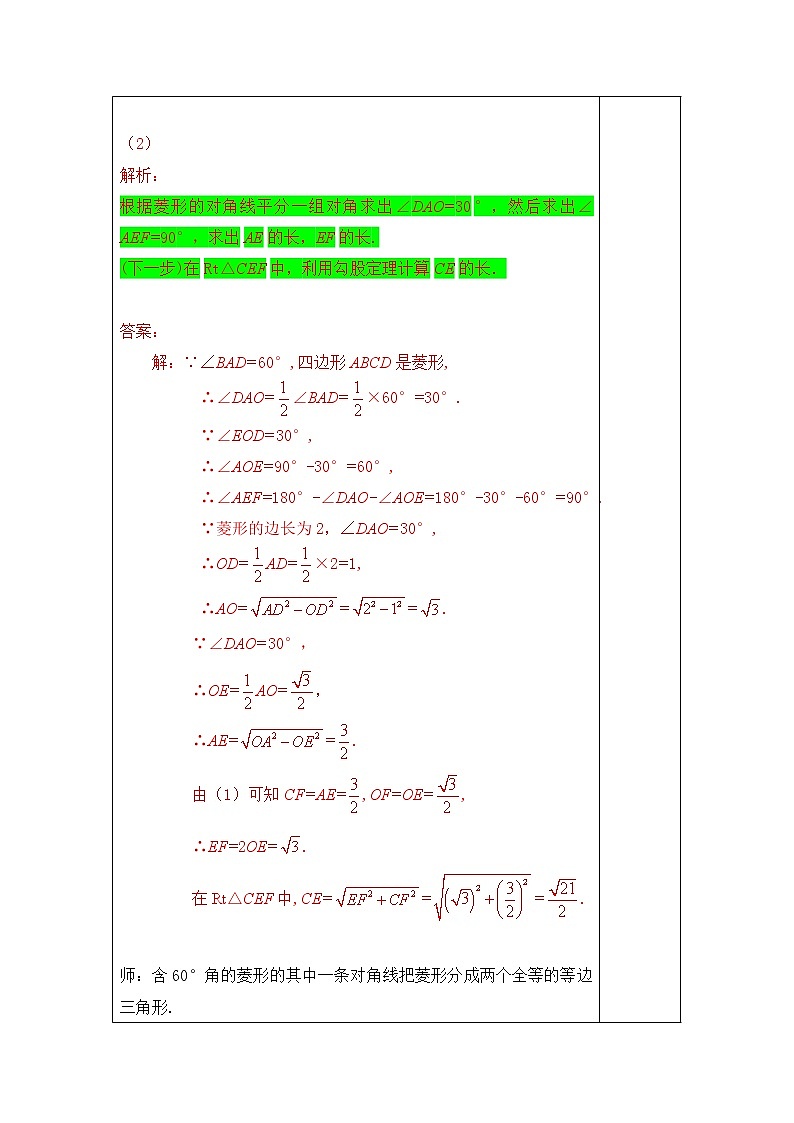

解:∵∠BAD=60°,四边形ABCD是菱形,

∴∠DAO=∠BAD=×60°=30°.

∵∠EOD=30°,

∴∠AOE=90°-30°=60°,

∴∠AEF=180°-∠DAO-∠AOE=180°-30°-60°=90°.

∵菱形的边长为2,∠DAO=30°,

∴OD=AD=×2=1,

∴AO===.

∵∠DAO=30°,

∴OE=AO=,

∴AE==.

由(1)可知CF=AE=,OF=OE=,

∴EF=2OE=.

在Rt△CEF中,CE===.

师:含60°角的菱形的其中一条对角线把菱形分成两个全等的等边三角形.

类似性问题

1.如图,在菱形ABCD中,∠A=60°,E,F分别是AB,AD的中点,DE,BF相交于点G,有下列结论:①∠BGD=120°;②BG+DG=CG;③△BDF≌△CGB;④S△ABD=AB2.其中正确的结论有( )

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

解析:

①②④正确.

3.如图,已知菱形ABCD的一个内角∠BAD=80°,对角线AC、BD相交于点O,点E在AB上,且BE=BO,则∠EOA= 度.

解析:

由菱形的性质及三角形内角和定理可知

∠ABO=90°-∠BAO=90°-∠BAD=90°-×80°=50°;(下一步)

∵BE=BO,

∴∠BOE=(180°-∠ABO)=(180°-50°)=×130°=65°,

∴∠AOE=90°-∠BOE=90°-65°=25°.

初步性问题

探究类型之五 矩形与菱形的折叠问题

例5 如图,将矩形ABCD沿EF折叠,使点A与点C重合,点D落在点G处,EF为折痕.

(1)求证:△FGC≌△EBC;

(2)若AB=8,AD=4,求四边形ECGF(阴影部分)的

面积.

1.师:证明全等的依据是?

生: HL.

生独立完成证明,然后师指定学生说说自己的答案.

2.师:如何求阴影部分的面积?

生:利用面积的等量关系知阴影部分的面积正好等于矩形面积的一半.

(1)

解析:动画出示折叠的过程,然后:按下图标记

(下一步)用手动画将DC和AB描红,然后用手标记画出∠CFE和∠AEF(同颜色),然后标记 EC与CF上的短线

(下一步)利用HL证明 Rt△FGC≌Rt△EBC.

答案:

证明:∵四边形ABCD是矩形,

∴AD=BC,∠D=∠B=90°.

∵DC∥AB,

∴∠CFE=∠FEA.

由折叠性质知∠G=∠D=90°=∠B,GC=AD=BC,∠AEF=∠CEF.

∴∠CEF=∠FEA=∠CFE,

∴EC=CF.

∴Rt△FGC≌Rt△EBC(HL).

(2)

解析:动画将△FGC旋转到△ECB处,然后出示:

由(1)知==,所以阴影部分面积为矩形面积的一半.

答案:

解:由(1)知=,

∴==.

∴=S矩形ABCD=×4×8=16.

师:关于图形的折叠实质上就是轴对称的一种变形应用,解题时应抓住折叠前后的图形全等及对应关系,观察折叠前后的图形,找出相等的边、角是关键.

类似性问题

2.如图,将长方形纸片ABCD折叠,使边DC落在对角线AC上,折痕为CE,且点D落在点D′ 处.若AB=3,AD=4,则ED的长为( )

A. B. 3 C. 1 D.

解析:

根据勾股定理可得AC===5.

(下一步)按下图依次标在图中,最后标红色的2

(下一步)在图中先标x,然后出示4-x

(下一步) 在Rt△AD′E中根据勾股定理可得x2+22=(4-x)2,解得x=.

初步性问题

探究类型之六 矩形、菱形的探究型问题

例6 如图所示,在菱形ABCD中,AB=4,∠BAD=120°,△AEF为正三角形,点E、F分别在菱形的边BC、CD上滑动,且点E、F不与点B、C、D重合.

(1)证明:不论点E、F在BC、CD上如何滑动,总有BE=CF;

(2)当点E、F在BC、CD上滑动时,分别探讨四边形AECF和△CEF的面积是否发生变化?如果不变,求出这个定值;如果变化,求出最大(或最小)值.

师:如何证明线段相等?

生:连接AC,利用△ABE与△ACF全等证明.

师:四边形的面积是否发生变化?

生:不变,转化为三角形ABC的面积.

师:三角形的面积是否发生变化?

生:(预设)利用等边三角形的面积公式及面积的和差关系可知三角形的面积不变.

(1)

解析:

连接AC(动画在图中作出),证明△ABE≌△ACF.

答案:

证明:连接AC,

∵菱形ABCD中,∠BAD=120°,

∴∠BAC=60°,∠B=60°,

∴△ABC是正三角形,

∴AB=AC.

又△AEF为正三角形,

∴∠EAF=60°,AE=AF,

又∵∠BAC=60°,

∴∠BAE=∠CAF.

∴△ABE≌△ACF,

∴BE=CF.

(2)

解析:动画将△ACF顺时针旋转60°与△ABE重合

(下一步)S四边形AECF=S△AEC+S△ACF=S△AEC+S△ABE=S△ABC;(下一步)

S△CEF=S四边形AECF-S△AEF,△AEF的面积会随着AE的变化而变化,且当AE的长最小时,正三角形AEF的面积会最小,即可求得△CEF面积的最大值;(下一步)

当正三角形AEF的边AE与BC垂直时,边AE的长最小.

答案:

解:当E、F在BC、CD上滑动时,四边形AECF的面积不发生变化,其值为4.

由(1)知,S△ABE=S△ACF,

∴S四边形AECF= S△ABC=×42=4.(下一步)

△CEF的面积发生变化,其最大值为.

∵S△CEF=S四边形AECF-S△AEF=4-×AE2,

当AE⊥BC时,AE的长最小,最小值为AE=4×=2.

∴S△CEF的最大值为4-×(2)2=.

师:结论探索型是指在一定的条件下无结论或结论不明确,需要探索发现与之相应的结论的题目.解结论探索型题的方法是由因导果.

5.如图,△ABC中,点O是边AC上一个动点,过O作直线MN∥BC.设MN交∠ACB的平分线于点E,交∠ACB的外角平分线于点F.

(1)求证:OE=OF.

(2)若CE=12,CF=5,求OC的长.

(3)当点O在边AC上运动到什么位置时,四边形AECF是矩形?并说明理由.

解析:

(1)根据平行线的性质、角平分线的定义及“等角对等边”证明OE=OC=OF;(下一步)

(2)易证∠ECF=90°,根据勾股定理求出EF的长,OC=EF;(下一步)

(3)四边形AECF中已经有∠ECF=90°,故只需得到四边形AECF是平行四边形即可;(下一步)

又由(1)可知OE=OF,所以只需满足OA=OC即可说明四边形AECF是平行四边形.

相关教案

2021学年9.4 矩形、菱形、正方形教学设计:

这是一份2021学年9.4 矩形、菱形、正方形教学设计

初中数学苏科版八年级下册9.4 矩形、菱形、正方形第4课时教学设计:

这是一份初中数学苏科版八年级下册9.4 矩形、菱形、正方形第4课时教学设计

苏科版八年级下册9.4 矩形、菱形、正方形第3课时教学设计及反思:

这是一份苏科版八年级下册9.4 矩形、菱形、正方形第3课时教学设计及反思