北师大版七年级下册第四章 三角形1 认识三角形教案

展开4.1.2 三角形的三边关系

教材分析:

“三角形三边的关系”是北师大版七年级下册第四章《三角形》第一节“认识三角形”第二课时的内容。在学习这个内容之前学生已经认识三角形的定义、三角形的特征。本节课主要是让学生通过操作学具,进一步研究三角形的又一个新特征——即“任意两边之和大于第三边”。

学情分析:

通过第一课时的学习,学生已经掌握了三角形的概念及基本要素,并且对于平面图形边的关系的探索也并不陌生,在以往探究平面图形边的特点的过程中,学生用到过观察、猜测、操作、分析、比较等策略方法,有一定的策略基础。 同时,学生在生活中有直观感知三角形两边之和大于第三边的感性经验。

教学策略的选择和设计:

本节课的教学模式是探究性学习,采用自主学习的教学策略,采用观察、猜测、操作、分析、合作交流等方法,让学生在经历探究的过程,培养观察、分析、概括、归纳、推理等能力。应用所学知识解决问题,体会数学思想在解决问题中的作用,引导学生积累数学学习的经验,总结解决问题的策略。从而体现人人学有价值的数学,人人都能获得必须的数学,不同的人在数学上得到不同的发展。

教学目标:

知识与技能目标:通过数学活动,使学生知道三角形三边不等关系,能判断给定长度的三条线段是否围成三角形,并能运用这一知识解决生活中的简单的实际问题。

过程与方法目标:在动手操作和观察、操作、分析、比较等活动中,经历三角形三边关系的探索过程,在这一过程中提高学生观察、分析、概括的能力。

情感与态度目标:让学生在探索过程中体验数学学习的乐趣,获得成功的体验。

教学重点:

经历三角形三边关系的探索过程,掌握“三角形任意两边之和大于第三边”

的特征。

教学难点:利用三角形三边不等关系解决简单问题。

教具: 准备4cm、6cm、10cm、12cm的小棒各6根、多媒体课件

教学过程:

一复习导入

三角形的定义是什么?

(由不在同一直线上的三条线段首尾顺次相接所组成的图形叫做三角形。)

二、创设情境,探究新知

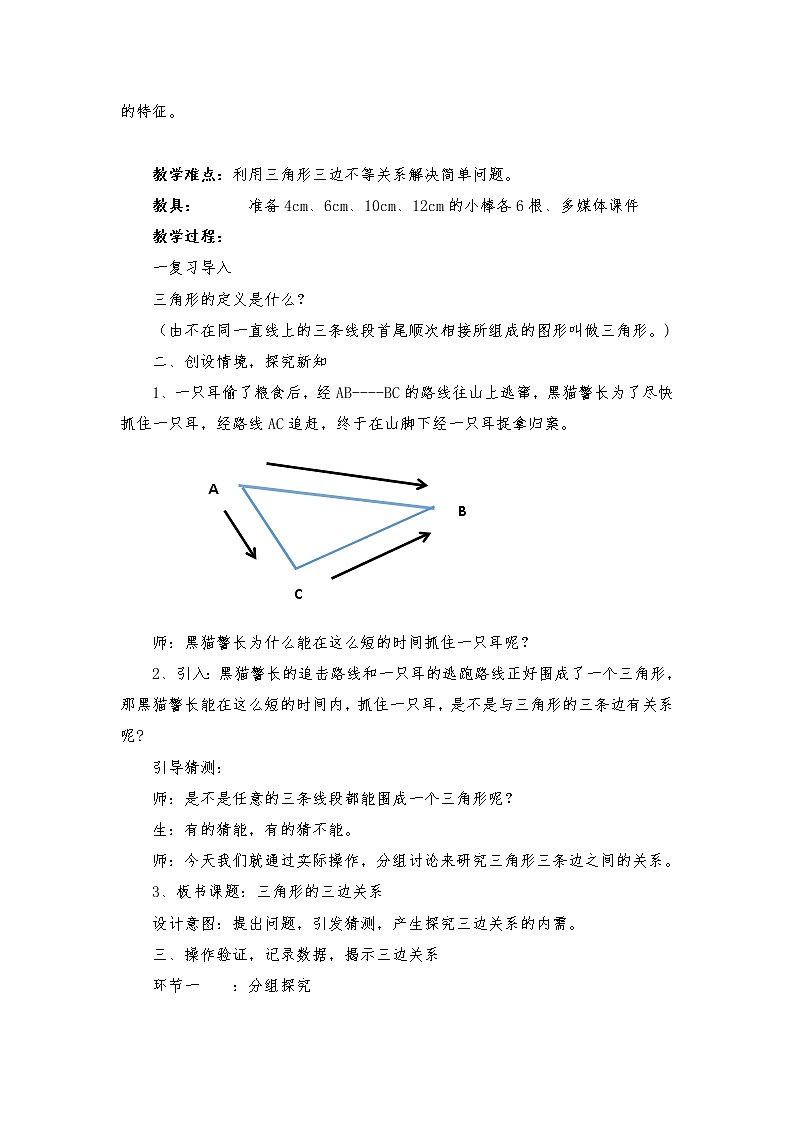

1、一只耳偷了粮食后,经AB----BC的路线往山上逃窜,黑猫警长为了尽快抓住一只耳,经路线AC追赶,终于在山脚下经一只耳捉拿归案。

师:黑猫警长为什么能在这么短的时间抓住一只耳呢?

2、引入:黑猫警长的追击路线和一只耳的逃跑路线正好围成了一个三角形,那黑猫警长能在这么短的时间内,抓住一只耳,是不是与三角形的三条边有关系呢?

引导猜测:

师:是不是任意的三条线段都能围成一个三角形呢?

生:有的猜能,有的猜不能。

师:今天我们就通过实际操作,分组讨论来研究三角形三条边之间的关系。

3、板书课题:三角形的三边关系

设计意图:提出问题,引发猜测,产生探究三边关系的内需。

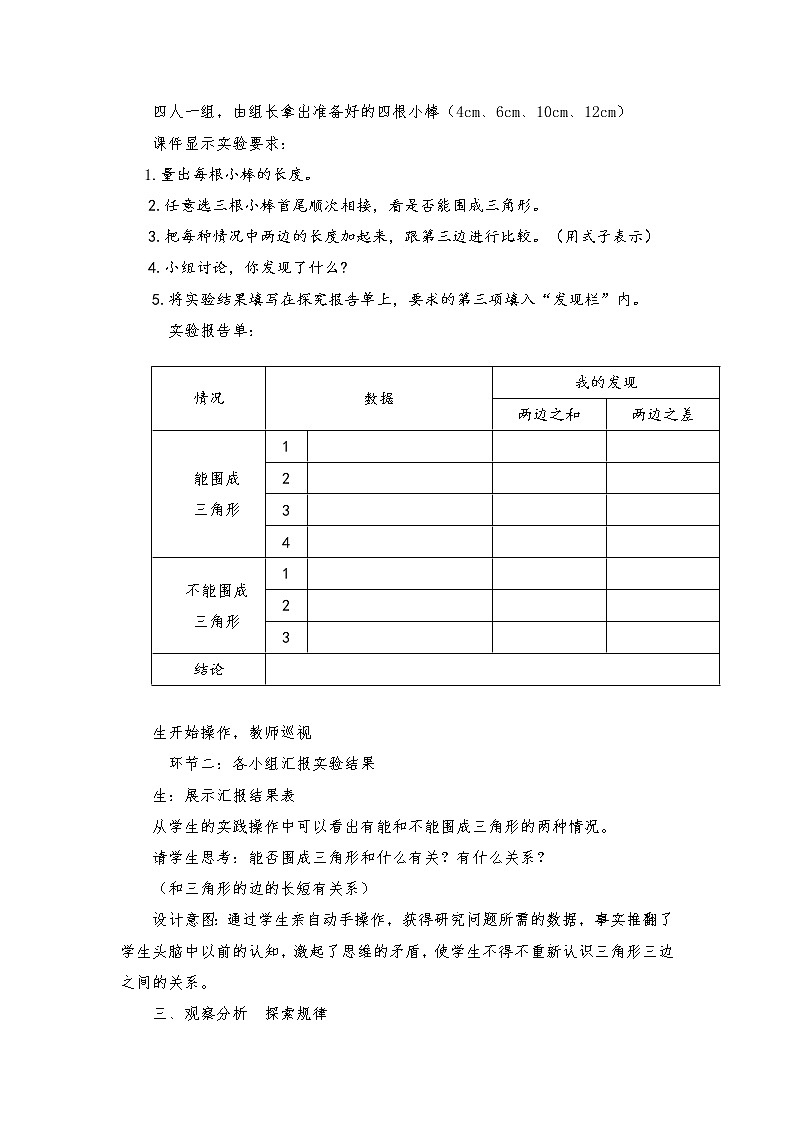

三、操作验证,记录数据,揭示三边关系

环节一 :分组探究

四人一组,由组长拿出准备好的四根小棒(4cm、6cm、10cm、12cm)

课件显示实验要求:

1.量出每根小棒的长度。

2.任意选三根小棒首尾顺次相接,看是否能围成三角形。

3.把每种情况中两边的长度加起来,跟第三边进行比较。(用式子表示)

- 小组讨论,你发现了什么?

5.将实验结果填写在探究报告单上,要求的第三项填入“发现栏”内。

实验报告单:

情况 | 数据 | 我的发现 | ||

两边之和 | 两边之差 | |||

能围成 三角形 | 1 |

|

|

|

2 |

|

|

| |

3 |

|

|

| |

4 |

|

|

| |

不能围成 三角形 | 1 |

|

|

|

2 |

|

|

| |

3 |

|

|

| |

结论 |

| |||

生开始操作,教师巡视

环节二:各小组汇报实验结果

生:展示汇报结果表

从学生的实践操作中可以看出有能和不能围成三角形的两种情况。

请学生思考:能否围成三角形和什么有关?有什么关系?

(和三角形的边的长短有关系)

设计意图:通过学生亲自动手操作,获得研究问题所需的数据,事实推翻了学生头脑中以前的认知,激起了思维的矛盾,使学生不得不重新认识三角形三边之间的关系。

三、观察分析 探索规律

学生经过观察、分析数据,发现两根小棒长度之和小于或等于第三根小棒时,不能摆成三角形。只有大于第三根小棒时,才能摆成三角形,得出了三角形两边之和大于第三边的结论,从而初步认识了三角形三边的关系。

教师适时追问“这样的归纳全面吗?”这使学生敏感的意识到这种表达可能有问题,问题出在哪呢?学生不得不深思。

最后学生终于发现:三角形任意两边之和大于第三边。

任意,就是没有任何条件限制。对“任意”二字的理解,使学生对三角形三边之间关系的认识得到了深化。

三角形任意两边之和大于第三边。

几何语言:

在ΔABC中, b+c>a a+b>c a+c>b

思考:你能用学过的知识来说一说为什么吗?

(两点之间,线段最短。)

同时, 在ΔABC中, a-c<b c-b<a b-a<c

我们不难发现,三角形的三边之间的关系还有:

三角形任意两边之差小于第三边。

设计意图:充分发挥学生的主体精神,留有足够的时间和空间激发他们主动探索。让他们在实践操作、猜想验证、观察分析等活动过程中,经历获取知识的过程,这样的教学设计符合学生的认知特点。

四、巩固深化,应用规律

有效的练习是提高学生学习能力的关键环节,也是加深对新知的理解和掌握的主要方法。这里设计了四个层次的练习:

1、巩固性训练

下列各组线段能否围成三角形?并说明理由。

(1)1cm, 5cm, 3cm; (2)2cm, 2cm, 2cm ;

(3)1cm, 2cm, 3cm ; (4)2cm, 4cm, 5cm

学生判断出来第一个小题以后,让学生思考,我们在判断能否围成三角形时,有没有更简捷的方法? 并利用这种方法解决后面3道小题。

设计意图:这个巩固性练习题,重点让学生对三边关系的一个应用策略的优化选择。明白找“较短”的两条边大于第三边是判断能否围成三角形最快捷的方法。

2、解决问题

已知三角形两边a、b长为 9和5,则第三边c的取值范围是▁▁▁▁▁▁。

( |a-b|< c<a+b )

习题变式题:

已知两条线段的长为5cm和7cm,要钉一个三角形,试求:

(1)第三条线段的长度范围。

(2)若第三条线段长为奇数,求此时三角形的周长。

3、能力提高

等腰三角形一边长为9cm,另一边长为7cm,它的第三边长为多少?

变式:

等腰三角形一边长为9cm,另一边长为4cm,它的第三边长为多少?

4、拓展提升

已知a、b、c是一个三角形三条边长,

化简|a+b-c|-|b-a-c|

解析:∵a、b、c是三角形的三条边长

∴a+b>c;b-a<c(三角形两边之和大于第三边,任意两边之差小于第三边)

∴a+b-c>0;b-a-c<0

∴|a+b-c|-|b-a-c|

=a+b-c-[-(b-a-c)]

=a+b-c+b-a-c

=2b-2c

五、小结

今天,我学会了……

六、作业

必做题:

1、如果三角形的两边长分别是2和4,且第三边是奇数,那么第三边长为 ▁▁▁▁。若第三边为偶数,那么三角形的周长▁▁▁▁。

2、一个等腰三角形的两边长分别为25和12,则第三边长为▁▁▁▁。

选做题:

某地有四个汽车停车场,位于如图所示的四边形ABCD的四个顶点,现在要建立一个汽车维修站,你能利用“三角形任意两边之和大于第三边”在四边形ABCD的内部找一点P,使点P到A,B,C,D四点的距离之和最小吗?

课后反思:

初中数学湘教版七年级下册4.1.2相交直线所成的角教案设计: 这是一份初中数学湘教版七年级下册<a href="/sx/tb_c95289_t8/?tag_id=27" target="_blank">4.1.2相交直线所成的角教案设计</a>,共4页。教案主要包含了情景导入,教学新知,课堂练习,课堂总结,作业布置等内容,欢迎下载使用。

初中数学1 认识三角形教学设计: 这是一份初中数学1 认识三角形教学设计,共2页。教案主要包含了情境导入,合作探究,板书设计等内容,欢迎下载使用。

初中数学北师大版七年级下册1 认识三角形教案: 这是一份初中数学北师大版七年级下册1 认识三角形教案,共3页。教案主要包含了学习目标,学习重点,学习难点等内容,欢迎下载使用。