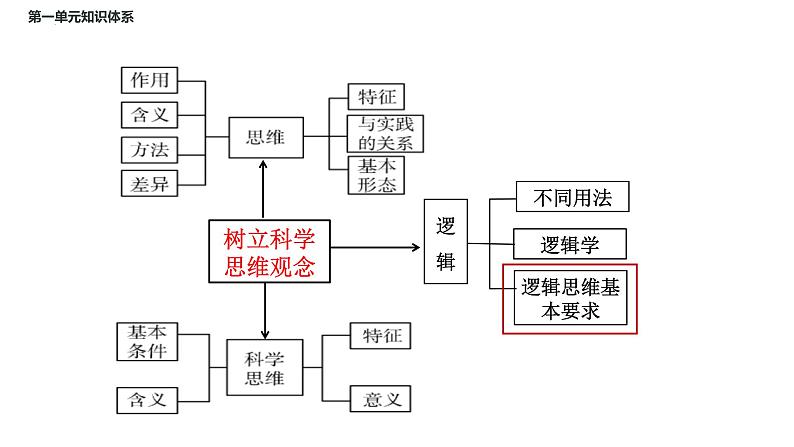

高中政治 (道德与法治)人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求教案配套ppt课件

展开第二课 把握逻辑要义

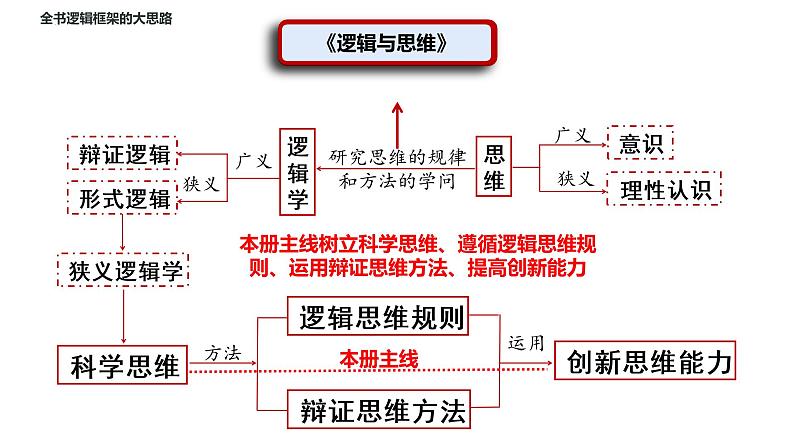

研究思维的规律和方法的学问

本册主线树立科学思维、遵循逻辑思维规则、运用辩证思维方法、提高创新能力

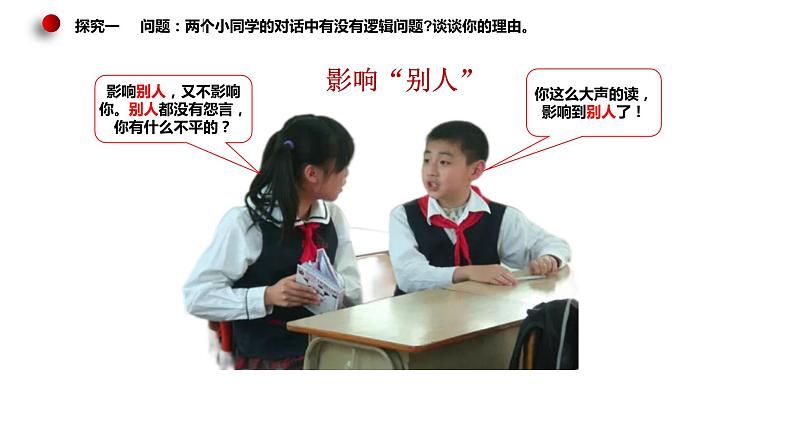

探究一 问题:两个小同学的对话中有没有逻辑问题?谈谈你的理由。

你这么大声的读,影响到别人了!

影响别人,又不影响你。别人都没有怨言,你有什么不平的?

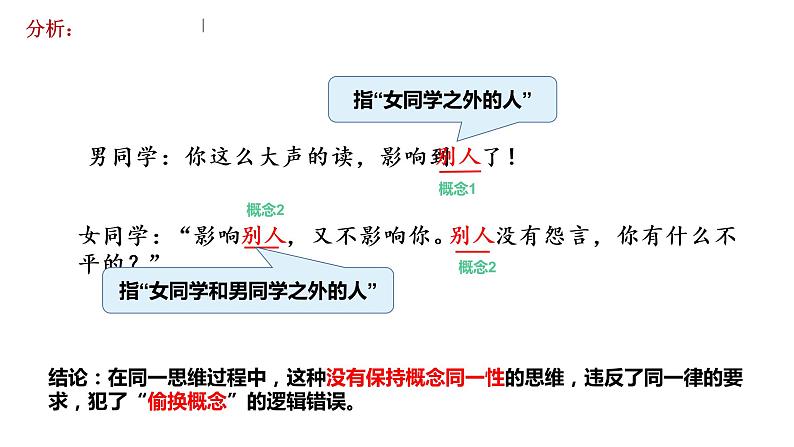

女同学:“影响别人,又不影响你。别人没有怨言,你有什么不平的?”

男同学:你这么大声的读,影响到别人了!

指“女同学和男同学之外的人”

结论:在同一思维过程中,这种没有保持概念同一性的思维,违反了同一律的要求,犯了“偷换概念”的逻辑错误。

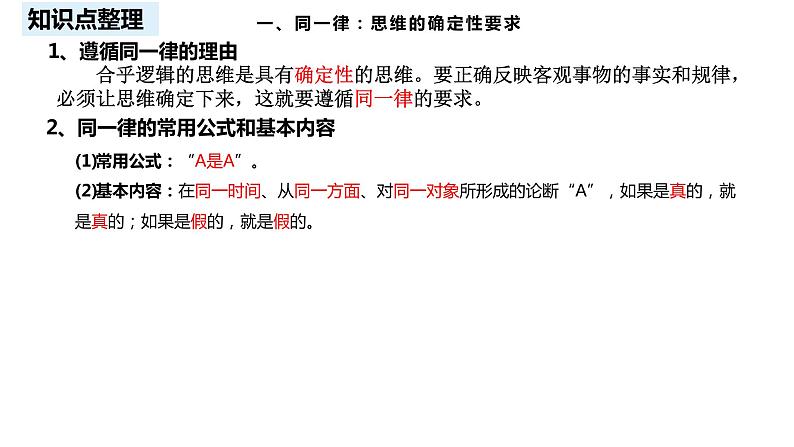

1、遵循同一律的理由

合乎逻辑的思维是具有确定性的思维。要正确反映客观事物的事实和规律,必须让思维确定下来,这就要遵循同一律的要求。

一、同一律:思维的确定性要求

2、同一律的常用公式和基本内容

(1)常用公式:“A是A”。(2)基本内容:在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”,如果是真的,就是真的;如果是假的,就是假的。

问题:卖茶人的回答违了什么要求,犯了什么错误?

我这儿全是好茶,从来不卖变质茶?

卖茶人的回答违反了同一律的要求,犯了“偷换概念”的错误。

问题:这个学生在文章写作时犯了什么错误?

教师留了题目为《人贵有志》的作文,有个学生在开头说“人必须有志,有理想”之后,就笔锋一转,大谈特谈“有了志向必须奋斗才行。没有奋斗,理想就成了空想”。结果他的作文得了零分。

这个学生把“人贵有志”的论题换成了“人贵奋斗”了论题,犯了“偷换论题”的错误

(1)在同一思维过程中,每一思想必须保持自身同一性。不能混淆概念,也不能转移论题。题。 故意违反同一律的要求,所犯的逻辑错误叫作“偷换概念”或“偷换论题” (2) “概念”的同一性:在同一思维过程中,任一概念的内涵和外延必须具有确定性,不能随意变换。 (3)“判断”的同一性:在同一思维过程中,任一判断断定了什么必须具有确定性,不能随意更改。

概念是反映客观对象的本质属性的思维形式.概念是在感觉、知觉和表象的基础上,运用比较、分析、综合、抽象、概括等方法形成的. 概念这一思维形式是和词语联系在一起的,任何一个概念都是用词语表现的.概念的词语表现叫做名称. 每一个概念都有一定的外延和内涵. 概念的内涵就是这个概念所反映的对象的本质属性的总和. 概念的外延就是适合这个概念的一切对象的范围,例如,“直角三角形”这一概念反映的对象的本质属性是“三角形,其中有一个内角是直角”

在命题中,如果对一个概念的全部外延都做了断定,那么这个概念就是周延的。

【名词解码】:“偷换概念”与“偷换论题”

(1)偷换概念: 混淆概念就是把不同的概念当作同一概念来使用。因判断是由概念组成的,改变了概念也就改变了判断。例如:“我对法律上规定‘公开审判应当有律师为被告辩护’有意见。怎么罪犯还会有理?还要有人替他辩护?请问,这是站到什么立场上去了!” “被告”与“罪犯”是交叉关系的两个不同的概念,二者不同一。这里恰恰把这两个不同的概念当作同一个概念来使用,犯了混淆概念的逻辑错误。混淆概念在很多情况下是由一个语词表达两个不同的概念引起的。(2)偷换论题: 偷换论题就是把不同的判断当作同一判断来使用,从而使议论离开了原来的论题。例如,马克思主义有一个重要观点:“人们的经济地位决定人们的意识。”而有些人却把它篡改成“吃饭决定思想体系”,这是对马克思主义的歪曲。从逻辑上说,就是犯了“偷换论题”的错误。 写作当中的“走题”或“跑题”,其实也是偷换论题。例如,有人写一篇题为“人贵有志”的文章,在开头说“人必须有志向,有理想”之后,就笔锋一转,大谈特谈“有了志向必须奋斗才行。没有奋斗,理想就成了空想”。那么请问,这篇文章究竟要写“人贵有志”还是“人贵奋斗”?

同一律所反对的只限于在时间、条件不变的情况下,任意变更概念或判断。 在不同的时间或不同的条件下,对同一对象所形成的的概念或判断,同一律并不要求它们一定是同一的。同一律并不否认认识对象的复杂多样性及其变化和发展。反映事物变化发展的正确认识并不违反同一律的要求。

因为同一律所反映的不是形色状态或它们的变化,而是形色状态和它们的变化的确实性的同一。”

例如: 西红柿是由苹果绿变红的

它是由绿变红的时候,它就是由绿变红的。当它是绿的时候,它就是绿的。当它成为红的时候,它就是红的。当它是不绿不红的时候,它就是不绿不红的

探究问题:这位楚人为什么“弗能应”?

吾盾之坚,物莫能陷也。

以子之矛陷子之盾,何如?

吾矛之利,于物无不陷也

其人弗能应也。夫不可陷之盾与无不陷之矛,不可同世而立。”

这位楚人“弗能应”的原因是:问话者的问题“以子之矛陷子之盾,何如?”揭露了其论断中的逻辑矛盾。即论断1和论断2不能不能同真,其中必有一假。

合乎逻辑的思维是具有一致性的思维。要避免思维出现不融贯一致的逻辑错误,就要遵循矛盾律的要求。

二、矛盾律:思维的一致性要求

严禁触碰!千伏高压,一触即死,违者法办!

2、矛盾律的常用公式基本和内容

(1)常用公式:“A不是非A”。(2)基本内容:在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”(表示对A否定的论断)不能同真,其中必有一假。

在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和 “非A”不能断定它们都成立。违反矛盾律要求的逻辑错误叫作“自相矛盾”。

这个论断不是自相矛盾的。 可以从三个方面加以理解: ①可以解读为人类的认识能力是无限的,个人的认识能力是有限的,这是针对不同对象而言的; ②可以解读为人类在其存续的历史长河中的认识能力是无限的,在其存续的特定历史阶段的认识能力是有限的; ③可以解读为个人的认识能力是无限的(指潜能),但在任何时候、任何情况下表现出来的现实认识能力又总是有限的,无限是相对于有限来讲的,有限是相对于无限来讲的。

探究问题:这个论断自相矛盾吗?

人类的认识能力既是无限的,又是有限的。

思维中出现的自相矛盾不同于唯物辩证法所讲的事物的客观矛盾。

4、逻辑矛盾与辩证矛盾

(1)思维中出现的自相矛盾不同于唯物辩证法所讲的事物的客观矛盾。 矛盾律及其要求是就同一时间、同一方面对同一对象所作的论断而言的,自相矛盾的论断是对客观实际的错误反映。(2)客观事物是变化发展的,此事物可以变成彼事物。不同时间、不同方面对同一事物所作的相反论断,并不是自相矛盾的。。

举例:①小明想画一个方的圆。②蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽。③人类的认识能力既是无限的,又是有限的。④这几周的军训太紧张了,但已经不知不觉地过去了

①和④论断都犯了自相矛盾的错误。要么画圆,要么画方,不存在“一个方的圆”;既然“太紧张”,就不可能“不知不觉”。②和③论断没有自相矛盾。“噪”与“静”“鸣"与“幽”是对立统一的;认识能力的“无限"与“有限”也是对立统一的。

3.逻辑矛盾与辩证矛盾的区别

问题:会议主持人的话是否合乎逻辑,为什么?

在一次讨论会上,关于某部古典作品是不是中国文学史上的优秀作品,出现了两种截然相反的评价意见。有人认为它是一部优秀的文学作品,也有人认为它不是一部优秀的文学作品。讨论结束时,会议主持人表态说:“我反对第一种意见,也反对第二种意见。”

《它倒底是一部怎样的作品?》

论断1:“它是一部优秀的文学作品”

论断2:“它不是一部优秀的文学作品”

主持人对这两个判断同时加以否认

结论:主持人的话不符合逻辑。因为两个判断构成矛盾关系,对两个具有矛盾关系的判断之一加以否定,必须对另一判断予以肯定。逻辑思维反对在“是”与“非”之间骑墙居中,在矛盾关系的论断之间持“两不可”的态度。

合乎逻辑的思维是具有明确性的思维。 逻辑思维既要排除自相矛盾的逻辑错误,也要反对在“是”与“非”之间骑墙居中,在矛盾关系的论断之间持“两不可”的态度。

三、排中律:思维的明确性要求

2、排中律的常用公式和基本内容

(1)常用公式:“A或者非A”。(2)基本内容:在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非A”不能同假,其中必有一真。

在同一时间、从同一方面、对同一对象形成的论断“A”和“非A”,不能断定它们都不成立。也就是说,不能同时否认”A“,又否认”非A“,对“是”与“非”各打五十大板。

甲:下周去香山看红叶,你去吗? 乙:谁说我不去? 甲:你去,请登记吧! 乙:我要是去,早就登记了。 甲:那么,你是不去呀? 乙:我已经说得很清楚了。

乙的回答同时否定了“去”与“不去”,违背了排中律,犯了“两不可”的错误.

甲说:“你赞成丙捡到东西归还失主的行为吗?”乙答:“我不赞成。”甲问:“你反对吗?”乙答:“我不反对。”

对于捡到东西归还失主的行为,乙的回答是在矛盾关系的论断之间持“两不可”的态度。乙的回答没有违背排中律。

4、遵循形式逻辑的基本规律

(1)形式逻辑的基本规律的内容 同一律、矛盾律和排中律是形式逻辑的基本规律。(2)形式逻辑的基本规律与实践的关系 这些基本规律是人们在长期的社会实践中,对认识客观事物的正确思维活动的总结。 它们不是逻辑学家头脑中固有的,也不是哪个权威规定的。 人们通过无数次社会实践,既认识了客观事物的规律,也认识到了思维自身的规律。(3)形式逻辑的基本规律是形成科学思维的必要条件。 实践证明,只有遵循形式逻辑基本规律的思维,才有可能成为科学的思维,而违背形式逻辑基本规律的思维,不可能是科学的思维。

排中律的要求是在同一时间、从同一方面、对同一对象所形成的论断“A”和“非 A”不能同假,其中必有一真。违反排中律要求的逻辑错误叫作“两不可”。以下论断违反排中律,犯了“两不可”逻辑错误的有①这是一次例行的科学预测,既不能算成功,也不能算不成功②说世上有鬼,这是迷信,我不同意;但要就此断定世上无鬼,我也不同意③我不同意所有的人都要有宗教信仰,也不同意所有的人都不要有宗教信仰④不是所有的交通事故都可以避免,也不是所有的交通事故都不可以避免A.①② B.①④ C.②③ D.③④

(1)合乎逻辑的思维是具有确定性的思维 (2)合乎逻辑的思维是具有一致性的思维(3)合乎逻辑的思维是具有明确性的思维

(1)形式逻辑的基本规律:同一律、矛盾律和排中律(2)这些基本规律是人们在长期的社会实践中,对认识客观事物的正确思维活动的总结。它们不是逻辑学家头脑中固有的,也不是哪个权威规定的。而是通过无数次社会实践,既认识了客观事物的规律,也认识到了思维自身的规律。(3)形式逻辑的基本规律是形成科学思维的必要条件: 只有遵循形式逻辑基本规律的思维,才有可能成为科学的思维, 而违背形式逻辑基本规律的思维,不可能是科学的思维。

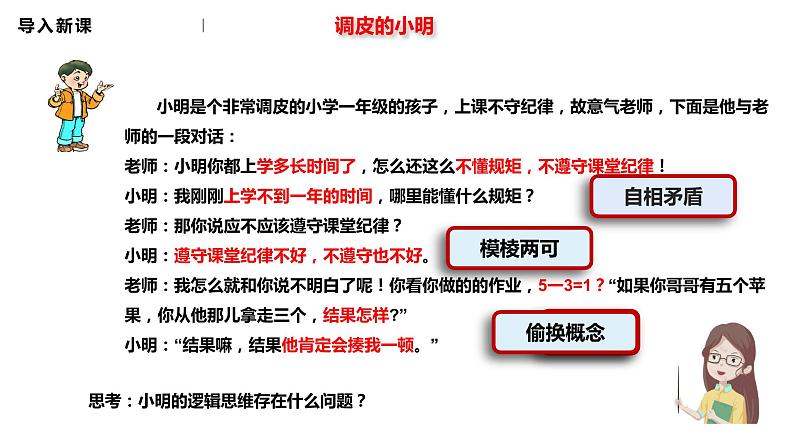

思考:小明的逻辑思维存在什么问题?

小明是个非常调皮的小学一年级的孩子,上课不守纪律,故意气老师,下面是他与老师的一段对话:老师:小明你都上学多长时间了,怎么还这么不懂规矩,不遵守课堂纪律!小明:我刚刚上学不到一年的时间,哪里能懂什么规矩?老师:那你说应不应该遵守课堂纪律?小明:遵守课堂纪律不好,不遵守也不好。老师:我怎么就和你说不明白了呢!你看你做的的作业,5一3=1?“如果你哥哥有五个苹果,你从他那儿拿走三个,结果怎样?” 小明:“结果嘛,结果他肯定会揍我一顿。”

(1)偷换概念: 混淆概念就是把不同的概念当作同一概念来使用。因判断是由概念组成的,改变了概念也就改变了判断。 例如:“我对法律上规定‘公开审判应当有律师为被告辩护’有意见。怎么罪犯还会有理?还要有人替他辩护?请问,这是站到什么立场上去了!” 解析:“被告”与“罪犯”是交叉关系的两个不同的概念,二者不同一。这里恰恰把这两个不同的概念当作同一个概念来使用,犯了混淆概念的逻辑错误。混淆概念在很多情况下是由一个语词表达两个不同的概念引起的。(2)偷换论题: 偷换论题就是把不同的判断当作同一判断来使用,从而使议论离开了原来的论题。 例如,马克思主义有一个重要观点:“人们的经济地位决定人们的意识。”而有些人却把它篡改成“吃饭决定思想体系”,这是对马克思主义的歪曲。 写作当中的“走题”或“跑题”,其实也是偷换论题。例如,有人写一篇题为“人贵有志”的文章,在开头说“人必须有志向,有理想”之后,就笔锋一转,大谈特谈“有了志向必须奋斗才行。没有奋斗,理想就成了空想”。那么请问,这篇文章究竟要写“人贵有志”还是“人贵奋斗”?

1.“运动物体既在这一点,又不在这一点”

2.“雷锋是平凡的,又是伟大的”

3.“有的人死了,他还活着。”

想一想:以下判断违反矛盾律的要求吗?

物体运动“既有间断性,又有连续性,是间断性与连续性的对立统一”。是从不同方面谈论同一对象,不违背矛盾律,而且体现了人们认识的深刻性和全面性。

其中的“平凡”指他的工作岗位和事迹;而“伟大”是指他的精神和价值。是从不同角度谈论同一对象,不违背矛盾律。

其中“死了”是指自然生命的结束;“活着”是指精神永存。这样的矛盾是从不同的角度对事物的认识,因而属于辩证矛盾,不违反矛盾律的要求。

甲:下周去香山看红叶,你去吗?乙:谁说我不去?甲:你去,请登记吧!乙:我要是去,早就登记了。甲:那么,你是不去呀?乙:我已经说得很清楚了。

甲说:下周去香山看红叶,你去吗?乙答:我去,也不去。甲说:你到底是去还是不去?乙说:我已经说得很清楚了。

同时否定了“去”与“不去”

违背了排中律(不能同假,必有一真)

同时肯定了“去”和“不去”

违背了矛盾律(不能同真,必有一假)

例题3:下列说法中不违反形式逻辑基本规律要求的是( ) A.太阳既围绕地球运转,又不围绕地球运转 B.这个罪犯的行为既是故意的,又不是故意的 C.有人说:“我还没有决定是否考大学。” D.顾客:“同志,这儿有好酒吗?”售货员:“这儿的酒都是好酒,我们从来不卖掺水的酒。”

【解析】A、B自相矛盾,违反了矛盾律的要求。D中顾客说的“好酒”指“高档酒”,而售货员说的“好酒”指“不掺水的酒”,违反了同一律,犯了“混淆概念”的逻辑错误。C符合题意。

1.“双减”(指要有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担)是当下最热的教育话题。家长甲说:“我不赞成‘双减’,因为孩子的学习时间变少了,课外的专门辅导也没了。可是,我也不赞成‘不双减’,毕竟政策的目的是减轻家长和学生的压力,促进学生的全面发展。”可见,家长甲( )①违反了同一律的要求 ②违反了排中律的要求③犯了“两不可”的错误 ④犯了“自相矛盾”的错误 A.①④B.①③C.②③D.②④

2.一列火车进站了,有个小伙抢先上了火车,一看座无虚席,他就厚着脸皮硬往一位老大爷身边挤座儿,老大爷不高兴的说“小伙子,别硬坐了,座位已经满了”。小伙子嬉皮笑脸地说:“老大爷,没办法,我买的就是硬座票”。这位小伙子( )

①违背了矛盾律 ②偷换概念 ③违背了同一律 ④违背了排中律

A.① ② B.① ④ C.②③ D.③④

例题4:甲说:“你赞成丙为班长吗?”乙答:“我不赞成。”甲问:“你反对吗?”乙答:“我不反对。”乙的回答( ) A.正确,符合矛盾律的要求 B.正确,没有违反排中律的要求 C.错误,违反了排中律的要求 D.错误,违反了矛盾律的要求

【解析】C:乙既不赞成也不反对丙当班长,乙的回答很明显是犯了骑墙居中的错误,违反了排中律的要求。B不符合题意,C观点符合题意。AD:材料体现的是排中律的问题,与矛盾律无关,AD观点与题意无关。故本题选C。

3.爱因斯坦认为,光既是波,又是微粒,既是连续的,又是不连续的。这个论断( )A.违反了矛盾律,是思维混乱的表现B.违反了同一律,犯了“转移论题”的逻辑错误C.揭示了事物所固有的矛盾二重性D.犯了“两不可”的逻辑错误

4、张三问李四:“你常看《新闻联播》吗?”李四回答:“谁说我不常看《新闻联播》?”张三又问李四:“这么说你常看《新闻联播》了?”李四回答:“我并不是说我常看《新闻联播》。”从形式逻辑基本规律的角度判定,李四的回答( )A.违反了矛盾律B.违反了排中律C.既违反了矛盾律,又违反了排中律D.既没有违反矛盾律,又没有违反排中律

【答案】C【详解】李四先回答“谁说我不常看《新闻联播》?”是说自己常看《新闻联播》,从而否定自己不常看《新闻联播》;而他接着回答“我并不是说我常看《新闻联播》”是说白己不常看《新闻联播》,从而否定自己常看《新闻联播》。由矛盾律和排中律的基本内容可知,李四的回答互相否定的内容不能同时为真也不能同时为假,所以李四的回答既违反了矛盾律,又违反了排中律。C正确,排除ABD。

5、某班在民主决策是否组织社会实践活动时,两位同学的对话如下:小明:“你投了赞成票吗?”小亮:“没有。”小明:“你投了反对票吗?”小亮:“也没有。”上述对话中的回答( )A.违反了矛盾律的要求B.违反了排中律的要求C.犯了“两不可”的错误D.并不违反形式逻辑的要求

【答案】D【详解】A:材料中:小亮既没有投赞成票,也没有投反对票,表明小亮投的是弃权票,没有违反矛盾律的要求,A错误。 BCD:材料中两位同学的对话得知:小亮既没有投赞成票,也没有投反对票,表明小亮投的是弃权票,这符合形式逻辑基本规律的排中律,没有犯“两不可”的错误,也并不违反形式逻辑的要求,BC错误,D正确。

综合探究:乙的话是否合乎逻辑?

对于捡到东西归还失主的行为,乙的回答是在矛盾关系的论断之间持“两不可”的错误态度,可见,违背了排中律。

人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求课文ppt课件: 这是一份人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求课文ppt课件,共39页。PPT课件主要包含了思维的确定性要求,思维的一致性要求,思维的明确性要求等内容,欢迎下载使用。

选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求说课课件ppt: 这是一份选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求说课课件ppt,共33页。PPT课件主要包含了第二课把握逻辑要义,“好茶”,自相矛盾等内容,欢迎下载使用。

高中政治 (道德与法治)人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求背景图课件ppt: 这是一份高中政治 (道德与法治)人教统编版选择性必修3 逻辑与思维逻辑思维的基本要求背景图课件ppt,共37页。PPT课件主要包含了不能游移不定,P10探究与分享,偷换概念,探究与分享P11,不能自相矛盾,不能骑墙居中等内容,欢迎下载使用。