人教部编版八年级上册得道多助失道寡助课时练习

展开比较阅读下面文段,完成下面小题。

【甲】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】

上①谓侍臣曰:“治国如治病,病虽愈,尤宜将护②,傥③遽自放纵,病复作,则不可救矣。今中国幸安,四夷④俱服,诚自古所希,然朕日慎一日,唯惧不终,故欲数闻卿辈谏争也。”魏征曰:“内外治安,臣不以为喜,唯喜陛下居安思危耳。”

【注】①上:指唐太宗。②将护:休养护理。③傥:倘若。④四夷:四方的少数民族。

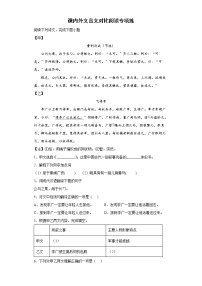

1.解释下列加点的词。

(1)傅说举于版筑之间( )

(2)困于心衡于虑( )

(3)病虽愈( )

(4)四夷俱服( )

2.下列句中“然”字的意思与其他三句不同的一项是( )

A.然后知生于忧患B.月色入户,欣然起行

C.杂然相许D.悠然见南山

3.用现代汉语翻译下列句子。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

(2)故欲数闻卿辈谏争也。

4.魏征“唯喜陛下居安思危”的原因,用甲文中的哪一句话可以解释?

【甲】【乙】两诗,回答问题。

【甲】

得道多助,失道寡助

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】

凡治国之道,必先富民

凡治国之道,必先富民。民富则易治也,民贫则难治也。奚以①知其然也?民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。民贫则危乡轻家,危乡轻家则敢陵②上犯禁,敢陵上犯禁③则难治也。故治国常富,而乱国常贫。是以善为国者,必先富民,然后治之。

【注释】①奚以:凭什么,为什么。②陵:侵犯,这里是违抗的意思。③犯禁:触犯禁令。

5.解释下面各句中加点词的意思。

(1)寡助之至__________(2)必先富民__________

6.下列句子中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.池非不深也/有良田美池桑竹之属

B.然后治之/无丝竹之乱耳,无案牍之劳形

C.得道者多助/伐无道诛暴秦

D.民富则安乡重家/然则何时而乐耶

7.把下面的文言语句翻译成现代汉语。

(1)天时不如地利,地利不如人和。

(2)是以善为国者,必先富民,然后治之。

8.【甲】【乙】两文都是论述治国之道,都强调了以____________为本,一个从____________的角度来论述,一个从____________的角度来论述。

阅读下面两篇文言文,回答后面的问题。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

《生于忧患,死于安乐》

【乙】吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织;食不加肉,衣不重采:折节下贤人,厚遇宾客;振贫吊死,与百姓同其劳。终灭吴。

(选自《史记》)

9.解释下列句子加点的词语。

(1)曾益其所不能 曾:______

(2)人恒过,然后能改 过:______

(3)困于心,衡于虑 衡:______

(4)与百姓同其劳 劳:______

10.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)故天将降大任于是人也,必先苦其心志

(2)女忘会籍之耻邪?

11.【甲】文列举古代六位贤士的事例,是为了说明①______的道理,其中心是②______,【乙】文的故事可以用成语③“______”来概括其主要内容。

12.品读【甲】【乙】两文,谈谈忧患意识具有怎样的现实意义。

阅读下面两段文言文,完成后面小题

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(选自《孟子·滕文公下》)

【乙】梁惠王曰:“寡人愿安承教。”孟子对曰:“杀人以梃①与刃,有以异乎?”

曰:“无以异也。”“以刃与政②,有以异乎?”曰:“无以异也。”曰:“庖③有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩④。此率兽而食人也!兽相食,且人恶之;为民父母,行政,不免于率兽而食人,恶⑤在其为民父母也?仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎!’为其象⑥人而用之也。如之何⑦其使斯民饥而死也?”

(选自《孟子·梁惠王上》)

【注释】①梃:棍棒。②政:施行恶政。③庖:厨房。④饿莩:饿死的人。⑤恶:表示反问的语气。⑥象:同“像”。⑦如之何:怎么,为什么。

13.解释下列各组句子中的加点词。

(1)【诚】①张仪岂不诚大丈夫哉 _____ ②帝感其诚,命夸娥氏二子负二山 _____

(2)【居】①居天下之广居 _____ ②居无何,上至 _____

(3)【且】①兽相食,且人恶之 _____ ②北山愚公者,年且九十 _____

14.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.丈夫之冠也/已而之细柳军

B.得志,与民由之/未复有能与其奇者

C.杀人以梃与刃/介胄之士不拜,请以军礼见

D.为其象人而用之也/天子为动,改容式车

15.用现代汉语翻译下面语句。

(1)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

(1)如之何其使斯民饥而死也?

16.《孟子》的文章以雄辩、善辩著称,请你简要分析【甲】【乙】两文在论证方法的运用或语言表达方面的共同特点。

阅读下面两个语段,完成各题。

故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

(节选自《生于忧患,死于安乐》

越王句践①反国,乃苦身焦思②,置胆③于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘稽之耻邪?”

(节选自《史记》)

注:①句践:即勾践。春秋时越国国君,于公元前494年被吴王夫差大败于会稽,被俘,释放回国后,卧薪尝胆,发愤图强,于公元前473年灭掉吴国。②焦思:焦虑思考。③胆:即胆囊,胆汁极苦。

17.解释下面句子中加点的字。

(1)困于心衡于虑而后作________

(2)人恒过然后能改________

(3)入则无法家拂士________

(4)饮食亦尝胆也________

18.用现代汉语写出下面句子的意思,注意加点词。

(1)故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨。

(2)女忘稽之耻邪?

19.孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件?

20.勾践灭吴的故事,印证了孟子的哪些说法?现在社会安定,经济繁荣,人民安居乐业,“生于忧患,死于安乐”的说法是否还有现实意义?请简要谈谈你的认识。

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(选自《富贵不能淫》)

【乙】天祥至潮阳,见弘范,左右命之拜,不拜,弘范遂以客礼见之,与俱入厓山,使为书招张世杰。天祥曰:“吾不能捍父母,乃教人叛父母,可乎?”索之固,乃书所《过零丁洋》诗与之。其末有云:“人生自古谁无死?留取丹心照汗青。”弘范笑而置之。厓山破,军中置酒大会。弘范曰:“国亡,丞相忠孝尽矣,能改心以事宋者事皇上,将不失为宰相也。”天祥泫然出涕,曰:“国亡不能救为人臣者死有余罪况敢逃其死而二其心乎!”

(节选自《宋史·列传第一百七十七》,有删改)

【丙】齐大饥。黔敖为食于路,以待饿者而食之。良久,有饿者,蒙袂辑屦①,贸贸然来。黔敖左奉食,右执饮,曰:“嗟!来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”从而谢焉,终不食而死。

(节选自《礼记·檀弓》)

【注释】①袂:袖子;辑:拖着不使脱落;屦:鞋。用袖子蒙着脸,脚上拖着鞋。

21.给文中画线的句子断句,停顿处用“/”划开。(限断两处)

国亡不能救为人臣者死有余罪况敢逃其死而二其心乎

22.解释下列加点的词语。

(1)父命之______

(2)富贵不能淫_______

(3)从而谢焉_______

23.用现代汉语翻译下列句子。

(1)吾不能捍父母,乃教人叛父母,可乎?

(2)黔敖为食于路,以待饿者而食之。

24.阅读【乙】和【丙】文,谈谈孟子关于大丈夫的著名论断,在文天祥和饿者两个人物身上是如何具体体现出来的。

阅读文言文选段,然后回答下面小题

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《孟子·告子下》)

【乙】 吴既赦越,越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘会稽之耻邪?”身自耕作,夫人自织;食不加肉,衣不重采折节下贤人厚遇宾客;振贫吊死,与百姓同其劳。终灭吴。

(选自《史记》)

25.解释下列加点字词的意思

(1)行拂乱其所为 ( )

(2)人恒过 ( )

(3)身自耕作 ( )

(4)越王勾践反国 ( )

26.仔细阅读【乙】文,用“/”为文中划线句划分两处朗读停顿。

衣 不 重 采 折 节 下 贤 人 厚 遇 宾 客

27.将文中画浪线的句子翻译成现代汉语。

(1)困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

(2)女忘会稽之耻邪?

28.甲文国家要想避免“灭亡”的命运,必须具备:_____________________ 。乙文越王最终灭掉吴国的原因是:_________________________

29.结合【甲】【乙】两文的内容,你从中受到怎样的启示?

【甲】

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

(节选自《富贵不能淫》)

【乙】

张骞,汉中人也,建元中为郎①。时匈奴降者言匈奴破月氏王,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,与堂邑氏奴甘父②俱出陇西。径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。单于死,国内乱,骞与胡妻及堂邑父俱亡归汉。骞行时百余人去十三岁唯二人得还。骞以校尉从大将军击匈奴,知水草处,军得以不乏,乃封骞为博望侯……于是西北国始通于汉矣。

(节选自《汉书》有删改)

【注释】①郎:郎官,一种官职。②甘父:张骞的随从,匈奴人。

30.解释下列句子中加点的词语。

①富贵不能淫( )

②与民由之( )

③乃募能使者( )

④西北国始通于汉( )

31.下列句子中加点字与例句中意义和用法相同的是( )

例句:以顺为正者

A.骞以郎应募B.不以物喜C.可以一战D.以是人多以书假余

32.用“/”给下列句子断句(限断两处)

骞 行 时 百 余 人 去 十 三 岁 唯 二 人 得 还

33.翻译文中画横线句子。

34.根据甲文中孟子心目中“大丈夫”的标准,你认为乙文中的张骞能否称得上“大丈夫”?请结合他的所作所为简要分析。

阅读下面两个语段完成下面小题。

(一)景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(节选自《孟子》)

(二)何易于为益昌令。盐铁官榷取茶利①,诏下,所在②毋敢隐。易于视诏书曰:“益昌人不征茶且不可活,矧③厚赋毒之乎?”命吏阁诏④,吏曰:“天子诏何敢拒?吏坐死,公得免窜⑤邪?”对曰:“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔曹。”即自焚之。观察使素贤之,不劾也。

(节选自《新唐书·何易于传》)

注:①榷取茶利:通过对茶实行专管专卖而谋利。榷(què),专卖。②所在:这里指盛产茶叶的地方。③矧(shěn):况且,何况。④阁诏:搁置诏书。⑤窜:这里指被流放。

35.解释下面加点词语在句中的意思。

(1)丈夫之冠也 冠:________

(2)得志,与民由之 由:________

36.把语段(一)中画横线的句子翻译成现代汉语。

一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

37.善用修辞增强雄辩力量是孟子散文的突出特点,请结合语段(一)第二段的内容简要分析。

38.根据你对语段(一)中“大丈夫”的理解,你认为语段(二)中的何易于能否称得上“大丈夫”?请结合他的所作所为简要分析。

阅读下面的文言文,完成下列小题。

【甲】

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之,不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

【乙】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作;征于色发于声而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患,而死于安乐也。

39.解释下列加点词在文中的意思。

(1)必敬必戒 戒:______

(2)与民由之 由:______

(3)贫贱不能移 移:______

(4)劳其筋骨 劳:______

(5)困于心衡于虑 衡:______

40.把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。

(2)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

41.【甲】文运用了______的修辞手法,行文流畅,富有气势。孟子认为大丈夫应该具有______。【乙】文中孟子论证“死于安乐”的句子是“______,______,______”,与上文论证“生于忧患”形成______(写作手法)。

42.读了上面的选文,你得到哪些启示?

参考答案:

1. 选拔、任用。 通“横”,梗塞,堵塞,不顺, 即使。 臣服,服从。 2.A 3.(1)(一个国家)内部如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,这个国家就往往容易灭亡。

(2)所以(我)很希望多次听到你们的进谏争辩。 4.然后知生于忧患而死于安乐也。(必须是甲文中的原句)(甲文告诉我们忧愁祸患能使人生存发展,安逸享乐会导致颓废衰亡。唐太宗虽身处太平盛世,但有强烈的忧患意识,即能居安思危,也就尤为可贵、可喜。)

1.理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“衡”是“通‘横’”,阻塞不顺”;“举”是古今异义词,“选拔、任用”的意思。

2.考查文言词语的一词多义。A.然:代词,这样;BCD三项的“然”都是“……的样子”。故选A。

3.本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。翻译时要做到“信、达、雅”。

(1)句中的“入(在国内)、拂(辅佐)、敌国(势力、地位相当的国家)、恒(常常)”几个词是重点词语。

(2)句中的“故(所以)、数(多次)、谏争(进谏争辩)也”几个词是重点词语。

4.考查对文章内容的理解。在整体感知文章内容的基础上分析筛选作答。【甲】文“然后知生于忧患而死于安乐也”的意思是:忧愁祸患能使人生存发展,安逸享乐会导致颓废死亡。而【乙】文中的唐太宗虽身处太平盛世,但有强烈的居安思危的忧患意识。所以魏征说“唯喜陛下居安思危”。据此,本题可用【甲】文中的“然后知生于忧患而死于安乐也”这一语句作答。

参考译文:

【甲】舜从田野耕作之中被起用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩鱼卖盐中被起用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被起用,百里奚被从奴隶集市里赎买回来并被起用。

所以上天要把重任降临在某人的身上,必定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,以致肌肤消瘦,使他受贫困之苦,使他的每一行动都不如意,这样来使他的心灵受到震撼,使他的性情坚忍起来,增加他所不具备的能力。

人常常犯错,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;心绪显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人了解。一个国家,在内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在外没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患,就常常会有覆灭的危险。

这样,就知道忧愁患害足以使人生存,安逸享乐足以使人灭亡的道理了。

【乙】唐太宗对身边的大臣说:“治国就像治病一样,即使病好了,也应当休养护理。倘若马上就自我放开纵欲,一旦旧病复发,就没有办法解救了。现在国家很幸运地得到和平安宁,四方的少数民族都服从,这真是自古以来所罕有的,但是我一天比一天小心,只害怕这种情况不能维护久远,所以我很希望多次听到你们的进谏争辩啊。”魏征回答说:“国内国外得到治理安宁,臣不认为这是值得喜庆的,只对陛下居安思危感到喜悦。”

5. 至:极点 富:使…… 富裕 6.C 7.(1)有利于作战的气候条件,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、上下团结。(2)因此善于治理国家的人一定先让老百姓富裕,然后再进一步治理国家。 8. 民 施仁政 富民

5.本题考查文言词语的理解。

(1)句意:支持帮助他的人少到了极点。至:极点。

(2)句意:一定要先使人民富裕起来。富:在这里作动词,“使……富裕”的意思。

6.本题考查一词多义。

A.池:这里是指“护城河”/池沼、池塘;

B.之:代词,指代“国家”/用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,无实意;

C.道:都解释为“道义、道德”;

D.则:表示顺承,相当于“就”“便”/连词“那么”;

故选C。

7.本题考查文言语句的翻译。注意:

(1)天时:指适宜作战的时令、气候。地利:指有利于作战的地形。不如:比不上。

(2)是以:因此。善:善于。为:治理。者:“……的人”。富:在这里作动词,“使……富裕”的意思。之:代词,指代“国家”。

8.本题考查文章内容的理解与分析。

①空:由【甲】文“天时不如地利,地利不如人和”可知,“天时、地利与人和”三者丰相比,“人和”最重要。“人和”就是人心所向、内部团结。也就是说统治者治理国家要以民为本,正所谓“得民心者,得天下”。由【乙】文“凡治国之道,必先富民”可知,先使人民富裕起来,这是治国之道的关心所在,也就是以民为本,把老百姓放在第一位。因此①空填“民”。

②空:【甲】文孟子通过论述战争胜负的问题,引出了“得道多助,失道寡助”的观点。“道”就是正义,正义”是指“公正的、有利于人民的道理”,“得道”指的是一国之君施行仁政。仁政,是以德服人,而不是单靠武力来争夺天下。“得道多助”是一国之君施行仁政,就能得到人民的支持、拥护和帮助。“多助之至,天下顺之”论述的是一国之君施行仁政就能得民心,得民心就能得天下。反之,“失道”就会失民心,失民心就会失天下。因此,可提炼概括得出,本文是从“施仁政”这一角度来论述的。

③空:【乙】文开头引出本文中心论点“凡治国之道,必先富民”,接着从民富及民贫正反两面进行论述,突出治理得好的国家,人民往往是富裕的。最后得出结论“是以善为国者,必先富民,然后治之”。由此,可以提炼概括得出:本文是从“富民”这一角度来论述的。

参考译文

【甲】有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,粮食供给也并不是不充足啊,但是,守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势(再好),也比不上人心所向、内部团结啊。所以说,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武力的强大。能行"仁政"的君王,帮助支持他的人就多,不施行"仁政"的君主,支持帮助他的人就少。支持帮助他的人少到了极点,连内外亲属也会背叛他;支持帮助他的人多到了极点,天下所有人都会归顺他。凭着天下人都归顺他的条件,去攻打那连亲属都反对背叛的君王,所以,君子要么不战斗,(如果)战斗就一定会取得胜利。

【乙】但凡治国的道理,一定要先使人民富裕,人民富裕就容易治理,人民贫穷就难以治理。怎么知道这个道理呢?人民富裕就安于乡居而爱惜家园,安乡爱家就恭敬君上而畏惧刑罪,敬上畏罪就容易治理了。人民贫穷就不安于乡居而轻视家园,不安于乡居而轻家就敢于对抗君上而违犯禁令,抗上犯禁就难以治理了。所以,治理得好的国家往往是富的,乱国必然是穷的。因此,善于主持国家的君主,一定要先使人民富裕起来,然后再加以治理。

9. 同“增”,增加 犯错误 通“横”,阻塞,阻不顺 劳动 10.(1)因此上天要把重任降临在这个人身上,一定先要使他心意苦恼。

(2)你难道已经忘记了在会稽山上所遭受的耻辱了吗? 11. 在艰苦磨炼中才能造就真正的人才 生于忧患,死于安乐 卧薪尝胆 12.示例:现代生活竞争日益激烈,在实现个人价值、完成民族大业的过程中,尤其需要有忧患意识,居安思危,不论是个人还是国家,都不能在安逸中消沉,需时时奋进,这样才能立于不败之地。(意思对即可)

9.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

①句意:以不断增长他的才干。曾:同“增”,增加。

②句意:一个人,常常犯错误,然后才能改正。过:犯错误。

③句意:内心忧困,思想阻塞,然后才能有所作为。衡:通“横”,阻塞,不顺。

④句意:(勾践)和百姓们一同劳动。劳:劳动

10.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:

①故,所以;任,责任,担子;是,代词,这,这些;必,一定;苦,使动用法,使……痛苦。

②女,通“汝”,你;邪,通“耶”,疑问词,相当于“吗”。

11.本题考查对文章内容和主旨的理解。要结合关键词句回答。

甲文,第①段首先列举古代六位贤士的事例,然后用总结性词语“故”字,说明“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”是首段列举古代六位贤士的事例要说明的道理,这六个人的共同特点是他们在担当“大任”之前,都曾饱经忧患,经历过坎坷艰难的人生历程。因此作用是为了说明在艰苦磨练中才能造就真正的人才的道理,即磨难造就人才;

文章的主旨句一般出现在文章的开头和结尾。本文从人的角度,得出生于忧患的观点,从国家的角度得出死于安乐的观点,最后推理归纳出“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

乙文,勾践忍辱负重最终复仇的故事用成语概括就是我们熟知的“卧薪尝胆”,意思是睡觉睡在柴草上,吃饭睡觉都尝一尝苦胆。形容人刻苦自励,发奋图强。

12.本题属于开放性试题,要结合文本和现实两方面来谈。甲文的“生于忧患”,乙文勾践的所作所为,都体现了一种忧患意识,依此结合个人或国家的实际,围绕“如果常处于安乐中,不思进取,没有忧患意识,就会走向失败或灭亡”,“居安思危”的忧患意识来谈,言之有理即可。

示例:在现实社会中,要牢记“生于忧患,死于安乐”的古训和“卧薪尝胆”的故事,不断增强自己的忧患意识,居安思危,严以律己,防微杜渐。作为炎黄子孙,更应该有强烈的忧患意识,肩负起家富国兴的大任,不断提升自己的实力,为把我国建设成世界一流强国而奋斗不息。

参考译文:

甲:舜从田野耕作之中被任用,傅说从筑墙的劳作之中被任用,胶鬲从贩鱼卖盐中被任用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被任用,百里奚被从奴隶市场里赎买回来并被任用。所以上天要把重任降临在这个人,一定先要使他心意苦恼,使他筋骨劳累,使他忍饥挨饿,使他受尽贫困之苦,使他所做的事情颠倒错乱,用来使他的内心受到震撼,使他性情坚韧起来,以不断增长他的才干。

一个人,常常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能有所作为;别人愤怒表现在脸色上,怨恨吐发在言语中,然后才能被人所知晓。(如果)一个国家,在国内没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在国外没有实力相当、足以抗衡的国家和来自国外的祸患,这样的国家就常常会走向灭亡。这样以后才知道忧虑祸患能使人(或国家)生存发展,而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡的道理了。

乙:吴王赦免了越王以后,(让他回了越国),越王勾践时时刻刻想着如何复国,于是就每天让自己的身体劳累,让自己焦虑地思索,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要看苦胆,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。他常常对自己说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服。他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,穿的衣服没有鲜艳的颜色。他对待贤明的人毕恭毕敬,对待宾客厚礼相赠,扶助贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。最后终于打败了吴国。

13. ⑴①真正,确实 ②诚心 ⑵①居所,住宅 ②过,经过 ⑶①尚且 ②将近 14.C 15.⑴富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。 ⑵怎么能让这些百姓们饥饿而死呢? 16.示例1:两文都运用了类比推理的方法。甲文用“妾妇之道”作类比,雄辩地论证公孙衍、张仪只会顺从君王的旨意,迎合君王的喜好,算不上真正的大丈夫。乙文将“用棍棒和刀杀人”与“用暴政杀人”作类比,雄辩地揭示施行暴政的后果,自然地推出“仁政”主张。示例2:两文都运用大量的排比句以增强论辩力量。甲文的“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”,巧用排比,气势磅礴,义正词严地指出了大丈夫精神的实质;三个“天下之”的反复,将大丈夫精神的崇高性推向极致。乙文的“庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿莩”,用排比句罗列极度不公的社会现象,触目惊心,从而自然推出必须实行“仁政”的政治主张。

【解析】13.文言词语的考查以实词居多,考查的词语,一般为通假字、多义词、古今异义词、词性活用词、一词多义词语等,应以课文下面的注解为主。两个“诚”意思分别是“真正,确实” 和“诚心”;两个“居”意思分别是“居所,住宅”和“过,经过”;两个“且”意思分别是“尚且”和“将近”。

14.文言文中有一些词是一词多义,要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。A项“之”意思分别是“连接主谓,取消句子独立性”和“去,往”;B项“与”意思分别是“和”和“参与”;C项“以”意思都是“用”;D项“为”意思分别是“因为”和“被”。故选C。

15.文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,具体到某一句子时要注意通假字、词类活用、一词多义、特殊句式等情况,如遇倒装句就要按现代语序疏通,如遇省略句翻译时就要把省略的成分补充完整。淫:迷惑;移:改变;谓:叫做;斯:这。

点睛:翻译语句时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,思考命题者可能确定的赋分点。具体的方法是:首先找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅;然后按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

16.本题考查学生对《孟子》散文特点的分析能力。孟子善于雄辩,富有才华,在论证上善于采用类比的方法,如甲文用“妾妇之道”作类比,乙文将“用棍棒和刀杀人”与“用暴政杀人”作类比。此外,他还善于运用排比修辞,加强气势,增强感情,显示出作者的义正词严、理直气壮。结合文章的具体内容作答即可。

选自《孟子》 作者:孟子 年代:战国

参考译文:

(甲)景春说:“公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?发起怒来,诸侯们都会害怕;安静下来,天下就会平安无事。”

孟子说:“这个怎么能够叫大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子举行加冠礼的时候,父亲给予训导;女子出嫁的时候,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你丈夫家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为原则的,是妾妇之道。 至于大丈夫,则应该住在天下最宽广的住宅里,站在天下最正确的位置上,走着天下最光明的大道。得志的时候,便与老百姓一同前进;不得志的时候,便独自坚持自己的原则。富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志。这样才叫做大丈夫!”

(乙)梁惠王说:“我乐于听取您的指教。”

孟子回答道:“用木棍打死人跟用刀杀死人,(性质)有什么不同吗?”

惠王说:“没有什么不同。”

(孟子又问道:)“用刀子杀死人跟用苛政害死人,有什么不同吗?”

惠王说:“没有什么不同。”

孟子说:“厨房里有肥嫩的肉,马棚里有壮实的马,(可是)老百姓面带饥色,野外有饿死的尸体,这如同率领着野兽来吃人啊!野兽自相残食,人们见了尚且厌恶,而身为百姓的父母,施行政事,却不免于率领野兽来吃人,这又怎能算是百姓的父母呢?孔子说过:‘最初造出陪葬用的木俑土偶的人,该会断子绝孙吧!’这是因为木俑土偶像人的样子却用来殉葬。(这样尚且不可,)那又怎么能让百姓们饥饿而死呢?”

17. 振作,有所作为

经常,常常

同“弼”,辅佐 品尝,尝一尝 18.(1)所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累。

(2)你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗? 19.内部有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部有能匹敌的邻国和外患的侵扰。 20.勾践个人的成长,印证了孟子“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”的说法;勾践复国,印证了“生于忧患”的说法。

这一说法依然有着极强的现实意义。虽然我们目前社会安定,经济繁荣,人民安居乐业,但依然要有忧患意识,要自立自强,国家才能长治久安;其次,国际上依然有敌对或不友好的势力存在,这也要求我们有忧患意识,才能保持国家的安定,人民的幸福。

【分析】17.本题考查文言实词。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

(1)大意:内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为。作:振作,有所作为。

(2)大意:一个人常犯错误,然后才能改正。恒:经常,常常。

(3)大意:(一个国家)内部如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士。拂:同“弼”,辅佐。

(4)大意:吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。尝:品尝,尝一尝。

18.本题考查语句翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。重点词语:

(1)故:所以;斯:这;苦:使动用法,使……受苦;劳:使动用法,使……劳累。

(2)女:同“汝”,你;耻:耻辱;邪:句末语气词,相当于“吗”。

19.本题考查文本内容。

根据“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”的论断,我们不难得出国家避免“亡”的命运的要素,就是“入则有法家拂士,出则有敌国外患”,故可以表述为“内部有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部有能匹敌的邻国和外患的侵扰”。

20.本题考查文本内容。

勾践灭吴的故事,可以从勾践个人成长和国家发展两个角度分析。从个人层面,勾践从一个失败者逐渐成长为成功者,正好印证了“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”的说法,这是人在困境中自我磨炼的结果。从国家发展的层面,勾践所在的越国,经历了从亡国到兴盛的重要转折,印证了“生于忧患”的说法,这是国家在“内有法家拂士,外有敌国外患”之际兴盛。

“生于忧患,死于安乐”的说法在目前依然有现实意义。因为目前我们国家虽然安定,但如果丧失了忧患意识,就会萌生诸多隐患;其次,在国际层面,依然有敌对势力的存在,可以说不居安思危,国家将处在危险之中。

参考译文一:所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,使他做事不顺,(通过这些)来让他内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干。

一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)从脸色上显露出来,流露在言谈中,然后才能为人们所了解。(一个国家)内部如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,这个国家往往就容易灭亡。了解到这一切之后,就会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸享乐之中可以使人灭亡的道理了。

参考译文二:越王勾践返回自己的国家,于是就每天让自己焦虑地思索、让自己的身体劳累,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要看苦胆,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。他常常对自己说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?”

21.国亡不能救/为人臣者死有余罪/况敢逃其死而二其心乎 22. 教导、训诲 使……迷惑 道歉 23.(1)我不能保卫自己的父母,却教唆别人也背叛自己父母,这可能吗?

(2) 黔敖在路边准备好饭食,以供路过饥饿的人来吃。 24.①“见弘范,左右命之拜”——威武不能屈;②“国亡不能救,为人臣者死有余罪,况敢逃其死而二其心乎!”——富贵不能淫;③嗟来之食……终不食而死——贫贱不能移。

【分析】21.本题考查文言文断句。可根据句意及语法结构等断句。翻译为:国家灭亡不能救,作为臣子,死有余罪,怎敢怀有二心苟且偷生呢?故可断句为:国亡不能救/为人臣者死有余罪/况敢逃其死而二其心乎。

22.本题考查文言词语。解答时要联系上下文,根据语境做出判断。

(1)句意为:父亲给予训导。命:教导、训诲;

(2)句意为:富贵不能使他的思想迷惑。淫:使……迷惑;

(3)句意为:追上前去向他道歉。谢:道歉;

23.本题考查的翻译能力。直译为主,意译为辅。

(1)重点字词:吾,我;捍,保卫;教,教唆;叛,背叛。

(2)重点字词:于,在;第一个“食”,饭食;待,等待;第一个“食”,吃。

24.本题考查理解课文内容。解答此题的关键是在理解两文内容的基础上来分析即可。结合甲文内容,从“天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之日不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈此之谓大丈夫”中可知,孟子认为大丈夫应该讲仁义、守礼法、做事合乎道义,具有不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷惑、动摇、屈服的精神;结合乙文“左右命之拜,不拜”“吾不能捍父母,乃教人叛父母,可乎”体现了威武不能屈的主张;“国亡不能救,为人臣者死有余罪,况敢逃其死而二其心乎” 体现了富贵不能淫的主张;结合丙文“予唯不食嗟来之食,以至于斯也!”“终不食而死”体现了贫贱不能移的主张。

参考例文:(甲)景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正有大志、有作为、有气节的男子吗?他们一发怒,连诸侯都害怕,他们安静居住下来,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪里能算是有志气有作为的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲给予训导;女子出嫁时,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你的丈夫的家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为做人原则的,是妾妇之道。居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上。能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这才叫作有志气有作为的大丈夫。”

(乙)文天祥被押至潮阳,见张弘范时,左右官员都命他行跪拜之礼,没有拜,弘范于是用宾客的礼节接见他,同他一起入厓山,要他写信招降张世杰。文天祥说:“我不能保卫父母,竟然教别人叛离父母,可以吗?”张弘范坚决索要书信,文天祥于是写了《过零丁洋》诗给了他。这首诗的尾句说:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”弘范笑着把它放在一边。张弘范攻破厓山后,元军中大摆酒宴犒军,张弘范说:“丞相的忠心孝义都尽到了,若能改变态度像侍奉宋朝那样侍奉大元皇上,将不会失去宰相的位置。”天祥眼泪扑簌簌地说“:国家灭亡不能救,作为臣子,死有余罪,怎敢怀有二心苟且偷生呢?

(丙)齐国出现了严重的饥荒。黔敖在路边准备好饭食给路过饥饿的人。有个饥饿的人用袖子蒙着脸,无力地拖着脚步,莽撞地走来。黔敖左手拿着食物,右手端着汤,说道:“喂!来吃吧!”那个饥民扬眉抬眼看着他,说:“我就是不接受那种呼喝的施舍,才落到这个地步!”黔敖追上前去向他道歉,他仍然不吃,最终饿死了。

25. 拂:违背; 过:犯错误; 身:亲自; 反:同返 返回。 26.衣不重采/折节下贤人/厚遇宾客 27.(1)内心忧困,思虑堵塞,然后才能有所作为;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。

(2)你难道已经忘记在会稽山所遭受的耻辱了吗? 28. (甲)内有法家拂士,外有敌国外患; (乙)能够卧薪藏胆,居安思危,礼贤下士,与百姓同甘共苦。 29.示例:忧患意识或只有经过艰苦的磨炼才能成就大业(言之有理即可)

【分析】25.本题考查文言实词理解。解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意来推断词语意思。

(1)句意为:使他的每一行动都不如意。拂:违背;

(2)句意为:人常常犯错。过:犯错误;

(3)句意为:他亲自到田间种地。身:亲自;

(4)句意为:越王勾践回到越过,反:同返 返回。

26.本题考查断句。解答此类试题,要在整体感知文章内容的基础上,先对句子作简单翻译,初步了解大意,然后根据句子的意思和古文句法进行句读;同时利用虚词来辅助句读。

句意为:穿的衣服没有鲜艳的颜色,他对待贤明的人毕恭毕敬,对待宾客厚礼相赠。故应在“采”“人”后停顿。

27.本题考查文言翻译。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,然后找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,直译为主,意译为辅。

(1)重点词语:困:困苦。于:在。衡,通“横”,梗塞,指不顺。作:奋起,指有所作为。征,征验,征兆。色,颜面,面色。发于声:言语上有抒发,意为言语愤激。喻,知晓,明白。

(2)重点词语:女:通“汝”,你。耻:耻辱。邪:通“耶”,吗。

28.本题考查内容理解。

从甲文“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”可知,国内有法家拂士,国外有敌国外患,才能使人具有忧患意识,避免“灭亡”的命运。

从乙文“苦身焦思,置胆于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也”可知,卧薪尝胆,苦思焦虑;从“衣不重采折节下贤人厚遇宾客”可知,礼贤下士;从“身自耕作”“振贫吊死,与百姓同其劳”可知,与百姓同甘共苦。

29.本题考查启示。

甲文的中心是“生于忧患,死于安乐”,乙文的主题是“卧薪尝胆”,这两者都有忧患意识。

从甲文的论证来看,“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”;乙文越王勾践历尽艰苦才复国成功;这两者都蕴含着只有经过艰苦的磨炼才能成就大业的道理。

选择一点来谈即可。

示例:一个人要成就大事,一定要经历许多艰难困苦的磨炼,只有经历艰难困苦,经风雨,见世面,才能锻炼意志,增长才干,担当大任。安逸享乐,在温室里成长,则不能养成克服困难,摆脱逆境的能力,会在困难面前束手无策,遇挫折、逆境则消沉绝望,往往导致灭亡。越王勾践失国复国的教训就是很好地例子。

参考译文

甲

舜从田野耕作之中被起用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩鱼卖盐中被起用,管夷吾被从狱官手里救出来并受到任用,孙叔敖从海滨隐居的地方被起用,百里奚被从奴隶集市里赎买回来并被起用。所以上天要把重任降临在某人的身上,必定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,以致肌肤消瘦,使他受贫困之苦,使他的每一行动都不如意,这样来使他的心灵受到震撼,使他的性情坚韧起来,增加他所不具备的能力。

人常常犯错,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;心绪显露在脸色上,表达在声音中,然后才能被人了解。一个国家,在内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在外没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患,就常常会有覆灭的危险。这样,就知道忧愁患害足以使人生存,安逸享乐足以使人灭亡的道理了。

乙

吴王赦免了越王以后,越王勾践回到越国,于是就每天让自己的身体劳累,让自己焦虑地思索,还把一个苦胆挂在座位上面,每天坐下休息、躺下睡觉之前都要看苦胆,吃饭喝水之前也要先尝尝苦胆。他常常对自己说:“你难道已经忘记了在会稽山上所受的耻辱了吗?”他亲自到田间种地,他的夫人穿自己织的布做成的衣服。他吃的每顿饭里几乎没有肉菜,穿的衣服没有鲜艳的颜色。他对待贤明的人毕恭毕敬,对待宾客厚礼相赠,扶助贫困的人,哀悼死难的人,和百姓们一同劳苦工作。最后终于打败了吴国。

30. 使……迷惑 遵从 招募 开始 31.D 32.骞行时百余人 / 去十三岁 / 唯二人得还 33.月氏因此逃避而且怨恨匈奴,就是苦于没有人和他们一起打击匈奴。 34.张骞能称得上“大丈夫”,有以下几点原因:①张骞虽然被“匈奴得之,传诣单于”,但是“骞持汉节不失”,张骞被俘虏,但是没有屈从于匈奴人,体现了张骞“威武不能屈”;②“单于留骞十余岁,予妻,有子”,但是张骞依然“持汉节不失”,在匈奴家庭美满,但是张骞不图一时享乐心中仍存家国大义,体现了张骞“富贵不能淫”;③“单于死,国内乱”,并且“骞行时百余人去十三岁唯二人得还”,当原本的好的处境破灭时,张骞看到了归汉的机会,毅然决然归汉,体现了张骞“贫贱不能移”。

【分析】30.本题考查文言实词含义的理解能力,解答此题的关键是先理解词语所在句子的含义,然后结合句意推断词语的意思。

①句意:富贵不能使他的思想迷惑。淫:使……迷惑。

②句意:就同人民一起走这条正道。由:遵从。

③句意:于是招募能够出使月氏的人。募:招募。

④句意:汉朝西北方向的国家开始与汉朝互通往来(互通使者)。始:开始。

31.本题考查文言虚词的理解能力。

例句句意:把顺从当作准则。以:介词,把;

A.张骞以郎官的身份应召。以:介词,用;

B.不因为外物的好坏而喜。以:介词,因为;

C.可以凭借这个条件作战。以:介词,凭借;

D.因此有很多人都愿意把书借给我。以:介词,把;

故选D。

32.本题考查文言文断句。文言文断句一般可根据句意以及句式结构来进行划分,此句的大意为:当初张骞出行时有一百余多人,离开十三年,只有两人得以返回。“骞”指“张骞”,在句首作主语;“去”意为离开,故可断句为:骞行时百余人/去十三岁/唯二人得还。

33.本题考查文言文翻译,翻译时直译为主,字字落实,意译为辅。注意重点词语的翻译。

遁:逃亡;而:表因果;怨:怨恨;共击:联合攻击;之:代词,指匈奴

34.本题考查对文言文内容的理解与概括。

作答此题,首先必须明确孟子心目中“大丈夫”的标准具体是什么,通过读甲文:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”我们了解到了“大丈夫”的标准,此句意为富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这才叫作有志气有作为的男子。接下来我们去乙文中找张骞的行为有哪些与之对应。

乙文中,“径匈奴,匈奴得之,传诣单于。单于留骞十余岁,予妻,有子,然骞持汉节不失。”说经过匈奴的时候,匈奴抓住了他们,押送到单于那里。单于扣留了张骞十多年,给他找了一位匈奴女子做妻子,生了儿子,然而张骞始终保留着汉朝出使的符节,不失去使者的身份。说明张骞虽然被匈奴抓获,沦为俘虏,但是依旧心想着汉朝,张骞没有屈从于匈奴人,体现了张骞“富贵不能淫”和“威武不能屈”。“骞行时百余人,去十三岁,唯二人得还。”说明张骞在贫困无助的时候依旧没有忘记自己的使命,体现了张骞“贫贱不能移”。

[甲]译文:景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的有志气、作为的男子吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪能算是有志气有作为的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作准则,是妇女之道。居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上;能实现理想时,与百姓一同遵循正道而行;不能实现理想时,就独自行走自己的道路。富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这才叫作有志气有作为的男子。”

[乙]译文:张骞,是汉中人,建元年中当上了郎官。当时,投降汉朝的匈奴人说匈奴打败了月氏王,月氏族逃亡并因此怨恨匈奴,只是苦于没有人与他们联合一同攻击匈奴。汉朝正想准备打击匈奴,听说此事后,想要派出使者到月氏,路途必然要经过匈奴境内,于是招募能够出使月氏的人。张骞以郎官的身份应召,与随从甘父一起从陇西出关。经过匈奴的时候,匈奴抓住了他们,押送到单于那里。单于扣留了张骞十多年,给他找了一位匈奴女子做妻子,生了儿子,然而张骞始终保留着汉朝出使的符节,不失去使者的身份。单于死去,国内动荡混乱。张骞与匈奴妻子和随从甘父一起逃亡回到汉朝。当初张骞出行时有一百余多人,离开十三年,只有两人得以返回。张骞以校尉的身分随从大将军卫青攻打匈奴,他知道水源和有牧草的地方,军队能够因此减少困乏,于是朝廷封张骞为博望侯。……汉朝西北方向的国家开始与汉朝互通往来(互通使者)。

35. (1)行冠礼 (2)遵从 36.他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下就平安无事。 37.①使用反问,以不可辩驳的语气否定景春的观点。②使用排比(反复),阐明大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴。 38.能。①为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心。②焚诏(抗诏),不惧权势。

【解析】35.本题考查文言实词。

(1)丈夫之冠也:男子行加冠礼时。冠:行冠礼。

(2)得志,与民由之:能够实现自己的志向时,与百姓一同遵循正道而行。由:遵从。

36.本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。注意:惧,害怕。安居,安静。熄,同“息”,平息,指战争停息,天下太平。

37.本题考查修辞赏析。(1)“孟子曰:‘是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?’”使用反问,以不可辩驳的语气否定景春的观点,增强语势。(2)“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”使用排比和反复,阐明大丈夫的精神实质及特点,义正词严,气势磅礴,排比句式增强了语势且富有节奏感。

38.本题考查内容分析。(1)结合“吾敢爱一身,移暴于民乎?亦不使罪尔曹”可知,何易于为茶民和小吏着想,讲仁德,有仁心,符合孟子“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”的说法。(2)结合“命吏阁诏”“即自焚之”可知,何易于为了百姓抗诏,为了百姓和小吏焚诏,不惧权势,符合孟子“威武不能屈”的观点。(3)故可判断,何易于称得上“大丈夫”。

译文:

(甲)景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的有志气、作为的男子吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪能算是有志气有作为的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲给以训导;女子出嫁时,母亲给以训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你的丈夫的家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫的意愿!’把顺从作为准则,这是妇女之道。大丈夫应该住进天下最宽广的住宅—仁,站在天下最正确的位置—礼,走着天下最正确的道路—义。 能够实现自己的志向时,与百姓一同遵循正道而行;不能够实现自己的志向时,就独自行走自己的道路。富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这样的人才称得上大丈夫。”

(乙)何易于担任益昌县令。盐铁官通过对茶实行专管专卖而谋利,皇帝下诏书说,凡是生产茶叶的地方官员,不准为百姓隐瞒。何易于看了诏书说:“益昌不征收茶税,百姓还没法活命,何况要增加赋税伤害百姓呢!”他命令差役搁置诏书(不去理会)。差役说:“天子的诏书谁敢拒绝?我们这些差役会因此而获死罪,大人难道能逃脱被流放的刑罚吗?”何易于说:“我怎么能爱惜自己,而危害一方的百姓呢?我也不会将灾祸连累到你们。”于是他亲手烧掉了诏书。观察使平时很欣赏他的耿直爱民,所以没有上奏追究这件事。

39. (1)谨慎 (2)遵从 (3)使……动摇 (4)使……劳累 (5)同“横”,梗塞、不顺 40.(1)富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志。这样才叫做大丈夫!”

(2)在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有敌对国家的忧患,往往容易亡国。 41. 排比 坚定地信念和崇高的精神追求 入则无法家拂士 出则无敌国外患者 国恒亡 对比 42.①一个人应意志坚定,不轻易向邪恶势力屈服;②不能耽于享受。

【解析】39.试题分析:理解常见文言词语在文中的含义。理解文言词语的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境,弄清句子的意思来辨析推断,揣摩其意思。比如本题中的“衡”同“横”,梗塞、不顺;“戒”是古今异义词,“谨慎”的意思。

40.试题分析:本题考查翻译文言语句的能力。解答时一定要先回到语境中,根据语境读懂句子的整体意思,找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式。尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。(1)句中的“淫(迷乱)、移(改变)、屈(屈服)”几个词是赋分点;(2)句中的“入(在国内)、则(如果)、拂士(辅佐君王的贤士)、出(在国外)、敌国(与之抗衡的国家)、恒(常常)”几个词是赋分点。翻译时要做到“信、达、雅”。

41.试题分析:考查对文章内容的理解与分析。【甲】文语句“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之,不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”运用排比的修辞手法,从“仁、礼、义”的角度,阐述了大丈夫应该具有“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的坚定地信念和崇高的精神追求。【乙】文中孟子论证“死于安乐”的句子是“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”,与上文论证“生于忧患”形成鲜明的对比,所以运用的是对比论证的方法。据此理解填写作答。

42.试题分析:本题为主观性试题。结合文章内容,提炼出自己的观点,并结合生活实际谈启示。可结合甲文中的“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”和乙文中的“然后知生于忧患,而死于安乐也”来表述。只需言之成理,符合题目的要求即可。

在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。翻译文言语句要抓住句子中的关键词汇,运用“增、删、调、换、留”等译文的基本方法,做到译句文从字顺,符合现代汉语语法规范,句意尽量达到完美。

参考译文:

【甲】景春说:“公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?发起怒来,诸侯们都会害怕;安静下来,天下就会平安无事。”

孟子说:“这个怎么能够叫大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子举行加冠礼的时候,父亲给予训导;女子出嫁的时候,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你丈夫家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为原则的,是妾妇之道。至于大丈夫,则应该住在天下最宽广的住宅里,站在天下最正确的位置上,走着天下最光明的大道.得志的时候,便与老百姓一同前进;不得志的时候,便独自坚持自己的原则。富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志。这样才叫做大丈夫!”

【乙】舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管仲从狱官手里获释被录用为相,孙叔敖从隐居海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了相位。

所以,上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿(之苦),使他资财缺乏,使他做事不顺,(通过这些)来使他的内心惊动,使他的性格坚强起来,增加他所不具有的能力。

一个人常常犯错误,这样以后才能改正;内心忧困,思绪阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法只有)从脸上显露出来,在吟咏叹息中表现出来,然后才能被人们所了解。在国内没有坚持法度和辅佐君王的贤士,在国外没有与之匹敌的国家和外来的祸患,国家常常会灭亡。

这样以后,人们才会明白忧愁患害使人生存发展,安逸享乐使人萎靡死亡。

初中语文人教部编版八年级上册生于忧患,死于安乐同步练习题: 这是一份初中语文人教部编版八年级上册生于忧患,死于安乐同步练习题,共6页。

语文八年级上册富贵不能淫一课一练: 这是一份语文八年级上册富贵不能淫一课一练,共6页。

专题15 文言文课外及课内外对比阅读-中考语文一轮复习讲练测(部编版): 这是一份专题15 文言文课外及课内外对比阅读-中考语文一轮复习讲练测(部编版),文件包含中考一轮复习讲练测部编版专题15文言文课外及课内外对比阅读解析卷docx、中考一轮复习讲练测部编版专题15文言文课外及课内外对比阅读原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共96页, 欢迎下载使用。