高中地理第四节 地球的圈层结构精品课时练习

展开![]() 课时作业

课时作业

地理大单元之第一单元宇宙中的地球(一)

——————地球的圈层结构

【基础巩固】

一、单选题

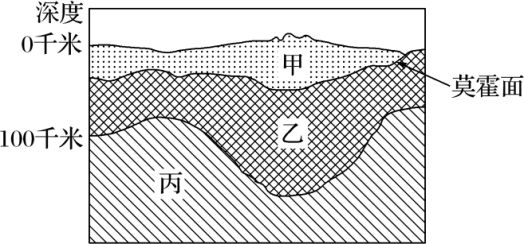

超深孔地质钻探是指研究地壳深部和上地幔地质、矿藏等情况而进行的钻探工程,目前最深的钻孔位于俄罗斯的科拉半岛上,深度达12262米。超深钻孔对于研究地壳和上地幔物质组成、矿产分布规律等有重要的意义,但对各类孔底动力机、钻头、测井仪器、电缆等钻探工具要求很高。如图为地球内部圈层示意图。阅读图文资料完成下面小题。

1.俄罗斯科拉半岛上钻孔最深处到达了图中的( )

A.甲 B.乙 C.丙层上部 D.丙层下部

2.科拉半岛上超深钻井钻探过程中探测到地层中的物质可信的是( )

A.高温的岩浆 B.大量的岩石 C.地下熔融层 D.引发地震

【答案】1.A 2.B

【解析】1.根据材料,该探头的钻孔最深到达俄罗斯科拉半岛地下12.262千米处,而大陆地壳的平均厚度约为33千米,故钻孔最深处应位于莫霍面以上的地壳中,即图中的甲层,根据数据判断可知,钻孔最深处应位于陆地地壳甲层的上部,A正确;图中显示,乙层位于莫霍面以下,其深度远大于钻孔最深处,钻孔最深处不可能到达乙层,更不可能到达丙层,BCD错误。故选A。

2.根据上题分析可知,科拉半岛上超深钻井最深处在地壳的上层,地壳主要由大量岩石组成,故B可信;高温的岩浆位于上地幔中的软流层,超深钻井最深处离软流层还很远,不太可能探测到高温的岩浆,A不可信;大量液态或熔融状态的铁和镍物质存在于地核中,钻孔到达不了地核,C不可信;钻孔对岩层的破坏不大,故过程中导致地震的可能性较小,D错误。故选B。

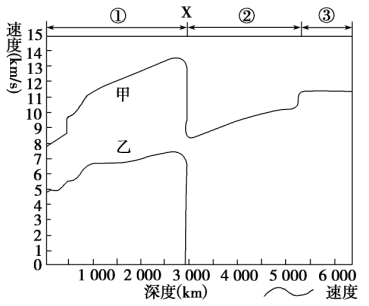

读下图,分析地震波波速的变化以了解地球内部的圈层构造,回答下列小题。

3.下列叙述正确的是( )

A.①—地壳②—地幔③—地核 B.在①层中的地震波波速随深度加深而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升 D.乙波无法通过地幔

4.图中的X处即为( )

A.莫霍面 B.古登堡面

C.岩石圈与软流层交界 D.内核与外核交界

【答案】3.B 4.B

【解析】3.从图上来看,①位于2900千米以上,为地壳和地幔,A错误;从图中看,在①层中的地震波速度随深度增加而加快,B正确;甲波由①处进入②时,波速急剧下降,C错误;地幔是从地壳到深度2900千米的地方,从图上来看乙波可以通过地幔,D错误。故选B。

4.从图中看,X处位于地表下2900千米左右,为古登堡面,B正确、A错;软流层又叫软流圈,位于上地幔上部岩石圈之下,深度在80-400千米之间,C错;内、外核的分界面,位于古登堡界面以下,D错误。故选B。

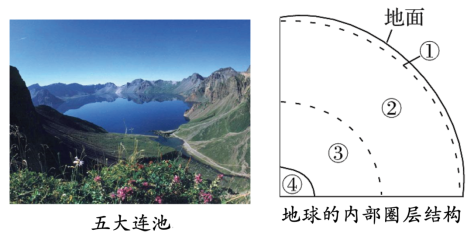

五大连池风景区总面积1060km2,14座新老时期火山的喷发年代跨越200多万年,被誉为“天然火山博物馆”和“打开的火山教科书”。一条蜿蜒曲折的河流将五个火山堰塞湖连在一起,形成了五大连池。结合五大连池(局部)景观图和地球的内部圈层结构图,据此完成下面小题。

5.从火山口喷出的炽热岩浆一般来源于( )

A.①圈层 B.②圈层 C.③圈层 D.④圈层

6.五大连池景观体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

7.下列关于地球圈层特点的叙述,正确的是( )

A.③圈层最可能为液态 B.④圈层的温度、压力和密度都比较小

C.②圈层横波不能通过 D.①圈层厚度海洋大于陆地

8.火山喷发的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是( )

A.大气圈→岩石圈→水圈、生物圈 B.水圈、生物圈→岩石圈→大气圈

C.水圈、生物圈→大气圈→岩石圈 D.大气圈→水圈、生物圈→岩石圈

【答案】5.B 6.C 7.A 8.D

【解析】5.读图可知,①圈层是地壳,②圈层是地幔,③圈层是外核,④圈层是内核。火山口喷发出的炽热岩浆一般来源于上地幔的软流层,对应的是②圈层,B正确,A、C、D错误。故选B。

6.读图可知,五大连池景观图中出现了大气圈、水圈、生物圈、岩石圈4个圈层,C正确,A、B、D错误。故选C。

7.据第1小题可知,③圈层是外核,最可能为液态,A正确;④圈层是内核,其温度、压力和密度都较大,B错误;②圈层是地幔,横波可以通过,C错误;①圈层是地壳,其厚度海洋较陆地小,D错误。故选A。

8.火山灰在地球圈层中迁移的顺序不是从火山灰的来源开始,而是从大气圈开始的,火山灰漂浮在大气圈中慢慢会沉积下来进入到水圈、生物圈最终沉积下来到岩石圈,故火山喷发的火山灰物质在地球圈层中迁移的顺序是大气圈→水圈、生物圈→岩石圈,D正确,A、B、C错误。故选D。

【素养提升】

一、单选题

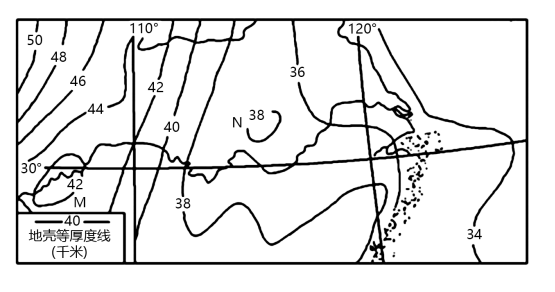

下图为我国大陆部分地壳等厚度线图。据此完成下面小题。

1.图示地区的地壳厚度大致( )

A.由东向西递减 B.由北向南递减 C.由西向东递减 D.由南向北递减

2.根据地壳厚度判断,M、N两地对应的地形可能是( )

A.盆地、山地 B.山地、盆地 C.盆地、盆地 D.山地、平原

3.地壳等厚度线为0km处是( )

A.莫霍界面 B.岩石圈底部 C.古登堡界面 D.软流层顶部

【答案】1.C 2.A 3.A

【解析】1.根据地壳等厚度线的分布可知,地壳厚度大致由西向东递减,C正确、A错误;地壳等厚度线大致南北延伸,BD错误。故选C。

2.地壳结构的主要特点是地壳厚度不均,整个地壳平均厚度约17km,其中大陆地壳厚度较大,平均为33km,高山、高原地区地壳更厚,最高可达70km;平原、盆地地壳相对较薄。大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。读图可知,M地地壳厚度较周围地区薄,可能为盆地;N地地壳厚度较周围地区厚,可能为山地。A正确,BCD错误。故选A。

3.地壳等厚度线的数值表示地壳的薄厚,所以地壳等厚度线为0km处是地壳和地幔的分界面,即莫霍界面,A正确;古登堡界面是地幔、地核的分界面,C错误;软流层位于上地幔上部,岩石圈包括上地幔顶部和地壳,BD错误。故选A。

2019年6月17日22时55分,四川宜宾市长宁县发生6.0级地震,震源深度16千米。据此完成下面小题。

4.此次四川宜宾市长宁县地震的震源位于( )

A.地壳 B.上地幔 C.下地幔 D.地核

5.地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”,在这12秒中人们可以决定是躲是逃。根据所学知识推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A.横波和纵波传播速度的差异 B.人体对紧急事件的生理反应能力

C.横波和纵波的传播介质差异 D.建筑物的抗震系数

6.地震发生时,当地居民的感觉是( )

A.左右摇晃 B.先左右摇晃后上下颠簸

C.上下颠簸 D.先上下颠簸后左右摇晃

【答案】4.A 5.A 6.D

【解析】4.地壳平均厚度约为17千米,其中大陆地壳厚度较大,平均为39—41千米。高山、高原地区地壳更厚,最高可达70千米;平原、盆地地壳相对较薄。大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度平均为5—6千米。根据震源深度16千米,且地震发生在我国二级阶梯山,说明此次地震的震源位于地壳。A正确,BCD错误,故选A。

5.地震波中横波和纵波的传播速度有差异,纵波快,横波慢。所以发生地震时,纵波先到达,横波后到达,其间大约间隔12秒。一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏和人员大量伤亡的主要原因,所以间隔约12秒被称为“黄金12秒”。A正确,BCD错误,故选A。

6.地震波中纵波表现为上下颠簸,横波表现为左右摇晃,由于横波和纵波的传播速度差异,纵波快,横波慢,故地震发生时,居民先感觉到上下颠簸,后感觉到左右晃动。D正确,ABC错误,故选D。

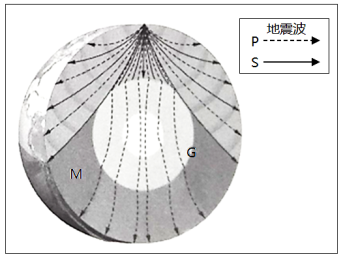

北京时间2020年7月12日6时38分在河北唐山市古治区发生5.1级地震,震源深度10千米。我国的地震预警系统成功预警了本次地震。下图是地震波在地球内部的传播路径示意图。据此完成下面小题。

7.据图判断( )

A.地震波P为横波 B.地震波S为纵波

C.圈层M为地壳 D.界面G为古登堡面

8.此次地震的震源位于( )

A.地壳 B.地幔 C.外核 D.内核

9.地震预警系统能成功预警本次地震,依据是( )

A.震源距预警中心的距离 B.建筑物的抗震系数

C.横波和纵波传播速度的差异 D.横波和纵波传播介质的差异

【答案】7.D 8.A 9.C

【解析】7.根据材料,据图可知,地震波P可以穿透地核,故为纵波,S波不能穿透地核,故为横波,圈层M为地幔,界面G为古登堡面,D正确,ABC错误;故选D。

8.材料显示震源深度10千米,根据所学知识,地球地壳平均厚度17千米,大陆地壳平均厚度33千米,故此次地震的震源位于地壳,A正确;地幔、 外核、 内核的深度远不止10千米,BCD错误。故选A。

9.地震波传播速度有差异,纵波的传播速度比横波快,地震发生前纵波先到达地面,横波后到达地面,而横波的破坏程度更大,故地震预警系统能成功预警本次地震,利用的是纵波和横波的传播速度不同,C正确;震源距预警中心的距离是地震发生后才计算出来的,A错误;建筑物的抗震系数以及横波和纵波传播介质的差异并不能预警地震,BD错误。故选C。

高中地理人教版 (2019)必修 第一册第二节 土壤优秀练习: 这是一份高中地理人教版 (2019)必修 第一册第二节 土壤优秀练习,共9页。

高中第一节 植被精品达标测试: 这是一份高中第一节 植被精品达标测试,共8页。

人教版 (2019)必修 第一册第二节 地貌的观察优秀一课一练: 这是一份人教版 (2019)必修 第一册第二节 地貌的观察优秀一课一练,共9页。