2021学年第三章 相互作用——力综合与测试学案设计

展开

这是一份2021学年第三章 相互作用——力综合与测试学案设计,共11页。学案主要包含了补偿训练等内容,欢迎下载使用。

弹力和摩擦力(物理观念——相互作用观念)

1.含弹簧类弹力问题的分析与计算:

中学物理中的“弹簧”和“橡皮绳”也是理想化模型,具有如下几个特性:

(1)弹力遵循胡克定律F=kx,其中x是弹簧的形变量。

(2)轻:即弹簧(或橡皮绳)的重力可视为零。

(3)弹簧既能受拉力,也能受压力(沿着弹簧的轴线),橡皮绳只能受拉力,不能受压力。

(4)由于弹簧和橡皮绳受力时,其形变较大,发生形变需要一段时间,所以弹簧和橡皮绳中的弹力不能突变。但是,当弹簧和橡皮绳被剪断时,它们产生的弹力立即消失。

2.对摩擦力的进一步理解:

误区一:有弹力就有摩擦力,有摩擦力就有弹力。

从产生摩擦力的条件可知:有弹力存在仅仅是产生摩擦力的一个条件。虽有弹力存在,但两物体间若没有“相对运动或相对运动的趋势”,则不会产生摩擦力;反之,若两物体间有摩擦力,则一定有弹力。

误区二:摩擦力的大小一定与正压力成正比。

若摩擦力是滑动摩擦力,根据Ff=μFN可知,两物体间的滑动摩擦力确实与正压力成正比。但对静摩擦力而言,它是一个被动力,随着使物体产生“相对运动趋势”的外力的变化而变化,与正压力大小无关,正压力只可影响最大静摩擦力的大小。

误区三:摩擦力的方向总是与物体的运动方向相反。

摩擦力的方向应与“相对运动”或“相对运动趋势”的方向相反,与物体的运动方向有可能相反也有可能相同。即摩擦力可以是阻力,也可以是动力。

如图所示,水平地面上堆放着圆木,关于圆木P在支撑点M、N处受力的方向,下列说法正确的是( )

A.M处受到的支持力竖直向上

B.N处受到的支持力竖直向上

C.M处受到的静摩擦力沿MN方向

D.N处受到的静摩擦力沿水平方向

【解析】选A。M处受到的支持力的方向与地面垂直向上,即竖直向上,故A正确;N处受到的支持力的方向与圆木P垂直向上,不是竖直向上,故B错误;圆木相对于地有向左运动的趋势,则在M处受到的摩擦力沿地面向右,故C错误;因圆木P有沿圆木向下的运动趋势,所以N处受到的摩擦力沿MN方向,故D错误。

1.(水平2)木块A、B分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.2。夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2 cm,弹簧的劲度系数为400 N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F=2 N 的水平拉力作用在木块B上,如图所示。则在力F作用后( )

A.木块A所受摩擦力大小是12 N

B.木块A所受摩擦力大小是10 N

C.木块B所受摩擦力大小是10 N

D.木块B所受摩擦力大小是12 N

【解析】选C。根据题意可知两木块的最大静摩擦力为fAmax=50×0.2 N=10 N

fBmax=60×0.2 N=12 N

此时弹簧弹力为F1=kx=400 N/m×0.02 m=8 N。

用F=2 N的水平拉力作用在木块B上,木块B受到弹簧向右的弹力为8 N,拉力为2 N,共10 N,小于最大静摩擦力,故木块B受到的静摩擦力为10 N,向左;此时木块A受到向左的弹力为8 N,小于最大静摩擦力,故A不动,受到的静摩擦力为8 N,方向向右;综上分析可知C正确,A、B、D错误。

2.(水平4)如图所示,将某均匀长方体锯成A、B两块后,在水平桌面上并对放在一起,现用水平力F推B,使A、B整体保持长方体沿F方向匀速运动,则( )

A.A在水平方向受到三个力的作用,且合力为零

B.A在水平方向受到五个力的作用,且合力为零

C.A对B的作用力方向与A、B接触面垂直

D.B对A的弹力大于桌面对A的摩擦力

【解析】选A。

对A受力分析,在水平方向上受B对A的弹力,桌面的滑动摩擦力,B对A的静摩擦力,在三个力的作用下处于平衡,受力如图,故A正确,B错误。B对A的弹力和静摩擦力的合力与桌面的滑动摩擦力等值反向,与F的方向相同;根据牛顿第三定律可知,A对B的作用力方向与F的方向相反,不是与A、B接触面垂直,故C错误。因为B对A的弹力与B对A的摩擦力垂直,二者的合力等于桌面对A的摩擦力,所以B对A的弹力小于桌面对A的摩擦力,故D错误。

【补偿训练】如图,在水平桌面上放置一斜面体P,两长方体物块a和b叠放在P的斜面上,整个系统处于静止状态。若将a与b、b与P、P与桌面之间摩擦力的大小分别用f1、f2和f3表示。则 ( )

A.f1=0,f2≠0,f3≠0 B.f1≠0,f2=0,f3=0

C.f1≠0,f2≠0,f3=0 D.f1≠0,f2≠0,f3≠0

【解析】选C。物块a相对于b,物块b相对于P,都有沿斜面下滑的趋势,所以a与b、b与P之间的摩擦力f1、f2不为零,把物块a和b及斜面P看成一个整体,P与桌面之间没有相对运动的趋势,P与桌面之间的摩擦力f3为零,所以选项C正确,A、B、D错误。

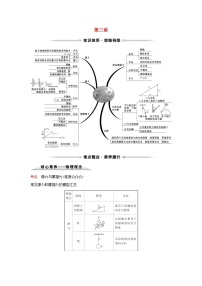

共点力的平衡问题(科学思维——科学推理)

1.解决共点力平衡问题的四种方法:

2.平衡中的临界和极值问题:

(多选)有一直角支架AOB,AO水平放置,表面粗糙,OB竖直向下,表面光滑,AO上套有小环P,OB上套有小环Q,两环质量均为m,两环间由一根质量可忽略,不何伸长的细绳相连,并在某一位置平衡,如图所示,现将P环向左移一小段距离,两环再将达到平衡,那么将移动后的平衡状态和原来的平衡状态比较,AO杆对P环的支持力FN和细绳拉力FT的变化情况是( )

A.FN不变 B.FN变大

C.FT变大 D.FT变小

【解析】选A、D。以两环组成的整体分析受力情况如图甲所示,根据平衡条件得,FN=2mg保持不变;再以Q环为研究对象,分析受力情况如图乙所示,设细绳与OB杆间夹角为α,由平衡条件得,细绳的拉力FT= eq \f(mg,cs α) ,P环向左移一小段距离时,α减小,cs α变大,FT变小,故A、D正确,B、C错误。

1.(水平2)如图所示,一物体在三根不可伸长的轻绳的作用下处于静止状态,ac轻绳与竖直方向成37°角,bc轻绳与竖直方向成53°角。已知ac轻绳与bc轻绳能够承受的最大拉力均为20 N,cd轻绳能够承受足够大的拉力,g取10 m/s2,sin37°=0.6,sin53°=0.8。则所挂重物的最大质量为( )

A.1.6 kg B.2.4 kg C.2.5 kg D.2.8 kg

【解析】选C。以c点为原点建立直角坐标系,如图所示:

沿x轴:Tbc=Tcdsin37°

沿y轴:Tac=Tcdcs37°

当Tbc最大取20 N,Tac= eq \f(80,3) N>20 N,故不合题意;

当Tac最大取20 N,Tbc=15 N<20 N,Tcd=25 N;

又吊篮处于平衡状态:故:Tcd=mg,所以m=2.5 kg,故A、B、D错误,C正确。

2.(水平4)如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1、m2的小球B、C,假设绳与物体A的表面平行,当两球静止时,小球B与圆弧圆心之间的连线和水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1、m2之间的关系是( )

A.m1=m2 B.m1=m2tan θ

C.m1= eq \f(m2,tan θ) D.m1=m2cs θ

【解析】选B。通过光滑的滑轮相连,左右两侧绳的拉力大小相等,两小球都处于平衡状态,又由受力分析可得:对m1有,FT=m1g cs θ。对m2有,FT=m2g sin θ,联立两式可得:m1g cs θ=m2g sin θ,所以选项B正确。

关闭Wrd文档返回原板块

物理

观念

情境

模型建构

方法

静态

平衡

物体受三个共点力的作用而平衡,则任意两个力的合力一定与第三个力大小相等、方向相反

合成

法

物体受三个共点力的作用而平衡,将其中一个力按力的效果分解,则其分力和其他两个力满足平衡条件

分解

法

物体受到三个或三个以上力的作用时,将物体所受的力分解为相互垂直的两组,每组都满足平衡条件

正交

分解

法

动态

平衡

物体受到三个力作用,一个力不变,另外两个力方向发生变化,且满足平衡条件

图解

法

问题

类型

解题

方法

方法解读

临界

问题

解析法

根据物体的平衡条件列方程,在解方程时采用数学知识求极值。常用二次函数求极值、均值不等式求极值、三角函数求极值以及几何法求极值等

图解法

根据平衡条件作出力的矢量图,如只受三个力,则这三个力构成封闭矢量三角形,然后根据矢量图进行动态分析,确定最大值和最小值

极限法

通过恰当选取某个变化的物理量将问题推向极端(“极大”、“极小”、“极右”、“极左”等),把比较隐蔽的临界现象暴露出来,使问题明朗,便于分析求解

极值

问题

解析法

根据平衡条件列方程,通过数学知识求极值的方法。此方法有时运算量比较大,相对复杂,而且还要依据物理情境进行合理的分析讨论

图解法

根据物体的平衡条件作出力的矢量三角形,然后由图进行动态分析,确定极值的方法。此方法简便、直观

相关学案

这是一份人教版 (2019)必修 第一册第三章 相互作用——力综合与测试导学案及答案,文件包含专题提升4动态平衡问题docx、1重力与弹力docx、3牛顿第三定律docx、4力的合成和分解docx、5共点力的平衡docx、2摩擦力docx、实验探究两个互成角度的力的合成规律docx、专题提升3力的合成和分解的应用docx、实验探究弹簧弹力与形变量的关系docx等9份学案配套教学资源,其中学案共240页, 欢迎下载使用。

这是一份物理必修 第一册第三章 相互作用——力综合与测试学案及答案,共9页。

这是一份人教版 (2019)必修 第一册5 共点力的平衡导学案,共11页。