历史人教统编版第一单元 从中华文明起源到秦汉大一统封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 课堂教学课件ppt

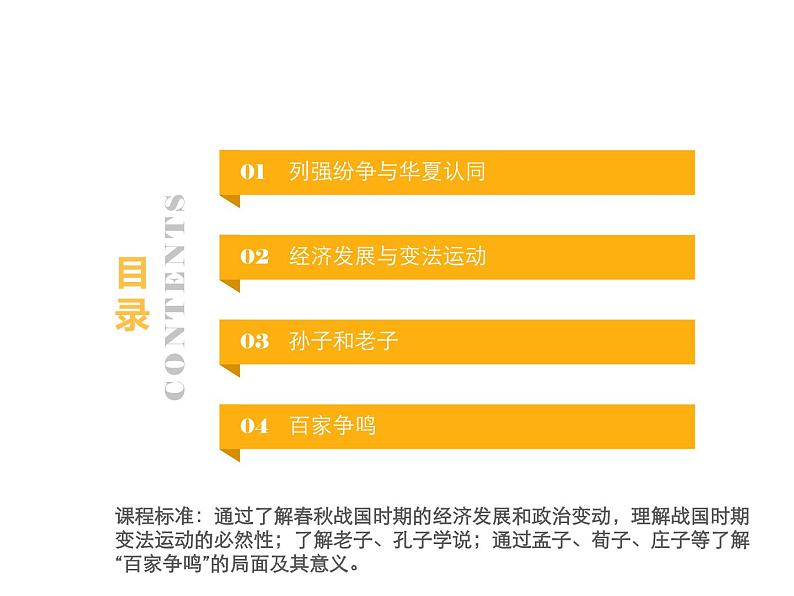

展开课程标准:通过了解春秋战国时期的经济发展和政治变动,理解战国时期变法运动的必然性;了解老子、孔子学说;通过孟子、荀子、庄子等了解“百家争鸣”的局面及其意义。

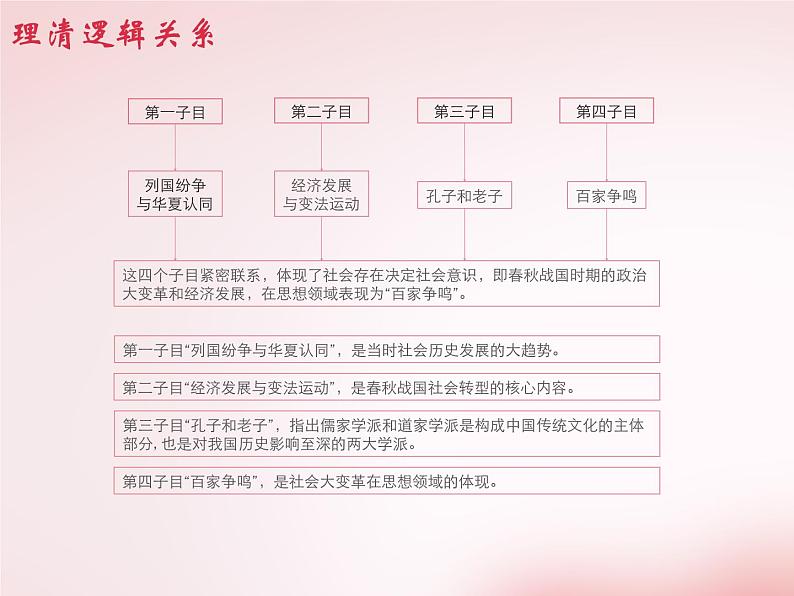

这四个子目紧密联系,体现了社会存在决定社会意识,即春秋战国时期的政治大变革和经济发展,在思想领域表现为“百家争鸣”。

第一子目“列国纷争与华夏认同”,是当时社会历史发展的大趋势。

第二子目“经济发展与变法运动”,是春秋战国社会转型的核心内容。

第三子目“孔子和老子”,指出儒家学派和道家学派是构成中国传统文化的主体部分, 也是对我国历史影响至深的两大学派。

第四子目“百家争鸣”,是社会大变革在思想领域的体现。

一、列强纷争与华夏认同

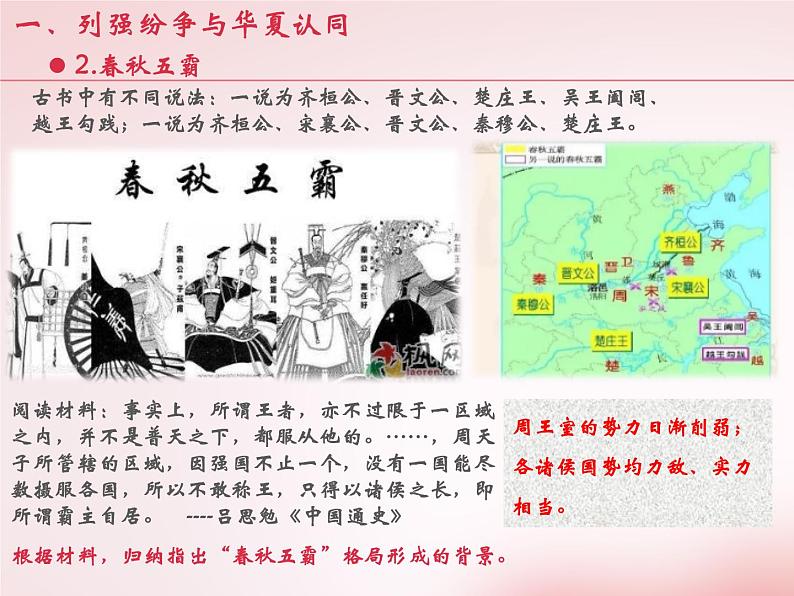

古书中有不同说法:一说为齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、 越王勾践;一说为齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公、楚庄王。

周王室的势力日渐削弱;各诸侯国势均力敌、实力相当。

问题:结合两幅地图思考,和春秋时期相比,战国时期的诸侯国有了什么重大的变化?

战国时期,很多中小诸侯国都消失了;晋国所在地分裂成了韩、赵、魏三个国家。

3.战国七雄(1)三家分晋

阅读材料:春秋后期到战国前期,一些诸侯国的卿大夫掌握了实权。晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君。经过长期纷争,许多中小诸侯国消失了,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦7 个大国,史称“战国七雄”。周朝传统的政治秩序完全被破坏。---人教版《中外历史纲要》(上)

根据材料并结合所学知识,指出韩、赵、魏三家大夫和齐国大夫田氏代表的是哪一个阶级的利益?如何理解“周朝传统的政治秩序完全被破坏”?

代表:新兴地主阶级利益理解:春秋战国时期的纷争导致了分封制的崩溃。

3.战国七雄(2)七雄形成

阅读材料:至战国时,则臣强于君的,如齐国的田氏,竟废其君而代之;势成分裂的,如晋之赵、韩、魏三家,则索性分晋而独立。看似力分而弱,实则其力量反更充实了。----吕思勉《中国通史》

胡服骑射:战国时,赵国国君武灵王决心变革图强。武灵王见胡人(少数民族身着窄袖短褂便服,骑着战马,边跑边射箭,行动迅疾,十分灵活,便决定向胡人学习,改革士兵服装,发展骑兵。不到一年功夫,赵国拥有一支强大的骑兵,经过南征北战,赵国成了当时不多的强国之一。

根据上述材料分析,为什么“田氏代齐”和“三家分晋”使诸侯国“看似力分而弱,实则其力量反更充实了?

田氏和赵、魏、韩三家卿大夫代表的是新兴地主阶级利益和新的封建制生产关系,先进的生产关系必然会促进生产力的发展;赵国等国的变法图强。

3.战国七雄(3)周王室灭亡:公元前256 年被秦国吞并

4.华夏认同⑴“华夏”的由来春秋中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进而自称为“华夏”,但在频繁往来和密切联系中,这些周边民族也产生了华夏认同观念。⑵民族交融进入战国之后,内迁戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族,如楚国就不再被视为蛮夷华夏族也吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为广泛的族群

春秋战国时期中原周边的部落和古国

第一子目知识体系( 春秋战国时期的社会--大动荡)

1.列国纷争(1)原因:春秋时期,一些大的诸侯国扩张势力,力图号召和控制中小诸侯国,确立霸权地位。(2)概况①“春秋五霸”:春秋时期,齐国、晋国、楚国、吴国与越国先后建立了霸权,史称“春秋五霸”。②“三家分晋”和“田氏代齐”:春秋后期到战国前期,晋国的韩、赵、魏三家大夫将晋国瓜分,齐国大夫田氏也取代了原来的姜姓国君。③“战国七雄”:战国时期,形成了齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国,史称“战国七雄”。(3)影响①周朝传统的政治秩序完全被破坏。②周王室也在公元前256年被秦国吞并。

2.华夏认同(1)时间:春秋到战国时期。(2)表现①春秋时期,中原各国因社会发展较四周戎狄蛮夷先进,自称为华夏,在频繁往来和密切联系中,这些民族也产生了华夏认同观念。②进入战国之后,戎狄蛮夷已经逐渐融入华夏族。(3)影响:华夏族吸收了大量新鲜血液,更加稳定,分布更为广泛。

二、经济发展与变法运动

1.经济发展阅读材料:虽然说,周王朝的灭亡和他自身的政治制度有着很大的关系,但是这制度毕竟是维护了周王朝800年的历史的,因而,这也不是周王朝灭亡最核心的原因。他的灭亡,源于一件铁器,源于一头牛。当然,这里所说的一件铁器和一头牛,并不是单单就只是指一头牛和一件铁器,而是泛指在东周也就是在春秋战国时期出现的铁器和牛。根据材料并结合教材知识,指出维护了周王朝800年历史的制度是什么制度?周王朝灭亡的根源是什么?

制度:分封制根源:铁制农具广泛使用,牛耕也得到推广(即生产力的进步)

1.经济发展⑴根源⑵表现⑶影响

2.变法运动⑵商鞅变法时间:开始于公元前356 年内容:材料一:鞅以……秦地广人寡,故草不尽耕,地利不尽出……故废井田,制阡陌,任其所耕,不限多少。 -------- 《通典.食货志》废井田,开阡陌材料二:(商鞅)集小(都)乡邑为县,置令、丞,凡三十一县。平斗桶权衡丈尺。……居五年,秦人富强。 --------司马迁《史记.商君列传》行县制;统一度量衡材料三:有军功者,各以率受上爵。为私斗者,各以轻重备刑大小。戮力本业,耕织致粟帛者复其身。事末利及怠而贫者,举以为收孥。宗室非有军功论,不得为属籍。 --------司马迁《史记.商君列传》奖励军功;重农抑商,奖励耕织材料四:事实上商鞅上台的一号法令,就是在基层组织推行保甲制和连坐法。商鞅规定,庶民按户编组;五家为保,十户相连,一人作奸犯科,通体连带责任,不告发者腰斩。 --------易中天《中华史》推行保甲制和连坐法

2.变法运动⑵商鞅变法

2.变法运动【问题探究】从商鞅变法内容的经济、政治、军事三个方面,分析变法的影响。重农抑商,奖励耕织提高了劳动者的生产积极性,给秦国的农业生产带来了生机。废井田,开阡陌瓦解了井田制,从根本上确立了土地私有制。统一度量衡便利各地经济的交流和发展,增强国家实力。强拆大家庭为个体小家庭有利于增加国家赋税收入,强化小农经济。实行什伍连坐法,推行县制保证兵源,强化对地方的统治,加强中央集权。奖励军功提高军队战斗力,打击了贵族,建立起地主阶级的政治优势。

第二子目知识体系1、春秋战国时期的经济--大发展

第二子目知识体系2、春秋战国时期的变法运动(政治)--大变革

(1)目的:富国强兵。(2)结果:建立了君主专制的政治制度。(3)代表:秦国的商鞅变法①时间:公元前356年。②内容:重农抑商,奖励耕织;奖励军功,剥夺和限制贵族特权;强制大家庭拆散为个体小家庭;废井田、开阡陌,推动土地私有制发展;在民间实行什伍连坐,互相纠察告发;普遍推行县制,县的主要官员由君主任免。③结果:商鞅被杀,但是变法措施深入人心。④影响:使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。

铁制农具的使用和牛耕的推广

井田制瓦解,封建生产关系的出现

封建地主阶级和农民阶级的产生

新兴地主阶级为巩固自身利益,并保证本国在兼并战争中胜出

阅读材料:封建社会中,知识本为贵族所专有,但因封建制度的渐趋破坏,贵族的后裔降为平民的日渐增加,知识也因而流入民间。加以王室衰微,政治无主,传统的文化渐已不能支配人心,因此独立的思潮开始抬头,这情形在春秋末期已甚显著。……诸夏文化的范围也随之扩大,并吸收相当成分的外族文化。这些新因素,更刺激新思想的产生。 --------傅乐成《中国通史》根据材料,概括指出春秋时期新思想产生的原因。分封制遭到破坏,贵族垄断知识的局面被打破,知识因此流入民间。王室衰微,传统的文化已经不利于维护社会秩序。华夏文化不断吸收其它民族的文化。

【问题探究】阅读材料:孔子当时面临的世界是没有希望的,到处都是封建割据的混乱状态,……。这种情形驱使孔子周游于诸朝廷之间,希望寻得一位统治者,能采纳他关于理想政治的见解。……,但他对实际政治的影响实在是微不足道。------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料并结合教材知识,指出当时针对“诸侯割据的混乱状态”,孔子提出了什么解决的方案(主张)?为什么“他对实际政治的影响实在是微不足道”?

方案:主张恢复西周的礼乐制度,但也要有所改良。

原因:孔子的“仁”、“以德治国”等主张,满足不了当时统治者进行兼并战争的需要。在当时“礼崩乐坏”的情况下,孔子主张“克己复礼”,实际上违背了当时向封建社会转变的历史潮流。所以孔子的主张在当时不可能被统治者重视。

2.老子【问题探究】阅读材料:道家学说则强调个人的种种奇念怪想和顺从大自然的伟大模式。这一模式被解释为“道”,也就是“路”,所以道家学说的信徒现被称为道教徒。……;而理想的统治者则应该“使其人民无知识,无欲求……填饱他们的肚子。 ------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》根据材料并结合教材知识,指出老子的思想主张。

认为世界万物的本原是“道”;提出“无为而治”的政治主张。强调一切要顺应自然,提倡清静无为、知足寡欲。

第三子目知识体系(春秋战国时期的思想--大活跃)

1.孔子(1)地位:儒家学派的创始人,春秋后期鲁国人。(2)政治主张针对礼崩乐坏、社会动荡的形势,就伦理和政治重建问题提出了自己的一套理论。①孔子思想的核心观念是“仁”;主张统治者“为政以德”,通过以身作则的道德感化来治理国家。②孔子对现实不满,主张恢复西周等级森严的礼乐制度,但也承认制度随着时代变化应当有所改良。(3)教育主张:以“有教无类”的思想办学,打破了贵族阶层垄断文化教育的局面,推动了私学的发展。(4)儒学贡献:晚年对《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《乐经》《春秋》等文献进行整理,成为儒家的经典。他的主要思想和言论记载在《论语》当中。2.老子(1)地位:道家学派的创始人,春秋后期楚国人。(2)哲学主张:将天地万物本原归结为抽象的“道”,其思想包含着朴素的辩证法。(3)政治主张:对现实不满,反对制度束缚,主张顺其自然,无为而治,甚至退回到小国寡民的时代。这些观点见于《老子》一书。

【问题探究】阅读材料:我们前面论述的混乱和改革深深地影响了中国的思想家,迫使他们重新评估自己的传统,或将其抛弃,或使之适应过渡时期的需要。因而,东周时期是一个思想文化大变动、富有创造力的时期------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料并结合教材知识,概括指出战国时期百家争鸣出现的原因。

经济上:生产力的发展,井田制瓦解。政治上:周王室衰微,宗法分封制崩溃。阶级关系上:“士”阶层崛起。文化上:私学兴起。

当时出现众多学说、学派,各自提出对政治、社会乃至宇宙万物的看法,彼此论战辩驳,形成百家争鸣的思想文化繁荣局面。

唯物史观:百家争鸣是战国社会大变革在意识形态上的反映。(社会存在决定社会意识)

认为五行间相互促进又相互制约,提出了“相生相胜”理论,这代表了中国古代对自然界朴素的科学认识。

战国新出现的派别墨家和法家,分别代表下层平民利益和新兴地主阶级利益。

4.历史影响⑴是中国历史上第一次波澜壮阔的思想解放运动。⑵为新兴的地主阶级登上历史舞台奠定了思想理论基础。⑶成为后世中华思想文化的源头活水,影响十分深远。

【问题探究】阅读材料:与孔子学说和道家学说完全不同的是法家学说。法家人物都是些注重实践的政治家,而不是哲学家;他们关心的是改革社会,以加强他们所奉事的诸侯的力量,使诸侯能进行战争,用武力统一国家。------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料并结合所学知识,指出法家学说的特点和战国时期法家学说深受各国统治者欢迎的原因?

特点:注重实践;关心社会改革和国家统一原因:⑴法家思想主张进行政治改革,有利于新兴地主阶级通过变法或战争确立起封建制度。⑵法家思想主张实行君主集权,符合建立大一统专制国家的历史发展趋势。

第四子目知识体系(春秋战国时期的思想--大活跃)

墨家思想历代均不受重用

动荡年代,法家思想受重用

在动荡之后,道家“无为而治”受重用

国家稳定后以儒家思想为宜

往往采用“外儒内法,济之以道”的策略

人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 图文ppt课件: 这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 图文ppt课件,共24页。PPT课件主要包含了基础梳理,相关史料,局部统一,春秋形势图,战国形势图,重点探讨,传统等级制度走向瓦解,政治何变,频繁往来密切联系,战国铁犁等内容,欢迎下载使用。

高中历史第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 优秀课件ppt: 这是一份高中历史第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第2课 诸侯纷争与变法运动 优秀课件ppt,共33页。PPT课件主要包含了课程标准,春秋五霸,战国七雄,百家争鸣,商鞅变法,诸侯纷争,时空坐标,比较春秋战国的异同,商鞅变法的作用,阶级关系等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第19课 辛亥革命获奖课件ppt: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第19课 辛亥革命获奖课件ppt,共34页。PPT课件主要包含了导入新课,理清逻辑关系,中华民族退无可退,第一子目知识体系,革命的准备,⑶军事准备,辛亥革命危机四伏,第二子目知识体系,革命成果令人堪忧,第三子目知识体系等内容,欢迎下载使用。