人教版 (新课标)必修3《稳态与环境》第4章 种群和群落第2节 种群数量的变化多媒体教学课件ppt

展开1.说明建构种群增长模型的方法。2.通过探究培养液中酵母菌种群数量的变化,尝试建构种群增长的数学模型。3.用数学模型解释种群数量的变化。4.列表比较种群增长的“J”型曲线和“S”型曲线。5.关注人类活动对种群数量变化的影响。

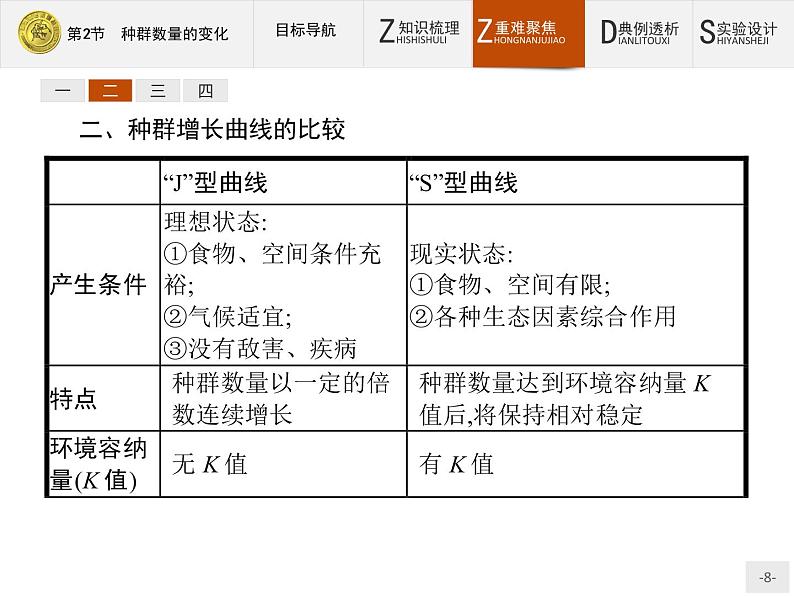

一、种群增长曲线1.种群增长的“J”型曲线(1)条件:理想条件,包括食物和空间条件充裕,气候适宜,没有敌害等。(2)数学模型:Nt= N0λt 。N0为该种群的起始数量,t为时间,Nt表示t年后该种群的数量,λ表示该种群数量是一年前种群数量的倍数,即种群数量每年以一定倍数增长。2.种群增长的“S”型曲线(1)条件:有限条件,包括资源和空间有限,各种生态因素综合作用。(2)“S”型曲线:种群经过一定时间的增长后,数量趋于稳定的增长曲线。(3)K值:在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称K值。

实验室内短时间培养某种微生物,该生物的种群数量一般属于哪一种增长类型?对于一个自然种群来讲,种群数量增长属于什么类型?提示:由于实验室内短时间培养,能提供足够的营养、空间,且不存在天敌,所以种群一般呈现“J”型增长。对于一个自然种群来讲,由于资源和空间有限,种群呈现“S”型增长。

二、种群数量的波动和下降在自然界,影响种群数量的因素有很多,如气候、食物、天敌、传染病等。因此,大多数种群的数量总是在波动中;在不利的条件下,种群数量还会急剧下降,甚至消亡。

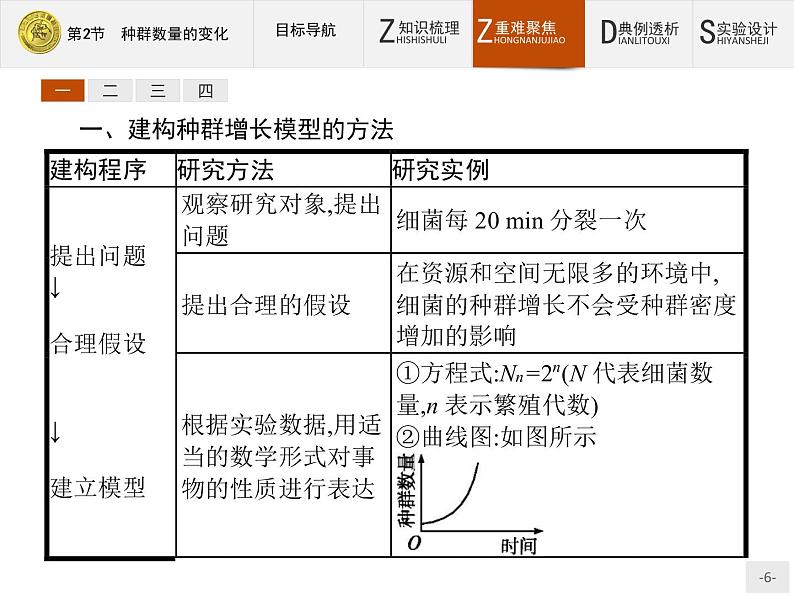

一、建构种群增长模型的方法

二、种群增长曲线的比较

特别提醒①“S”型曲线的种群增长速率先增加,当种群数量达到K/2时,增长速率最大,之后逐渐降低。②上表图像中阴影部分表示由于环境阻力所减少的生物个体数。环境阻力是指在种群生长环境中存在着的限制种群增长的因素。这些因素可能是有限的食物、废物的积累、环境条件的变化或是生物之间的相互作用。③种群的K值不是固定不变的,会因为环境的改变而变化。例如,当鼠的数量达到高峰时,植被会因过度啃食而被破坏,导致食物短缺和栖息环境破坏,鼠种群的K值会变小,鼠种群的数量会下降。当鼠种群数量下降到低谷时,植被又逐渐恢复,食物和栖息条件改善,K值又会逐渐增大。

三、“S”型曲线在生产中的应用在对野生动植物资源的合理开发和利用方面,一般将种群数量控制在环境容纳量的一半,即K/2左右,此时种群增长速率最大,可提供的资源数量也较多,而且又不影响资源的再生。当过度捕猎导致种群数量小于K/2时,种群的增长速率减慢,获取的资源数量将减少,而且还会影响资源的再生。当种群数量大于K/2时,种群增长速率开始下降。所以在开发动植物资源时,种群数量大于K/2时,就可以捕猎一定数量的个体,而且可持续获得最大捕获量。在K值时,种群增长率为零,即出生率=死亡率,但种群数量最大。在濒危动物的保护上,注重改善动物的栖息环境,从而提高环境容纳量,以利于种群的复苏。

四、探究培养液中酵母菌种群数量的变化1.实验原理(1)酵母菌属兼性厌氧型微生物,有氧呼吸时产生二氧化碳和水,无氧呼吸时产生二氧化碳和酒精。(2)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。(3)在理想的无限环境中,酵母菌种群的增长呈“J”型曲线,在有限的环境下,酵母菌种群的增长呈“S”型曲线。

2.实验流程(1)酵母菌培养:液体培养基、无菌条件。 ↓(2)振荡培养基:酵母菌均匀分布于培养基中。 ↓(3)观察并计数:将酵母菌接种到培养基中混合均匀并培养,每天将含有酵母菌的培养液滴在计数板上,计数一个小方格内的酵母菌数量,再以此为依据,估算试管中的酵母菌总数。(4)重复(2)(3)步骤:连续观察7天,统计数目。 ↓(5)绘图分析:将所得数值用曲线表示出来,得出酵母菌种群变化规律。

3.注意事项(1)显微镜计数时,对于压在小方格界线上的酵母菌,应只计数相邻两边及其顶角的酵母菌。(2)从试管中吸出培养液进行计数前,需将试管轻轻振荡几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差。(3)结果的记录最好用记录表。表格如下。(4)每天计数酵母菌数量的时间要固定。(5)培养和记录过程要尊重事实,不能主观臆造,应真实记录。

题型一 种群数量增长曲线【例1】 种群在理想环境中,呈“J”型曲线增长(如下图曲线甲);在有环境阻力的条件下,呈“S”型曲线增长(如下图曲线乙)。若该图表示蝗虫种群增长曲线,下列有关叙述正确的是( )A.环境阻力出现在曲线D点之后B.防治蝗虫虫害应该在曲线C点之后C.“S”型曲线表示种群数量与食物的关系D.呈“S”型增长的蝗虫,其数量也可能有时超过K值

解析:对于曲线乙来说,环境阻力出现在A点之后。防治蝗虫虫害应该在蝗虫刚出现时,C点时种群增长速率最大,不适于防治害虫。“S”型曲线表示种群数量与时间的关系。种群的环境容纳量是一个相对值,当种群数量达到最大时,仍然处于变化中,有可能超过K值。答案:D反思领悟在自然条件下,种群增长曲线一般呈现“S”型,种群数量达到K/2时,增长速率最大,之后开始下降,达到K值时增长速率为零。K值随着环境的改变而发生变化。

题型二 种群数量变化的应用【例2】 右图表示田鼠种群的理想增长曲线和在某自然环境中的实际增长曲线,关于曲线的叙述不正确的是( )A.X区域(图中阴影部分)可以代表环境阻力的大小B.严密封储粮食,保护田鼠天敌等措施可以使E点向下移动C.食物最可能成为鼠群繁殖速度的限制因素的是DE段D.人工灭鼠时要将田鼠数量控制在C点

解析:C点的种群数量为K/2,此时的增长速率最大,人工灭鼠时如果田鼠数量控制在C点,田鼠很容易再度泛滥。答案:D反思领悟种群增长曲线的实际应用

题型三 探究酵母菌种群数量的变化【例3】 有关“探究培养液中酵母菌种群数量的变化”的实验,正确的叙述是( )A.改变培养液的pH不影响K值(环境容纳量)大小B.用样方法调查玻璃容器中酵母菌数量的变化C.取适量培养液滴于普通载玻片后对酵母菌准确计数D.营养条件并非影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

解析:养分、空间、温度和有毒排泄物等是影响种群数量持续增长的限制因素。pH变化影响微生物的生长,样方法是调查植物种群密度的方法,对酵母菌计数时先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入。多余培养液用滤纸吸去。稍待片刻,待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台的中央,计数一个小方格内的酵母菌数量,再以此为依据,估算试管中的酵母菌总数。答案:D

探究不同环境下酵母菌种群数量的变化(1)原理:用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。在理想的无限环境中,酵母菌种群的增长呈“J”型曲线;在有限的环境下,酵母菌种群的增长呈“S”型曲线。(2)设计方法:在不同条件下(如不同浓度培养液、不同体积培养液、不同温度等)培养酵母菌,定时用血球计数板计数,最后绘出种群密度变化曲线进行分析。

为研究酵母菌种群密度的动态变化,某同学按下表所列条件进行了A、B、C和D共4组实验,用1 000 mL锥形瓶作为培养器皿,棉塞封口,在25 ℃下静置培养,其他实验条件均相同,定时用血球计数板计数。根据实验结果绘出的酵母菌种群密度变化曲线图如下,请分析回答以下问题。

(1)图中曲线①②③分别是 组、 组和 组的结果。 (2)B组和A组的实验结果不同的原因是B组 。 (3)D组和B组的实验结果不同的原因是D组 。 (4)在整个实验过程中,直接从静置的培养瓶中取培养原液计数的做法是错误的,正确的方法是 和 。 (5)实验结束后,用试管刷蘸洗涤剂擦洗血球计数板的做法是错误的,正确的方法是 。

高中生物人教版 (2019)选择性必修2第2节 种群数量的变化图片ppt课件: 这是一份高中生物人教版 (2019)选择性必修2第2节 种群数量的变化图片ppt课件,共54页。PPT课件主要包含了内容索引,课标要求,提出问题,实验或观察,检验或修正,食物和空间,N0λt,起始数量,t年后,一定的倍数等内容,欢迎下载使用。

生物选择性必修2第2节 种群数量的变化课前预习课件ppt: 这是一份生物选择性必修2第2节 种群数量的变化课前预习课件ppt,共39页。PPT课件主要包含了Nn=2n,提出合理的假设,对模型进行检验或修正,用数学形式进行表达,细菌以指数函数增长,①模型条件,②模型公式,NtN0λt,生态学家高斯的实验,种群数量的波动等内容,欢迎下载使用。

人教版 (新课标)必修3《稳态与环境》第2节 种群数量的变化评课课件ppt: 这是一份人教版 (新课标)必修3《稳态与环境》第2节 种群数量的变化评课课件ppt,共49页。PPT课件主要包含了Nn=2n,公式精确不直观,曲线图直观不精确,提出合理的假设,实例1澳大利亚野兔,产生条件,NtN0λt,增长特点,种群增长速率,种群增长率等内容,欢迎下载使用。