小学语文人教部编版三年级上册夜书所见一等奖ppt课件

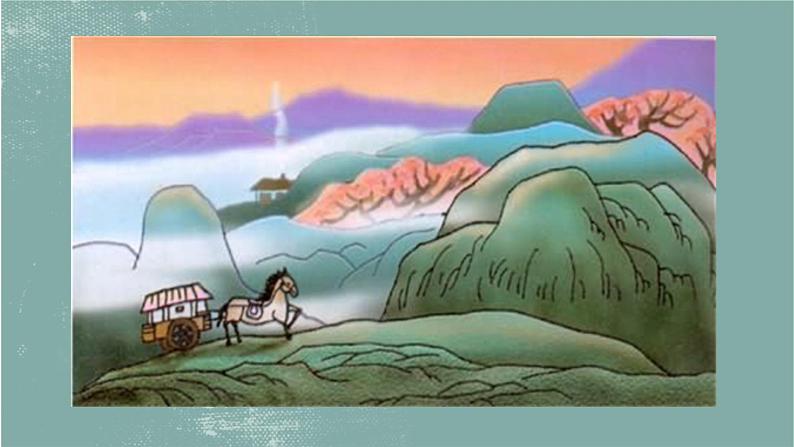

展开yuǎn shàng hán shān shí jìng xiá 远 上 寒 山 石 径 斜 , bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家 。 tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚 , shuāng yè hóng yú èr yuè huā 霜 叶 红 于 二 月 花 。

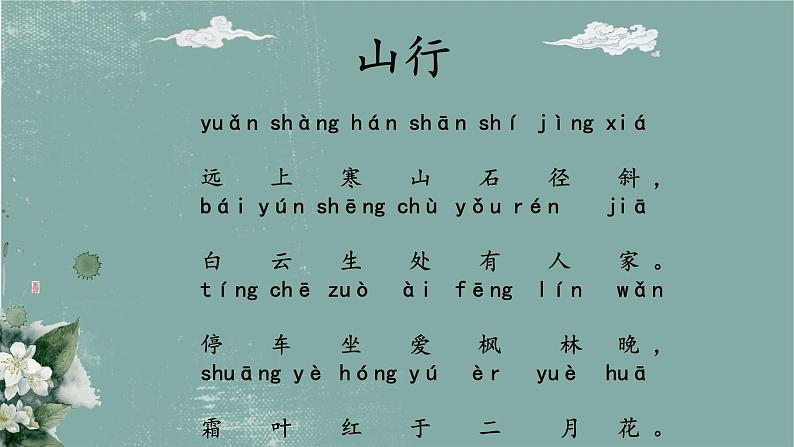

注释1.山行:在山中行走。2.寒山:指深秋时候的山。3.径:小路。4.白云生处:白云升腾、缭绕和飘浮种种动 态,也说明山很高。5.斜:此字读xiá,为伸向的意思。6.坐:因为。

请同学们打开手里的字典,想想看为什么这里的“斜”读xiá呢?

字典里读xié:跟平面或直线既不平行也不垂直的。例:斜线那为什么诗里读xiá呢?读一读,xiá jiá huá这里有小知识,下面请看

七言绝句是中国传统诗歌的一种体裁,属于近体诗范畴。七言绝句全诗四句,每句七言,在押韵、粘对等方面有严格的格律要求。诗体起源于南朝乐府歌行或北朝乐府民歌,或可追溯到西晋的民谣,定型、成熟于唐代。代表作品有王昌龄的《芙蓉楼送辛渐二首》、李白的《早发白帝城》、杜甫的《江南逢李龟年》等。

七言绝句格律分两大类:平起式两种:⑴平起平收,首句押韵;⑵平起仄收,首句不押韵。仄起式两种:⑴仄起平收,首句押韵;⑵仄起仄收,首句不押韵。七言绝句四种基本句式:仄仄平平仄(末了两字是平仄,称之为平仄脚);平平仄仄平(末了两字是仄平,称之为仄平脚);平平平仄仄(末了两字是仄仄,称之为仄仄脚);仄仄仄平平(末了两字是平平,称之为平平脚)。

古诗赏析

山石小路远上山巅弯弯又斜斜,白云生发之处隐隐约约有几户人家。只因爱那枫林晚景我把马车停下,霜染的枫叶胜过鲜艳二月的花。

这是一首描写和赞美深秋山林景色的七言绝句。 首句“远上寒山石径斜”,由下而上,写一条石头小路蜿蜒曲折地伸向充满秋意的山峦。“寒”字点明深秋季节;“远”字写出山路的绵长;“斜”字照应句首的“远”字,写出了高而缓的山势。由于坡度不大,故可乘车游山。 次句“白云生处有人家”,描写诗人山行时所看到的远处风光。一个“生”字,形象地表现了白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。“有人家”三字会使人联想到炊烟袅袅,鸡鸣犬吠,从而感到深山充满生气,没有一点儿死寂的荒凉。“有人家”三字还照应了上句中的“石径”,因为这“石径”便是山里居民的通道。

第三句“停车坐爱枫林晚”的“坐”字解释为“因为”。因为夕照枫林的晚景实在太迷人了,所以诗人特地停车观赏。这句中的“晚”字用得无比精妙,它蕴含多层意思:

(1)点明前两句是白天所见,后两句则是傍晚之景。

(2)因为傍晚才有夕照,绚丽的晚霞和红艳的枫叶互相辉映,枫林才格外美丽。

(3)诗人流连忘返,到了傍晚,还舍不得登车离去,足见他对红叶喜爱之极。

(4)因为停车甚久,观察入微,才能悟出第四句“霜叶红于二月花”这样富有理趣的警句。

“霜叶红于二月花”,这是全诗的中心句。前三句的描写都是在为这句铺垫和烘托。诗人为什么用“红于”而不用“红如”?因为“红如”不过和春花一样,无非是装点自然美景而已;而“红于”则是春花所不能比拟的,不仅仅是色彩更鲜艳,而且更能耐寒,经得起风霜考验。

这首小诗不只是即兴咏景,而且进而咏物言志,是诗人内在精神世界的表露,志趣的寄托,因而能给读者启迪和鼓舞。这首诗描绘的是秋之色,展现出一幅动人的山林秋色图。诗里写了山路、人家、白云、红叶,构成一幅和谐统一的画面。这些景物不是并列的处于同等地位,而是有机地联系在一起,有主有从,有的处于画面的中心,有的则处于陪衬地位。简单来说,前三句是宾,第四句是主,前三句是为第四句描绘背景、创造气氛,起铺垫和烘托作用的。

“远上寒山石径斜”,写山,写山路。一条弯弯曲曲的小路蜿蜓伸向山头。“远”字写出了山路的绵长,“斜”字与“上”字呼应,写出了高而缓的山势。 “白云生处有人家”,写云,写人家。诗人的目光顺着这条山路一直向上望去,在白云飘浮的地方,有几处山石砌成的石屋石墙。这里的“人家”照应了上句的“石径”,—这一条山间小路,就是那几户人家上上下下的通道吧?这就把两种景物有机地联系在一起了。有白云缭绕,说明山很高。诗人用横云断岭的手法,让这片片白云遮住读者的视线,却给人留下了想象的余地:在那白云之上,云外有山,定会有另一种景色吧?

对这些景物,诗人只是在作客观的描述。虽然用了一个“寒”字,也只是为了逗出下文的“晚”字和“霜”字,并不表现诗人的感情倾向。它毕竟还只是在为后面的描写蓄势—勾勒枫林所在的环境。

“停车坐爱枫林晚”便不同了,倾向性已经很鲜明,很强烈了。那山路、白云、人家都没有使诗人动心,这枫林晚景却使得他惊喜之情难以抑制。为了要停下来领略这山林风光,竟然顾不得驱车赶路。前两句所写的景物已经很美,但诗人爱的却是枫林。通过前后映衬,已经为描写枫林铺平垫稳,蓄势已足,于是水到渠成,引出了第四句,点明喜爱枫林的原因。 “霜叶红于二月花”,把第三句补足,一片深秋枫林美景具体展现在我们面前了。诗人惊喜地发现在夕晖晚照下,枫叶流丹,层林如染,真是满山云锦,如烁彩霞,它比江南二月的春花还要火红,还要艳丽呢!难能可贵的是,诗人通过这一片红色,看到了秋天像春天一样的生命力使秋天的山林呈现一种热烈的、生机勃勃的景象。

诗人没有象一般封建文人那样,在秋季到来的时候,哀伤叹息,他歌颂的是大自然的秋色美,体现出了豪爽向上的精神,有一种英爽俊拔之气拂拂笔端,表现了诗人的才气,也表现了诗人的见地。这是一首秋色的赞歌。

第四句是全诗的中心,是诗人浓墨重彩、凝聚笔力写出来的。不仅前两句疏淡的景致成了这艳丽秋色的衬托,即使“停车坐爱枫林晚”一句,看似抒情叙事,实际上也起着写景衬托的作用:那停车而望、陶然而醉的诗人,也成了景色的一部分,有了这种景象,才更显出秋色的迷人。而一笔重写之后,戛然便止,又显得情韵悠扬,余味无穷。

易错字

理解这个问题之前,同学们,咱们要先了解一下“生”的意思白云生处有人家”中“生”可理解为在形成白云的地方。“生”在这里表示“生出”、“有”、“存在”,“白云生处”就是有白云的地方,白云缭绕的地方。"白云生处有人家”,描写诗人山行时所看到的远处风光。一个“生”字,形象地表现了白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。

杜牧(公元803-公元约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人。杜牧是唐代杰出的诗人、散文家,是宰相杜佑之孙,杜从郁之子。唐文宗大和二年26岁中进士,授弘文馆校书郎。后赴江西观察使幕,转淮南节度使幕,又入观察使幕,理人国史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称"杜樊川",著有《樊川文集》。杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。杜牧人称"小杜",以别于杜甫,"大杜"。与李商隐并称"小李杜"。

赠刘景文

hé jìn yǐ wú qíng yǔ gài荷 尽 已 无 擎 雨 盖,jú cán yóu yǒu à shuāng zhī菊 残 犹 有 傲 霜 枝。yì nián há jǐng jūn xū jì一 年 好 景 君 须 记,zùn shì chéng huáng jú lǜ shí最 是 橙 黄 橘 绿 时。

苏轼

苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙。汉族,北宋眉州眉山(今属四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家。苏轼是宋代文学最高成就的代表,并在诗、词、散文、书、画等方面取得了很高的成就。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”;其词开豪放一派,与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;其散文著述宏富,豪放自如,与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。苏轼亦善书,为“宋四家”之一;工于画,尤擅墨竹、怪石、枯木等。有《东坡七集》、《东坡易传》、《东坡乐府》等传世。

韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩

荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。一年中最好的光景你一定要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节啊。

刘景文:刘季孙,字景文,工诗,时任两浙兵马都监,驻杭州。苏轼视他为国士,曾上表推荐,并以诗歌唱酬往来。荷尽:荷花枯萎,残败凋谢。擎:举,向上托。雨盖:旧称雨伞,诗中比喻荷叶舒展的样子。菊残:菊花凋谢。犹:仍然。傲霜:不怕霜冻寒冷,坚强不屈。君:原指古代君王,后泛指对男子的敬称,您。须记:一定要记住。最是:一作“正是”。橙黄橘绿时:指橙子发黄、橘子将黄犹绿的时候,指农历秋末冬初。

刘景文:刘季孙(1033~1092),字景文,祥符(今河南开封)人。宋仁宗嘉佑间,以左班殿直监饶州酒务,摄州学事(《石林诗话》卷下)。

宋哲宗元佑中以左藏库副使为两浙兵马都监。因苏轼荐知隰州。仕至文思副使。七年,卒,年六十。博通史传,性好异书古文石刻,仕宦所得禄赐尽於藏书之费。事见《东坡全集》卷六三《乞赙赠刘季孙状》、《东都事略》卷一一○《刘平传》。 刘景文的父亲刘皴是北宋的将军,所以也养成他豪放的个性。因此苏轼称他为"慷慨奇士"。

古人写秋景,大都弥漫着悲秋的气息,可是此诗却一反常态,显出昂扬向上的勃勃生机。而荷花和菊花,历来也是诗人笔下的美丽景物,出水芙蓉,明艳动人,菊花淡淡,更有几许雅致。可是东坡先生此诗写的却是枯荷残菊,下笔完全不同。不过,荷花已然凋零,荷叶已然落尽,在这个秋末冬初的寒风萧瑟的季节,菊花依然傲立风中。秋末冬初虽然凄冷,却也有着橙黄橘绿,硕果累累,成熟丰收的一面。苏轼此诗既是对刘景文的赞许,也是对自己的勉励,希望彼此都能够珍惜大好时光,乐观向上,不懈努力,即便是在环境凄冷时,在被贬不得志时,也不能意志消沉,妄自菲薄。 对于大多数的诗歌,礼节到了这种程度,基本上也就可以放在一边了。可是,对于这首诗歌来说,还远远不够,在这首诗歌中,刘景文并非是一个经历简单的背景人物,在他的身上,可以说一度背负着天大的冤案。而要理解苏轼的这首诗歌,一定要深挖刘景文的生平,才能够确实理解。

这首诗歌写于1090年,宋哲宗在位,苏轼当时担任杭州太守,对于苏轼来说,算是他坎坷人生中一段比较平静的日子。而刘景文呢,当时担任两浙兵马都监,两人彼此欣赏,过从甚密。刘景文很有才华,深有抱负,可是当时已经五十八岁,依然不得重用。苏轼多次赞许刘景文为“无双国士”,对刘景文很是尊敬,并且曾向朝廷大力保举刘景文,并写下此诗勉励之。 如果说,苏轼一生不得重用,原因在于苏轼过于一根筋(也可以说有原则),于是连续遭到朝中新党和旧党的排挤。那么,刘景文为何多年来一直受到朝廷的冷落呢? 这就要详细了解刘景文的身世了。 刘景文自身的履历非常简单,早年做过饶州酒监这样的不入流的小官,后来熬了一辈子,终于当上兵马都监。如果是一个出身寒门的平凡人物,官至兵马都监,也算是不错,可是刘景文却出身名门,其父刘平曾经担任宋仁宗朝太尉。这样来看,刘景文一辈子就过得比较压抑了。

这首诗是诗人写赠给好友刘景文的。诗的前两句写景,抓住“荷尽”、“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象。“已无”与“犹有”形成强烈对比,突出菊花傲霜斗寒的形象。后两句议景,揭示赠诗的目的。说明冬景虽然萧瑟冷落,但也有硕果累累、成熟丰收的一面,而这一点恰恰是其他季节无法相比的。诗人这样写,是用来比喻人到壮年,虽已青春流逝,但也是人生成熟、大有作为的黄金阶段,勉励朋友珍惜这大好时光,乐观向上、努力不懈,切不要意志消沉、妄自菲薄。

苏轼的《赠刘景文》,是在元祐五年 (1090)苏轼在杭州任知州时作的。《苕溪渔隐丛话》说此诗咏初冬景致,“曲尽其妙”。诗虽为赠刘景文而作,所咏却是深秋景物,了无一字涉及刘氏本人的道德文章。这似乎不是题中应有之义,但实际上,作者的高明之处正在于将对刘氏品格和节操的称颂。不着痕迹地糅合在对初冬景物的描写中。因为在作者看来,一年中最美好的风光,莫过于橙黄橘绿的初冬景色。而橘树和松柏一样,是最足以代表人的高尚品格和坚贞的节操。

古人写秋景,大多气象衰飒,渗透悲秋情绪。然此处却一反常情,写出了深秋时节的丰硕景象,显露了勃勃生机,给人以昂扬之感。因此宋人胡仔以之与韩愈《早春呈水部张十八员外》诗中“正是一年春好处,绝胜烟柳满皇都”两句相提并论,说是“二诗意思颇同而词殊,皆曲尽其妙”(《苕溪渔隐丛话》)。

荷与菊是历代诗家的吟咏对象,常给人留下美好的印象,可是为什么此诗一开头却高度概括地描绘了荷败菊残的形象,展示了一幅深秋的画面?这全然是为了强调和突出一年之中的最好景象:橙黄橘绿之时。虽然橙和橘相提并论,但事实上市人正偏重于橘,因为“橘”象征着许多美德,故屈原写《橘颂》而颂之,主要赞其“独立不迁”、“精色内白”、“秉德无私”、“行比伯夷”。此诗的结句正有此意,在表达上融写景、咏物、赞人于一炉,含蓄地赞扬了刘景文的品格和秉性

叶绍翁著有《四朝闻见录》,补正史之不足,被收入《四库全书》。诗集《靖逸小稿》、《靖逸小稿补遗》,其诗语言清新,意境高远,属江湖诗派风格。

叶绍翁,字嗣宗,号靖逸,龙泉(今浙江丽水市龙泉市)人,南宋诗人。祖籍建阳(今福建建瓯)。原姓李,后嗣于龙泉叶氏,祖父李颖士于北宋政和五年(1115)中进士,曾任处州刑曹,后知余姚。 南宋建炎三年(1129),因抗金有功,升为大理寺丞、刑部郎中,后因赵鼎党事被贬。叶绍翁因祖父关系受牵连,家业中衰,少时即给龙泉叶姓为子。宋光宗至宋宁宗期间,曾在朝廷做小官,与真德秀过从甚密。他长期隐居钱塘西湖之滨,又与葛天民互相酬唱。

xiā xiā wú yè sng hán shēng ,萧 萧 梧 叶 送 寒 声,jiāng shàng qiū fēng dòng kè qíng 。江 上 秋 风 动 客 情。Zhī yǒu ér tóng tiā cù zhī , 知 有 儿 童 挑 促 织,yè shēn lí luò yī dēng míng 。夜 深 篱 落 一 灯 明。

①萧萧:风声。②动:打动。③客情:旅客思乡之情。④挑:捉。⑤促织:俗称蟋蟀,在其他地方又名蛐蛐。⑥篱落:篱笆。

萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,使客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。料想是孩子们在捉蟋蟀,因为他看到远处篱笆下的灯火。

《夜书所见》中的“见”是一个古今字,但是在本文中是看见,所见的意思。所以在这里应读“jiàn”。全诗的理解应为:(题目)在孤寂夜里写写所思念的景象。(诗句)萧萧秋风吹动梧叶,送来阵阵寒意,客游在外的诗人不禁思念起自己的家乡。最记挂是自己疼爱的孩子,此时可能还在兴致勃勃地斗蟋蟀,夜深人静了还不愿意睡眠。

本诗交织诗人的凄情暖意、欢怀挂心。表现古诗《夜书所见》唯美性,可从九方面赏析。

1、借景抒情,以景入情。一二两句写自然环境,落木萧萧,寒声阵阵,秋风秋江,传达漂泊不定、凄怆落寞之感;引发后两句书写的思忆之情,思念家中小儿此时可能还在挑灯夜戏,挑逗斗蟀。孤独之时幻想天伦之情,萧索之景催发想念嬉耍之乐。以景入情,情景交融,相互映衬,构思神妙。

2、动静结合,以动衬静。秋叶、秋风、秋声、秋江、秋舟、孤灯、顽童、斗蟀,均是写动景,动得有声有色、有光有影;篱落小屋,幽深夜晚,漆黑无边,这是写静景,静得凄神寒骨,令人惆怅满怀。那落叶片片,萧萧风声,却又引动诗人在幽静的深秋半夜挂念家中亲人思绪。

3、悲欢交织,以欢掩悲。一二句写悲景,秋风扫落叶,长天送寒意;三四句叙欢情,深夜挑促织,异地思欢情。一悲一喜,悲喜交潜,以欢掩悲,更显游子流浪天涯的孤寂无奈、强烈思亲之情。

4、虚实相益,以实映虚。全诗四句中一、二句写所见实景:叶落声寒,水动风凉;三、四句写引发想象:黑夜明灯,童观蟋斗。所见所闻,或明或暗,虚实相映。满耳秋声,满目秋夜,满怀乡情。实中有虚,寓虚于实,言寥寥而意无尽!

5、心驰神往,远近互动。诗人因身受寂夜孤单之苦,而产生眷恋远方亲人之心。虽身在千里之距,嬉戏场景犹在眼前。近处寒叶声声扰,天伦乐事曼曼来。那物那景,直教人无限唏嘘。

6、冷暖两分,“寒”“挑”传神。“寒”字一语双关,既有秋风袭来寒凉逼人之感,更有落泊天涯心神凄清之意。“挑”字于细节逼真见妙趣。写出儿童的专注嬉戏、轻挑细拨、忽屏息观斗、忽乍喜兴呼的斗蟋蟀场面,全在一“挑”。“挑”出了性格,“挑”出了神韵,“挑”出了思忆亲人温暖之情!7、“动”“知”连气,一气呵成。诗歌以落叶“送”寒, 寒声“动”情,情牵亲人,思亲慰寂,一气连成。“动”为诗“骨”,“知(思)”为诗“心”,做好了前后承接,使全诗起落得体、张驰有度。

8、暗用典故,明了心意。“江上秋风动客情”暗用张翰辞官典故。据传晋人张翰官居洛阳,见秋风起而思念故乡,于是辞官回乡,了却心愿。“秋上心头使人愁”,更能够传达诗人当时客居在外,乡愁满怀的心境。

9、巧用修辞,情意绵长。“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情”。这一“送”一“动”,寓情于物,赋予梧叶、秋风以人的情态思绪。这些物态声情的诗文,怎不把读者带进这风送寒凉、情动秋江的意境之中,令人痴迷难返,惆怅满怀。“萧萧梧叶送寒声”妙用通感,以萧萧之声催动凄凉心境,用听觉形象沟通触觉感受,意味绵长。

远上寒山石径斜,白云深处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。一年好景君须记,正是橙黄橘绿时

萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

同学们,课后要复习本课内容哦复习才能够掌握哦

作业1、背诵并默写诗三首2、了解并记住杜牧、苏轼和叶绍翁有关的国语知识

小学语文人教部编版三年级上册夜书所见课文配套课件ppt: 这是一份小学语文人教部编版三年级上册夜书所见课文配套课件ppt,共15页。PPT课件主要包含了巧用文法等内容,欢迎下载使用。

小学语文人教部编版三年级上册夜书所见授课课件ppt: 这是一份小学语文人教部编版三年级上册夜书所见授课课件ppt,共14页。PPT课件主要包含了夜书所见,萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情,归纳小结,思念家乡,课文图示,主题感悟,学法小结,疑难探究等内容,欢迎下载使用。

小学语文夜书所见公开课课件ppt: 这是一份小学语文夜书所见公开课课件ppt,共23页。PPT课件主要包含了写作背景,我会组词,挑拨单挑,萧萧萧条,绍兴介绍,促膝长谈,篱笆篱下,再读诗词注意停顿,萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情等内容,欢迎下载使用。