初中第十四章 三角形综合与测试复习练习题

展开

这是一份初中第十四章 三角形综合与测试复习练习题,共34页。试卷主要包含了下列说法错误的是等内容,欢迎下载使用。

沪教版七年级数学第二学期第十四章三角形专项训练

考试时间:90分钟;命题人:数学教研组

考生注意:

1、本卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分,考试时间90分钟

2、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上

3、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。

第I卷(选择题 30分)

一、单选题(10小题,每小题3分,共计30分)

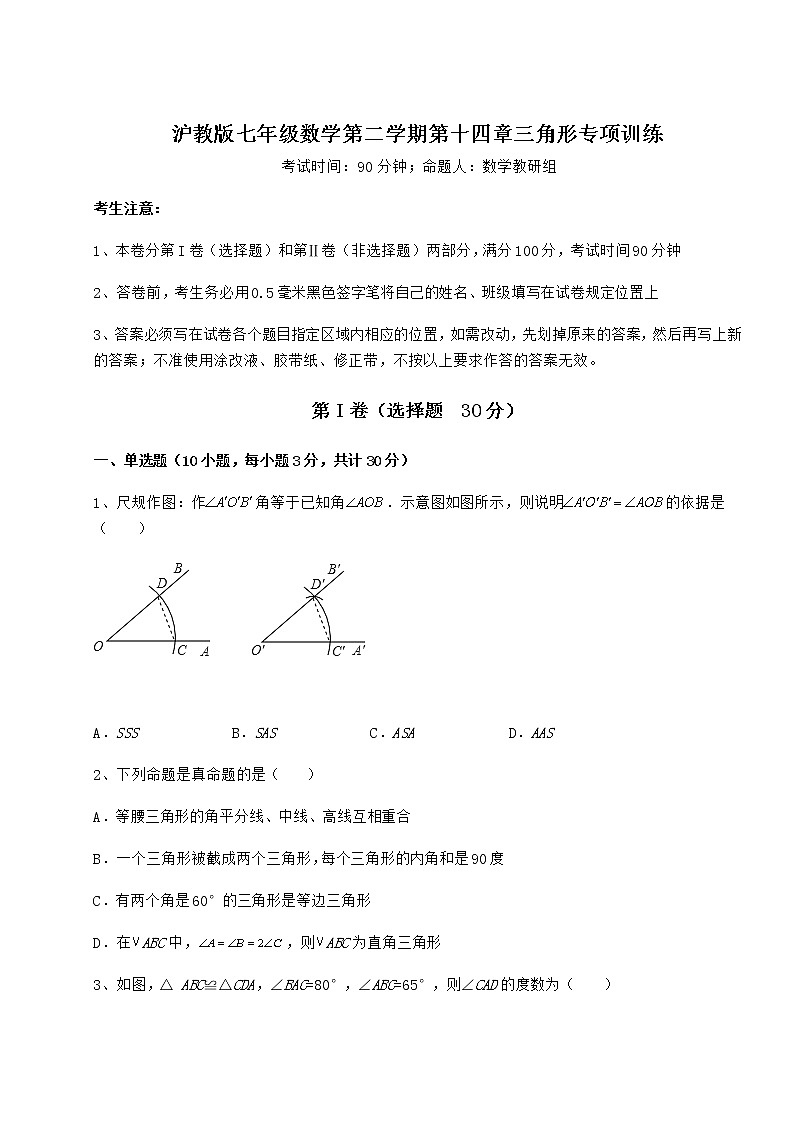

1、尺规作图:作角等于已知角.示意图如图所示,则说明的依据是( )

A.SSS B.SAS C.ASA D.AAS

2、下列命题是真命题的是( )

A.等腰三角形的角平分线、中线、高线互相重合

B.一个三角形被截成两个三角形,每个三角形的内角和是90度

C.有两个角是60°的三角形是等边三角形

D.在ABC中,,则ABC为直角三角形

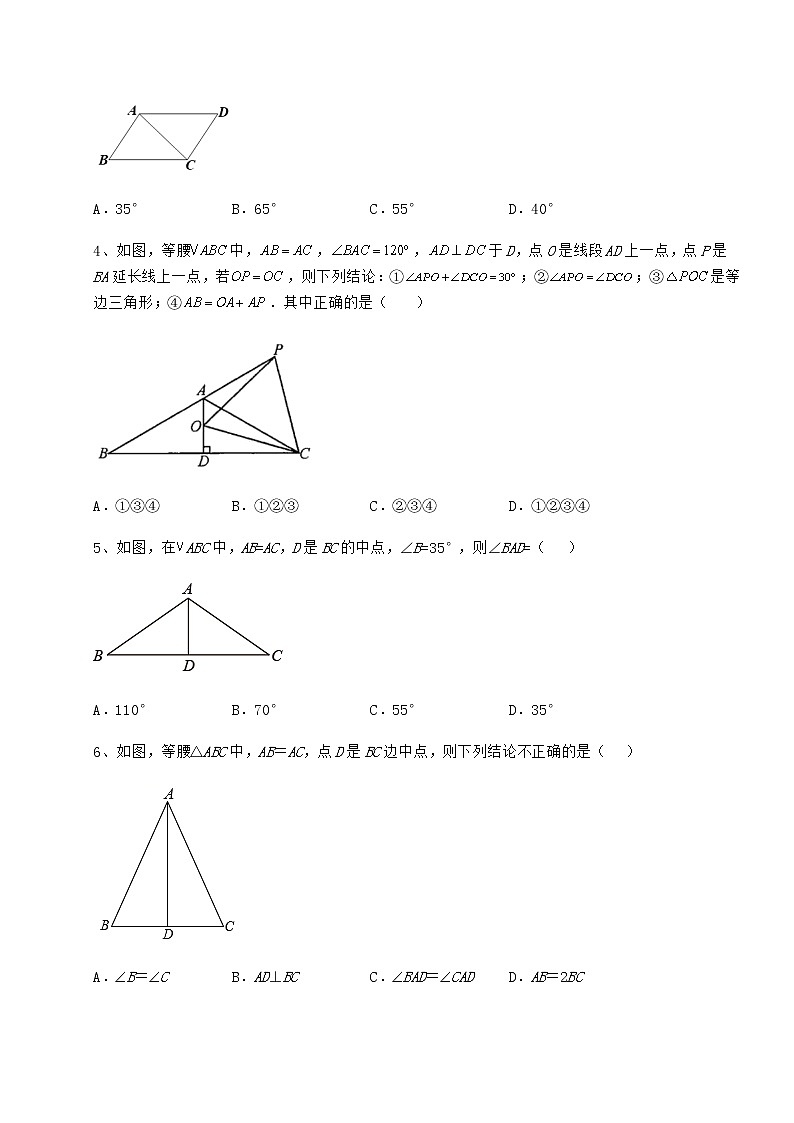

3、如图,△ ABC≌△CDA,∠BAC=80°,∠ABC=65°,则∠CAD的度数为( )

A.35° B.65° C.55° D.40°

4、如图,等腰中,,,于D,点O是线段AD上一点,点P是BA延长线上一点,若,则下列结论:①;②;③是等边三角形;④.其中正确的是( )

A.①③④ B.①②③ C.②③④ D.①②③④

5、如图,在ABC中,AB=AC,D是BC的中点,∠B=35°,则∠BAD=( )

A.110° B.70° C.55° D.35°

6、如图,等腰△ABC中,AB=AC,点D是BC边中点,则下列结论不正确的是( )

A.ÐB=ÐC B.AD⊥BC C.ÐBAD=ÐCAD D.AB=2BC

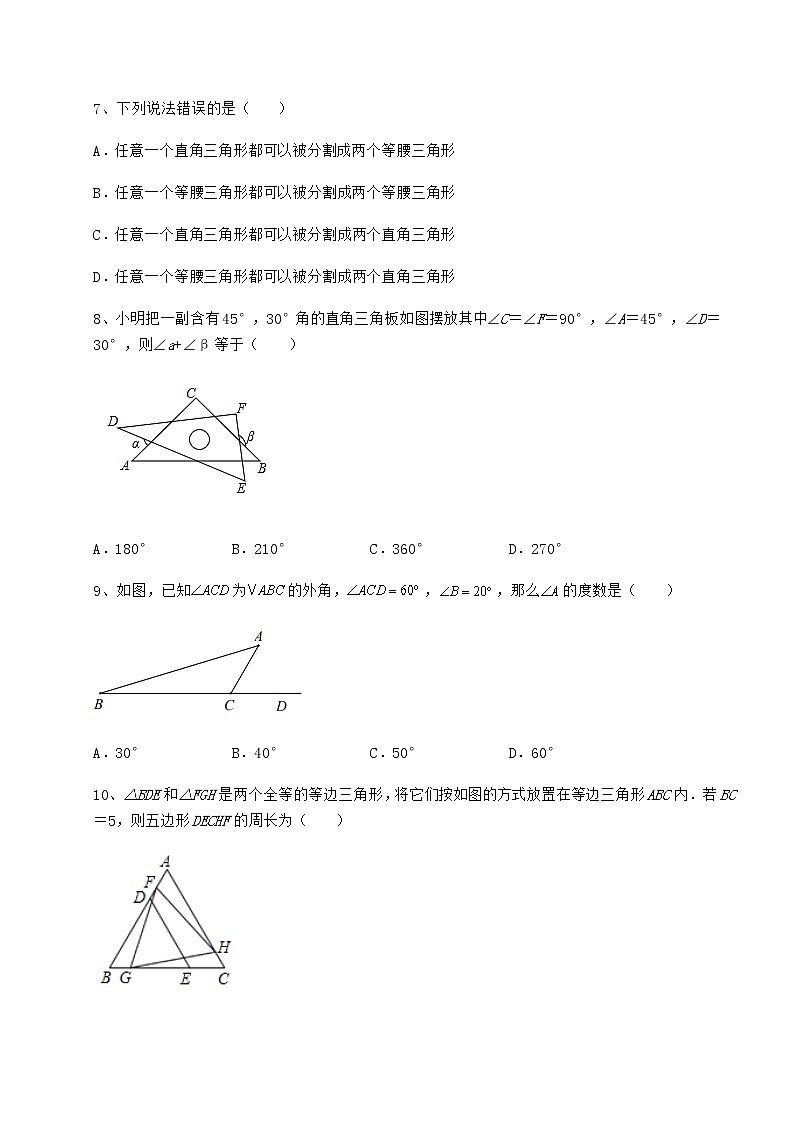

7、下列说法错误的是( )

A.任意一个直角三角形都可以被分割成两个等腰三角形

B.任意一个等腰三角形都可以被分割成两个等腰三角形

C.任意一个直角三角形都可以被分割成两个直角三角形

D.任意一个等腰三角形都可以被分割成两个直角三角形

8、小明把一副含有45°,30°角的直角三角板如图摆放其中∠C=∠F=90°,∠A=45°,∠D=30°,则∠a+∠β等于( )

A.180° B.210° C.360° D.270°

9、如图,已知为的外角,,,那么的度数是( )

A.30° B.40° C.50° D.60°

10、△BDE和△FGH是两个全等的等边三角形,将它们按如图的方式放置在等边三角形ABC内.若BC=5,则五边形DECHF的周长为( )

A.8 B.10 C.11 D.12

第Ⅱ卷(非选择题 70分)

二、填空题(5小题,每小题4分,共计20分)

1、若,则以、为边长的等腰三角形的周长为________.

2、如图,在正方形网格中,∠BAC______∠DAE.(填“>”、“=”或“<”)

3、如图,在△中,已知点分别为的中点,若△的面积为,则阴影部分的面积为 _________

4、在中,若,则_______.

5、如图,四边形中,,连接,平分,E是直线上一点,,,则的长为________.

三、解答题(10小题,每小题5分,共计50分)

1、△ABC中,AB=AC,BD平分∠ABC交AC于点D,从点A作AE∥BC交BD的延长线于点E.

(1)若∠BAC=40°,求∠E的度数;

(2)点F是BE上一点,且FE=BD.取DF的中点H,请问AH⊥BE吗?试说明理由.

2、如图,AD为△ABC的角平分线.

(1)如图1,若BE⊥AD于点E,交AC于点F,AB=4,AC=7.则CF= ;

(2)如图2,CG⊥AD于点G,连接BG,若△ABG的面积是6,求△ABC的面积;

(3)如图3,若∠B=2∠C,AB=m,AC=n,则CD的长为 .(用含m,n的式子表示)

3、如图,Rt△ACB中,∠ACB=90°,AC=BC,E点为射线CB上一动点,连结AE,作AF⊥AE且AF=AE.

(1)如图1,过F点作FD⊥AC交AC于D点,求证:FD=BC;

(2)如图2,连结BF交AC于G点,若AG=3,CG=1,求证:E点为BC中点.

(3)当E点在射线CB上,连结BF与直线AC交子G点,若BC=4,BE=3,则 .(直接写出结果)

4、如图,AB=AD,AC=AE,BC=DE,点E在BC上.

(1)求证:∠EAC=∠BAD;

(2)若∠EAC=42°,求∠DEB的度数.

5、阅读填空,将三角尺(△MPN,∠MPN=90°)放置在△ABC上(点P在△ABC内),如图①所示,三角尺的两边PM、PN恰好经过点B和点C,我们来研究∠ABP与∠ACP是否存在某种数量关系.

(1)特例探索:

若∠A=50°,则∠PBC+∠PCB= 度,∠ABP+∠ACP= 度.

(2)类比探索:

∠ABP、∠ACP、∠A的关系是 .

(3)变式探索:

如图②所示,改变三角尺的位置,使点P在△ABC外,三角尺的两边PM、PN仍恰好经过点B和点C,则∠ABP、∠ACP、∠A的关系是 .

6、如图,E为AB上一点,BD∥AC,AB=BD,AC=BE.求证:BC=DE.

7、如图,将一副直角三角板的直角顶点C叠放在一起.

(1)如图(1),若∠DCE=33°,则∠BCD= ,∠ACB= .

(2)如图(1),猜想∠ACB与∠DCE的大小有何特殊关系?并说明理由.

(3)如图(2),若是两个同样的直角三角板60°锐角的顶点A重合在一起,则∠DAB与∠CAE的数量关系为 .

8、如图,已知△ABC≌△DEB,点E在AB上,AC与BD交于点F,AB=6,BC=3,∠C=55°,∠D=25°.

(1)求AE的长度;

(2)求∠AED的度数.

9、针对于等腰三角形三线合一的这条性质,老师带领同学们做了进一步的猜想和证明,提问:如果一个三角形中,一个角的平分线和它所对的边的中线重合,那么这个三角形是等腰三角形.

已知:在△ABC中,AD 平分∠CAB,交BC 边于点 D,且CD=BD,

求证:AB=AC.

以下是甲、乙两位同学的作法.

甲:根据角平分线和中线的性质分别能得出一组角等和一组边等,再加一组公共边,可证△ACD≌△ABD,所以这个三角形为等腰三角形;

乙:延长AD到E,使DE=AD,连接BE,可证△ACD≌△EBD,依据已知条件可推出AB=AC,所以这个三角形为等腰三角形

(1)对于甲、乙两人的作法,下列判断正确的是( );

A.两人都正确 B.甲正确,乙错误 C.甲错误,乙正确

(2)选择一种你认为正确的作法,并证明.

10、已知:如图,在△ABC中,AB=3,AC=5.

(1)直接写出BC的取值范围是 .

(2)若点D是BC边上的一点,∠BAC=85°,∠ADC=140°,∠BAD=∠B,求∠C.

-参考答案-

一、单选题

1、A

【分析】

利用基本作图得到OD=OC=OD′=OC′,CD=C′D′,则根据全等三角形的判定方法可根据“SSS”可判断△OCD≌△O′C′D′,然后根据全等三角形的性质得到∠A′OB′=∠AOB.

【详解】

解:由作法可得OD=OC=OD′=OC′,CD=C′D′,

所以根据“SSS”可判断△OCD≌△O′C′D′,

所以∠A′OB′=∠AOB.

故选:A.

【点睛】

本题考查了作图﹣基本作图和全等三角形的判定与性质,解题关键是熟练掌握基本作图和全等三角形的判定定理.

2、C

【分析】

分别根据等腰三角形的性质、三角形的内角和定理、等边三角形的判定,直角三角形的判定即可判断.

【详解】

A.等腰三角形中顶角角平分线、底边上的中线和底边上的高线互相重合,即三线合一,故此选项错误;

B.三角形的内角和为180°,故此选项错误;

C.有两个角是60°,则第三个角为,所以三角形是等边三角形,故此选项正确;

D.设,则,故,解得,所以,,此三角形不是直角三角形,故此选项错误.

故选:C.

【点睛】

本题考查等腰三角形的性质,直角三角形的定义以及三角形内角和,掌握相关概念是解题的关键.

3、A

【分析】

先根据三角形内角和定理求出∠ACB=35°,再根据全等三角形性质即可求出∠CAD=35°.

【详解】

解:∵∠BAC=80°,∠ABC=65°,

∴∠ACB=180°-∠BAC-∠ABC=35°,

∵△ABC≌△CDA,

∴∠CAD=∠ACB=35°.

故选:A

【点睛】

本题考查了三角形的内角和定理,全等三角形的性质,熟知两个定理是解题关键.

4、A

【分析】

①利用等边对等角得:∠APO=∠ABO,∠DCO=∠DBO,则∠APO+∠DCO=∠ABO+∠DBO=∠ABD,据此即可求解;②因为点O是线段AD上一点,所以BO不一定是∠ABD的角平分线,可作判断;③证明∠POC=60°且OP=OC,即可证得△OPC是等边三角形;④证明△OPA≌△CPE,则AO=CE,得AC=AE+CE=AO+AP.

【详解】

解:①如图1,连接OB,

∵AB=AC,AD⊥BC,

∴BD=CD,∠BAD=∠BAC=×120°=60°,

∴OB=OC,∠ABC=90°﹣∠BAD=30°

∵OP=OC,

∴OB=OC=OP,

∴∠APO=∠ABO,∠DCO=∠DBO,

∴∠APO+∠DCO=∠ABO+∠DBO=∠ABD=30°,故①正确;

②由①知:∠APO=∠ABO,∠DCO=∠DBO,

∵点O是线段AD上一点,

∴∠ABO与∠DBO不一定相等,

则∠APO与∠DCO不一定相等,故②不正确;

③∵∠APC+∠DCP+∠PBC=180°,

∴∠APC+∠DCP=150°,

∵∠APO+∠DCO=30°,

∴∠OPC+∠OCP=120°,

∴∠POC=180°﹣(∠OPC+∠OCP)=60°,

∵OP=OC,

∴△OPC是等边三角形,故③正确;

④如图2,在AC上截取AE=PA,

∵∠PAE=180°﹣∠BAC=60°,

∴△APE是等边三角形,

∴∠PEA=∠APE=60°,PE=PA,

∴∠APO+∠OPE=60°,

∵∠OPE+∠CPE=∠CPO=60°,

∴∠APO=∠CPE,

∵OP=CP,

在△OPA和△CPE中,

,

∴△OPA≌△CPE(SAS),

∴AO=CE,

∴AC=AE+CE=AO+AP,

∴AB=AO+AP,故④正确;

正确的结论有:①③④,

故选:A.

【点睛】

本题主要考查了全等三角形的判定与性质、等腰三角形的判定与性质、等边三角形的判定与性质等知识,正确作出辅助线是解决问题的关键.

5、C

【分析】

根据等腰三角形三线合一的性质可得AD⊥BC,然后利用直角三角形两锐角互余的性质解答.

【详解】

解:∵AB=AC,D是BC的中点,

∴AD⊥BC,

∵∠B=35°,

∴∠BAD=90°−35°=55°.

故选:C.

【点睛】

本题主要考查了等腰三角形三线合一的性质,直角三角形两锐角互余的性质,是基础题,熟记性质是解题的关键.

6、D

【分析】

根据等腰三角形的等边对等角的性质及三线合一的性质判断.

【详解】

解:∵AB=AC,点D是BC边中点,

∴ÐB=ÐC,AD⊥BC,ÐBAD=ÐCAD,

故选:D.

【点睛】

此题考查了等腰三角形的性质:等边对等角,三线合一,熟记等腰三角形的性质是解题的关键.

7、B

【分析】

根据等腰三角形和直角三角形的性质判断各选项即可得出答案.

【详解】

解:、任意一个直角三角形一定能分成两个等腰三角形,本选项正确,不符合题意;

、任意一个等腰三角形不一定能分成两个等腰三角形,本选项错误,符合题意;

、任意一个直角三角形都可以被分割成两个直角三角形,本选项正确,不符合题意;

、任意一个等腰三角形都可以被分割成两个直角三角形,本选项正确,不符合题意;

故选:B.

【点睛】

本题考查了等腰三角形和直角三角形的知识,解题的关键是能判断等腰三角形及直角三角形,可动手操作进行判断.

8、B

【分析】

已知,得到,根据外角性质,得到,,再将两式相加,等量代换,即可得解;

【详解】

解:如图所示,

∵,

∴,

∵,,

∴,

∵,,

∴,

∵,,

∴;

故选D.

【点睛】

本题主要考查了三角形外角定理的应用,准确分析计算是解题的关键.

9、B

【分析】

根据三角形的外角性质解答即可.

【详解】

解:∵∠ACD=60°,∠B=20°,

∴∠A=∠ACD−∠B=60°−20°=40°,

故选:B.

【点睛】

此题考查三角形的外角性质,关键是根据三角形外角性质解答.

10、B

【分析】

证明△AFH≌△CHG(AAS),得出AF=CH.由题意可知BE=FH,则得出五边形DECHF的周长=AB+BC,则可得出答案.

【详解】

解:∵△GFH为等边三角形,

∴FH=GH,∠FHG=60°,

∴∠AHF+∠GHC=120°,

∵△ABC为等边三角形,

∴AB=BC=AC=5,∠ACB=∠A=60°,

∵∠AHF=180°-∠FHG-∠GHC =120°-∠GHC,

∠HGC=180°-∠C-∠GHC =120°-∠GHC,

∴∠AHF=∠HGC,

在△AFH和△CHG中

,

∴△AFH≌△CHG(AAS),

∴AF=CH.

∵△BDE和△FGH是两个全等的等边三角形,

∴BE=FH,

∴五边形DECHF的周长=DE+CE+CH+FH+DF=BD+CE+AF+BE+DF,

=(BD+DF+AF)+(CE+BE),

=AB+BC=10.

故选:B.

【点睛】

本题考查了全等三角形的判定与性质,等边三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定方法是解题的关键.

二、填空题

1、17

【分析】

先根据非负数的性质列式求出a、b的值,再分情况讨论求解即可.

【详解】

解:∵,

∴,,

解得:,,

①若是腰长,则底边为7,三角形的三边分别为3、3、7,

∵,

∴3、3、7不能组成三角形;

②若是腰长,则底边为3,三角形的三边分别为7、7、3,能组成三角形,

周长为:,

∴以、为边长的等腰三角形的周长为17,

故答案为:17.

【点睛】

本题考查了等腰三角形的性质,绝对值和平方的非负性,以及三角形的三边关系,难点在于要分类讨论求解.

2、

【分析】

找到点,连接(见解析),根据等腰直角三角形的性质、网格特点即可得.

【详解】

解;如图,找到点,连接,

则是等腰直角三角形,

,

又是等腰直角三角形,

,

故答案为:.

【点睛】

本题考查了等腰直角三角形、角的大小比较,正确找出点是解题关键.

3、1

【分析】

根据三角形的中线把三角形分成两个面积相等的三角形解答.

【详解】

解:∵点E是AD的中点,

∴S△ABE=S△ABD,S△ACE=S△ADC,

∴S△ABE+S△ACE=S△ABC=×4=2cm2,

∴S△BCE=S△ABC=×4=2cm2,

∵点F是CE的中点,

∴S△BEF=S△BCE=×2=1cm2.

故答案为:1.

【点睛】

本题考查了三角形的面积,主要利用了三角形的中线把三角形分成两个面积相等的三角形,原理为等底等高的三角形的面积相等.

4、65°65度

【分析】

由三角形的内角和定理,得到,即可得到答案;

【详解】

解:在中,,

∵,

∴,

∴;

故答案为:65°.

【点睛】

本题考查了三角形的内角和定理,解题的关键是掌握三角形的内角和等于360°.

5、6或10

【分析】

先利用平行线的性质和等角对等边的性质得到AB=AD,再根据点E在D的左边和右边分别求解即可;

【详解】

∵平分,

∴,

∵,

∴,

∴,

∴是等腰三角形,

∴,

当点E在线段AD上时,

∵,,

∴,

当点E在线段AD延长线上时,

∵,,

∴;

故答案是:6或10.

【点睛】

本题主要考查了平行线的性质,角平分线的定义,等角对等边,先证出AB=AD是解题的关键.

三、解答题

1、(1)∠E=35°;(2)AH⊥BE.理由见解析.

【分析】

(1)根据等腰三角形两底角相等,已知顶角,可以求出底角,再根据角平分线的定义求出∠CBD的度数,最后根据两直线平行,内错角相等求出;

(2)由“SAS”可证△ABD≌△AEF,可得AD=AF,由等腰三角形的性质可求解.

【详解】

解:(1)∵AB=AC,

∴∠ABC=∠ACB,

∵∠BAC=40°,

∴∠ABC=(180°-∠BAC)=70°,

∵BD平分∠ABC,

∴∠CBD=∠ABC=35°,

∵AE∥BC,

∴∠E=∠CBD=35°;

(2)∵BD平分∠ABC,∠E=∠CBD,

∴∠CBD=∠ABD=∠E,

∴AB=AE,

在△ABD和△AEF中,

,

∴△ABD≌△AEF(SAS),

∴AD=AF,

∵点H是DF的中点,

∴AH⊥BE.

【点睛】

本题考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,证明三角形全等是解题的关键.

2、

(1)3

(2)12

(3)

【分析】

(1)利用ASA证明△AEF≌△ABE,得AE=AB=4,得出答案;

(2)延长CG、AB交于点H,设S△BGC=S△HGB=a,用两种方法表示△ACH的面积即可;

(3)在AC上取AN=AB,可得CD=DN=n-m,根据△ABD和△ACD的高相等,面积比等于底之比可求出CD的长.

(1)

∵AD是△ABC的平分线,

∴∠BAD=∠CAD,

∵BE⊥AD,

∴∠BEA=∠FEA,

在△AEF和△AEB中,

,

∴△AEF≌△AEB(ASA),

∴AF=AB=4,

∵AC=7

∴CF=AC-AF=7-4=3,

故答案为:3;

(2)

延长CG、AB交于点H,如图,

由(1)知AC=AH,点G为CH的中点,

设S△BGC=S△HGB=a,

根据△ACH的面积可得:

S△ABC+2a=2(6+a),

∴S△ABC=12;

(3)

在AC上取AN=AB,如图,

∵AD是△ABC的平分线,

∴∠NAD=∠BAD,

在△ADN与△ADB中,

,

∴△ADN≌△ADB(SAS),

∴∠AND=∠B,DN=BD,

∵∠B=2∠C,

∴∠AND=2∠C,

∴∠C=∠CDN,

∴CN=DN=AC-AB=n-m,

∴BD=DN=n-m,

根据△ABD和△ACD的高相等,面积比等于底之比可得:

,

∴,

∴,

故答案为:.

【点睛】

本题主要考查了全等三角形的判定与性质,角平分线的定义,三角形的面积等知识,利用角的轴对称性构造全等三角形是解题的关键.

3、(1)证明见解析;(2)证明见解析;(3)或

【分析】

(1)证明△AFD≌△EAC,根据全等三角形的性质得到DF=AC,等量代换证明结论;

(2)作FD⊥AC于D,证明△FDG≌△BCG,得到DG=CG,求出CE,CB的长,得到答案;

(3)过F作FD⊥AG的延长线交于点D,根据全等三角形的性质得到CG=GD,AD=CE=7,代入计算即可.

【详解】

(1)证明:∵FD⊥AC,

∴∠FDA=90°,

∴∠DFA+∠DAF=90°,

同理,∠CAE+∠DAF=90°,

∴∠DFA=∠CAE,

在△AFD和△EAC中,

,

∴△AFD≌△EAC(AAS),

∴DF=AC,

∵AC=BC,

∴FD=BC;

(2)作FD⊥AC于D,

由(1)得,FD=AC=BC,AD=CE,

在△FDG和△BCG中,

,

∴△FDG≌△BCG(AAS),

∴DG=CG=1,

∴AD=2,

∴CE=2,

∵BC=AC=AG+CG=4,

∴E点为BC中点;

(3)当点E在CB的延长线上时,过F作FD⊥AG的延长线交于点D,

BC=AC=4,CE=CB+BE=7,

由(1)(2)知:△ADF≌△ECA,△GDF≌△GCB,

∴CG=GD,AD=CE=7,

∴CG=DG=1.5,

∴AG=CG+AC=5.5,

∴,

同理,当点E在线段BC上时,AG= AC -CG+=2.5,

∴,

故答案为:或.

【点睛】

本题考查的是全等三角形的判定和性质,掌握全等三角形的判定定理和性质定理是解题的关键.

4、(1)见解析;(2)42°

【分析】

(1)利用边边边证得△ABC≌△ADE,可得∠BAC=∠DAE,即可求证;

(2)根据等腰三角形的性质,可得∠AEC=∠C=69°,再由△ABC≌△ADE,可得∠AED=∠C=69°, 即可求解.

【详解】

(1)证明:∵AB=AD,AC=AE,BC=DE,

∴△ABC≌△ADE.

∴∠BAC=∠DAE.

∴∠BAC-∠BAE=∠DAE-∠BAE.

即∠EAC=∠BAD;

(2)解:∵AC=AE,∠EAC=42°,

∴∠AEC=∠C= ×(180°-∠EAC)= ×(180°-42°)=69°.

∵△ABC≌△ADE,

∴∠AED=∠C=69°,

∴∠DEB=180°-∠AED-∠C=180°-69°-69°=42°.

【点睛】

本题主要考查了全等三角形的判定和性质,等腰三角形的性质,熟练掌握全等三角形的判定和性质定理,等腰三角形的性质定理是解题的关键.

5、(1)90,40 ;(2)∠ABP+∠ACP+∠A=90°;(3)∠A+∠ACP-∠ABP=90°.

【分析】

(1)由三角形内角和为180°计算和中的角的关系即可.

(2)由(1)所得即可得出∠ABP、∠ACP、∠A的关系为∠ABP+∠ACP+∠A=90°.

(3)由三角形外角的性质即可推出∠A+∠ACP-∠ABP=90°.

【详解】

(1)在中

∵∠MPN=90°

∴∠PBC+∠PCB=180°-∠MPN=180°-90°=90°

在中

∵∠A+∠ABC+∠ACB=180°

又∵∠ABC=∠PBC+∠ABP,∠ACB=∠ACP+∠BCP

∴∠A+∠PBC+∠ABP +∠ACP+∠BCP =180°

∵∠PBC+∠PCB=90°,∠A=50°

∴∠ABP +∠ACP=180°-90°-50°=40°

(2)由(1)问可知∠A+∠PBC+∠ABP +∠ACP+∠BCP =180°

又∵∠PBC+∠PCB=90°

∴∠A+∠ABP +∠ACP=180°-(∠PBC+∠PCB)=180°-90°=90°

(3)如图所示,设PN与AB交于点H

∵∠A+∠ACP=∠AHP

又∵∠ABP+∠MPN =∠AHP

∴∠A+∠ACP=∠ABP+∠MPN

又∵∠MPN =90°

∴∠A+∠ACP =90°+∠ABP

∴∠A+∠ACP-∠ABP=90°.

【点睛】

本题考查了三角形的性质以及三角尺的角度计算问题,三角板的角度分别为90°,45°,45°;90°,60°,30°两种直角三角尺,三角形内角和是180°,三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和.

6、见解析

【分析】

根据平行线的性质可得,利用全等三角形的判定定理即可证明.

【详解】

证明:∵,

∴.

在和中,

,

∴,

∴.

【点睛】

题目主要考查全等三角形的判定定理和平行线的性质,熟练掌握全等三角形的判定定理是解题关键.

7、(1)57°,147°;(2)∠ACB=180°-∠DCE,理由见解析;(3)∠DAB+∠CAE=120°

【分析】

(1)根据角的和差定义计算即可.

(2)利用角的和差定义计算即可.

(3)利用特殊三角板的性质,角的和差定义即可解决问题.

【详解】

解:(1)由题意,

;

;

故答案为:57°,147°.

(2)∠ACB=180°-∠DCE,

理由如下:

∵ ∠ACE=90°-∠DCE,∠BCD=90°-∠DCE,

∴ ∠ACB=∠ACE+∠DCE+∠BCD

=90°-∠DCE+∠DCE+90°-∠DCE

=180°-∠DCE.

(3)结论:∠DAB+∠CAE=120°.

理由如下:

∵∠DAB+∠CAE=∠DAE+∠CAE+∠BAC+∠CAE=∠DAC+∠EAB,

又∵∠DAC=∠EAB=60°,

∴∠DAB+∠CAE=60°+60°=120°.

故答案为:∠DAB+∠CAE=120°.

【点睛】

本题考查三角形的内角和定理,角的和差定义等知识,解题的关键是灵活运用所学知识解决问题,属于中考常考题型.

8、(1);(2).

【分析】

(1)先根据全等三角形的性质可得,再根据线段的和差即可得;

(2)先根据全等三角形的性质可得,再根据三角形的外角性质即可得.

【详解】

解:(1)∵,

∴,

∵,

∴;

(2)∵,

∴,

∵,

∴.

【点睛】

本题考查全等三角形的性质等知识点,熟练掌握全等三角形的对应角和对应边相等是解题关键.

9、(1)C ;(2)见解析

【分析】

(1)甲同学证明的两个三角形全等,没有边边角的判定,故错误,而乙的证明则正确,因此可作出判断;

(2)按照乙的分析方法进行即可.

【详解】

(1)甲同学证明的两个三角形全等,边边角不能判定两个三角形全等,故错误,而乙的证明则正确,

故选C;

(2)依据题意,延长AD至E,使DE=AD,连接BE,如图.

∵D为BC中点.

∴.

在△CAD和△BED中

∴△CAD≌△BED(SAS).

∴,

∵AD平分∠BAC,

∴

∴

∴

∴AB=AC

∴△ABC为等腰三角形

【点睛】

本题考查了全等三角形的判定与性质,等腰三角形的判定,关键是构造辅助线得到全等三角形.

10、(1)2<BC<8;(2)25°

【分析】

(1)根据三角形三边关系解答即可;

(2)根据三角形外角性质和三角形内角和解答即可.

【详解】

解:(1)∵AC-AB<BC<AC+AB,AB=3,AC=5.

∴2<BC<8,

故答案为:2<BC<8

(2)∵∠ADC是△ABD的外角

∴∠ADC=∠B+∠BAD=140

∵∠B=∠BAD

∴∠B=

∵∠B+∠BAC+∠C=180

∴∠C=180﹣∠B﹣∠BAC

即∠C=180﹣70﹣85=25

【点睛】

本题考查了三角形第三边的取值范围,三角形内角和定理和三角形外角的性质,能根据三角形的外角的性质求出∠B的度数是解此题的关键.

相关试卷

这是一份数学七年级下册第十四章 三角形综合与测试同步练习题,共31页。试卷主要包含了如图,点A,下列命题是真命题的是,如图,点D,若一个三角形的三个外角之比为3等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中数学第十四章 三角形综合与测试巩固练习,共33页。试卷主要包含了若一个三角形的三个外角之比为3等内容,欢迎下载使用。

这是一份沪教版 (五四制)第十四章 三角形综合与测试课时训练,共35页。试卷主要包含了三角形的外角和是,有下列说法等内容,欢迎下载使用。