人教部编语文2上 第4单元 8《古诗二首》 PPT课件+教案

展开8.古诗二首

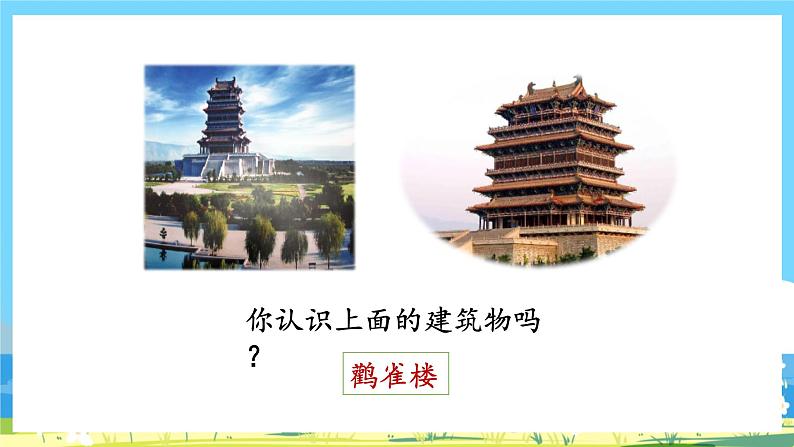

登鹳雀楼

老师:老师给大家带来了一座楼(出示),它叫鹳雀楼。谁来叫叫它的名字?

数名学生读“鹳雀楼”

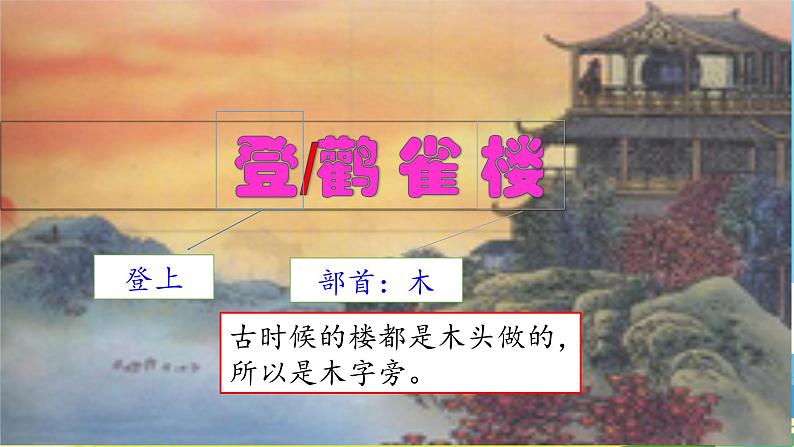

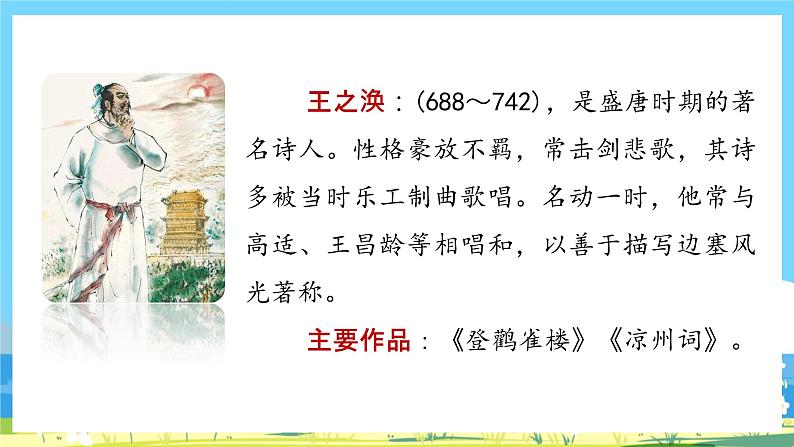

老师:因为有一种叫鹳雀的鸟经常栖息在上面,所以叫它鹳雀楼。故址在我国的山西省,直到北宋时还在,后来被黄河水冲没了。鹳雀楼本来不出名,就因为一个人写了一首诗而名扬四海。这个人叫王之涣。他是唐代的大诗人。一天,诗人王之涣登上了鹳雀楼,眺望落山的太阳,奔腾的黄河,想得很多,就在楼上写了《登鹳雀楼》这首诗。因为这首诗,鹳雀楼成为我国古文化的象征。今天我们来学习《登鹳雀楼》(板书课题)。

老师:谁来读读课题?

数名学生读课题

老师:谁来读读古诗呢?

指名学生读。

老师:老师将本课生字单独列了出来,各自读一读。

生各自读一读生字,注意读准字音。

老师:在这些生字中,哪些字的读音要注意呢?

学生:“更”要读准后鼻音。

学生:“木”不能都城“末”

老师:大家说的真好!一起读一读。

生齐读。

老师:现在老师去掉拼音,你们还认识吗?

指名学生读,开火车读。

老师:大家都有已经掌握了生字,我们再来读读古诗。

生读古诗。

老师:在每一首诗中都藏着画面,你们能读出来是什么样的画面吗?

请同学们边读诗句,边看图,看看在图上可以找到诗句中的哪些事物?

学生:在图上可以找到白日。

学生:可以找到黄河。

学生:可以找到山。

学生:还可以找到大海。

老师:大海离鹳雀楼比较远,我们只能看到黄河朝着大海的方向流去,并不能看到大海。

老师:请大家说说“白日依山尽”是指什么靠着什么?

学生:太阳靠着群山。

老师:说的真好。请大家说说,读了“白日依山尽,黄河入海流”你仿佛看到了什么景象?

学生:我仿佛看到太阳靠着山落下去了,黄河的水正流向大海。

学生:我仿佛看到夕阳靠着连绵起伏的群山渐渐落下去,看不见了,黄河的水正滚滚地流向大海。

老师:诗人短短的两句话就让我们看到了这么美的画面,可是有的小朋友说,我还想看到更远的地方呢!怎么办?

学生:再登上一层楼。

学生:要想看到更远的地方,就要再往高处爬。

老师:诗人和你们想的一样,他说:欲穷千里目,更上一层楼。(出示诗句)。

两千多年前,诗人登上鹳雀楼,看到了(引读),诗人想要看到更远的地方,于是诗人说(引读)。这首诗主要写诗人登上鹳雀楼看到的景物和产生的想法,写诗人看到诗句是——?写诗人想法的诗句是——?

这首诗要告诉我们一个什么道理呢?板书:只有站得高,才能看得远。

生齐读道理

老师:这首诗之所以流传至今,是因为最后两句诗(齐读),也是因为它要告诉我们的道理(齐读)。现在人们常用“欲穷千里目,更上一层楼”来勉励自己或朋友。同学们想更上一层楼吗?

(指数名同学读古诗)

为了以后我们能在学古诗时更上一层楼,现在我们一起总结一下古诗学法。

师领读:

1.初读,读准字音。

2.细读,理解字词。

3.精读,体会诗意。

4.赏读,想象意境。

老师:希望同学们能用这种方法学习以后的古诗,使我们的学习更上一层楼。现在我们一起来学写三个字。(依、炉、挂)

老师:谁能说说写这几个字要注意什么?

学生:“依”是左窄右宽的字。

学生:“鲁”是左窄右宽的字,写的时候要注意。

学生:“挂”的横很重要,要写正,写得有力。

老师:同学们说得真好,下面请同学们跟老师一起书空生字,注意笔顺。(课件演示)

老师:下面请同学们按照笔顺在习字册上认真写好着三个字。

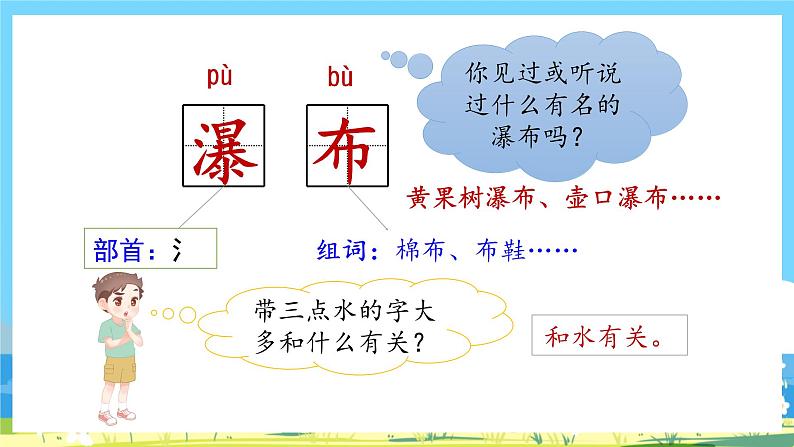

望庐山瀑布

一、创设情境,引入新课。

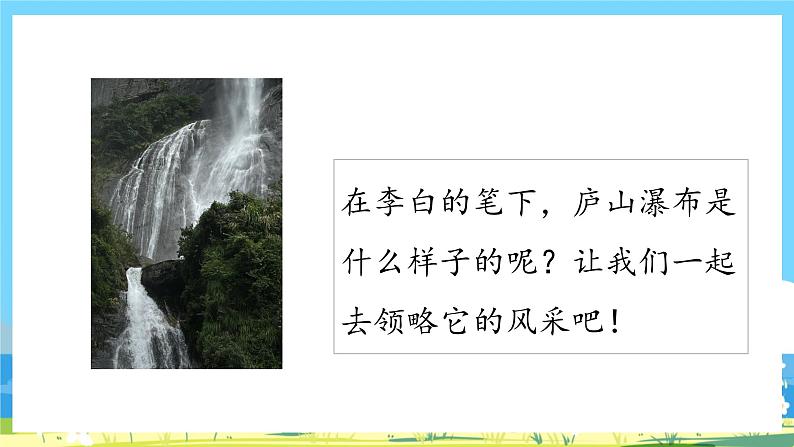

1师:现在我们来欣赏一下课件,看后说说给你怎样的感觉。

生:庐山的瀑布让我感受到“飞流直下三千尺”。

师:对,“飞流直下三千尺”就是唐代诗人李白欣赏庐山瀑布时写下的一首流传千古的诗《望庐山瀑布》中的一句。

(板书课题,齐读课题。)

2.师:为什么不是“看庐山瀑布”而是“望庐山瀑布”?

生:“望“是从远处看瀑布,瀑布很高,所以是“望”。

师:“望庐山瀑布”中的“望”为什么要读重音?

生:作者是站在远处看瀑布,而不是随意站在一个地方看,所以“望”得读重音,读出瀑布的高、大。

(点评:利用多媒体课件教学,让学生感受庐山山水的美,激发学习兴趣。)

二、初读课文,感知大意。

1.自读古诗(要求正确、流利)遇到难读的字音多读几遍。(学生投入、认真地读古诗)

2.师:有不认识的字吗?

生:(指着“疑”字问)这字怎么读?

组织学生学习“疑”字的读音、书写、和理解“疑”在这首诗中的意思。

3.范读古诗。

师:我先来当一回演员,来演一演这位诗仙,孩子们能否先给我点掌声让我找到点自信呢?

(掌声响起。)

师卷起一本书,手背身后,诵起这首诗。(全场鸦雀无声后再次掌声雷动)

师:谢谢孩子对我的鼓励,下次我一定更加努力,争取把诗读得更好。哪位愿意过把诗人瘾?

(生举手很多)

三、理解诗意,启发想象。

师:现在,同学们就找自己喜欢的小伙伴用你喜欢的方式来学习这首诗,开始。

(学生自学,教师巡视指导)

(点评:培养学生的合作精神)

师:刚才看到同学们学习的非常认真,哪个小组愿意先来汇报,说说你们组学懂了什么?

生:“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”的意思是太阳照在香炉峰上,升起了紫色的烟雾。远远的看瀑布就像一条河挂在山上。

生:老师,我们发现李白写了一个错别字,他把“升起”的“升”写成了“学生”的“生”。

(点评:学生在读懂古诗的情况下,提出了有价值的问题)

师:同学们快看看,李白是写错别字了吗?

生:没有,这里的“生”是“产生”的意思,李白是说香炉峰产生了紫色的烟雾,而不是升起了烟雾。

师:(转向质疑的同学)你明白了吗?那你再来重新解释一下诗句的意思。

(学生解释诗句)

师:这位同学善于发现问题,说明他用心读书了,大家要向他学习!谁愿意来有感情的读读前两句?

(学生纷纷试读,群体练读)

(点评:指导学生仔细读书,在读中去体会,去感受,培养了学生的审美意识和审美能力)

师:谁来说说后两句是什么意思?

生:“飞流直下三千尺,疑是银河落九天。”是说瀑布从三千尺那么高的地方落下来,是从天的最高处落下来的。

生:“三千尺”是夸张的说法,应该是从很高很高的地方落下来。

师:你理解的真好!在古诗中,用来表示数字的“三”“六”、“九”、“千”、“万”等都是虚指,不是实指,一般用来形容很大很大,很多很多,很高很高。那你还知道那些诗句使用了夸张的写法吗?

(点评:教师巧妙适时地点拨,复习已学的有关诗句,使记忆不断得到强化。)

生:“危楼高百尺。”

生:“桃花潭水深千尺”

生:“白发三千丈,缘愁似个长。”

生:“千山鸟飞绝,万径人踪灭。”

师:大家知道这么多的诗句,真不错!刚才那位同学说好像是银河从天的最高处落下来,

这个“好像”解释了“疑”字。“疑”还有不同的解释吗?

(点评:对学生进行语言训练,培养学生的表达能力和创新意识。)

生:“好似”。

生:“可能是”。

生:“如同”。

生:“好像是”。

师:都可以。这瀑布就像是银河从天上落下来,多么壮观!自己读一读这两句,想象一下瀑布奔腾而下的气势。

(学生自由练读,指名读,老师范读,学生再次练读)

师:谁再试试?

生:“飞流直下三千尺 ,疑是银河落九天。”

师:读得好!再现了瀑布宏伟的气势。齐读这两句。

(点评:学生自由读,指名读,齐读,读得充分,在读中整体感知,在读中有所感悟,提高学生的朗读能力。)

师:不错,银河从九天上落下来,何等壮观。这里诗人为什么用上“疑”字呢?

(板书:疑)

生:不是真有银河从天上落下来,而是诗人想象出来的,所以用上“疑”字。

师:对,这不禁使我们想起了李白的另一首诗《静夜思》中好像也有这样的笔墨:“床前明月光-----”

生:(一起接背)“疑是地上霜。”

师:这离奇的想象,大胆夸张的语言,正是李白诗词的特有风格,所以他被世人称为“诗仙。”你还知道哪些李白的诗句具有离奇的想象呢?

(点评:由课内延伸到课外,注重培养学生课外阅读能力及古诗的积累。)

生:李白《清平调词》中的“云想衣裳花想容,春风拂栏露华浓。”

生:《望天门山》中:“两岸青山相对出,孤帆一片日边来。”

生:《蜀道难》里有一句“蜀道之难,难于上青天。”

生:《将进酒》中的“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”也是夸张的写法。

生:《秋浦歌》中的“白发三千丈,缘愁似个长。”也是。

生:还有“不敢高声语,恐惊天上人。”

师:看来,同学们课下真是读了不少的诗呀!还有用其它方式来汇报的吗?

(点评:培养学生学习的自主性,拓展了学生诗文学习的范围。)

生:老师,我们组是用绘画的方式。

师:来,展示一下你们组的画。

(教师将画贴在黑板上)

师:请你们小组来描述一下你们的画。

(点评:注重培养学生的口头表达能力。)

生:(指着画上的景物)这是“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川”,这是“飞流直下 三千尺,疑是银河落九天”。

师:大家看,这幅画画得美不美?

(生齐答:“美!”)

师:那么大家就带着这种美美的感情把这首诗读一遍。

(学生有感情齐读)

四、感悟诗情,背诵古诗。

师:大家读得真是太好了!在你读这首诗时,你的眼前浮现出一幅怎样的画面?

生:我仿佛看见了一个珍珠串成的帘子。

生:我看见瀑布闪着银光,从高高的山崖上飞泻而下!

生:我看见青山衬着绿水。仿佛两条蓝绿相间的带子。师:你们想不想亲眼看一看这景象?

放瀑布的录象

(点评:用多媒体出示庐山瀑布的壮丽景色,同时加上配乐朗读,再次让学生去领略,去感受景美、语言 美、情美,培养学生的审美能力。)

师:什么感觉?

生:雄伟!

生:壮丽!

生:气势磅礴!

师:现在,你面前就是庐山的瀑布,你们想不想做一回小诗人,也来吟诵一下这首诗呢?(学生有感情背诵)

(点评:创设情境,营造氛围,使学生置身于大自然中。录像片中真实的庐山瀑布,让学生入情入境,真正的做到了感情朗读。)

生:老师,他站的位置不对。李白是望庐山瀑布,他离瀑布那么近,怎么能看到瀑布的全身呢?

师:你观察得真仔细,那么你到前面来给大家吟诵一下。

(该生摇头晃脑地吟诵)

生:老师,我们组想给大家吟唱这首诗。

(一生唱,两生随音乐翩翩起舞)

生:我觉得他们选的这个乐曲不适合这首诗,咱们以前还学习过一首七言的乐曲,更适合这首诗。我想给大家唱唱。

(全班学生有感情的吟唱《望庐山瀑布》)

师:这首诗,充分表现了庐山瀑布的雄伟壮观,诗人借此抒发了热爱祖国大好河山的感情。看谁能背下来。

(学生纷纷要求背诵,一般都能当堂背下来。)

(点评:学生能够选择合适的乐曲吟唱古诗,说明他们已经体会到了诗人当时的心情。)

五、理清思路,总结方法。

师生一起进行总结归纳学习古诗方法:知诗人――解诗题――明诗意――悟诗情――背诵、欣赏

六、谈学后感。

师:这学期我们学习了让人流连忘返的庐山的云雾。迷人的南沙群岛,今天又学习了气势磅礴的庐山的瀑布,看了这些美景你有什么话要说?

生1:祖国的景色真美。

生2:大自然真神奇。

生3:我们要好好学习,把祖国秀丽景色的地方开发更美、美好。本课充分体现了三维目标的融合。

生4:我们应当环保小使者,让大自然美丽的山水永远不被破坏。

生5:我们应认真学习,把祖国的建设得更加美丽。

……