所属成套资源:中考总复习语文古诗文阅读专题全套课件

中考总复习语文古诗文阅读专题-文言文阅读4.河中石兽课件

展开

这是一份中考总复习语文古诗文阅读专题-文言文阅读4.河中石兽课件,共51页。PPT课件主要包含了目录安徽·中考,细梳理·教材全解,考情速览,文学文化常识,原文呈现,字词详解,主旨归纳,结构导航,全突破·归纳探究,字词释义等内容,欢迎下载使用。

本篇目近10年未考查。

第4篇 河中石兽 纪 昀 本文选自《阅微草堂笔记》。《阅微草堂笔记》主要讲述各种狐鬼怪谈、奇闻逸事,其中有不少都包含着作者的寄托和感慨。 纪昀,字晓岚,清代学者、文学家。

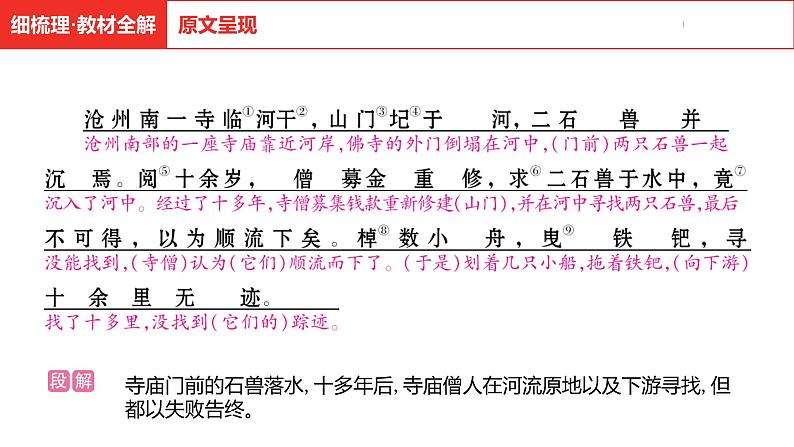

寺庙门前的石兽落水,十多年后,寺庙僧人在河流原地以及下游寻找,但都以失败告终。

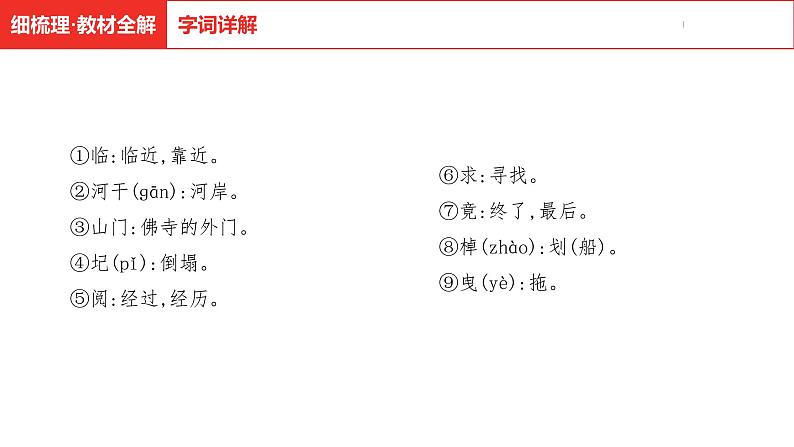

①临:临近,靠近。②河干(ɡān):河岸。③山门:佛寺的外门。④圮(pǐ):倒塌。⑤阅:经过,经历。

⑥求:寻找。⑦竟:终了,最后。⑧棹(zhà):划(船)。⑨曳(yè):拖。

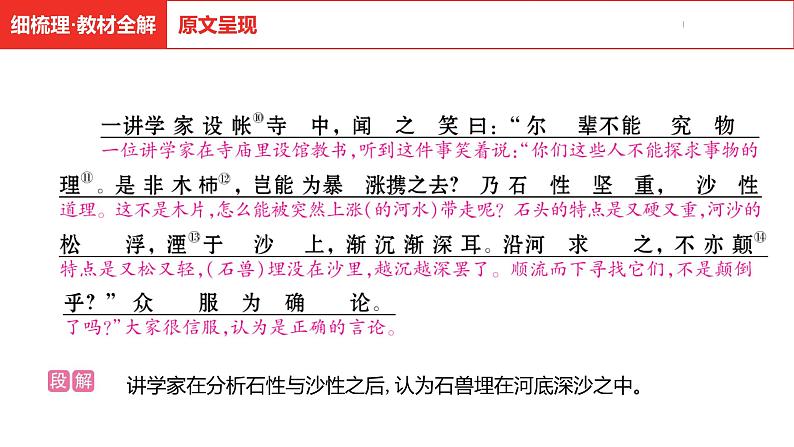

讲学家在分析石性与沙性之后,认为石兽埋在河底深沙之中。

⑩设帐:设馆教书。⑪尔辈不能究物理:你们这些人不能探求事物的道理。尔辈,你们这些人。究,研究、探求。物理,事物的道理、规律。⑫是非木杮(fèi):这不是木片。是,这。木杮,削下来的木片。⑬湮(yān):埋没。⑭颠:颠倒,错乱。

老河兵凭经验,认为石兽在水下逆向转动,因而应在上游寻找。事实证明老河兵是正确的。段尾指出了遇事不能主观判断的道理。

⑮河兵:巡河、护河的士兵。⑯河中失石:落入河中的石头。⑰啮(niè):咬,这里是冲刷的意思。⑱坎穴:坑洞。⑲不已:不停止。⑳遂:于是。21.溯(sù)流:逆流。22.臆断:主观地判断。

本文借寺僧、 讲学家和老河兵推求沉在河里的石兽位置一事, 说明天下事物虽有共同的规律,但又有各自特殊的性质原理,切不可不加分析,拘泥于一般的道理而主观判断。

一、课下注释的重点字词

1.沧州南一寺临河干 河干: 2.山门圮于河 圮: 3.阅十余岁 阅: 4.求二石兽于水中 求: 5.竟不可得 竟: 6.棹数小舟 棹: 7.曳铁钯 曳:

1.沧州南一寺临河干 河干: 河岸 2.山门圮于河 圮: 倒塌 3.阅十余岁 阅: 经过,经历 4.求二石兽于水中 求: 寻找 5.竟不可得 竟: 终了,最后 6.棹数小舟 棹: 划(船) 7.曳铁钯 曳: 拖

8.尔辈不能究物理 尔辈: 究: 物理: 9.是非木杮 是: 10.湮于沙上 湮: 11.不亦颠乎 颠: 12.必于石下迎水处啮沙为坎穴 啮: 坎穴:

8.尔辈不能究物理 尔辈: 你们这些人 究: 研究、探求 物理: 事物的道理、规律 9.是非木杮 是: 这 10.湮于沙上 湮: 埋没 11.不亦颠乎 颠: 颠倒,错乱 12.必于石下迎水处啮沙为坎穴 啮: 咬,这里是冲刷的意思 坎穴: 坑洞

13.转转不已 不已: 14.遂反溯流逆上矣 遂: 溯流: 15.可据理臆断欤 臆断:

13.转转不已 不已: 不停止 14.遂反溯流逆上矣 遂: 于是 溯流: 逆流 15.可据理臆断欤 臆断: 主观地判断

二、课下未注释的重点字词

1.沧州南一寺临河干 临: 2.二石兽并沉焉 并: 3.阅十余岁 岁: 4.闻之笑曰 闻: 5.岂能为暴涨携之去 岂:

1.沧州南一寺临河干 临: 临近,靠近 2.二石兽并沉焉 并: 一起,一并 3.阅十余岁 岁: 年4.闻之笑曰 闻: 听到 5.岂能为暴涨携之去 岂: 怎么,难道

6.如是再啮 如是: 7.固颠 固: 8.如其言 如: 9.然则天下之事 然则: 10.但知其一 但:

6.如是再啮 如是: 像这样 7.固颠 固: 固然 8.如其言 如: 依照,按照 9.然则天下之事 然则: 既然这样,那么 10.但知其一 但: 仅,只是

1.求二石兽于水中,竟不可得。 2.棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。 3.尔辈不能究物理。 4.是非木杮,岂能为暴涨携之去?

1.求二石兽于水中,竟不可得。【答案】 (寺僧)在河中寻找两只石兽,最后没能找到。(采分点:求、竟)2.棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。 【答案】 划着几只小船,拖着铁钯,(向下游)找了十多里,没找到(它们的)踪迹。(采分点:棹、曳)3.尔辈不能究物理。 【答案】 你们这些人不能探求事物的道理。(采分点:尔辈、究、物理)4.是非木杮,岂能为暴涨携之去?【答案】 这不是木片,怎么能被突然上涨(的河水)带走呢?(采分点:是、杮、岂、反问句式)

5.沿河求之,不亦颠乎? 6.如是再啮,石又再转。 7.转转不已, 遂反溯流逆上矣。

5.沿河求之,不亦颠乎?【答案】 顺流而下寻找它们,不是颠倒了吗?(采分点:颠)6.如是再啮,石又再转。【答案】 像这样再次冲刷,石头又会再次(向前)翻转。(采分点:如、啮、转)7.转转不已, 遂反溯流逆上矣。【答案】 不停地翻转,于是(石头)反而逆流而上了。(采分点:已、遂、溯流)

8.求之地中,不更颠乎? 9.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。10.可据理臆断欤?

8.求之地中,不更颠乎? 【答案】 在原地深处寻找它们,不是更颠倒吗?(采分点:颠)9.然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣。【答案】 既然这样,那么天下的事,仅了解其一,不了解其二的情况太多了。(采分点:然则、但)10.可据理臆断欤?【答案】 怎么可以根据某个道理就主观地判断呢?(采分点:臆断)

1.结合全文内容看,同是寻找河中石兽,寺僧派人在 原地、下游 (填位置)寻找,讲学家认为要在 (填位置)寻找,他们都犯了“ ”(用原文语句填空)的错误;而老河兵从“究物理”的角度,最终寺僧找到石兽,他的高明之处在于 。(用自己的话回答)

没有根据某个道理就主观判断(意思相近即可)

2.寺僧两次打捞都没有结果,他们没有考虑到哪些因素?

【答案】 寺僧没有考虑到水流、沙性及石兽的重量之间的关系。

3.“老河兵的判断为什么是正确的?

【答案】因为老河兵常年在河边巡护,了解水、沙、石等自然事物的特性,能把理论知识和多年经验结合起来分析。

4.讲学家与老河兵推理的前提都是“石性坚重,沙性松浮”,为什么结论不一样呢?

【答案】讲学家仅根据石性、沙性便推断二石兽在原地深处;老河兵不仅考虑到了讲学家的理论,还注意到了水性,所以他推断二石兽在石兽落下的位置的上游。

5.细节描写往往能真实反映人物心理。本文两次写到“笑”,请联系上下文,说说其分别体现了人物怎样的心理。

【答案】讲学家的“笑”,显示了他自以为懂得“物理”,自视甚高而轻视他人的心理;老河兵的“笑”,流露出其对讲学家自恃博学的一种否定,也展现了他的自信。

6.如何理解寺僧、讲学家、老河兵这三个人物形象?

【答案】在打捞石兽一事上,寺僧显然考虑不周,忽而原地打捞,忽而沿河而下,代表的是不深思熟虑而盲目行动的态度;讲学家空谈“物理”,不切合实际,代表的是“据理臆断”的态度;唯有老河兵能综合考虑各种因素,提出符合实际的结论,代表的是实事求是的作风。

7.(对接课后习题)关于如何寻找石兽,从事情的结局来看,寺僧、讲学家都不及老河兵有见识。你从中悟出了怎样的道理?

【答案】寺僧和讲学家都犯了脱离实际、主观判断的错误。老河兵有丰富的实践经验,综合考虑了各方面因素,因此能提出正确的看法。由此可知,实践出真知,实践也是检验真理的标准。

8.(对接课后习题)文中老河兵说:“凡河中失石,当求之于上流。”有人提出疑问,认为这个推断过于绝对。你的看法呢?请与同学讨论。

【答案】示例:“凡”是“一切,所有”的意思,老河兵的推断是说所有的“河中失石”,都应该去上游寻找,这个推断太绝对了。“河中失石”具体在哪个位置,应该根据河流和“失石”的具体情况具体分析。

语段对比拓展一 【甲】见《河中石兽》全文。 【乙】荆人欲袭宋,使人先表①澭水。澭水暴益②,荆人弗知,循表而夜涉,溺死者千有余人,军惊而坏都舍。向其先表之时可导也,今水已变而益多矣,荆人尚犹循表而导之,此其所以败也。(节选自《吕氏春秋》)

【注】 ①表:做标记。 ②益:水漫出来。

【词义迁移通关】

此先汉所以兴隆也(或此后汉所以倾颓也)

【阅读对比探究】1.【甲】文中,“然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤”一句运用了 的表达方式;【乙】文中,荆人失败的直接原因是: 。(第二空用文中语句回答)

2.老河兵的方法奏效和荆人失败的根本原因分别是什么?

【答案】 老河兵实践经验丰富,能全面分析,综合考虑各种因素;荆人用静止的眼光看问题,没能认识到事物是发展变化的,不能做到具体问题具体分析。

3.你从【甲】【乙】两篇文章中获得了什么启示?请简要谈谈。

【答案】 解决问题不能主观判断,要实事求是,从客观实际出发,具体问题具体分析;实践出真知,要多去实践,少些空想。

【参考译文】 【乙】荆人想要偷袭宋国,派人先在澭河里做标记。澭河的水面突然上涨,荆人不知道(这件事),沿着做的标记连夜渡河,(结果)淹死的有一千多人,军队惊乱的状况如同城市里的房屋倒塌一样。从前他们事先(在澭河)做标记时,(标记)是可以引导人渡河的;现在水位已经改变了,河水暴涨了很多,荆人仍然按照原来设置的标记引导(渡河),这正是他们失败的原因。

语段对比拓展二 【甲】见《河中石兽》全文。 【乙】南岐在秦蜀山谷中,其水甘而不良,凡饮之者辄病瘿①,故其地之民无一人无瘿者。及见外方人至,则群小妇人聚观而笑之曰:“异哉,人之颈也!焦②而不吾类!”外方人曰:“尔垒然凸出于颈者,瘿病也,不求善药去尔病,反以吾颈为焦耶?”笑者曰:“吾乡之人皆然,焉用去乎哉!”终莫知其为丑。 (节选自刘元卿《南岐人之瘿》)

【注】 ①瘿(yǐng):颈瘤,俗称大脖子病。②焦:细瘦。

则凡可以得生者何不用也

连词,表示转折,相当于“却”“但是”

【阅读对比探究】 1.【甲】【乙】两文都写到了“笑”,请说说讲学家和南歧群小妇人分别在“笑”什么。

【答案】 讲学家嘲笑寺僧不能探求事物的道理;南岐群小妇人笑外地人脖子细瘦,和他们不一样。(意思对即可)

2.【甲】【乙】两文揭示的共同道理是什么?

【答案】 ①做任何事情都不可囿于自己的见识而主观判断。②一个人不能孤陋寡闻、自以为是,用自己片面的看法去衡量事物,否则只会颠倒是非美丑。(意思对即可)

相关课件

这是一份中考总复习语文(河北)古诗文专题一文言文阅读-课内阅读第4篇 河中石兽课件,共50页。PPT课件主要包含了目录河北·中考,原文呈现+参考译文,作品拓展,全文主旨,写作特色,实词释义,一词多义,重点实词,虚词释义,句子翻译等内容,欢迎下载使用。

这是一份中考总复习语文古诗文阅读专题-文言文阅读18.鱼我所欲也课件,共58页。PPT课件主要包含了目录安徽·中考,细梳理·教材全解,考情速览,原文呈现,字词详解,主旨归纳,结构导航,全突破·归纳探究,字词释义,句子翻译等内容,欢迎下载使用。

这是一份中考总复习语文古诗文阅读专题-文言文阅读14.马说课件,共54页。PPT课件主要包含了目录安徽·中考,细梳理·教材全解,考情速览,文学文化常识,原文呈现,字词详解,主旨归纳,结构导航,全突破·归纳探究,字词释义等内容,欢迎下载使用。