所属成套资源:人教统编版历史(必修)中外历史纲要(上)同步练习全册

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第1单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第1课中华文明的起源与早期国家习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第1单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第3课秦统一多民族封建国家的建立习题含答案 试卷 1 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第1单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第4课西汉与东汉_政治和经济习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第1单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固第4课西汉与东汉_文化习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第2单元三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第5课三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融习题含答案 试卷 0 次下载

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 习题

展开

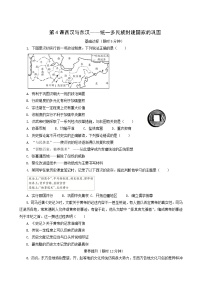

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第2课 诸侯纷争与变法运动 习题,共11页。

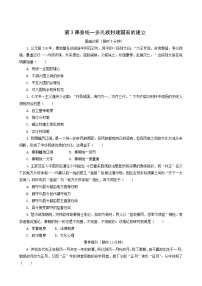

1.2诸侯纷争与变法运动1.(2020江苏卷·2)墨子提出治理天下应当像大禹那样“使劳者得息,乱者得治”,认为察“圣王之事”得“观其中国家百姓人民之利”。由此可知,墨家学派能够兴起的主要原因在于( )A. 恢复前代礼乐制度 B. 代表下层平民利益C. 强调社会等级和谐 D. 适应兼并战争需要【答案】B【解析】根据材料“使劳者得息,乱者得治”“观其中国家百姓人民之利”等信息结合所学可知,墨子强调百姓利益,代表小生产者的利益,即其兴起的主要原因是代表下层平民利益,B项正确;根据材料信息可知,墨子主要强调广大人民百姓的利益,没有体现要恢复前代礼乐制度的主张,A项错误;根据材料结合所学可知,墨家学派兴起的主要原因是代表小生产者的利益,不强调社会等级和谐,并且材料内容没有体现社会等级和谐的信息,C项错误;墨家学派代表下层平民的利益,没有适应兼并战争的需要,D项错误。2.(2019·北京高考·12)在中国新疆乌鲁木齐南山矿区以及俄罗斯阿尔泰山北麓等地,出土了公元前7~前5世纪楚国生产的风鸟纹刺绣丝绸。据此可以判断( )A.东周时期丝织品做工精良,远播西域地区B.楚国是中西交通起点,楚文化有明显西域特征C.汉代丝路开通之前,中原与西域没有交往D.东周时期楚国与西域交流广泛,生活方式趋同【答案】A【解析】由材料“新疆乌鲁木齐南山矿区以及俄罗斯阿尔泰山北麓等地,出土了公元前7~前5世纪楚国生产的风鸟纹刺绣丝绸”可知东周时期已掌握丝织技艺,产品传播范围广泛,故选A项;丝绸之路是中西交通的起点,丝绸之路起点是长安,排除B项;“没有交往”表述过于绝对,排除C项;“生活方式趋同”表述不符合史实,排除D项。3.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·24)据考古报告,从数十处战国以前的墓葬中发现了铁器实物,这些铁器不少是自然陨铁制作而成,发现地分布情况见图7。据此可知,战国以前( )A.铁制农具得到普遍使用 B.新疆地区与中原联系紧密C.我国的冶铁技术已经相当普及 D.铁器分布可反映社会发展程度【答案】D【解析】材料铁器实物并非就是铁制农具,故A项错误;图中新疆地区出现铁器实物,但不能推断它与中原地区铁器实物的关系,故B项错误;图中铁器实物并没有广泛分布,可见冶铁技术还未普及,故C项错误;当时的经济重心在黄河流域,因此图中黄河流域分布较其他地区更加广泛,可见铁器分布可反映社会发展程度,故D项正确。4.(2018·新课标全国Ⅰ卷高考·24)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )A.汇集了诸子百家的思想精华 B.形成了完整的科学体系C.包含了劳动人民智慧的结晶 D.体现了贵族阶层的旨趣【答案】C【解析】材料中只是提及《墨子》中关于一些数学和物理知识的记载,并未体现出其它学派的思想主张,故A项错误;《墨子》中有关于数学、物理学、机械制造等方面的科学知识,但并没有形成完整的科学体系,古代中国没有形成完整的科学体系,故B项错误;《墨子》中的数学、物理学、机械制造等科学知识是对当时社会生产的研究和总结,包含了劳动人民智慧的结晶,故C项正确;墨子代表平民百姓的利益,贵族阶层是不太可能去研究科学的,故D项错误。5.(2018.4·浙江高考·2)先秦有思想家认为:“凡入国,必择务而从事焉。国家昏乱,则语之尚贤、尚同;国家贫,则语之节用、节葬”。这体现了( )A.民贵君轻的主张 B.讲求实际功利的精神C.克己复礼的思想 D.追求精神自由的倾向【答案】B【解析】材料信息“尚贤、尚同”“节用、节葬”,该观点符合墨家思想主张。A项是儒家孟子思想主张,故A项错误;墨子提出了尚贤、尚同、节葬、节用等一系列主张,这些主张都贯穿着讲求实际功利的精神,故B项正确;C项是儒家孔子思想主张,故C项错误;D项属于道家思想主张,故D项错误。6.(2018·北京高考·12)“王”字在甲骨文中是一把斧头的形象,象征军事首领的征伐权力。战国时期,孟子认为,“以力假仁者霸……以德行仁者王”。他的观点( )A.与甲骨文“王”字的本义一致 B.是“无为而治”的理论依据C.体现出儒家强调教化的政治理念 D.奠定了宗法制度的思想基础【答案】C【解析】根据材料可知孟子强调仁政的思想,而甲骨文中的“王”指的是军事征伐,故A项错误;“无为而治”是道家的思想,与题目中的“仁”的思想不符,故B项错误;材料中孟子认为“以力假仁者霸……以德行仁者王”突出强调儒家注重道德教化的理念,故C项正确;宗法制强调的是血缘关系,与仁政无关,故D项错误。7.(2017·上海高考·4)战国时期,孟子将儒家“仁”的观念升华为“仁政”学说,提出( )A.重义轻利 B.民贵君轻 C.天人感应 D.正心诚意【答案】B【解析】儒家主张义重于利,“重义轻利”出自《论语·里仁》中的“君子喻于义,小人喻于利”,故A项错误;民贵君轻,从天下国家的立场来看,民是基础,是根本,民比君更加重要,“民贵君轻”是孟子仁政学说的核心,具有民本主义色彩,故B项正确;“天人感应”学说是西汉董仲舒为宣扬“君权神授”而提出的,故C项错误;正心诚意是儒家倡导的一种道德修养境界,出自《礼记·大学》中的“欲正其心者,先诚其意”,故D项错误。8.(2017年新课标全国Ⅱ卷24).图5为春秋战国之际局部示意图。当时,范蠡在陶、子贡在曹鲁之间经商成为巨富,这一现象反映了( )A.区域位置影响商贸发展 B.争霸战争促进经济交往C.交通条件决定地方经济状况 D.城市规模扩大推动商业繁荣【答案】A【解析】根据图示,陶、曹、鲁均为黄河中下游地区,经济相对发达且相距较近,有利于商贸发展,故A项正确;争霸战争导致的是社会生产的破坏,影响经济的交往,故B项错误;图示中没有陶、曹、鲁之间的相关交通信息,故C项错误;材料主要讲述范蠡和子贡经商致富,没有涉及城市规模的扩大,故D项错误。9.(2016·海南单科·4)孟子发扬孔子开创的儒学,主张涵养“浩然之气”,倡导“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,对后世影响极大。孟子这些言论所强调的是( )A.努力完善个人品德 B.坚持个人独特性格C.勇于突破礼制束缚 D.敢于反抗专制暴政【答案】A【解析】“浩然之气”是一种个人的品质,并由此成为民族品德,故A项正确;孟子儒学的思想“对后世影响极大”可以推动了民族品德的形成,与“个人独特”不符,故B项错误;孟子的学说是在继承孔子学说的基础之上形成的,通过个人品德的修养来更好的维护社会秩序,故C项错误;修养“浩然之气”的主要目的是个人品德,其根本目的是维护维护统治,与反抗暴政不符,故D项错误。10.(2016·上海单科·7)韩非认为“上古竞于道德,中世逐于智慧,当今争于气力”。其主张体现了( )A.进步史观 B.天命史观 C.循环史观 D.英雄史观【答案】A【解析】材料中韩非对于三个历史阶段进行了评述,认为上古讲求道德,中世讲求智慧,现实讲求气力,这种观点表现出人们对历史认知的发展,体现出进步史观,故A项正确;天命史观强调历史发展是上天宿命的结果,在材料中没有体现,故B项错误;材料主要讲述推动社会进步的因素,没有体现历史的循环,故C项错误;材料主要讲述推动社会进步的因素,没有突出英雄历史人物的作用,故D项错误。11.(2015·山东文综·13)《尚书·酒诰》云:“人无于水监(照镜子),当于民监。”这句话体现的思想是( )A.兼爱尚贤 B.主权在民 C.以民为本 D.道法自然【答案】C【解析】兼爱尚贤是墨家的思想,而材料体现的是儒家思想,故A项错误;主权在民,强调的是民主思想,而题干强调的是民本思想,故B项错误;依据题干材料“人无于水监(照镜子),当于民监”可知,人不仅要用水察看自己,而且应该以民间的反映当作镜子照照自己的作为,体现了以民为本的思想,故C项正确;道法自然,是道家的思想,而材料体现的是儒家思想,故D项错误。12.(2015·安徽文综·12)据《史记》载:一日,魏太子下车,向一位新贵——宫廷文士田子方致意,竟未得到回礼。太子问:“究竟富贵者还是贫贱者应当骄傲?”田子方答:“贫贱者。”并解释,他随时都能在别国宫廷被派上用场。这反映了( )A.士人为诸侯国所重用 B.士人轻视功名利禄C.诸侯国内部等级森严 D.忠君思想已经形成【答案】A【解析】据“《史记》、魏”可以判定是战国时期,“太子”首先向“新贵”“文士”致意这一与常规不同的行为反映了魏国对田子方的敬重,而田子方在解释自己失礼行为时所提供的论据——“随时……在别国……被派上用场”,则从侧面反映了重视士人不是个别国家对待个别人物的单独行为,而是普遍现象,故A项正确;“新贵”的身份、对自己可能的未来工作的预想——“别国宫廷”,都不能表明对功名利禄的轻视,故B项错误;太子率先致意、“贫贱者”未回礼并自信地给予解释,这些关键信息不能证明等级森严,故C项错误;忠君思想在材料中没有反映,故D项错误。13.(2015·四川文综·1)战国中后期,思想领域出现融合倾向。下列选项最能反映这一倾向的是( )A.克已复礼 B.礼法兼用 C.民贵君轻 D.选贤举能【答案】B【解析】“克己复礼”是春秋时期孔子所提出的主张,而题干所给出的时间是“战国中后期”,故A项错误;“礼法兼用”是战国末期儒家代表人物荀子所提出的思想主张,该思想将儒家与法家的观点相融合,故B项正确;“民贵君轻”是战国时期儒家的重要代表人物孟子所提出的思想主张,该观点没有融合其他学派的思想,故C项错误;“选贤举能”是战国时期墨家的创始人墨子所提出的思想主张,该观点也没有融合其他学派的思想,故D项错误。14.(2015·海南单科·1)先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。儒家与法家主张的共通之处是( )A.重农抑商 B.强调制度与秩序C.厚古薄今 D.重视道德与人伦【答案】B【解析】重农抑商是我国古代基本的经济政策,主要是由法家提出,故A项错误;法家主张建立君主专制的中央集权国家,倡导实行法治,有利于维护社会秩序,儒家倡导“为政以德”,在治国方面强调“仁”“礼”注重贵贱有序的等级秩序,故B项正确;“厚古薄今”主要是儒家的思想主张,法家主张进行社会变革,反对儒家的厚古薄今,故C项错误;重视道德与人伦是儒家的主张,不符合法家的思想,故D项错误。15.(2015·新课标全国Ⅰ卷文综·24)《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )A.促进了个体小农经济的形成 B.抑制了手工业和商业的发展C.导致畜力与铁制农具的使用 D.阻碍了大土地所有制的成长【答案】A【解析】战国时期农业劳动生产率提高,农业收益增加,使得以家庭为单位,自给自足的生产成为可能,从而促进了个体小农经济的形成,故A项正确;战国时期的重农抑商政策抑制了手工业和商业的发展,与农业收益的增加无直接关系,故B项错误;畜力与铁制农具的使用导致农业收益的增加,故C项错误;国家抑制土地兼并的措施,阻碍了大土地所有制的成长,与农业收益的增加无直接关系,故D项错误。16.(2014·山东文综·13)春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。这一做法( ) A.打破了贵族垄断教育的特权 B.瓦解了宗法分封制度 C.动摇了周王室的统治基础 D.适应了诸侯争霸战争的需要【答案】A【解析】孔子创办私学,打破了学在官府的局面,故A项正确;兴办私学对教育的发展,与宗法制和分封制度关系不大;故B项错误;动摇周王室统治的基础应该是井田制破坏,故C项错误;儒家思想不适应于在战争年代统一的思想,故D项错误。17.(2014·上海单科·12)“恻隐之心,仁之端也;羞恶之心,义之端也;辞让之心,礼之端也;是非之心,智之端也。人之有是四端也,犹其有四体也。” 此段文字出自( )A.《孟子》 B.《庄子》 C.《韩非子》 D.《道德经》【答案】A【解析】此段文字是孟子的四端说,是他性善论的依据,故A项正确;《庄子》是庄子的著作,属于道教,故B项错误;《韩非子》是韩非子的著作,属于法家,故C项错误;《道德经》是老子的著作,属于道家,故D项错误。18.(2014·海南单科·1)有先秦思想家认为,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”。据此可知这位思想家强调( )A.君主无为而治 B.强化血缘等级C.推行礼乐仁政 D.实行严刑峻法【答案】D【解析】材料显示的是君主集权,不是君主无为而治,故A项错误;材料中没有提及血缘等级关系,故B项错误;材料中“有难则用其死”说明君主不是推行“礼乐仁政”,故C项错误;材料中“君上之于民也 ”说明君主集权,“有难则用其死,安平则尽其力”说明对人民统治的严苛,属于法家思想,故D项正确。19.(2013·海南单科·8)下图反映的是( ) A.“小国寡民”的生活图景B.小农经济的生产形式C.儒教“夫为妻纲”的伦理观念D.“男主外、女主内”的家庭关系 【答案】B【解析】读图分析,图片上面铁犁牛耕,下面是女子纺织,放在一起就是男耕女织的小农生产形式,故选B。20.(2013·江苏单科·1)现代考古在秦、魏等国故地出土了许多生铁铸造的农具。1950~1951年河南辉县发掘了5座大型魏墓,1号墓出土铁器65件,其中农具占58件,包括钁、锄、铲、镰、犁铧等一整套铁农具。材料说明战国时期( ) A.生铁铸造由魏国独断经营 B.成套铁农具有利农业精耕细作 C.铁制农具成为随葬必备品 D.铁制农具最早出现于河南辉县【答案】B【解析】本题考查对材料信息的提炼和所学知识的迁移运用能力。据题干材料信息,铁农具出土于秦魏等国故地,故AC错误;D单纯从题干材料信息不能得出这个结论。从题干河南辉县魏墓出土的农具成套来看,成套的农具有利于农业生产的精耕细作,故符合题意的是B。21.(2012·山东文综历史·9)有学者评论战国时期某学派说:“他们都是些注重实践的政治家……他们认为贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”这一学派是( )A.儒家 B.道家 C.墨家 D.法家【答案】D【解析】本题考查知识的理解和材料信息解读能力。材料“贵族的存在已不合时宜……他们把商人和学者看作是可有可无或多余的人。”说明此学派代表地主阶级,反对贵族特权、主张社会变革、倡导重农抑商。结合所学可知是法家思想。22.(2012·海南卷历史·2)儒家经典强调:“上好礼,则民莫敢不敬;上好义,则民莫敢不服;上好信,则民莫敢不用情。”这段话体现的是( )A.民本思想 B.仁政思想 C.礼法并重 D.礼治为先【答案】B【解析】题干中反映的战国时期孟子的有关施政中君民关系的论述,其认为统治者能做到“礼、义、信”则民治,因此,B项正确;A项是儒学思想可以体现的,但与题意不符,如民贵君轻、君舟民水;C项是荀子观点,题干无从反映;D为孔子思想,题干也无从反映。23.(2011·广东文综·12)“夫仁政,必自经界(土地的分界)始,……经界既正,分田制禄,可坐而定也。”孟子的这段话认为( )A.轻徭薄赋是实施仁政的手段 B.均贫富是实施仁政的障碍C.解决土地问题是实施仁政的前提 D.贵民轻君是实施仁政的途径【答案】C 【解析】解题的关键在于理解孟子这句话的意思,即“行仁政,一定要从划分、确定田界开始。田界划分正确了,那么分配井田,制定俸禄标准,就可轻而易举地办妥了。”从材料意思上看,孟子的主张主要解决“田界”即土地问题,并没有涉及到“轻徭薄赋”、“均贫富”、“贵民轻君”等问题故排除A、B 、D三项,故选C项。24.(2011·北京文综·12)在北京曾经发现一处战国时期的遗址,从中出土了燕、韩、赵、魏等国铸币3876枚。根据以为信息可以得出的正确认识有( )①燕国与北方游牧地区有贸易往来 ②各诸侯国的货币可以相互流通

③诸侯国之间商业贸易往来频繁 ④燕国都城是战国时期唯一的商业中心

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④【答案】A 【解析】本题考查学生分析能力。战国时期的北京地区属于燕国统治。从材料可以得出当时北方的燕国与韩、赵、魏等国贸易往来频繁,各诸侯国的货币可以相互流通,辽宁、吉林和内蒙古等地出土燕国货币说明北方游牧地区有与燕国贸易往来。而战国时期由于商品经济的发展,形成了诸多的商业中心。25.(2011·上海单科·8)当代某学者谈及自己为人处世的宗旨时说:对己学道家,意思是清静寡欲;做事学法家,意思是按原则办事;待人学儒家,即( )A.爱无差等 B.己所不欲,勿施于人C.君君、臣臣、父父、子子 D.存天理,灭人欲【答案】B【解析】A项爱无差等是墨家的思想。C项君君、臣臣、父父、子子为治国方针,D项存天理,灭人欲属于个人修养问题,帮故排除A、C、D三项; B项己所不欲,勿施于人才是为人处世的原则,又符合儒家思想。26.(2019·天津高考·12)(19分)阅读材料,回答问题。材料一 孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。孟子提出“定于一”,尊新王。“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。 ——据《论语》《孟子》材料二 “万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。”“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。” ——《韩非子》(1)依据材料一,指出孔子与孟子主张的异同,并结合所学知识分析其出现异同的原因。(8分)(2)依据材料二,概括韩非子“兼天下”思想的特点。结合所学知识,简述秦在实践法家思想上的成败。(7分)【答案】(1)相同:实现国家统一,恢复礼乐制度。不同:孔子主张复兴周王朝;孟子主张由推行仁政的诸侯建立新的王朝。原因:春秋战国时期,礼崩乐坏,天下战乱,民心思定。春秋时期,周王室仍有影响力,孔子对周天子抱有期望;战国时期,诸侯纷纷称王,孟子对周王室不再抱有幻想。(2)特点:强调法、术、势的作用;主张以法治国、法随时变;宣扬君权至上。成败:秦奉行法家思想,富国强兵,进行统一战争结束割据局面,建立了专制主义中央集权制度,开创了统一多民族国家;秦朝推行严刑峻法,实施暴政,迅速灭亡。【解析】(1)第一小问异同点,二者的相同点,根据材料一中“孔子称赞管仲辅佐齐桓公‘霸诸侯,一匡天下'”与“孟子提出‘定于一',尊新王”,可知二者的相同点是都主张实现国家统一,恢复礼乐制度;二者的不同点,根据材料一中“孔子企望周之复兴,‘如有用我者,吾其为东周乎'。”可知孔子主张复兴周王朝;根据材料一中“孟子提出‘定于一',尊新王。‘当今之时,万乘之国行仁政……。'”可知孟子主张由推行仁政的诸侯建立新的王朝。第二小问原因,我们一方面从春秋战国时期的社会状况来作答,即春秋战国时期,礼崩乐坏,天下战乱,民心思定;另一方面要结合孔子和孟子所生活的不同时代来分析原因,即春秋时期,周王室仍有影响力,孔子对周天子抱有期望;战国时期,诸侯纷纷称王,孟子对周王室不再抱有幻想。(2)第一小问特点,根据材料二中“万乘之主,有能服术行法”可知其特点是强调法、术、势的作用;根据材料二中“故治民无常……法与时转则治”可知其特点是主张以法治国、法随时变;根据材料二中“万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也”可知其特点是宣扬君权至上。第二小问成败,结合所学知识可知,秦国实行依法治国的成功之处是秦奉行法家思想,富国强兵,进行统一战争结束割据局面,建立了专制主义中央集权制度,开创了统一多民族国家;其缺陷是秦朝推行严刑峻法,实施暴政,迅速灭亡。27.(2018·海南高考·21)阅读材料,完成下列要求。(15分)材料 孔子认为,礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡,极力主张“道(导)之以德,齐之以礼”,重建社会秩序。孔子曾把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上,称:“上好礼,则民莫敢不敬。”他一度入仕为官,以求实现其治国理想。他还提倡“学而优则仕”,其弟子亦多有入仕者。孔子认为一个人要成为完美的人,必须用礼乐规范个人的言行举止。个人“不学礼,无以立”,在言行上做到“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动”。——摘编自王钧林《中国儒学史》(1)根据材料并结合所学知识,简述孔子关于礼的思想产生的社会背景。(7分)(2)根据材料并结合所学知识,概括孔子关于礼的主张。(8分)【答案】(1)背景:①礼乐传统(2分);②周王室衰微,诸侯争霸,礼崩乐坏(3分);③思想活跃(2分)。(2)主张:①重建礼制社会(2分);②希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任(2分);③积极入仕,以礼治国(2分);④人人都践行周礼(3分)。【解析】(1)孔子关于礼的思想产生的社会背景,据材料“礼乐制度的松弛、崩坏,导致社会动荡”,可得出春秋时期,随着周王室衰微,诸侯争霸,礼乐传统遭到破坏;结合所学知识,当时百家争鸣兴起,思想活跃。(2)孔子关于礼的主张,据材料“主张‘道(导)之以德,齐之以礼’,重建社会秩序”,可得出重建礼制社会;据材料“把重建礼乐秩序的希望寄托在统治者身上”,可得出希望主政者能担当重建礼乐秩序的大任;据材料“入仕为官,以求实现其治国理想”“提倡‘学而优则仕’”,可得出积极入仕,以礼治国;据材料“必须用礼乐规范个人的言行举止”,可得出主张人人都践行周礼。28.(2015·山东文综·47)(10分)【历史—历史上重大改革回眸】战国时期是中国历史上的重大变革时期。阅读材料,回答问题。数千年世侯世卿之局,一时亦难遽变,于是先从在下者起,游说则范雎、蔡泽、苏秦、张仪等,徒步而为相;征战则孙膑、白起、乐毅、廉颇、王翦等,白身而为将,此已开后世布衣将相之例。 ——赵翼《廿二史札记》卷二指出材料所反映的社会关系变化,结合史实说明商鞅变法与这一变化的关系。(10分)【答案】变化:部分社会下层的政治地位呈上升趋势。(2分)关系:社会关系的变化推动了变法的产生。战国时期新兴地主阶级力量不断壮大,他们要求取得政治统治地位,商鞅变法顺应了这一要求,商鞅变法中的“废井田,开阡陌”“奖励耕织”“奖励军功”等措施,打击了旧贵族势力,为新社会阶层崛起创造了条件,进一步推动了社会关系的变化。(8分)【解析】第一小问变化,结合材料中“征战则孙膑、白起、乐毅、廉颇、王翦等,白身而为将,此已开后世布衣将相之例。”可以看出部分社会下层的政治地位呈上升趋势;第二小问关系,结合所学商鞅变法的背景以及措施作答即可,商鞅变法实行“废井田,开阡陌”“奖励耕织”“奖励军功”等措施,打击了旧贵族势力,为新社会阶层崛起创造了条件,进一步推动了社会关系的变化。29.(2014·浙江自选模块·9)“历史上重大改革回眸”模块(10分)材料一 商鞅是著名法家,坚持变法,富国强兵,故“商鞅虽死,而秦卒行其法”。对商鞅变法的评价,主要观点有:“商君之法,使民务本而力农”;“然其民见刑而不见德,知利而不知义”(苏轼《商君功罪》);商鞅相秦“残伤民以峻刑”,违背了“得人者兴”、“恃德者昌”等治国要领(司马迁《商君列传》)。 ——据《中国古代史》改编材料二 人说惠王(即秦惠文王)曰:“大臣太重者国危,左右太亲者身危。今秦妇人婴儿,皆言商君之法而莫言大王之法,是商君反为主,大王更为臣也。且夫商君,固大王之仇雠也,愿大王图之。”商君归还,惠王车裂之,而秦人不怜。 ——《战国策》(1)据材料一,指出商鞅变法的指导思想,并简析该理论在历史上的作用。(5分)(2)据材料一、二,结合所学知识,分析为什么商鞅遭车裂而“秦人不怜”。(5分)【答案】(1)思想:法家思想。作用:对中国专制主义政治体制的建立乃至秦始皇统一全国,都起到了重大作用。(2)原因:商鞅变法侵犯了贵族利益;轻视教化,轻罪重罚;加重对百姓剥削与压迫。【解析】(1)第一小问“指导思想”可根据材料一中的信息“商鞅是著名法家,坚持变法”归纳作答;第二小问“作用”属于基础知识识记题,结合所学回答即可。(2)可根据材料一中的信息“民见刑而不见德,知利而不知义”、“残伤民以峻刑”和材料二中的信息“人(指奴隶主贵族)说惠王”作答。

相关试卷

这是一份历史(必修)中外历史纲要(上)第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固复习练习题,共6页。试卷主要包含了中国古代,“天”被尊为最高神,《春秋繁露》曰,归”的神学依据等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第3课 秦统一多民族封建国家的建立随堂练习题,共8页。

这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第1课 中华文明的起源与早期国家习题,共11页。试卷主要包含了武王”等内容,欢迎下载使用。