人教统编版必修 上册8.2 登高评课ppt课件

展开民 间 疾 苦 笔 底 波 澜

世 上 疮 痍 诗 中 圣 哲

他胸怀壮志,却又一生坎坷、终身失意,无法实现报国的理想。从48岁开始,一直到58岁去世为止,一直漂泊,期间又遭受“安史之乱”。这首诗是767年作者流落夔州时写的。 “安史之乱”已结束4年,但国家仍是一片混乱;好友李白、高适、严武相继去世,此时恰逢九月初九,杜甫登上高台写下这首诗。 这首诗写后三年,杜甫病死在离开四川的途中。

登高 杜甫 风急/天高/猿/啸哀,渚清/沙白/鸟/飞回。 无边/落木/萧萧/下,不尽/长江/滚滚/来。 万里/悲秋/常/作客,百年/多病/独/登台。 艰难/苦恨/繁/霜鬓,潦倒/新停/浊/酒杯。

这首诗给我们的总体感受是什么?哪几联写景,哪几联抒情?

《登高》一诗,阅罢尤觉“悲愁”铺天盖地,无一景不如此,无一语不如此,顿觉无处遁逃之感! ——王国维

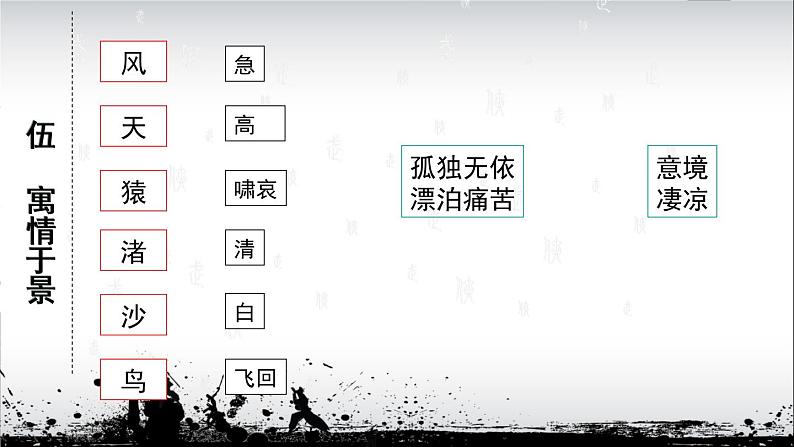

请同学们把一二两联中的景物都找出来?它们有哪些特点?它们体现出诗人怎样的“悲愁”?

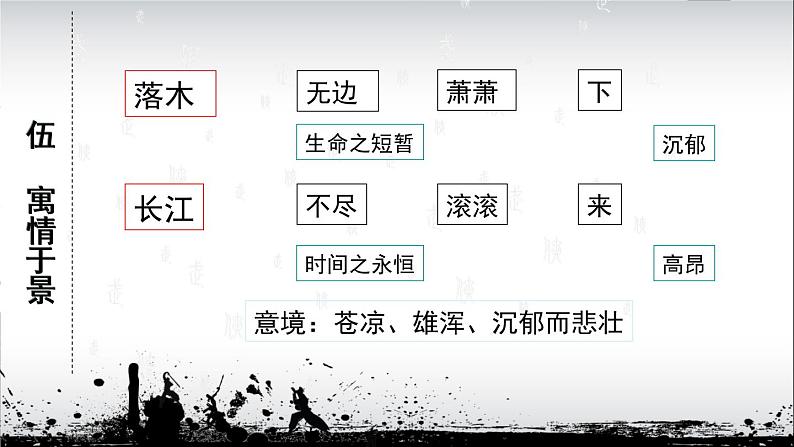

意境:苍凉、雄浑、沉郁而悲壮

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

《登高》一诗,阅罢尤觉“悲愁”铺天盖地,无一景不如此,无一语不如此,顿觉无处遁逃之感! ——王国维

万里,地之远也;秋,时之凄惨也;作客,羁旅也;常作客,久旅也;百年,齿暮也;多病,衰疾也;台,高迥处也;独登台,无亲朋也。

宋代罗大经曾说颈联的十四个字中含有八层意思:

尾联中“艰难”、“潦倒”二词形容的是国家还是个人?表现了作者怎样的思想境界?

既是国家,也是个人。客观上,“国破”与“家亡”是因果关系;主观上,诗人一直忧国忧民,为国家破亡忧心如焚。

古代知识分子大多以“达则兼济天下,穷则独善其身”自勉,而杜甫无论穷达,都心忧天下,其思想境界之高,不愧被称为“诗圣”。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

造成杜甫悲愁的原因有哪些?诗歌展现了一个怎样的诗人形象?

安史之乱后,军阀混战,社会动荡,民不聊生。

好友李白、高适、严武 的相继辞世

感时伤怀忧国忧民的爱国诗人形象

沉郁:思想内容。 “沉”即“深”——深刻、深广、深厚 “郁”即“积”——真实、凝重、含蓄顿挫:艺术形式。 字面上指遣词用句的停顿转折。 情感的千回百折、 节奏的徐疾相间、 音调的抑扬顿挫、 旋律的跌宕起落

杜诗的沉郁与伤感或忧郁有质的区别。杜甫处于干戈扰攘的乱世,奔走衣食,贫病交加,但在诗歌中,抒写的却不局限于他个人的苦难,更多的是想到国家和人民,想到周围世界的过去、现在和未来。他这种深厚的感情,宽广的胸襟,使得他的诗歌体现的不是一种浅薄贫弱的感情,而是一种高尚、充实而有力的“悲而壮”的激情;这就使他那多半言愁的悲剧题材表现为独有的“沉郁顿挫”的风格 。

通过分析背景,做到尽可能了解诗人生活的时代特征和其自身境况。

通过反复诵读,展开想象与诗人形成共鸣,甚至让自己化身为诗人,体味诗人所思所想所感。

通过分析意向,抓住诗中的形象,紧扣表现形象特征的词语,体味情感。

作业: 比较《登 高 》与《秋兴》的异同点

感情基调上:两首诗都有很浓的悲秋情结。世事艰辛,家愁国难,万里悲秋,老病孤舟,都化作千缕愁绪洋溢在字里行间,作千古一悲,千古一愁。

结构处置上:两诗的首联,颔联都极力描写秋景图,营造了一个悲愁萧森的氛围,使后面的抒情都顺理成章,打倒了景为情基,情为景发,浑然天成,足见构思之妙。

遣词造句上:都是律诗的典范之作,对仗工整又极具情势。在两诗的颔颈联里体现得特别明显。

高中人教统编版8.2 登高示范课ppt课件: 这是一份高中人教统编版8.2 登高示范课ppt课件,共13页。

高中8.2 登高教课内容课件ppt: 这是一份高中8.2 登高教课内容课件ppt,共13页。PPT课件主要包含了杜甫其人,知人论世,情景交融等内容,欢迎下载使用。

高中语文人教统编版必修 上册8.2 登高课文ppt课件: 这是一份高中语文人教统编版必修 上册8.2 登高课文ppt课件,共10页。PPT课件主要包含了自由研讨等内容,欢迎下载使用。