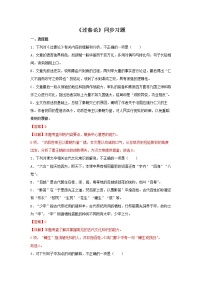

高中语文人教版 (新课标)必修三10 过秦论课时练习

展开过秦论

基础练习

1.文章题目为“过秦论”,文章中真正指责秦之过的文字是哪些?

_________________________________________________________________________________________

2.文章第一段叙秦之兴,第二段叙秦之亡,这两段的史料叙述占了绝大部分篇幅,这起到什么作用?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.本文是一篇议论文,但记叙多于议论,这样安排内容是否得当,为什么?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

4.请简要说明文章的思路。

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5.作者从政治、军事、文化、地理防御等方面描述了秦始皇的事迹,请简要说明(可以采用原文)。

(1)政治上:_________________________________________________________________________

(2)军事上:_________________________________________________________________________

(3)文化上:_________________________________________________________________________

(4)地理防御上:_____________________________________________________________________

6.作者从哪四个方面把陈涉和九国之师作了对比?

(1)_________________________________________________________________________________

(2)_________________________________________________________________________________

(3)_________________________________________________________________________________

(4)_________________________________________________________________________________

7.作者举陈涉为例,旨在说明什么道理?

______________________________________________________________________________________

8.本文的中心论点是什么?

______________________________________________________________________________________

综合练习

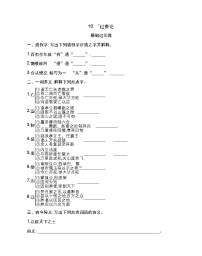

1.下列词语中加粗字的注音有误的一项是( )

A.甿(méng)隶 | 万乘(shèng) | 锄耰(yōu)棘矜(qín) |

B.鞭笞(chī) | 从(zòng)散约败 | 瓮牖(yǒu)绳枢 |

C.隳(huī)名城 | 蹑足行(háng)伍 | 度(dù)长絜(jié)大 |

D.以窥(kuī)周室 | 亡矢(shǐ) | 遗镞(zú) 逡(qūn)巡 |

2.下列词语中加粗字的音、义都正确的一组是( )

A.蒙(méng承接)故业 | 膏腴(gāo yá沃)之地 |

B.履(lǚ实行)至尊 | 振长策(cè马鞭子) |

C.瓮牖(yǒu窗户)绳枢 | 鞭笞(chí打)天下 |

D.制其弊(bì疲惫) | 逡巡(jún sún徘徊) |

3.下列加粗词语的解释,完全正确的一项是( )

A.蒙故业,因遗策(前代的策略) | 因利乘便(因为) |

B.合从缔交,相与为一(一体) | 奋六世之余烈(余威) |

C.追亡逐北(溃败的军队) | 斩木为兵,揭竿为旗(揭开) |

D.将数百之众(率领) | 关中之固,金城千里(坚固的城) |

4.以下各项中对词义解释有误的一项是( )

A.因(由于)遗策 | 膏腴(肥沃)之地 |

B.亡(损失)矢遗镞 | 秦有余力而制其弊(困乏,疲惫) |

C.瓮牖(窗户)绳枢 | 据崤函之固(险固的地势) |

D.履(登上)至尊 | 以致(招纳)天下之士 |

5.对下面各组句子中加粗词语意思是否相同的判断正确的一项是( )

①致万乘之势。 | ②以弱天下之民。 |

以致天下之士。 | 会盟而谋弱秦。 |

③试使山东之国与陈涉度长絜大。 | ④秦人开关延敌。 |

内立流度,务耕织。 | 延及孝文王、庄襄王。 |

⑤收天下之兵。 | ⑥振长策而御宇内。 |

斩木为兵。 | 因遗策。 |

⑦赵奢之伦制其兵。 | ⑧序八州而朝同列。 |

履至尊而制六合。 | 强国请服,弱国入朝。 |

A.只有一组意思完全相同。 B.有两组意思完全相同。

C.有三组意思完全相同。 D.以上都不对。

6.以下各句中没有通假字的两项是( )

A.赢粮而景从。 B.合从缔交,相与为一。

C.振长策而御宇内。 D.余威震于殊俗。

E.序八州而朝同列,百有余年矣。F.孝公既没。

7.下列各组句子加粗词意义相同的一组是( )

A.不爱珍器重宝肥饶之地——宽厚而爱人

B.蒙故业,因遗策——因利乘便,宰割天下,分裂山河

C.追亡逐北,伏尸百万——吞二周而亡诸侯

D.约从离衡——于是从散约败

8.解释下列各组一词多义。

(1)制

①终岁不制衣则寒( )发 ②王廖、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵( )

③秦有余力而制其弊( ) ④乃重修岳阳楼,增其旧制( )

(2)亡

①河曲智叟亡以应( ) ②追亡逐北,伏尸百万( )

③秦无亡矢遗镞之费( ) ④吞二周而亡诸侯

(3)利

①信臣精卒,陈利兵而谁何( ) ②有蒋氏者,专其利三年矣( )

③因利乘便,宰割天下,分裂山河( )

(4)固

①卒买鱼烹食,得鱼腹中书,固以怪之矣( ) ②秦孝公据崤函之固( )

③固国不以山溪之险( ) ④汝心之固,固不可彻( )

(5)因

①因利乘便,宰割天下( ) ②蒙故业,因遗策( )

③然后践华为城,因河为池( )

(6)延

①秦人开关延敌( ) ②延及孝文王、庄襄王,享国之日浅( )

(7)爱

①不爱珍器重宝肥饶之地( ) ②明智而忠信,宽厚而爱人( )

(8)致

①以致天下之士( ) ②然秦以区区之地,致万乘之势( )

(9)及

①及至始皇,奋六世之余烈( ) ②行军用兵之道,非及向时之士也( )

(10)度

①试使山东诸国与陈涉度长絜大( ) ②商君佐之,内立法度( )

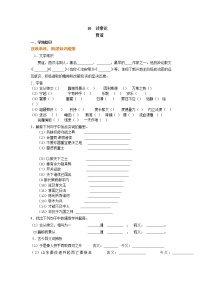

9.下列句子中加粗的词有两组解释有误,选出判断正确的一项是( )

①百越之君,俯首系颈,委命下吏(系,系上绳子。委,委弃。)

②孝公既没(没,殁,死去。)

③会盟而谋弱秦(谋,谋求。)

④开关延敌(延,请,迎击),九国之师逡巡而不敢前(逡巡,徘徊。)

⑤伏尸百万,流血漂橹(橹,船桨。)

A.②③ B.③④ C.①⑤ D.①④

10.下列句中“而”的用法与其他三句不同的一句是( )

A.序八州而朝同列。 B.信臣精卒,陈利兵而谁何

C.山东豪俊遂并起而亡秦族矣 D.秦无亡矢遗镞之费,而天下诸侯已困矣

11.下列句中“之”的意义同其他三句不同的一项是( )

A.商君佐之,内立法度,务耕织 B.北收要害之郡

C.享国之日浅,国家无事 D.行军用兵之道,非及向时之士也

12.下列句中加粗的词活用相同的两项是( )

A.天下云集响应,赢粮而景从 B.焚百家之言,以愚黔首

C.序八州而朝同列,百有余年矣 D.且夫天下非小弱也

13.下列句中加粗的字活用相同的两项是( )

A.内立法度,务耕织 B.履至尊而制六合

C.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱 D.追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹

14.下列句中加粗的字活用与其他三句不同的一句是( )

A.外连衡而斗诸侯 B.胡人不敢南下而牧马

C.却匈奴七百余里 D.诸侯恐惧,会盟而谋弱秦

15.对文章内容理解有误的两项是( )

A.“执敲扑而鞭笞天下”一句形象地写出秦始皇用严酷的刑罚来奴役天下的百姓。

B.题目《过秦论》的“过”是动词。“过秦”的意思是“超过秦国”。

C.“山东豪俊遂并起而亡秦族矣”概括了陈涉起义的结果。

D.文章最后一段得出的结论“仁义不施而攻守之势异也”就是本文的中心论点。

E.本文全篇分析了秦灭亡的种种原因,是一篇典型的议论文。

16.下面句子译成现代汉语,有误的一项是( )

A.外连横而斗诸侯——对外用连衡的策略同诸侯斗争。

B.流血漂橹——流出的血多得能漂起盾牌。

C.从散约败——合纵的盟约解散了。

D.秦人开关延敌——秦人大开函谷关,迎战敌人。

17.下面句子译成现代汉语,正确的一项是( )

A.斩木为兵,揭竿为旗——砍伐树木作武器,举起竹竿作旗帜。

B.然秦以区区之地,致万乘之势——然而秦凭借着小小的地方,发展到了兵车万乘的国势。

C.信臣精卒,陈利兵而谁何——可靠的大臣,精锐的士兵,拿出锋利的武器,谁能奈何他们?

D.成败异变,功业相反也——条件好者失败,而条件差者成功,功业完全相反。

18.阅读下面的短文,回答问题。

秦灭周祀,并四海,兼诸侯,南面称帝,以养四海。天下之士斐然乡风。若是,何也?曰:近古之无王者久矣。周室卑微,五霸既灭,令不行于天下。是以诸侯力政,强凌弱,众暴寡,兵革不休,士民罢弊。今秦南面而王天下,是上有天子也。即元元之民冀得安其性命,莫不虚心而仰上。当此之时,专威定功,安危之本,在于此矣。

秦王怀贪鄙之心,行自奋之智,不信功臣,不亲士民,废王道而立私爱,焚文书而酷刑法,先诈力而后仁义,以暴虐为天下始。夫兼并者高诈力,安危者贵顺权,此言取与守不同术也。秦离战国而王天下,其道不易,其政不改,是其所以取之也。孤独而有之,故其亡可立而待也。

(贾谊《过秦论》中篇)

(1)写出句中加横线词的解释。

①南面称帝,以养四海。养:____________________ ②周室卑微。卑微:____________________

③强凌弱,众暴寡。暴:____________________ ④即元元之民冀得安其性命。元元:____________________

(2)以下词句中,没有通假字的一项是( )

A.天下之士斐然乡风。 B.秦离战国而王天下。

C.是以诸侯力政。 D.兵革不休,士民罢弊。

(3)写出以下各句中“是”指代的内容。

①若是何也?是:____________________

②是以诸侯力政。是:____________________

③是上有天子也。是:____________________

(4)选出以下各句子翻译正确的一项。

①专威定功,安危之本,在于此矣。( )

A.专权和威望可以定下功业,国家安定的根本,在此一举。

B.专门的威势,既定的功业,是国家安定的关键,全在这时了。

C.保持威势,成就功业,安定危困局面的关键就在这里。

D.保持威风,成就大功,安定危困局面的重要意义就在这里。

②秦王怀贪鄙之心,行自奋之智。( )

A.秦始皇心地贪婪、鄙陋,依仗自以为高明的才智,一意孤行。

B.秦二世心地贪婪、见解偏狭,推行自以为出人之上的智谋。

C.秦二世怀有贪婪、鄙陋的居心,自作聪明,一意孤行。

D.秦始皇心地贪婪、鄙陋,推行自己奋发的才智。

③废王道而立私爱,焚文书而酷刑法。( )

A.不行王道而施行自己欣赏的霸道,焚烧典籍,残酷施行刑罚制度。

B.废除王道的仁政,建立自己喜爱的制度,那就是焚书愚民和使刑法更加严酷。

C.不行王道而让自己的亲信掌权,大搞焚书和残酷刑罚。

D.废除仁政的王道,建立私人喜爱的霸道,烧掉自家书籍,奴役天下百姓。

④先诈力而后仁义。( )

A.先有欺诈的力量,后实行仁义政策。

B.把欺诈和暴力放在前面,把仁义道德放在次要地位上。

C.注重欺诈和暴力,轻视施行仁义的政策。

D.使欺诈和暴力在国内先推行,然后再考虑仁义。

⑤兼并者高诈力,安危者贵顺权。( )

A.搞兼并战争的人都有高超的欺诈手段和暴力,求平安的人们都认为顺从权威的做法可贵。

B.搞兼并战争的人崇尚欺诈和暴力,安定危困局面的人重视顺应民心和权宜之计。

C.兼并别国的做法有极高的欺诈能力,安于现状的君王以顺认为贵。

D.兼并别国的行为抬高了欺诈和暴力的地位,使安于现状的国家处在危机之中,只好顺从强权。

⑥孤独而有之,故其亡可立而待也。( )

A.孤独的人如果有了危险,他的死亡甚至在站立时都会降临。

B.孤立无援的秦国已有了内乱,所以它的死亡命运指日可待。

C.孤立并且孤独的秦国占有天下,它的灭亡可以立刻等到。

D.孤立无援的秦国占有天下,它灭亡的日子很快就会到来。

(5)以下说法不合文意的一项是( )

A.秦始皇统一天下本来就不得人心,后来又施行暴政,所以秦王朝很快就倾覆了。

B.天下百姓虚心仰上表明他们要求过安定的生活,这表明秦的统一符合民心。

C.兼并天下不妨采用一些诈力手段,但安定之后,想保有天下,就一定要施行仁义。

D.秦始皇不懂得攻守之势已发生了变化,仍自以为是,以诈力统治天下,终于导致了秦王朝的灭亡。

拓展练习

阅读下面的选文,回答问题。

及孝景初立,广为陇西都尉,徙为骑郎将。吴楚军时,广为骁骑都尉,从太尉亚夫击吴楚军,取旗,显功名昌邑下。以梁王授广将军印,还,赏不行。徙为上谷太守,匈奴日以合战。典属国公孙昆邪为上泣曰:“李广才气,天下无双,自负其能,数与虏敌战,恐亡之。”于是乃徙为上郡太守。后广转为边郡太守,徙上郡。尝为陇西、北地鴈门、代郡、云中太守,皆以力战为名。

匈奴大入上郡,天子使中贵人从广勒习兵击匈奴。中贵人将骑数十纵,见匈奴三人,与战。三人还射,伤中贵人,杀其骑且尽。中贵人走广。广曰:“是必射雕者也。”广乃遂从百骑往驰三人。三人亡马步行,行数十里。广令其骑张左右翼,而广身自射彼三人者,杀其二人,生得一人,果匈奴射雕者也。已缚之上马,望匈奴有数千骑,见广,以为诱骑,皆惊,上山陈。广之百骑皆大恐,欲驰还走。广曰:“吾去大军数十里,今如此以百骑走,匈奴追射我立尽。今我留,匈奴必以我为大军之诱,必不敢击我。”广令诸骑曰:“前!”前未到匈奴陈二里所,止,令曰:“皆下马解鞍!”其骑曰:“虏多且近,即有急,奈何?”广曰:“彼虏以我为走,今皆解鞍以示不走,用坚其意。”于是胡骑遂不敢击。有白马将出护其兵,李广上马与十余骑射杀胡白马将,而复还至其骑中,解鞍,令士皆纵马卧。是时会暮,胡兵终怪之,不敢击。夜半时,胡兵亦以为汉有伏军于旁欲夜取之,胡皆引兵而去。平旦,李广乃归其大军。大军不知广所之,故弗从。

(《史记·李将军列传》)

1.下列句子中的词语解释正确的是( )

A.显功名昌邑下。 显:显露,暴露。

B.自负其能,数与匈奴战。 负:倚仗。

C.天子使中贵人从广勒习兵。 勒:率领。

D.皆惊,上山陈。 陈:陈列。

2.下列句子中的“以”字是连词的是( )

A.匈奴日以合战。 B.皆以力战为名。

C.匈奴以我为大军之诱。 D.胡兵亦以为汉有伏军于旁欲夜取之。

3.下列句子中的字不可以被后面给出的字所代替的是( )

A.乃徙为上郡太守。 徙=迁。 B.而广身自射彼三人者。 身自=亲自。

C.于是胡骑遂不敢击。 击=攻。 D.胡皆引兵而去。 引=领。

4.以下句子在文中的意思,理解有误的是( )

A.广令其骑张左右翼。——李广命令他部下的骑兵排开阵势,像张开左右两个翅膀一样。

B.广之百骑皆大恐。——李广手下的百名骑兵都非常惊恐。

C.吾去大军数十里。——我们距离匈奴的大部队只有几十里。

D.是时会暮,胡兵终怪之,不敢击。——当时恰好是日落时分,匈奴终归感到蹊跷,不敢进攻李广他们。

5.以下描写中,没有体现出李广作战中经验丰富谋略过人的是( )

A.广曰:“是必射雕者也。” B.而广身自射彼三人者,杀其二人,生得一人。

C.广令诸骑曰:“前!”前未到匈奴陈二里所,止。 D.解鞍,令士皆纵马卧。

6.下列关于本文的分析中,不正确的一项是( )

A.吴楚两国叛乱时,李广作战英勇,立下功劳,但因为在抗击吴楚军时,私自接受了梁王所授予他的将军印,所以还朝后未能得到赏赐。

B.本文善于运用对比的手法来体现李广的才气。如以中贵人以数十骑不敌匈奴三人来对比李广亲自射杀擒拿匈奴射雕者;以百骑遇匈奴数千骑而能全身而退,从而表现中贵人的无能和李广的智勇双全。

C.李广开始时担任的是上谷太守,由于那里地处边陲,与匈奴作战太多,皇帝听信公孙昆邪的话担心他会投靠匈奴,从而使汉朝失去一员大将,故认为他不宜久居太谷.将他转调为上郡太守。

D.匈奴以数千骑碰到李广百骑却只围而不攻,一方面写出李广的谋略和胆识,另一方面通过匈奴的忌惮、怀疑从侧面体现了李广的震慑力。

参考答案

基础练习

1.只有全文最后一句。

2.事实胜于雄辩。经过这两段生动的记述,读者对秦的盛世转瞬即逝的景况已深深印在脑中,对秦灭亡的原因不是外部因素引起,而是内因导致已有认识,只是还未明确,此时作者将论点摆出,自然令读者信服。所以金圣叹说:只是末句“仁义不施”之语,便断尽此通篇文字。这足见文章构思精巧。

3.可以,用事实来论证,最后观点水到渠成,更具有说服力。

4.秦的逐步强大——秦统一中国——为巩固政权在政治、军事、思想文化方面采取的措施——陈涉起义——对陈涉实力的分析——分析秦灭亡的原因。

5.(1)政治上是“吞二周而亡诸侯,履至尊而制六合”;(2)军事上是“南取百越之地”“北却匈奴”;(3)文化上是“废先王之道,焚百家之言”(4)地理防务上是修筑长城,占据险关,“践华为城,因河为池”。

6.(1)社会地位 (2)武器 (3)部队的素质 (4)用兵之道

7.旨在说明秦国处于守势之时,未能采取仁政,从而导致反抗。

8.“仁义不施而攻守之势异也。”

综合练习

1.C(应为度duó)

2.A(“履”意思有误,“笞”读音错,“逡”读音错)

3.D(A“因”意思有误,B“余烈”意思有误,C“揭意”思有误)

4.A(“因”是沿袭之意)

5.B(②相同,都是使……削弱的意思;⑤相同,都是兵器的意思。)

6.CD

7.D(都是指连衡之约)

8.(1)制 ①制作 | ②统率指挥 | ③控制制服 | ④规模 |

(2)亡 ①无 | ②逃跑 | ③丢失 | ④灭亡灭掉 |

(3)利 ①锋利 | ②好处 | ③有利的(形势) | |

人教统编版选择性必修 中册11.1 过秦论一课一练: 这是一份人教统编版选择性必修 中册11.1 过秦论一课一练,共6页。试卷主要包含了文言文阅读,语言表达,选择类,微写作等内容,欢迎下载使用。

高中语文人教统编版选择性必修 中册11.1 过秦论优秀巩固练习: 这是一份高中语文人教统编版选择性必修 中册11.1 过秦论优秀巩固练习,共5页。试卷主要包含了下列句子中含有通假字的一项是,下列加点虚词的意义相同的一项是,补写出下列句子中的空缺部分等内容,欢迎下载使用。

高中语文11.1 过秦论复习练习题: 这是一份高中语文11.1 过秦论复习练习题,共6页。试卷主要包含了选择题,文言文阅读,语言表达,情景默写等内容,欢迎下载使用。