语文八年级下册8*时间的脚印集体备课课件ppt

展开时间除了把它的脚印留在明显的地方之外,还把脚印留在了许许多多我们不曾看到、不曾了解的地方。在那里,隐藏着的不仅仅是时间的脚印,而且还有无数的宝藏。例如,那千万年来躺在山野里的岩石,便是一部历史的教科书……今天我们就来学习我国著名科普作家陶世龙的《时间的脚印》,和陶老先生一起走进大自然 。

了解岩石记录时间的相关知识,掌握本文说明顺序中的逻辑顺序。(重点)明确说明对象,理清文章思路;体会本文生动有趣的语言。(难点)认识岩石记录时间的功能,培养学生的探索意识和科学精神。(重点)

陶世龙(1929—),四川安岳县人,我国著名科普作家。 代表作品有《打开地下宝库的钥匙》《揭开大地的秘密》《地球的画像》《火山和地震》《多变的地球》等科普读物。

本文是一篇科普作品,其主要任务是介绍岩石记录时间的奇异功能,目的是说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义,激发青少年探索自然奥秘的热情。文章的题目《时间的脚印》,是从高土其《时间伯伯》一诗中引申借用来的。其拟人化手法的运用,形象地说明了那些形形色色、大大小小的岩石中都潜藏着时间的踪影,以引起人们的探究欲望和阅读兴趣。

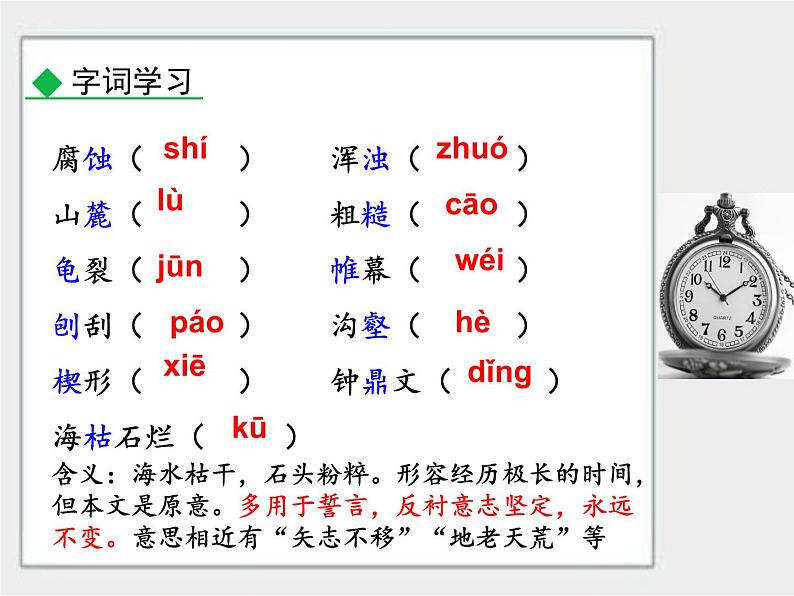

腐蚀( ) 浑浊( ) 山麓( ) 粗糙( ) 龟裂( ) 帷幕( ) 刨刮( ) 沟壑( ) 楔形( ) 钟鼎文( ) 海枯石烂( )含义:海水枯干,石头粉粹。形容经历极长的时间,但本文是原意。多用于誓言,反衬意志坚定,永远不变。意思相近有“矢志不移”“地老天荒”等

(自由朗读课文,感知文章内容) 1、标出每个自然段的序号(共31段)。 2、文中有许多独立成段的句子,找一找并思考它的作用。 3、在书上标记说明方法并思考其作用。

5、7、11、13、18、22、24、27

文中有许多独立成段的句子,想一想它们的作用。 (《同步》37页“课堂导学”第1题)1.岩石是怎样记录下时间的呢?(5)提出问题,引出读者的思考;承上启下,引出下文的说明内容:岩石是怎样记录时间的。2.岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。(22)承上,说明岩石可以保存历史痕迹;启下,引出下文岩石保存历史痕迹的其它方式。3.化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。(27)承上,说明化石中保存了历史的痕迹;启下,引出下文化石是怎样帮我们认识地球历史的发展过程的。

第一部分:(1—4)引出岩石可以记录时间的。第二部分:(5—29)详细讲解岩石是怎样记录时间的。第三部分:(30—31)揭示读懂岩石记录时间的意义

1.介绍故宫“铜壶滴漏” 是否偏离主旨?

(1)没有偏离主题,①这是一种做铺垫的写法,人类记录时间的方式有如此奇异的,那么大自然记录时间的方式会更奇妙,更具内涵。②引起读者的阅读兴趣,增强文章的可读性。(2)偏离主题,删掉后第三段和第五段“岩石是怎样记录时间的呢”衔接更自然更紧凑。

提示一:读第1—4段。提示二:这一段是插说,可以辩证地看待问题

2.你能根据书上的有关内容概述“石烂”到“新生”的过程吗?

提示一:读第7—18段。

提示二:岩石经受着阳光、霜雪、风雨、空气、水流、生物和人类的破坏。

(碎石,沙砾,泥土)—

3.人类是怎样根据岩石来判断时间的?

提示一:读第19—21自然段。

提示二:可从岩层厚度、排列顺序、地壳运动方面去思考。

岩层厚度:1米厚(3000—10000年)排列顺序:最早形成的“躺”在最下面地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立

4.岩石是怎样保存历史痕迹的?

提示一:读第22—26自然段。

提示二:可从岩石结构、石头颜色、生物化石等方面去考虑。

岩石结构——反映地壳的活动石头颜色——反映远古的气候生物化石——反映历史的发展

5.人类是怎样根据岩石来认识地球的发展历史的?

提示一:读第27—29自然段。

提示二:根据不同类型的化石去思考。

三叶虫化石——“寒武纪”——海洋宽广

大树木化石——“石炭纪”——温暖潮湿

长毛兽化石——“第四纪”——气候寒冷

引出岩石可以记录时间(1—4)

读懂岩石记录时间的意义(30—31)

岩石的厚度和顺序可以记录时间(5—21)

岩石保存了许多的历史痕迹(22—29)

不仅使我们增加了知识,而且还有助于我们去找寻地下的宝藏。

说明顺序有时间顺序、空间顺序、逻辑顺序 。1.时间顺序多用于介绍事物的发展变化过程、制作工序等,如法布尔的《蝉》介绍了蝉卵孵化成幼虫到蜕皮再到钻入土中的过程,就采用了时间顺序。2.空间顺序,一般有从上到下、从前到后、从中间到两边等,常用于介绍建筑物或物品,如《梦回繁华》对《清明上河图)画面内容的介绍,就采用了空间顺序。3.逻辑顺序是介绍事理时常采用的顺序,有先总说后分说、从概括到具体、从现象到本质、从主到次等。比如《苏州园林》,先总说苏州园林的特点,然后从四个角度加以分说,就采用了逻辑顺序。

1. 时间伯伯, 你是最伟大的旅行家, 你从不犹豫你的脚步, 走过历史的每一个时代。 ——高士其的《时间伯伯》

引用高士其的诗句,把时间拟人化,既引出了本文的说明内容:时间的脚印;又照应题目,吸引读者的阅读兴趣 。

(《同步》38页“课堂导学”第2题 )

2.如果大量的水结成了冰,形成冰河,它缓慢地移动着,破坏作用就更大了,就好像一柄铁扫帚从地上扫过,刨刮着所遇到的一些石头。

运用打比方,将冰河的移动比作铁扫帚扫过地面,生动形象地表现了冰河对石头的破坏作用。“刨刮”表现了冰河对岩石破坏作用的巨大。

3. 水流和风还不断地冲刷、吹拂着它。特别是刮风沙的时候,就像砂轮在有力地转动,岩石被磨损得光溜溜的,造成了许多奇形怪状的石头。

运用打比方,将风沙比作砂轮,生动形象地表现了风沙等自然力对岩石的侵蚀作用。

5.当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。

举例子、作比较,以建兰新铁路时人们炸山头为例,具体有力地说明了人对岩石的破坏作用。将人对岩石的破坏速度与地质作用的速度进行比较,突出强调了人对岩石的破坏作用。

4.化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。例如,很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石。它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代。

举例子、列数字,以三叶虫化石为例,具体有力地说明化石是历史的证人,也准确说明地球历史的发展过程需要的时间之长。

1.根据计算,大约3 000到10 000年的时间,可以形成1米厚的岩石。

“大约”表估计,准确说明1米厚岩石的形成时间是估计的,体现了说明文语言的准确和严密。

2.石头颜色的不同,也常常说明着地球上的变化。

3.如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚步,一步一步地走向地下宝库。

“常常”表经常,通过说明石头的颜色来说明着地球上的变化的概率很高,体现了说明文语言的准确和严密。

“有可能”表不确定,通过对石头的熟悉和研究,可以了解地下宝库只是一种可能,并不是很确定,体现了说明文语言的准确和严密。

(《同步》38页“课堂导学”第3题 )

1.不要认为岩石是坚固不坏的,它无时无刻不经受着从各方面来的“攻击”:阳光炙烤着它,霜雪冷冻着它……

“攻击”表进攻,运用了拟人手法,赋予了阳光、霜雪以人的动作,生动形象地说明了岩石时刻受到破坏。

2.越是笨重的石块越跑不远,越是轻小的沙砾越能旅行到遥远的地方。

“跑”“旅行”运用拟人的手法,赋予岩石以人的动作,写了岩石被分解后的不同命运,使文章生动有趣。

3.狂风吹来了,洪水冲来了,冰河爬来了,碎石、沙砾、泥土被它们带着,开始了旅行。

运用排比、拟人的手法,赋予狂风、洪水、冰河以人的动作,生动形象地描绘了狂风、洪水、冰河等自然力的威力势不可当。

多处使用修辞手法,一是拉近了与读者之间的距离,读来亲切有味;二是增强了语言的形象性和表现力。

本文作者以充满智慧的笔触,将岩石能够记录时间的原因以及怎样记录时间向我们进行了介绍,并以丰富的实例和富有启发性的语言,引起人们探索自然奥秘的兴趣,启示人们珍惜时间,并用自己的知识和智慧去读懂大自然的记录,造福人类。

这篇科普文章以记录时间的方式为切入点,向我们介绍了有关岩石的丰富而有趣的科学知识,由此你对科普类文章有了怎样的认识呢? 科普类文章应从以下几个方面去认识: 1.科普类文章是传播科学知识、启迪青少年智慧的优秀读物,理趣、情趣兼备。 2.科普类文章既有丰富的知识又是探索知识的钥匙。 3.多读科普作品,了解神奇的世界,也了解人类伟大的创造和成就。 4.读科普作品,增强求知欲,激发学科学、爱科学、用科学的热情。

少壮不努力,老大徒伤悲。 ——《长歌行》一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴。 ——俗语放弃时间的人,时间也放弃他。——莎士比亚时间就像海绵里的水,只要愿挤,总还是有的。——鲁迅莫等闲,白了少年头,空悲切!——岳飞逝者如斯夫,不舍昼夜。——孔子把活着的每一天看作生命的最后一天。——海伦·凯勒

人教部编版八年级下册第二单元8*时间的脚印课文内容课件ppt: 这是一份人教部编版八年级下册第二单元8*时间的脚印课文内容课件ppt,共58页。PPT课件主要包含了作者简介,背景链接,预习检查与更正,字词读音,词语解释,第一部分,第二部分,第四部分,第三部分,整体感知等内容,欢迎下载使用。

八年级下册8*时间的脚印示范课ppt课件: 这是一份八年级下册8*时间的脚印示范课ppt课件,共43页。PPT课件主要包含了时间的脚印,你觉得时间是什么,岁月的无声流逝,人老色衰青春不再等内容,欢迎下载使用。

人教部编版八年级下册8*时间的脚印优秀课件ppt: 这是一份人教部编版八年级下册8*时间的脚印优秀课件ppt,共7页。PPT课件主要包含了段落层次等内容,欢迎下载使用。