高中语文人教版 (新课标)必修五6 *逍遥游达标测试

展开第6课 逍遥游

“俯不祚于人”?

2012年第10期的《银潮》上,有篇短文《“还债奶奶”彰显诚信力量》,赞扬了一位八旬老人替因病去世的儿子还债的事。作者感慨地写道:“仰不愧于天,俯不祚于人。‘还债奶奶’传递了一份感人至深、可敬可学的力量。”文中的“不祚”,显然是“不怍”的误写。

“怍”与“祚”,都读作“zuò”,但不是一回事。怍,本义指惭愧,作动词用时,指改变面色,“不怍”即不惭愧。祚,本义指福、福运,作动词用时,指赐福、保佑、报答、报酬。“仰不愧于天,俯不怍于人”,语出《孟子·尽心上》,意思是说,抬起头来看看,觉得自己对上天无愧;低下头去想想,觉得自己对别人无愧。做人要光明磊落,问心无愧。

——摘自《咬文嚼字》2013年合订本,作者:正江仁

“逍遥”和“游”是《庄子》一书中频繁使用的两个表达其人生哲学的关键词语。一般情况下都是各自单独使用,只有在《逍遥游》一文的题目中,两个词才合在一起构成一个短语。《逍遥游》为《庄子》一书的首篇,主旨是讲人生的境界。在庄子看来,理想的人生境界就是人生在世能做到“逍遥游”。

北冥( ) 尘埃( ) 坳堂( ) 夭阏( )

抢地( ) 舂粮( ) 晦朔( ) 翱翔( )

蓬蒿( ) 抟泠( ) 鲲( ) 蜩( )

决起而飞( ) 榆枋( ) 蟪蛄( )

斥( ) 数数然( ) 恶乎待( )

答案:míng āi ào è qiāng chōng shuò áo hāo tuánlíng

kūn tiáo xuè fāng huìgū yàn shuò wū

“虫”读作huǐ,是个象形字。其甲骨文的形体,像一条长虫形。商朝金文的形体,像头部为三角形的毒蛇。小篆的形体,像一条曲卧的虫形。楷书的写法,就没有虫的样子了。

“虫”是个部首字。在汉字中,凡从“虫”的字大都与爬虫、昆虫有关,如“蝎” “蚁”“蛇”“蝶”等。

背景链接

庄子生活的年代,正是我国古代社会大变革、大动荡、大战乱的时代,周王朝名存实亡,各诸侯国之间的战争愈演愈烈,战争空前残酷。庄子对这样的社会现实深为不满,时时进行尖锐的批判,发出沉痛的抗议。同时,他对自己无力改变这样的社会现实心有不甘,想用自己的一套思想和人生观来影响和改造人们。这正是庄子思想产生的社会背景和主观原因。但他追求自由的心灵只能在幻想的天地里翱翔,在绝对自由的境界里寻求解脱。正是在这种情况下,他写出了苦闷心灵的追求之歌《逍遥游》。

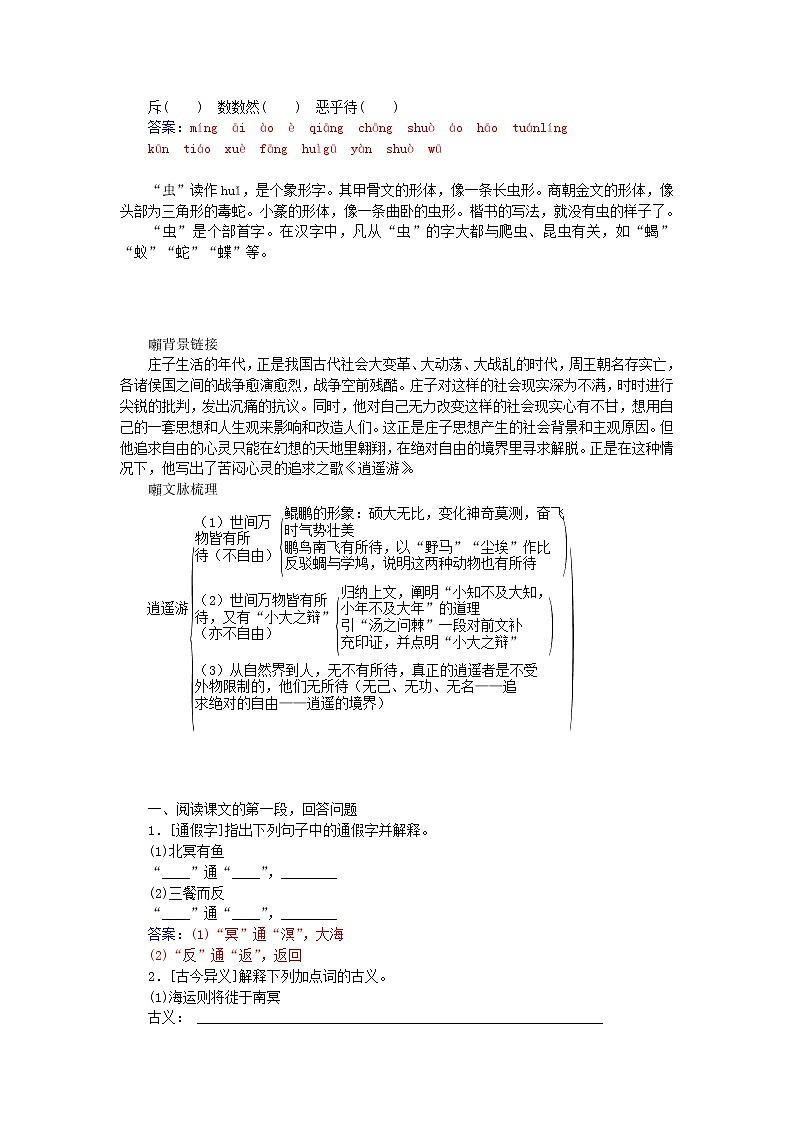

文脉梳理

一、阅读课文的第一段,回答问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)北冥有鱼

“____”通“____”,________

(2)三餐而反

“____”通“____”,________

答案:(1)“冥”通“溟”,大海

(2)“反”通“返”,返回

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)海运则将徙于南冥

古义: __________________________________________________________

今义:海上运输

(2)南冥者,天池也

古义:___________________________________________________________

今义:一种天然形成的湖泊

(3)去以六月息者也

古义:___________________________________________________________

今义:气息;休息

(4)腹犹果然

古义:___________________________________________________________

今义:表示事实与所说或所料相符

(5)之二虫又何知

古义:___________________________________________________________

今义:虫子

答案:(1)海动

(2)天然形成的大水池

(3)气息,这里指风

(4)食饱之状

(5)泛指动物

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象并释义。

(1)怒而飞

_______________________________________________________

(2)而后乃今将图南

_______________________________________________________

(3)适莽苍者

_______________________________________________________

答案:(1)形容词作动词,奋发、振翅

(2)名词作动词,向南飞

(3)形容词作名词,郊野

4.[一词多义]解释下列加点词的含义。

(1)则

①海运则将徙于南冥 ____________

②则其负大舟也无力 ____________

③时则不至 ____________

(2)志

①《齐谐》者,志怪者也 ____________

②寻向所志,遂迷,不复得路(《桃花源记》) ____________

③故非有志者不能至也(《游褒禅山记》) ____________

④《项脊轩志》 ____________

(3)息

①去以六月息者也 ____________

②请息交以绝游(《归去来兮辞》) ____________

③长太息以掩涕兮(《离骚》) ____________

答案:(1)①副词,就 ②副词,那么 ③副词,或者

(2)①动词,记载 ②动词,做标志 ③名词,志向 ④名词,一种文体,记

(3)①名词,气息,这里指风 ②动词,停止 ③动词,叹息

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)《齐谐》者,志怪者也

句式:___________________________________________________________

译文:___________________________________________________________

(2)野马也,尘埃也,生物之以息相吹也

句式:___________________________________________________________

译文:___________________________________________________________

答案:(1)判断句,“……者,……也”表判断。《齐谐》,是记载怪异事情的书

(2)判断句,“……也”表判断。山野中的雾气,空中的尘埃,都是生物用气息相吹的结果

文言文翻译九大易错点(4)

语言不合规范

例:而子始以不訾之身,怒万乘之主;及其享受爵禄,又不闻匡救之术,进退无所据矣。(《后汉书》2006年高考四川卷)

误译:然而你当初不惜以非常宝贵之身,使君王翻白眼儿。等到你做官享受俸禄之后,却又听不到匡救的方略,真是做官与隐退都没有根据了。

解析:这段译文的不规范表现在两个方面:①文白夹杂,“身”“匡救”等文言词语没有译出。根据语境,“身”可译为“生命”;“匡救”可译为“匡时救世”。②风格不一致,整体上看是严肃的书面语,而“翻白眼儿”显然是口语化的。

正译:然而你当初不惜以非常宝贵的生命,使君王发怒。等到你做官享受俸禄之后,却又听不到你匡时救世的方略,真是做官与隐退都没有根据了。

6.[筛选信息]下列各项中,属于庄子宣扬绝对自由的是( )

A.说明鲲鹏借助风力,高飞万里。

B.突出鲲鹏的气势。

C.突出鲲鹏的逍遥。

D.说明鲲鹏是有所待,它是不逍遥、不自由的。

答案:D

7.[分析概括]本文第一段描述鲲鹏的形象及奋飞时的气势,与下文论述逍遥游有什么联系?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:“去以六月息者也”,鲲鹏展翅高飞,必须凭借六月的大风。它的活动是有所凭借的。庄子用反面例子,为下文推出“逍遥”作了铺垫。

二、阅读课文的第二段,回答问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)小知不及大知

“____”通“____”,________

(2)汤之问棘也是已

“____”通“____”,________

(3)此小大之辩也

“____”通“____”,________

答案:(1)“知”通“智”,智慧

(2)“已”通“矣”,语气词

(3)“辩”通“辨”,区别

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)蟪蛄不知春秋

古义:___________________________________________________________

今义:春季和秋季,常用来指整个一年,泛指岁月;人的年岁

(2)众人匹之

古义:___________________________________________________________

今义:多数人

(3)穷发之北有冥海者

古义:___________________________________________________________

今义:头发

答案:(1)四季 (2)一般人 (3)指草木

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象并释义。

(1)绝云气

_______________________________________________________

(2)不过数仞而下

_______________________________________________________

答案:(1)形容词作动词,直上穿过

(2)名词作动词,向下落

4.[一词多义]解释下列加点词的含义。

(1)为

①以五百岁为春 ____________

②其名为鲲(第一段) ____________

③化而为鸟(第一段) ____________

④则芥为之舟(第一段) ____________

⑤奚以之九万里而南为(第一段) ____________

⑥若属皆为所虏(《鸿门宴》) ____________

⑦不足为外人道也(《桃花源记》) ____________

(2)之

①众人匹之 ____________

②鲲之大,不知其几千里也(第一段) ____________

③鹏之徙于南冥也(第一段) ____________

④奚以之九万里而南为(第一段) ____________

⑤之二虫又何知(第一段) ____________

答案:(1)①动词,作为 ②动词,叫 ③动词,成为 ④动词,当作

⑤句末表疑问的语气词 ⑥介词,被 ⑦介词,向

(2)①代词,代指彭祖 ②助词,的 ③助词,主谓间取消句子独立性 ④动词,到……去 ⑤代词,此

5.[文言句式]指出下列句子的句式特点并翻译。

(1)奚以知其然也

句式:___________________________________________________________

翻译:___________________________________________________________

(2)彼且奚适也

句式:___________________________________________________________

翻译:___________________________________________________________

答案:(1)宾语前置句,宾语“奚”置于“以”前,应为“以奚知其然也”。怎么知道是这样的呢

(2)宾语前置句,宾语“奚”置于“适”前,应为“彼且适奚也”。而他将要飞到哪里去呢

文言文翻译九大易错点(5)

不辨感情色彩

例:遂不仕,耽玩典籍,忘寝与食。(《晋书·皇甫谧传》2006年豫南五市联考题)

误译:于是他不做官,沉湎于书籍之中,以至废寝忘食。

解析:“耽玩”,深深地爱好玩味,带有褒扬色彩,可译为“沉醉”(深深地处于某种美好的境界之中);译文中的“沉湎”是贬义词。

正译:于是他不做官,沉醉于书籍之中,以至废寝忘食。

6.[筛选信息]本文第二段在说明万物在“有所待”的范围内,存在着“小大之辩”,用了大量例证。下列各组中,形成对比的一组是( )

①朝菌、蟪蛄 ②冥灵、大椿 ③彭祖 ④斥 ⑤鲲鹏

A.④⑤ B.①⑤

C.②④ D.①④

解析:①②③均指时间年岁,④⑤指飞行的极限。

答案:A

7.[分析概括]第二段的开头句“小知不及大知,小年不及大年”在结构上的作用?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:“小知不及大知”总结上文,蜩与学鸠不知道大鹏为什么要飞上九万里高空“而后乃今将图南”,更不懂“适之远近与聚粮多少”相互关系的道理,这就是“小知不及大知”。“小年不及大年”这个分句启下,接着列举“朝菌”“蟪蛄”“冥灵”“大椿”“彭祖”“众人”,来说明“大小之辩”。

三、阅读课文的第三段,回答问题

1.[通假字]指出下列句子中的通假字并解释。

(1)而征一国者

“____”通“____”,________

(2)旬有五日而后反

“____”通“____”,________

“____”通“____”,________

(3)而御六气之辩

“____”通“____”,________

答案:(1)“而”通“能”或“耐”,能力

(2)“有”通“又”,连接整数与零数之间

“反”通“返”,返回

(3)“辩”通“变”,变化

2.[古今异义]解释下列加点词的古义。

(1)行比一乡

古义:___________________________________________________________

今义:比较

(2)定乎内外之分

古义:___________________________________________________________

今义:内部和外部;里面和外面

(3)虽然,犹有未树也

古义:___________________________________________________________

今义:表转折关系的连词

答案:(1)合

(2)自我与外物

(3)虽然如此

3.[词类活用]指出下列加点词的活用现象并释义。

(1)德合一君,而征一国者

_______________________________________________________

(2)举世非之而不加沮

_______________________________________________________

(3)虽然,犹有未树也

_______________________________________________________

(4)彼于致福者

_______________________________________________________

答案:(1)“合”“征”均为动词的使动用法,“使……满意”“使……信任”

(2)形容词作动词,非议

(3)名词作动词,树立

(4)动词的使动用法,使……到来

4.[一词多义]解释下列加点词的含义。

(1)名

①至人无己,神人无功,圣人无名 ____________

②其名为鲲(第一段) ____________

③以其乃华山之阳名之也(《游褒禅山记》) ____________

④隳名城,杀豪杰(《阿房宫赋》) ____________

(2)其

①其自视也,亦若此矣 ____________

②不知其几千里也(第一段) ____________

③天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪?(第一段)

____________

④其皆出于此乎(《师说》) ____________

(3)若

①若夫乘天地之正 ____________

②其翼若垂天之云(第一段) ____________

③若入前为寿(《鸿门宴》) ____________

④曾不若霜妻弱子(《愚公移山》) ____________

答案:(1)①动词,立名 ②名词,名字 ③动词,命名 ④形容词,有名

(2)①代词,他们 ②代词,它 ③连词,表选择,是……还是…… ④副词,大概

(3)①与“夫”共同表示“至于”的意思 ②动词,像 ③名词,你 ④动词,及、比得上

文言文翻译九大易错点(6)

误译原句语气

例:今欲降之而反戮其使,无乃不可乎?(《后汉书·邓寇列传》2006年高考天津卷)

误译:现在想让他投降却反倒杀他的使者,难道不可以吗?

解析:译文处理为一种强烈的反诘语气,不恰当。从语境来看,这是一段“谏”辞,话语方向是“下”对“上”,适合用委婉的语气。“无乃……乎?”这个固定结构在文言文中,也表示一种商量、请求对方重新考虑的委婉语气,译为“恐怕……吧?”

正译:现在想让他投降却反倒杀他的使者,恐怕不可以吧?

5.[筛选信息]庄子认为他仍然没有达到逍遥。在下列各组句子中,达到了逍遥的境界的是( )

①知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者 ②至人无己 ③神人无功 ④宋荣子“彼其于世,未数数然也”

⑤列子“御风而行”

A.①② B.④⑤

C.②③ D.③⑤

答案:C

6.[分析概括]庄子对“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国”的四种人和宋荣子、列子的态度是怎样的?它的理想境界是什么?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:前四种人:不屑。宋荣子:有褒有贬;列子:仍有所待。

理想境界:如果顺应变化,随变自适,而不固执妄行,能够做到这样,自然是无处不自得,无时不逍遥。

本文是庄子苦闷心灵的追求之歌,请分析作者抒发的思想感情。

【探究思路】

―→―→

【探究结论】

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:(示例)品味《逍遥游》所抒发的感情,我从以下两方面入手:

①美丽的大鹏形象体现了作者无法施展抱负、无法实现理想的深深痛苦。作者笔下的大鹏,雄健美丽,志存高远,它能够振翅飞向“九万里”的高空,能够背负青天而飞向遥远的南冥;然而“有所待”的大鹏虽然能高飞万里,但在追求“逍遥游”上却失败了。

②“小知不及大知,小年不及大年”反映了庄子对智慧的肯定,对生命的热爱。庄子主张“绝圣弃知”,他崇尚赞美的是“无己”之“至人”,“无功”之“神人”,“无名”之“圣人”。但是,我们仍然能体会到作者对智慧所持的肯定,对生命所抱的热爱。当蜩与学鸠讥笑大鹏时,作者斥责道:“之二虫又何知!”对人世间那些“知效一官,行比一乡,德合一君,而征一国者”,指出他们自满自足、自以为是,和蜩与学鸠同样可笑。

对于“逍遥”二字的理解,以及《逍遥游》的思想主旨,历来有不同的解释。请谈谈你的看法。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:(观点一)所谓的“逍遥”,就是从一切社会现实的束缚中解脱出来,达到一种精神上的,也是主观上的“绝对自由”。这种理论和办法就是“逍遥游”。

(观点二)它是一种“无待”的境界,即“乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷”,这是一种摆脱了一切主客观束缚的绝对的自由。显然,庄子所追求的这种逍遥或自由在社会现实中是不可能实现的。庄子认为,人只能通过精神的修养,即无知无欲,保持恬淡宁静的心境,体认人与“道”、人与宇宙万物的一体,这样才可以获得精神上的绝对自由。

以“留给明天”为话题,运用典故写一段议论性文段。(250字左右)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:(示例)

上溯历史长河,会发现无数人将自己沉浸于今日的苦痛之中不能自拔,却也有无数人将生命留给了明天。楚大夫沉吟江畔,九死未悔;魏武帝扬鞭东指,壮心不已;陶渊明采菊南山,躬耕陇亩。他们选择把一切留给明天。屈原将自己的清白留给了后人,换来了世人的赞叹与怀念;武帝将自己的豪迈留给了后人,换来了历史的评价,更换来了无数后人的尊崇;陶潜将清贫留给了自己,却换来自己一生在安逸与平静中度过。

留给明天,是一种态度,更是一种责任,正如一位哲人所言:“我用我的一生染绿一片叶子,却将它的金黄留给了明天。”这是何等的无私奉献——不求向今天索取,但求将自己能给予的一切留给明天。(选自2005年高考满分作文《留给明天》)

一、基础知识

1.下列词语中,加点字的读音全部正确的一项是( )

A.北冥(mínɡ) 鲲鹏(kūn) 坳堂(ào)

抟扶摇(chuán)

B.夭阏(è) 蜩鸠(tiáo) 决起(jué)

榆枋(fānɡ)

C.舂粮(chōnɡ) 朝菌(cháo) 蟪蛄(huì)

大椿(chūn)

D.斥(yàn) 蓬蒿(hāo) 泠然(línɡ)

数数然(shuò)

解析:A项,抟tuán扶摇。B项,决xuè起。C项,朝zhāo菌。

答案:D

2.下列句子中,不全含通假字的一项是( )

A.北冥有鱼,其名为鲲 适莽苍者,三餐而反

B.此小大之辩也 彼其于世,未数数然也

C.旬有五日而后反 小知不及大知

D.而御六气之辩 而征一国

解析:B项,“辩”通“辨”,区别。A项,“冥”通“溟”,大海;“反”通“返”,返回。C项,“有”通“又”,用于整数和零数之间;“反”通“返”,返回;“知”通“智”,智慧。D项,“辩”通“变”,变化;“而”通“能”,才能。

答案:B

3.与“《齐谐》者,志怪者也”句式相同的一项是( )

A.而莫之夭阏者

B.覆杯水于坳堂之上

C.石之铿然有声者,所在皆是也

D.野马也,尘埃也

解析:D项与例句均为判断句。A项,宾语前置句。B项,状语后置句。C项,定语后置句。

答案:D

4.下列各句中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.①天之苍苍,其正色邪?其远而无所至极邪

②吾其还也

B.①故九万里,则风斯在下矣

②王无罪岁,斯天下之民至矣

C.①众人匹之,不亦悲乎

②吾不欲匹夫之勇,欲其旅进旅退

D.①去以六月息者也

②夫差与之成而去也

解析:D项,皆为动词,离去。A项,①连词,表选择;②副词,表商量语气。B项,①连词,就;②代词,这样。C项,①动词,比;②名词,与“夫”组合,指逞勇无谋的人。

答案:D

5.下列句子中,加点词语与现代汉语意思相同的一项是( )

A.天之苍苍,其正色邪

B.翱翔蓬蒿之间,此亦飞之至也

C.至人无己,神人无功,圣人无名

D.朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋

解析:B项,古义、今义均指“在空中回旋地飞”。A项,古义:真正的颜色;今义:纯正的颜色或严肃的神色。C项,古义:不求名声;今义:没有名声。D项,古义:四季;今义:春天和秋天。

答案:B

6.下列句子中,文言句式与其他三项不同的一项是( )

A.之二虫又何知

B.彼且奚适也

C.《齐谐》者,志怪者也

D.彼且恶乎待哉

解析:A、B、D三项均是宾语前置句,C项是判断句。

答案:C

二、文言阅读

阅读下面的文字,完成7~10题。

庄子者,蒙人也,名周。周尝为蒙漆园吏。与梁惠王、齐宣王同时。其学无所不窥,然其要本归于老子之言。故其著书十余万言,大抵率寓言也。作《渔父》《盗跖》《胠箧》,以抵訿孔子之徒,以明老子之术。《畏累虚》《亢桑子》之属,皆空语无事实。然善属书离辞,指事类情,用剽剥儒、墨,虽当世宿学不能自解免也。其言洸洋自恣以适己,故自王公大人不能器之。

楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。庄周笑谓使者曰:“千金,重利;卿相,尊位也。子独不见郊祭之牺牛乎?养食之数岁,衣以文绣,以入太庙。当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?子亟去,无污我。我宁游戏污渎之中自快,无为有国者所羁,终身不仕,以快吾志焉。”

(选自《史记·老子韩非列传》)

7.对下列加点词的解释,不正确的一项是( )

A.大抵率寓言也 抵:大概

B.衣以文绣 衣:衣服

C.子亟去,无污我 去:离开

D.无为有国者所羁 羁:拘束

解析:B项,衣:动词,穿。

答案:B

8.下列句子中,加点词的意义和用法相同的一项是 ( )

A.未数数然也 然其要本归于老子之言

B.故自王公大人不能器之 使使厚币迎之

C.以明老子之术 去以六月息者也

D.周尝为蒙漆园吏 奚以之九万里而南为

解析:B项,均为代词,他。A项,形容词词尾,“……的样子”/连词,表转折,然而。C项,连词,表目的,来/介词,凭借。D项,动词,担任/语气词,呢。

答案:B

9.下列各句中,加点词的意思与其他三项不同的一项是( )

A.许以为相

B.若舍郑以为东道主

C.闻道百,以为莫己若者

D.木直中绳,以为轮

解析:C项,认为。A、B、D三项都是“以(之)为”,把……当作。

答案:C

10.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)楚威王闻庄周贤,使使厚币迎之,许以为相。

_______________________________________________________

_______________________________________________________

(2)当是之时,虽欲为孤豚,岂可得乎?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

答案:(1)楚威王听说庄周贤能,派遣使者带着丰厚的礼物去聘请他,答应让他担任宰相。

(2)在那个时候,它即使想做一头孤独的小猪,难道能得到吗?

参考译文

庄子是蒙地人,名叫周。庄子曾经担任过蒙地漆园的小吏,和梁惠王、齐宣王是同一时代的人。他学识渊博,涉猎、研究的范围无所不包,他的中心思想本源于老子的学说。所以他撰写的十余万字的著作,大多是托词寄意的寓言。他写的《渔父》《盗跖》《胠箧》,是用来非议孔子学派的人,而表明老子学说的。《畏累虚》《亢桑子》一类的,都空设言语,没有实事。可是庄子善于行文措辞,描摹事物的情状,用来攻击和驳斥儒家和墨家,即使是当世博学之士,也难免受到他的攻击。他的语言汪洋浩漫,纵横恣肆,以适合自己的性情,所以从王公大人起,都无法器重他。

楚威王听说庄周贤能,派遣使臣带着丰厚的礼物去聘请他,答应让他出任宰相。庄周笑着对楚国使臣说:“千金,确是厚礼;卿相,确是尊贵的高位。您难道没见过祭祀天地用的牛吗?喂养它好几年,给它披上带有花纹的绸缎,把它牵进太庙去当祭品。在那个时候,它即使想做一头孤独的小猪,难道能办得到吗?您赶快离去,不要玷污了我。我宁愿在小水沟里身心愉快地游戏,也不愿被国君所束缚。我终身不做官,让自己的心志愉快。”

三、语言运用

11.把下列四句话按恰当的顺序填入横线处(只填序号),使之成为语意连贯的一段话。

在先秦,主要有五种人格理想:荀子的君子式人格,____________;孟子的大丈夫人格,______________;墨子的苦行侠人格,________________;杨朱的贵我人格,绝对自我,拔一毛而利天下,不为也;再一种便是庄子式的人格了,________________,在一种远离的姿态中显出格外的美丽与洒脱。

①赴汤蹈火,摩顶放踵,利天下而为之

②独来独往,不吝去留,若垂天之云,悠悠往来聚散

③锋芒毕露,正义在胸

④平和公正,循规蹈矩

解析:荀子和孟子都是儒家的代表人物,孟子较为激进,荀子则较为平和。故前两空为④③。墨子为墨家学派创始人,主张“兼爱”“非攻”,所以是“利天下而为之”。庄子是道家的代表人物,主张“逍遥”“无为”,故后两空应为①②。

答案:④③①②

人教版 (新课标)必修五6 *逍遥游同步测试题: 这是一份人教版 (新课标)必修五6 *逍遥游同步测试题,共13页。试卷主要包含了基础知识巩固,阅读能力培养,表达能力提升等内容,欢迎下载使用。

高中人教版 (新课标)6 *逍遥游达标测试: 这是一份高中人教版 (新课标)6 *逍遥游达标测试,共4页。试卷主要包含了基础训练,课堂练习,课外拓展,语言运用,直击高考等内容,欢迎下载使用。

人教版 (新课标)必修五6 *逍遥游课时训练: 这是一份人教版 (新课标)必修五6 *逍遥游课时训练,共3页。试卷主要包含了 下列加点字的注音无误的一项是, 下列句子表示贬官的一项是, 读下面这篇文言文,然后答题等内容,欢迎下载使用。