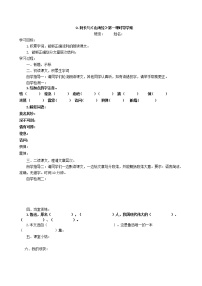

语文七年级下册(2024)阿长与《山海经》学案

展开

这是一份语文七年级下册(2024)阿长与《山海经》学案,共16页。学案主要包含了新课导入,自学指导——预习与交流,自学指导——合作与交流,拓展延伸等内容,欢迎下载使用。

学习目标

1.学习本文详略得当,选择典型事例表现人物性格的写法。

2.理解文中带有感情色彩的词语,体会欲扬先抑的写法。

3.领会作者对一位劳动妇女的深深怀念之情,培养热爱劳动的情感。

教学过程

第一课时

一、新课导入

她是一个没有文化的粗人,然而她却是民间文化的载体。她懂得吉利文化,熟悉避讳修辞,珍惜劳动成果,讲究自身形象。她既是一个对孩子倾注一片心血的母亲,又是一个生活不幸而又热望一生平安的劳动妇女。她是谁呢?她就是文学泰斗鲁迅先生倾注一片深情描写的长妈妈。下面,请随鲁迅先生一起走近《阿长与〈山海经〉》,去真切地了解一下这位可亲可敬的人吧。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.大声朗读课文,圈画课文的生字词。

骇( ) 孤孀( ) 惶急( ) 悚( ) 掳( ) 诘问( ) 霹雳( ) 渴慕( )

玑( ) 疏懒( ) 惧惮( ) 颈( ) 疮疤( ) 矩( ) 懿( ) 灸( )

2.解释课文中的重点词语。

惶急: 。诘问: 。

惧惮: 。渴慕: 。

疮疤: 。震悚: 。

情有可原: 。霹雳: 。

面如土色: 。深不可测: 。

3.作者链接。

鲁迅(1881-1936),原名 ,字豫才,浙江绍兴人,伟大的无产阶级 ,中国现代文学的 。1918年5月他以“鲁迅”这一笔名发表了第一篇白话小说 。他的作品有小说集 、 、 ,散文集《 》,散文诗集《 》,杂文集《 》、《 》、《 》、《 》等。

4.《山海经》简介。

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部 的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。《山经》即《五藏山经》五篇;《海经》包括《海外经》四篇,《海内经》四篇,《大荒经》四篇和又一篇《海内经》。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《 》、《 》、《 》、《 》、《 》、《 》、《 》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

三、自学指导(二)——合作与交流

(一)整体感知

《阿长与〈山海经〉》选自鲁迅的《 》,是一篇 ,作者通过对儿时往事的回忆,表达了对

这样一个劳动妇女的 。

(二)理清情节

1.朗读课文,说说课文围绕阿长写了哪些事情,重点写的是什么?

答:

2.为什么文题是“阿长与《山海经》”,而文中却写了几件似乎和《山海经》无直接联系的事?

答:

(三)感知人物

精读课文,用以下句式说话:

“读文章 片断,我认识到长妈妈是个 的劳动妇女。”根据你对课文的理解,可以从人物外貌、身份、细节、性格等方面说。

答:

四、拓展延伸

模仿本文的写法,通过详略得当的几件事,介绍一位你认为最有特点的同学,尽可能说得真实、生动、传神。

第二课时

一、新课导入

《阿长与〈山海经〉》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对阿长称呼的由来,有不良习惯,会烦琐规矩,讲“长毛”故事,买《山海经》等事情的回忆,让我们看到了一个地位低下、饶

舌多事、不拘小节、有点迷信、淳朴无知,但热情善良、关心孩子的长妈妈形象,课文重点写了买《山海经》一事,这件事作者是怎样叙述的呢?

二、自学指导(一)——预习与交流

1.长妈妈懂得哪些“我”所不耐烦的规矩?从对这些规矩的描写中可以看出长妈妈什么样的性格特点?

答:

2.作者还用诙谐的笔墨叙述长妈妈讲“长毛”的故事,令人捧腹的同时,你想到了什么?

答:

3.作者详细叙述了长妈妈为“我”买《山海经》的经过,请复述买书的起因、经过、结果。

答:

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)文本探究

1.探究重点情节

精读买《山海经》一节,即18~28语段,思考并讨论下列问题。

(各组长组织讨论,并作好本组讨论的笔记。)

(1)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎么想的?这种想法表现了“我”的什么心理?

答:

(2)当阿长说:“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”“我”有什么反映?表现出怎样的心情?

答:

(3)“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”为什么说“她确有伟大的神力”?

答:

(4)“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。”为什么这么说?

答:

2.探究情感变化

学生默读课文,小组合作探究下列问题。

(1)文章中“我”对长妈妈的感情是始终如一的吗?如果不是,说说前后有何变化。

答:

(2)课文前半部分,作者大写他如何“恶”“讨厌”阿长,在这些充满贬义的文字后面,你能感受到作者对阿长的什么样的感情?

答:

(3)这一情感的宣泄集中体现在哪一句上?

答:

四、拓展延伸

1.题目如果写成《长妈妈与〈山海经〉》,这样不是更能表达敬意吗?

答:

2.发挥你的想象和联想,将阿长买《山海经》的过程补充出来,想象合理即可。

(提示:她是怎样到处打听,怎样跑书摊书店,操了多少心等。)

五.同步小测

一.基础知识积累与运用

1.下列加点字注音全对的一项是 ( )

A.骇破(hài) 掳去(lǚ) 颈上(jǐnɡ)

B.惧惮(dàn) 陆玑(jī) 孤孀(shuānɡ)

C.震悚(sǒnɡ) 规矩(ju) 憎恶(zènɡ)

D.针灸(jiǔ) 诘问(jí) 疮疤(chuānɡ)

2.下列词语中有错别字的一项是 ( )

A.大抵 郑重 竹竿 深不可测

B.和蔼 守寡 粗犷 切切察察

C.菩萨 渴慕 哀悼 豪不相干

D.烦琐 保姆 磨难 念念不忘

3.填入下列句中横线处的词语最恰当的一项是 ( )

①这种敬意,虽然也逐渐______起来,但完全消失,大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。

②我惊异地看她时,只见她______地看着我。

③我似乎遇着了一个霹雳,全体都______起来。

A.淡薄 惶急 震悚 B.冷淡 急切 震惊

C.冷漠 惶急 震悚 D.淡薄 惊惶 震撼

4.下面加点成语运用不当的一项是 ( )

A.当人们知道了事情的经过,都觉得老李之所以那么做是情有可原的。

B.虽然已经过去十多年了,他还是念念不忘那个曾救过他的医生。

C.汤阿英在枕边低声细语说了最近的往来,时断时续,还是有些羞答答的,怕难为情。

D.他极其郑重其事地告诉我说:“你的入党申请已得到批准了。”

5.下列句子中标点符号使用正确的一项是 ( )

A.当你在人生中遭遇拒绝和障碍时,想想以下这种可能,不逃跑,并多问一句为什么。

B.我们是十四、五岁的金色少年,具有远大的志向和目标。

C.农谚曰“寒露一到百草枯,”表明此时气温已经降到限制农作物生长的极限。

D.一代美学宗师朱光潜曾翻译近代第一部社会科学著作——维科的《新科学》。

6.近日,全市各地正在开展“关爱留守学生”行动,你们学校也在行动。学校组织本校老师创办了“校园爱心辅导站”,老师们争当爱心志愿者,利用休息时间为本校留守学生辅导课业。校团委准备为辅导站拟一副对联,以激励同学们努力学习,用理想的成绩回报老师。上联已拟好:老师奉献爱心育桃李。请你拟出下联。

答:

7.阅读理解

背着幸福上楼

徐成文

母亲终于决定到我蜗居的小城来住上几天。

到了我住的那栋旧式楼下,母亲听说我住顶楼七层,再也不肯上去了。母亲说那么高啊,看着就头晕,怎么能住人啊。我对她解释说,上去住下后就不显得高了,要是怕头晕就不要往下看,和家里的平房一样感觉,但母亲就是不挪步。

母亲患有时轻时重的老年痴呆症。有几次我回老家,看见母亲手里拿着梳子,却急得团团转找梳子。怕她老人家一个人在家出意外,就决意把她接到城里和我一起住,但她老人家不肯,说一辈子在这个家没出过门,也不想出门。好说歹说,最后约定几天后就把她送回老家去,母亲这才勉强跟着我进城来。好不容易把她连哄带骗接到城里,她却不肯上楼。我知道不能着急,母亲有病,惹恼了她,母亲返身就走那就前功尽弃了。

我心生一计,趴在母亲耳朵边说,还记得小时候你背我上山吗?母亲说咋会不记得。那时候你个懒小子,缠着要和我一起上山摘柿子,走几步就耍赖不走要我背。我说,那时候你总是说我还没有一捆柴火重,一心要我吃得胖一点。现在你看看,你儿子都快要150斤了,妈妈你再背背我试试,看你还能不能背得动我了?

母亲憨笑一声说,傻孩子,都长成大人了还和我顽皮。我说,那你让我背背你,看我能不能背得动你。我背着你在这小花园里转一圈,试试我的力气。母亲说我胡闹,累趴下不是玩的。我说没事的,小时候都是你背我,现在儿子背你一回,就当还账。也是想叫你看看,儿子膘肥体壮,你就是回老家住了不是也放心?

母亲呵呵笑了,老老实实趴在我的背上。我说妈妈你闭上眼睛一会儿,再睁开的时候一定会看见一样好东西。母亲听话地果然闭上了眼睛,我背起她就顺着楼梯往上蹿。

母亲虽然体重不到100斤,但连续两层楼梯背上去,我还是禁不住气喘如牛。母亲警觉地问,好像是在上楼啊?我说不是,是儿子背着你模仿上山,感觉就像爬楼梯。等她睁开眼睛,我已经背她上到四楼了。母亲发现我是在往楼上背她,就挣扎着要下来。我说不行,儿子要一股劲儿背你到家才放手。母亲急了,揪着我的耳朵央求说:“放我下来,我自己往家走,一定!”

母亲是怕把我累坏,我却怕一松手她又跑到楼下去。靠着楼梯栏杆喘息的时候,母亲一把抓住栏杆再也不放手。我无奈放母亲下来,但却不松开她。我对母亲说,知道儿子为什么要背你上楼吗?背着妈妈,就是背着幸福上楼,再累也不怕的。让儿子每天都看见妈妈,能多少报答一点母亲的养育之恩,对儿子来说是莫大的幸福。

母亲不再挣扎,却掉了泪,掉在我的脖颈上。母亲说,放开我,我自己走上去。既然我儿说我是幸福不是累赘,那我就住下了。妈妈也知道你是趁过年把我诓到城里,不会再让我回去的。妈妈其实不是怕高,多高的山都上去了,这才有多高?妈妈是怕给你添麻烦。

我两眼一热,赶紧扭过脸去深深吸一口气,搀扶着母亲上楼去。

(选自《中学生》2017年第3期)

(1).作者背着母亲上楼,为什么文章标题为“背着幸福上楼”?

答:

(2).用简洁的语言概括文章内容。

答:

(3).从描写的角度赏析下面语句。

(1)母亲听话地果然闭上了眼睛,我背起她就顺着楼梯往上蹿。……母亲急了,揪着我的耳朵央求说:“放我下来,我自己往家走,一定!”

(2)我两眼一热,赶紧扭过脸去深深吸一口气,搀扶着母亲上楼去。

答:

(4).第三段运用了哪种写作顺序?起什么作用?

答:

(5).请概括母亲的形象。

答:

(6).读完这篇文章,孟郊的两句诗就会浮现于脑海,它们是什么?同时,你也一定会为这对母子的真情所感动。那么,你今天准备为自己的父母做点什么呢?

答:

第三单元

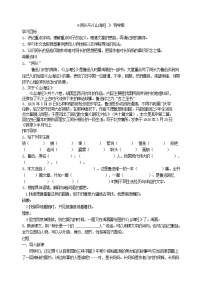

10. 《山海经》 预习导学案 解析版

学习目标

1.学习本文详略得当,选择典型事例表现人物性格的写法。

2.理解文中带有感情色彩的词语,体会欲扬先抑的写法。

3.领会作者对一位劳动妇女的深深怀念之情,培养热爱劳动的情感。

教学过程

第一课时

一、新课导入

她是一个没有文化的粗人,然而她却是民间文化的载体。她懂得吉利文化,熟悉避讳修辞,珍惜劳动成果,讲究自身形象。她既是一个对孩子倾注一片心血的母亲,又是一个生活不幸而又热望一生平安的劳动妇女。她是谁呢?她就是文学泰斗鲁迅先生倾注一片深情描写的长妈妈。下面,请随鲁迅先生一起走近《阿长与〈山海经〉》,去真切地了解一下这位可亲可敬的人吧。

二、自学指导(一)——预习与交流

1.大声朗读课文,圈画课文的生字词。

骇(hài) 孤孀(shuāng) 惶急(huáng) 悚(sǒng)

掳(lǔ) 诘问(jié) 霹雳(pī lì) 渴慕(mù)

玑(jī) 疏懒(shū) 惧惮(dàn) 颈(jǐng)

疮疤(chuāng bā) 矩(jǔ) 懿(yì) 灸(jiǔ)

2.解释课文中的重点词语。

惶急:恐惧着急。

诘问:追问,责问。

惧惮:害怕,畏惧。

渴慕:迫切地羡慕,文中有想得到的意思。渴:迫切地。

疮疤:疮好了留下的疤,常比喻痛处、短处或隐私。

震悚:因恐惧而颤动。

情有可原:从情理上可以原谅。

霹雳:云和地面之间发生的一种强烈雷电现象。这里指作者受到了极大的震撼。

面如土色:脸色像泥土一样,形容极端惊恐。

深不可测:深得难以测量。比喻对人或事物的情况捉摸不透。

3.作者链接。

鲁迅(1881-1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,伟大的无产阶级文学家,思想家和革命家,中国现代文学的奠基人。1918年5月他以“鲁迅”这一笔名发表了第一篇白话小说《狂人日记》。他的作品有小说集《呐喊》、《彷徨》、《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《坟》、《二心集》、《且介亭文集》、《而已集》等。

4.《山海经》简介。

《山海经》是我国第一部描述山川、物产、风俗、民情的大型地理著作,又是我国古代第一部神话传说的大汇编。全书共十八篇,分为《山经》和《海经》两个部分。《山经》即《五藏山经》五篇;《海经》包括《海外经》四篇,《海内经》四篇,《大荒经》四篇和又一篇《海内经》。它以描述各地山川为纲,记述了许多当地的神话传说。其中《精卫填海》、《夸父逐日》、《共工怒触不周山》、《女娲补天》、《后羿射日》、《大禹治水》、《黄帝擒蚩尤》等神话传说,反映了中华民族的英雄气概,因而早已成为全民族的精神财富。

三、自学指导(二)——合作与交流

(一)整体感知

《阿长与〈山海经〉》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对儿时往事的回忆,表达了对保姆长妈妈这样一个劳动妇女的怀念之情。

(二)理清情节

1.朗读课文,说说课文围绕阿长写了哪些事情,重点写的是什么?

文章先介绍了人们对长妈妈的称呼,称呼的由来和她外貌特点,以及她的一些不好的习惯。如写她喜欢“切切察察”、喜欢“告状”、睡觉爱摆“大”字等;接着写她懂得的许多“我听不耐烦”的规矩。比如元旦、除夕吃福橘、人死了要说“老掉了”等;最后写了长妈妈为“我”买《山海经》的事,而且叙述得很详细,是课文记叙的重点。

2.为什么文题是“阿长与《山海经》”,而文中却写了几件似乎和《山海经》无直接联系的事?

记叙文的中心是作者通过记叙人和事体现出来的对生活的一定看法。中心思想贯穿着文章始终,是文章的灵魂。作者是根据中心思想来选择材料和安排材料的。

小结:记叙文的详略安排,是根据中心来确定的。对表现中心意思有较大作用的,为了突出重点,就要详细描述;与中心意思有些关系的次要材料就要写得简略些,详略配合得当,才能更好地突出主要人物和主要事件,更好地表达中心意思。略写往往是记叙文中的烘托部分,没有略写,文章内容就会呆板,头绪就会不清,情节就会不连贯。如果说详写是红花,略写就是不可少的绿叶。如文中略写的“我”不大佩服阿长的三件事就起到了丰富文章内容、更全面完整地刻画阿长这个人物形象、增强文章的真实性的作用。

(三)感知人物

精读课文,用以下句式说话:

“读文章 片断,我认识到长妈妈是个 的劳动妇女。”根据你对课文的理解,可以从人物外貌、身份、细节、性格等方面说。

阿长是一个黄胖而矮的人;阿长是一个连姓名都没有的人;阿长是一个喜欢切切察察的人;阿长是一个不许我走动的人;阿长是一个迷信的人;阿长是一个善良的人;阿长是一个具有伟大神力的人。

四、拓展延伸

模仿本文的写法,通过详略得当的几件事,介绍一位你认为最有特点的同学,尽可能说得真实、生动、传神。

第二课时

一、新课导入

《阿长与〈山海经〉》选自鲁迅的《朝花夕拾》,是一篇回忆性散文,作者通过对阿长称呼的由来,有不良习惯,会烦琐规矩,讲“长毛”故事,买《山海经》等事情的回忆,让我们看到了一个地位低下、饶舌多事、不拘小节、有点迷信、淳朴无知,但热情善良、关心孩子的长妈妈形象,课文重点写了买《山海经》一事,这件事作者是怎样叙述的呢?

二、自学指导(一)——预习与交流

1.长妈妈懂得哪些“我”所不耐烦的规矩?从对这些规矩的描写中可以看出长妈妈什么样的性格特点?

元旦除夕吃福橘,说是吃了它,一年到头,顺顺溜溜;说人死了必须说“老掉了”;死了人,生了孩子的屋子里,不应该走进去;饭粒落在地上,必须拣起来,最好是吃下去;晒裤子用的竹竿底下,是万不可钻过去的。

这些规矩寄托着长妈妈善良真诚的愿望,从对这些烦琐的规矩的描写中可以看出:长妈妈是关心爱护“我”的。

2.作者还用诙谐的笔墨叙述长妈妈讲“长毛”的故事,令人捧腹的同时,你想到了什么?

使人想到了长妈妈的无知、淳朴。

3.作者详细叙述了长妈妈为“我”买《山海经》的经过,请复述买书的起因、经过、结果。

起因:“我”曾在远房的叔祖那里看到过,后来一直渴慕着绘图的《山海经》。可远房叔祖那儿已无处可寻,买吧,又没有好机会。因此,“我”对《山海经》一直念念不忘。经过:阿长向“我”问《山海经》的事,她告假回家以后的四五天,将《山海经》给“我”买来了。结果:“我”深受感动,从而不由得对长妈妈产生了新的敬意。

三、自学指导(二)——合作与探究

(一)文本探究

1.探究重点情节

精读买《山海经》一节,即18~28语段,思考并讨论下列问题。

(各组长组织讨论,并作好本组讨论的笔记。)

(1)当阿长来问《山海经》是怎么一回事时,“我”是怎么想的?这种想法表现了“我”的什么心理?

我”想“她并非学者,说了也无益。”之所以这样想,是因为阿长不识字,没文化,既不知道《山海经》是怎样的一部书,更何况她一向似乎并不善于关心“我”,因此她也不会理解“我”渴慕得到《山海经》的心情。这表明“我”对阿长心存隔膜乃至轻视。

(2)当阿长说:“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”“我”有什么反映?表现出怎样的心情?

当阿长买来《山海经》时,我的反应是“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”,说明“我”听到以后很震惊,很激动,也因此对她“发生新的敬意了”。

(3)“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。她确有伟大的神力。”为什么说“她确有伟大的神力”?

因为这件事“别人不肯做”,谁也没有阿长那样知“我”心,谁也没有阿长那样热心;别人也“不能做”,有画的《山海经》很难找,谁能像阿长这么给“我”操心费事,况且阿长不识字,居然买来了。所以说,阿长“确有伟大的神力”。

(4)“这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。”为什么这么说?

这四本书虽然很粗拙,但却是由一个谁也想不到的人给“我”买来的,当时给了“我”非常大的震惊,让“我”产生感激和“新的敬意”。

2.探究情感变化

学生默读课文,小组合作探究下列问题。

(1)文章中“我”对长妈妈的感情是始终如一的吗?如果不是,说说前后有何变化。

憎恶—讨厌—不耐烦—空前的敬意—敬意淡薄完全消失—产生新的敬意—感激不尽。文章就是以我对阿长的感情变化为线索组织全文的。

(2)课文前半部分,作者大写他如何“恶”“讨厌”阿长,在这些充满贬义的文字后面,你能感受到作者对阿长的什么样的感情?

课文前半部分,作者写她“憎恶”“讨厌”阿长,后半部分写因有让大炮放不出来的“伟大的神力”和买回“我”渴慕的《山海经》而敬她,抒发出一种深沉的怀念之情。在充满贬义色彩的文字后面,含有同情与怀念,有形诸文字和隐在叙事之中双重色彩。鲁迅是以儿时的心态回忆阿长的,又是以写作时的眼光去观照自己的儿时和阿长的。采用了欲扬先抑的写法。

(3)这一情感的宣泄集中体现在哪一句上?

最后两个自然段,直接抒发了对长妈妈的深切怀念之情。文章最后一句“仁厚黑暗的地母呵,愿在你的怀里永安她的魂灵!”这正是作者深沉怀念的真实写照。表达了作者对阿长的深切怀念之情。它凝聚着鲁迅对长妈妈的全部情思,寄托着鲁迅对善良人的衷心祝愿。这时的长妈妈,不再粗俗,不再可笑,激荡在我们心中的只有深深的怀念,这就是欲扬先抑的写作手法。

四、拓展延伸

1.题目如果写成《长妈妈与〈山海经〉》,这样不是更能表达敬意吗?

不同的称呼,标志着不同的身份、品味。文章前一部分所写的人物行状,多用抑笔,又是“不大佩服她”,又是“讨厌”,又是“不耐烦”,又是“麻烦”,倘用“妈妈”称呼,名实不符,用“阿长”名副其实。所以,文题其实标示文章的一半是抑笔。再则,将阿长与《山海经》连接,又是一个看似矛盾的联系,一个文盲妇女与一本古典名著怎样联系起来了呢,有什么联系,令人好奇。再则,题目用的是46岁写作时的口气,宜用“阿长”称呼,而“阿”字又有亲昵的意味。

2.发挥你的想象和联想,将阿长买《山海经》的过程补充出来,想象合理即可。

(提示:她是怎样到处打听,怎样跑书摊书店,操了多少心等。)

五.同步小测

1.下列加点字注音全对的一项是 ( )

A.骇破(hài) 掳去(lǚ) 颈上(jǐnɡ)

B.惧惮(dàn) 陆玑(jī) 孤孀(shuānɡ)

C.震悚(sǒnɡ) 规矩(ju) 憎恶(zènɡ)

D.针灸(jiǔ) 诘问(jí) 疮疤(chuānɡ)

【解析】选B。A项中“掳”应读lǔ;C项中“憎”应读zēnɡ;D项中“诘”应读jié。

2.下列词语中有错别字的一项是 ( )

A.大抵 郑重 竹竿 深不可测

B.和蔼 守寡 粗犷 切切察察

C.菩萨 渴慕 哀悼 豪不相干

D.烦琐 保姆 磨难 念念不忘

【解析】选C。“豪”应为“毫”。

3.填入下列句中横线处的词语最恰当的一项是 ( )

①这种敬意,虽然也逐渐______起来,但完全消失,大概是在知道她谋害了我的隐鼠之后。

②我惊异地看她时,只见她______地看着我。

③我似乎遇着了一个霹雳,全体都______起来。

A.淡薄 惶急 震悚 B.冷淡 急切 震惊

C.冷漠 惶急 震悚 D.淡薄 惊惶 震撼

答案:A

4.下面加点成语运用不当的一项是 ( )

A.当人们知道了事情的经过,都觉得老李之所以那么做是情有可原的。

B.虽然已经过去十多年了,他还是念念不忘那个曾救过他的医生。

C.汤阿英在枕边低声细语说了最近的往来,时断时续,还是有些羞答答的,怕难为情。

D.他极其郑重其事地告诉我说:“你的入党申请已得到批准了。”

【解析】选D。“郑重其事”和“极其”语意重复。

5.下列句子中标点符号使用正确的一项是 ( )

A.当你在人生中遭遇拒绝和障碍时,想想以下这种可能,不逃跑,并多问一句为什么。

B.我们是十四、五岁的金色少年,具有远大的志向和目标。

C.农谚曰“寒露一到百草枯,”表明此时气温已经降到限制农作物生长的极限。

D.一代美学宗师朱光潜曾翻译近代第一部社会科学著作——维科的《新科学》。

【解析】选D。A项“想想以下这种可能”后面的逗号应用冒号;B项中的顿号删去;C项中的逗号应在引号外。

6.近日,全市各地正在开展“关爱留守学生”行动,你们学校也在行动。学校组织本校老师创办了“校园爱心辅导站”,老师们争当爱心志愿者,利用休息时间为本校留守学生辅导课业。校团委准备为辅导站拟一副对联,以激励同学们努力学习,用理想的成绩回报老师。上联已拟好:老师奉献爱心育桃李。请你拟出下联。

答案(示例):学生增长知识报师恩(或:同学苦练本领报师恩)

7.阅读

背着幸福上楼

徐成文

母亲终于决定到我蜗居的小城来住上几天。

到了我住的那栋旧式楼下,母亲听说我住顶楼七层,再也不肯上去了。母亲说那么高啊,看着就头晕,怎么能住人啊。我对她解释说,上去住下后就不显得高了,要是怕头晕就不要往下看,和家里的平房一样感觉,但母亲就是不挪步。

母亲患有时轻时重的老年痴呆症。有几次我回老家,看见母亲手里拿着梳子,却急得团团转找梳子。怕她老人家一个人在家出意外,就决意把她接到城里和我一起住,但她老人家不肯,说一辈子在这个家没出过门,也不想出门。好说歹说,最后约定几天后就把她送回老家去,母亲这才勉强跟着我进城来。好不容易把她连哄带骗接到城里,她却不肯上楼。我知道不能着急,母亲有病,惹恼了她,母亲返身就走那就前功尽弃了。

我心生一计,趴在母亲耳朵边说,还记得小时候你背我上山吗?母亲说咋会不记得。那时候你个懒小子,缠着要和我一起上山摘柿子,走几步就耍赖不走要我背。我说,那时候你总是说我还没有一捆柴火重,一心要我吃得胖一点。现在你看看,你儿子都快要150斤了,妈妈你再背背我试试,看你还能不能背得动我了?

母亲憨笑一声说,傻孩子,都长成大人了还和我顽皮。我说,那你让我背背你,看我能不能背得动你。我背着你在这小花园里转一圈,试试我的力气。母亲说我胡闹,累趴下不是玩的。我说没事的,小时候都是你背我,现在儿子背你一回,就当还账。也是想叫你看看,儿子膘肥体壮,你就是回老家住了不是也放心?

母亲呵呵笑了,老老实实趴在我的背上。我说妈妈你闭上眼睛一会儿,再睁开的时候一定会看见一样好东西。母亲听话地果然闭上了眼睛,我背起她就顺着楼梯往上蹿。

母亲虽然体重不到100斤,但连续两层楼梯背上去,我还是禁不住气喘如牛。母亲警觉地问,好像是在上楼啊?我说不是,是儿子背着你模仿上山,感觉就像爬楼梯。等她睁开眼睛,我已经背她上到四楼了。母亲发现我是在往楼上背她,就挣扎着要下来。我说不行,儿子要一股劲儿背你到家才放手。母亲急了,揪着我的耳朵央求说:“放我下来,我自己往家走,一定!”

母亲是怕把我累坏,我却怕一松手她又跑到楼下去。靠着楼梯栏杆喘息的时候,母亲一把抓住栏杆再也不放手。我无奈放母亲下来,但却不松开她。我对母亲说,知道儿子为什么要背你上楼吗?背着妈妈,就是背着幸福上楼,再累也不怕的。让儿子每天都看见妈妈,能多少报答一点母亲的养育之恩,对儿子来说是莫大的幸福。

母亲不再挣扎,却掉了泪,掉在我的脖颈上。母亲说,放开我,我自己走上去。既然我儿说我是幸福不是累赘,那我就住下了。妈妈也知道你是趁过年把我诓到城里,不会再让我回去的。妈妈其实不是怕高,多高的山都上去了,这才有多高?妈妈是怕给你添麻烦。

我两眼一热,赶紧扭过脸去深深吸一口气,搀扶着母亲上楼去。

(选自《中学生》2017年第3期)

(1).作者背着母亲上楼,为什么文章标题为“背着幸福上楼”?

答:【答题指导】第一步:结合文章内容理解。在作者看来,每天都看见妈妈,能多少报答一点母亲的养育之恩,是莫大的幸福,所以说是“背着幸福上楼”。第二步:从修辞的角度理解。标题运用了比喻的修辞,生动形象,吸引读者的阅读兴趣。第三步:结合文章主旨理解。此标题揭示了感恩母亲的主旨。

答案:(1)标题为“背着幸福上楼”,将母亲比作幸福,给人一种温馨的感觉。题目新颖别致,激发读者的阅读兴趣。(2)“背着幸福上楼”体现了作者对母亲的感恩之情,揭示了文章的主旨。

(2).用简洁的语言概括文章内容。

【解析】此题考查对文章内容的概括。概括出何人做了何事,结果如何即可。

答案:母亲患有老年痴呆症,“我”不放心她一个人在家,决定把她接到城里和“我”一起住,但她不肯。母亲终于被儿子背自己上楼的举动所感动,同意在儿子家住下了。

(3).从描写的角度赏析下面语句。

(1)母亲听话地果然闭上了眼睛,我背起她就顺着楼梯往上蹿。……母亲急了,揪着我的耳朵央求说:“放我下来,我自己往家走,一定!”

(2)我两眼一热,赶紧扭过脸去深深吸一口气,搀扶着母亲上楼去。

【解析】此题考查对语句的赏析。首先判断语句运用了哪种描写方法,然后结合内容分析表达效果。

答案:(1)运用动作描写,“蹿”字,表现出了我动作的迅捷,反映出我要背母亲上楼的决心。“揪”字,体现了母亲对我的行为的无奈和不知所措,表现了母亲对我的爱。

(2)运用神态和动作描写,表现出儿子被母亲对自己的爱和理解深深地感动了。

(4).第三段运用了哪种写作顺序?起什么作用?

【解析】此题考查写作顺序及作用。写作顺序有顺叙、插叙、倒叙等,插叙往往起交代、补充作用。

答案:插叙。交代了母亲的身体状况和我执意接母亲来城里小住以及背母亲上楼的原因,体现了儿子对母亲的孝心。

(5).请概括母亲的形象。

【解析】此题考查对人物形象的概括。根据文中的事件和对人物的描写进行分析。

答案:善良,为孩子无私奉献自己的爱不求回报;

善解人意,为了不给儿子添麻烦,撒谎说自己怕高。(爱儿子,体谅儿子。)

(6).读完这篇文章,孟郊的两句诗就会浮现于脑海,它们是什么?同时,你也一定会为这对母子的真情所感动。那么,你今天准备为自己的父母做点什么呢?

【解析】此题考查对文章内容的理解和语言表达能力。首先联想的应该是孟郊的关于母爱的诗句,选出相应诗句正确地写出来,然后联系中学生的实际来回答如何为父母做一些事情。

答案:(1)谁言寸草心,报得三春晖。(2)示例:我要好好努力学习,体谅父母,不乱花父母的钱。在家中帮父母做一些力所能及的家务活。

相关学案

这是一份语文七年级下册(2024)台阶优秀学案设计,共15页。学案主要包含了新课导入,自学指导——预习与交流,自学指导——合作与交流,拓展延伸等内容,欢迎下载使用。

这是一份10.阿长与《山海经》寒假预习 部编版语文七年级下册,共10页。学案主要包含了基础题,综合性学习,现代文阅读,作文等内容,欢迎下载使用。

这是一份人教部编版七年级下册阿长与《山海经》学案,共7页。学案主要包含了学习目标,学习重难点,学时安排,第一学时,学习过程,达标检测,第二学时等内容,欢迎下载使用。