所属成套资源:【中职语文专用】高教版2023基础模块下册同步课件

部编高教版(2023)基础模块 下册跨媒介阅读与交流优秀课件ppt

展开

这是一份部编高教版(2023)基础模块 下册跨媒介阅读与交流优秀课件ppt,文件包含中职语文专用高教版2023基础模块下册《烛之武退秦师》《左传》课件pptx、中职语文专用高教版2023基础模块下册第22课《烛之武退秦师》教案docx、中职语文专用高教版2023基础模块下册第22课《烛之武退秦师》同步练习原卷版docx、中职语文专用高教版2023基础模块下册第22课《烛之武退秦师》同步练习含解析docx等4份课件配套教学资源,其中PPT共48页, 欢迎下载使用。

信息技术的迅猛发展,把人类带入了图书报刊、广播、电视、网络等多种媒介并存的信息时代。

信息化时代就是信息产生价值的时代。信息化是当今时代发展的大趋势,代表着先进生产力。信息化时代按照托夫勒的观点,第三次浪潮是信息革命,大约从20世纪50年代中期开始,其代表性象征为“计算机”,主要以信息技术为主体,重点是创造和开发知识。随着农业时代和工业时代的衰落,人类社会正在向信息时代过渡,跨进第三次浪潮文明,其社会形态是由工业社会发展到信息社会。第三次浪潮的信息社会与前两次浪潮的农业社会和工业社会最大的区别,就是不再以体能和机械能为主,而是以智能为主。

我们生活的世界,这个世界,并不是纯粹的自然状态,而是人们用神话传说、语言文字、历史故事、文化习俗、宗教信仰、社会舆论、虚构作品和新闻报道等建构的一种社会环境,我们的思维、感觉等,都离不开这种环境。媒介环境是指由各种媒介构成的信息传播环境,包括传统媒体和新媒体。传统媒体包括报纸、杂志、电视、广播等,而新媒体则包括互联网、社交媒体、移动设备 等。媒介环境指由各种媒介营造的一种社会情境,这种社会情境是传者、受者及广告商等多力量综合作用的结果。

“多媒体”一词译自英文“Multimedia”,而该词又是由multiple和media复合而成的。媒体(media)原有两重含义,一是指存储信息的实体,如磁盘、光盘、磁带、半导体存储器等,中文常译作媒质;二是指传递信息的载体,如数字、文字、声音、图形等,中文译作媒介。所以与多媒体对应的一词是单媒体(Mnmedia),从字面上看,多媒体就是由单媒体复合而成的。一般认为多媒体技术指的就是能对多种载体(媒介)上的信息和多种存储体(媒质)上的信息进行处理的技术。

日志是日记中的一种,多指非个人的,一般是记载每天所做的工作。“网络日志”(blg,是weblg的简写),也可称为博客。Blg就是以网络作为载体,简易迅速便捷地发布自己的心得,及时有效轻松地与他人进行交流,再集丰富多彩的个性化展示于一体的综合性平台。Blg是继E-mail、BBS、ICQ之后出现的第四种网络交流方式,是网络时代的个人“读者文摘”,是以超级链接为武器的网络日记,代表着新的生活方式和新的工作方式,更代表着新的学习方式。

情境导入:端午节是中华民族的传统节日,是我国备列入联合国科教文组织非物质文化遗产名录的项目。如今,人们向获取端午节的相关信息,途径非常广泛,可以浏览图书报刊、收听广播、收看电视、搜寻网络等,但因年龄、职业、受教育程度等的不同,获取信息的主要媒介、选择原因、关注方面也各不相同。

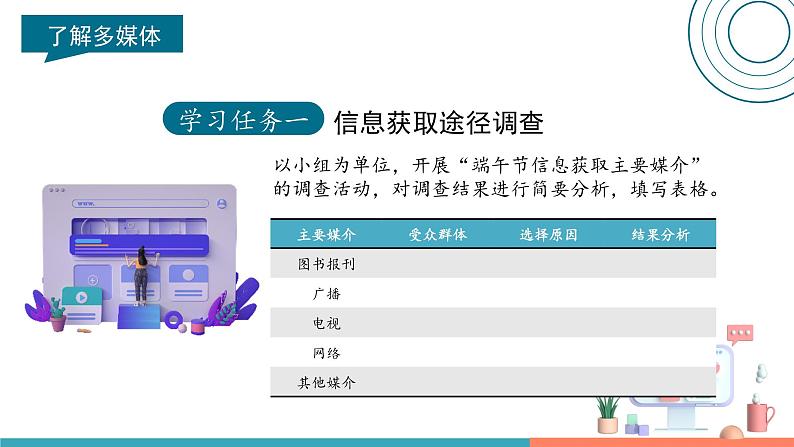

以小组为单位,开展“端午节信息获取主要媒介”的调查活动,对调查结果进行简要分析,填写表格。

结论:专业媒体更受用户喜爱,主要是由于其权威性。但随着自媒体的发展,有越来越多的用户愿意接受自媒体生产的内容,不排斥自媒体的内容。面对今天的资讯用户,一个全面覆盖的平台,应该兼顾自媒体的丰富性的同时,也强化权威媒体和优质内容的创作与传播。

阅读“学习资源”中的《传播媒介变迁的社会影响》《新媒体传播渠道特点》,结合调查内容,小组合作,从传播方式、传播范围、传播时效等方面,分析图书报刊、广播、电视、网络等不同媒介的传播特点。

阅读陈力丹《传播媒介变迁的社会影响》

随着文字及其书写材料的出现,人类社会进入文明社会。

印刷术的发明通常被视为信息传播史上的又一座里程碑。

最早的传播活动是借助语言进行的,由于言语的稍纵即逝,具有特殊记忆力的人便拥有了一定的话语特权

从19世纪的电报、电话、电影,到20世纪的广播、电视、卫星通讯、计算机网络,电子媒介在不知不觉中成为人们生活的一部分。

无形中,电子媒介改变了原有的社会结构。

阅读陈力丹《新媒体对社会结构的影响》新媒体对未来社会的影响

1 . 时空观念的扩展:网络打破原有的时间和地域限制,将身处不同物理空间的人整合进共同的虚拟场景:使得处于相同空间的人可以分离在不同场景。只有“注意力”在场时,身体在场才变得对时空、交往和传播具有意义。2 . 虚拟与现实的界限打破:网络这个虚拟社会中,真实的社会角色与身份被剥离,出现新的界定,社会阶层被重新划分。3 . 社交范围的扩大与社交圈的集中:新媒体带来的新型社会联络与动员能力,能形成稳定社交圈,另一方面使阶层分化严重,社会利益团体的边界逐渐清晰和固化。4 . 话语力的分散与用户自主地位提升:话语力从精英阶层向草根下放,民众在各种问题上发出自己的声音,消解原有的权威话语中心,出现众声喧哗的局面。5 . 人与物互动性增强:物质世界与人类社会实现全方面信息交互,建立连接,这种人与物的沟通将从本质上影响交流互动的方式。

阅读陈力丹《新媒体对社会结构的影响》新闻媒体在未来发展中的几种现象

由于新媒体对传播实效的推动,加快了社会整体节奏,快节奏、高效率成为新的生活方式。搜索引擎的出现,让人们的思维方式发生了变化。新媒体的传播及话语方式更多地表现为解构式的特点。新媒体解构了传统的语法规则和话语结构。表达渠道和形态无限扩展趋势。技术的无限发展趋向于当权者对人的深度控制。

阅读陈力丹《新媒体对社会结构的影响》新媒体新趋势

1、微信介入了通讯领域。2、在3G网络不断扩展应用领域的同时,4G网络也加快布局,以不同制式走向融合。3、新媒体对位置信息的开发。4、“众包”(crwd-surcing)的新闻生产机制。5、网络时代网络新闻倒逼传统媒体。

阅读褚亚玲 强华力《新媒体传播渠道特点》

智能化、数字化趋势明显。

跨媒介融合,传播复合多元性

传播方式立体化、个性化

跨媒介阅读的内容和形式具有多样性,其内容和形式可延伸到图像、表格、声音、视频、App等媒介上,有利于拓宽学生的眼界和知识面,让学生更高效便捷地进行信息的归类与获取。

情境导入:我国非物质文化遗产项目众多,如梁祝传说、花儿、秧歌、京剧、苏州评弹、吴桥杂技、杨柳青木版年画、宜兴紫砂陶制作技艺等。要求:每个小组从我国非物质文化项目中选择一项,从图书报刊、广播、电视、网络等媒介广泛搜集与其相关的信息,并将筛选后的有效信息进行整理,建立电子资源库。

要求:以小组为单位,阅读电子资源库中的材料,结合不同媒介的主要受众群体、传播方式、信息容量等,参考“学习资源”中的《不同媒介的语言特征与网络语言的发展》,概括不同媒介的语言特征。

报纸①真实性。新闻是建立在真实可信的基础上的,语言首先必须具有准确性,尽可能使用中性词,切不可因追求语言的轰动效应,用大话套话拔高报道对象,带有主观色彩。②群众性。新闻应尽量使用群众易于接受的语言,站在群众的角度上写新闻,给群众以亲切感,体现媒体对群众的一种关怀。③文学性。要使新闻最大限度地向新闻受众延伸扩展,必须艺术地再现事实,通过文学性更好地体现接近性。用细节生动地表现人物与事件,运用幽默风趣的笔调增强感染力,拟制形象化标题产生冲击力。

广播①口语化。广播新闻的语言通俗易懂、口语化。“说”给听众听是广播新闻的最大特点,因此,广播新闻语言要朗朗上口,清楚流畅,让人一听就能懂,使人一听就能明白是在说什么事情。②形象化。广播语言的形象化,就是运用具体、生动、鲜明和逼真的词语,将广播新闻中听众看不到、摸不透的事件和景象,通过广播的语言独特地展现在听众面前,使听众获得真切的感受,如身临其境一般理解事件背后的道理。③大众化。新闻语言,要说群众听得懂的话。采写新闻稿件的语言和播新闻时主持人的语气,都要平易、平和,尽量做到生活化,实现艺术和生活的有机结合。

电视①真实性。电视新闻语言一定要具有真实性的特点。②导向性。鲜活直观的画面使电视新闻具有导向性的特点,加上生动、优美的语言报道后,可以使导向性的特征更加直接、鲜明、突出。③概括性。电视主要从听觉和视觉两个方面对观众的感知系统进行作用,因此电视新闻语言通常具有一定的概括性。电视新闻语言尽量能够高度浓缩、概括,尽可能精练、简洁,不要拖泥带水。④贴近性。电视新闻语言应该贴近群众,贴近生活,贴近实际,尽可能使每个人都能听得懂,因此电视新闻语言应该尽量口语化,少用专业术语和书面语。

网络①创新性。通过对数字、字母、符号、谐音、拆字、错字及符号的运用,创造出新颖奇特的字、词或者语句。比如,“亲亲你”在网络环境中可以写作“771”。②鲜明性。为张扬个性,网民在网络用语上,会结合自己的个性特征及需求创造性使用网络用语。比如女孩子为在网上树立娇小动人的形象往往在用词上选择用“哒”做尾词,诸如“好哒”“明白哒”等。而男孩子则为了彰显时髦与冷峻,则在网络用词上选择“哥”作为昵称,诸如“不要迷恋哥”“哥很忙”等。③随意性。网络对语言运用限制较小,网民在互联网使用过程中,相对较为随意。在词语选择上,会根据字形对文字的原意进行曲解,同时赋予文字新的含义。④简洁性。为避免长篇大论,全面地表达自己的思想及情感,网络语言通常用缩写、谐音、数字或符号等方式将语言缩减、整理,提高沟通的效率。例如,数字“88”表示“拜拜”。

网络媒体是网络时代的突出表现,其来源有两大类:一类是迁移到网络上的书刊、报纸、广播、电视等传统媒体;一类是伴随网络而生的各种新媒体,如网络新闻、电子公告牌系统(BBS)、博客、微博、短信、QQ、飞信、微信、微电影等。网络具有“全媒体”性质,人类以往创造的所有信息负载方式几乎都可以进入互联网。网络信息呈现“碎片化”倾向和“自媒体”性质。

其一,语言交际的“技术性”越来越强。人类现在的交际更多地是面对计算机、智能手机和移动互联网,传统的“人与人”交际模式使用范围正快速缩小,新兴的“人—机—人”交际模式正发展为主要交际模式。社会需要拥有处理声波、光波、电波的语言技术、语言物理产品及相关的生产、储存、运输、销售体系,还需要拥有与之相关的语言产业和语言职业。其二,过好虚拟和现实两个空间的语言生活。网络不仅产生了网络媒体,促生了“人—机—人”的交际模式,而且还为人类在现实空间之外建造了一个虚拟空间。虚拟空间的语言生活,使用的是现代信息技术和现代信息产品,如网页浏览、键盘输入、电子邮件、PPT制作、QQ、短信、微信等,写字的机会渐少,键盘打字、触屏写字及屏幕阅读逐渐成为新习惯。而网络新媒体的“碎片化”倾向和“自媒体”性质也会影响到人类的语言使用习惯,且需要更高的判断信息真伪的能力。在“互联网+”的今天,中国网民数量已超过7亿,这使虚拟空间的“虚拟性”极大减弱,虚实两个空间的重合度越来越高,形成了“虚中有实、实中有虚”的新特点。其三,妥善处理好“信息边缘化”问题。网络时代最大的不公平是信息获取的不公平,最大的危机是被信息边缘化。要关注农村、西部、民族地区的信息化发展以及离退休老人、家庭妇女等很少上网、使用智能手机的群体。国家不仅要保障公民的信息权力,加强公民的现代信息技术教育,消弭信息鸿沟;而且还要努力发展网络,以保证国家不被国际互联网“边缘化”。

跨媒体表达与交流需要借助图书报刊、广播电视、网络及其他新媒体进行,媒体不同,表达与交流的文本内容、形式有所不同。根据不同媒介的传播特征与语言特点选择合适的内容与形式,才能有效地呈现和传递信息。

设计跨媒体表达与交流方案

情境导入:目前,我国已经制定了国家、省市县四级非遗保护体系,非遗保护和传承体系日趋完善。要求:以小组为单位,选择家乡的一个非物质文化遗产项目,确定两种以上的媒介,根据受众情况和媒介特点,以“我为家乡××项目代言”为题,开展家乡非物质文化遗产推介活动。准备相关的文字、图片、音视频资料,根据选择的媒介特点,有针对性地进行设计、制定推介方案。

要求:根据制定的推介方案,通过不同媒介发布推介内容。收集与整理受众的反馈信息,了解受众是否接受发布的内容与形式,是否认同自己的观点、态度等。

相关课件

这是一份中职部编高教版(2023)三 跨媒介表达与交流完美版课件ppt,共37页。PPT课件主要包含了新课导入,任务解读,示例展示,活动指导等内容,欢迎下载使用。

这是一份中职语文部编高教版(2023)基础模块 下册二 跨媒介阅读公开课课件ppt,共41页。PPT课件主要包含了新课导入,任务解读等内容,欢迎下载使用。

这是一份中职语文部编高教版(2023)基础模块 下册第八单元跨媒介阅读与交流一 了解多媒介优秀ppt课件,共35页。PPT课件主要包含了新课导入,必备知识,概念明晰,活动任务,活动指导,认识不同媒介的特点,活动指导小结等内容,欢迎下载使用。