第五单元 货币与赋税制度 练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1

展开这是一份第五单元 货币与赋税制度 练习--2023-2024学年高中历史统编版(2019)选择性必修1,共8页。

![]()

![]() 第五单元货币与赋税制度

第五单元货币与赋税制度

同步练习

1.780年宰相杨炎奏请唐德宗实行赋税制度改革,收税“惟以资产为宗,不以丁身为本”,古代赋税制度逐渐由“舍地税人”向“舍人税地”方向发展。这有利于( )

A.减轻政府对农民的人身控制 B.加强地方经济实力

C.抑制土地买卖和兼并之风 D.促使土地私有制度瓦解

2.宋代前期,民户为逃避职役重难,采取私自雇人代应州县役之法,朝廷对此屡禁不止。至南宋时期,朝廷亦无法禁绝民户私下雇人代应保甲乡役,私雇代役开始合法化。这一现象反映出宋代

A.经济发展影响国家政策 B.中央集权呈弱化的趋势

C.政府重视商业税收收入 D.农业领域雇佣关系普遍

3.战国前期,布币主要流通于中原地区,刀币主要流通于齐、燕、赵等国。战国中期以后,大部分诸侯国铸造圆形穿孔的货币,统称为圜钱。这反映了( )

A.区域间经济联系的增强 B.货币经济占主导地位

C.当时货币发展的多元化 D.统一的货币已经出现

4.鱼鳞图册制度,是中国封建社会实施的土地赋税管理办法,图册中详细登记了每块土地的编号、土地拥有者的姓名、土地亩数、四至、以及土地等级。还把每块土地形状绘制成图,每册前面又有土地的综图,仿佛鱼鳞一般,因此称“鱼鳞图册”。由此可见“鱼鳞图册”( )

①形式上明确了土地所有权 ②有效地抑制了土地兼并

③土地税征收具备确实依据 ④减轻了政府对民众的人身控制

A.①② B.①③ C.①③④ D.②③④

5.1971年尼克松新经济政策终止了美元兑换黄金,从而使世界货币体系由“黄金美元本位制”转变为纯“美元本位制”。此后,各主要资本主义国家纷纷宣布实行浮动汇率制。这意味着

A.美国的霸主地位进一步加强 B.布雷顿森林体系的瓦解

C.美国加大对经济的宏观调控 D.金本位制利于经济发展

6.唐初规定“以丁为单位征纳……服正役20日,可按每日折三尺纳绢替代,是为庸。”这一规定

A.增加了农民的劳役负担 B.提高了农民的文化素质

C.保证了农民的生产时间 D.推动了经济重心的南移

7.汉末学者徐干在其文章《中论》中写道:“庶功兴在事役均,事役均在民数(户籍)周,民数周为国之本”。这说明他已经认识到

A.国家治理应当注重轻徭薄赋与民休息 B.户口统计是国家制度建设的基本内容

C.赋役公平是国家稳定的基础性因素 D.统治阶层应当重振重农的治国理念

8.1971年8月,尼克松政府宣布停止履行外国政府或中央银行可用美元向美国兑换黄金的义务;1973年3月,在西欧出现抛售美元、抢购黄金和马克的风潮后,联邦德国、法国等国家达成协议,对美元实行“联合浮动”。这些举措

①是美国经济实力相对下降的结果 ②反映了世界经济的多极化趋势

③有利于提高“欧元”的国际地位 ④导致贸易自由化取代贸易保护

A.①② B.③④ C.①②③ D.①②④

9.786年,唐德宗实行财政改革,试图将财政大权还职尚书户部,遭到江淮转运使韩滉反对。最终德宗终止改革,后来还加授韩滉度支、诸道盐铁转运等使,执掌全国财政大权。这反映出当时( )

A.经济格局影响政府决策 B.租庸调制难以继续施行

C.藩镇割据危及中央统治 D.三省六部制度已经瓦解

10.下表为不同文献中关于唐初土地状况的记述。据此可以推知当时的唐代

出处 | 记述 |

《新唐书》志第四十一· 食货一 | “诸庶人有身死家贫无以供葬者,听卖永业田……”

|

《全唐文》卷33玄宗《禁官夺百姓口分永业田诏》 | “王公百官及富豪之家,比置庄田,恣行吞并,莫惧章程……致令百姓无处安置,乃别停客户,使其佃食” |

A.均田制存在瓦解的可能 B.租佃经营方式占据主导地位

C.小农经济的发展遭受重大打击 D.政府可以有效控制土地

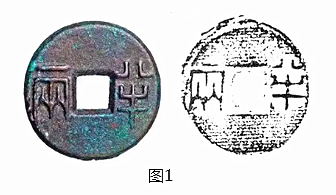

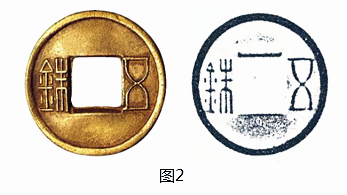

11.图1、图2所示分别为秦汉时期市场上流通的主要货币及其拓印。据图可知,这两种货币均

A.由国家统一铸造 B.沿用贝币的形态

C.标记货币的重量 D.仅作为铺币使用

12.明代中期以前,大明宝钞和铜钱是法定货币;成化、弘治以降,白银和铜钱一起成为国家法定货币。万历初年,张居正改革赋役制度,在全国范围内推行“一条鞭法”,“民间输官之物皆用银”“银始独重于天下,百物皆取银为准矣”。由此可知,白银成为货币主要源于( )

A.政府的干预 B.新型生产关系出现

C.宝钞的缺陷 D.商品经济成为主体

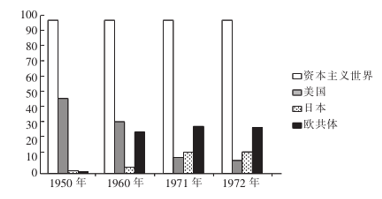

13.下图为 1950-1972 年资本主义世界黄金外汇储备占比变化示意图(单位:%)。 据图可知( )

A.资本主义世界三足鼎立面临冲击 B.美国世界经济霸主地位日益丧失

C.欧共体成为主导世界经济的核心 D.资本主义货币体系面临瓦解危机

14.下图所示为宋代“对钱”。两枚钱币书体不同而钱文相同,形制、币材等也完全一致,可成双配对。“对钱”的铸行主要契合了当时( )

A.铸币工艺的文化追求 B.讲求实用的艺术特征

C.逐利享乐的时代风尚 D.弱化门第的社会观念

15.唐代中叶,“官授田之法尽费废,则之所谓输庸调(纳税服役)者多无田之大矣”,有官员认为“按籍而征之”的传统方法弊病重重。为此,政府纳税改革的合理方向应是

A.减免纳税

B.按人纳税

C.加征商税

D.按地征税

16.阅读材料,完成下列要求。

材料一 清朝前期,实行量入为出的定额化税收政策,财政收入和支出都有较为固定的数额和程式,收支相抵,略有盈余。由于清初统一战争频繁,加之其后三藩之乱、白莲教起义的影响,军费支出和岁入之间形成较大差额,造成财政困难。顺治时,重新开征曾谕令废止的“辽响”和“练响”,康熙年间,加征“官宦地亩银”。一方面朝廷直接出卖官位或晋升资格,另一方面,鼓励富有者主动捐献,以应要需。清廷入关后,沿袭明代的“起运”、“存留”制度,但由于解决“非常时期”财政困难,多次削减地方“存留”经费,保证“起运”中央的财政经费。总之,清前期的财政政策,主要是在传统财政格局基础上的局部调整。

材料二 太平天国军兴期间, 特别是甲午战争,庚子之变以后,清代社会的总体格局处于非常时期,随着军费额骤增、以及赔款支出、外债偿付和开办新政,财政日益困窘。迫于形势,清政府谕令各地方大员“权其轻重缓急,设法筹措,期于库款、地方两有裨益”,逐渐形成了“就地筹响”政策。各种名目的税捐由地方官员自行决定,除了传统的举办捐纳、发行内债等外,开征了米捐、酒捐、烟捐、茶捐等新的税捐,商业税比例大为增加。这一系列措施影响下,逐渐形成了“量出制入”的财政范式,具有近代意义的“地方财政”渐次形成。但也导致了税捐的乱征、财政的外销以及中央集权的削弱。

——摘编自陈锋《财政与国家治理:清代非常时期财政政策的调整与更张》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析清朝前期财政政策调整的原因。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出清朝前期和近代以来清政府财政政策的不同之处,并评价近代以来清政府的财政政策。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对财政政策的认识。

17.你能区分开了吗?银元与银两;铜元与铜钱;飞钱与交子;

你会算吗?

《孔乙己》:排出9文大钱,买了一碟茴香豆。现在多少钱?

当时鲁迅从教育部领月工资是350大洋,当时一个工人月工资是5个大洋。鲁迅工资在现在是多少?

参考答案:

1.A2.A3.A4.B5.B6.C7.C8.A9.A10.A11.C12.A13.D14.A15.D

16.(1)原因:巩固统一多民族国家的需要;专制主义中央集权制度的实行;镇压地方分裂势力和人民起义,造成财政危机。

(2)不同:清前期,实行“量入为出”的财政范式,近代以来,形成“量出制入”的财政范式;清前期,财政政策体现中央集权,近代以来,地方财政权逐渐扩大,中央集权削弱;清前期,以农业税为主,近代以来,工商业税的比重增加;清前期,在传统财政基础上局部调整,近代以来,近代意义的“地方财政”渐次形成。

评价:有利于抵御列强侵略,挽救民族危机;促使地方权力增加,中央集权削弱;为洋务运动提供了资金,推动了中国的近代化;推动财政格局的变化和财政体系的近代化;导致了税捐乱征,财政经费外销等弊端。

(3)财政政策是国家治理能力的体现;注重“非常时期”财政政策的调整,以解决社会问题;财政政策制定上要协调中央和地方的关系。

17.换算:一盎司黄金=31.1034768克=0.622两=2020年1391.46美元=9311.51元人民币

1两白银=223.07美元=1496.5998元人民币。

清:1文铜钱约=1.4966元人民币;

民国:1银元约=190元人民币;

茴香豆是1.4966*9=13.4694元人民币;

鲁迅工资是190*350=66500元人民币。