所属成套资源:单元专题卷(语文部编版7年级上册)

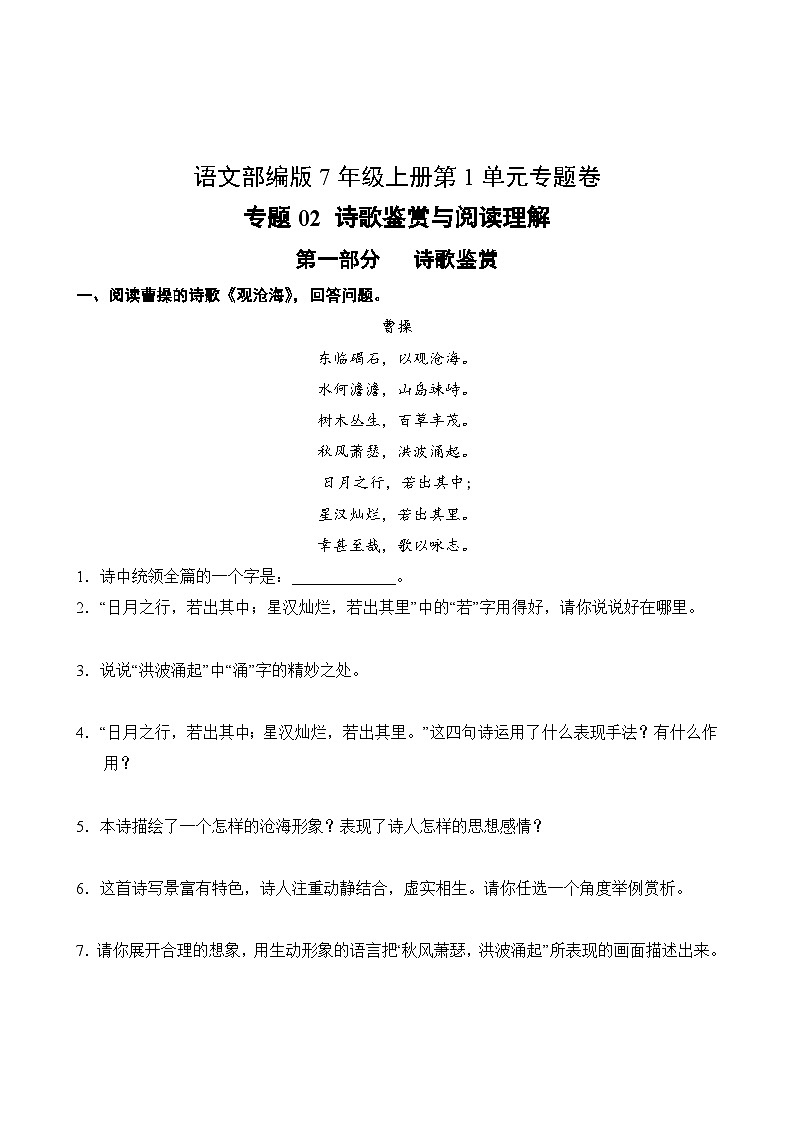

语文部编版7年级上册第1单元专题卷02 诗歌鉴赏与阅读理解

展开

这是一份语文部编版7年级上册第1单元专题卷02 诗歌鉴赏与阅读理解,共18页。

语文部编版7年级上册

语文部编版7年级上册第1单元专题卷

专题02 诗歌鉴赏与阅读理解

第一部分 诗歌鉴赏

一、阅读曹操的诗歌《观沧海》,回答问题。

曹操

东临碣石,以观沧海。

水何澹澹,山岛竦峙。

树木丛生,百草丰茂。

秋风萧瑟,洪波涌起。

日月之行,若出其中;

星汉灿烂,若出其里。

幸甚至哉,歌以咏志。

1.诗中统领全篇的一个字是:_____________。

2.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”中的“若”字用得好,请你说说好在哪里。

3.说说“洪波涌起”中“涌”字的精妙之处。

4.“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里。”这四句诗运用了什么表现手法?有什么作用?

5.本诗描绘了一个怎样的沧海形象?表现了诗人怎样的思想感情?

6.这首诗写景富有特色,诗人注重动静结合,虚实相生。请你任选一个角度举例赏析。

7.请你展开合理的想象,用生动形象的语言把“秋风萧瑟,洪波涌起”所表现的画面描述出来。

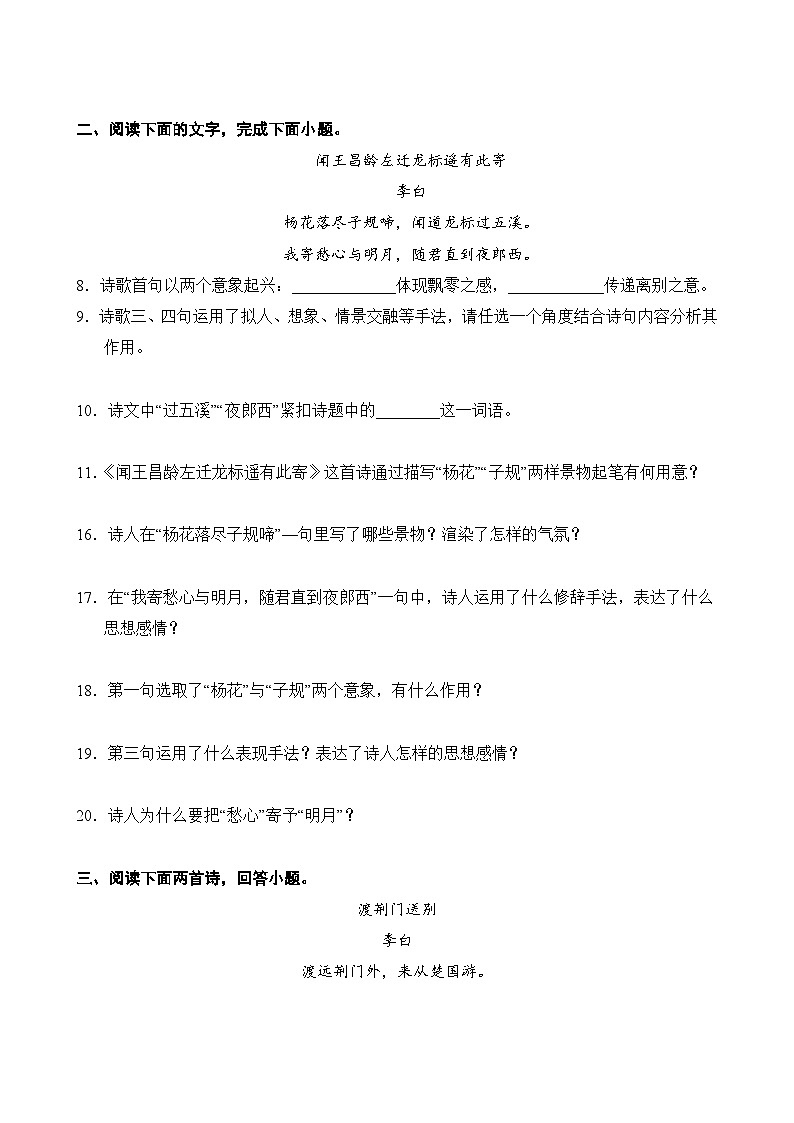

二、阅读下面的文字,完成下面小题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

8.诗歌首句以两个意象起兴:_____________体现飘零之感,____________传递离别之意。

9.诗歌三、四句运用了拟人、想象、情景交融等手法,请任选一个角度结合诗句内容分析其作用。

10.诗文中“过五溪”“夜郎西”紧扣诗题中的________这一词语。

11.《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》这首诗通过描写“杨花”“子规”两样景物起笔有何用意?

16.诗人在“杨花落尽子规啼”—句里写了哪些景物?渲染了怎样的气氛?

17.在“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”一句中,诗人运用了什么修辞手法,表达了什么思想感情?

18.第一句选取了“杨花”与“子规”两个意象,有什么作用?

19.第三句运用了什么表现手法?表达了诗人怎样的思想感情?

20.诗人为什么要把“愁心”寄予“明月”?

三、阅读下面两首诗,回答小题。

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄。

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

12.发挥想象,描绘“月下飞天镜,云生结海楼”在你脑海中呈现的画面。

13.两诗画线句都运用什么修辞手法?分别表达了诗人怎样的思想感情?

四、阅读下面两首唐诗,完成下面小题。

【甲】

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

李白

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。

【乙】

夜上受降城闻笛

李益

回乐烽前沙似雪,受降城外月如霜。

不知何处吹芦管①,一夜征人②尽望乡。

注:①[芦管]笛子。②[征人]指出征或戍边的军人。

14.【甲】诗首句以“杨花”和“子规”点明事件发生的时令,营造出暮春时节_______的氛围,表达了诗人对友人的_______之情。【乙】诗写作者登城时所见的月下景色,夜风送来了幽怨的芦笛声,唤起了边塞将士的_______之情。

15.“我寄愁心与明月”与“受降城外月如霜”两句都写到了月,请分别说说两位诗人各是如何借“月”来抒发情感的。

五、阅读下面的诗,完成下面题目。

次北固山下

王湾

客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达?归雁洛阳边。

21.首联中的_______、_______两个词已暗含身在异乡、神驰故里的漂泊羁旅之情。

22.“海日生残夜,江春入旧年”一联历来脍炙人口,“生”和“入”用得很妙,请说说妙在何处。

23.下列对诗句理解分析不正确的一项是( )

A.诗题“次北固山下”中的“次”是游览的意思,表明诗人写诗的地点。

B.首联先写“客路”后定“行舟”,神驰故里的漂泊羁旅之情,流露于字里行间。

C.这是一首五言律诗,诗的颔联颈联对仗工整,这是律诗的一个重要特征。

D.尾联的“乡书”、“归雁”让人感受到一种淡淡的思乡愁绪。

24.请赏析“潮平两岸阔”一句中“阔”字的妙处。

25.结合全诗分析作者是如何表达思乡之情的。

六、阅读下面的诗,完成下面题目。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

26.下列对诗歌的理解和赏析,不恰当的一项是( )

A.“天净沙”是曲牌名,“秋思”是题目。“思”在这里的意思是“思绪”。

B.“枯藤老树昏鸦”一句中的“枯藤”“老树”给人以萧条、寂寞、悲凉的感觉。

C.“小桥流水人家”一句读来令人感到亲切,表现游子对大自然的喜爱,以及对美好生活的憧憬。

D.“断肠人在天涯”一句中的“断肠人”是一位“离别故土的游子”,“天涯”即“极远的地方”。

27.请用生动的语言描述“古道西风瘦马”所展现的画面。

28.这首小令运用了什么写法?创造出怎样的意境?衬托了天涯游子怎样的心情?

29.作者通过描绘这幅秋郊夕照图,抒发了怎样的思想感情?

七、阅读下面两首古诗词,完成各题。

秋词

刘禹锡

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。 晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

天净沙•秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

30.下列理解和分析不恰当的一项是( )

A.《秋词》描绘了一幅鹤飞冲天的画面,在生机勃勃的景象中倾诉诗人的情怀。

B.《天净沙•秋思》精选了多种有代表性的景物,组成一幅暮色苍茫的秋野图画。

C.两首诗词都采用了直抒胸臆的写法,形象地表达出各自对秋天的独特感悟。

D.在表达手法上,前者是议论、描写兼抒情,后者则是动静结合,借景抒情。

31.同是写秋,两位作者表露的心境有什么不同?

八、阅读下面两首元曲,完成下面小题。

天净沙·秋思

(元) 马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

天净沙·春

(元) 白朴

春山暖日和风,阑干楼阁帘栊①,杨柳秋千院中。啼莺舞燕,小桥流水飞红②。

注:①[帘栊(lóng)]带帘子的窗户。②[飞红]花瓣飞舞,指落花。

32.关于以上两首元曲,说法有误的一项是( )

A.曲牌是曲子的调名,又叫曲调。“天净沙”就是曲牌名,“秋思”和“春”则分别是两首小令的题目。

B.《天净沙·秋思》中出现了多个景物,其中“夕阳”为全诗笼罩上一层温暖的色彩,让游子凄凉的心得到安慰。

C.《天净沙·秋思》中的景象相互映衬:动态的“流水”与静态的“小桥”相映,动态的“西风”与静态的“古道”相映。

D.《天净沙·春》的首句为我们描绘了一幅阳光明媚的春色图:“山”春意盎然,“日”暖意融融,“风”和煦温情。

33.两首元曲中都有“小桥流水”,请你结合作品,说说“小桥流水”的图景分别蕴含了诗人怎样不同的情感。

第二部分 现代文阅读

九、阅读下列语段,回答小题。

桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。红的像火,粉的像霞,白的像雪。花里带着甜味;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是:杂样儿,有名字的,没名字的,散在草丛里,像眼睛,像星星,还眨呀眨的。

34.上段文字中哪个句子是作者的联想?

35.结合文章相关内容,说说“赶趟儿”的意思?

36.春花图按怎样的顺序来描绘春花的?能体现这种写景顺序的词语有哪些?

37.作者在描绘春花时,还写了蜜蜂、蝴蝶,其作用是什么?

38.“花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着”中“闹”字换成“叫”字可不可以?为什么?

十、阅读下列语段,回答下面小题。

①桃树、杏树、梨树,你不让我,我不让你,都开满了花赶趟儿。红的像火,粉的像霞,白的像雪。花里带着甜味儿;闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿、杏儿、梨儿。花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去。野花遍地是:杂样儿,有名字的,没名字的,散在草丛里,像眼睛,像星星,还眨呀眨的。

②“吹面不寒杨柳风”,不错的,像母亲的手抚摸着你。风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微润湿的空气里酝酿。鸟儿将窠巢安在繁花嫩叶当中,高兴起来了,呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙,唱出宛转的曲子,与轻风流水应和着。牛背上牧童的短笛,这时候也成天在嘹亮地响。

③雨是最寻常的,一下就是三两天。可别恼。看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着,人家屋顶上全笼着一层薄烟。树叶子却绿得发亮,小草也青得逼你的眼。傍晚时候,上灯了,一点点黄晕的光,烘托出一片安静而和平的夜。乡下去,小路上,石桥边,有撑起伞慢慢走着的人;还有地里工作的农夫,披着蓑,戴着笠的。他们的草屋,稀稀疏疏的,在雨里静默着。

39.小晴在读下面的句子时,不知道其朗读的重音和停顿该标在哪里,请你参考下面示例,用朗读符号(“·”表示重音,“∨”表示停顿)帮她标记出来。

【示例】牛背上∨牧童的短笛,这时候也成天在嘹亮地响。

呼朋引伴地卖弄清脆的喉咙

40.文章描述了春天的三幅图景,请用简洁的语言进行概括。

第①段:________图。第②段:________图。第③段:________图。

41.文章第②段是从________、________、________这三个角度来描写春风的,写出了春风________________的特点。

42.从修辞手法的角度赏析文中画线的句子。

十一、阅读下列选文,完成各题。

济南的冬天(节选)

老 舍

①对于一个在北平住惯的人,像我,冬天要是不刮大风,便觉得是奇迹;济南的冬天是没有风声的。对于一个刚由伦敦回来的人,像我,冬天要能看得见日光,便觉得是怪事;济南的冬天是响晴的。自然,在热带的地方,日光是永远那么毒,响亮的天气反有点儿叫人害怕。可是,在北中国的冬天,而能有温晴的天气,济南真得算个宝地。

②设若单单是有阳光,那也算不了出奇。请闭上眼想:一个老城,有山有水,全在蓝天下很暖和安适地睡着,只等春风来把他们唤醒,这是不是个理想的境界?

43.用简练的语言概括第①段文字的大意。

44.找出第①段中的三组对比,并指出这三组对比在文中的作用。

45.第②段中,第一句在结构上的作用是什么?

46.第②段中,“暖”“睡”“醒”用得很贴切,你是怎样理解的?

47.请你用“济南的冬天,美在……”的句式开头,写一段话。

十二、阅读《济南的冬天》选段,回答文后小题。

A.最妙的是下点小雪呀。看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖上顶着一儿白花,好像日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上,有的地方雪厚点,有的地方草色还露着;这样,一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣;看着看着,这件花衣好像被风儿吹动,叫你希望看见一点更美的山的肌肤。等到快日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点儿薄雪好像忽然害了羞,微微露出点儿粉色。就是下小雪吧,济南是受不住大雪的,那些小山太秀气!

B.古老的济南,城里那么狭窄,城外又那么宽敞,山坡上卧着些小村庄,小村庄的房顶上卧着点儿雪,对,这是张小水墨画,也许是唐代的名手画的吧。

C.那水呢,不但不结冰,倒反在绿萍上冒着点热气,水藻真绿,把终年贮蓄的绿色全拿出来了。天儿越晴,水藻越绿,就凭这些绿的精神,水也不忍得冻上,况且那些长枝的垂柳还要在水里照个影儿呢!看吧,由澄清的河水慢慢往上看吧,空中,半空中,天上,自上而下全是那么清亮,那么蓝汪汪的,整个的是块空灵的蓝水晶。这块水晶里,包着红屋顶,黄草山,像地毯上的小团花的小灰色树影。

D.这就是冬天的济南。

48.用一句话概括A段主要内容。

49.从语段A中找出表明描写顺序的词语,并判断运用了怎样的描写顺序。

50.本文作者善于用比喻,在文中,分别将阳光下的老城、雪后的山坡和村庄、冬天的水景比成什么?各突出了它们的什么特点?

阳光下的老城——

雪后的山坡和村庄——

冬天的水景——

51.“山坡上卧着些小村庄,小村庄的房顶上卧着点雪”一句中两次用到“卧”,是否恰当,请做出判断,并说出理由。

52.赏析下列语句。

等到快日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点儿薄雪好像忽然害了羞,微微露出点儿粉色。

53.作者以“这就是冬天的济南”做结尾段有什么好处?

十三、阅读下列选文,完成各题。

雨的四季

我喜欢雨,无论什么季节的雨,我都喜欢。她给我的形象和记忆,永远是美的。

春天,树叶开始闪出黄青,花苞轻轻地在风中摇动,似乎还带着一种冬天的昏黄。可是只要经过一场春雨的洗淋,那种灰色和神态是难以想像的。每一棵树仿佛都睁开特别明亮的眼睛。树枝的手臂也顿时柔软了,而那萌发的叶子,简直就起伏着一层绿茵茵的波浪。水珠子从花苞里滴下来,比少女的眼泪还娇媚。半空中似乎总挂着透明的水雾的丝帘,牵动着阳光的彩棱镜。这时,整个大地是美丽的。小草像复苏的蚯蚓一样翻动,发出一种春天才能听到的沙沙声。呼吸变得畅快,空气里像有无数芳甜的果子,在诱惑着鼻子和嘴唇。真的,只有这一场雨,才完全驱走了冬天,才使世界改变了姿容。

而夏天,就更是别有一番风情了。夏天的雨也有夏天的性格,热烈而又粗犷。天上聚集几朵乌云,有时连一点雷的预告也没有,当你还来不及思索,豆粒的雨点就打来了。可这时而也并不可怕,因为你浑身的毛孔都热得张开了嘴,巴望着那清凉的甘露。打伞,裁斗笠,固然能保持住身上的干净,可当头浇,洗个雨澡却更有滋味,只是淋湿的头发、额头、睫毛滴着水,挡着眼睛的视线,耳朵也有些痒嗦嗦的。这时,你会更喜欢一切。如果说,春雨给大地彼上美丽的衣裳,而经过几场夏天的透雨的浇灌,大地就以自己的丰满而展示它全部的诱惑了。一切都毫不掩饰地敞开了。花朵怒放着,树叶鼓着浆汁,数不清的杂草争先恐后地成长,暑气被一片绿的海绵吸收着。而荷叶铺满了河面,迫不及待地等待着雨点,和远方的蝉声,近处的蛙鼓一起奏起了夏天的雨的交响曲。

当田野上染上一层金黄,各种各样的果实摇着铃档的时侠,雨,似乎也像出嫁生了孩子的母亲,显得端庄而又沉思了。这时候,雨不大出门。田野上几乎总是金黄的太阳。也许,人们都忘记了雨。成熟的庄稼地等待收割,金灿灿的种子需要硒干,甚至红透了的山果也希望最后晒甜。忽然,在一个夜晚,窗玻璃上发出了响声,那是雨,是使人静谧、使人怀想、使人动情的秋雨啊!天空是暗的,但雨却闪着光;田野是静的,但雨在倾诉着。顿时,你会产生一脉悠远的情思。也许,在人们劳累了一个春夏,收获已经在大门口的时候,多么需要安静和沉思啊!雨变得更轻、也更深情了,水声在屋檐下,水花在窗玻璃上,会陪伴着你的夜梦。如果你怀着那种快乐感的话,那白天的秋雨也不会使人厌烦。你只会感到更高邈、深远,并让凄冷的雨滴,去纯净你的灵魂,而且一定会遥望到在一场秋雨后将出现一个更净美、开阔的大地。

也许,到冬天来临,人们会讨厌雨吧!但这时候,雨已经化妆了,它经常变成美丽的雪花,飘然莅临人间。但在南国,雨仍然偶尔造访大地,但它变得更吝啬了。它既不倾盆瓢泼,又不绵绵如丝,或淅淅沥沥,它显出一种自然、平静。在冬日灰蒙蒙的天空中,雨变得透明,甚至有些干巴,几乎不像春、夏、秋那样富有色彩。但是,在人们受够了冷冽的风的刺激,讨厌那干涩而苦的气息。当雨在头顶上飘落的时候,似乎又降临了一种特殊的温暖,仿佛从那湿润中又漾出花和树叶的气息。那种清冷是柔和的,没有北风那样咄咄逼人。远远地望过去,收割过的田野变得很亮,没有叶的枝干,淋着雨的草垛,对着瓷色的天空,像一幅干净利落的木刻。而近处池畦里的油菜,经这冬雨一洗,甚至忘记了严冬。忽然到了晚间,水银柱降下来,黎明提前敲着窗户,你睁眼一看,屋顶,树枝,街道,都已经盖上柔软的雪被,地上的光亮比天上还亮。这雨的精灵,雨的公主,给南国城市和田野带来异常的蜜情,是它送给人们一年中最后的一份礼物。

啊,雨,我爱恋的雨啊,你一年四季常在我的眼前流动,你给我的生命带来活力,你给我的感情带来滋润,你给我的思想带来流动。只有在雨中,我才真正感到这世界是活的,是有欢乐和泪水的。但在北方干燥的城市,我们的相逢是多么稀少!只希望日益增多的绿色,能把你请回我们的生活之中。

啊,总是美丽而使人爱恋的雨啊!

54.文章第2自然段画横线的文字运用了什么样的修辞手法?作用是什么?

55.请用简洁的语言概括四季雨的特点。

春雨:

夏雨:

秋雨:

冬雨:

56.文章的最后,“总是美丽而使人爱恋的雨啊!”表达了作者对雨的无限爱恋,结合全文,作者爱恋雨的理由是什么?

57.下列对文章的赏析不正确的两项是( )

A.文章通过对雨在四季中的不同特点的描绘,抒发了作者对雨的爱恋之情。感情真挚而浓烈。

B.文章从形、声、气等方面写出了雨的趣味,雨的性格,将雨写得可感可触,可亲可爱。

C.本文是一篇托物言志的散文,对“雨”的描写形象生动,语言古朴典雅。

D.文章条理清晰。先总写对雨的感受,再具体描绘不同季节雨的特点,最后抒发对雨的爱恋之情。

E.“只希望日益增多的绿色,能把你请回我们的生活之中。”这句话是对工业污染的批判和对工业文明的否定。

十四、阅读下文,完成各题。

三月的薄唇

①整个春天里,一向觉得,最迷人的还是春三月。

②像一位女子,轻启了她的朱唇:柔软、红艳、醇香,还有一份淡淡的迷茫,一份默默的怀想。

③“吹面不寒杨柳风”,风似柳,柳似风,一个劲地“软”。

④那“杨柳风”,就该是三月的风了。三月的风,不凉不热,不呛不硬,轻轻的,浅浅的,柔柔的。风,吹过水面,水面就荡起层层细浅的波纹,如一个人儿,淡淡地浅笑;风,吹过山坡,山坡就皴出绿意茵茵,似是为谁铺展了一片温柔的情怀;风,吹过枝头,枝头就绽放花儿朵朵,似是大地举起了华灯万盏;风,吹到一只鸟儿的身上,鸟儿会在天空,划出优美的弧线;风,吹上人的脸庞,宛如一双柔软的手轻轻抚过,那份温情与和煦,直让人心荡神驰。

⑤人该是醉的,醉在这煦暖的三月春风里。

⑥早晨,一起床,推开窗户,一场春雨,正淅淅沥沥地落着。举首望天,天空的云,只是浅浅的,绝对没有那种黑云压顶的郁闷感。雨,落得不大,不是那种粗暴的狂风骤雨,细密、缠绵,仿佛是裹带着万般柔情,人的心中,有一种小溪流淌般的愉悦感;空气里,荡着浅薄的水汽,一阵阵地,抚慰着人的脸颊,滑滑的,有一种丝绸的质感。看看庭院,地面是湿湿的,但那种湿,丝毫没有黏稠感,那是一种酥软的润湿,“春雨如酥”,或许就是这种效果。细细看去,墙角的小草,刚刚钻出地面,嫩嫩的绿,像点点繁星,逼人眼目;庭院中的树木,被细雨滋润着,树皮发着明亮的光泽。一树桃花,正开着,那种薄薄的白,是如此娇嫩,不敢太近,怕呵出的气息,会弹破了它的脆弱。

⑦那雨,仿佛也感受到了这一切,淅淅沥沥地落着,总是那样细,那样柔,那样情意流转,用它轻柔的情愫,润湿这三月的薄唇。

⑧若在一个晴朗的早晨,你站立村头,抬头望山,你就能感受到,三月的春山,该是怎样的春意迷蒙,像美人浅浅的眼眉儿。

⑨山,就在近处,并不渺茫。不过,山高,你得抬头望山。山上的树,还没有全绿,只是零零星星地发出些嫩芽,所以,山,依旧疏朗,给人一种明净、通透的感觉。但疏朗中点缀着的那些点点的绿,就给山增加了盎然的生气。你静静地望着,迷离中,仿佛那绿色,正在缓慢地生长,一簇簇,一团团,很快就朦胧了整个山头。那,就是生机。也许,大地轻翕一下它的嘴唇,春山,就焕发出一派明媚。

⑩太阳已经升起,金灿灿的阳光,照满山坡。你能看到山坡上那些清浅的绿。青草,还是一簇簇的,还不能蔓延成片,更不能绿满天涯。那一簇簇的嫩草,也许只有在阳光下才能看得清楚,远看,就像一个个绿色的光点,斑斑驳驳地铺在那儿。虽然浅,虽然薄,可,就是绿,就是亮,有一份耀人眼目的灿然,也许,那是只有春草才有的色彩。

⑪“草色遥看近却无”,大概就是这般情味。

⑫看看村头,几株桃树,立在那儿。树皮光滑而明净,散着殷殷的光泽;打着花苞儿的桃花透着浅浅薄薄的红,像是女人的唇。

⑬不,是三月的薄唇:柔柔,肉肉,软软。

(有删改)

58.文章主要描绘了春天的哪些景物?各有什么特点?

59.作者是从哪些感官角度描写春风的?有什么作用?

60.请从修辞的角度赏析下面的句子。

墙角的小草,刚刚钻出地面,嫩嫩的绿,像点点繁星,逼人眼目。

61.你怎样理解“三月的薄唇”这个题目?

参考答案

1.观

2.有助于表明大海吞吐日月星辰的想象之景(或主观感受),体现诗人的博大胸怀。

3.既写出了沧海惊心动魄的声势,也写出了诗人的惊叹和赞美。

4.运用了夸张、想象、积极浪漫主义的手法,体现了诗人的博大胸怀和一统天下的雄心壮志。

5.苍茫动荡、惊涛拍岸、吞吐日月;表现了诗人博大的胸襟和统一中国建功立业的雄心壮志。

6.示例一:动静结合。“水何澹澹”“洪波涌起”是动景,描写沧海波澜壮阔的景象;“山岛竦峙”“树木丛生”等是静景,衬托沧海的气势。

示例二:虚实相生。“水何澹澹,山岛竦峙。树木丛生,百草丰茂。秋风萧瑟,洪波涌起”是实写,“日月之行,若出其中;星汉灿烂,若出其里”是虚写,虚实相生,描绘出沧海波澜壮阔、吞吐日月的壮丽景象

7.示例:(树木凋零)秋风阵阵,呼呼作响,诗人站在辽阔的在海边,面对波涛汹涌的大海,感慨万千,心潮与大海一起涌动。

8.杨花 子规

9.例①,拟人,把明月当作使者,表达对友人的关切与同情。

例②:想象奇特,月照中天,千里可共,诗人想象月可传情,将自己对朋友的关切同情带到夜郎之西。

例③,情景交融,将明月皎洁之景与思念朋友之情交融在一起,表达真挚深切的感情。

10.遥

11.一是取其季节的意义,表明事情发生的时令;二是取其形象意义,二者都是有形之物,给读者以画面感;三是取其象征意义,杨花飘忽不定,行游无踪,暗喻友人前途命运未卜,子规常鸣“不如归去”,借用来关怀跋山涉水、远走他乡的友人,希望他早日归来。

12.杨花和子规鸟。渲染了无限悲凉感伤的气氛。

13.拟人,通过丰富的想象,赋予月亮以人的情感,将月亮人格化,形象、巧妙地表达了对友人的关心和牵挂。

14.“杨花”象征离别与漂泊,“子规”啼声悲哀。选取这两个意象,点明时令,渲染悲凉的气氛,要定全诗伤感的基调。

15.示例一:第三句运用了拟人的表现手法,把明月人格化,表达了诗人对朋友的思念与同情。示例二:运用奇特的想象,把无知无情的明月,想象成善解人意的知心人,把自己对朋友的怀念和同情带到夜郎西。示例三:运用情景交融(或以景传情、借景抒情)的手法,把明月与对朋友的思念之情交融在一起,表达自己对朋友的思念和同情。

16.因为月照中天,千里可共,诗人寄情于月,朋友见月如见诗人。

17.示例:晚上,江面平静时,俯视月亮在水中的倒影,好像天上飞来一面明镜似的;日间,仰望天空,云彩涌起,变幻无穷,结成了海市蜃楼般的奇景。

18.两诗画线句都运用了拟人的修辞手法,《渡荆门送别》抒发了作者李白对故乡依依不舍(或思念家乡)的思想感情。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》抒发了诗人对友人不幸遭遇的真切关怀,以及对友人的思念之情。

19.凄凉(“悲伤”等) 思念(“牵挂”等) 思乡(“盼归”等)

20.示例:“我寄愁心与明月”中,诗人运用拟人手法,把月当成了使者,(或“运用想象,将月亮想象成知己”)能够寄送愁心,以此抒发对友人的关切之情。“受降城外月如霜”中,诗人运用比喻的修辞方法,把月光比成霜,营造出清冷的意境,以此抒发愁苦之情。

21.客路 行舟

22.“生”“入”采用拟人的修辞手法,将“日”和“春”人格化,赋予它们人的意志和情思,无意说理,却在描写景物节令中蕴含哲理。

23.A

24.“阔”:传神地表现了长江水波激荡,春潮涌流,江水几乎与岸平,显得广阔浩淼。营造了一种恢弘阔大的境界。

25.“客路”的意思是旅人前行的路,可见诗人是一位漂泊他乡的游子。颈联写时序交替中的景物,暗示时光流逝,表达不得回乡的愁思;“乡书何处达?归雁洛阳边”的意思是身在旅途,家信何传?还是托付北归的大雁,让它稍到远方的洛阳。让大雁稍家信可见诗人对家乡的思念之情。

26.C

27.【示例】在萧瑟的秋风中,在寂寞的古道上,饱尝乡愁的游子骑着一匹瘦马,在沉沉的暮色中踽踽独行。

28.这首小令极其出色地运用了景物烘托的写法,渲染出萧瑟悲凉的意境,烘托出游子孤寂、悲凉的心境。

29.抒发了旅人寂寞悲凉(孤寂凄楚)的心情和思想愁绪。

30.C

31.《秋词》表达了豪迈乐观之情。《秋思》表达了游子悲秋思乡之情。

32.B

33.马致远在《天净沙·秋思》中,借“小桥流水人家”的美好画面,衬托了漂泊在外的游子内心的孤独凄凉(或:表达了游子对家乡亲人的思念)。白朴在《天净沙·春》中,则通过“小桥流水飞红”之景,抒发了对春天的喜爱之情。

34.闭了眼,树上仿佛已经满是桃儿,杏儿,梨儿。

35.争先恐后地开花。

36.由上到下的空间顺序。树上——花下——遍地。

37.侧面描写,用成千成百的蜜蜂的嗡响和大小蝴蝶的飞舞衬托春的万紫千红,香味浓郁,进一步渲染出百花争春的气氛。

38.不可以,“叫”只是写出了声音,而“闹”字不但写出了声音,而且还写出一派喧嚣沸腾的动态景象。

39.呼朋引伴地卖弄∨清脆的喉咙

40.春花 春风 春雨

41.触觉 嗅觉 听觉 温暖、柔和、芳香、悦耳

42.运用拟人、比喻、排比的修辞手法,将树人格化,写出了树上春花竞相开放的情景,生动形象地描绘出春天百花盛开的景象。

43.说明济南的冬天温晴的特点。

44.三组对比:①北平刮大风与济南没有风声作对比;②伦敦阴天与济南响晴作对比;③热带的毒日光与济南的温晴作对比。作用:突出济南冬天温晴的特点,引出对“济南是个宝地”的描绘。

45.过渡(或承上启下)。

46.运用拟人的方法,创设了一个暖和安适的理想境界,表达了作者对济南的冬天的喜爱和赞美之情。

47.(示例)济南的冬天,美在温晴的天气,没有呼呼的风声,没有浓重的灰雾,没有毒辣的烈日,真是一块宝地。

48.描写小雪后济南美丽的山色。

49.山上、山尖、山坡、山腰。空间顺序。

50.小摇篮——温暖舒适

小水墨画——清新雅致、秀美典雅、秀丽如画

蓝水晶——清澈明净

51.①两个“卧”字,用拟人的手法,②生动传神地表现了雪后的山温暖怡人的特点,③突出了雪后村庄的闲适、安宁。

52.①运用拟人,把夕阳斜照下粉色的薄雪,比拟为害羞的少女,情态可掬;②突出了济南小雪后的温暖可爱;③流露出作者对济南的山色的喜爱、赞美之情。

53.①有力收束全篇;②与开头“济南真得算个宝地”相呼应,又点了题;③抒发了作者的赞美之情,给人以回味余地。

54.运用了比喻和拟人的修辞手法。生动形象地突出了一场春雨给大地带来的勃勃生机。

55.春雨柔情而有生机。夏雨热烈而粗犷。秋雨端庄而沉思,冬雨自然而平静。

56.雨给作者的生命带来活力,感情带来滋润,思想带来流动,灵魂得到净化

57.CE

58.文章主要描写了春天的风、雨、山、草。特点:春风是柔软的,春雨是细柔的,春山是疏朗的,春草是浅绿的。

59.从视觉、触觉等角度描写了初春时风儿的软、柔,表现了春风吹过,万物复苏的景象。

60.运用了比喻、拟人的修辞手法,把零零落落的小草比作“点点繁星”,形象生动地表现了初春时节破土而出的小草不多却又绿得逼眼的特点,表达出作者对春草的喜爱之情。

61.运用了拟人的修辞手法,形象生动地描绘了初春风和日暖、雨酥草嫩的景物特点,表达出作者对春天美景的深深喜爱之情。