六年级上册语文(人教版)第7单元 22《文言文二则》 PPT课件+教案+练习

展开第七单元

单元概述

![]()

本单元以体会“艺术之美”为主题编排了三篇课文《文言文二则》《月光曲》《京剧趣谈》,从音乐、绘画、戏曲等不同的角度折射出艺术的魅力。其中《文言文二则》中,《伯牙鼓琴》讲述了千古流传的高山流水遇知音的故事,表现了音乐的魅力及伯牙、子期之间令人动容的真挚情谊。《书戴嵩画牛》围绕唐朝画家戴嵩画的《斗牛图》,刻画了杜处士和牧童两个特点鲜明的人物,告诉我们艺术创作离不开细心观察,绘画要尊重事实的道理。《月光曲》讲述了德国著名音乐家贝多芬因同情穷鞋匠兄妹俩而为他们弹琴,有感于盲姑娘对音乐的痴迷而即兴创作《月光曲》的传奇故事,告诉我们美好乐曲的产生不仅来自丰富的想象力,更来自高尚而真挚的情感。《京剧趣谈》由两篇小短文组成,介绍了京剧表演在道具使用方面虚中有实、实中有虚的特点以及在动作造型方面的独特之处,向我们展示了京剧的魅力。“口语交际”通过聊聊书法,引导学生感受书法的艺术魅力。“习作”部分要求我们详略得当、重点突出地向大家介绍自己的拿手好戏。“语文园地”包括“交流平台”“词句段运用”“日积月累”三个板块。

![]()

1.掌握本单元重点生字、词语。

2.能正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容。背诵《伯牙鼓琴》。

3.欣赏音乐、绘画、戏剧等各种艺术形式的美,受到美的熏陶,培养学生热爱艺术的情操。

4.采用分点说明等方法,有条理地表达出自己的感受和看法。

5.写自己的拿手好戏,把重点部分写具体。

6.掌握多种做课堂笔记的方法;了解日常生活中与戏曲有关的词语、积累与艺术有关的成语;学习修改说明书。

![]()

重点

1.掌握本单元的重点生字、词语。

2.能正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容。背诵《伯牙鼓琴》。

3.采用分点说明等方法,有条理地表达出自己的感受和看法。

4.掌握多种做课堂笔记的方法;了解日常生活中与戏曲有关的词语、积累与艺术有关的成语;学习修改说明书。

难点

1.欣赏音乐、绘画、戏剧等各种艺术形式的美,受到美的熏陶,培养学生热爱艺术的情操。

2.写自己的拿手好戏,把重点部分写具体。

![]()

《文言文二则》2课时

《月光曲》2课时

《京剧趣谈》1课时

口语交际1课时

习作2课时

语文园地2课时

22 文言文二则

![]()

课文选取了两则精美的文言文《伯牙鼓琴》《书戴嵩画牛》,目的是让学生积累中华优秀古典诗文,体会音乐、绘画的魅力,并从中受到启迪。《伯牙鼓琴》讲述了春秋时期,俞伯牙与锺子期以琴相识,以琴相知,最后因子期早亡,伯牙破琴绝弦的故事。《书戴嵩画牛》通过讲述杜处士与一个牧童讨论戴嵩画的一幅画,告诉我们艺术创作离不开细心观察,绘画要尊重事实的道理。

![]()

六年级学生对文言文的表达形式已有了初步感知,也了解了一些阅读文言文的基本方法,知道借助注释理解基本内容。由于文言文特有的表达方式与学生日常使用的白话文之间有着较大的差异,学生在理解文意,读懂文本揭示的道理方面具有一定的困难。

![]()

教学时,可以先让学生自主阅读文言文,读准字音,读通句子。再通过品读重点句,引导学生借助注释理解课文内容,并帮助学生展开想象,加深理解。然后结合人物对话和表现人物动作、神态的词句,想象情境,用自己的话讲述故事。最后结合资料袋,交流阅读感受,体会人物情感,感受艺术魅力,完成背诵。

![]()

【知识与技能】

1.掌握本课的生字。

2.正确、流利地朗读课文。背诵《伯牙鼓琴》。

3.能说出对《伯牙鼓琴》最后一句话的理解,并结合“资料袋”说出自己的感受。

4.能用自己的话讲讲《书戴嵩画牛》的故事。

【过程与方法】

凭借注释和工具书读通、读懂课文内容,在此基础上背诵积累。

【情感、态度与价值观】

1.体会“知己”的涵义,感受朋友之间真挚的情谊。

2.明白艺术创作离不开细心观察,绘画要尊重事实的道理。

![]()

重点

1.掌握本课的生字。

2.正确、流利地朗读课文。背诵《伯牙鼓琴》。

难点

1.能说出对《伯牙鼓琴》最后一句话的理解,并结合“资料袋”说出自己的感受。

2.能用自己的话讲讲《书戴嵩画牛》的故事。

![]()

教师:多媒体课件,音乐《高山流水》。

学生:搜集伯牙、锺子期和戴嵩的相关资料。

![]()

2课时

第一课时

![]()

1.掌握本课的生字。

2.正确、流利地朗读课文。背诵《伯牙鼓琴》。通过了解伯牙、锺子期因音乐而成为知音的故事,感受艺术魅力,受到美的熏陶。

3.体会“知己”的涵义,感悟朋友之间真挚的情谊。

![]()

重点

正确、流利地朗读课文。背诵《伯牙鼓琴》。

难点

1.通过了解伯牙、锺子期因音乐而成为知音的故事,感受艺术魅力,受到美的熏陶。

2.体会“知己”的涵义,感悟朋友之间真挚的情谊。

![]()

一、激趣导入,揭示课题

(播放古曲《高山流水》)听着这优美的乐曲,我们很自然地就想起伯牙与锺子期“高山流水觅知音”的故事。今天我们就一起学习《伯牙鼓琴》,一同见证伯牙和子期之间令人艳羡的情谊吧!(出示课题)

二、初读课文,检测预习

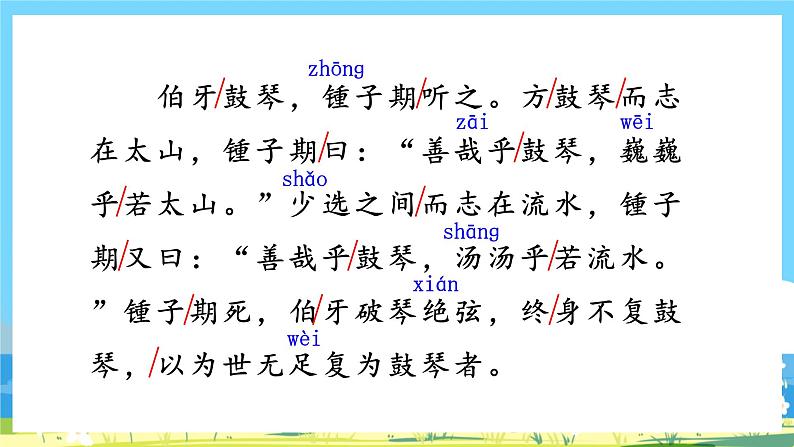

1.自由读文,注意把字音读准,把句子读通顺。

(1)学生自读课文,出示要求:

①不认识的字可以查阅工具书,或请教同学老师。

②读准每一个字的字音,圈出不理解的生字。

③读通句子,读不通顺的地方多读几遍。

(2)检查自学情况:指名认读,相机正音。

(3)课件出示会写的字,教师指导重点字的书写:

哉:“戈”字的后两笔要注意先撇后点。

巍:上下结构,“禾”末笔变捺为点。

曝:右下部不要写成“水”。

2.教师示范读课文,引导学生注意停顿,试着用“/”标记。(课件出示正确的朗读停顿)

3.全班根据朗读停顿齐读课文。

三、再读课文,整体感知

1.回忆学习文言文的方法。

过渡:“书读百遍,其义自见”,同学们能把课文读得正确、流利了。课文中有一些难字、不常见字,你们是怎么理解它们的呢?我们以前也学过文言文,大家能说说有哪些学习文言文的好方法吗?(学生举例,教师根据学生的回答小结板书:①借助文中注释、工具书、相关资料;②联系上下文;③反复朗读,用心思考。)

2.学生再读课文,读懂课文,用自己的话讲讲这个故事。

(1)结合课文注释,再读课文,读不懂的地方可以做上标注。

(2)学生尝试自己复述故事。

3.教师适当补充人物背景知识。

四、品读欣赏,深入探究

1.品读课文,感悟“知音”。

(1)过渡:同学们,今天我们学习的是一篇关于“知音”的文言文,你能围绕“知音”把课文分成两部分吗?

(2)学生尝试划分层次,概括层意。

第一层(前三句话):伯牙遇子期,弹高山流水。

第二层(最后一句话):伯牙失知音,悲痛欲绝。

2.品味相遇知音之“喜”。

(1)默读课文前三句话,思考:伯牙为何视锺子期为知音?从哪里可以看出来?

(2)课件出示相关语句。

(3)想象拓展,说话训练。

过渡:作为“琴仙”的伯牙,会用琴声表达他的见闻、思绪、情感。文中只提到了他“志在太山”“志在流水”,那么请大家展开想象,说说他的琴声中还会出现哪些景物。

①出示词语,学生齐读。(杨柳依依、清风徐徐、白雪皑皑、明月皎皎)

②师生合作,完成句式训练。

伯牙鼓琴而志在清风,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,徐徐乎若清风。”

伯牙鼓琴而志在白雪,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,皑皑乎若白雪。”

伯牙鼓琴而志在明月,锺子期曰:“善哉乎鼓琴,皎皎乎若明月。”

小结:只要是伯牙心里想的,锺子期全都知道,他真是伯牙的——(知音)。“相识满天下,知音能几人!”得到人生的知己,如果用一个字来概括伯牙当时的心境,那就是——(喜)。是啊,如果要用一个词来形容伯牙此时的心情,那就是——(欣喜万分)。

(4)学生齐读前三句,读出伯牙得遇知音的喜悦心情。

3.品味失去知音之“悲”。

(1)故事补白,渲染失知音之痛。

过渡:伯牙与子期因琴相识,相处甚欢,并约好明年中秋老地方再见。第二年中秋,伯牙如约赶来,可万万没想到的是,等来的却是子期病逝的消息。面对子期冰冷的坟墓,一位老人告诉他,子期病逝前一再叮嘱自己死后要把遗体葬在江边,等他的知音伯牙来的时候,能再听到他的琴声。可是,知音死了,伯牙的琴声还有谁欣赏得了呢?伤心欲绝的伯牙以一种极端的方式悼念子期,他是怎么做的呢?请大家齐读最后一句。

(2)学生齐读课文最后一句,说说最后一句话的意思。

(3)出示补充资料。

过渡:相传伯牙在破琴绝弦之前,在子期坟前吟诵了一首诗,我们一起来读一读。

忆昔去年春,江边曾会君。今日重来访,不见知音人。但见一抔土,惨然伤我心!伤心伤心复伤心,不忍泪珠纷。来欢去何苦,江畔起愁云。子期子期兮,你我千金义,历尽天涯无足语。此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死!

(4)教师配乐范读诗歌,将学生的情感推向高潮。

(5)学生配乐朗读诗歌,思考:从这首诗中,你体会到伯牙怎样的心情?用一个字来形容。(悲,痛。)用一个词来形容。(伤心欲绝,肝肠寸断,撕心裂肺。)

4.质疑探讨,升华情感。

(1)伯牙破琴绝弦,“绝”的仅仅是“弦”吗?他在破琴绝弦的同时断绝了什么?

(2)讨论:你怎么看待伯牙破琴绝弦这一举动?你是赞成还是反对?

五、朗读悟情,背诵积累

1.有感情地朗读全文,结合板书试背全文。

2.播放音乐《高山流水》,齐读课文,结束全文。

![]()

伯牙鼓琴

第二课时

![]()

1.能借助注音读准字音,借助注释读通文意。

2.用自己的话讲讲《书戴嵩画牛》的故事。

3.读通课文,明白艺术创作离不开细心观察,绘画要尊重事实的道理。

![]()

重点

1.能借助注音读准字音,借助注释读通文意。

2.用自己的话讲讲《书戴嵩画牛》的故事。

难点

读通课文,明白艺术创作离不开细心观察,绘画要尊重事实的道理。

![]()

一、温故知新,导入新课

1.复习旧知,背诵《伯牙鼓琴》。

2.过渡:《伯牙鼓琴》带我们重温了一段动人的知音故事,也让我们欣赏到了音乐艺术的魅力——音乐能将高山之巍峨、流水之澎湃化为音符,震撼人的心灵。这节课,我们将一起去看一幅画,大家猜想一下,这幅画又有着怎样的故事呢?

3.板书课题,结合相关知识,指导朗读课题。

二、多样读文,初步感知

1.学生根据课本上的注音和注释,自读课文。要求:

(1)读准字音,用“/”画出长句子的停顿。把课文通读两遍。

(2)同桌互相听读,讨论、修正读得不准的字音和不恰当的停顿,把有疑问的地方圈出来。

2.指名读课文,检查学生的朗读情况。

3.老师范读。

4.学生熟读课文。

三、合作交流,理解文意

1.出示小组学习要求。

(1)小组内合作,结合注释理解文言文中每一个字、每一句话的意思。

(2)边自由朗读边在难懂的字词旁边做注释。

(3)小组讨论后将仍不能解决的问题记录下来。

2.呈现组内不能解决的问题,教师指导,全班交流。

3.师生互动做小游戏:游戏对答。

游戏规则:将全班分成四个小组,教师说出现代文翻译,由学生说出对应着文中哪句话,回答最快且准确、回答最多的小组获胜。

示例:(师)拍手大笑。——(生)拊掌大笑。

(师)这是不能更改的。——(生)不可改也。

(师)处士笑了,认为他说得对。——(生)处士笑而然之。

4.小组合作,学生借助课文注释翻译全文。

5.小组内成员汇报,教师适时出示文字。

四、精读课文,领悟主题

1.默读课文,抓住人物的动作、神态、语言来感受人物形象。

(1)文中出现了哪几个人物?请画出你认为最能表现人物形象的词句,并尝试表演。

(2)杜处士对《牛》图“尤所爱”,请你想象一下他的表现,试着描述一下。

①他可能这样夸赞这幅画:……

②他可能这样爱惜这幅画:……

(3)牧童“拊掌大笑”是什么样子的?试着演一演,边读边表现出牧童的神态和动作。

(4)面对牧童的质疑,杜处士也笑了。你觉得他是怎样笑的?试着写一写杜处士的表现和话语。

2.提出问题,可自己思考,也可与同桌交流。

(1)牧童是怎样评价戴嵩的《牛》的?他的理由是什么?由此可见牧童的什么精神?(牧童的观点:谬矣。理由:此画斗牛也。牛斗,力在角,尾搐入两股间,今乃掉尾而斗,谬矣。 精神:牧童善于观察、敢于大胆质疑。)

(2)杜处士听了牧童的话有什么反应?由此可见杜处士是一个什么样的人?(“处士笑而然之。”可见杜处士是一个乐于接受别人意见的人。)

(3)学生齐读牧童的话,抓住牧童的神态、动作、语言来想象画面,读出牧童的天真可爱。

3.再读课文,思索故事所呈现的道理。

(1)自由读文,边读边思考:哪句话揭示了这篇短文所蕴含的道理?

(2)学生回答,教师适时呈现。(古语有云:“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。)

(3)结合这句话的意思,思考课文告诉了我们什么道理。(要有务实精神,不可凭空乱想。)

4.提出问题,激发质疑精神。

(1)请学生读一读课后注释。

(2)教师结合注释,解释牛角斗时的真实情况。

(3)教师可播放牛相斗时的图片或视频,引导学生谈感受。

五、作业设计,巩固提升

试着用自己的话讲讲《书戴嵩画牛》的故事,也可以试着从不同的角度来讲这个故事。

1.“我”是杜处士:我姓杜,人称杜处士。我最大的爱好就是收藏书画……

2.“我”是牧童:我是牧童,今天放牛回来,发现村里的杜处士正在晾晒他的书画宝贝……

3.“我”是苏轼:我是苏轼,我听说过这样一个故事:四川有个杜处士,特别喜爱书画……

![]()

书戴嵩画牛

拊掌大笑 尤所爱

牧童——斗牛图——处士

谬矣 (掉尾而斗) 然之

“耕当问奴,织当问婢。”不可改也。

![]()

文言文的教学要注意对字词的理解,读不懂就不能领悟作者的思想感情。读懂是关键,所以我在教学中充分发挥课文注释的作用,让学生读懂文言文说了什么。在此基础上发挥想象,感悟情境,体会到文言文的魅力。但这次我对文言文阅读时的停顿指导不够,今后在这方面有待加强。