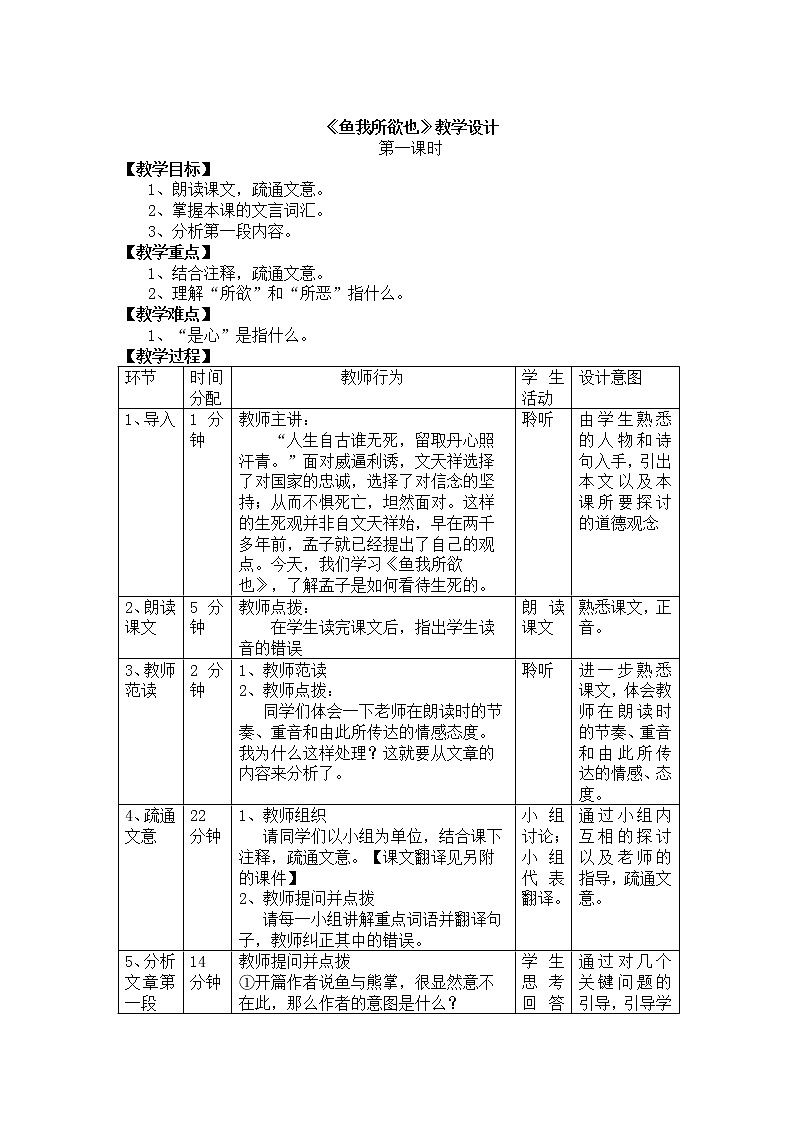

初中语文人教部编版九年级下册9 鱼我所欲也教案

展开

这是一份初中语文人教部编版九年级下册9 鱼我所欲也教案,共3页。教案主要包含了教学目标,教学重点,教学难点,教学过程,课文翻译见另附的课件,交流点拨等内容,欢迎下载使用。

第一课时

【教学目标】

1、朗读课文,疏通文意。

2、掌握本课的文言词汇。

3、分析第一段内容。

【教学重点】

1、结合注释,疏通文意。

2、理解“所欲”和“所恶”指什么。

【教学难点】

1、“是心”是指什么。

【教学过程】

板书设计:

作业:

背诵课文

作业示例:略环节

时间分配

教师行为

学生活动

设计意图

1、导入

1分钟

教师主讲:

“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”面对威逼利诱,文天祥选择了对国家的忠诚,选择了对信念的坚持;从而不惧死亡,坦然面对。这样的生死观并非自文天祥始,早在两千多年前,孟子就已经提出了自己的观点。今天,我们学习《鱼我所欲也》,了解孟子是如何看待生死的。

聆听

由学生熟悉的人物和诗句入手,引出本文以及本课所要探讨的道德观念

2、朗读课文

5分钟

教师点拨:

在学生读完课文后,指出学生读音的错误

朗读课文

熟悉课文,正音。

3、教师范读

2分钟

1、教师范读

2、教师点拨:

同学们体会一下老师在朗读时的节奏、重音和由此所传达的情感态度。我为什么这样处理?这就要从文章的内容来分析了。

聆听

进一步熟悉课文,体会教师在朗读时的节奏、重音和由此所传达的情感、态度。

4、疏通文意

22分钟

1、教师组织

请同学们以小组为单位,结合课下注释,疏通文意。【课文翻译见另附的课件】

2、教师提问并点拨

请每一小组讲解重点词语并翻译句子,教师纠正其中的错误。

小组讨论;小组代表翻译。

通过小组内互相的探讨以及老师的指导,疏通文意。

5、分析文章第一段

14分钟

教师提问并点拨

①开篇作者说鱼与熊掌,很显然意不在此,那么作者的意图是什么?

【交流点拨】

作者用鱼和熊掌分别类比生和义,一方面形象地区分出生和义之间价值高下,另一方面也让人们明白既然知道熊掌比鱼珍贵故舍鱼而取熊掌,那么在生与义之间,就要舍生而取义。

②“舍生而取义”是作者的观点,那么它是本文的什么?

【交流点拨】

“舍生而取义”是本文的论点。

③ “所欲有甚于生”的是什么样的事情,让作者可以为了它不苟且偷生?你能举个古代的例子吗?

【交流点拨】这里的“所欲”的应指正义的、符合道义的事。比如苏武被扣于匈奴后,匈奴贵族先以名利引诱,后以严刑威胁。但苏武始终大义凛然,宁死不屈。匈奴贵族无计可施,便“徙武北海上无人处”。在艰难的环境下,他仍拄着汉朝的旄节,不屈节辱命。他出使时正值壮年,待其归汉之时,已是须发皆白。

④“所恶有甚于死”的是什么样的事情,让作者可以因此“患有所不辟”?你能举个例子吗?

【交流点拨】这里的“所恶”应指不正义的不道德的事情。比如南宋末年,元兵攻下衢州,宰相留梦炎以南宋故相的名义率众投降。文天祥兵败被俘后,坚贞不屈。一些降元宋臣请求元帝释放文天祥为道士,元帝亦有此心,留梦炎却阻止道:“天祥出,复为号召江南义士抗元,吾辈将置于何地?”从而坚定了元帝杀害文天祥的想法。

⑤“如使”“使”是什么意思?作者给出两个假设是为了什么?

【交流点拨】“如使”“使”是假如的意思。作者想表明,有比生更重要的东西,有比死更厌恶的东西。之前作者是从正面论证,这两个假设则是从反面论证。

⑥“非独贤者有是心”,“是心”指什么?

【交流点拨】《孟子·告子上》:“恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智非由外铄(shuò消损)我也,我固有之也。”前文讲到“所欲有甚于生”“不为苟得”,“所恶有甚于死”“患有所不避”。所以“是心”是指人的羞恶之心。

学生思考回答问题

通过对几个关键问题的引导,引导学生关注词句内涵,关注论证过程。

6、作业

1分钟

教师点拨

请大家在理解文意的基础上,背诵本文。

识记背诵

背诵有利于对文章的理解。

相关教案

这是一份初中语文人教部编版九年级下册鱼我所欲也公开课教学设计,共4页。教案主要包含了导入新课,教学新课,板书设计等内容,欢迎下载使用。

这是一份初中语文人教部编版九年级下册19 枣儿教学设计,共11页。

这是一份2020-2021学年第二单元7* 溜索教案设计,共4页。