8《古诗二首》课件PPT+生字课件+教案+音视频素材

展开部编版语文二年级上册

8《古诗二首》教学设计

课题 | 8《古诗二首》 |

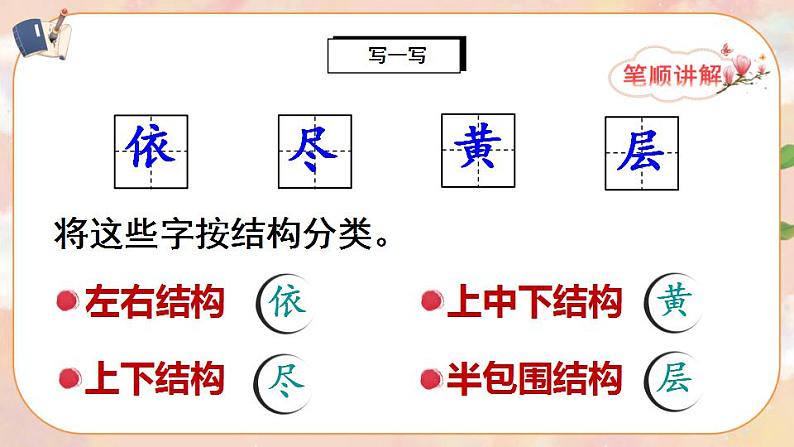

教学目标 | 1.认识“依、尽”等11个生字,会写“依、尽”等9个字。 2.正确、流利地朗读和背诵古诗。 3.展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽。 |

教学重点 | 1.认识“依、尽”等11个生字,会写“依、尽”等9个字。 2.正确、流利地朗读和背诵古诗。 |

教学难点 | 展开想象,用自己的话说说诗句中描述的画面,初步感受大自然的神奇、壮丽。 |

教学准备 | 教师准备:课件、视频、生字卡片 学生准备:预习课文、标注自然段、圈出生字词 |

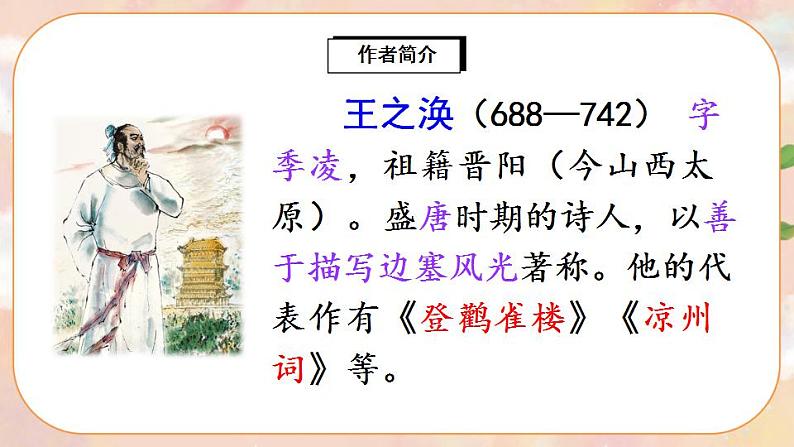

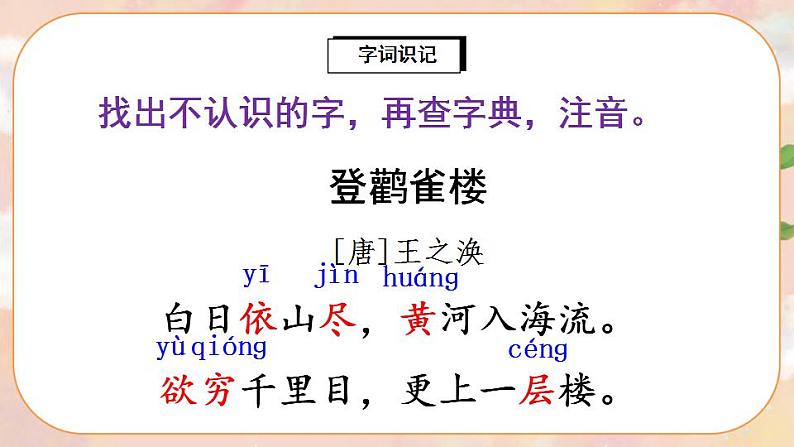

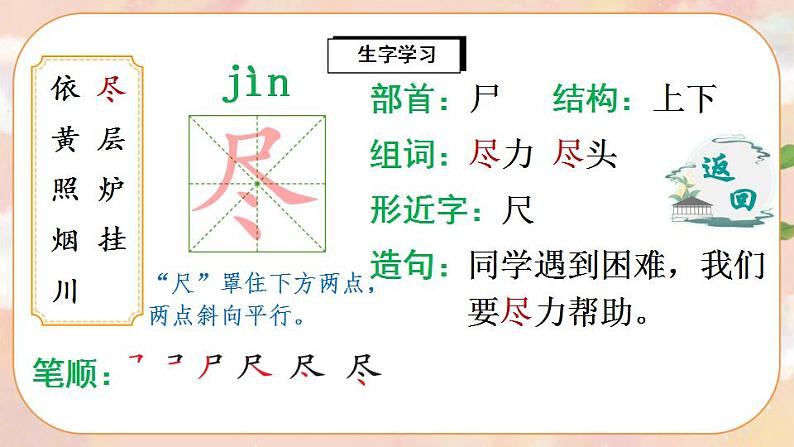

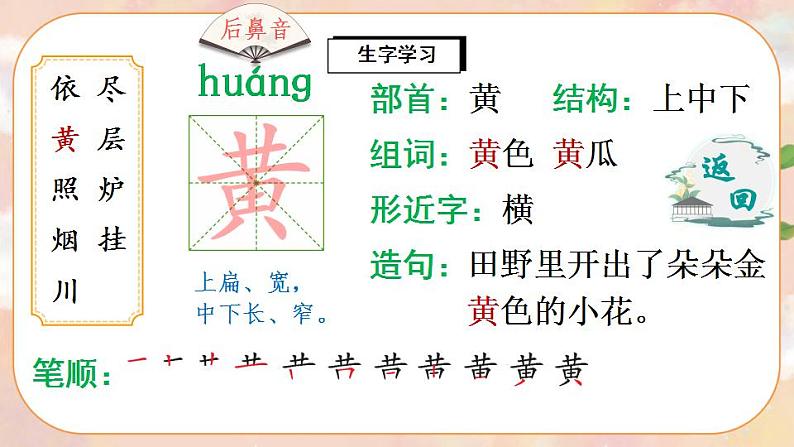

教学过程 | 第一课时 一、激趣导入,揭示课题 1.(课件出示课文插图)学生说出图中景物,明确落日的位置,教师谈话激趣。 导语:这幅画面多壮美呀!有黄河、落日、小船、山峰……如果你在画中,你还想看到更远、更美的风景,你能在图上找个更好的观测点吗?(生指出图上的高楼) 2.简介鹳雀楼和诗人,理解诗题。 过渡:这座修筑在山顶的楼叫作鹳雀楼。相传,经常会有鹳雀在这座楼的楼台上停歇,因此该楼得名鹳雀楼。其实,这座楼在修成后的一百多年里一直不为大众所知,直到诗人王之涣登上它并为它写了一首诗后,立即声名大振。这首诗,就是我们今天要学的《登鹳雀楼》。 (1)板书诗题,学生齐读。教师对王之涣进行简介。 王之涣(688—742)盛唐时期诗人,字季凌,精于写文,善于写诗,尤其擅长写五言诗,以描写边塞风光著称。他的诗意境壮阔,音乐性强,很多被当时乐工制曲歌唱,名动一时。可惜的是,他的诗只流传下来6首。其代表作有《登鹳雀楼》《凉州词》等。 (2)随题识字,提示字音。 “登”是后鼻音;“鹳雀”又叫“鹳鸟”,是一种水鸟。教师可出示图片,让学生了解是一种什么样的鸟即可。“雀”字在前面的课文《拍手歌》中学过,可再次提示学生含有“隹”这一偏旁的字大多与鸟有关。理解诗题后让学生体会“登鹳雀楼”应怎样断句停顿,指导据义断音,即“登/鹳雀楼”。 二、检测生字,指导书写 1.学生根据拼音拼读古诗,再同桌互读互纠。教师指名读并正音,全班齐读。 2.玩游戏,检查生字掌握情况。 过渡:刚才我们把古诗读了这么多遍,同学们都认识里面的生字了吗?接下来,我们来玩一个游戏——登鹳雀楼。鹳雀楼一共有三层,每一层都有一些生字宝宝等着你们,如果你们都读正确了就可以一层一层地登上楼去观看风景。大家愿意接受挑战吗? (1)第一层挑战:出示生字“层”。(提示:“层”是平舌音。) (2)第二层挑战:出示生字“依、欲、尽、穷”。(提示:“尽”是前鼻音。) (3)第三层挑战:进行抽查,随机选字。 过渡:大家可真厉害!这些生字宝宝根本难不倒大家啊!这些字现在大家都认识了,可以一层层地登楼了。待会儿我们就在楼上欣赏美丽的风景吧! 3.指导生字书写。 (1)课件出示这首古诗中的4个会写字:依、尽、黄、层。 (2)学生观察生字的特点及在田字格中的位置,教师重点指导。 (3)学生描红、临写,教师相机指导。 (4)教师挑选优秀书写作品投影,师生共评,学生再练写。 4.教师说出带有会写字的词语,学生听写,完成后同桌互评互纠,再将订正后的词语多写几遍。 三、练习朗读,读出韵律 1.学生自由读古诗,读准字音。古诗中出现的生字,可以多读几遍。 2.检查自读,指名读,教师评价。 3.(课件出示不带拼音的古诗)学生再读,读完后检查,用笔圈出自己读错的字,正音后多读几遍。 4.教师范读古诗,或播放录音,指导读出古诗的韵律和节奏。 过渡:每首古诗都有一定的节奏和韵律,现在听老师来读一读,再根据老师帮你们划分出来的节奏自由读,看看能不能读出古诗的韵律美。 (1)学生根据教师的示范和节奏,再读古诗,让读得好的学生展示。 (2)多种形式练读,如:拍手打节奏读、师生合作读、男女生合作读、接龙读等。 四、品读诗句,想象画面 过渡:诗人王之涣找到了一个绝佳的欣赏风景的地点——鹳雀楼,那么登上鹳雀楼的他又会看到怎样的风景呢?我们快跟随他一起去看一看吧! 1.小组活动,图文对照,想象朗读。 2.课件出示第一句诗:白日依山尽。(夕阳依傍着西山慢慢地沉没。)(远景) (1)这句诗中写到了哪些景物?在图上找出来。(白日、山。) (2)想一想,画一画。 ①理解“白日”:白日是什么?诗中指傍晚落山时的太阳。必要时可解释为何称“白日”:可能是因为想和早上初升的太阳区分开来;可能是因为当时山中有雾,遮挡了太阳的光线,使得太阳看上去像是白色的。可提示学生这是诗意的表达,不必用科学常识去解释。 ②引导学生体会“依、尽”用词的贴切。 a.结合生活实际理解“依”。“依”通常表示人与人、人与物之间亲密的感情,如“依靠、依偎”,诗中就用“依”写出了太阳依着群山慢慢落下的情景。 b.太阳完全落下去了,就是“尽”。让学生闭上眼睛想象一下诗中描写的画面。 ③教师画简笔画:连绵起伏的山,让学生添画“白日”,再次感受“依山尽”。 (3)朗读:太阳是慢慢地落下去的,所以“依山尽”要读得慢一些。学生试读。 3.课件出示第二句诗:黄河入海流。(滔滔黄河水朝着大海的方向汹涌奔流。)(近景) (1)想象画面:读完诗句,你仿佛看到怎样的画面,听到怎样的声音?(看到黄河水浩浩荡荡向大海奔流,听到黄河奔腾的声音。) (2)这一句写出了黄河水怎样的特点?(气势磅礴、景象壮观。) (3)思考:大家是从哪里知道黄河水最终流入大海的呢?(“入海流”。可提示正确语序:流入海。) (4)质疑探究:诗人真的看到黄河奔流的方向了吗? 明确:鹳雀楼和黄河入海口相隔千里,诗人是不可能看到黄河奔流入海的。 (5)指导朗读:要读出黄河入海的雄浑气势。学生练读。可将这一句与前一句放在一起读,前一句舒缓,这一句要有气势。 过渡:这两句诗中都藏着画面。我仿佛看到夕阳靠着连绵起伏的群山渐渐落下去,这就是——(白日依山尽。)我还看到奔腾、浩荡的黄河水滚滚地流向大海,这就是——(黄河入海流。)看着这么美的风景,诗人会想些什么呢?如果要看到更远的地方、更美的风景,就要再往高处爬。诗人说——(欲穷千里目,更上一层楼。) 4.自读自学,感悟诗理。 (1)课件出示诗句:欲穷千里目,更上一层楼。(若想看到更远的风景,需要登上更高的楼层。)(登楼所思) (2)学生自读,和同桌合作思考以下问题: ①“穷”是什么意思?结合诗意选择正确的意思:A.生活穷困,缺少钱财。B.用尽;费尽。(B) ②“千里”指什么?(这里的“千里”是虚指,指很远很远的地方。) ③要看到很远很远的地方,只要再登一层楼就够了吗?(这里的“一层”并不是真的指一层,而是“还要往上”的意思。) (3)交流由诗句感悟到的哲理:只有站得高才能看得远。 (4)结合生活实际,说说“欲穷千里目,更上一层楼”还可以用到哪些地方。

第二课时 一、温故知新,导入新课 1.指名背诵上节课学习的古诗《登鹳雀楼》,自然过渡到本课的学习。 过渡:上节课,我们随着王之涣登上鹳雀楼,欣赏了“白日依山尽,黄河入海流”的辽远壮观之景。这节课,我们依然要踏上赏景之旅,去观赏一道奇异的景观。我先给大家出个谜语猜一猜:“悬崖挂块大白布,千人万人捉不住。好似千军万马吼,疑是银河飞下谷。”(瀑布。)今天,我们就去看看庐山的瀑布。 2.板书诗题:望庐山瀑布。 (1)教师简单介绍李白,了解作者。(学习古诗第一步:知诗人) 李白(701—762)字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人。其诗多豪迈奔放、飘逸若仙,因此李白被人们称为“诗仙”。 (2)理解古诗题目的意思。(学习古诗第二步:解诗题) ①“望”是什么意思?它与“看”的区别是什么?(“望”和“看”是近义词,但“望”有“向远处看”的意思,“望庐山瀑布”就是远看庐山的瀑布。) ②简单了解庐山。 庐山 在江西九江的南边,以雄、奇、险、秀闻名于世,素有“匡庐奇秀甲天下”的美誉。庐山自古命名的山峰便有171座。水流在河谷发育裂点形成许多急流与瀑布,有瀑布22处,溪涧18条,湖潭14处。 ③认识“瀑”字。左边是三点水,右边是“暴”。“暴”有突然而猛烈的意思,而瀑布就是从山上突然而又猛烈地流下来的水。 (3)读好诗题。读准字音,体会节奏和停顿;再听教师范读。学生模仿读,多次练读。 二、初读古诗,学习字词 1.学生自由读古诗,教师出示自学要求。 (1)借助拼音读准字音,读通诗句。 (2)互读:把古诗读给同桌听,互相评议,互相指点。 2.检查生字掌握情况。 (1)出示不带拼音的生字,指名读一读。 (2)交流识字方法。 ◆联系插图和生活经验识字 “炉”字从“火”从“户”,表示家里盛火的器具。可出示煤炉、微波炉、火炉图片,巩固记忆。 ◆比较识字 将“炉”与“庐”作比较,两者读音相同,都有偏旁“户”。 ◆象形字 “川”是象形字,可出示其甲骨文字形,帮助学生理解字形、字义。 川,甲骨文 是象形字,字形像弯弯曲曲的河道 中流动的水 。造字本义:名词,山谷间由山涧、溪流汇成的湍急小河。 ◆编顺口溜识字 布:加条毛巾。 ◆组词识字 遥—遥远、遥看。 ◆加一加识字 火+因=烟。 3.指导书写。 (1)学生观察本课生字特点及在田字格中的位置。 (2)教师范写并解读书写要领,重点指导“照、烟”。 (3)学生描红、临写;教师巡视,纠正学生的写字姿势。 (4)教师挑选优秀的书写作品投影展示,师生共评后学生再练写。 4.教师说出带有会写字的词语,学生听写,完成后同桌互评互纠,再将订正后的词语多写几遍。 三、再读古诗,理解诗意 1.再读研讨,读出节奏。 预设:可采用教师范读、个人自读、小组开火车读、男女生比赛读等多种方式训练朗读。诗歌是用来诵读的,让学生多读几遍,读出节奏,读出感情。 2.结合插图理解字词的意思,画出不理解的字词,疏通古诗大意。(学习古诗第三步:明诗意) 3.小组合作学习:交流已读懂的字词,解决不理解的问题,教师巡视指导。 4.全班交流,学习古诗。 (1)日照香炉生紫烟。(太阳照在香炉峰上,峰顶云雾弥漫,蒙蒙的水汽透过阳光,呈现出一片紫色,好像燃起的紫烟缭绕着香炉峰。) ①“日”“香炉”“紫烟”各指什么?(“日”指太阳,“香炉”指“香炉峰”,“紫烟”指紫色的烟云。) ②理解“生”字:“生”有升腾之意。从“生”字我们能感受到云雾仿佛从山中不停地弥漫出来,就像香炉里升起的烟。一个“生”字就把香炉峰描绘成了一个仙境,把云雾写活了。 (2)遥看瀑布挂前川。(远远望去,瀑布像一条巨大的白丝带高挂在山川之间。) ①(出示瀑布图)启发学生边读诗边想象这一句描绘的画面,再指名说一说。 ②“遥看”说明诗人的观察角度如何?为什么要“遥看”呢?(说明诗人观察瀑布时离瀑布较远,因为瀑布高大,只有远远地看,才能看出它的全貌。) ③体会“挂”字之妙:可让学生结合生活实际,用“挂”说几个句子,可发现“挂”多是手做的动作,如挂衣服、挂画等,再问问学生:瀑布是谁挂出来的?学生交流,引出是大自然神奇的“手”把瀑布挂出来的。另外,可将瀑布与其他河流对比,河流是平向流淌的,而瀑布却由上而下地高悬,“挂”字化动为静,写出了瀑布外形的壮观。 过渡:这气势磅礴的瀑布,迅猛地流下、飞溅,令诗人想到了什么?要知道,李白的诗素以浪漫、奇妙的想象著称,诗人接下来会写些什么呢? (3)飞流直下三千尺,疑是银河落九天。(瀑布从很高很高的山峰上直泻而下,使人以为是银河从九天倾泻下来。) ①出示瀑布图,引导学生想象、思考:诗人走近瀑布,看到、听到、想到了什么?小组讨论后汇报。 ②从哪些字词可以感受到瀑布流速之快?(飞流、直。) ③从哪些字词可以感受到瀑布之长?(三千尺。) “三千尺”不是一个确定的数目,而是用了夸张的修辞手法,强调山之高耸,瀑布飞速直下产生极大落差,水势湍急,气势宏大。古诗中的数字往往不是确指,如《登鹳雀楼》中的“欲穷千里目,更上一层楼”,“千里”和“一层”都不是确切的数目。这一点在学习古诗时要特别注意。 ④哪个字表达了诗人面对三千尺瀑布的心理活动?(疑。) ⑤哪一句是诗人所见?哪一句是诗人所想?连起来说说自己的见解。 5.让学生把整首诗连起来读,边想象画面边讲一讲它的意思。 四、想象画面,感悟诗情 1.自由读诗,边读边在脑海中想象:古诗描绘了怎样的画面? 2.小组交流,组内成员互相补充。 3.指名描述画面,教师引导学生把想象的画面说具体、说生动。 4.体会情感:假如你就是诗人,看到眼前的情景,你会产生怎样的心情,你最想说什么呢?(学习古诗第四步:悟诗情) 预设1:大自然是多么神奇啊!它创造出这样壮观的美景,人在它面前,显得多么渺小! 预设2:大自然的美景真是无穷无尽啊!我还要欣赏更多壮观的风景,感受大自然的神奇、壮丽。 5.再读古诗,学生自己试着背一背全诗,再背给同桌听。(学习古诗第五步:能背诵) 6.学生自告奋勇背诗,师生点评,以鼓励为主。 |

课后作业 | 1.根据诗意,给诗配画,并给画作取个名字。 2.开展古诗朗诵会。(任选一首你喜欢的古诗) |

板书设计 | |

教学反思 | 这两首诗都用凝练精妙的语言描绘了祖国雄伟壮丽的自然风光,两首诗都气势磅礴,意境深远,是千古传诵的佳作,对大部分学生来说极为熟悉。在教学中,我努力做到了以下几点: 1.在初读古诗的环节让学生借助拼音读通诗句,试着读出古诗的韵律。再通过学生互读检查古诗的朗读情况,看看是否做到正确、流利,同时有一定的节奏。识字的环节,引导学生用多种方法识记生字,激发了学生的识字兴趣,又有助于学生理解关键字词的意思。同时,引导学生有感情地诵读古诗,让学生与文本对话,在头脑中构建属于自己的诗境,提高审美情趣。 2.主要采用品读、口头练说等教学方法训练学生的表达能力。读写结合讲求的就是积累、运用语言,提高习作能力。本课重点就放在抓住古诗字词领悟诗意诗境上,尝试了一种互文会意式的教学,同时从不同角度激发学生的表达欲望,提高学生的语言积累能力,为他们从读到写做好递进式铺垫。 3.图文结合,想象画面。教学中借助文中的插图引导学生入情入境。如学习“白日依山尽”时,我通过让学生观察插图,说说图中的景色,并明确此时太阳的位置,让学生形象感知傍晚夕阳慢慢落山的美丽景色,更进一步理解诗歌的画面美。 4.教给学生学习古诗的方法。在学习《望庐山瀑布》一诗中,我特别强调了学习本诗的方法:一、知诗人;二、解诗题;三、明诗意;四、悟诗情;五、能背诵。对于二年级的学生来说,这五个步骤容易掌握和理解,学生既简单了解了背景,也理解了诗句内容,体悟了诗人的情感,同时在反复朗读中做到了熟读成诵。 |