人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新背景图ppt课件

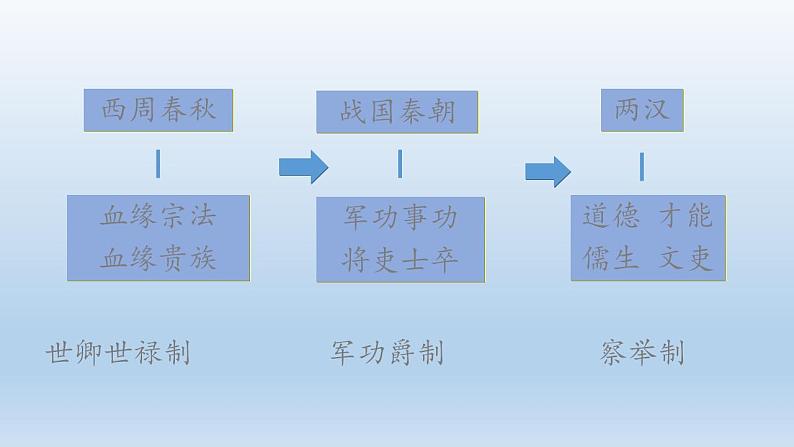

展开“世官制”:知识回顾:世卿世禄制是什么时期的选官用人制度?回忆内容和意义

战国--汉初:军功爵制

阅读教材,思考什么是军功爵制?小组讨论:作出评价教师点评:应该从哪些方面说

察举制:(汉武帝 BC134年)

分析察举制和征辟制的区别

结合导学案,分析察举制有哪些缺点?

察举在汉武帝时形成固定制度,由郡国定期向中央推举人才(西汉时每年举1人),以及应中央政府的特殊需要,不定期推举若干专门人才。察举标准有四条,“一曰德行高妙,志节清白;二曰学通行修,经中博士;三曰明达法令,足以决疑;四曰刚毅多略,遭事不惑。” 察举虽由地方官掌握,但前提往往是被选拔人当地的士人舆论, 当地舆论对所有人都有一个基本的评价,评价高者,很自然能够被推举。 ——张鸣《中国古代政治制度史导论》

选拔权力归属?选拔依据是什么?

察举制选拔权力:中央掌握选拔依据:乡里清议、德才兼备

举秀才,不知书, 察孝廉,父别居, 寒素清白浊如泥, 高第良将怯如鸡。

察举制异化选拔权力:从中央掌握到世家大族控制选拔依据:从德才兼备到门第门生

阅读教材,归纳总结何为九品中正制?有何特点,如何评价

九品中正制是针对察举制带来的选举权流失的弊病,而采取的选举改革,其目的就是将选举权收回中央,由乡里评议改为官方评议,削弱地方化的倾向。具体方法是,每州设一大中正,每郡设中正,由当地出身的朝官中“德充才盛”者担任,负责将本地士人状况考评定级,以供吏部选官参考。中正编订的本地人材料,在技术操作上分为两项:一是“家世”,二是“状”,即对本人道德状况、才能学识的评语。然后根据“状”,参考家世,评定每个人的“品”。 ——张鸣《中国政治制度史导论》

中正评定人才,越来越依据士人的家世,父祖为高官者,在选举上占了越来越大的便宜。久而久之,门第高者品级就高,门第低者品级就低,朝廷任命中正官时,往往要征求本地出身的高官们的意见,连中正本身的公正性也逐渐丧失。终于形成了“上品无寒门,下品无世族” 的局面。曹家这个来路不正的门阀做了皇帝,事实上不可能从根本上铲除门阀。所以,选官制度改革的举措适得其反,不仅没能实现重整官僚体系、重新确立皇权至上地位的目标,反而成了门阀政治的催化剂。 ——张鸣《中国古代政治制度史导论》

九品中正制异化选拔权力:从中央掌握到又被世家大族控制选拔依据:从家世才能并重到只看家世

《三国志·魏志·陈群传》:「文帝在东宫,深敬器焉,(中略)及即王位,封群昌武亭侯,徙为尚书。制九品官人之法,群所建也。」

萌发 壮大 顶峰 转衰

西魏北周:关陇集团 (军事贵族)

东汉—曹魏西晋—东晋—南朝

在士族的长期压抑下,这些下层士人始终地位卑下,他们既无悠久的家世可以炫耀,也无深厚的社会背景可以依恃,但他们入仕从政的愿望却十分强烈……士族长期垄断选举,明显地侵害了寒族的利益,然而仅就寒族来讲,他们无力发动选举制度的变革,要完成这一变革,改变自己的地位,必须依恃君主即皇权的力量。而要想君主来发动选举制度的变革,其前提是这一变革必须符合君主自身的利益要求。所谓君主的利益,从根本上讲就是重建并不断强化君主专制的中央集权。——陈秀宏《唐宋科举制度研究》

科举制:隋唐--1905年

实质:是一种将知识分子引入最高掌权者能够控制的范围之中的制度。

隋朝开创了科举制,这是官僚体制的最大转变之一。隋文帝杨坚虽然废除了九品中正制,但却回到了汉代地方推举的老路上,这实际上已经行不通。隋炀帝登基不久,就下令设十科举人,随后十科减为四科,还是有“文才秀美”科,即进士科,进士科的取士,以考策论为主,考试在中央政府举行。从此,中国选举制度开辟了以考试作为人才取舍主要标志的科举时代。当然,南朝末年整个士林雅好文章辞赋,蔚成风气,影响到北方。上流社会以文采相尚,也对以文选人的选举制度的产生有促进作用。 ——张鸣《中国古代政治制度史导论》

科举制选拔权力:中央掌握选拔依据:考试

唐代长安大雁塔成为当时考中进士者题名以显荣耀之处

结合导学案阅读教材,分析归纳科举制实施背景

帖经和墨义10%~ 20%录取率

以文辞华美为胜1%~2%录取率

隋炀帝:始设进士科唐太宗:进士 明经武则天:殿试 武举唐玄宗:请高官主持

地方和中央官办学校学生

通过即获得“资格”以文取士

此制用意,在用一个客观的考试标准,来不断的挑选社会上的优秀分子,使之参与国家的政治。(以文取才)此制的另一优点,在使应试者怀牒自举,公开竞选;可以免去汉代察举制必经地方政权之选择;(权归中央)可以根本消融社会阶级(士族和寒族)之存在;(门第日衰)可以促进全社会文化之向上;(提高官员素质)可以培植全国人民对政治之兴味而提高其爱国心(学而优则仕的认同)可以团结全国各地域于一个中央之统治(加强中央集权) ——钱穆《国史大纲》

结合教材学思之窗,谈谈你对该观点的看法。

小组讨论:结合导学案分组讨论科举制的意义教师点评:应从哪些方面你分析

汉代形成中华帝国的常态:中央集权、官僚政治、儒家正统和士大夫政治对两千年的政治进程,综合考虑其发展的连续性、阶段性和周期性三者,就可以得到一个“螺旋式上升”的演化轨迹。

中国古代选官制度的演进

科举制的发展历程(巩固记忆)

结合所学知识,思考秦朝中枢政务机构是什么?有什么特点?如何评价?

思考:三公九卿制有什么特点?

西汉以来,由于历史的原因,丞相多由功臣列侯充任,权力极大,他们既能参与制定国家重要政令、辅佐皇帝总管全国政务;又能督察中央百官和地方二千石郡守、王国相,大大影响皇帝的集权。——晁福林主编《中国古代史》

汉承秦制:归纳教材,西汉制度与秦朝的异同点

中朝,内朝也。大司马、左右前后将军、侍中、常侍、散骑、诸吏为是朝。丞相以下至六百石为外朝。……至昭、宣(帝)之世,大将军权兼中外……在内朝闻政事。 ――《汉书; 刘辅传》

实质:削弱了相权,加强了皇权。

汉武帝设“中朝”牵制“外朝”示意图

阅读教材,了解尚书台及尚书省设立时间

亲卫武将(皇帝亲信)尚书台(尚书令)侍从近臣

外朝官是在宫廷外办公的官员。中朝官是指在宫内办公的官员和皇帝身边的属员。尚书本来是皇宫内收发和记录奏章的技术性工作,起在行政机关和皇帝见传达信息的作用。后来皇帝为了加强自己的权力,有意扩大尚书的机构,尚书获得了拆阅和事先批阅奏折的权力,又获得了批阅奏章下发的权力,逐渐侵蚀外朝官的权力。

自尚书台侵夺了丞相的权力,变成了实际上的中枢机构之后,兼尚书事的重臣往往变成了事实上的丞相……朝代更迭后,新朝为了强化君权,特立机构中书省,将尚书台的权力分割出去一部分,专门负责起草诏书和掌机要,自然也就成了参与最高决策的核心机构。由于中书省设在宫苑,由皇帝的近侍顾问转成,所有王朝政令皆自所出,所以权威日重,人称“凤凰池”。 ——张鸣《中国政治制度史导论》

进入晋朝以后,设立门下省,长官为侍中,有议论尚书奏事之职,在对尚书奏事说三道四的同时,由于其皇帝跟班的地位,所以还可以时常对皇帝的阙失提点意见,随着时间的推移,门下省的权力越来越大,渐渐地开始对中书省起草的诏书也发表批评意见,最后发展到在一定条件下,可以将不合适的诏书驳回重议,这就获得了“封驳权”,这就形成了对中书省的制约。 ——张鸣《中国古代政治制度史》

中央政府设政事堂,作为宰相的议事机构,一切重大事务,都要由政事堂会议讨论,经皇帝批准后颁行。三省的首长都是宰相,以后凡参加政事堂会议的其他官员也是宰相,所以参加政事堂会议的宰相多至一二十人。 ——樊树志《国史概要》

思考:隋唐三生六部制设立原因、内容、评价

六部---吏:主管官吏的任免和考核,户部:主管户籍、土地、赋税等,礼部:主管礼仪、科举等,兵部:主管军政,刑部:主管刑狱,工部“主管国家的工程建设等。影响:

①三省相互牵制和监督,削弱了相权,加强了皇权.

②三省分工明确,相互配合,提高了行政效率。对后世国家体制产生深远影响

唐初宰相多至一二十人,重大事务都由政事堂会议讨论,何以开元、天宝之际会形成李林甫、杨国忠擅权的局面?变乱制度的正是唐玄宗时期,出现了宰相的宰相(或曰当国宰相、宰相之长),使宰相制度发生变化,终于使皇权跌落和三省制度变形,一方面皇帝不亲理朝政,另一方面又舍弃三省合议制原则,转而委用个别亲信宰相裁决政事。如委用得贤,固然无妨,一旦委用得奸,必然导致政局败坏。 ——樊树志《国史概要》

三省六部制的异化天宝政局崩坏的制度因素

宰相会议召开的地方成为中书门下,也叫“政事堂”

课外延伸:钱穆《国史新论》:“唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂。一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政事堂开会议决。送进皇宫划一敕字,然后由政事堂盖印中书、门下之章发下。”这是否反映了唐朝中央行政体制民主的特点?为什么?

三省六部制的设立并不是民主的体现,也不同于资本主义国家的三权分立制度。相反,它是皇权不断加强的产物,是“皇权专制下的民主”。 在一定程度上三省进行集体决策,相互制约。中书省秉承皇帝旨意草拟政令,门下省仅有封驳权,没有裁决权,三省长官都必须绝对听命于皇帝。

《汉书·食货志》中记载:“汉兴,按秦之敝,诸侯记起,民失作业,而大饥馑,凡米石五千,人相食,死者过半。高祖以是约法省禁轻田租,十五而税一”。孝景二年,令民半出田租,三十而税一也”

这句话是什么意思?反映了当时什么问题

·租:每丁每年向国家交纳粟二石(田租)·调:每丁每年向国家交纳绢二丈、棉三两,或布二丈五尺、麻三斤·庸:每丁每年服徭役二十天,是正役。如不服役,可以按每天交纳绢三尺或布三尺七寸五分的标准交纳二十天的数额,叫“以庸代役”。

“有田则有租,有家则有调,有身则有庸”

①以“人丁”为标准计税,整齐划一 ②实行实物地税和劳役相结合③以庸代役保证农时④保证国家的财政收入

庸、调原来都缴纳绢或布,开元、天宝年间庸、调便折成银两

按户征收粮和绢帛、并征徭役、赋税

知识回顾:什么是租调制

阅读教材:何为租调制,分析其影响

阅读教材:归纳何为“两税法”如何评价两税法?小组讨论得出结论。

每户按贫富等级(据人丁和资产划分户等)缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

凡百役之费,一钱之敛,先度其数,而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所州县税三十之一,夺所取与居者均,使无侥幸。居人之税,秋、夏两征之……其田亩之税,率以大历十四年垦田之数为准而均征之。——杨炎“请作两税法”疏

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7课 隋唐制度的变化与创新教课内容ppt课件: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7课 隋唐制度的变化与创新教课内容ppt课件,共10页。PPT课件主要包含了科举制度收学子之心,赋税制度收百姓之钱,三省六部收丞相之权,选拔形式,选拔方式,选拔标准,提高了官员的文化素养,加强了君主专制,提高了行政效率,减少了决策失误等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新课前预习ppt课件: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新课前预习ppt课件,共21页。PPT课件主要包含了隋唐制度的变化与创新,再下第,登科后,选官制度,雁塔题名,三省六部制度,有利于减少决策的失误,特点2相权分散,有利于皇权的加强,特点3集体议事等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7课 隋唐制度的变化与创新教学演示课件ppt: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展第7课 隋唐制度的变化与创新教学演示课件ppt,共14页。PPT课件主要包含了涂改封驳,地方行政,课堂总结,当堂练习等内容,欢迎下载使用。