2020《导与练》高考人教版地理一轮复习讲义:第一章第3讲 地球的公转及地理意义讲义

展开第3讲 地球的公转及地理意义

(对应学生用书第25页)

考纲考点 | 考题考情 | 命题规律 |

1.地球公转特征和黄赤交角 | 2017·全国Ⅲ卷,10~11 2015·重庆卷,3 2014·江苏卷,3~4 | 结合时间(如二十四节气)考查地球在公转轨道的位置。 |

2.地球公转的地理意义 | 2018·江苏卷,3~4 2018·天津卷,9 2018·海南卷,13 | 多结合日照图、景观图、科考等热点材料,考查昼夜长短的变化规律;结合太阳能热水器、楼间距等考查正午太阳高度的变化。 |

(对应学生用书第25~26页)

项目 | 知识札记 | 预习自测 | ||||||||||||

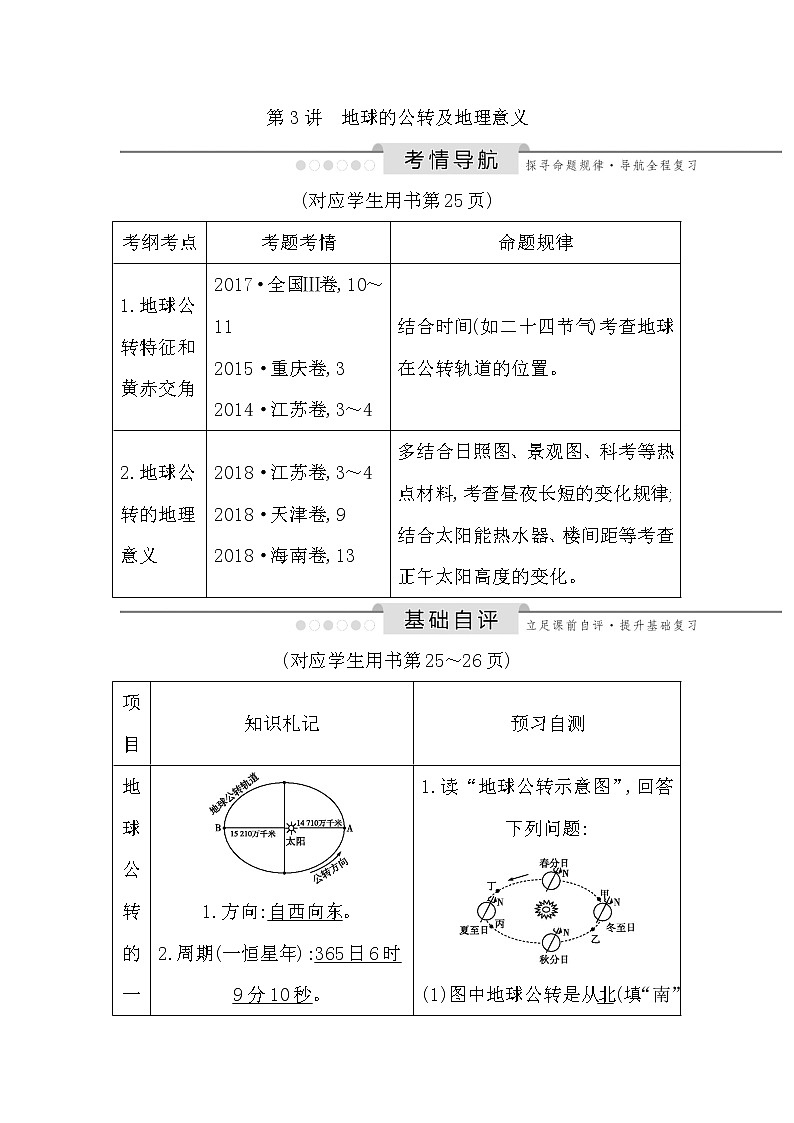

地球公转的一般特点 | 1.方向:自西向东。 2.周期(一恒星年):365日6时9分10秒。 3.速度

| 1.读“地球公转示意图”,回答下列问题: (1)图中地球公转是从北(填“南”或“北”)极上空看地球公转,原因是地球公转方向为自西向东。 (2)图中能正确表示近日点的是甲,远日点的是丙。 (3)地球公转的真正周期是一个恒星年。 | ||||||||||||

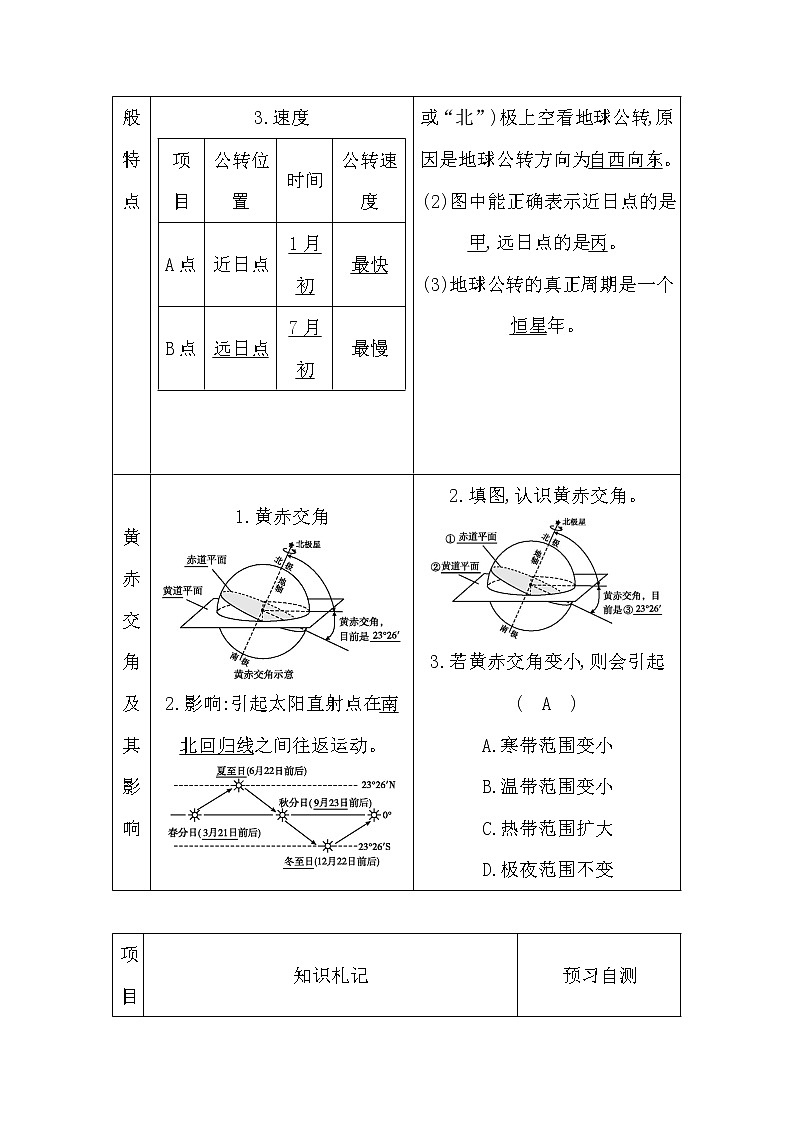

黄赤交角及其影响 | 1.黄赤交角 2.影响:引起太阳直射点在南北回归线之间往返运动。 | 2.填图,认识黄赤交角。 3.若黄赤交角变小,则会引起( A ) A.寒带范围变小 B.温带范围变小 C.热带范围扩大 D.极夜范围不变 |

项目 | 知识札记 | 预习自测 | ||||||||||||||||||||

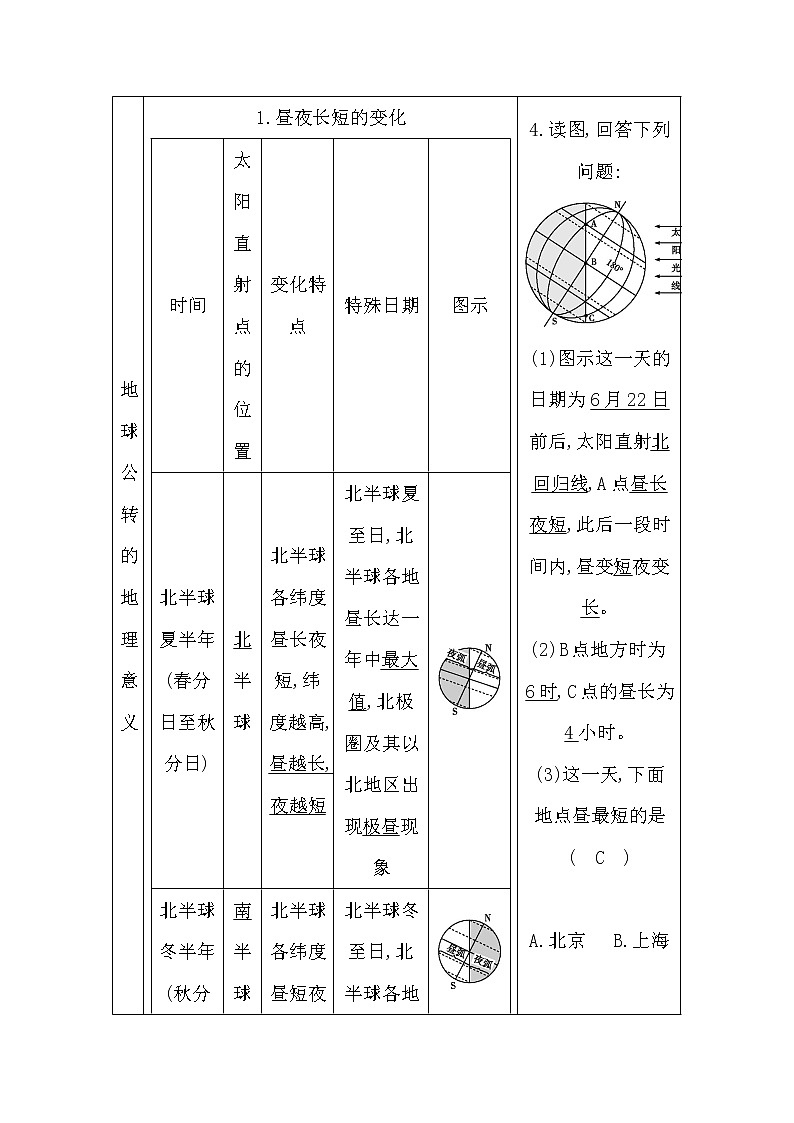

地球公转的地理意义 | 1.昼夜长短的变化

2.正午太阳高度的变化 (1)纬度变化:由太阳直射点所在纬度向南北两侧递减。 (2)季节变化

③春分日和秋分日:正午太阳高度自赤道向两极递减。 3.四季更替和五带 (1)形成原因:昼夜长短和正午太阳高度的时空变化导致太阳辐射的时空变化。 (2) (3)五带的划分 | 4.读图,回答下列问题: (1)图示这一天的日期为6月22日前后,太阳直射北回归线,A点昼长夜短,此后一段时间内,昼变短夜变长。 (2)B点地方时为6时,C点的昼长为4小时。 (3)这一天,下面地点昼最短的是( C )

A.北京 B.上海 C.广州 D.济南 5.读图,回答下列问题: (1)正午太阳高度最大的是B点;此时全球正午太阳高度的变化规律为由B点所在纬线向南北两侧递减。 (2)写出下面两点的正午太阳高度。 A点:60°;C点:56°34′。 6.下列国家或地区,四季更替最明显的是( C ) A.新加坡 B.北极黄河站 C.北京地区 D.泰国 7.下列纬度地带位于寒带地区的是( D ) A.30°N B.50°N C.60°N D.70°N 8.四季更替最明显的温度带是温带;热带地区有阳光直射现象,长夏无冬;寒带地区有极昼极夜现象,长冬无夏,四季更替都不明显。 |

(对应学生用书第27~30页)

考点一 地球公转特征和黄赤交角

(2015·重庆卷,3)二十四节气是我国独有的农业物候历,是我国优秀传统文化之一,寒露节气在每年公历10月8日左右。据此回答下题:

地球绕太阳运行一周为360°,以春分日地球在黄道上的位置为0°,则寒露日地球在黄道上的位置为( )

A.15° B.105° C.195° D.285°

思路点拨:春分日(3月21日前后)为0°——相邻两节气相差约15°——春分到寒露差13个节气——寒露(10月8日前后)为195°。

答案:C

1.与黄赤交角相关的几组数据关系

理解黄赤交角变化带来的影响,关键是弄清几组数据间的关系。如图:

(1)黄赤交角的度数=回归线的度数。

(2)黄赤交角的度数与极圈的度数互余。

(3)黄赤交角的度数是晨昏线与地轴的最大夹角。

2.黄赤交角及其变化的影响

(1)引起太阳直射点的季节移动

地球在公转过程中,引起太阳直射点在南北回归线之间往返移动,移动规律见下图:

(2)黄赤交角的变化对太阳直射点移动范围、速度及五带范围的影响

(3)黄赤交角对气候的影响

若黄赤交角为零,则太阳始终直射赤道,不会有太阳直射点的南北移动,就不会形成地中海气候、热带季风气候等类型。

(4)黄赤交角的变化对四季五带的影响

若黄赤交角为零,地球上将不存在四季的更替现象,也不会出现五带。

(2018·河北保定模拟)地球运动分为自转运动和公转运动,而两种运动之间的关系可以用黄赤交角来表示。据此回答(1)~(2)题:

(1)为了研究黄赤交角对地球自然环境的影响,假设黄赤交角变为0°,这时,在地球上不可能会出现的自然现象是( )

A.太阳终年直射赤道

B.各地全年都昼夜平分

C.各地气温都无日变化

D.各地都无四季变化

(2)若黄赤交角变为30°,下列说法正确的是( )

A.北极出现极昼的范围减小

B.温带范围变大

C.7月,南半球中低纬度地区昼长与夜长的差值加大

D.地轴与黄道平面的夹角增大

解析:(1)C (2)C 第(1)题,黄赤交角变为0°,太阳直射点始终在赤道上,各地昼夜等长,不会发生四季变化,但会存在气温的日变化。第(2)题,若黄赤交角变为30°,具体分析如下:

考点二 昼夜长短的变化规律

(2018•海南卷,13)下图示意海南岛的位置。读图,回答下题:

1月1日,与海口相比,三亚( )

A.白昼更长 B.正午太阳更低

C.日出方位更偏南 D.正午时刻更早

思路点拨:三亚和海口同在北半球,但三亚纬度较低。1月1日太阳直射点位于赤道与南回归线之间,此时北半球纬度越低白昼越长,正午太阳高度角越大,日出方位越偏北,故A项正确,B、C两项错误。三亚经度位置比海口靠西,正午时刻应更晚,故D项错误。

答案:A

1.昼夜长短分布——抓“直射点位置”

太阳直射点所在的半球位置决定昼夜长短状况。太阳直射点在哪个半球,哪个半球就昼长夜短,且越向该半球的高纬度地区白昼时间越长。太阳直射点所在半球的极点周围出现极昼现象。如图所示:

2.昼夜长短变化——抓“移动方向”

此处的“移动方向”主要是指太阳直射点的移动方向,它决定昼长、夜长的变化趋势,纬度高低决定昼夜长短的变化幅度。太阳直射点向哪个方向移动,哪个半球就昼变长夜变短;且纬度越高,昼夜长短变化幅度越大。如下图所示:

昼变长夜变短不等于昼长夜短,如北半球昼变长说明太阳直射点向北移动,但其直射点可能在南半球,此时,北半球昼短夜长;直射点也可能在北半球,此时,北半球昼长夜短。昼变短夜变长与昼短夜长亦是同样道理。

3.昼夜长短的计算方法

(1)根据昼弧或夜弧的长度进行计算

昼(夜)长时数=昼(夜)弧度数/15°。

(2)根据日出或日落时间进行计算

地方时12时把一天的白昼平分成相等的两份,地方时0时把一天的黑夜平分成相等的两份(如图所示)。

昼长时数=(12-日出时间)×2=(日落时间-12)×2。

夜长时数=(日出时间-0)×2=(24-日落时间)×2。

【注】“日出时间”“日落时间”均为地方时。

(3)根据分布特点进行计算

①同纬度各地的昼长相等,夜长相等。

②南北半球纬度数相同的地区昼夜长短对称分布,即北半球某地的昼长(夜长)与南半球同纬度的夜长(昼长)相等。如30°N的昼长等于30°S的夜长。

二分日,太阳直射赤道,日出正东,日落正西;太阳直射北半球,日出东北,日落西北;太阳直射南半球,日出东南,日落西南。日出日落时间与昼长有关,昼夜等长,日出6时,日落18时;白昼越长,日出越早,日落越晚;白昼越短,日出越晚,日落越早。

(2018·福建厦门模拟)某同学对居住地每天的日出时间进行了一段时间的持续观测与记录,绘成下图。读图,回答(1)~(2)题:

(1)a~b期间,该地的昼夜长短及其变化趋势是( )

A.昼长夜短,且昼渐长夜渐短

B.昼长夜短,且昼渐短夜渐长

C.昼短夜长,且昼渐长夜渐短

D.昼短夜长,且昼渐短夜渐长

(2)该地一年中昼夜长短的变化幅度约为( )

A.1小时40分钟 B.2小时20分钟

C.3小时20分钟 D.4小时40分钟

解析:(1)C (2)D 第(1)题,a~b期间,该地昼短夜长,日出时间越来越早,昼长逐渐变长。第(2)题,该地一年中日出最早和日出最晚时间约相差2小时20分钟,因此昼夜长短的变化幅度约为4小时40分钟。

考点三 正午太阳高度的变化规律及应用

(2018·天津卷,9)天津广播电视塔(简称“天塔”),高度约415米。读图文材料,回答下题:

拍摄到该照片的日期最可能介于( )

A.1月15日到2月15日 B.3月1日到3月30日

C.5月15日到6月15日 D.10月1日到10月30日

思路点拨:根据图示信息可知,此时影长大约为天塔高度的一半左右,结合天津市的纬度(接近40°N)可知,此时太阳直射点位于北半球,日期上应接近北半球的夏至日。

答案:C

1.太阳高度的变化规律

(1)太阳高度日变化

极点上 |

在极昼期间,极点上见到的太阳高度在一天之内是没有变化的,其太阳高度始终等于太阳直射点的纬度 |

非极点 地区 | 太阳高度在一天之内是有变化的,一天之内有一个最大值(地方时12时时),即当地的正午太阳高度 |

(2)正午太阳高度的年变化

回归线 之间 | 正午太阳高度最大值为90°,每年有两次太阳直射现象,即一年中有两个正午太阳高度最大值 |

回归 线上 | 正午太阳高度最大值为90°,一年中只有一次太阳直射现象,即一年中只有一个正午太阳高度最大值 |

回归线 至极点 之间 | 正午太阳高度最大值小于90°,一年中只有一个正午太阳高度最大值 |

2.正午太阳高度的计算

正午太阳高度角=90°-“两点”纬度差。

“两点”指观测点和太阳直射点。若“两点”同在北(南)半球,“两点”纬度差为大数减去小数;若“两点”分别属于南北不同半球,“两点”纬度差为两点的纬度之和。

不同地区正午太阳高度变化幅度

①赤道地区:23°26′。

②南北半球热带地区:介于23°26′和46°52′之间,具体度数是(当地纬度+23°26′)。

③南北半球温带地区:46°52′。

④南北半球寒带地区:介于23°26′和46°52′之间,也就是当地正午太阳高度的最大数值。

3.正午太阳高度的应用

(1)确定地方时

当某地太阳高度达一天中最大值时,就是一天的正午时刻,此时当地的地方时是

12时。

(2)判断所在地区的纬度

当太阳直射点位置一定时,如果知道当地的正午太阳高度,就可以根据“某地与太阳直射点相差多少纬度,正午太阳高度就相差多少度”的规律,求出当地的地理

纬度。

(3)确定房屋的朝向

为了获得最充足的太阳光照,各地房屋的朝向与正午太阳所在的位置有关。北回归线以北的地区,正午太阳位于南方,房屋朝南;南回归线以南的地区,正午太阳位于北方,房屋朝北。

(4)判断日影长短及方向

太阳直射点上,物体的影子缩短为0;正午太阳高度越大,日影越短;反之,日影越长。正午是一天中日影最短的时刻。

日影永远朝向背离太阳的方向,北回归线以北的地区,正午的日影全年朝向正北(北极点除外),冬至日日影最长,夏至日日影最短;南回归线以南的地区,正午的日影全年朝向正南(南极点除外),夏至日日影最长,冬至日日影最短;南、北回归线之间的地区,正午日影夏至日朝向正南、冬至日朝向正北,直射时日影最短(等

于0)。

(5)计算楼间距、楼高

为了保证一楼全年有阳光照到,北回归线以北地区建楼房时,两楼之间的最短距离应大于L=h·cotH(H:冬至日正午太阳高度)。

(6)计算热水器的安装角度

集热板与地面之间的夹角和当天正午太阳高度角互余,如图,α+H=90°时效果最佳。

1.日出、日落时日影朝向

(1)在北半球二分日,全球各地太阳从正东升起,正西落下。因此日出时日影朝西,日落时日影朝东。

(2)北半球夏半年,太阳直射北半球,北半球各地昼长于夜,南半球反之。北半球各地(极昼区域除外)太阳从东北方升起,西北方落下,因而日出时日影朝向西南,日落时日影朝向东南。

(3)北半球冬半年,太阳直射南半球,北半球各地昼短于夜,南半球反之。北半球各地(极夜区域除外)太阳从东南方升起,西南方落下,因而日出时日影朝向西北,日落时日影朝向东北。

2.日出、日落的方位与昼夜长短变化的关系(以北半球为例)

时间 | 春分日 | 夏半年 | 秋分日 | 冬半年 | |

昼夜长 短状况 | 昼=夜 | 昼>夜 | 昼=夜 | 昼<夜 | |

日出 | 时刻 (地方 时) | 6时 | 早于6 时,夏 至日最 早 | 6时 | 晚于6 时,冬至 日最晚 |

方位 | 正东方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | |

日落 | 时刻 (地方 时) | 18时 | 晚于18 时,夏至 日最晚 | 18时 | 早于18 时,冬至 日最早 |

方位 | 正西方 | 西北方 | 正西方 | 西南方 | |

(2019·天津模拟)太阳能与建筑一体化是未来太阳能利用的方向之一。图甲是天津市某新型居住小区楼房二楼正南向壁挂太阳能集热器照片,图乙是太阳能集热器装置结构示意图。读图,回答(1)~(2)题:

(1)冬季某日晴朗的午后14:30左右,太阳照射该壁挂太阳能集热器所产生的影子偏向于照片中( )

A.①处的左下方 B.②处的左上方

C.③处的右下方 D.④处的右上方

(2)关于使用壁挂太阳能集热器的叙述,可信的是( )

①该装置的“可调节型支架”的长度随楼层不同不发生变化 ②所安装的墙壁朝向南北半球相同 ③将该装置移至上海地区使用,集热器冬季集热时间会缩短 ④将该装置移至上海地区使用,“可调节型支架”的长度应该拉长

A.①③ B.①④ C.③④ D.②③

解析:(1)C (2)B 第(1)题,由壁挂太阳能集热器朝向为正南可判断,图中①为西南方、②为西北方、③为东南方、④为东北方;冬季午后14:30左右太阳位于西南方,则影子朝向偏东方,应该位于图中③④的右下方,故C正确。第(2)题,可调节型支架长短主要是为了调节集热器与地面的夹角,该夹角与正午太阳高度互余,而一个地区的正午太阳高度与楼层无关,故①正确;集热器应朝向正午时太阳照射的方位,故南北半球朝向不同,则②错误;冬季上海昼长大于天津,则上海集热时间长于天津,则③错误;上海的正午太阳高度大于天津,则在上海使用时集热器与地面夹角要小于天津,可调节型支架长度应拉长,故④正确。

(对应学生用书第30~31页)

地球运动与传统文化——二十四节气、日晷

随着德育教育的推进,传统文化成为高考的重要考点。二十四节气、日晷等优秀的传统文化更是考查的热点。

1.二十四节气的判读及应用

简介:二十四节气是指中国农历中表示季节变迁的24个特定节令,始于立春,终于大寒。是根据地球在黄道(即地球绕太阳公转的轨道)上位置变化而制定的,每一个节气分别相应于地球在黄道上的每运动15°所到达的一定位置。二十四节气又分为12个中气和12个节气,一一相间。二十四节气反映了太阳的周年视运动,所以在公历中它们的日期是基本固定的,上半年的节气在6日,中气在21日,下半年的节气在8日,中气在23日,二者前后不差1~2日 | |

意义:二十四节气作为一种用来指导农事和农业耕种的补充历法应运而生,由于历史上中国的主要政治、经济、文化、农业活动中心多集中在黄河流域中原地区,二十四节气也就以这一带的气候、物候为依据建立起来。其他地区与此存在一定差别 |

2.日晷及其判读

日晷,本意是指太阳的影子。现代的“日晷”指的是古代人类利用日影测得时刻的一种计时仪器,又称“日规”。其原理就是利用太阳的投影方向来测定并划分时刻,通常由晷针(表)和晷面(带刻度的表座)组成。日晷有地平式、赤道式、子午式、卯酉式、立晷等多种,应用范围也不尽相同。

赤道式日晷的晷面为赤道面,依照使用地的纬度,使赤道式日晷的晷面平行于赤道面。晷盘上的刻度是等分的,夏季和冬季轴投影在晷盘上的影子会分在晷盘的北面和南面。适合中低纬度地区使用。其判读如下表所示:

项目 | 图示 | 判读规律 |

侧 面 | (1)日晷是根据一天中太阳方位不同,通过固定的指针产生的阴影来测量时间的。 (2)日晷晷针上端指向北极星,由于北极星的仰角等于当地地理纬度,故日晷与地面的倾角θ=90°-当地纬度 | |

正 面 | (1)由于晷针上端指向北极星,故面向日晷,左侧为东,右侧为西。 (2)春秋分日出正东,晷针影子在正西(如A),即6时;日落正西,晷针影子在正东(如B),即18时。 (3)夏半年日出东北,晷针影子在西偏南(如C),6时之前;日落西北,晷针影子在东偏南(如D),18时之后。 (4)上午10时,太阳位于东南方向,晷针影子在西偏北(如E);正午12时,太阳位于正南天空,晷针影子在正下方(如G),此时影子最短。下午14时,太阳在西南,晷针影子在左下方(如F) |

(2017·天津卷,7)我国A市某中学(图1所示)的旗杆影子在北京时间14:08为一天中最短。冬至前后,师生们能在学校升国旗时(北京时间10:00)看到日出。结合图文材料,回答下题:

学生发现,日落时旗杆影子的指向随日期而移动。

下列时段中,日落时杆影的指向由排球场逐渐移向篮球场的是( )

A.惊蛰到立夏 B.立夏到小暑

C.白露到立冬 D.立冬到小寒

解题思路:日落时杆影的指向由排球场逐渐移向篮球场表明日落方位向北移动;太阳直射北半球时,A市日落西北,太阳直射南半球时,A市日落西南,当太阳直射点向北移动时,A市日落方位也向北移动。惊蛰到立夏,太阳直射点向北移动;立夏到小暑,太阳直射点先向北移,后向南移;白露到立冬,太阳直射点向南移动;立冬到小寒,太阳直射点先向南移,后向北移。综上可知,选项A正确。

答案:A