还剩13页未读,

继续阅读

【化学】安徽省六安市舒城中学2018-2019学年高一上学期第四次统考试题(解析版)

展开

安徽省六安市舒城中学2018-2019学年高一上学期第四次统考试题

1.下列古法酿酒工艺中以发生化学反应为主的过程是( )

【答案】B

【解析】A.酒曲捣碎过程为物质状态变化,无新物质生成,不是化学变化,A错误;B.酒曲发酵变化过程中生成了新的物质乙醇,属于化学变化,B正确;C.高温蒸馏是利用沸点不同通过控制温度分离乙醇,过程中无新物质生成,属于物理变化,C错误;D.泉水勾兑是酒精和水混合得到一定浓度的酒精溶液,过程中无新物质生成,属于物理变化,D错误;答案选B。

2.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )

A. 含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2L

B. 在常温常压下,11.2L Cl2含有的分子数为0.5NA

C. 25℃,1.01×105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NA

D. 标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NA

【答案】C

【解析】试题分析:A、依据n==计算,氦气是单原子分子,含有NA个氦原子的氦气物质的量为1mol,在标准状况下的体积约为22.4L,故A错误;B.不是标准状况下,无法计算氯气的物质的量,故B错误;C、依据n=计算物质的量==1mol,结合分子式计算原子数为3NA,故C正确;D.标准状况下,水不是气体,无法计算其物质的量,故D错误;故选C。

3.下列离子检验的方法正确的是( )

A. 某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有Cl-

B. 某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有SO42-

C. 某溶液有蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+

D. 某溶液生成无色气体,说明原溶液中有CO32-

【答案】C

【解析】

【分析】A.白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银等;B.白色沉淀可能为AgCl;C.蓝色沉淀为氢氧化铜;D.无色气体可能为氢气、二氧化碳、二氧化硫等。

【详解】A.白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银等,应先加硝酸酸化排除干扰离子,再加硝酸银检验氯离子,选项A错误;B.白色沉淀可能为AgCl,应先加盐酸酸化排除干扰离子,再加氯化钡检验硫酸根离子,选项B错误;C.蓝色沉淀为氢氧化铜,则生产蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+,选项C正确;D.无色气体可能为二氧化碳、二氧化硫等,则原溶液中可能有CO32﹣,选项D错误;答案选C。

4. 在强酸性和强碱性溶液中均不能大量共存的离子组是( )

A. K+、Fe3+、SO42-、NO3- B. K+、Na+、CO32-、OH-

C. Ca2+、Na+、NO3-、Cl- D. Na+、Mg2+、CH3COO-、Cl-

【答案】D

【解析】试题分析:A.K+、Fe3+、SO42-、NO3-之间不反应,Fe3+与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,但是在强酸性溶液中能够大量共存,故A错误;B.K+、Na+、CO32-、OH-之间不发生反应,在强酸性溶液中CO32-、OH-能够与氢离子反应而不能共存,但是在强碱性溶液中能够大量共存,故B错误;C.Ca2+、Na+、NO3-、Cl-之间不满足离子反应发生条件,在碱性溶液中不能大量共存,但在酸性溶液中能够大量共存,故C错误;D.Na+、Mg2+、CH3COO-、Cl-之间不反应,但Mg2+与氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀、CH3COO-与氢离子反应生成弱电解质醋酸,所以在强酸性和强碱性溶液中均不能大量共存,故D正确;故选D。

5.将一定质量Mg、Zn、Al的混合物与足量稀H2SO4反应,生成H22.8L(标准状况),则原混合物的质量不可能是( )

A. 2g B. 4g C. 6g D. 8g

【答案】A

【解析】试题分析:标况下,2.8L氢气的物质的量为=0.125mol,设要生成0.125mol H2需要锌的质量为x,则:Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑

65g 1mol

x 0.125mol

解得x==8.125g

设要生成H2 0.125mol需要铝的质量为y,则:

2Al+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2↑

54g 3mol

y 0.125mol

解得y==2.25g

所以混合物的质量介于2.25g~8.125g,不可能是2g,故选:A。

6.下列操作能达到目的的是 ( )

选项

目的

操作

A

配制20% CuSO4溶液

将20 g CuSO4·5H2O溶于80 mL蒸馏水中

B

除去NaCl中少量KNO3

将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤

C

除去KNO3溶液中的Ca2+

向溶液中加入Na2CO3溶液

D

确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3

取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊

【答案】D

【解析】

【分析】A、配制20% CuSO4溶液应将20 g CuSO4溶于80 mL蒸馏水中;

B、除去NaCl中少量KNO3应蒸发结晶、趁热过滤;

C、除去KNO3溶液中的Ca2+加入Na2CO3溶液会引入Na+;

D、若氯化钠溶液中含有碳酸钠,溶液中滴加氯化钙会生成碳酸钙白色沉淀。

【详解】A项、20 g CuSO4·5H2O溶于80 mL蒸馏水中,溶液的质量为100g,溶质CuSO4的质量为20g×160/250=12.8g,CuSO4溶液质量分数为12.8%,故A错误;

B项、硝酸钾和氯化钠的溶解度随温度的变化不同,硝酸钾溶解度变化较大,将混合物制成热饱和溶液,冷却结晶,得到的固体仍为氯化钠和硝酸钾的混合物,故B错误;

C项、除去KNO3溶液中的Ca2+应向溶液中加入K2CO3溶液,若加入Na2CO3溶液,会引入Na+,故C错误;

D项、氯化钠中溶液中若含有碳酸钠,溶液中滴加氯化钙会生成碳酸钙白色沉淀,若没有碳酸钠,则没有白色沉淀产生,故D正确。

故选D。

7.氮化铝(AlN)具有耐高温、抗冲击、导热性好等优良性质,被广泛应用于电子工业、陶瓷工业等领域.在一定条件下,氮化铝可通过如下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO.下列叙述正确的是( )

A. 氮化铝中氮元素的化合价为+3

B. AlN的摩尔质量为41g

C. 上述反应中每生成1molAlN,N2就得到3 mol电子

D. 在氮化铝的合成反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂

【答案】C

【解析】A、氮化铝中Al为金属元素,只有正价,Al化合价为+3价,则氮元素为-3价,A错误;B、摩尔质量的单位为g/mol,B错误;C、N元素化合价由0→-3,化合价降低,则每生成1 mol AlN,氮气得到3mol电子,故C错误;D、N2化合价降低,得到电子,作氧化剂;Al元素化合价没有改变,即不做氧化剂也不做还原剂,故D错误。选C。

8.下列关于钠的描述中不正确的是( )

①自然界中的钠以单质和化合物的形式存在

②实验室剩余的钠需要放同原瓶

③钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在煤油中

④当钠与硫酸铜溶液反应时,有大量红色固体铜产生

⑤金属钠与O2反应,条件不同,产物不相同

⑥燃烧时放出白色火花,燃烧后生成浅黄色固体物质

⑦钠-钾合金通常状况下呈液态,可作原子反应堆的导热剂

A. ①②④⑤⑥⑦ B. ①④⑥ C. ④⑤⑥ D. ①⑥⑦

【答案】B

【解析】①钠化学性质非常活泼,自然界中的钠以化合物的形式存在,故错误;②因钠活泼,易与水、氧气反应,如在实验室随意丢弃,可引起火灾,实验时剩余的钠粒可放回原试剂瓶中,故正确;③钠的密度比煤油大,钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在煤油中,故正确;④钠投入硫酸铜溶液中时,先和水反应生成NaOH和氢气,生成的NaOH再和硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,所以得不到Cu,故错误;⑤金属钠与O2反应,条件不同,产 物不相同,点燃时生成过氧化钠,不点燃时生成氧化钠,故正确;⑥燃烧时放出黄色火花,燃烧后生成浅黄色固体物质,故错误;⑦钠-钾合金熔点低,通常状况下呈液态,可作原子反应堆的导热剂故正确;故选B。

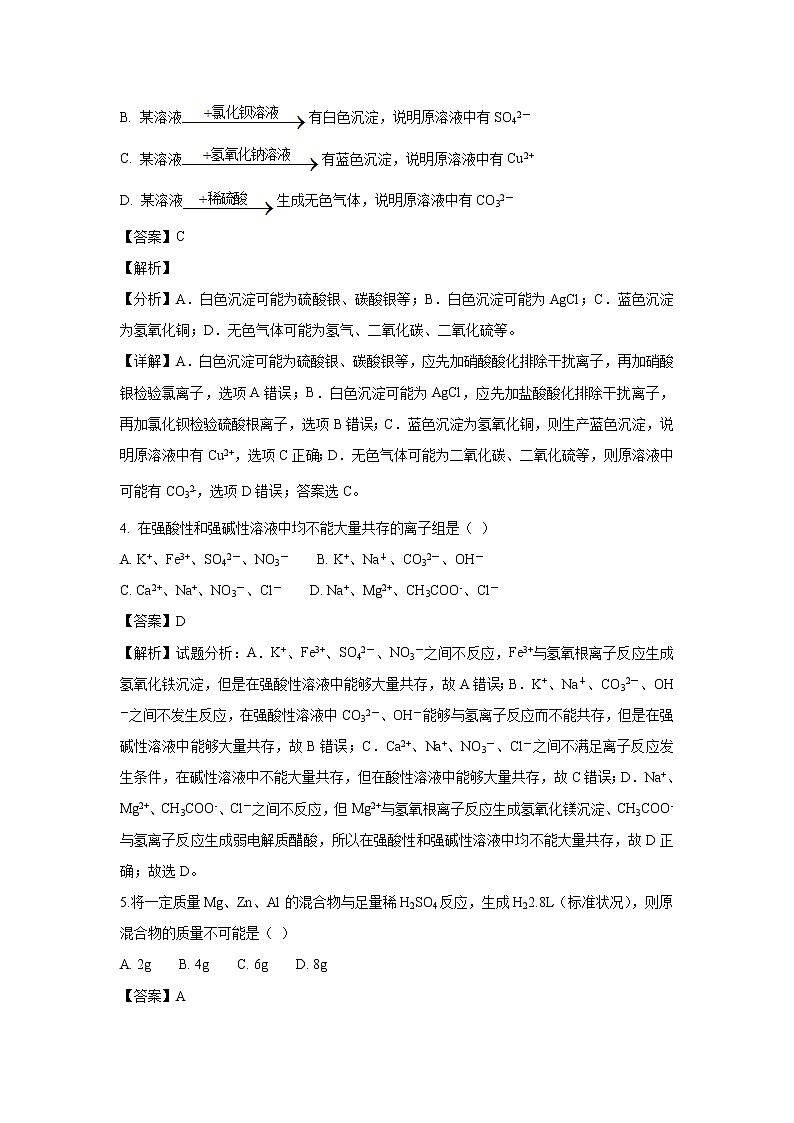

9.向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol/L稀盐酸,CO2的生成量与加入盐酸的体积(V)的关系如图所示。下列判断正确的是( )

A. 在0-a范围内,只发生中和反应

B. ab段发生反应的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑

C. a=0.3

D. 原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为1:2

【答案】C

【解析】A、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol/L稀盐酸发生的反应依次为H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2↑,第三步才开始产生气体,故0-a范围内,发生了前两步反应,A错误;B、ab段立即产生气体,则反应为: HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故B错误;C、生成CO2 0.01mol,根据方程式HCO3-+H+=H2O+CO2↑可知,消耗盐酸的物质的量是0.01mol,消耗盐酸的体积为0.1L,所以a=0.3,故C正确;D、生成0.01mol CO2,则Na2CO3为0.01mol,Na2CO3共消耗盐酸0.02mol,从图上可知整个过程共消耗0.04molHCl,所以与NaOH反应的盐酸是0.04mol-0.02mol=0.02mol,则NaOH为0.02mol,因此原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为2:1,故D错误。选C。

10.在某无色溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,产生沉淀的质量与加入的NaOH溶液体积的关系如下图所示,由此确定,原溶液中可能含有的阳离子是( )

A. Mg2+、Al3+、Fe2+ B. H+、Mg2+、Al3+

C. H+、Ba2+、Al3+ D. 只有Mg2+、Al3+

【答案】B

【解析】

【分析】无色溶液,则一定不存在Fe2+;由图象可知第一阶段无沉淀,水溶液中一定含有氢离子,第三阶段有部分沉淀能和氢氧化钠继续反应,说明部分沉淀是氢氧化铝,原溶液中一定含有铝离子,第四阶段沉淀的量不再随着氢氧化钠量的增多而变化,说明一定有一种沉淀和氢氧化钠不反应,可推知该沉淀是氢氧化镁,原溶液中一定含有镁离子,钡离子和氢氧化钠之间不会发生反应,所以不存在钡离子。

【详解】A项、无色溶液,则一定不存在Fe2+,故A错误;

B项、向溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,开始不产生沉淀,发生酸碱中和,则一定存在H+,沉淀达最大量时,再加入足量氢氧化钠溶液,沉淀部分溶解,说明溶液中一定含有Al3+,氢氧化镁不溶于氢氧化钠溶液,说明含有Mg2+,故B正确;

C项、向溶液中加入足量的氢氧化钠溶液,最终没有沉淀,不符合图象,故C错误;

D.向溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,开始不产生沉淀,发生酸碱中和,则一定存在H+,若只有Mg2+、Al3+,加入氢氧化钠溶液应立即生成白色沉淀,与图象不符,故D错误。

故选B。

11.下列测定Na2CO3中NaHCO3含量的方法中不可行的是( )

A. 取a克混合物充分加热,减重b克(已知NaHCO3受热分解生成Na2CO3、H2O、CO2)

B. 取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体

C. 取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克

D. 取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b克固体

【答案】C

【解析】

【分析】A、此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;

B、根据钠守恒,可列方程组求解;

C、应先把水蒸气排除才合理;

D、根据质量关系,可列方程组求解。

【详解】A项、NaHCO3受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以通过加热分解利用差量法即可计算出Na2CO3质量分数,故A正确;

B项、Na2CO3和NaHCO3均可与盐酸反应生成水、二氧化碳和氯化钠,所以bg固体是氯化钠,利用守恒法可计算出Na2CO3质量分数,故B正确;

C项、混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出的气体是二氧化碳,但会混有水蒸气,即碱石灰增加的质量不是二氧化碳的质量,不能测定含量,故C错误;

D项、Na2CO3和NaHCO3都与Ba(OH)2反应,反应的方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓、HCO3-+OH-+Ba2+=H2O+BaCO3↓,因此最后得到的固体是BaCO3,所以可以计算出Na2CO3质量分数,故D正确。

故选C。

12.能正确表示下列化学反应的离子方程式是( )

A. 氢氧化钡溶液与硝酸的反应OH-+H+==H2O

B. 澄清的石灰水与稀盐酸反应Ca(OH)2+2H+== Ca2++2H2O

C. 铜片插入硝酸银溶液中Cu+Ag+== Cu2++Ag

D. 碳酸钡溶于稀盐酸中CO32-+2H+== H2O+CO2↑

【答案】A

【解析】

【分析】A、氢氧化钡溶液与硝酸的反应是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应;

B、澄清的石灰水与稀盐酸是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应;

C、金属铜可以将银从硝酸银溶液中置换出来;

D、难溶于水的碳酸钡和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水。

【详解】A项、氢氧化钡溶液与硝酸的反应是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应,实质是氢离子和氢氧根离子之间的反应,反应的离子方程式为:OH-+H+=H2O,故A正确;

B项、澄清的石灰水与稀盐酸是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应,反应的离子方程式为OH-+H+=H2O,故B错误;

C项、金属铜可以将银从硝酸银溶液中置换出来,反应的离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C错误;

D项、碳酸钡难溶于水不能拆成离子形式,碳酸钡和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ba2+,故D错误。

故选A。

13.下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是( )

A. 四氯化碳 B. 氯化钠溶液 C. 稀盐酸 D. 熔融氢氧化钾

【答案】D

【解析】

【分析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质含有自由电子或自由离子。

【详解】A项、四氯化碳是非电解质,故A错误;

B项、氯化钠溶液中有自由移动的钠离子和氯离子,能导电,但氯化钠溶液是混合物,不是电解质,故B错误;

C项、稀盐酸溶液中有自由移动的氢离子和氯离子,能导电,但稀盐酸是混合物,不是电解质,故C错误;

D项、熔融的氢氧化钾是化合物,能电离出自由移动的钠离子和氯离子,能导电,属于电解质,故D正确。

故选D。

14.某同学将一块铝箔用砂纸仔细打磨,除去表面的保护膜,用坩埚钳夹住放在酒精灯火焰上加热至熔化,发现熔化的铝并不滴落,而是好像有一层膜兜着。对该现象的说法错误的是( )

A. 兜着液体的这层膜是氧化铝

B. 该实验说明了氧化铝的熔点高于铝的熔点

C. 铝极易与空气中的氧气反应在表面形成氧化物保护膜

D. 铝的化学性质较稳定,即使加热到熔化也不与空气中的氧气反应

【答案】D

【解析】试题分析: 铝极易与氧气反应,在表面上形成氧化铝,其熔点高于铝的熔点,故加热时,熔化的铝不会滴落。

15.向KOH溶液中通入11.2L(标准状况)氯气恰好完全反应生成三种含氯盐: 0.7molKCl、0.2molKClO和X。则X是( )

A. 0.2molKClO4 B. 0.1molKClO3

C. 0.2molKClO2 D. 0.1molKClO2

【答案】B

【详解】11.2L(标准状况)氯气的物质的量为11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,反应生成0.7molKCl、0.2molKClO和X,由氯原子个数守恒可知X的物质的量为:0.5mol×2-0.7mol-0.2mol=0.1mol,设X中Cl的化合价为a价,由电子得失守恒分析可知:0.7×1=0.2×1+0.1×a,即a=5,所以X中氯的化合价为+5价,则X为KClO3,故选B。

16.某氯化镁溶液的密度为1.18g·mL-1,其中镁离子的质量分数为5.1%。300mL该溶液中Cl—的物质的量约为( )

A. 0.37mol B. 0.63mol C. 0.74mol D. 1.5mol

【答案】D

【详解】

17.通常状况下,CO是一种无色、无味、有毒的气体,难溶于水,与酸、碱、盐溶液均不反应。已知乙二酸晶体加热分解的方程式为:H2C2O4•2H2O 3H2O + CO2↑+ CO↑,不考虑其他因素干扰,如何利用下列装置验证反应产物中含有CO2和CO(装置不能重复使用)。酒精喷灯可作高温热源。请回答下列问题:

(1)检验装置A气密性的方法是___________________________________________

(2)按气流方向连接各仪器,用数字表示接口的连接顺序: ①→_________________;

(3)证明CO存在的实验现象是_______________________________________________;

(4)本实验尾气处理的方法是_______________________________________;

(5)根据题给的数据,假设反应产生的气体全部排出,并与吸收液充分反应(提示:B、C中澄清石灰水均先变浑浊,后又变澄清),D中溶质及对应的物质的量是_______________。

【答案】(1). 连好装置,①处接长导管,将导管伸入盛有水的烧杯中,用手握住试管观察,若导管口产生连续气泡,松开手有小段水柱回流,则装置A气密性良好 (2). ⑤④⑥⑦②③ (3). B装置中黑色氧化铜变红,澄清石灰水变浑浊,则含CO (4). 在导管③后放置一个燃着的酒精灯(或用气囊收集) (5). 0.01mol Na2CO3和0.08mol NaHCO3

【解析】

【分析】(1)根据检查装置气密性的方法及注意事项分析即可,装置气密性检验的原理是:通过气体发生器与附设的液体构成封闭体系,依据改变体系内压强时产生的现象(如气泡的生成、水柱的形成、液面的升降等)来判断装置的气密性;

(2)乙二酸晶体加热分解生成CO2和CO,此实验是验证反应产物中含有CO2和CO(装置不能重复使用),要验证二氧化碳与一氧化碳的存在,首先利用澄清石灰来验证二氧化碳的存在,然后除去二氧化碳再验证一氧化碳的存在;

(3)一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊;

(4)一氧化碳有毒,具有可燃性,燃烧生成无毒的二氧化碳;

(5)B、C中澄清石灰水均先变浑浊,后又变澄清,说明二氧化碳与氢氧化钙发生:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O、CO2+H2O+CaCO3=Ca(HCO3)2,则D装置发生:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O、CO2+H2O+Na2CO3=2NaHCO3。

【详解】(1)检查装置的气密性原理是根据装置内外的压强差形成水柱或气泡,所以检验装置气密性的方法是:连好装置,①处接长导管,将导管伸入盛有水的烧杯中,用手握住试管观察,若导管口产生连续气泡,松开手有小段水柱回流,则装置A气密性良好,故答案为:连好装置,①处接长导管,将导管伸入盛有水的烧杯中,用手握住试管观察,若导管口产生连续气泡,松开手有小段水柱回流,则装置A气密性良好;

(2)乙二酸晶体加热分解生成CO2和CO,装置A中的①导出气体,此实验是验证反应产物中含有CO2和CO(装置不能重复使用),应首先验证二氧化碳①→⑤→④,然后除去二氧化碳④→⑥→⑦,验证二氧化碳的方法是:把气体通入澄清的石灰水,澄清石灰水变浑浊,则含有二氧化碳;然后除去二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钠反应除去,剩余为一氧化碳,验证一氧化碳存在⑦→②→③,一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,然后通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊,则含有一氧化碳,故答案为:⑤④⑥⑦②③;

(3)一氧化碳与氧化铜反应CuO+CO Cu+CO2,反应生成二氧化碳,B装置中黑色氧化铜变红,B中澄清石灰水变浑浊,则含CO,故答案为:B装置中黑色氧化铜变红,澄清石灰水变浑浊,则含CO;

(4)一氧化碳有毒,具有可燃性,尾气处理的方法是点燃,2CO+O22CO2,一氧化碳燃烧生成二氧化碳,所以在导管③后放置一个燃着的酒精灯(或用气囊收集),故答案为:在导管③后放置一个燃着的酒精灯(或用气囊收集);

(5)12.6gH2C2O4•2H2O的物质的量为n=m÷M=12.6g÷126g/mol=0.1mol,乙二酸晶体加热分解生成的一氧化碳、二氧化碳的物质的量分别为:0.1mol、0.1mol,反应产生的气体全部排出,并与吸收液充分反应,C装置中n(Ca(OH)2)=cV=0.05mol/L×0.1L=0.005mol,CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O、CO2+H2O+CaCO3=Ca(HCO3)2,即2CO2+Ca(OH)2=Ca(HCO3)2,则吸收的二氧化碳为0.01mol,剩余二氧化碳的物质的量为:0.1mol-0.01mol=0.09mol,0.09mol二氧化碳全部进入D装置且被吸收,D中n(NaOH)=cV=1mol/L×0.1L=0.1mol,由方程式可得:

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 +H2O

0.05mol 0.1mol 0.05mol

CO2 + H2O + Na2CO3 = 2NaHCO3

(0.09mol-0.05mol) 0.04mol 0.08mol

所以D中溶质及对应的物质的量是0.01molNa2CO3和0.08molNaHCO3,故答案为:0.01molNa2CO3和0.08molNaHCO3。

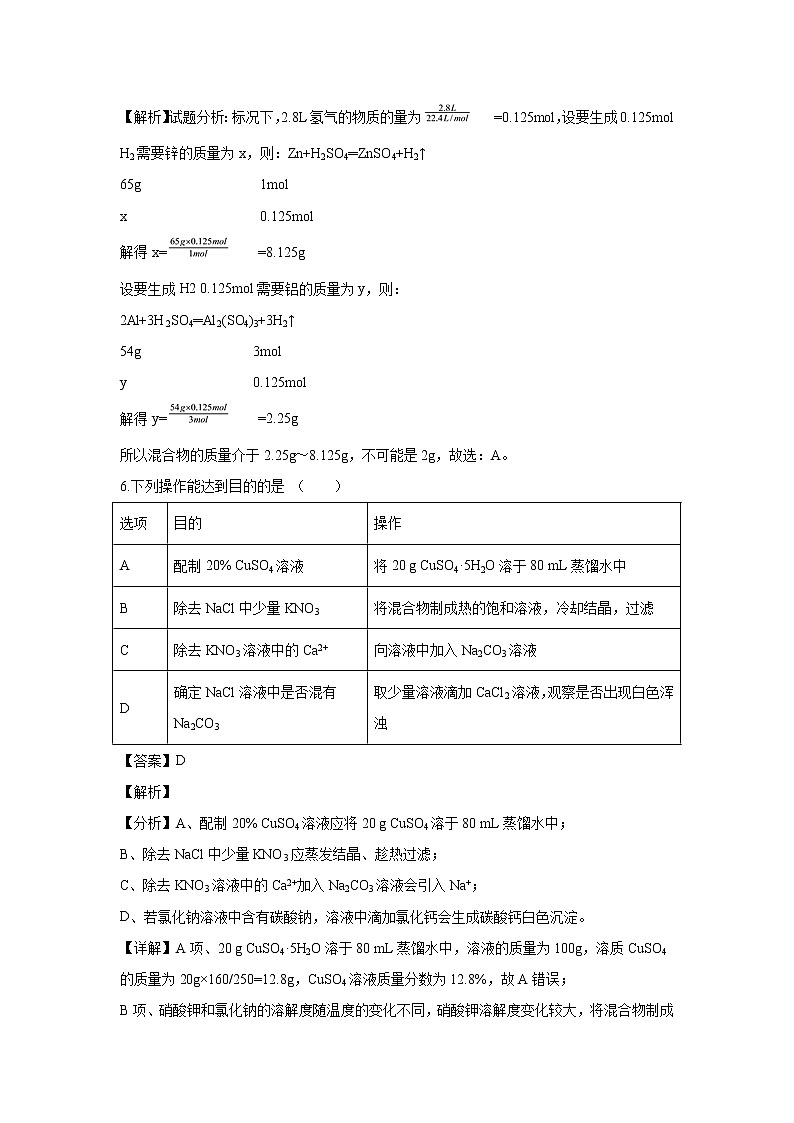

18.某研究小组取一定质量的镁铝合金材料投入200 mL稀硫酸中,待固体全部溶解后,向所得溶液中加入NaOH溶液,生成沉淀的物质的量(n)与加入NaOH溶液体积(V)的关系如图所示。

请回答下列问题:

(1)加入NaOH溶液0~20 mL时,发生反应的离子方程式为__________________________。

(2)加入NaOH溶液体积为220 mL时,沉淀的成分是________________________________。

(3)该合金材料中,镁、铝的物质的量之比为________________________。

(4)稀硫酸的物质的量浓度为__________________________________。

【答案】(1). H++OH-H2O (2). Mg(OH)2、Al(OH)3 (3). 3∶4 (4). 2.5 mol·L-1

【解析】

【分析】(1)由图象可知,从开始至加入20mLNaOH溶液没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O;

(2)结合图象可知,加入氢氧化钠溶液体积在200-240mL之间时,氢氧化铝部分溶解,此时沉淀为氢氧化镁和氢氧化铝的混合物;

(3)根据图象知,n[Mg(OH)2]为0.15mol,n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.35mol,则n[Al(OH)3]=0.2mol,根据原子守恒计算镁和铝的物质的量之比;当沉淀最大时,镁离子和铝离子全部转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,溶液中的溶质是Na2SO4,根据氢氧化钠的物质的量计算硫酸的物质的量浓度。

【详解】(1)从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后硫酸有剩余,此时发生的反应为:H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,离子反应为:H++OH-=H2O,故答案为:H++OH-=H2O;

(2)加入NaOH溶液体积为200mL时,生成沉淀达到最大,此时沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3的混合物,当加入220mL氢氧化钠溶液时,氢氧化铝部分溶解,则此时沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3的混合物,故答案为:Mg(OH)2、Al(OH)3;

(3)根据图象知,当加入240mLNaOH时,未溶解的固体就是氢氧化镁,则n[Mg(OH)2]为0.15mol,沉淀最多时,沉淀为氢氧化镁和氢氧化铝,n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.35mol,则n[Al(OH)3]=0.2mol,根据原子守恒得,n(Mg)=n[Mg(OH)2]=0.15mol,n(Al)=n[Al(OH)3]=0.2mol,所以镁和铝的物质的量之比=0.15mol:0.2mol=3:4;氢氧化钠溶液体积200-240mL时,氢氧化钠和氢氧化铝反应Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,根据方程式知,c(NaOH)=0.2mol÷(0.24−0.2)L=5mol/L,当沉淀最大时,镁离子和铝离子全部转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,溶液中的溶质是Na2SO4,根据硫酸钠的化学式得n(NaOH)=2n(H2SO4),所以c(H2SO4)= 1/2(5mol/L×0.2L)÷0.2L=2.5mol/L,故答案为:3:4;2.5mol/L。

19. 对于数以千万计的化学物质和为数更多的化学反应,分类法的作用几乎是无可替代的。比如:

(1)上图所示的物质分类方法名称是 ;

(2)按上述分类法,下列物质中Fe、O2、H2SO4、Ba(OH)2、Ca(HCO3)2、SO2属于酸的是__________,这些物质间有的可发生化学反应,请写出一个属于置换反应的离子方程式:___________________;

人们利用分类法对化学物质和化学反应进行分类学习,例如CO2属于二元弱酸的酸性氧化物,Ca(OH)2属于强碱,已知将过量CO2缓缓通入澄清石灰水中,溶液先变浑浊,后又变澄清;NaOH也属于强碱,请写出:

少量CO2与NaOH溶液反应的离子方程式:____________________________;

过量CO2与NaOH溶液反应的离子方程式:____________________________。

【答案】(10分,每空2分)(1)树状分类法;

(2)H2SO4:Fe+2H+=Fe2++H2↑;

CO2+2OH-=CO32-+H2O;CO2+OH-=HCO3-。

【解析】试题分析:(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树,有叶、枝、杆、根,图示方法就是树状图,故答案为:树状分类法;

(2)H2SO4能电离出氢离子和硫酸根离子,属于酸;铁能与酸发生置换反应,离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑;把少量CO2通入NaOH溶液中,反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:CO2+2OH-=CO32-+H2O;把过量二氧化碳通入氢氧化钠溶液中生成碳酸氢钠,反应的离子方程式为:CO2+OH-═HCO3-;故答案为:H2SO4;Fe+2H+═Fe2++H2↑;CO2+2OH-═CO32-+H2O;CO2+OH-═HCO3-。

20.阅读下面科普信息,回答问题:

一个体重50 Kg的健康人含铁2 g,这2 g铁在人体中以Fe2+和Fe3+的形式存在。亚铁离子易被吸收,给贫血者补充铁时,应给予含亚铁离子的亚铁盐,如硫酸亚铁。服用维生素C,可使食物中的铁离子还原成亚铁离子,有利于铁的吸收。

(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是________。

A.Fe B.Fe2+ C.Fe3+

(2)工业盐的主要成分是NaNO2,曾多次发生过因误食NaNO2而中毒的事件,其原因是NaNO2把人体内的Fe2+转化为Fe3+而失去与O2结合的能力,这说明NaNO2具有________性,下列不能实现上述转化的物质是________。

A.Cl2 B.O2

C.FeCl3 D.KMnO4(H+)

(3)工业盐中毒后,可服用维生素C来缓解中毒状况,这说明维生素C具有________性。

(4)在Fe+4HNO3(稀)===Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中,HNO3表现了________性和________性,则1 mol Fe参加反应时,被还原的HNO3为__________mol,转移电子数________mol。

【答案】(1). B (2). 氧化 (3). C (4). 还原 (5). 酸 (6). 氧化

(7). 1 (8). 3

【解析】

【分析】(1)处于中间价态的微粒既有氧化性,也有还原性;

(2)NaNO2把人体内的Fe2+转化为Fe3+,Fe元素的化合价升高,则N元素的化合价降低;

(3)维生素C可将Fe3+转化为Fe2+,则维生素C中某元素的化合价升高;

(4)反应中Fe元素的化合价升高,N元素的化合价降低,该反应生成硝酸盐,结合化合价计算转移电子。

【详解】(1)+2价为Fe元素的中间价态,亚铁离子既有氧化性,也有还原性,故答案为:B;

(2)NaNO2把人体内的Fe2+转化为Fe3+,Fe元素的化合价升高,则N元素的化合价降低,NaNO2具有氧化性;Fe2+―→Fe3+发生了氧化反应,故NaNO2具有氧化性,所以为了实现此转化也应选择具有强氧化性的物质,而FeCl3与Fe2+不能反应,故FeCl3不能实现上述转化,故答案为:氧化;C;

(3)维生素C可将Fe3+转化为Fe2+,则维生素C中某元素的化合价升高,所以具有还原性,故答案为:还原;

(4)N元素的化合价降低,生成NO体现其氧化性,该反应生成硝酸盐,体现其酸性;1molFe参加反应,由电子守恒可知被还原的HNO3为1mol×(3-0)÷(5-4)=1mol,转移电子为1mol×(3-0)=3mol,故答案为:酸;氧化;1;3。

21.某中学化学兴趣小组为了调查当地某一湖泊的水质污染情况,在注入湖泊的3个主要水源的入口处采集水样,并进行了分析,给出了如下实验信息:其中一处水源含有A、B两种物质,一处含有C、D两种物质,一处含有E物质,A、B、C、D、E为五种常见化合物,均由下表中的离子形成,其中C中有两种阳离子:

为了鉴别上述化合物。分别完成以下实验,其结果是:

①将它们溶于水后,D为蓝色溶液,其他均为无色溶液;

②将E溶液滴入到C溶液中出现白色沉淀,继续滴加,沉淀溶解;

③进行焰色反应,只有B、C为紫色(透过蓝色钴玻璃);

④在各溶液中加入硝酸钡溶液,再加过量稀硝酸,A中放出无色气体,C、D中都能产生白色沉淀;

⑤将B、D两溶液混合,未见沉淀或气体生成。

根据上述实验填空:

(1)写出C、D的化学式:C________,D________。

(2)将含1 mol A的溶液与含l mol E的溶液反应后蒸干,仅得到一种化合物,该化合物的化学式为___________。

(3)在A溶液中加入少量澄清石灰水,其离子方程式为_____________________________。

(4)若向含溶质l mol的C溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液,生成沉淀质量最大为_______g。

【答案】(1). KAl(SO4)2 (2). CuSO4 (3). Na2CO3 (4). 2HCO3— + Ca2+ +2OH— =CaCO3↓ + CO32—+ 2H2O (5). 466

【解析】①将它们溶于水后,D为蓝色溶液,其他均为无色溶液,则D中含有铜离子;②将E溶液滴入到C溶液中,出现白色沉淀,继续滴加沉淀溶解,则C中含有铝离子,E中含有氢氧根离子;③进行焰色反应实验,只有B、C含有钾离子,所以E是NaOH;④在各溶液中加入硝酸钡溶液,再加入过量稀硝酸,A中放出无色气体,则A中含有碳酸氢根离子,C、D中产生白色沉淀,则C、D中含有硫酸根离子,所以D是硫酸铜,C是硫酸铝钾;⑤将B、D两溶液混合,未见沉淀或气体生成,则B是硝酸钾,所以A是碳酸氢钠。通过以上分析可知,A为NaHCO3,B为KNO3,C为KAl(SO4)2,D为CuSO4,E为NaOH。(1)C为KAl(SO4)2,D为CuSO4;(2)将含1mol碳酸氢钠的溶液与含lmol氢氧化钠的溶液反应,两者恰好完全反应生成碳酸钠,故蒸于仅得到一种化台物的化学式为Na2CO3;(3)在碳酸氢钠溶液中加入少量澄清石灰水,其离子方程式为:2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(4)若向含溶质lmolKAl(SO4)2溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液,生成沉淀质量最大时为硫酸根与钡离子恰好完全反应,而铝离子转化为偏铝酸盐,生成硫酸钡为2mol,质量为2mol×233g/mol=466g。

1.下列古法酿酒工艺中以发生化学反应为主的过程是( )

【答案】B

【解析】A.酒曲捣碎过程为物质状态变化,无新物质生成,不是化学变化,A错误;B.酒曲发酵变化过程中生成了新的物质乙醇,属于化学变化,B正确;C.高温蒸馏是利用沸点不同通过控制温度分离乙醇,过程中无新物质生成,属于物理变化,C错误;D.泉水勾兑是酒精和水混合得到一定浓度的酒精溶液,过程中无新物质生成,属于物理变化,D错误;答案选B。

2.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )

A. 含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2L

B. 在常温常压下,11.2L Cl2含有的分子数为0.5NA

C. 25℃,1.01×105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NA

D. 标准状况下,11.2LH2O含有的分子数为0.5NA

【答案】C

【解析】试题分析:A、依据n==计算,氦气是单原子分子,含有NA个氦原子的氦气物质的量为1mol,在标准状况下的体积约为22.4L,故A错误;B.不是标准状况下,无法计算氯气的物质的量,故B错误;C、依据n=计算物质的量==1mol,结合分子式计算原子数为3NA,故C正确;D.标准状况下,水不是气体,无法计算其物质的量,故D错误;故选C。

3.下列离子检验的方法正确的是( )

A. 某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有Cl-

B. 某溶液有白色沉淀,说明原溶液中有SO42-

C. 某溶液有蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+

D. 某溶液生成无色气体,说明原溶液中有CO32-

【答案】C

【解析】

【分析】A.白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银等;B.白色沉淀可能为AgCl;C.蓝色沉淀为氢氧化铜;D.无色气体可能为氢气、二氧化碳、二氧化硫等。

【详解】A.白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银等,应先加硝酸酸化排除干扰离子,再加硝酸银检验氯离子,选项A错误;B.白色沉淀可能为AgCl,应先加盐酸酸化排除干扰离子,再加氯化钡检验硫酸根离子,选项B错误;C.蓝色沉淀为氢氧化铜,则生产蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+,选项C正确;D.无色气体可能为二氧化碳、二氧化硫等,则原溶液中可能有CO32﹣,选项D错误;答案选C。

4. 在强酸性和强碱性溶液中均不能大量共存的离子组是( )

A. K+、Fe3+、SO42-、NO3- B. K+、Na+、CO32-、OH-

C. Ca2+、Na+、NO3-、Cl- D. Na+、Mg2+、CH3COO-、Cl-

【答案】D

【解析】试题分析:A.K+、Fe3+、SO42-、NO3-之间不反应,Fe3+与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,但是在强酸性溶液中能够大量共存,故A错误;B.K+、Na+、CO32-、OH-之间不发生反应,在强酸性溶液中CO32-、OH-能够与氢离子反应而不能共存,但是在强碱性溶液中能够大量共存,故B错误;C.Ca2+、Na+、NO3-、Cl-之间不满足离子反应发生条件,在碱性溶液中不能大量共存,但在酸性溶液中能够大量共存,故C错误;D.Na+、Mg2+、CH3COO-、Cl-之间不反应,但Mg2+与氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀、CH3COO-与氢离子反应生成弱电解质醋酸,所以在强酸性和强碱性溶液中均不能大量共存,故D正确;故选D。

5.将一定质量Mg、Zn、Al的混合物与足量稀H2SO4反应,生成H22.8L(标准状况),则原混合物的质量不可能是( )

A. 2g B. 4g C. 6g D. 8g

【答案】A

【解析】试题分析:标况下,2.8L氢气的物质的量为=0.125mol,设要生成0.125mol H2需要锌的质量为x,则:Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑

65g 1mol

x 0.125mol

解得x==8.125g

设要生成H2 0.125mol需要铝的质量为y,则:

2Al+3H2SO4═Al2(SO4)3+3H2↑

54g 3mol

y 0.125mol

解得y==2.25g

所以混合物的质量介于2.25g~8.125g,不可能是2g,故选:A。

6.下列操作能达到目的的是 ( )

选项

目的

操作

A

配制20% CuSO4溶液

将20 g CuSO4·5H2O溶于80 mL蒸馏水中

B

除去NaCl中少量KNO3

将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤

C

除去KNO3溶液中的Ca2+

向溶液中加入Na2CO3溶液

D

确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3

取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊

【答案】D

【解析】

【分析】A、配制20% CuSO4溶液应将20 g CuSO4溶于80 mL蒸馏水中;

B、除去NaCl中少量KNO3应蒸发结晶、趁热过滤;

C、除去KNO3溶液中的Ca2+加入Na2CO3溶液会引入Na+;

D、若氯化钠溶液中含有碳酸钠,溶液中滴加氯化钙会生成碳酸钙白色沉淀。

【详解】A项、20 g CuSO4·5H2O溶于80 mL蒸馏水中,溶液的质量为100g,溶质CuSO4的质量为20g×160/250=12.8g,CuSO4溶液质量分数为12.8%,故A错误;

B项、硝酸钾和氯化钠的溶解度随温度的变化不同,硝酸钾溶解度变化较大,将混合物制成热饱和溶液,冷却结晶,得到的固体仍为氯化钠和硝酸钾的混合物,故B错误;

C项、除去KNO3溶液中的Ca2+应向溶液中加入K2CO3溶液,若加入Na2CO3溶液,会引入Na+,故C错误;

D项、氯化钠中溶液中若含有碳酸钠,溶液中滴加氯化钙会生成碳酸钙白色沉淀,若没有碳酸钠,则没有白色沉淀产生,故D正确。

故选D。

7.氮化铝(AlN)具有耐高温、抗冲击、导热性好等优良性质,被广泛应用于电子工业、陶瓷工业等领域.在一定条件下,氮化铝可通过如下反应合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO.下列叙述正确的是( )

A. 氮化铝中氮元素的化合价为+3

B. AlN的摩尔质量为41g

C. 上述反应中每生成1molAlN,N2就得到3 mol电子

D. 在氮化铝的合成反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂

【答案】C

【解析】A、氮化铝中Al为金属元素,只有正价,Al化合价为+3价,则氮元素为-3价,A错误;B、摩尔质量的单位为g/mol,B错误;C、N元素化合价由0→-3,化合价降低,则每生成1 mol AlN,氮气得到3mol电子,故C错误;D、N2化合价降低,得到电子,作氧化剂;Al元素化合价没有改变,即不做氧化剂也不做还原剂,故D错误。选C。

8.下列关于钠的描述中不正确的是( )

①自然界中的钠以单质和化合物的形式存在

②实验室剩余的钠需要放同原瓶

③钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在煤油中

④当钠与硫酸铜溶液反应时,有大量红色固体铜产生

⑤金属钠与O2反应,条件不同,产物不相同

⑥燃烧时放出白色火花,燃烧后生成浅黄色固体物质

⑦钠-钾合金通常状况下呈液态,可作原子反应堆的导热剂

A. ①②④⑤⑥⑦ B. ①④⑥ C. ④⑤⑥ D. ①⑥⑦

【答案】B

【解析】①钠化学性质非常活泼,自然界中的钠以化合物的形式存在,故错误;②因钠活泼,易与水、氧气反应,如在实验室随意丢弃,可引起火灾,实验时剩余的钠粒可放回原试剂瓶中,故正确;③钠的密度比煤油大,钠的化学性质比较活泼,少量的钠可以保存在煤油中,故正确;④钠投入硫酸铜溶液中时,先和水反应生成NaOH和氢气,生成的NaOH再和硫酸铜反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,所以得不到Cu,故错误;⑤金属钠与O2反应,条件不同,产 物不相同,点燃时生成过氧化钠,不点燃时生成氧化钠,故正确;⑥燃烧时放出黄色火花,燃烧后生成浅黄色固体物质,故错误;⑦钠-钾合金熔点低,通常状况下呈液态,可作原子反应堆的导热剂故正确;故选B。

9.向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol/L稀盐酸,CO2的生成量与加入盐酸的体积(V)的关系如图所示。下列判断正确的是( )

A. 在0-a范围内,只发生中和反应

B. ab段发生反应的离子方程式为:CO32-+2H+=H2O+CO2↑

C. a=0.3

D. 原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为1:2

【答案】C

【解析】A、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol/L稀盐酸发生的反应依次为H++OH-=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2↑,第三步才开始产生气体,故0-a范围内,发生了前两步反应,A错误;B、ab段立即产生气体,则反应为: HCO3-+H+=H2O+CO2↑,故B错误;C、生成CO2 0.01mol,根据方程式HCO3-+H+=H2O+CO2↑可知,消耗盐酸的物质的量是0.01mol,消耗盐酸的体积为0.1L,所以a=0.3,故C正确;D、生成0.01mol CO2,则Na2CO3为0.01mol,Na2CO3共消耗盐酸0.02mol,从图上可知整个过程共消耗0.04molHCl,所以与NaOH反应的盐酸是0.04mol-0.02mol=0.02mol,则NaOH为0.02mol,因此原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为2:1,故D错误。选C。

10.在某无色溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,产生沉淀的质量与加入的NaOH溶液体积的关系如下图所示,由此确定,原溶液中可能含有的阳离子是( )

A. Mg2+、Al3+、Fe2+ B. H+、Mg2+、Al3+

C. H+、Ba2+、Al3+ D. 只有Mg2+、Al3+

【答案】B

【解析】

【分析】无色溶液,则一定不存在Fe2+;由图象可知第一阶段无沉淀,水溶液中一定含有氢离子,第三阶段有部分沉淀能和氢氧化钠继续反应,说明部分沉淀是氢氧化铝,原溶液中一定含有铝离子,第四阶段沉淀的量不再随着氢氧化钠量的增多而变化,说明一定有一种沉淀和氢氧化钠不反应,可推知该沉淀是氢氧化镁,原溶液中一定含有镁离子,钡离子和氢氧化钠之间不会发生反应,所以不存在钡离子。

【详解】A项、无色溶液,则一定不存在Fe2+,故A错误;

B项、向溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,开始不产生沉淀,发生酸碱中和,则一定存在H+,沉淀达最大量时,再加入足量氢氧化钠溶液,沉淀部分溶解,说明溶液中一定含有Al3+,氢氧化镁不溶于氢氧化钠溶液,说明含有Mg2+,故B正确;

C项、向溶液中加入足量的氢氧化钠溶液,最终没有沉淀,不符合图象,故C错误;

D.向溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,开始不产生沉淀,发生酸碱中和,则一定存在H+,若只有Mg2+、Al3+,加入氢氧化钠溶液应立即生成白色沉淀,与图象不符,故D错误。

故选B。

11.下列测定Na2CO3中NaHCO3含量的方法中不可行的是( )

A. 取a克混合物充分加热,减重b克(已知NaHCO3受热分解生成Na2CO3、H2O、CO2)

B. 取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体

C. 取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克

D. 取a克混合物与足量Ba(OH)2溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b克固体

【答案】C

【解析】

【分析】A、此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;

B、根据钠守恒,可列方程组求解;

C、应先把水蒸气排除才合理;

D、根据质量关系,可列方程组求解。

【详解】A项、NaHCO3受热易分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,所以通过加热分解利用差量法即可计算出Na2CO3质量分数,故A正确;

B项、Na2CO3和NaHCO3均可与盐酸反应生成水、二氧化碳和氯化钠,所以bg固体是氯化钠,利用守恒法可计算出Na2CO3质量分数,故B正确;

C项、混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出的气体是二氧化碳,但会混有水蒸气,即碱石灰增加的质量不是二氧化碳的质量,不能测定含量,故C错误;

D项、Na2CO3和NaHCO3都与Ba(OH)2反应,反应的方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓、HCO3-+OH-+Ba2+=H2O+BaCO3↓,因此最后得到的固体是BaCO3,所以可以计算出Na2CO3质量分数,故D正确。

故选C。

12.能正确表示下列化学反应的离子方程式是( )

A. 氢氧化钡溶液与硝酸的反应OH-+H+==H2O

B. 澄清的石灰水与稀盐酸反应Ca(OH)2+2H+== Ca2++2H2O

C. 铜片插入硝酸银溶液中Cu+Ag+== Cu2++Ag

D. 碳酸钡溶于稀盐酸中CO32-+2H+== H2O+CO2↑

【答案】A

【解析】

【分析】A、氢氧化钡溶液与硝酸的反应是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应;

B、澄清的石灰水与稀盐酸是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应;

C、金属铜可以将银从硝酸银溶液中置换出来;

D、难溶于水的碳酸钡和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水。

【详解】A项、氢氧化钡溶液与硝酸的反应是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应,实质是氢离子和氢氧根离子之间的反应,反应的离子方程式为:OH-+H+=H2O,故A正确;

B项、澄清的石灰水与稀盐酸是强酸和强碱反应生成可溶性的盐和水的反应,反应的离子方程式为OH-+H+=H2O,故B错误;

C项、金属铜可以将银从硝酸银溶液中置换出来,反应的离子方程式为Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C错误;

D项、碳酸钡难溶于水不能拆成离子形式,碳酸钡和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=H2O+CO2↑+Ba2+,故D错误。

故选A。

13.下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是( )

A. 四氯化碳 B. 氯化钠溶液 C. 稀盐酸 D. 熔融氢氧化钾

【答案】D

【解析】

【分析】在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质含有自由电子或自由离子。

【详解】A项、四氯化碳是非电解质,故A错误;

B项、氯化钠溶液中有自由移动的钠离子和氯离子,能导电,但氯化钠溶液是混合物,不是电解质,故B错误;

C项、稀盐酸溶液中有自由移动的氢离子和氯离子,能导电,但稀盐酸是混合物,不是电解质,故C错误;

D项、熔融的氢氧化钾是化合物,能电离出自由移动的钠离子和氯离子,能导电,属于电解质,故D正确。

故选D。

14.某同学将一块铝箔用砂纸仔细打磨,除去表面的保护膜,用坩埚钳夹住放在酒精灯火焰上加热至熔化,发现熔化的铝并不滴落,而是好像有一层膜兜着。对该现象的说法错误的是( )

A. 兜着液体的这层膜是氧化铝

B. 该实验说明了氧化铝的熔点高于铝的熔点

C. 铝极易与空气中的氧气反应在表面形成氧化物保护膜

D. 铝的化学性质较稳定,即使加热到熔化也不与空气中的氧气反应

【答案】D

【解析】试题分析: 铝极易与氧气反应,在表面上形成氧化铝,其熔点高于铝的熔点,故加热时,熔化的铝不会滴落。

15.向KOH溶液中通入11.2L(标准状况)氯气恰好完全反应生成三种含氯盐: 0.7molKCl、0.2molKClO和X。则X是( )

A. 0.2molKClO4 B. 0.1molKClO3

C. 0.2molKClO2 D. 0.1molKClO2

【答案】B

【详解】11.2L(标准状况)氯气的物质的量为11.2L÷22.4L/mol=0.5mol,反应生成0.7molKCl、0.2molKClO和X,由氯原子个数守恒可知X的物质的量为:0.5mol×2-0.7mol-0.2mol=0.1mol,设X中Cl的化合价为a价,由电子得失守恒分析可知:0.7×1=0.2×1+0.1×a,即a=5,所以X中氯的化合价为+5价,则X为KClO3,故选B。

16.某氯化镁溶液的密度为1.18g·mL-1,其中镁离子的质量分数为5.1%。300mL该溶液中Cl—的物质的量约为( )

A. 0.37mol B. 0.63mol C. 0.74mol D. 1.5mol

【答案】D

【详解】

17.通常状况下,CO是一种无色、无味、有毒的气体,难溶于水,与酸、碱、盐溶液均不反应。已知乙二酸晶体加热分解的方程式为:H2C2O4•2H2O 3H2O + CO2↑+ CO↑,不考虑其他因素干扰,如何利用下列装置验证反应产物中含有CO2和CO(装置不能重复使用)。酒精喷灯可作高温热源。请回答下列问题:

(1)检验装置A气密性的方法是___________________________________________

(2)按气流方向连接各仪器,用数字表示接口的连接顺序: ①→_________________;

(3)证明CO存在的实验现象是_______________________________________________;

(4)本实验尾气处理的方法是_______________________________________;

(5)根据题给的数据,假设反应产生的气体全部排出,并与吸收液充分反应(提示:B、C中澄清石灰水均先变浑浊,后又变澄清),D中溶质及对应的物质的量是_______________。

【答案】(1). 连好装置,①处接长导管,将导管伸入盛有水的烧杯中,用手握住试管观察,若导管口产生连续气泡,松开手有小段水柱回流,则装置A气密性良好 (2). ⑤④⑥⑦②③ (3). B装置中黑色氧化铜变红,澄清石灰水变浑浊,则含CO (4). 在导管③后放置一个燃着的酒精灯(或用气囊收集) (5). 0.01mol Na2CO3和0.08mol NaHCO3

【解析】

【分析】(1)根据检查装置气密性的方法及注意事项分析即可,装置气密性检验的原理是:通过气体发生器与附设的液体构成封闭体系,依据改变体系内压强时产生的现象(如气泡的生成、水柱的形成、液面的升降等)来判断装置的气密性;

(2)乙二酸晶体加热分解生成CO2和CO,此实验是验证反应产物中含有CO2和CO(装置不能重复使用),要验证二氧化碳与一氧化碳的存在,首先利用澄清石灰来验证二氧化碳的存在,然后除去二氧化碳再验证一氧化碳的存在;

(3)一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,二氧化碳可使澄清石灰水变浑浊;

(4)一氧化碳有毒,具有可燃性,燃烧生成无毒的二氧化碳;

(5)B、C中澄清石灰水均先变浑浊,后又变澄清,说明二氧化碳与氢氧化钙发生:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O、CO2+H2O+CaCO3=Ca(HCO3)2,则D装置发生:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O、CO2+H2O+Na2CO3=2NaHCO3。

【详解】(1)检查装置的气密性原理是根据装置内外的压强差形成水柱或气泡,所以检验装置气密性的方法是:连好装置,①处接长导管,将导管伸入盛有水的烧杯中,用手握住试管观察,若导管口产生连续气泡,松开手有小段水柱回流,则装置A气密性良好,故答案为:连好装置,①处接长导管,将导管伸入盛有水的烧杯中,用手握住试管观察,若导管口产生连续气泡,松开手有小段水柱回流,则装置A气密性良好;

(2)乙二酸晶体加热分解生成CO2和CO,装置A中的①导出气体,此实验是验证反应产物中含有CO2和CO(装置不能重复使用),应首先验证二氧化碳①→⑤→④,然后除去二氧化碳④→⑥→⑦,验证二氧化碳的方法是:把气体通入澄清的石灰水,澄清石灰水变浑浊,则含有二氧化碳;然后除去二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钠反应除去,剩余为一氧化碳,验证一氧化碳存在⑦→②→③,一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,然后通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊,则含有一氧化碳,故答案为:⑤④⑥⑦②③;

(3)一氧化碳与氧化铜反应CuO+CO Cu+CO2,反应生成二氧化碳,B装置中黑色氧化铜变红,B中澄清石灰水变浑浊,则含CO,故答案为:B装置中黑色氧化铜变红,澄清石灰水变浑浊,则含CO;

(4)一氧化碳有毒,具有可燃性,尾气处理的方法是点燃,2CO+O22CO2,一氧化碳燃烧生成二氧化碳,所以在导管③后放置一个燃着的酒精灯(或用气囊收集),故答案为:在导管③后放置一个燃着的酒精灯(或用气囊收集);

(5)12.6gH2C2O4•2H2O的物质的量为n=m÷M=12.6g÷126g/mol=0.1mol,乙二酸晶体加热分解生成的一氧化碳、二氧化碳的物质的量分别为:0.1mol、0.1mol,反应产生的气体全部排出,并与吸收液充分反应,C装置中n(Ca(OH)2)=cV=0.05mol/L×0.1L=0.005mol,CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O、CO2+H2O+CaCO3=Ca(HCO3)2,即2CO2+Ca(OH)2=Ca(HCO3)2,则吸收的二氧化碳为0.01mol,剩余二氧化碳的物质的量为:0.1mol-0.01mol=0.09mol,0.09mol二氧化碳全部进入D装置且被吸收,D中n(NaOH)=cV=1mol/L×0.1L=0.1mol,由方程式可得:

CO2 + 2NaOH = Na2CO3 +H2O

0.05mol 0.1mol 0.05mol

CO2 + H2O + Na2CO3 = 2NaHCO3

(0.09mol-0.05mol) 0.04mol 0.08mol

所以D中溶质及对应的物质的量是0.01molNa2CO3和0.08molNaHCO3,故答案为:0.01molNa2CO3和0.08molNaHCO3。

18.某研究小组取一定质量的镁铝合金材料投入200 mL稀硫酸中,待固体全部溶解后,向所得溶液中加入NaOH溶液,生成沉淀的物质的量(n)与加入NaOH溶液体积(V)的关系如图所示。

请回答下列问题:

(1)加入NaOH溶液0~20 mL时,发生反应的离子方程式为__________________________。

(2)加入NaOH溶液体积为220 mL时,沉淀的成分是________________________________。

(3)该合金材料中,镁、铝的物质的量之比为________________________。

(4)稀硫酸的物质的量浓度为__________________________________。

【答案】(1). H++OH-H2O (2). Mg(OH)2、Al(OH)3 (3). 3∶4 (4). 2.5 mol·L-1

【解析】

【分析】(1)由图象可知,从开始至加入20mLNaOH溶液没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O;

(2)结合图象可知,加入氢氧化钠溶液体积在200-240mL之间时,氢氧化铝部分溶解,此时沉淀为氢氧化镁和氢氧化铝的混合物;

(3)根据图象知,n[Mg(OH)2]为0.15mol,n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.35mol,则n[Al(OH)3]=0.2mol,根据原子守恒计算镁和铝的物质的量之比;当沉淀最大时,镁离子和铝离子全部转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,溶液中的溶质是Na2SO4,根据氢氧化钠的物质的量计算硫酸的物质的量浓度。

【详解】(1)从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明原溶液中硫酸溶解Mg、Al后硫酸有剩余,此时发生的反应为:H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,离子反应为:H++OH-=H2O,故答案为:H++OH-=H2O;

(2)加入NaOH溶液体积为200mL时,生成沉淀达到最大,此时沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3的混合物,当加入220mL氢氧化钠溶液时,氢氧化铝部分溶解,则此时沉淀为Mg(OH)2、Al(OH)3的混合物,故答案为:Mg(OH)2、Al(OH)3;

(3)根据图象知,当加入240mLNaOH时,未溶解的固体就是氢氧化镁,则n[Mg(OH)2]为0.15mol,沉淀最多时,沉淀为氢氧化镁和氢氧化铝,n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.35mol,则n[Al(OH)3]=0.2mol,根据原子守恒得,n(Mg)=n[Mg(OH)2]=0.15mol,n(Al)=n[Al(OH)3]=0.2mol,所以镁和铝的物质的量之比=0.15mol:0.2mol=3:4;氢氧化钠溶液体积200-240mL时,氢氧化钠和氢氧化铝反应Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,根据方程式知,c(NaOH)=0.2mol÷(0.24−0.2)L=5mol/L,当沉淀最大时,镁离子和铝离子全部转化为Mg(OH)2、Al(OH)3,溶液中的溶质是Na2SO4,根据硫酸钠的化学式得n(NaOH)=2n(H2SO4),所以c(H2SO4)= 1/2(5mol/L×0.2L)÷0.2L=2.5mol/L,故答案为:3:4;2.5mol/L。

19. 对于数以千万计的化学物质和为数更多的化学反应,分类法的作用几乎是无可替代的。比如:

(1)上图所示的物质分类方法名称是 ;

(2)按上述分类法,下列物质中Fe、O2、H2SO4、Ba(OH)2、Ca(HCO3)2、SO2属于酸的是__________,这些物质间有的可发生化学反应,请写出一个属于置换反应的离子方程式:___________________;

人们利用分类法对化学物质和化学反应进行分类学习,例如CO2属于二元弱酸的酸性氧化物,Ca(OH)2属于强碱,已知将过量CO2缓缓通入澄清石灰水中,溶液先变浑浊,后又变澄清;NaOH也属于强碱,请写出:

少量CO2与NaOH溶液反应的离子方程式:____________________________;

过量CO2与NaOH溶液反应的离子方程式:____________________________。

【答案】(10分,每空2分)(1)树状分类法;

(2)H2SO4:Fe+2H+=Fe2++H2↑;

CO2+2OH-=CO32-+H2O;CO2+OH-=HCO3-。

【解析】试题分析:(1)树状分类法是一种很形象的分类法,按照层次,一层一层来分,就像一棵大树,有叶、枝、杆、根,图示方法就是树状图,故答案为:树状分类法;

(2)H2SO4能电离出氢离子和硫酸根离子,属于酸;铁能与酸发生置换反应,离子方程式为:Fe+2H+═Fe2++H2↑;把少量CO2通入NaOH溶液中,反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:CO2+2OH-=CO32-+H2O;把过量二氧化碳通入氢氧化钠溶液中生成碳酸氢钠,反应的离子方程式为:CO2+OH-═HCO3-;故答案为:H2SO4;Fe+2H+═Fe2++H2↑;CO2+2OH-═CO32-+H2O;CO2+OH-═HCO3-。

20.阅读下面科普信息,回答问题:

一个体重50 Kg的健康人含铁2 g,这2 g铁在人体中以Fe2+和Fe3+的形式存在。亚铁离子易被吸收,给贫血者补充铁时,应给予含亚铁离子的亚铁盐,如硫酸亚铁。服用维生素C,可使食物中的铁离子还原成亚铁离子,有利于铁的吸收。

(1)以下为常见的铁元素的几种微粒,其中既有氧化性又有还原性的是________。

A.Fe B.Fe2+ C.Fe3+

(2)工业盐的主要成分是NaNO2,曾多次发生过因误食NaNO2而中毒的事件,其原因是NaNO2把人体内的Fe2+转化为Fe3+而失去与O2结合的能力,这说明NaNO2具有________性,下列不能实现上述转化的物质是________。

A.Cl2 B.O2

C.FeCl3 D.KMnO4(H+)

(3)工业盐中毒后,可服用维生素C来缓解中毒状况,这说明维生素C具有________性。

(4)在Fe+4HNO3(稀)===Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中,HNO3表现了________性和________性,则1 mol Fe参加反应时,被还原的HNO3为__________mol,转移电子数________mol。

【答案】(1). B (2). 氧化 (3). C (4). 还原 (5). 酸 (6). 氧化

(7). 1 (8). 3

【解析】

【分析】(1)处于中间价态的微粒既有氧化性,也有还原性;

(2)NaNO2把人体内的Fe2+转化为Fe3+,Fe元素的化合价升高,则N元素的化合价降低;

(3)维生素C可将Fe3+转化为Fe2+,则维生素C中某元素的化合价升高;

(4)反应中Fe元素的化合价升高,N元素的化合价降低,该反应生成硝酸盐,结合化合价计算转移电子。

【详解】(1)+2价为Fe元素的中间价态,亚铁离子既有氧化性,也有还原性,故答案为:B;

(2)NaNO2把人体内的Fe2+转化为Fe3+,Fe元素的化合价升高,则N元素的化合价降低,NaNO2具有氧化性;Fe2+―→Fe3+发生了氧化反应,故NaNO2具有氧化性,所以为了实现此转化也应选择具有强氧化性的物质,而FeCl3与Fe2+不能反应,故FeCl3不能实现上述转化,故答案为:氧化;C;

(3)维生素C可将Fe3+转化为Fe2+,则维生素C中某元素的化合价升高,所以具有还原性,故答案为:还原;

(4)N元素的化合价降低,生成NO体现其氧化性,该反应生成硝酸盐,体现其酸性;1molFe参加反应,由电子守恒可知被还原的HNO3为1mol×(3-0)÷(5-4)=1mol,转移电子为1mol×(3-0)=3mol,故答案为:酸;氧化;1;3。

21.某中学化学兴趣小组为了调查当地某一湖泊的水质污染情况,在注入湖泊的3个主要水源的入口处采集水样,并进行了分析,给出了如下实验信息:其中一处水源含有A、B两种物质,一处含有C、D两种物质,一处含有E物质,A、B、C、D、E为五种常见化合物,均由下表中的离子形成,其中C中有两种阳离子:

为了鉴别上述化合物。分别完成以下实验,其结果是:

①将它们溶于水后,D为蓝色溶液,其他均为无色溶液;

②将E溶液滴入到C溶液中出现白色沉淀,继续滴加,沉淀溶解;

③进行焰色反应,只有B、C为紫色(透过蓝色钴玻璃);

④在各溶液中加入硝酸钡溶液,再加过量稀硝酸,A中放出无色气体,C、D中都能产生白色沉淀;

⑤将B、D两溶液混合,未见沉淀或气体生成。

根据上述实验填空:

(1)写出C、D的化学式:C________,D________。

(2)将含1 mol A的溶液与含l mol E的溶液反应后蒸干,仅得到一种化合物,该化合物的化学式为___________。

(3)在A溶液中加入少量澄清石灰水,其离子方程式为_____________________________。

(4)若向含溶质l mol的C溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液,生成沉淀质量最大为_______g。

【答案】(1). KAl(SO4)2 (2). CuSO4 (3). Na2CO3 (4). 2HCO3— + Ca2+ +2OH— =CaCO3↓ + CO32—+ 2H2O (5). 466

【解析】①将它们溶于水后,D为蓝色溶液,其他均为无色溶液,则D中含有铜离子;②将E溶液滴入到C溶液中,出现白色沉淀,继续滴加沉淀溶解,则C中含有铝离子,E中含有氢氧根离子;③进行焰色反应实验,只有B、C含有钾离子,所以E是NaOH;④在各溶液中加入硝酸钡溶液,再加入过量稀硝酸,A中放出无色气体,则A中含有碳酸氢根离子,C、D中产生白色沉淀,则C、D中含有硫酸根离子,所以D是硫酸铜,C是硫酸铝钾;⑤将B、D两溶液混合,未见沉淀或气体生成,则B是硝酸钾,所以A是碳酸氢钠。通过以上分析可知,A为NaHCO3,B为KNO3,C为KAl(SO4)2,D为CuSO4,E为NaOH。(1)C为KAl(SO4)2,D为CuSO4;(2)将含1mol碳酸氢钠的溶液与含lmol氢氧化钠的溶液反应,两者恰好完全反应生成碳酸钠,故蒸于仅得到一种化台物的化学式为Na2CO3;(3)在碳酸氢钠溶液中加入少量澄清石灰水,其离子方程式为:2HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+CO32-+2H2O;(4)若向含溶质lmolKAl(SO4)2溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液,生成沉淀质量最大时为硫酸根与钡离子恰好完全反应,而铝离子转化为偏铝酸盐,生成硫酸钡为2mol,质量为2mol×233g/mol=466g。

相关资料

更多