高中 语文 人教版 (新课标) 必修五第三单元第10课《谈中国诗》课件

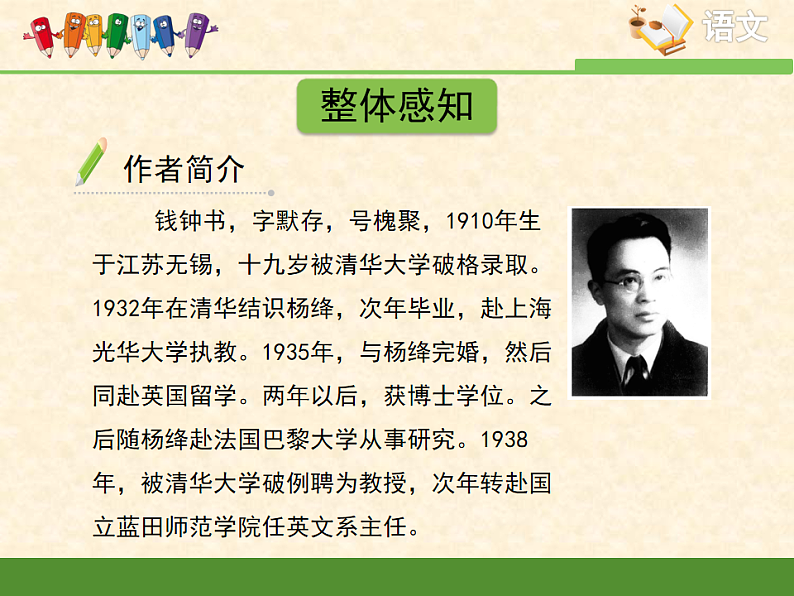

展开10 谈 中 国 诗第三单元 情境导入学习目标整体感知研读课文课文小结21345布置作业6中华五千年的文明孕育了优秀灿烂的诗歌精华,我们徜徉于诗的王国,穿行于词林诗苑,那充满灵气、富于美感的诗句就会纷至沓来。沉浸其中,细品慢赏,就会感受到诗歌无比惊艳的美。今天我们一起学习《谈中国诗》,感受中国诗歌的美。一、学习本文运用比较方法展开论述的写作特点,体会比较文学研究方法的积极作用。二、了解中国诗的特点,欣赏旁征博引的论述风格。 三、感受本文生动、机智的语言,体会其深入浅出、化抽象为形象的妙处。钱钟书,字默存,号槐聚,1910年生于江苏无锡,十九岁被清华大学破格录取。1932年在清华结识杨绛,次年毕业,赴上海光华大学执教。1935年,与杨绛完婚,然后同赴英国留学。两年以后,获博士学位。之后随杨绛赴法国巴黎大学从事研究。1938年,被清华大学破例聘为教授,次年转赴国立蓝田师范学院任英文系主任。作者简介1941年,珍珠港事件爆发,被困上海,任教于震旦女子文理学校。抗战结束后,任上海暨南大学外文系教授兼南京中央图书馆英文馆刊《书林季刊》编辑。1949年,回到清华任教,1966年,文化大革命爆发,受到冲击,被派往河南“五七干校”。 1982年起担任中国社科院副院长、院特邀顾问;1998年,在北京逝世。我国现代文学研究家、作家、文学史家和古典文学研究家。“当代第一博学鸿儒。”(夏志清)“我觉得有两种文人:一种是思想型的文人,一种是学者型的文人。钱钟书是属于后者的。”(刘川鄂)作品有:散文集《写在人生边上》,短篇小说集《人·兽·鬼》,长篇小说《围城》,学术著作《宋诗选注》《谈艺录》《管锥编》《七缀集》等。 本文发表于1945年12月,收入《钱钟书散文》(浙江文艺出版社1997年版)。原稿为英文,是他1945年12月6日在上海对美国人的演讲,后译为中文。本文主要讲解了中国诗与西方诗在形式方面的不同,以及对待中国诗歌和研究中国诗歌的正确态度。既批评中国人由于某些幻觉而对本土文化的妄自尊大,又毫不留情地横扫了西方人由于无知而以欧美文化为中心的偏见。1、作者论诗的根本立场是什么?(1)2、中国诗的一般发展特点及其规律是什么?(2)3、中国诗的具体特点是什么?(3-6)4、作者的结论是什么?(7)阅读文章,思考问题:1、作者论诗的根本立场是什么?(1) 中国诗讲求抒情性并一蹴而至崇高的境界,以后就缺乏变化,而且逐渐腐化。比较文学2、中国诗的一般发展特点及其规律是什么?(2)(1)讲求篇幅短小,“诗体”配适“诗心”的需要;3、中国诗的具体特点是什么?(3—6)(2)富于暗示性;(3)笔力轻淡,词气安和;(4)社交诗特别多,宗教诗几乎没有。4、作者通过比较中西诗的异同,结论是什么?(7)中国诗没有特别“中国”的地方。文章思路中国诗根本立场:比较文学(1)一般发展特点及其规律(2)具体特点(3—6)结论:没有特别“中国”的地方(7)思考1:作者“谈中国诗”,归纳了中国诗的哪些特点?⑴没有史诗(早熟)⑵简短 ⑶富于暗示⑷笔力轻淡,词气安和⑸社交诗多,宗教诗几乎没有思考2:作者在“谈中国诗的特点”时,主要采用了怎样的论说方法?请举例。对比类比比喻早衰一、诗的发展一篇诗里不许一字两次押韵中国诗的诗篇二、诗的篇幅比喻1介词,表比较;2连词,表联合诗歌有悠远的意味把诗歌写得短小富于暗示比喻类比三、诗的韵味说出来的话—不说出来的话—说不出的话思考3:文章谈中国诗“富于暗示”的特点时说,“‘不知’得多撩人”。请赏析下面两首诗中“不知”的妙处。思考4:作者在文中结尾部分说“中国诗并没有特别‘中国’的地方”,请归纳中国诗与西方诗的共同点。采菊东篱下,悠然见南山。山气日夕佳,飞鸟相与还。众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。 “古典主义的逍遥林下”,不是简单的爱恋自然,而是物我交融的境界。再见吧,自由的原素!/最后一次了,在我眼前你的蓝色的浪头翻滚起伏,/你的骄傲的美闪烁壮观。 仿佛友人的忧郁的絮语,/仿佛他别离一刻的招呼,最后一次了,我听着你的 /喧声呼唤,你的沉郁的吐诉。 我全心渴望的国度啊,大海!/多么常常地,在你的岸上我静静地,迷惘地徘徊,/苦思着我那珍爱的愿望。 我多么爱听你的回声,/那喑哑的声音,那深渊之歌,我爱听你黄昏时分的幽静,/和你任性的脾气的发作!致 大 海 普希金 渔人的渺小的帆凭着/你的喜怒无常的保护在两齿之间大胆地滑过,/你若汹涌起来,无法克服, 成群的渔船就会覆没。 直到现在,我还不能离/这令我厌烦的凝固的石岸,我还没有热烈地拥抱你,大海!也没有让我的诗情的波澜/随着你的山脊跑开! 你在期待,呼唤……我却被缚住,我的心徒然想要挣脱开,/是更强烈的感情把我迷住,于是我在岸边留下来……有什么可顾惜的?而今哪里/能使我奔上坦荡的途径?在你的荒凉中,只有一件东西/也许还激动我的心灵。 一面峭壁,一座光荣的坟墓……/那里,种种伟大的回忆已在寒冷的梦里沉没,/啊,是拿破仑熄灭在那里。 他已经在苦恼里长眠。/紧随着他,另一个天才象风暴之间驰过我们面前,/啊,我们心灵的另一个主宰。 他去了,使自由在悲泣中!/他把自己的桂冠留给世上。喧腾吧,为险恶的天时而汹涌,/噢,大海!他曾经为你歌唱。他是由你的精气塑成的,/ 海啊,他是你的形象的反映;他象你似的深沉、有力、阴郁,/ 他也倔强得和你一样。 世界空虚了……哦,海洋,/现在你还能把我带到哪里?到处,人们的命运都是一样:/ 哪里有幸福,必有教育或暴君看守得非常严密。 再见吧,大海!你壮观的美色/将永远不会被我遗忘;我将久久地,久久地听着/你在黄昏时分的轰响。 心里充满了你,我将要把/你的山岩,你的海湾,你的光和影,你的浪花的喋喋,带到森林,带到寂静的荒原。 5.比较《致大海》与《观沧海》的异同:⑴内容上:《致大海》是自由诗,《观沧海》是古体诗。⑵形式上: 《致大海》赞美了自由奔放的大海,抒发诗人对自由的渴望和苦闷,表现诗人在残酷专制下的崇高的自由精神。 《观沧海》把大海塑造成一个能包容宇宙的博大宏伟的艺术形象,作者通过写大海抒发自己政治家、军事家的博大胸怀和壮志情怀。1、化深奥为通俗,化复杂为单纯 本文是谈中国诗这样一个深奥、复杂的问题,然而作者举重若轻,把这个问题用通俗、浅显的语言传达给读者。雅而不奥,俗而不庸。作者不是生硬地提出几条干巴巴的理论,摆开架势大加推衍,而是举出诗歌以及图画、音乐、故事、传说、寓言等具体的例子,作大量的丰富生动的比喻,来说明一些道理。没有泛论、概论这类高帽子、空头大话,读者在接受那些具体例子、形象比喻的同时,自然而然地接受了作者的观点。2、居高临下,征古今引中外,有较强的知识性 在课文中,作者站在历史和文化的高度,自由地驾驭着古今中外的一切文史资料。他引用的国外资料中,有美国、英国、法国、德国、意大利、希腊、俄罗斯、捷克乃至印度等国的资料;涉及的范围包括文学、哲学、历史学、艺术等。引用中国的文史资料,从古到今,那就更多。这样的文章,以丰富的知识取胜。3、讲道理、发议论,幽默风趣 课文以说理为主。但它的说理,不同于论文,往往是艺术的谈笑风生。课文中充满了幽默风趣,读者会一边阅读一边忍俊不禁。当然,学者的幽默风趣,不是低俗的插科打诨,而是具有高雅的品位。难怪有人把这种学者随笔又称为小品文。 作者以幽默睿智的语言,通过中西诗歌的对比,形象地阐述了中国诗歌的特征,文中渗透着作者深刻的文化心理和强烈的理性精神,也表达了作者对中国诗歌文化的热爱和崇尚之情。 请借鉴本文立足比较的方法,对自己 比较熟悉的艺术门类(也可以是社会科学的某个角度,如历史、政治、民族性格等),加以中外比较或古今比较,写一篇600字左右的小论文。 提示:例如艺术门类方面,可以选择赋,比较汉代大赋、魏晋六朝抒情小赋、唐代骈赋、宋代文赋在形式、内容等方面的不同;也可选择戏剧,在比较中区退出别中外戏剧的不同,或研究外国戏剧对中国现当代戏剧的影响。历史方面,可比较中外封建社会在出现时间、持续时间、出现原因、经济特点、政治结构、进步意义、局限、消亡原因等方面的异同。