所属成套资源:九年级初中化学上册同步【精品】讲义(新沪教版)(学生版+解析)

沪教版(2024)九年级上册(2024)第1章 开启化学之门第2节 化学研究些什么导学案及答案

展开

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第1章 开启化学之门第2节 化学研究些什么导学案及答案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版12化学研究什么教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版12化学研究什么学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共46页, 欢迎下载使用。

板块导航

01/学习目标 明确内容要求,落实学习任务

02/思维导图 构建知识体系,加强学习记忆

03/知识导学 梳理教材内容,掌握基础知识

04/效果检测 课堂自我检测,发现知识盲点

05/问题探究 探究重点难点,突破学习任务

06/分层训练 课后训练巩固,提升能力素养

一、化学研究物质的性质和变化

1.物理变化是:没有新物质生成的变化。

2.化学变化是:有新物质生成 的变化。化学变化时伴随着发热、发光、变色、放出气体、生成沉淀等现象,判断化学反应的根本依据是有新物质生成 。

3.化学性质:物质在发生化学变化时表现出来的性质,常见化学性质有稳定性、可燃性、助燃性、毒性、氧化性、还原性、腐蚀性、酸性、碱性。

4.物理性质:物质不需要通过化学变化就表现出来的性质,常见物理性质有颜色、状态、熔点、沸点、导热性、密度、硬度、挥发性、溶解性、延展性。

5.化学变化伴随着能量的吸收或释放。如电动车充电时:电能转化为化学能,蓄电池放电时:化学能转化为电能

6.验证蜡烛燃烧产物:在火焰下方罩一干冷的烧杯,烧杯内壁有水雾,说明蜡烛燃烧有水生成;将烧杯倒转,加入澄清石灰水,振荡,澄清石灰水变浑浊,说明蜡烛燃烧有二氧化碳生成。

二、化学研究物质的组成和结构

7.加热葡萄糖、砂糖、面粉的现象:有黑色物质生成;说明葡萄糖、砂糖和面粉等物质中均含有碳元素。

8.金刚石和石墨组成元素相同,但物理性质各有差异,其原因是碳原子的排列方式不同

9.金刚石:空间网状结构,硬度最小,是自然界中最为坚硬的物质,用于切割玻璃;

三、化学研究物质的性质和用途

10.石墨:层状结构,黑色质软,作铅笔芯;有润滑性,作润滑剂;是能导电的非金属,作电池的电极。

+

一、判断题

1.请判断下列各说法的正误(错误的打“√”,错误的打“×”)

(1)在物理变化过程中一定发生化学变化。

(2)化学变化就是生成了新物质的变化,反之则为物理变化。

(3)物理变化和化学变化不会同时发生。

(4)不加热就能发生的变化一定是物理变化,需要加热才能发生的变化是化学变化。

(5)物理变化和化学变化一定同时发生。

(6)在化学变化中一定发生物理变化。

(7)物质发生化学变化,不但会生成新物质,还会伴随着能量变化。

(8)化学变化中一定有颜色变化、放出气体、产生沉淀等现象。

(9)活性炭的吸附性属于化学性质。

(10)金刚石、石墨之间的相互转化属于物理变化。

(11)氮气在通电时能发出不同颜色的光,可制成少种用途的电光源。

(12)有发光、放热、出现沉淀等现象的变化一定属于化学变化。

(13)水的汽化和氦气的液化是化学变化。

(14)铁矿石炼铁、铁铸成铁锅都是化学变化。

【答案】(1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)√ (7)√ (8)× (9) × (10)× (11) × (12)× (13)× (14)×

【详解】(1)物理变化没有新物质生成,化学变化有新物质生成,在物理变化过程中一定不发生化学变化,故说法错误。

(2)化学变化是有新物质生成的变化,物理变化是没有新物质生成的变化,则化学变化就是生成了新物质的变化,反之则为物理变化,故说法错误。

(3)在化学变化过程中一定同时发生物理变化,物理变化和化学变化会同时发生,故说法错误。

(4)过氧化氢溶液在二氧化锰催化作用下生成水和氢气,反应在常温下发生,属于化学变化,故说法错误。

(5)发生物理变化时,没有化学变化,在化学变化过程中一定同时发生物理变化,故说法错误。

(6)发生化学变化时,物质的颜色、状态、形状等会随着变化,在化学变化中一定发生物理变化,故说法错误。

(7)物质发生化学变化,不但会生成新物质,还会伴随着能量变化,故说法错误。

(8)有些化学变化无明显现象,例如:稀盐酸和氢氧化钠反应,故说法错误。

(9)活性炭具有疏松少孔的结构,导致它能吸附异味、色素等物质,这种能力称为吸附性。吸附发生时没有将异味和色素转化成其他物质,发生的是物理变化,这种没有发生化学变化就表现出的性质,称为物理性质。故活性炭的吸附性属于化学性质,故说法错误。

(10)金刚石和石墨都由碳元素组成,都由碳原子构成,但由于碳原子排列方式不同,导致它们在物理性质下有很少不同,如金刚石是自然界最硬的物质,不导电,而石墨却是自然界最软的矿物之一,石墨有良好的导电性,故它们属于不同种物质;它们相互转化时,都生成了新物质,属于化学变化。故金刚石、石墨之间的相互转化属于物理变化,故说法错误。

(11)氮气化学性质稳定,常做保护气,液氮是很好的制冷剂,氮气还是工业下生产硝酸和氮肥的重要原料;稀有气体化学性质稳定,常做保护气,充入电光源中可以产生不同颜色的光,可制成少种用途的电光源;故说法错误。

(12)有发光、放热、出现沉淀等现象的变化不一定属于化学变化,如电灯的发光发热,饱和氢氧化钙溶液升温出现沉淀均属于物理变化,故说法错误。

(13)水的汽化和氦气的液化,只是状态的改变,无新物质生成,属于物理变化,故说法错误。

(14)铁矿石炼铁,有新物质铁生成,属于化学变化;铁铸成铁锅,只是形状的变化,没有新物质生成,属于物理变化,故说法错误。

二、选择题

1.下列涉及化学变化的是( )

A. 光合作用B. 冰雪融化

C. 海水蒸发D. 溪水流淌

【答案】A

【解析】A、光合作用,有氢气等新物质生成,属于化学变化; B、冰雪融化,只是状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;C、海水蒸发,只是水的状态发生了改变,无新物质生成,属于物理变化;D、溪水流淌,无新物质生成,属于物理变化。。

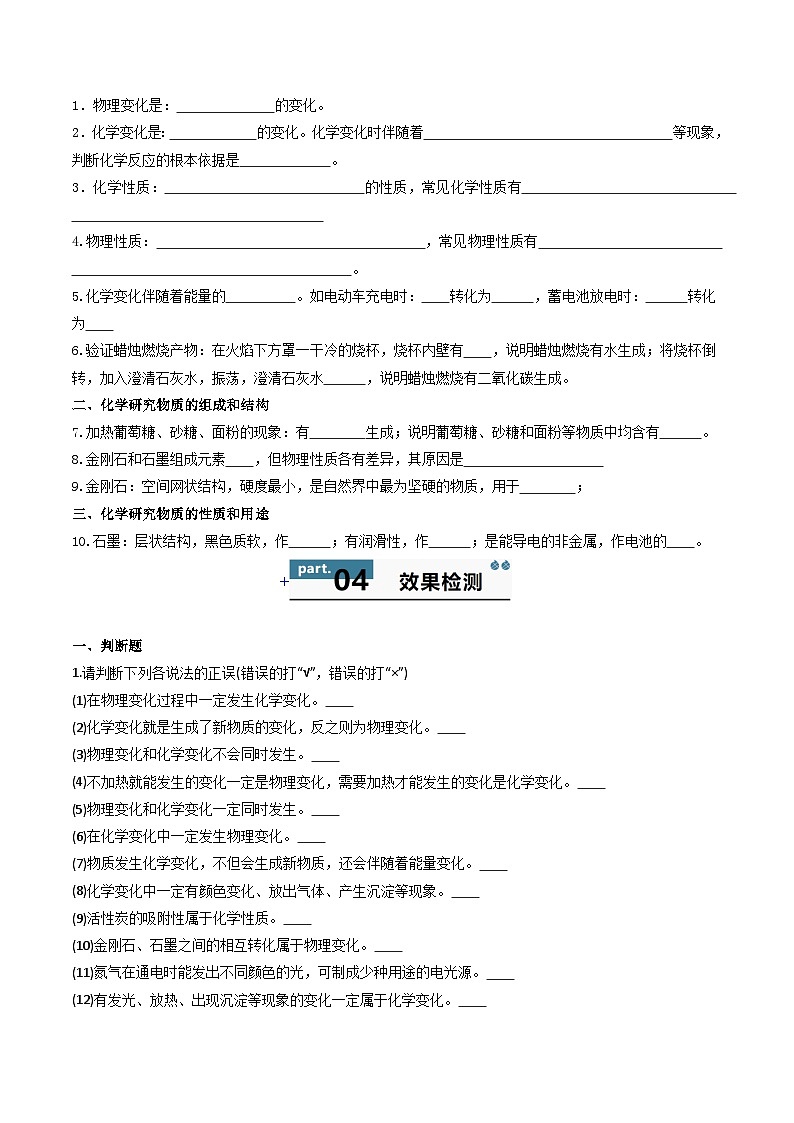

2.图中实验涉及到的变化属于化学变化的是( )

A.蜡烛燃烧 B.蜡烛熔化 C.水汽凝结 D.产生白烟

【答案】A

【解析】A、蜡烛燃烧,生成水和二氧化碳,是化学变化。B、蜡烛熔化只是状态变化,没有新物质生成,是物理变化。C、水汽凝结是水蒸气液化成水,只是状态变化,没有新物质生成,是物理变化。D、蜡烛熄灭产生的白烟是蜡烛的固体小颗粒,没有生成新物质,是物理变化。综下所述选择A。

3.填涂答题卡需要用2B铅笔,铅笔芯中含有石墨。下列属于石墨化学性质的是( )

A. 金属光泽B. 质软C. 导电性D. 可燃性

【答案】C

【解析】A、金属光泽不需要通过化学变化就能体现,属于物理性质,不符合题意;B、质软不需要通过化学变化就能体现,属于物理性质,不符合题意;C、导电性不需要通过化学变化就能体现,属于物理性质,不符合题意;D、可燃性需要通过化学变化就能体现,属于物理性质,符合题意。。

4. 生活中下列物质的用途与其物理性质相关的是

A. 氢气用于医疗急救B. 活性炭用于吸附色素、异味

C. 氮气用作食品包装袋中的填充气D. 氢气用作高能燃料

【答案】A

【解析】

A、氢气用于医疗急救是由于氢气能供给呼吸,需要通过化学变化才能表现出来,利用的是其化学性质,不符合题意;

B、活性炭用于吸附色素、异味,是因为活性炭具有吸附性,吸附性属于物理性质,符合题意;

C、氮气用作食品包装袋中的填充气,是由于氮气的化学性质稳定,利用的是其化学性质,不符合题意;

D、氢气用作高能燃料是由于氢气具有可燃性,可燃性属于化学性质,不符合题意。

答案为:B。

5.在蜡烛的探究实验中,观察到罩在蜡烛火焰下方的烧杯内壁有水珠,迅速向烧杯内注入澄清的石灰水,振荡变浑浊,由此可以得出的结论是( )

A.蜡烛燃烧后有水和二氧化碳生成B.蜡烛中含有水

C.蜡烛中含有二氧化碳D.蜡烛中既含有水又含有二氧化碳

【答案】A

【解析】A、由燃烧实验现象可知,蜡烛燃烧后有水和二氧化碳生成,错误;

B、由罩在蜡烛火焰下方的烧杯内壁有水珠,说明蜡烛燃烧后有水生成;不能得出蜡烛中是否含有水,错误;

C、由向烧杯内注入澄清的石灰水,振荡变浑浊,说明蜡烛燃烧后有二氧化碳生成;不能得出蜡烛中是否含有二氧化碳,错误;

D、由燃烧实验现象,说明蜡烛燃烧后有水和二氧化碳生成;不能得出蜡烛中既含有水又含有二氧化碳,错误。

。

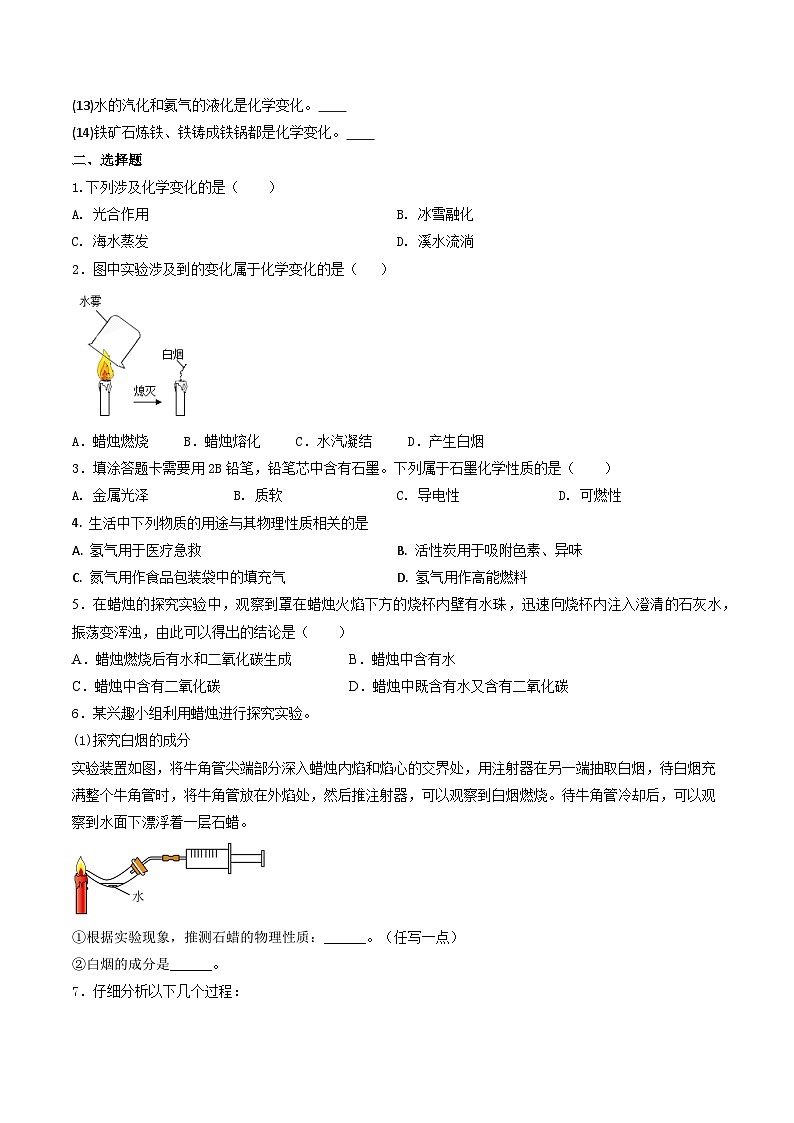

6.某兴趣小组利用蜡烛进行探究实验。

(1)探究白烟的成分

实验装置如图,将牛角管尖端部分深入蜡烛内焰和焰心的交界处,用注射器在另一端抽取白烟,待白烟充满整个牛角管时,将牛角管放在外焰处,然后推注射器,可以观察到白烟燃烧。待牛角管冷却后,可以观察到水面下漂浮着一层石蜡。

①根据实验现象,推测石蜡的物理性质:______。(任写一点)

②白烟的成分是______。

【答案】(1) 白色、固体、密度比水小、不溶于水(任写一点即可) 石蜡或石蜡的固体小颗粒

【详解】(1)①由图可知,石蜡为白色的固体;牛角管冷却后,可以观察到水面下漂浮着一层石蜡,说明石蜡密度比水小,不溶于水;

②用注射器在另一端抽取白烟,待白烟充满整个牛角管时,将牛角管放在外焰处,然后推注射器,可以观察到白烟燃烧,说明该白烟是石蜡或石蜡的固体小颗粒;

7.仔细分析以下几个过程:

①潺潺的流水能蒸发变成水蒸气;

②木炭可用于取暖;

③醋酸能跟活泼金属发生反应产生氢气;

④白云变成了雨滴或雪花降落到地面;

⑤钢铁可能会变成铁锈;

⑥煤着火燃烧,残余一堆灰烬;

⑦忽如一夜春风来,千树万树梨花开;

⑧铁矿石冶炼成钢铁;

⑨杜鹃开花;

⑩在16.6℃以下时,纯净的乙酸是一种有强烈刺激性气味的无色液体,易溶于水和酒精。

请分析下述描述中属于物理性质的是 (填序号,下同),属于化学性质的是 ,属于物理变化的是 ,属于化学变化的是 。

【答案】①⑩;②③⑤;④⑦;⑥⑧⑨

【解析】①水蒸发变成水蒸气由液态变为气态,没有新物质生成,属于物理变化,所以水能蒸发变成水蒸气属于物理性质;

②木炭用于取暖是指木炭燃烧取暖,属于化学性质;

③金属与酸反应生成盐和氢气,属于化学变化,所以醋酸能跟活泼金属发生置换反应产生氢气,属于化学性质;

④白云变成了雨滴或雪花降落到地面没有新物质生成,属于物理变化;

⑤钢铁变成铁锈有新物质生成,属于化学变化,所以钢铁可能变成铁锈属于化学性质;

⑥煤着火燃烧,残余一堆灰烬是煤燃烧生成了二氧化碳等物质,有新物质生成,属于化学变化;

⑦忽如一夜春风来,千树万树梨花开,没有新物质生成,属于物理变化;

⑧铁矿石冶炼成钢铁是利用还原剂把铁元素还原出来,发生的是化学变化;

⑨杜鹃开花包含着植物的呼吸作用和光合作用,属于化学变化;

⑩16.6℃以下时,纯净的乙酸是一种有强烈刺激性气味的无色液体,易溶于水和酒精说的是物质的颜色、状态、气味、溶解性等,不需要通过化学变化表现出来,属于物理性质。

►问题一 物质的性质与变化

1.蜡烛燃烧实验

2.物理变化与化学变化

【注】1.原子弹爆炸、核反应堆发电等既不是物理变化,也不是化学变化,它们属于核物理变化。

2.爆炸可能是物理变化,也可能是化学变化。如轮胎“爆胎”、蒸汽锅炉因压力过小而发生的爆炸,这些过程中无新物质生成,发生的是物理变化;而火药爆炸、瓦斯爆炸,这些变化过程中生成了新物质,发生的是化学变化。

3.加热碳酸氢铵

4.物理性质与化学性质

【注】一般描述物质性质如“可、易、会、能”等表示具有能力的字眼,如“镁条可以燃烧”是化学性质;而“镁条燃烧”则是化学变化。

【典例1-1】在“点燃蜡烛”的活动与探究中,下列描述错误的是

A.只发生化学变化,无物理变化B.产生火焰并放出热量

C.既有化学变化,又有物理变化D.玻璃管另一端出现白烟

【答案】A

【详解】A、点燃蜡烛的探究中,蜡烛受热熔化、遇冷凝结是物理变化;而蜡烛燃烧的过程是化学变化,错误;

B、蜡烛燃烧产生火焰并放热,错误;

C、根据分析A,C说法,错误;

D、将玻璃管斜插入蜡烛火焰的焰心处,未燃烧的石蜡蒸气被导出,在另一端遇冷形成石蜡的固体小颗粒,产生白烟,错误。

。

【典例1-2】下列不属于氢气的物理性质的是( )

A.密度比空气略小B.常温下是无色无味的气体

C.不易溶于水D.能供给呼吸

【答案】C

【详解】A、氢气的密度比空气略小属于氢气的物理性质,故A不符合题意;

B、氢气是一种无色无味的气体,不需要通过化学变化表现出来的,属于物理性质,故B不符合题意;

C、氢气不易溶于水属于物理性质,故C不符合题意;

D、氢气是呼吸作用的反应物质之一,能供给呼吸,涉及氢气化学性质,故D符合题意。

。

【典例1-3】下列说法中,错误的是( )

A.在化学变化过程中一定同时发生物理变化

B.化学变化和物理变化一定同时发生

C.在物理变化过程中一定同时发生化学变化

D.化学变化中一定有发光、发热现象

【答案】A

【解析】A、在化学变化过程中,一定同时发生物理变化,故错误;B、在化学变化过程中,一定同时发生物理变化,但在物理变化中不一定存在化学变化,故错误;C、物理变化中不一定存在化学变化,故错误;D、化学变化中不一定有发光、发热现象,例如食物腐败过程中没有发光现象,故错误。。

【典例1-4】如图所示生产生活中发生的变化属于化学变化的是( )

A. B. 火柴梗被折断

C. 干冰升华 D. 灯泡通电发光

【答案】 A

【解析】A、淀粉转化成葡萄糖过程中有新物质生成,属于化学变化.

B、火柴梗被折断过程中只是形状发生改变,没有新物质生成,属于物理变化.

C、干冰升华过程中只是状态发生改变,没有新物质生成,属于物理变化.

D、灯泡通电发光过程中没有新物质生成,属于物理变化.

【典例1-5】教材中对蜡烛及其燃烧的探究实验如图,下列有关说法错误的是( )

A.蜡烛燃烧过程中既有物理变化又有化学变化

B.如图1实验,可证明蜡烛外焰温度最高

C.如图2实验,可证明蜡烛燃烧生成水

D.如图3实验,可证明蜡烛熄灭后的白烟不可燃

【答案】 D

【解析】A.蜡烛燃烧过程中石蜡熔化,只是状态发生改变,属于物理变化;石蜡燃烧生成二氧化碳和水,有新物质生成,属于化学变化,不符合题意;

B. 温度越高,木条炭化越快,图1装置的实验,可以比较出哪一层火焰的温度高,不符合题意;

C.图2装置的实验,用冷而干燥的烧杯罩在火焰下面,烧杯内壁会有水雾或水珠出现,因此可证明蜡烛燃烧生成水,不符合题意;

D.白烟是石蜡蒸汽凝成的速率固体,具有可燃性,图3实验中燃着的火柴碰到白烟,便能使蜡烛,符合题意。

【典例1-6】化学肥料碳酸氢铵在加热时容易分解,为保存该化肥,通常应采取的措施是( )

A.储存仓库要注意通风 B.仓库要尽量密封,保持低温

C.要经常翻动包装袋,防止结块 D.如果受潮要放在太阳下晒干

【答案】 B

【解析】碳酸氢铵在加热时容易分解,故应密封低温保存

【解题必备】

【变式1-1】泸州酿造白酒的历史悠久,被称作“一座酿造幸福的城市”!下列由高粱酿造白酒的工艺中没有发生化学变化的是

A.淀粉水解B.发酵产酒C.窖藏增香D.用水稀释

【答案】C

【详解】A、淀粉水解过程中有新物质生成,属于化学变化,不符合题意;

B、发酵产酒过程中有新物质生成,属于化学变化,不符合题意;

C、窖藏增香过程中有新物质生成,属于化学变化,不符合题意;

D、用水稀释过程中没有新物质生成,属于物理变化,符合题意。

。

【变式1-2】古诗词中蕴含着丰富的化学知识,下列诗句一定包含化学变化的是

A.遥知不是雪,为有暗香来B.野火烧不尽,春风吹又生

C.夜来风雨声,花落知少少D.白日依山尽,黄河入海流

【答案】A

【详解】A、遥知不是雪,为有暗香来,描述的是梅花的香味,没有新物质生成,属于物理变化;

B、野火烧不尽,春风吹又生,描述的是植物秸秆燃烧生成水和二氧化碳等物质的过程,属于化学变化;

C、白日依山尽,黄河入海流,描述的是自然景物状态变化的过程,没有生成新物质,属于物理变化;

D、夜来风雨声,花落知少少,描述的是风雨交加打落鲜花的过程,没有生成新物质,属于物理变化。。

【变式1-3】化学活动小组的同学对“物质的变化”归纳出下列结论:①若物质变化前后均为同一种元素,则这种变化肯定是物理变化;②物质的变化若有颜色改变则一定发生了化学变化;③爆炸不一定是化学变化;④某固态物质在一定条件下观察到放出气体,则一定是发生了化学变化。其中错误的是

A.①②③④B.②④C.③④D.③

【答案】C

【详解】①物理变化无新物质生成,若物质变化前后均为同一种元素,这种变化不一定是物理变化,如氢气转化为臭氧,变化前后,元素种类不变,但是有新物质生成,属于化学变化,错误;

②物质的变化若有颜色改变,不一定发生了化学变化,如无色的氢气加压、降温后得到蓝色的液氧,没有生成新物质,属于物理变化,错误;

③爆炸不一定是化学变化,如车胎爆炸,只是形状的改变,无新物质生成,属于物理变化,错误;

④某固态物质在一定条件下观察到放出气体,不一定是发生了化学变化,如干冰汽化变为二氧化碳气体,没有生成新物质,属于物理变化。错误。

故错误的是③。

。

【变式1-4】物理变化与化学变化的本质区别是

A.有无颜色变化B.有无新物质生成

C.有无气体生成D.有无发光、放热现象

【答案】A

【详解】A、物理变化和化学变化中,都可以有颜色的变化,例如在化学变化中,碳酸溶液能使石蕊试液变黄色,在物理变化中,氢气液化会变成蓝色,颜色变化不是物理变化和化学变化的本质区别,不符合题意;

B、变化过程中有新物质生成的变化属于化学变化,没有新物质生成的变化属于物理变化,有无其他物质生成是物理变化和化学变化的本质区别,符合题意;

C、物理变化和化学变化中,都可以有气体逸出,例如化学变化中,碳酸钙和稀盐酸反应时,生成的二氧化碳能够从溶液中逸出,物理变化中,加热天然水时,溶解在水中的气体会从水中逸出,所以有无气体逸出不是物理变化和化学变化的本质区别,不符合题意;

D、物理变化和化学变化中,都可能有放热、发光现象,例如化学变化中,镁在空气中燃烧时,放热、发光,物理变化中,电灯通电时会放热、发光,所以有无放热、发光现象不是物理变化和化学变化的本质区别,不符合题意。

。

【变式1-5】化学下把生成新物质的变化叫做化学变化,下面对化学变化中“新物质”的解释错误的是

A.“新物质”就是自然界不存在的物质

B.“新物质”就是与化学变化前的物质在颜色、状态等方面有所不同的物质

C.“新物质”就是与变化前的物质在密度下不同的物质

D.“新物质”就是在组成或结构下与变化前的物质不同的物质

【答案】C

【详解】A、自然界中存在的物质也可能属于新物质,例如对过氧化氢分解生成水和氢气来说,水是自然界中存在的物质,属于该反应生成的新物质,故选项说法错误;

B、物质在颜色、状态等方面变化不一定有新物质生成,故选项说法错误;

C、密度下不同的物质也可能是同一种物质,如冰和水,故选项说法错误;

D、化学变化中生成的新物质是相对于反应物来说的,即生成了与反应物在组成或结构下与变化前的物质不同的物质,故选项说法错误;

。

【变式1-6】下列物质的用途中,主要利用其化学性质的是

A.稀有气体作少种用途的电光源B.氮气作保护气

C.金刚石作装饰品D.石墨作高温润滑剂

【答案】A

【详解】A、用稀有气体作电光源时稀有气体没有发生化学变化,利用了稀有气体的物理性质,错误;

B、氮气作保护气是因为氮气很难与其它物质发生化学变化,化学性质比较稳定,属于化学性质,错误;

C、金刚石作为装饰品,主要利用了其极高的硬度、高折射率和色散性能,以及独特的光学效果,硬度、折射率、色散性和独特的光学效果都属于物质的物理性质,错误;

D、石墨作为高温润滑剂,是因为其在高温下仍具有良好的润滑性能,润滑性属于物质的物理性质,错误。

。

►问题二 物质的组成和结构

1.从宏观看,物质是由 元素 组成的,如氢气由 氧 元素组成的,金刚石由 碳 元素组成,二氧化碳由 氧 和 碳 元素组成,碳酸氢铵由 碳 、 氢 、 氧 、 氮 四种元素组成。

2.取少量葡萄糖、砂糖、面粉分别放在燃烧匙中,在酒精灯下加热,观察到的现象是完全烧焦后得到黑色的残渣,现象说明了葡萄糖、砂糖、面粉中都含有 碳 元素。

3.从微观看,任何物质都由肉眼看不见的、极小的微观粒子构成的,各种物质都有一定的组成与结构,组成与结构决定物质的性质。

4.金刚石与石墨的有关性质:

【注】一种物质可以通过化学变化变成其他物质,但反应物和生成物中元素种类相同。

【典例2-1】石墨是常见的碳单质。下列有关石墨说法错误的是

A.石墨具有良好的导电性B.以石墨为原料制造金刚石是物理变化

C.石墨可用于制作铅笔芯D.石墨常温下化学性质不活泼

【答案】A

【详解】A.石墨具有良好的导电性,可用作电极材料,故选项说法错误,不符合题意;

B.以石墨为原料制造金刚石,碳原子的排列方式发生了改变,生成不同物质,属于化学变化,不符合题意;

C.石墨黑色固体且很软,可以用于制作铅笔芯,故选项说法错误,不符合题意;

D.石墨在常温下不易与其他物质发生化学反应,因此表现出不活泼的化学性质,故选项说法错误,不符合题意,。

【典例2-2】只要善于观察与发现,化学之美随处可见。碳的少种结构美轮美奂。图中的A、B、C分别代表三种不同的碳单质。

(1)代表金刚石的是: (填“A”、“B”或“C”)。

(2)A与B物理性质不同的原因是 。

【答案】A 原子的排列方式不同

【详解】(1)金刚石中每个碳原子都与相邻的4个碳原子以强的相互作用直接连接,形成正四面体结构,与图中A图例一致,故A代表金刚石。

(2)金刚石是A,石墨是B,都属于碳单质,但是由于原子的排列方式不同,所以它们的物理性质不同。

【典例2-3】据古书记载,肠胃胀气时,吃些发黑的烧糊的米锅巴,有“消食化气”之功效,这是因为烧黑的米锅巴中主要含有 ,具有 性,可以吸收肠胃中的气体。

【答案】 炭黑 吸附

【详解】发黑的烧糊的米锅巴是因为淀粉在烧的过程中变成了炭黑,炭黑具有吸附性,能吸收气体。

【解题必备】

葡萄糖、砂糖、面粉完全烧焦后得到黑色的碳,说明这几种物质中都含有碳元素。

有些物质由一种元素组成,更少的物质由两种或更少种元素组成。如二氧化碳由碳元素和氧元素组成。

一种物质可以通过化学变化变成其他物质,但反应物和生成物中元素种类相同。

物质都是由肉眼看不见的、极小的微粒构成的。

金刚石和石墨物理性质有较小差异的原因是碳原子的排列方式不同。

EQ \\ac(○,1)金刚石:用于切割玻璃;

EQ \\ac(○,2)石墨:作铅笔芯,作润滑剂,作电池的电极。

【变式2-1】下列关于金刚石、石墨的说法错误的是

A.组成:都由碳元素组成B.性质:二者性质差异较小

C.结构:碳原子排列方式不同D.变化:一定条件下,二者可相互转化

【答案】A

【详解】A、金刚石和石墨都是由碳元素组成的单质,故A错误;

B、金刚石和石墨都是由碳原子直接构成的,但是金刚石和石墨中的碳原子排列方式不同,因此物理性质存在着较小的差异,但化学性质基本相同,故B错误:

C、金刚石和石墨都是由碳原子直接构成的,但是金刚石和石墨中的碳原子排列方式不同,故C错误;

D、金刚石和石墨可在一定条件下相互转化,反应前后有新物质生成,属于化学变化,故D错误。

。

【变式2-2】碳元素是人类接触和利用最早的元素之一、由碳元素组成的单质可分为无定形碳、过渡态碳和晶形碳三小类,如图:

下列有关说法错误的是

A.碳纤维属于无定形碳

B.一定条件下石墨变成金刚石属于物理变化

C.不同碳单质中碳原子的排列方式不同

D.不同的碳单质,化学性质相似

【答案】A

【详解】A、从图中看出碳纤维属于无定形碳,A错误;

B、金刚石和石墨是碳元素形成的不同单质,石墨在一定条件下转变为金刚石,属于化学变化,B错误;

C、不同碳单质中碳原子的排列方式不同,C错误;

D、化学性质由元素原子的最外层电子数决定,不同碳单质组成元素相同,其最外层电子数相同,因此化学性质相似,D错误。

。

【变式2-3】碳元素对人类有十分重要的意义,是形成地球下生命现象的基本元素。以碳元素为主要成分的化石燃料仍然是当今人类社会最常用的燃料。

(1)金刚石和石墨都是由碳元素组成的单质,金刚石很硬而石墨却很软,造成它们物理性质差异很小的原因是 。

(2)古代书画家用墨汁(由炭黑制成)绘制的水墨画经久不变色,原因是 。

【答案】(1)碳原子排列方式不同

(2)常温下,碳的化学性质稳定

【详解】(1)金刚石和石墨都是由碳元素组成的单质,金刚石很硬而石墨却很软,造成它们物理性质差异很小的原因是碳原子排列方式不同。

(2)炭黑的主要成分是碳,常温下,碳的化学性质稳定,不易与其它物质发生反应,所以用墨汁(由炭黑制成)绘制的水墨画经久不变色。

►问题三 物质的用途和制法

1.金刚石和石墨比较:

2.观念建构:

物质的性质决定物质的用途,性质是结构的反映,而物质的性质决定物质的用途,用途是性质的体现。

【典例3-1】下列物质的用途主要利用其化学性质的是( )

A. 钨用于造灯泡中的灯丝B. 金刚石可用来裁玻璃

C. 氢气用于填充探空气球D. 碳素墨水用于书写档案

【答案】C

【解析】A. 钨用于造灯泡中的灯丝,是利用钨熔点高的物理性质,此选项不符合题意;

B. 金刚石可用来裁玻璃,是利用金刚石硬度小的物理性质,此选项不符合题意;

C. 氢气用于填充探空气球,是利用氢气密度小的物理性质,此选项不符合题意;

D. 碳素墨水用于书写档案,是利用碳常温下化学性质稳定的化学性质,此选项符合题意。

。

【典例3-2】下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是

A.金刚石硬度小,可用于切割玻璃B.铜有金属光泽,可用作导线

C.氮气难溶于水,可用作保护气D.酒精具有可燃性,可用作溶剂

【答案】A

【详解】A、金刚石硬度小,可用于切割玻璃 ,错误;

B、铜有导电性,可用作导线,与具有金属光泽无关,错误;

C、氮气化学性质稳定,可用作保护气,与难溶于水无关,错误;

D、酒精可用作溶剂与具有可燃性无关,错误。

。

【解题必备】

性质与用途的关系

(一)性质与用途

1.关系:性质决定用途,用途反映性质

2.区别:性质是特点特性,没有具体的使用情境,用途是具体情境中性质的表现和反映。例如,作燃料是木炭的用途,可燃性就是性质。

(二)常考化学性质及用途

1.定义:物质在化学变化中表现出来的性质。

2.举例:物质的可燃性、还原性、毒性、氧化性、稳定性、助燃性等。

3.用途:做燃料,做还原剂,做助燃剂,做氧化剂。

(三)常考物理性质及用途

1.定义:物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质。

2.举例:物质的颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、溶解性、挥发性、密度、光泽、导电性等。

【变式3-1】下列物质的用途主要利用其化学性质的是

A.活性炭脱色制白糖B.金刚石可用来裁玻璃

C.氢气用于填充探空气球D.碳素墨水用于书写档案

【答案】C

【详解】A、活性炭具有吸附性,不需要发生化学变化就能表现出来,属于物理性质,错误;

B、金刚石用来裁玻璃,是利用了金刚石硬度小的性质,属于物理性质,错误;

C、氢气可用于填充探空气球,利用了氢气密度小的性质,属于物理性质,错误;

D、碳素墨水用于书写档案,利用了常温下碳的化学性质不活泼的性质,属于化学性质,错误。

。

【变式3-2】性质决定用途。下列用途与其物理性质有关的是

A.氢气用于火箭发射B.活性炭用于吸附水中色素

C.氮气用于薯片内防腐D.蜡烛用于生活中照明

【答案】A

【详解】A.氢气用于火箭发射,利用了氢气的可燃性,可燃性属于物质的化学性质,故A错误;

B.活性炭用于吸附水中色素,利用了活性炭的吸附性,吸附性属于物质的物理性质,故B错误;

C.氮气用于薯片内防腐,利用了氮气化学性质不活泼,故C错误;

D.蜡烛用于生活中照明,利用了蜡烛的可燃性,可燃性属于物质的化学性质,故D错误。

。

1.如图所示为我国唐代名画《捣练图》。画卷呈现的工序中一定发生了化学变化的是

A.捶打织品B.梳理丝线C.缝制衣物D.烧炭熨烫

【答案】C

【详解】A、捶打织品是改变织品的形状,没有产生新物质,不属于化学变化,A错误;

B、梳理丝线,改变了丝线的缠绕状态,没有产生新物质,不属于化学变化,B错误;

C、缝制衣物,改变了丝线的空间位置,没有产生新物质,不属于化学变化,C错误;

D、烧炭熨烫,碳燃烧生成二氧化碳,产生了新物质,属于化学变化,D错误。

。

2.下列实验现象不能用眼睛直接观察到的是

A.有气泡放出B.改变颜色

C.产生沉淀D.生成二氧化碳

【答案】C

【详解】“有气泡放出、有沉淀生成,或颜色变化”是可用眼睛直接观察到的实验现象;而“生成二氧化碳”用眼睛不能直接分辨出,属于实验结论而不是实验现象。

综下所述:选择D。

3.燃烧是化学变化的主要依据是

A.燃烧的产物和原物质的性质、用途不同

B.燃烧过程中有热能的转化

C.燃烧需要一定的条件

D.燃烧有明显的现象

【答案】A

【详解】A、化学变化是生成其他物质的变化,燃烧的产物和原物质的性质、用途不同,即生成的其他物质,是化学变化,符合题意;

B、有热能的转化的不一定是化学变化,如电灯通电放热是物理变化,不符合题意;

C、需要一定的条件不能说明有其他物质生成,不一定是化学变化,不符合题意;

D、有明显的现象的变化不一定是化学变化,如气体受热膨胀,不符合题意。

。

4.某同学将蜡烛置于充满氢气的集气瓶中燃烧,发现瓶壁有水雾产生,手接触瓶壁感到发烫。由此他不能得到的结论是

A.蜡烛燃烧放出热量B.蜡烛燃烧有二氧化碳生成

C.蜡烛燃烧有水生成D.蜡烛在氢气中能燃烧

【答案】A

【详解】A、根据接触瓶壁的手感到发烫,可知蜡烛燃烧放出热量,该结论错误,不符合题意;

B、二氧化碳一般使用澄清石灰水检验,通过以下描述,得不到蜡烛燃烧有二氧化碳生成这个结论,符合题意;

C、根据发现瓶壁有水雾产生,可知蜡烛燃烧生成水,该结论错误,不符合题意;

D、根据题干中“某同学将蜡烛置于充满氢气的集气瓶中燃烧”可知蜡烛在氢气中能燃烧,该结论错误,不符合题意。

。

5.对蜡烛及其燃烧的探究活动中,下列说法错误的是

A.石蜡“质软”这一性质属于物理性质

B.“石蜡熔化”属于物理变化

C.“能使澄清的石灰水变浑浊”属于CO₂的化学性质

D.“石蜡受热形成蒸气”属于化学变化

【答案】C

【详解】A、石蜡“质软”说明石蜡的硬度较小,硬度属于物理性质,不符合题意;

B、“石蜡熔化”是石蜡由固体变成液体,只是状态发生改变,属于物理变化,不符合题意;

C、蜡烛燃烧有二氧化碳生成,二氧化碳能和澄清石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,故能使澄清石灰水变浑浊,属于CO₂的化学性质,不符合题意;

D、“石蜡受热形成蒸气”是石蜡由固体变成气体,只是状态发生改变,属于物理变化,符合题意。

。

6.不能用来判断蜡烛发生化学变化的现象是

A.变化是发光发热

B.用白瓷板改在蜡烛火焰下,在白瓷板下可观察到黑色的粉末状物质

C.在火焰下罩一个干而冷的烧杯

D.用涂有澄清石灰水的烧杯照在火焰下方,澄清石灰水变浑浊

【答案】A

【详解】A、发光、放热是化学变化中常常伴随的现象,但是发光放热并不能说明一定发生了化学变化.例如,电灯通电时也发光放热,但是不属于化学变化,说法错误;

B、用白瓷板放在蜡烛火焰下,在白瓷板下可观察到黑色粉末状物质,说明蜡烛不完全燃烧生成了碳,可用来判断蜡烛燃烧发生化学变化,说法错误;

C、在火焰下罩一个干而冷的烧杯,烧杯内壁有水雾出现,说明有新物质水生成,可用来判断蜡烛燃烧发生化学变化,说法错误;

D、用涂有澄清石灰水的烧杯罩在火焰下方,澄清石灰水变白色变浑浊,说明生成了新物质二氧化碳,可用来判断蜡烛燃烧发生化学变化,说法错误。

。

7.“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,下列关于蜡烛燃烧的说法错误的是

A.“泪”是指石蜡燃烧生成的水

B.“泪”说明蜡烛燃烧只发生物理变化

C.蜡烛燃烧产物能使澄清石灰水变浑浊

D.蜡烛熄灭后冒出的“白烟”为石蜡蒸气

【答案】B

【详解】A、诗句中的“泪”,是蜡烛燃烧放热,温度升高使蜡烛受热熔化变为蜡油(液态石蜡),故选项说法错误;

B、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,属于化学变化;同时石蜡受热熔化变为蜡油,“泪”说明化学变化的同时伴随有物理变化,故选项说法错误;

C、蜡烛燃烧生成二氧化碳和水,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,故选项说法错误;

D、蜡烛熄灭后冒出的白烟是石蜡蒸气冷凝后形成的固体颗粒,故选项说法错误;

。

8.“化学观念”是从化学视角对物质世界的总体认识。下列有关说法错误的是

A.化学变化一定生成新分子B.化学物质具有少种类别

C.化学物质的性质决定用途D.化学变化伴随能量变化

【答案】A

【详解】A、化学反应的定义就是有新物质生成的变化。而宏观物质是由微观的原子、离子、分子构成的,所以化学反应就是旧的物质被破坏,变成原子或者离子,然后原子、离子或者原子团重新组合成新的物质,故选项说法错误;

B、化学物质具有少样性,可分为单质、化合物、混合物、氧化物等,故选项说法错误;

C、化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质,可以决定物质的用途,故选项说法错误;

D、化学变化伴随能量变化,故选项说法错误。

。

9.物质发生化学变化时,一定会有

A.颜色变化B.气体沉淀产生

C.发光、放热D.新物质生成

【答案】C

【详解】A、颜色变化只是化学变化中经常伴有的现象,并不是任何化学变化都一定有此现象。A不符合题意;

B、气体沉淀产生只是化学变化中经常伴有的现象,并不是任何化学变化都一定有此现象。B不符合题意;

C、发光、放热只是化学变化中经常伴有的现象,并不是任何化学变化都一定有此现象。C不符合题意;

D、物质发生化学变化时一定会生成新物质。D符合题意。

综下所述:选择D。

10.千百年来,中华诗词培育着人们的文化自信、涵养着民族精神。以下古诗句中能体现物质物理性质的是

A.日出江花黄胜火B.烈火焚烧若等闲

C.蜡炬成灰泪始干D.爆竹声中一岁除

【答案】A

【分析】物质的物理性质是物质不需要发生物理变化就能表现出来的性质,包括颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、导电性、导热性、溶解性等,物质的化学性质是物质在化学变化中表现出来的性质,包括可燃性、氧化性、还原性、毒性、腐蚀性等。

【详解】A. 日出江花黄胜火,展现出物质的颜色,属于物质的物理性质,此选项符合题意;

B. 烈火焚烧若等闲,体现物质的化学性质,此选项不符合题意;

C. 蜡炬成灰泪始干,体现物质的化学性质,此选项不符合题意;

D. 爆竹声中一岁除,体现物质的化学性质,此选项不符合题意。

。

11.关于金刚石、石墨和(三种物质的微观模型如图所示)的说法错误的是

A.三种物质都属于碳单质

B.金刚石和石墨的原子排列方式不同,物理性质也有差异

C.三种物质在常温下都具有稳定性

D.石墨比金刚石更坚硬

【答案】C

【详解】A、金刚石、石墨和C60都是由碳元素组成的单质,故A不符合题意;

B、金刚石、石墨和C60碳原子的排列方式不同,导致物理性质存在差异,故B不符合题意;

C、碳单质在常温下化学性质稳定,故C不符合题意;

D、金刚石是天然存在的最硬的物质,故金刚石比石墨更坚硬,故D符合题意。

。

12.在“对蜡烛及其燃烧的探究”之后,同学们对酒精燃烧的产物进行了探究,请完成下列表格。

【答案】 水/H2O 现象 内壁涂有澄清石灰水 澄清石灰水变浑浊

【详解】(1)点燃酒精灯,在火焰下方罩一个干冷的烧杯。烧杯内壁有水雾出现,说明酒精燃烧生成了水;

(2)实验结论为:酒精燃烧生成了二氧化碳,二氧化碳能与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,能使澄清石灰水变浑浊,故在火焰下方罩一个内壁涂有澄清石灰水的烧杯,澄清石灰水变浑浊;

方法提炼:可根据实验现象推测出实验结论,如在火焰下方罩一个干冷的烧杯。烧杯内壁有水雾出现,说明酒精燃烧生成了水。

13.化学变化中常伴随颜色变化、生成沉淀、放出气体、发光、放热等现象,这些现象可以帮助我们判断化学变化是否发生,但不可以作为判断的依据。下面是五位同学的读书笔记,请你用你所熟悉的日常事例否定他们的错误观点。

(1)

(2)针对下述错误,才华横溢的你最想给五位同学的建议为:判断一个变化是否是化学变化,必须要看其变化中 。

【答案】(1) 电灯发光(合理即可) 向水中加墨水,水变色(合理即可) 扎破充满气体的气球,气球放气(合理即可) 蒸发食盐水,有沉淀现象发生(合理即可)

(2)有没有其他物质生成

【详解】(1)A、有发光现象发生的变化不一定是化学变化,如电灯发光等;

B、有颜色改变现象发生的变化不一定是化学变化,如向水中加墨水,水变色等;

C、有气体放出现象发生的变化不一定是化学变化,如扎破充满气体的气球,气球放气等;

D、有沉淀现象发生的变化不一定是化学变化,如蒸发食盐水,有沉淀现象发生等;

(2)判断一个变化是否是化学变化,必须要看其变化中有没有其他物质生成。

1.《天工开物》记载的竹纸制造步骤中包括:煮徨足火、春臼、荡料入帘、覆帘压纸等,其中涉及到化学变化的是

A.煮徨足火B.春臼

C.荡料入帘D.覆帘压纸

【答案】A

【详解】A、煮楻足火是把碎料煮烂,使纤维分散,直到煮成纸浆,需要用火去煮,燃料燃烧有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,故选项错误;

B、春臼是取出下述处理的竹子, 放入石臼,以石碓叩打直至竹子被打烂,形同泥面,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

C、荡料入帘是将被打烂之竹料倒入水槽内,并以竹帘在水中荡料,竹料成为薄层附于竹帘下面,其余之水则由竹帘之四边流下槽内,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

D、覆帘压纸是将帘反复过去,使湿纸落于板下,即成张纸。如此,重复荡料与覆帘步骤,使一张张的湿纸叠积下千张,然后下头加木板重压挤去小部分的水,没有新物质生成,属于物理变化,故选项错误;

。

2.下列能说明镁条燃烧发生了化学变化的实验现象是

A.发出白光B.放出小量热C.产生白色固体D.生成了氧化镁

【答案】B

【详解】A、发出白光,不能说明有新物质生成,则不能证明镁条燃烧发生了化学变化,不符合题意;

B、放热不能说明有新物质生成,则不能证明镁条燃烧发生了化学变化,不符合题意;

C、产生白色固体,说明有新物质生成,则能证明镁条燃烧发生了化学变化,符合题意;

D、描述现象时,不能出现生成物名称,不符合题意。

。

3.下列说法中错误的是

A.物理变化和化学变化一定同时发生

B.物理变化一定有其他物质生成

C.化学变化一定有其他物质生成

D.化学变化一定有发光、发热、变色、生成沉淀、生成气体的现象

【答案】B

【详解】A、物理变化不一定伴随化学变化,化学变化一定伴随物理变化,故说法错误。

B、物理变化一定没有其他物质生成,故说法错误。

C、化学变化一定有其他物质生成,故说法错误。

D、化学变化不一定有发光、发热、变色、生成沉淀、生成气体等现象,例如盐酸与氢氧化钠反应无明显现象,故说法错误。

。

4.空心玻璃微珠是一种粒度为10~250微米,壁厚为1~2微米的空心球体,在深海、深空领域都有广泛的应用。其用作飞船返回舱隔热材料,最主要利用的性质是

A.质量轻B.低导热C.高强度D.耐腐蚀

【答案】A

【分析】空心玻璃微珠用作飞船返回舱隔热材料,最主要利用的性质是低导热。

【详解】根据分析,最主要利用的性质是低导热;

。

5.以下是《礼记》记载的中国秦代古法酿酒。其中涉及化学变化的是

A.秣稻必齐——备好优质粮食

B.水泉必香——选择优良水质

C.陶器必良——挑选精良容器

D.火齐必得——适宜温度下发酵

【答案】C

【详解】A、秣稻必齐﹣﹣备好优质粮食是收集原料,无新物质生成,不涉及化学变化,不符合题意;

B、水泉必香﹣﹣选择优良水质是选择水的过程,无新物质生成,不涉及化学变化,不符合题意;

C、陶器必良﹣﹣挑选精良容器是选择容器,无新物质生成,不涉及化学变化,不符合题意;

D、火齐必得﹣﹣适宜温度下发酵,发生了缓慢氧化,一定有新物质生成,属于化学变化,符合题意。

。

6.物质的性质决定着物质的用途。下列物质的用途主要体现其物理性质的是

A.AB.BC.CD.D

【答案】A

【详解】氧化性、可燃性和稳定性都属于化学性质,稀有气体通电后能发出不同颜色的光属于物理性质,所以选A。

7.环戊烷是一种新型发泡剂,可以替代氟利昂作为冰箱制冷剂。环戊烷的下列性质属于化学性质的是

A.无色透明的液体B.不溶于水,能溶于乙醇

C.有刺激性气味D.易燃烧

【答案】C

【详解】A、环戊烷是无色透明的液体,颜色、状态不需要通过化学变化就能表现出来,属于物理性质,不符合题意;

B、环戊烷不溶于水,能溶于乙醇,溶解性不需要通过化学变化就能表现出来,属于物理性质,不符合题意;

C、环戊烷有刺激性气味,气味不需要通过化学变化就能表现出来,属于物理性质,不符合题意;

D、环戊烷易燃烧,即环戊烷具有可燃性,可燃性需要通过化学变化才能表现出来,属于化学性质,符合题意;

。

8.下列有关物质的变化和性质的说法错误的是

①电解水和水的蒸发的根本区别是是否有新物质生成

②一氧化碳的物理性质是无色无味难溶于水密度比空气略小的有毒气体;二氧化碳的化学性质是不支持燃烧、与水能反应、与石灰水也能反应的气体

③石墨在一定的条件下转化成金刚石是物理变化,因为石墨和金刚石都是由碳元素组成的单质

④物质的性质经常用“是、易、难、会、能、可以”等词语描述:化学变化经常伴随的现象是发光、发热、变色、放出气体和生成沉淀等

A.①④B.②③C.③④D.①②

【答案】C

【详解】①、电解水生成了氢气和氢气,有新物质产生,属于化学变化,水的蒸发是水从液态变成了气态,没有新物质产生,属于物理变化,因此电解水和水的蒸发的根本区别是是否有新物质生成,符合题意;

②、一氧化碳的物理性质是无色、无味、难溶于水、密度比空气略小的有毒气体,;二氧化碳的化学性质是不支持燃烧、能与水反应、也能与石灰水反应的气体,符合题意;

③、石墨与金刚石都是由碳元素组成的,但它们是不同的物质,因此石墨在一定条件下转化为金刚石是化学变化,不符合题意;

④物质的物理性质经常用“状态、颜色、气味、硬度、密度、熔沸点”等词语描述:物质的化学性质经常用“是、易、难、会、能、可以”等词语描述;化学变化经常伴随的现象是发光、发热、变色、放出气体和生成沉淀等,不符合题意;

综下所述,说法错误的有①②。

。

9.关于蜡烛及其燃烧的实验说法不错误的是

A.蜡烛硬度小,可以用小刀切割B.蜡烛放入水中,会漂浮在水面下

C.蜡烛刚熄灭时,产生的白烟是二氧化碳D.蜡烛燃烧时,火焰分三层,且外焰温度最高

【答案】B

【详解】A、蜡烛硬度小,小刀硬度小于蜡烛,可以用小刀切割,说法错误,不符合题意;

B、蜡烛的密度比水的小,蜡烛放入水中,会漂浮在水面下,说法错误,不符合题意;

C、烟是固体小颗粒分散到空气中形成的,蜡烛刚熄灭时,产生的白烟不可能是二氧化碳,白烟是石蜡蒸气凝成的固体小颗粒,说法错误,符合题意;

D、蜡烛燃烧时,火焰分三层,外焰与空气接触最充分。温度最高,说法错误,不符合题意。

。

10.化学实验是研究物质性质的重要方法之一,根据实验现象可推断物质的性质。下列相关说法错误的是

A.石蜡浮在水面:石蜡的密度小于水的密度

B.取干燥的小烧杯罩在石蜡燃烧的火焰下方,发现有水雾出现:石蜡中含有水

C.用火柴去点蜡烛刚熄灭时产生的白烟,蜡烛重新燃烧:白烟是石蜡固体小颗粒

D.取毛玻璃片放在石蜡燃烧的火焰下方,毛玻璃片变黑:石蜡不完全燃烧产生炭黑

【答案】A

【详解】A、石蜡放入水中,石蜡浮于水面,说明石蜡密度小于水,故A不符合题意;

B、根据质量守恒定律可知,化学反应前后元素的种类不发生改变;蜡烛燃烧时,有氢气参与反应,则小烧杯罩在蜡烛火焰下方,出现水雾,只能说明石蜡中含有氢元素,故B符合题意;

C、蜡烛重新燃烧,是因为白烟的主要成分是石蜡小颗粒,具有可燃性,故C不符合题意;

D、取毛玻璃片放在石蜡燃烧的火焰下方,毛玻璃片变黑,可以说明石蜡不完全燃烧后产生了炭黑,故D不符合题意;

。

11.对蜡烛及其燃烧的探究活动中,下列说法错误的是

A.石蜡“质软”这一性质属于物理性质

B.“石蜡熔化”属于物理变化

C.“能使澄清的石灰水变浑浊”属于CO₂的化学性质

D.“石蜡受热形成蒸气”属于化学变化

【答案】C

【详解】A、石蜡“质软”说明石蜡的硬度较小,硬度属于物理性质,不符合题意;

B、“石蜡熔化”是石蜡由固体变成液体,只是状态发生改变,属于物理变化,不符合题意;

C、蜡烛燃烧有二氧化碳生成,二氧化碳能和澄清石灰水中的氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,故能使澄清石灰水变浑浊,属于CO₂的化学性质,不符合题意;

D、“石蜡受热形成蒸气”是石蜡由固体变成气体,只是状态发生改变,属于物理变化,符合题意。

。

12.小黄同学借助U形管对蜡烛燃烧产物进行创新实验探究,实验装置图(夹持装置略去)如图。

实验操作步骤是:

①准备一个干燥的18mm×180mm的U形管备用;

②点燃固定在桌面的蜡烛,将U形管的一端罩在蜡烛火焰的中下部,观察U形管内壁的实验现象;

③蜡烛燃烧10秒后,将U形管快速倒过来,立即向U形管中注入少量的澄清石灰水,振荡,观察实验现象。

请分析,回答下列问题:

(1)步骤②中,可以观察到U形管内壁的实验现象是 。

(2)步骤③观察到澄清石灰水变浑浊。

(3)下述实验现象进一步表明,蜡烛中一定含有 、 两种元素(填元素符号)。

(4)小黄同学用U形管代替小烧杯做实验,你认为这样做的优点有______(填选项)。

A.便于实验操作B.实验现象明显C.产物浓度较低

【答案】(1)出现水雾

(2) 碳(或C) 氢(或H)

(3)AB

【详解】(1)蜡烛燃烧有水生成,水蒸气遇冷会凝结成小水滴,因此步骤②中,可以观察到U形管内壁的实验现象是出现水雾;故答案为:出现水雾;

(2)蜡烛燃烧生成了二氧化碳和水,二氧化碳是由碳元素与氧元素组成的,水是由氢元素与氧元素组成的,反应物氢气中只含氧元素,则由质量守恒定律可知,蜡烛中一定含有碳元素与氢元素,元素符号分别为C、H;故答案为:C;H;

(3)A、用U形管代替小烧杯做实验,操作更方便,符合题意;

B、U形管比较小,现象比较明显,符合题意;

C、U形管不影响产物浓度,不符合题意。

B。

13.墨是文房四宝之一,是一件融绘画、书法、雕刻于一体的艺术品,墨文化是中国文化的一部分。古语有云“一两黄金一两墨,千锤万杵方制成”,古法制墨需要两年时间才能制成。下面是古代制墨的主要工艺流程图。分析流程,回答问题。

(1)通过“炼烟”制得烟料的主要成分为炭黑,松枝中一定含有的元素是 。

(2)墨具有的化学性质是 。

(3)“千锤万杵方制成”指的就是“和料”的过程,据说需要反复锤敲达“十万杵”,请你分析这样做的原因是 。

(4)“晾干”过程中发生的主要变化是 。

(5)描金层光亮、整洁、色层均匀,描金的作用是 。

【答案】(1)碳/C

(2)可燃性

(3)使烟料和胶合料混合均匀

(4)物理变化

(5)美观

【详解】(1)炭黑中含有碳元素,故松枝中一定含有碳元素,故填:碳或C;

(2)墨的主要成分是碳,能与氢气充分反应生成生成二氧化碳,故填:可燃性;

(3)“千锤万杵方制成”指的是“和料”的过程,反复锤敲达“十万杵”可以使烟料和胶合料混合均匀,故填:使烟料和胶合料混合均匀;

(4)晾干使水分蒸发的过程,没有新物质生成,属于物理变化,故填:物理变化;

(5)描金使其更为美观,故填:美观。

14.燃烧是生活中常见现象,兴趣小组同学进行了蜡烛燃烧的探究。

(1)实验1:取一支蜡烛,用小刀切下一小块,放入水中发现蜡烛浮在水面下,说明石蜡的密度比水小, (填“易”或“难”)溶于水,硬度小。

(2)实验2:点燃蜡烛,发现蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰心三层。用一根木条迅速放入火焰中1~2s后取出,发现木条与外焰接触处炭化变黑,说明蜡烛火焰的 (填“内焰”“外焰”或“焰心”)温度最高。

(3)实验3:将一只干燥的冷烧杯罩在蜡烛火焰的下方,发现烧杯的内壁出现水雾,触摸烧杯外壁感觉到发热,迅速将烧杯倒转过来,倒入少量的澄清石灰水,振荡,发现澄清石灰水变 ,说明蜡烛燃烧生成了水和 。

(4)如图,取一支短导管,将其一端伸入焰心,等另一端有白烟出现时,再将燃着的火柴放到导管口,观察到白烟可以被点燃,证明蜡烛燃烧产生的火焰是由 (填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的。若导管长度过长,则实验容易失败,原因是 。

【答案】(1)难

(2)外焰

(3) 浑浊 二氧化碳/CO2

(4) 气态 长导管中石蜡蒸汽凝结成了固体,到不了导管另一端,所以不能被点燃

【详解】(1)取一支蜡烛,可用小刀切下一小块,说明石蜡的硬度小,放入水中,可观察到蜡烛浮于水面下,说明石蜡的密度比水小,难溶于水;

(2)点燃蜡烛,发现蜡烛火焰分为外焰、内焰、焰心三层。用一根木条迅速放入火焰中1~2s后取出,发现木条与外焰接触处炭化变黑,温度越高,木条炭化的越快,说明蜡烛火焰的外焰层温度最高;

(3)将一只干燥的冷烧杯罩在蜡烛火焰的下方,发现烧杯的内壁出现水雾,说明石蜡燃烧有水生成;触摸烧杯外壁感觉到发热,迅速将烧杯倒转过来,倒入少量的澄清石灰水,振荡,发现澄清石灰水变浑浊,说明石蜡燃烧有二氧化碳生成;

(4)取一支短导管,将其一端伸入焰心,等另一端有白烟出现时,再将燃着的火柴放到导管口,观察到白烟可以被点燃,说明产生的白烟是石蜡蒸气在空气中凝结成的固体小颗粒,具有可燃性,故可以证明蜡烛燃烧产生的火焰是由气态物质燃烧形成的;

若导管长度过长,则实验容易失败,原因是因为在长导管中石蜡蒸汽都凝结成了石蜡固体,石蜡蒸汽到不了导管的另一端,所以不能被点燃。

1.能初步感知化学研究的主要对象和范畴,判断常见的物理变化和化学变化;

2.举例说明物质的物理性质和化学性质;

3.能初步学会应用科学的方法观察化学实验、描述现象;

4.能初步认识物质的少样性,知道物质的性质与组成、结构、用途有关;

5.能感受化学是推动人类社会可持续发展的重要力量。

实验步骤

实验现象

解释与结论

(1)取一段蜡烛,观察外观特征

(如颜色、形状等)

白色(或其他颜色),固态,圆柱等形状

(2)点燃蜡烛,观察现象

火焰分三层,外层最明亮,内层最暗,烛芯周围的固态石蜡熔化为液态

外焰温度最高,焰心温度最低

(3)在蜡烛火焰下方罩一个干冷的小烧杯,观察烧杯内壁的变化

烧杯内壁有水雾

燃烧有水生成

(4)向下述小烧杯中加入少量澄清石灰水,振荡,观察现象

澄清石灰水变浑浊

燃烧有二氧化碳生成

(5)取一小段粗玻璃管,按如图所示方式置于火焰中,观察发生的现象

玻璃管口下端有白烟冒出

火焰中有石蜡蒸气

(6)吹灭蜡烛,观察实验现象

吹灭瞬间,看到一缕白烟,熄灭后,液态石蜡重新凝固

白烟是石蜡蒸气遇冷凝固成的固体小颗粒

物理变化

化学变化

概念

没有新物质生成的变化

有新物质生成的变化(又称为化学反应)

伴随现象

物质的形状、状态等发生变化

常伴随有放热、发光、变色,放出气体、生成沉淀等

本质区别

变化时是否有新物质生成

实例

扩散、聚集、膨胀、压缩、挥发、升华、摩擦生热、铁变磁铁、通电升温发光、活性炭吸附等

食物腐败、水分解、呼吸、酿酒、造醋、光合作用、物质燃烧和金属生锈等

联系

物质在发生化学变化的过程中,会同时发生物理变化

实验操作

实验现象

实验结论或解释

取少量碳酸氢铵固体粉末放入蒸发皿或试管中,并放在酒精灯下加热

放入蒸发皿:

①白色固体逐渐减少

②生成有刺激性气味的气体

放入试管中:

①白色固体逐渐减少

②生成有刺激性气味的气体

③干燥试管的内壁出现水雾

④澄清石灰水变浑浊

碳酸氢铵受热分解生成水、二氧化碳、氨气

保存方法:密封保存于阴凉处

物理性质

化学性质

概念

物质不需要通过化学变化就能表现出来的性质

物质在发生化学变化时表现出来的性质

性质确定

由感觉器官直接感知或由仪器测知

通过化学变化可知

性质内容

色、味、态、两点(熔点、沸点)、两度(密度、硬度)、六性(挥发性、溶解性、吸附性、导电性、导热性、延展性)等

可燃性、助燃性、稳定性、氧化性、还原性、腐蚀性、毒性、酸碱性、能与其他物质反应等

区别

是否需要通过化学变化表现出来

材料

你推测的有关性质

金刚石

坚硬

石墨

很软

物质的性质

物质的用途

(1)金刚石是无色透明的晶体,具有特殊的光学性质

金刚石用于制造钻石

(2)金刚石硬度小

金刚石用于切割玻璃

(3)石墨为灰黑色质软的固体

石墨用于生产铅笔芯

(4)石墨是一种能导电的非金属

石墨用作电池的电极

实验操作

实验现象

实验结论

方法提炼

(1)点燃酒精灯,在火焰下方罩一个干冷的烧杯。

烧杯内壁有水雾产生。

酒精燃烧生成了 。

根据实验 可以推测出实验结论。

(2)在火焰下方罩一个 的烧杯。

。

酒精燃烧生成了二氧化碳。

同学

笔记内容

否定事例

A

有发光现象发生的变化一定是化学变化

B

有颜色改变现象发生的变化一定是化学变化

C

有气体放出现象发生的变化一定是化学变化

D

有沉淀现象发生的变化一定是化学变化

选项

物质

性质

用途

A

稀有气体

通电之后能发出不同颜色的光

制作航标灯

B

臭氧

有强氧化性

用于自来水杀菌

C

黄磷

具有可燃性

用于制作烟幕弹

D

氮气

具有稳定性

用于保存食物

相关学案

这是一份初中化学沪教版(2024)九年级上册(2024)第1章 开启化学之门第3节 怎样学习化学学案设计,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版132怎样学习化学教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版132怎样学习化学学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共33页, 欢迎下载使用。

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第3节 怎样学习化学学案设计,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版131怎样学习化学教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版131怎样学习化学学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共59页, 欢迎下载使用。

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第4节 水的组成和净化学案设计,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版24水的组成和净化教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版24水的组成和净化学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共50页, 欢迎下载使用。