高中语文人教统编版选择性必修 中册11.2 *五代史伶官传序教学设计

展开

这是一份高中语文人教统编版选择性必修 中册11.2 *五代史伶官传序教学设计,共7页。

课题

五代史伶官传序

课型

新授课

课

标

解

读

《五代史伶官传序》是部编版高中语文选择性必修中册第三单元第十一课的一篇自读课文,主要以后唐庄宗“得天下”和“失天下”为例,论证了国家兴亡,事关人为的道理,以此警戒当世乃至后世。

阅读这篇文章时,要注意联系作者所处的时代背景,把握文章的主要观点及写作意图。

学

情

分

析

对于高二年级的学生而言,此前已习过一些议论性文言文,有一定的文言文阅读基础,因此对于文本的字面含义理解没有难度,但对于作者说理艺术的鉴赏有一定困难。

核心素养目标

语言建构与运用:了解《新五代史》及唐末五代的历史背景,掌握课文重点实词、虚词;疏通文章大意。

思维发展与提升:把握作者的主要观点和举例论证、以史鉴今的写作手法。

审美鉴赏与创造:鉴赏作品的说理艺术,理解作者写作的深刻意图。

文化传承与理解体会:在史传类文本和社会生活事理间建立更生动的联系,学习借鉴作者思考社会现实问题的态度和方法。

重点

疏通文章大意,掌握主要论证手法。

难点

理解作者对于历史盛衰的史学观点,学会辩证看待社会历史的发展。

教学准备

教具:一体机、课件

学具:笔、本(课本、练习册、作业本)

教 学 过 程

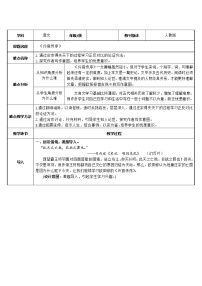

教学环节

教学内容

设计意图

导入:

同学们,今天我们要学习的是《五代史伶官传序》。有网友说,如果有一天真的能够选择朝代进行穿越的话,唐末的五代是绝对要在“穿越者避雷名单”上的。

下面我们来看一段视频,了解一下那个时代究竟为何如此,这是否又是欧阳修为此作史的缘由呢?

选择视频进行导入,一方面能够更生动直观地让学生了解五代史,另一方面也能够激发学生学习兴趣。

新课教学

活动一:积累常识,疏通文章基本意

1.介绍《新五代史》与二十四史的文学常识

课前已经让大家提前预习过课文和注释,请看课文第95页注释①,请大声朗读一遍并进行重点勾画:

《新五代史》是二十四史之一,记载公元907年至960年间后梁、后晋、后汉、后周五代的历史。

提问:提前预习过的小伙伴们,能说一说,除了《新五代史》,二十四史还包括哪些史书吗?

明确:

二十四史是中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,具体包括:

《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《晋书》《宋书》《南齐书》《梁书》《陈书》《魏书》《北齐书》《周书》《隋书》《南史》《北史》《旧唐书》《新唐书》《旧五代史》《宋史》《辽史》《金史》《元史》《明史》。(ppt有列表格及作者朝代)

2.疏通文章大意

本文是《新五代史·伶官传》开头的短序。古称演戏的人为伶,在宫廷中授有官职的伶人叫做伶官。

提问:根据我们以前学过的知识可以知道,序相当于前言,是对后面所写内容的主要说明。既然是为伶官作序,本文的论述对象是伶官吗?

明确:不是。本文的论述对象主要是后唐庄宗李存勖而非伶官,这是为什么呢?请同学们暂且将这个问题在学习过程中自己思考一下,看看这篇课文学完的时候能否得出答案。

提问:这篇课文和我们刚学过的《过秦论》一样,是说理性历史散文,也是一篇史论。这样类型的文章,一般中心观点会出现在文首或文末。请同学们找找,它的中心观点是什么呢?

明确:盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!

引导:那接下来让我们一起走进原文,看看作者是如何论证这一中心观点的吧!

首先,作者开门见山地提出了“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”的观点。

这句话翻译过来:国家兴亡盛衰的道理,虽说是出于天命的安排,难道就与人的作为(无关)吗?这里的“虽”意为“虽然”,在我们学过的课文中,同学们回想一下,“虽”还可以翻译为哪种意思?

明确:“虽”在文言文中,除了表示“虽然”,还可以表示“即使”。例如《离骚》中的“虽九死其未悔”;《孟子·公孙丑上》的“虽千万人吾往矣”等,都是表示“即使”的假定状况。

提问:接着作者是如何论证这个观点的呢?

明确:作者采用的是举例论证的方法,以庄宗“得天下”与“失天下”为例,来论证国家兴亡盛衰与人的作为其实密切相关。(“原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。”)

这里的“原”用作动词,意为“推其根本”。

提问:同学们能否根据这一点来划分文章的具体层次呢?

明确:本篇课文一共有四个自然段落,刚好对应了议论文总-分-总的经典结构。(板书)

第一自然段(总):开门见山提出国家兴亡与人为有关的观点;

第二自然段和第三自然段(分):写出庄宗“得天下”与“失天下”的过程。

第四自然段(总):总结经验教训,升华文章主旨。

新课标要求学生“积累丰厚的文化底蕴”,即加强文学常识的积累。因此有关二十四史的文学常识具有一定的重要性。

以《伶官传》序言不以伶官为主要描写对象设问,在学习之初埋下疑问,引导学生在学习过程中持续思考。

联系《过秦论》的学习经验,得出本文的文体特征,引导学生找出中心观点句。

在初读课文过程中,对重点文言词“虽”“原”等顺带进行强调,有助于学生充分认识文言现象,积累文言字词知识。

在本节中,以后人对欧阳修评价为引导语,同时创设微情境,拟让学生以史学家的视角看待课文、处理史料,有助于明确学习目标,从而解决本课重点难点。

安排年表的填写,在细读课文的过程中,也可以锻炼学生的归纳整理能力。

妥善利用年表中反应出来的特点,引导学生进行思考与推理。

在文本之外,恰当补充资料,使学生对灭亡原因有更为具体的认识。

本文中议论句较多,彼此间存在一定的递进关系,因此有必要捋清它们之间的递进关系,使得课文结构更为清晰。

在细读部分结束之时,进行课前提问的收束,适时插入写作背景,使学生明确作者深刻的写作意图。

详略得当的篇幅设置有助于呼应中心观点,是本文的写作特点之一,因此应当引导学生关注详略,以期在未来写作中借鉴相关写作方法。

活动二:以文为本,学做“小小史学家”

曾经有人这样评价欧阳修所编的《新五代史》:

“褒贬祖春秋,故义例谨严。叙述祖史记,故文章高简。”

同学们,接下来让我们来学做小小史学家,深入到文章里面一步步来检验一下,是否真是如此吧!

【第一步:制作年表看条理】史学家首先要做到的就是叙述历史事件条理清晰。年表是依照年代顺序排列人物事件的表格。史学家通常把重大历史事件按年月排列起来,给人以清晰之感。前面我们已经知道,后唐庄宗李存勖是文章的主要论述对象,现在为了进一步把握他的一生,请小组合作,通过原文和注释,制作出一份李存勖的人物年表。

明确:

李存勖年表

时间

(公元)

年龄

大事记

908年

23

父死,受命继志

(以三矢赐庄宗)

912年

27

攻燕

(系燕父子以组)

923年

38

即位,攻梁

(函梁君臣之首)

926年

41

伶人叛乱,李被乱箭射死

(一夫夜呼,乱者四应……)

注:在查找原文的填表过程中,也可以顺带向学生强调一下文言实词的特殊用法,例:此处的“函”是名词作动词,“用匣子装”。

【第二步:分析材料辩能力】制作完人物年表后,史学家还具备对材料进行分析的能力。观察这份李存勖年表,和同桌讨论一下,你们发现了哪些特点?

预设:从时间上看,李存勖花了15年好不容易攻破燕梁复完仇后,却在短短3年后就被迫退位,“身死国灭”。

引导:想一想,如果你是史学家,在面对这段史料时,你会怎么处理?

预设:他兴国艰难,覆灭却十分迅速,我会找出他“身死国灭”的原因,写在史书上面,警告后世读者。

【第三步:得出观点明意图】分析完材料后,史学家还应对此得出自己的观点和看法,有自己深刻的写作意图。请问是什么原因导致李存勖亡国的呢?课文有写吗?

明确:从直接原因来看,“数十伶人困之,而身死国灭”可以知道,李存勖最终是因伶人作乱而死的。那么一个小小的伶人,何以能迫害到一国之主的性命呢?

补充资料:欧阳修在《新五代史·伶官传》后面做了详细的解释——

庄宗(李存勖)既好俳优,又知音,能度曲,至今汾、晋之俗,往往能歌其声,谓之“御制”者皆是也。其小字亚子,当时人或谓之亚次。又别为优名以自目,曰李天下。自其为王,至于为天子,常身与俳优杂戏于庭,伶人由此用事,遂至于亡。

明确:原来李存勖是因爱好歌舞戏曲,溺爱伶人,使其势大,造成叛乱而身死国灭的。

提问:关于这一点,作者得出了什么结论?这和他最开始提出的“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事”的观点有什么关系吗 ?

明确:“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”;“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺。”

这是对文首观点的进一步阐述,国家的兴亡与人为有关,俗话说“事在人为”,作者以庄宗的事件为例,写他在前期勤勉为政,忧劳十五载才复兴起国业,在后期因为贪图享乐,短短三年就“身死国灭”。因此作者得出祸患积于忽微,智勇困于所溺的道理。

提问:“历史使人明智”,能以古鉴今,这,也是史学家作史的意图。同学们现在明白为什么伶官传的序言,主要写庄宗而非伶官了吗?

明确:因为后唐因此亡国,而作者身处的宋代作为五代十国乱世的结束者,更加需要总结前代的灭亡教训。

同时也因为宋朝当时的社会环境(插入创作背景)随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。

由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都要靠纳币输绢以求苟安。这一背景,我们在学习苏洵的《六国论》时就已经有所了解。北宋外交上极端软弱,对不断进犯的契丹、西夏妥协退让、屈辱求和。

因此,在这样的历史背景下,欧阳修想通过后唐庄宗李存勖的兴亡史对当朝统治者进行讽谏。这就是史学家的写作意图了。

【第四步:篇幅设置见详略】

提问:典籍史料浩如烟海,如果尽数写下,会显得繁琐冗杂。因此,作为史学家,对于篇幅设置也需要一定的考量。那么通篇来看,这样的论证方式,除了体现在论证步骤上,还体现哪里呢?

引导:请同学们对比一下“得天下”和“失天下”的篇幅设置。

不难发现,在篇幅设置上,作者独具匠心。

“得天下”的篇幅较长,且前面有庄宗的父亲临终托志作为铺垫,描写内容较为详细;而后面的“失天下”篇幅较短,过程也有所省略。这样的详略安排,有什么好处呢?

明确:重点强调“得天下”的来之不易,这是庄宗和他父亲两代人的使命,更能衬托出后文庄宗因沉溺享乐而“失天下”的不该,呼应了本文观点。

小结:经过同学们的探讨后,我们现在再回过头来看后人对欧阳修这部《新五代史》的评价,“义例谨严”“文章高简”也的确实至名归了。

他选取的虽只有庄宗得失天下一个例子,但具有代表性,并且所罗列的大事也基本都经得起考证。而他在篇幅处理上,详略得当,没有浪费笔墨,简洁地指出其中的历史教训,这样史学家式简严的论证方式,值得我们在未来的写作中学习借鉴。

活动三:以史为鉴,辩论悟出真道理

作者在文末说,“夫祸患积于忽微,而智勇多困于所溺”,那么同学们认为:人有爱好是否是一件好事?现在我们来以此作为辩题进行一段小小的辩论。请小组讨论,说出自己的观点的同时,还需要学习作者的论证方式,以史为例,以史为鉴,作为观点的支撑。

【例】

正方:我方认为,人有爱好是一件好事。

例如历史上的唐玄宗李隆基,李隆基爱好音乐和诗词,不仅喜爱欣赏,自己在这方面的造诣也不低,他非常善于欣赏周围的诗乐人才,例如诗仙李白,为他赏识受封翰林院,在音乐上,他编的《霓裳羽衣曲》流传于世,为中国古典音乐做出了一些贡献。并且,这个爱好也不影响他履行一个君王的职能,在他的治理下,唐朝的发展越来越繁华,“万国来朝”的盛世皇图逐渐实现。因此,我方认为,人有爱好是一件好事

反方:我方认为,人有爱好并非一件好事。

例如历史上的明熹宗朱由校,是明朝第十五位皇帝,但在朱由校当政的过程中,乳母客氏和宦官魏忠贤形成对食,里应外合掌控者朝政,令朝局动荡不安,而此时的朱由校仍然沉溺在自己的世界中,他酷爱做木工活,这就使得大奸臣魏忠贤摸透了朱由校的脾气,因此,每次有事情禀告的时候,都会选择在皇帝做木工活的时候禀告,而此时的朱由校正在兴头上,根本没有时间听,于是每次都推脱自己忙,然后把事情交给魏忠贤去做,魏忠贤借机多次矫诏擅权,排挤东林党人。与此同时,随着努尔哈赤的势力越来越大,对中原频频发起进攻,而明朝处在内忧外患之中。天启六年,全国各地爆发天灾,洪水、旱灾蝗灾接连而起,社会动荡、民不聊生。最终朱由校也难逃“身死国灭”的命运。因此,我方认为,人的爱好容易使他沉溺于享乐,从而逃避现实,最终会造成不可估量的毁灭。

小结:正反双方的同学都能做到引经据典、旁征博引,来佐证自己的观点。当然,在人有爱好是否是一件好事的这个话题中,老师认为,有爱好本身是一件好事,但重要的是“人为”,不能过分沉溺于此,而要讲究劳逸结合,将它正确发挥成为你的特长,你的优势,或者是你面对精神困境时的一剂心灵解救良方。

辩论会的安排和本文史论的文体特征契合,进一步锻炼了学生“以史为例”的举例论证能力,有助于学生“以史为鉴”的历史观养成。

活动四:拓展延伸,阅读比出新观点

后人评价欧阳修,“史官秉笔之士,文采不足以耀无穷;道学不足以继述作,惟欧公慨然自任迁、固。”

以下三段同为北宋时代作者所作的文言文材料,请同学们对比阅读,归纳出欧阳修对于庄宗之死的描述与评价,和其他两位同时代的作者有何异同。

【材料一】

王禹偁《五代史阙文·庄宗条》:

庄宗尝因博戏,睹骰子采有暗相轮者,心悦之,乃自制暗箭格,凡博戏并让采之在下者。及同光末,邺都兵乱,从谦以兵犯兴教门,庄宗御之,中流矢而崩,识者以为暗箭之应。

【材料二】

薛居正《旧五代史·庄宗本纪八》:

史臣曰:庄宗以雄图而起河、汾,以力战而平汴、洛,家仇既雪,国祚中兴,虽少康之嗣夏配天,光武之膺图受命,亦无以加也。然得之孔劳,失之何速?岂不以骄于骤胜,逸于居安,忘栉沐之艰难,徇色禽之荒乐。外则伶人乱政,内则牝鸡司晨。靳吝货财,激六师之愤怨;征搜舆赋,竭万姓之脂膏。大臣无罪以获诛,众口吞声而避祸。夫有一于此,未或不亡,矧咸有之,不亡何待!静而思之,足以为万代之炯诫也。

【材料三】

欧阳修《新五代史·列传·伶官传第二十五》:

至午时,帝崩,五坊人善友聚乐器而焚之。嗣源入洛,得其骨,葬新安之雍陵。以从谦为景州刺史,已而杀之。

《传》曰:“君以此始,必以此终。”(事业或人因此而兴,也必然因此而亡)庄宗好伶,而弑于门高,焚以乐器。可不信哉!可不戒哉!

明确:

王氏持朴素宿命论的观点,认为其死是有前兆相对应的;薛氏认为骄奢淫逸是导致其灭亡的根本原因,并以此为戒,警醒世人。

而欧氏在薛氏的基础上,增加了一些历史细节,如焚器等。并且,他看似和氏的观点相同,实际上提出了更为复杂的原因导向:沉于所好、溺于所欲会招致灭亡,不论是个人还是国家。

小结:

在同时代的作者中,欧阳修所纂的《新五代史》不仅内容上更为简严,并且评述上也有他自己新的意见,新的观点。

如同国学大师钱穆所说,“读史书,于考史外,又要懂得‘论史’。不仅要知从前人对其当时及以往的一切批评,还要有眼光针对自己时代做批评。不能人云亦云,前人如何批评,我也如何批评。该要有新意见,新批评。”

拓展阅读部分,罗列出三段同时代作者对同一事件(庄宗之死)的历史评论观点,让学生从中对比出其中的异同。

这一环节是对前段教学部分的补充,在前段教学环节中重在分析论证过程和论证方法,对于史论观点本身较少强调。本节活动让学生对比三位作者的历史观点,能够更为直观地感受到欧阳修“言近旨远”的史论特点,从而在未来写作议论文的立论部分时能够有所学习,有所成长。不拘泥于前人话语、通俗观点,能够创造性地提出自己的观点。

课堂小结

本堂课我们学习了《五代史伶官传序》,体会到了欧阳修简严的论证风格和他严谨深刻的论证方式。这种缘事析理、事理结合的写作手法值得我们在未来的写作中学习和运用。同时,我们也应警惕好逸恶劳的思想侵占我们的大脑,正确对待自己的爱好。

作业布置

【微写作】

如果真的能穿越回五代,有机会挽救后唐灭国的命运,知晓历史发展的你,会如何规劝李存勖?

要求:以此为题写一篇短作文,注意规范用词,字数不得少于400字。

此作业的布置,一方面可以检验学生课后习得情况,特别是对于历史论述方法的掌握;另一方面可以培养学生形成正确的历史观

板书设计

段4:总结经验教训

段2-3:以庄宗“得天下”与“失天下”为例

段1:国家兴亡与人为有关

总-分-总

五代史伶官传序

相关教案

这是一份语文选择性必修 中册11.2 *五代史伶官传序教学设计,共4页。教案主要包含了教学目标,教学重难点 目标1 2,教学过程,小结,作业等内容,欢迎下载使用。

这是一份语文人教统编版11.2 *五代史伶官传序教案,共3页。

这是一份高中语文人教统编版选择性必修 中册11.2 *五代史伶官传序教案,共7页。教案主要包含了情境导入,课堂活动,课堂小结,作业布置等内容,欢迎下载使用。