所属成套资源:2025新乡封丘县高一上学期11月期中考试及答案(九科)

2025新乡封丘县高一上学期11月期中考试地理含解析

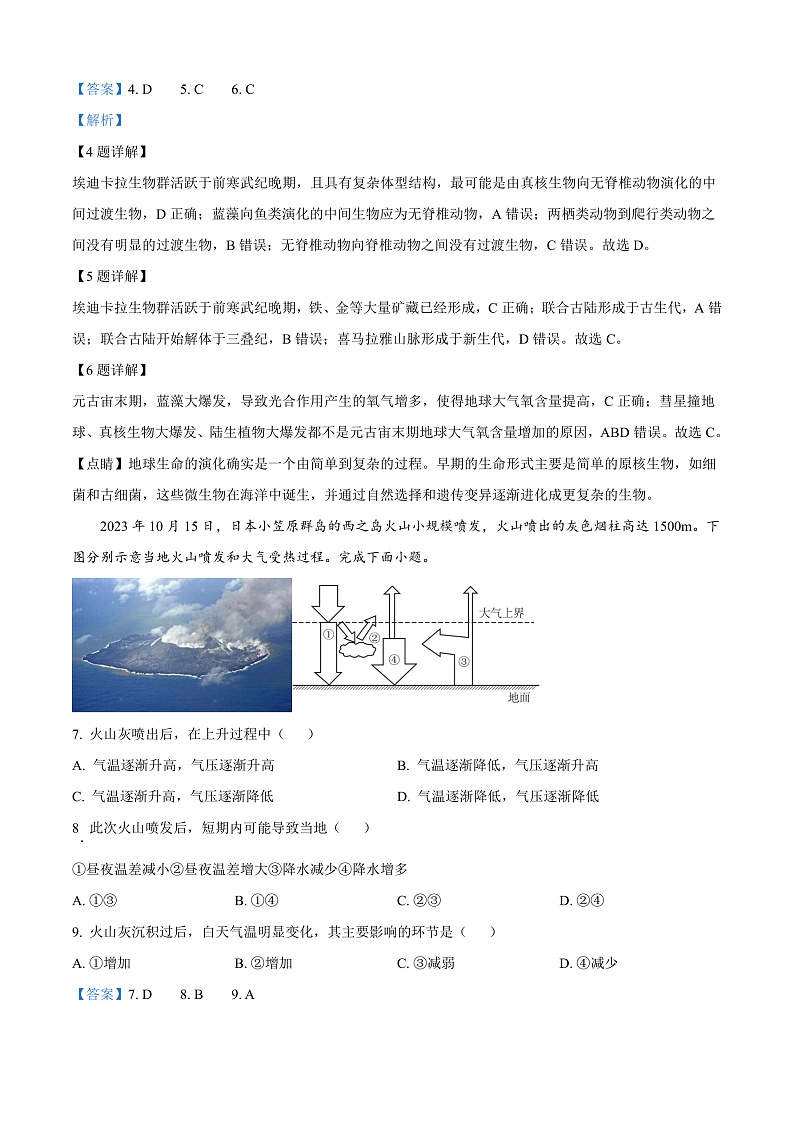

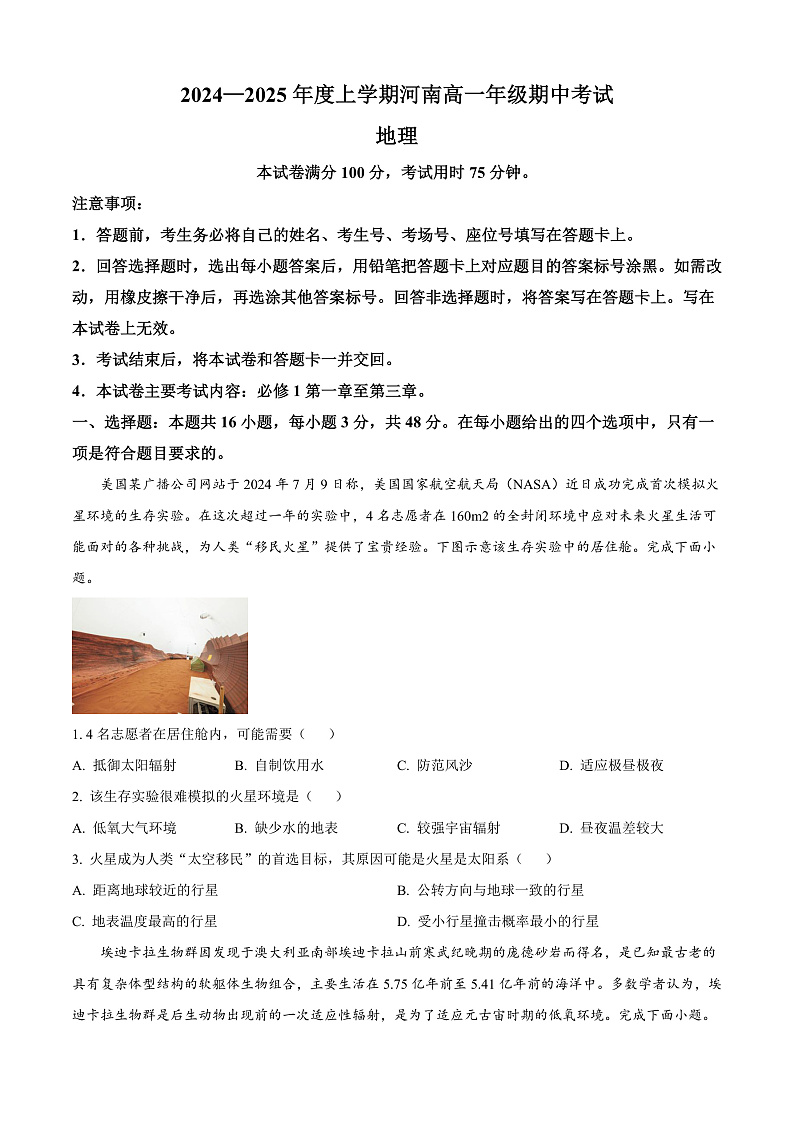

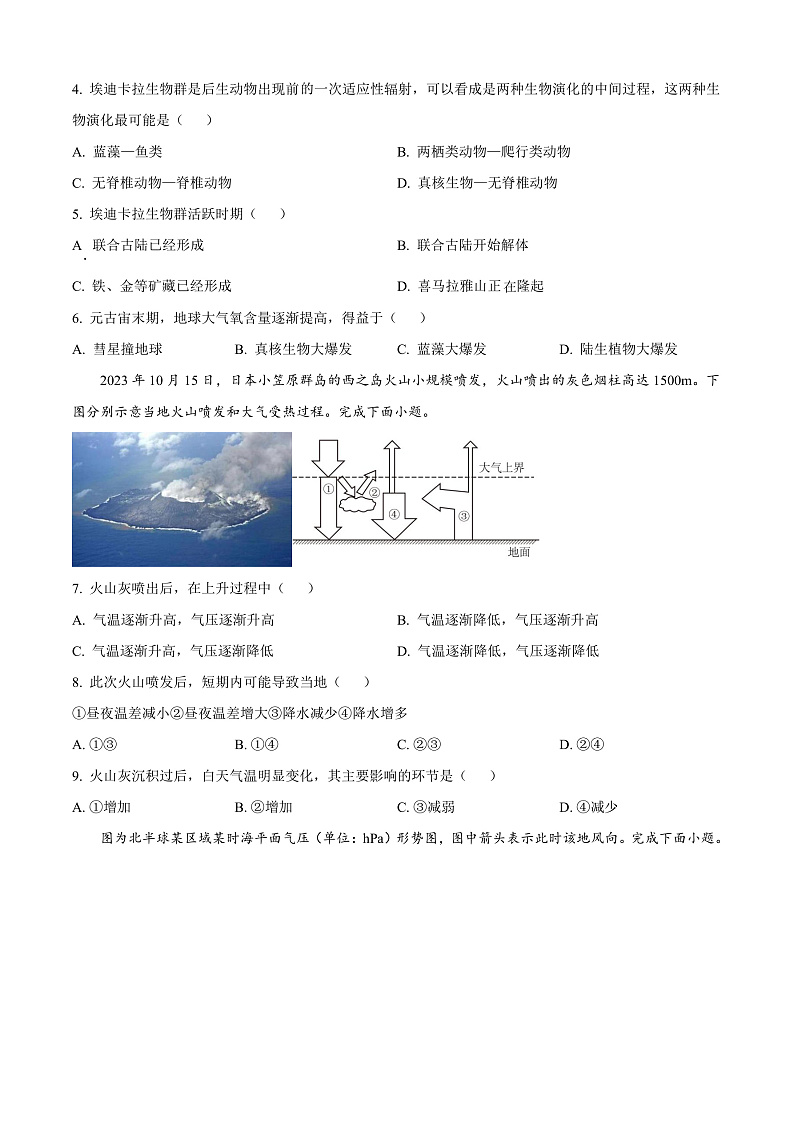

展开2024—2025年度上学期河南高一年级期中考试地理本试卷满分100分,考试用时75分钟。注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。4.本试卷主要考试内容:必修1第一章至第三章。一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。美国某广播公司网站于2024年7月9日称,美国国家航空航天局(NASA)近日成功完成首次模拟火星环境的生存实验。在这次超过一年的实验中,4名志愿者在160m2的全封闭环境中应对未来火星生活可能面对的各种挑战,为人类“移民火星”提供了宝贵经验。下图示意该生存实验中的居住舱。完成下面小题。1. 4名志愿者在居住舱内,可能需要( )A. 抵御太阳辐射 B. 自制饮用水 C. 防范风沙 D. 适应极昼极夜2. 该生存实验很难模拟的火星环境是( )A. 低氧大气环境 B. 缺少水的地表 C. 较强宇宙辐射 D. 昼夜温差较大3. 火星成为人类“太空移民”的首选目标,其原因可能是火星是太阳系( )A. 距离地球较近的行星 B. 公转方向与地球一致的行星C. 地表温度最高的行星 D. 受小行星撞击概率最小的行星【答案】1. B 2. C 3. A【解析】【1题详解】火星上没有液态水存在,志愿者在居住舱内可能需要自制饮用水,B正确;居住舱可以抵御太过强烈的太阳辐射,也能够防范风沙,适应极昼极夜的情况,ACD错。故选B。【2题详解】该生存实验在地球上进行,很难模拟出火星受到较强的宇宙辐射的影响,C正确;低氧的大气环境、缺少水的地表和较大的昼夜温差均可在地球模拟,ABD错误。故选C。【3题详解】火星距离地球较近,未来进行“太空移民”较方便,A正确;太阳系八大行星公转方向均一致,B错误;火星并不是太阳系中地表温度最高的行星,且这也不是火星成为人类“太空移民”的首选目标的原因,C错误;火星靠近小行星带,受小行星撞击概率较大,D错误。故选A。【点睛】地球上存在生命的条件主要包括外部条件和自身条件。外部条件:太阳的稳定:太阳提供稳定的光和热,是地球生命存在的基础。安全的行星际空间:地球的轨道稳定,大小行星各行其道,互不干扰,确保了地球的稳定性。自身条件:适宜的温度:地球与太阳的距离适中,使地球表面的平均气温适度,适宜生命存在。适合生物呼吸的大气:地球的体积和质量适中,使大量的气体聚集,形成大气层,主要成分为氮和氧。液态水:结晶水汽化形成原始的大洋,提供了生命所需的水资源。这些条件共同作用,使得地球成为目前已知的唯一一个存在生命的星球。埃迪卡拉生物群因发现于澳大利亚南部埃迪卡拉山前寒武纪晚期的庞德砂岩而得名,是已知最古老的具有复杂体型结构的软躯体生物组合,主要生活在5.75亿年前至5.41亿年前的海洋中。多数学者认为,埃迪卡拉生物群是后生动物出现前的一次适应性辐射,是为了适应元古宙时期的低氧环境。完成下面小题。4. 埃迪卡拉生物群是后生动物出现前的一次适应性辐射,可以看成是两种生物演化的中间过程,这两种生物演化最可能是( )A. 蓝藻—鱼类 B. 两栖类动物—爬行类动物C. 无脊椎动物—脊椎动物 D. 真核生物—无脊椎动物5. 埃迪卡拉生物群活跃时期( )A. 联合古陆已经形成 B. 联合古陆开始解体C. 铁、金等矿藏已经形成 D. 喜马拉雅山正在隆起6. 元古宙末期,地球大气氧含量逐渐提高,得益于( )A. 彗星撞地球 B. 真核生物大爆发 C. 蓝藻大爆发 D. 陆生植物大爆发【答案】4. D 5. C 6. C【解析】【4题详解】埃迪卡拉生物群活跃于前寒武纪晚期,且具有复杂体型结构,最可能是由真核生物向无脊椎动物演化的中间过渡生物,D正确;蓝藻向鱼类演化的中间生物应为无脊椎动物,A错误;两栖类动物到爬行类动物之间没有明显的过渡生物,B错误;无脊椎动物向脊椎动物之间没有过渡生物,C错误。故选D。【5题详解】埃迪卡拉生物群活跃于前寒武纪晚期,铁、金等大量矿藏已经形成,C正确;联合古陆形成于古生代,A错误;联合古陆开始解体于三叠纪,B错误;喜马拉雅山脉形成于新生代,D错误。故选C。【6题详解】元古宙末期,蓝藻大爆发,导致光合作用产生的氧气增多,使得地球大气氧含量提高,C正确;彗星撞地球、真核生物大爆发、陆生植物大爆发都不是元古宙末期地球大气氧含量增加的原因,ABD错误。故选C。【点睛】地球生命的演化确实是一个由简单到复杂的过程。早期的生命形式主要是简单的原核生物,如细菌和古细菌,这些微生物在海洋中诞生,并通过自然选择和遗传变异逐渐进化成更复杂的生物。2023年10月15日,日本小笠原群岛的西之岛火山小规模喷发,火山喷出的灰色烟柱高达1500m。下图分别示意当地火山喷发和大气受热过程。完成下面小题。7. 火山灰喷出后,在上升过程中( )A. 气温逐渐升高,气压逐渐升高 B. 气温逐渐降低,气压逐渐升高C. 气温逐渐升高,气压逐渐降低 D. 气温逐渐降低,气压逐渐降低8 此次火山喷发后,短期内可能导致当地( )①昼夜温差减小②昼夜温差增大③降水减少④降水增多A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④9. 火山灰沉积过后,白天气温明显变化,其主要影响的环节是( )A. ①增加 B. ②增加 C. ③减弱 D. ④减少【答案】7. D 8. B 9. A【解析】【7题详解】火山灰喷出后,在上升过程中,随着海拔升高,气温逐渐降低,气压逐渐降低,D正确,ABC错误。故选D。【8题详解】此次火山喷发后,短期内火山灰会覆盖天空,大气削弱作用和保温作用增强,白天气温不会太高,夜晚气温不会太低,可能导致昼夜温差减小,①对,②错;短期内火山灰会覆盖天空,大气中凝结核增多,可能导致降水增多,④对,③错。综上分析,B正确,ACD错误。故选B。9题详解】火山灰沉积过后,大气中的火山灰大量减少,大气削弱作用减弱,地面接受的太阳辐射增强,白天气温明显提高。读右图可知,①为到达地面的太阳辐射,②为被大气反射的太阳辐射,③为被大气吸收的地面辐射,④为大气逆辐射,则A正确,BCD错误。故选A。【点睛】大气的受热过程包括大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射、散射)和大气对对地面的保温作用(通过大气逆辐射将部分热量还给地面)。图为北半球某区域某时海平面气压(单位:hPa)形势图,图中箭头表示此时该地风向。完成下面小题。10. 指出图中风向表示错误的是( )A. 甲地 B. 乙地 C. 丙地 D. 丁地11. 调查发现,图中乙地此时风力较丙地大,其影响因素可能是( )A. 纬度 B. 温度 C. 天气 D. 下垫面性质【答案】10. C 11. D【解析】【10题详解】图示为北半球海平面气压分布图,则图上各地风向为北半球近地面风向的判读。北半球近地面风向受水平气压梯度力、摩擦力和向右的地转偏向力影响,偏向水平气压梯度力右侧30°~45°。则据此判断图中甲乙丁三地风向表示正确,ABD不符合题意要求;丙地风向偏转至水平气压梯度力左侧,风向表示错误,D符合题意要求。故选C。【11题详解】影响风力大小的因素有水平气压梯度力和摩擦力。根据所学可知,同一幅等压线图中,等压线越密集,表示单位距离内的气压差异越大,水平气压梯度力越大,因此风力也越大。读图可知,图中乙地等压线并不比丙地密集,但调查发现乙地风力更大,可能是因为两地地表摩擦力不同,乙地位于地势平坦地区或海域,摩擦力小,而丙地摩擦力较大,D正确;纬度、温度和天气并不会影响地表摩擦力,从而影响局部区域内的风力大小,ABC错误。故选D。【点睛】在弯曲等压线图上判断近地面风向:1.过确定点做等压线的切线;2.做切线的垂线,由高压指向低压,表示水平气压梯度力的方向;3.确定南、北半球后, 面向水平气压梯度力方向向右(北半球)或左(南半球)偏转30°~45°角画出实线箭头,即为经过这点的风向。受长江径流量影响,长江入海口海域表层海水盐度季节变化明显。图示意该海域表层海水盐度季节变化。完成下面小题。12. 图中代表冬季长江入海口海域表层海水盐度变化曲线的是( )A. ① B. ② C. ③ D. ④13. 长江入海口海域表层海水盐度距离长江入海口越近( )①季节变化越大②季节变化越小③空间变化越大④空间变化越小A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④14. 研究发现,夏季长江入海口海域表层海水密度偏大,其原因可能是( )A. 入海径流量较小 B. 河流挟带泥沙较多C. 海冰大量融化 D. 海水温度高而膨胀【答案】12. C 13. A 14. B【解析】【12题详解】长江流域为亚热带季风气候,冬季降水少,长江径流量小,相比于其他季节,河流水对海水稀释作用最弱,从而导致长江入海口海域表层海水盐度相比于其他季节最高,即③盐度曲线,C正确,ABC错误。故选C。【13题详解】由图并结合所学可知,距离长江入海口越近,受河流水稀释作用越强,表层海水盐度越低,空间变化大,③正确,④错误;河流入海水量越大,对入海口表层海域的盐度影响越大,即丰水期入海口盐度较低,枯水期盐度较高,季节变化大,①正确,②错误。综上分析,①③组合正确,A正确,BCD错误。故选A。【14题详解】夏季,长江进入丰水期,河流挟带至入海口泥沙较多,从而导致入海口附近海域表层海水密度偏大,B正确,A错误;长江口位于30°N附近,冬季气温、水温高于0℃,受海冰融化影响很小,C错误;一般来说,海水的温度越高,密度越小,D错误。故选B。【点睛】影响盐度的因素:降水量和蒸发量、陆地径流、结冰和融冰、洋流、海区封闭程度等。广阔无垠的海洋,海水无时无刻不在运动。海水的运动形式多种多样,主要有波浪、潮汐和洋流三种基本形式。完成下面小题。15. 下列关于海水运动的说法,正确的是( )A. 具有周期性涨落特征的是波浪 B. 由盛行风形成的只有波浪C. 具有稳定流速、流向的是潮汐 D. 对沿岸气候有一定影响的是洋流16. 下列人类活动不属于对海水运动直接利用的是( )A. 赶海 B. 晒盐 C. 观潮 D. 冲浪【答案】15. D 16. B【解析】【15题详解】根据所学可知,具有周期性涨落特征的是潮汐,A错误;由盛行风形成的有波浪和洋流,B错误;具有稳定流速、流向的是洋流,C错误;对沿岸气候有一定影响的是洋流,暖流增温增湿,寒流降温减湿,D正确。故选D。【16题详解】近海地区人们利用海水盐度偏高的性质,通过太阳辐射蒸发海水而析出盐分属于对海水矿产资源的开发利用,不属于对海水运动的直接利用,B符合题意要求;赶海、潮汐是对潮汐的直接利用,AC不符题意要求;冲浪是对波浪的直接利用,D不符合题意要求。故选B。【点睛】海水运动的主要形式有波浪、潮汐和洋流。二、非选择题:共52分。17. 阅读图文材料,完成下列要求。下图示意地球的圈层结构。(1)目前科学家主要通过对____的研究来了解地球内部结构,试说明其原理____。(2)图中对应地壳的是____(填字母),据图描述地壳厚度分布特征____。(3)地球内部三大圈层中,厚度最大的是____(填名称),并说明其结构特点____。【答案】(1) ①. 地震波 ②. 原理:地震波有横波和纵波之分;在地震波通过不同性质的介质时,纵波和横波的传播速度会发生不同的变化。 (2) ①. b ②. 分布特征:地壳厚度分布不均,大陆地壳较厚,海洋地壳较薄;海拔越高,地壳越厚。 (3) ①. 地核 ②. 特点:地核可分为内核和外核;外核为液态,内核为固态。【解析】【分析】本大题以地球的圈层结构为背景材料,涉及地球内部圈层划分的相关知识,主要考查学生获取和解读地理信息的能力。【小问1详解】由所学知识可知,目前科学家主要通过对地震波的研究来了解地球内部结构,因地震波有横波和纵波之分;在地震波通过不同性质的介质时,纵波和横波的传播速度会发生不同的变化,横波只能通过固态,纵波在固态、液态、气态下都能通过。【小问2详解】读图可知,以莫霍界面和古登堡界面为界,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个圈层。其中地壳位于地面以下,莫霍界面以上,f为莫霍界面,b为地壳;地壳厚薄不一,大陆地壳厚,平均厚度为39~41千米;海洋地壳薄,平均厚度为5~10千米;海拔越高,地壳越厚。【小问3详解】读图结合所学知识可知,地球内部三大圈层中,厚度最大的是地核,其结构特点是地核可分为内核和外核;外核为液态,横波不能通过,纵波可通过,波速减慢,内核为固态。18. 阅读图文材料,完成下列要求。一般情况下,近地面大气温度随高度增加而下降,在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,气象学上称之为逆温。发生逆温现象的大气层,被称为逆温层。图示意某日夜晚金沙江某段河谷剖面及气温随海拔的分布。(1)指出图中逆温层所在海拔,并说明此时山谷风的类型。(2)该地逆温层的出现与山谷风有直接关系,试说明二者之间的联系。(3)从大气受热过程角度,分析日出后该地逆温现象逐渐消失的原因。【答案】(1)海拔:200—250m。类型:山风。 (2)夜晚山坡散热快,吹山风,冷气流从山坡流向谷地;使谷地暖空气被迫抬升,形成逆温层。 (3)日出后,地面获得太阳辐射而升温;近地面大气获得的地面辐射多,升温快;高空大气获得的地面辐射少,升温慢,气温垂直变化逐渐恢复常态;随着白天太阳辐射的增强,山风逐渐消失。【解析】【分析】本题以某日夜晚金沙江某段河谷剖面及气温随海拔的分布图为材料背景设置试题,涉及热力环流、逆温现象以及大气受热过程等知识点,考查学生的图文材料信息获取能力和对地理基本知识的迁移运用能力,落实区域认知、综合思维等地理学科核心素养。【小问1详解】由材料可知,一般情况下,近地面大气温度随高度增加而下降,在某些天气条件下,地面上空的大气结构会出现气温随高度增加而升高的反常现象,则读图可知,在200—250m处,等温面上凸,出现气温随高度增加而升高的反常现象,即出现逆温现象。由图示等温面可知,山谷温度高,近地面气流上升,而山坡温度较低,近地面气流下沉,形成山风。【小问2详解】根据所学可知,夜晚山坡散热快,气温低,气压升高,冷气流沿山坡流向谷地,使谷地暖空气被迫抬升,从而形成逆温层。【小问3详解】根据所学可知,日出后,地面因获得太阳辐射而升温,近地面大气吸收地面辐射而迅速升温,而高空大气获得的地面辐射少,升温慢,气温垂直变化逐渐恢复常态;随着白天太阳辐射的逐渐增强,山风逐渐消失。19. 阅读图文材料,完成下列要求。2024年9月19日至21日,受台风“普拉桑”影响,安徽南部多地遭遇强降水,局部地区有暴雨和大暴雨,并引发多地出现山洪和内涝灾害,位于安徽南部黟县的百年古村——宏村却安然无恙。宏村三面环山,村落多处于平坦地带。早在明代,村庄的人工水系设计便巧妙采用了仿生学的“牛形”(如图)布局,古老水系的“智慧”守护了这个古村的百年宁静。(1)此次安徽南部遭遇强降水,主要参与的水循环类型是____,导致此次降水量大的直接的水循环环节是____,宏村的“牛形”水系主要利用了水循环的____环节。(2)试根据宏村的自然地理条件,分析宏村建设高效水系系统的必要性。(3)宏村非常注重对山区森林的保护,试说明森林对该村水环境发挥的积极作用。【答案】(1) ①. 海陆间水循环 ②. 水汽输送 ③. 地表径流 (2)宏村位于我国东部季风区,年降水量大,且多暴雨;三面环山,易暴发山洪,来水速度快;村落多处于平坦地带,排水速度较慢。 (3)山区的森林具有涵养水源的作用;干旱季节,可缓解该村用水紧张问题;多雨季节,对雨水有一定的滞留作用,从而缓解涝情。【解析】【分析】本题以安徽宏村强降水为材料背景设置试题,涉及水循环类型及其环节、人类活动对水循环的影响、森林的生态环境效应等知识,考查学生的图文材料信息获取能力和对地理基本知识的迁移运用能力,落实区域认知、综合思维和人地协调观等地理学科核心素养。【小问1详解】根据材料可知,此次安徽南部强降水有台风带来,则其主要参与的水循环类型是海陆间水循环。强降水降水量大,水汽由台风从海上带来,所以导致此次降水量大的直接的水循环环节是水汽输送。宏村的“牛形”水系主要利用了水循环的地表径流环节。【小问2详解】由材料可知,宏村三面环山,村落多处于平坦地带,村落位置低,易积水;安徽位于我国东部季风区,为亚热带季风气候区,年降水丰富,且夏季多暴雨,所以宏村周边山地易发山洪,而村落位于中部平坦地区,排水慢,易积水发生洪涝灾害,所以有必要建设高效水系系统进行及时排水。【小问3详解】根据所学可知,森林植被能够吸收雨水,增加土壤的含水量,有效涵养水源。干旱季节,森林通过蒸腾作用调节湿度和温度,改善小气候;多雨季节,森林能减缓水流速度,减少地表径流,防止洪水的形成。