- 2022年四川省广安市中考化学真题 试卷 0 次下载

- 2022年四川省德阳市中考化学试卷 试卷 0 次下载

- 2022年四川省眉山市中考化学试卷 试卷 0 次下载

- 2022年四川省达州市中考化学试卷 试卷 1 次下载

- 2022年安徽省中考化学试卷 试卷 0 次下载

2022年四川省泸州市中考化学试卷

展开2022年四川省泸州市中考化学试卷

一、选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)

1.(3分)没有空气就没有生命。下列有关空气的说法错误的是( )

A.植物光合作用需要氮气 B.人体呼吸作用需要氧气

C.二氧化碳属于温室气体 D.稀有气体化学性质稳定

2.(3分)食品包装袋中常有一个小纸袋,标有“石灰干燥剂”字样,如图所示。下列有关该干燥剂的说法正确的是( )

A.可以食用 B.能与水反应 C.属于盐类 D.能吸收氧气

3.(3分)化学与生产、生活、环保等密切相关。下列有关说法错误的是( )

A.电池可将化学能转化为电能

B.随意丢弃聚乙烯塑料不产生污染

C.强热使煤焦化属于化学变化

D.维生素D有助于骨骼的生长发育

4.(3分)“化学观念”是从化学视角对物质世界的总体认识。下列有关说法错误的是( )

A.化学物质不可能再细分

B.化学物质由元素组成

C.化学物质的性质决定用途

D.化学变化伴随能量变化

5.(3分)在“做实验”中“学化学”离不开仪器。废铜回收利用,可先高温灼烧,再加酸溶解。高温灼烧选用的仪器是( )

A.锥形瓶 B.烧杯 C.集气瓶 D.坩埚

6.(3分)“结构决定性质”是化学的核心观念。下列有关钠原子结构与性质的说法错误的是( )

A.钠原子次外层有8个电子

B.一个钠原子变成钠离子失去1个电子

C.钠离子的结构示意图为

D.钠呈+1价与钠原子的最外层电子有关

7.(3分)科学探究,其乐无穷!向静置的Ba(OH)2溶液中滴加酚酞试液观察到美丽的颜色,振荡后逐渐滴加稀硫酸,并静静观察,会看到神奇的变化。下列有关说法错误的是( )

A.滴加酚酞试液后液滴周围变红,并逐渐扩散开来

B.开始滴加稀硫酸,液滴处红色瞬间消失复又变红

C.继续滴加稀硫酸,溶液中沉淀保持不变但pH增大

D.发生了中和反应:Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O

8.(3分)已知:温度超过35℃时,NH4HCO3开始分解,其溶解度表如下。下列说法正确的是( )

温度/℃

0

10

20

30

NH4HCO3溶解度(g/100g 水)

11.9

15.8

21.0

27.0

A.用NH4HCO3晶体配制浓溶液时,可加热煮沸以加快溶解

B.NH4HCO3是铵态复合肥料,与其它肥料都可以混合使用

C.20℃时,50.0g蒸馏水就能使11.0gNH4HCO3晶体完全溶解

D.127.0gNH4HCO3饱和溶液,由30℃降至20℃可析出6.0g晶体

五、(本题共3个小题,共12分)

9.(4分)火箭燃料肼能与H2O2反应,反应图示如图(未配平)。请回答相关问题。

(1)氮位于元素周期表中第 周期,肼中氮元素与氢元素的质量比值为 。

(2)该反应的化学方程式为 。(注意配平)

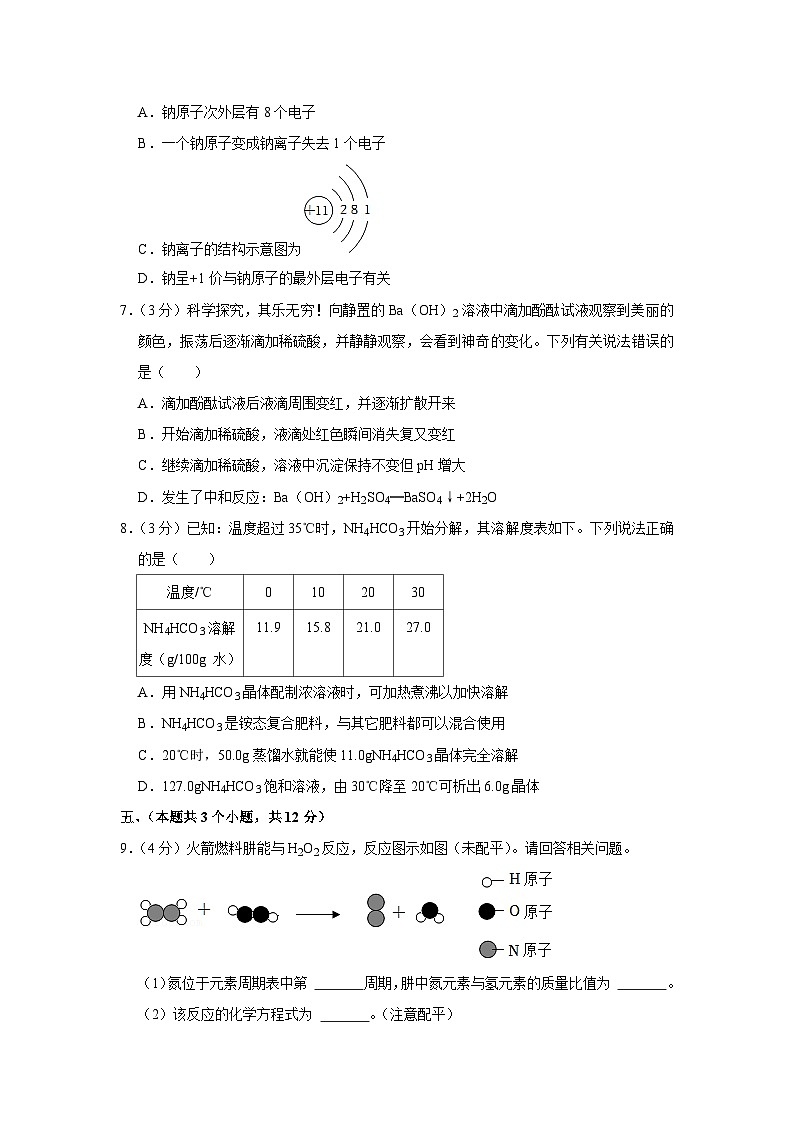

10.(5分)人体中各元素的含量如图所示,个体会存在微小差异。请回答相关问题。

(1)图中甲含量最高,其元素符号为 ;含量超过0.01%的元素称为常量元素,11种常量元素中非金属元素共有 种;因缺微量元素 可引起甲状腺肿大。

(2)下列有关化学元素与人体健康的说法正确的是 。

A.微量元素是因为对健康的作用微小而命名的

B.人体摄入有机营养物质和水来获取含量前四位的元素

C.铜元素为重金属元素,对人体健康毫无益处

D.人体中常量元素的总质量约占人体总质量的99.95%

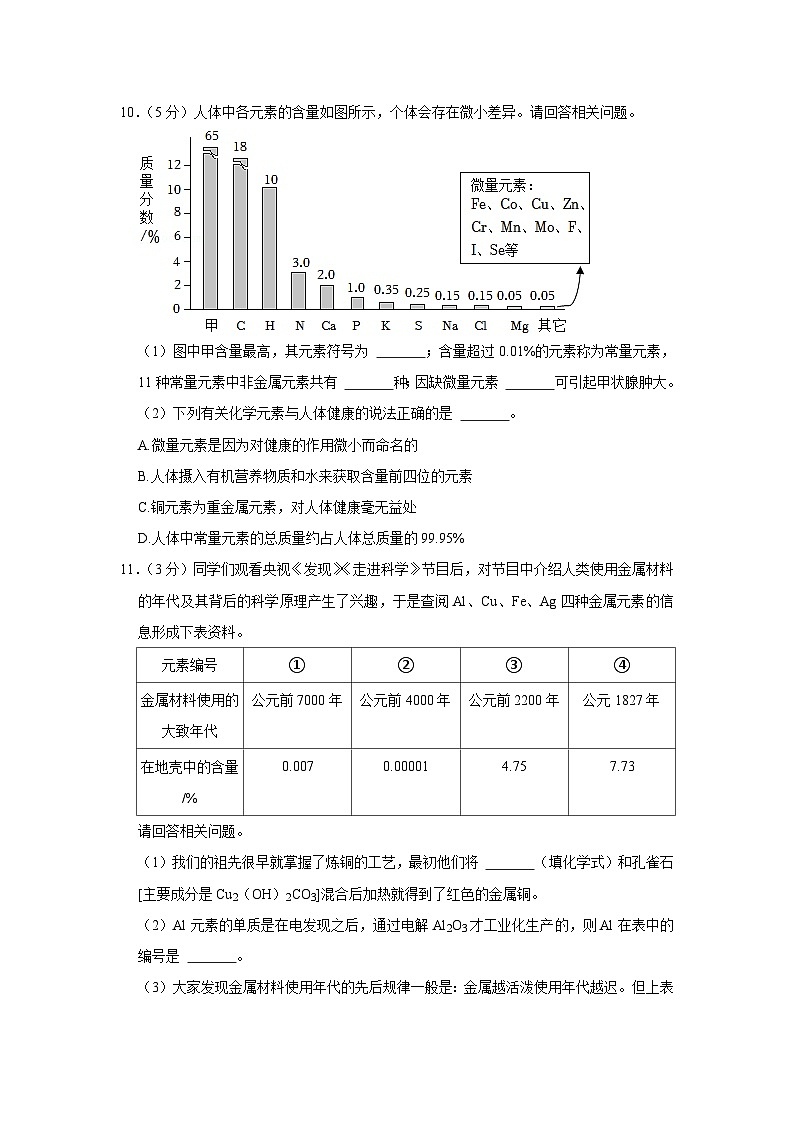

11.(3分)同学们观看央视《发现》《走进科学》节目后,对节目中介绍人类使用金属材料的年代及其背后的科学原理产生了兴趣,于是查阅Al、Cu、Fe、Ag四种金属元素的信息形成下表资料。

元素编号

①

②

③

④

金属材料使用的大致年代

公元前7000年

公元前4000年

公元前2200年

公元1827年

在地壳中的含量/%

0.007

0.00001

4.75

7.73

请回答相关问题。

(1)我们的祖先很早就掌握了炼铜的工艺,最初他们将 (填化学式)和孔雀石[主要成分是Cu2(OH)2CO3]混合后加热就得到了红色的金属铜。

(2)Al元素的单质是在电发现之后,通过电解Al2O3才工业化生产的,则Al在表中的编号是 。

(3)大家发现金属材料使用年代的先后规律一般是:金属越活泼使用年代越迟。但上表中某元素因含量过低而出现了例外。综合分析,①、②、③元素依次是 。

六、(本题共2个小题,共14分)

12.(8分)碳酸钾主要用于制造钾玻璃等无机化学品,也可用于脱除工业气体中的二氧化碳。请你结合下列实验探究,回答相关问题。

(1)观察与记录。描述碳酸钾()的颜色与状态: 。

(2)猜想与证明。从物质的类别看,预测K2CO3具有盐类的性质。实验证明如下:

①称取0.3g碳酸钾,加10mL蒸馏水溶解。用到的玻璃仪器有 、玻璃棒、烧杯。

②取少许所配溶液,再滴加氯化钙溶液,观察到的现象是 。

③另取少许所配溶液缓缓滴加稀盐酸并振荡,观察到开始无气泡产生,一段时间后产生气泡,原因是,在实验过程中,先发生K2CO3+HCl═KHCO3+KCl,后发生 (写出化学方程式)。

(3)思考与拓展。用如图所示装置,模拟工业吸收CO2。其中用多孔球泡(内空球体,球面有许多小孔能通气)比直接用导管插入K2CO3溶液的吸收效果好,原因是 。实验中,需要监测K2CO3溶液是否还有较强吸收CO2的能力,方法之一:取适量溶液于试管中, (补充操作、现象及结论;可供选择的试剂:NaOH溶液、KCl溶液、稀硫酸)。

13.(6分)燃烧与灭火紧密联系着我们的生活。请你依据下列实验探究,回答相关问题。

(1)在空气中点燃镁条,观察到镁条剧烈燃烧,发出耀眼白光,说明该反应 (填“放出”或“吸收”)能量,生成白色固体MgO,说明镁发生了 反应(填“氧化”或“还原”)。

(2)CO2可用于灭火,是否也可熄灭燃着的镁呢?某实验小组进行了如下探究:

①实验探究

取两块大小相同的干冰,在一块干冰中央挖一个小穴,放入一些镁屑,用红热的铁棒点燃镁屑。(见图1)

迅速将另一块干冰盖上,镁在两块干冰间剧烈反应,发出耀眼的白光,像冰块中装入一个明亮的电灯泡一样。(见图2和图3)

取走上面一块干冰,观察到有白色固体产生(见图4),用铁片拨开图4产物的表面(见图5),还观察到的现象是 ,写出该反应的化学方程式 。

②反思交流

小组实验后讨论,对初中教材中燃烧的条件有了新的认识,请你代为表达。 。

七、(本题共2个小题,共15分)

14.(7分)2018年世界权威期刊《自然》,连刊两文报道石墨烯超导重大发现,论文的第一作者是四川成都籍中科大年轻博士曹原。下面让我们一起重走“超导材料”发现的神奇之路。请回答相关问题。

(1)1911年荷兰物理学家海克•卡莫林•昂内斯经过无数次实验确认;汞在温度接近﹣273℃时几乎处于“零电阻状态”,称之为“超导电性”。汞属于 元素(填“金属”或“非金属”),其导电的原因是含有自由移动的 。

(2)1980年有人发现了铜氧化合物的“超导电性”,将温度提高到约为﹣140℃。YBa2Cu3O5为其代表之一,其中Cu为+1价,О为﹣2价,则Y为 价。

(3)2017年曹原团队发现了石墨烯中的非规“超导电性”,石墨烯是一层碳原子(如图,黑球代表碳原子)。

①曹原推测,当两层石墨烯叠在一起,若彼此之间发生轻微偏移时,有可能产生超导现象,经过不懈努力,困扰世界107年的常温超导难题,终于被曹原团队突破!石墨烯属于 (填“单质”或“化合物”),两层石墨烯叠在一起轻微偏移时发生的是 变化(填“物理”或“化学”)。

②曹原小时候就喜欢动手研究,在家里弄了个实验室,曾经把银放入稀硝酸中,自己“合成”实验所需硝酸银。该实验是否产生了氢气? (填“是”或“否”),原因是 。我们坚信未来的中国,必定有十个、百个乃至成千上万个“曹原”,用自己的科技之梦去推动中华民族的伟大复兴。

15.(8分)工业上用FeCl3溶液蚀刻铜箔制造印刷电路板,反应为2FeCl3+Cu═2FeCl2+CuCl2,蚀刻废液又可再处理,实现资源回收和循环利用,其流程转化关系如图。

请回答相关问题。

(1)“蚀刻废液”的全部溶质有 和少量FeCl3。操作Ⅰ的名称是 。

(2)参照上述流程,画出由“金属残渣x”分离回收Cu和FeCl2溶液的简单流程图。 。

(3)上述流程中,能使三价铁转化为二价铁的物质有 。

(4)蚀刻掉128g铜,消耗FeCl3的质量为 g,理论上至少需要20%FeCl3溶液的质量为 g。(不需要写出计算过程)

2022年四川省泸州市中考化学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)

1.(3分)没有空气就没有生命。下列有关空气的说法错误的是( )

A.植物光合作用需要氮气 B.人体呼吸作用需要氧气

C.二氧化碳属于温室气体 D.稀有气体化学性质稳定

【解答】解:A、光合作用过程中,水和二氧化碳反应生成有机物和氧气,不需要氮气,该选项不正确。

B、呼吸作用过程中,有机物和氧气反应生成水和二氧化碳等物质,需要氧气,该选项正确。

C、二氧化碳是一种温室气体,该选项正确。

D、稀有气体化学性质稳定,该选项正确。

故选:A。

2.(3分)食品包装袋中常有一个小纸袋,标有“石灰干燥剂”字样,如图所示。下列有关该干燥剂的说法正确的是( )

A.可以食用 B.能与水反应 C.属于盐类 D.能吸收氧气

【解答】解:A、“石灰干燥剂”,主要成分是生石灰,能与水反应生成氢氧化钙,反应放出大量的热,不能食用,故选项说法错误。

B、“石灰干燥剂”,主要成分是生石灰,能与水反应生成氢氧化钙,故选项说法正确。

C、主要成分是生石灰,属于氧化物,不属于盐类,故选项说法错误。

D、生石灰不能与氧气反应,故选项说法错误。

故选:B。

3.(3分)化学与生产、生活、环保等密切相关。下列有关说法错误的是( )

A.电池可将化学能转化为电能

B.随意丢弃聚乙烯塑料不产生污染

C.强热使煤焦化属于化学变化

D.维生素D有助于骨骼的生长发育

【解答】解:A、电池可将化学能转化为电能,A说法正确;

B、随意丢弃聚乙烯塑料会产生白色污染,B说法错误;

C、强热使煤焦化属于化学变化,C说法正确;

D、维生素D有助于骨骼的生长发育,D说法正确;

故选B。

4.(3分)“化学观念”是从化学视角对物质世界的总体认识。下列有关说法错误的是( )

A.化学物质不可能再细分

B.化学物质由元素组成

C.化学物质的性质决定用途

D.化学变化伴随能量变化

【解答】解:A、化学物质可以按照组成分为纯净物、混合物,纯净物又可以分成的单质和化合物,故A错误;

B、物质由元素组成,故B正确;

C、物质的性质决定物质的用途,故C正确;

D、化学变化的过程中有新物质产生的同时还伴随着能量的变化,故D错误;

故选:A。

5.(3分)在“做实验”中“学化学”离不开仪器。废铜回收利用,可先高温灼烧,再加酸溶解。高温灼烧选用的仪器是( )

A.锥形瓶 B.烧杯 C.集气瓶 D.坩埚

【解答】解:A、锥形瓶可以进行加热,但需垫上石棉网,不能用于高温灼烧,故选项错误。

B、烧杯可以进行加热,但需垫上石棉网,不能用于高温灼烧,故选项错误。

C、集气瓶不能进行加热,故选项错误。

D、坩埚可用于高温灼烧,故选项正确。

故选:D。

6.(3分)“结构决定性质”是化学的核心观念。下列有关钠原子结构与性质的说法错误的是( )

A.钠原子次外层有8个电子

B.一个钠原子变成钠离子失去1个电子

C.钠离子的结构示意图为

D.钠呈+1价与钠原子的最外层电子有关

【解答】解:A、钠原子的原子核外电子数为11,核外有3个电子层,第一层上有2个电子、第二层上有8个电子,最外层上有1个电子,钠原子次外层有8个电子,故选项说法正确。

B、钠原子的最外层上有1个电子,在化学反应中易失去1个电子而形成阳离子,故选项说法正确。

C、钠原子的原子核外电子数为11,核外有3个电子层,第一层上有2个电子、第二层上有8个电子,最外层上有1个电子,在化学反应中易失去1个电子而形成阳离子,图中是钠原子,故选项说法错误。

D、钠原子的最外层上有1个电子,在化学反应中易失去1个电子而形成带1个单位正电荷的阳离子,化合价的数值等于离子所带电荷的数值,且符号一致,钠呈+1价与钠原子的最外层电子有关,故选项说法正确。

故选:C。

7.(3分)科学探究,其乐无穷!向静置的Ba(OH)2溶液中滴加酚酞试液观察到美丽的颜色,振荡后逐渐滴加稀硫酸,并静静观察,会看到神奇的变化。下列有关说法错误的是( )

A.滴加酚酞试液后液滴周围变红,并逐渐扩散开来

B.开始滴加稀硫酸,液滴处红色瞬间消失复又变红

C.继续滴加稀硫酸,溶液中沉淀保持不变但pH增大

D.发生了中和反应:Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O

【解答】解:A、氢氧化钡溶液显碱性,能使酚酞变红色,滴加酚酞试液后液滴周围变红,并逐渐扩散开来,该选项正确。

B、开始滴加稀硫酸,液滴处红色瞬间消失(氢氧化钡和稀硫酸反应)复又变红(稀硫酸反应后酚酞又和氢氧化钡接触),该选项正确。

C、溶液中沉淀保持不变后氢氧化钡完全反应,继续滴加稀硫酸后溶液形势下,pH减小,该选项不正确。

D、氢氧化钡和稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,发生了中和反应:Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O,该选项正确。

故选:C。

8.(3分)已知:温度超过35℃时,NH4HCO3开始分解,其溶解度表如下。下列说法正确的是( )

温度/℃

0

10

20

30

NH4HCO3溶解度(g/100g 水)

11.9

15.8

21.0

27.0

A.用NH4HCO3晶体配制浓溶液时,可加热煮沸以加快溶解

B.NH4HCO3是铵态复合肥料,与其它肥料都可以混合使用

C.20℃时,50.0g蒸馏水就能使11.0gNH4HCO3晶体完全溶解

D.127.0gNH4HCO3饱和溶液,由30℃降至20℃可析出6.0g晶体

【解答】解:A、温度超过35℃时,NH4HCO3开始分解,故用NH4HCO3晶体配制浓溶液时,不能加热煮沸,A说法错误;

B、NH4HCO3是铵态氮肥,不是复合肥,且能与碱性物质反应产生氨气造成肥效较低,不能与碱性物质混合施用,B说法错误;

C、20℃时,的溶解度为21g,故50.0g蒸馏水就能使10.5gNH4HCO3晶体完全溶解,C说法错误;

D、根据表格提供的数据可以看出,30℃时NH4HCO3的溶解度为27.0g,20℃时NH4HCO3的溶解度为21.0g,故127.0gNH4HCO3饱和溶液降至20℃,可析出27.0g﹣21.0g=6.0g晶体,D说法正确;

故选D。

五、(本题共3个小题,共12分)

9.(4分)火箭燃料肼能与H2O2反应,反应图示如图(未配平)。请回答相关问题。

(1)氮位于元素周期表中第 二 周期,肼中氮元素与氢元素的质量比值为 7:1 。

(2)该反应的化学方程式为 N2H4+2H2O2=N2↑+4H2O 。(注意配平)

【解答】解:(1)氮原子核外有两个电子层,所以氮元素位于元素周期表的第二周期;根据图示,肼的化学式为N2H4,所以肼中的氮元素和氢元素的质量比为(14×2):(1×4)=7:1;

(2)根据图示,该反应是由肼和过氧化氢反应生成氮气和水,根据化学方程式书写规则和质量守恒定律,化学反应前后对应原子的种类和数目不发生变化,所以该反应的化学方程式为N2H4+2H2O2=N2↑+4H2O。

故答案为:

(1)二;7:1;

(2)N2H4+2H2O2=N2↑+4H2O。

10.(5分)人体中各元素的含量如图所示,个体会存在微小差异。请回答相关问题。

(1)图中甲含量最高,其元素符号为 O ;含量超过0.01%的元素称为常量元素,11种常量元素中非金属元素共有 7 种;因缺微量元素 碘 可引起甲状腺肿大。

(2)下列有关化学元素与人体健康的说法正确的是 BD 。

A.微量元素是因为对健康的作用微小而命名的

B.人体摄入有机营养物质和水来获取含量前四位的元素

C.铜元素为重金属元素,对人体健康毫无益处

D.人体中常量元素的总质量约占人体总质量的99.95%

【解答】解:(1)图中甲含量最高,其元素符号为O;含量超过0.01%的元素称为常量元素,11种常量元素中非金属元素共有7种,即碳元素、氢元素、氧元素、氮元素、磷元素、硫元素、氯元素;因缺微量元素碘可引起甲状腺肿大。

故答案为:O;7;碘。

(2)A.微量元素是因为含量微小而命名的,该选项不正确。

B.人体摄入有机营养物质和水来获取含量前四位的元素,该选项正确。

C.铜是人体必需的微量元素,对人体健康有益处,该选项不正确。

D.人体中常量元素的总质量约占人体总质量的99.95%,该选项正确。

故答案为:BD。

11.(3分)同学们观看央视《发现》《走进科学》节目后,对节目中介绍人类使用金属材料的年代及其背后的科学原理产生了兴趣,于是查阅Al、Cu、Fe、Ag四种金属元素的信息形成下表资料。

元素编号

①

②

③

④

金属材料使用的大致年代

公元前7000年

公元前4000年

公元前2200年

公元1827年

在地壳中的含量/%

0.007

0.00001

4.75

7.73

请回答相关问题。

(1)我们的祖先很早就掌握了炼铜的工艺,最初他们将 C (填化学式)和孔雀石[主要成分是Cu2(OH)2CO3]混合后加热就得到了红色的金属铜。

(2)Al元素的单质是在电发现之后,通过电解Al2O3才工业化生产的,则Al在表中的编号是 ④ 。

(3)大家发现金属材料使用年代的先后规律一般是:金属越活泼使用年代越迟。但上表中某元素因含量过低而出现了例外。综合分析,①、②、③元素依次是 铜、银、铁 。

【解答】解:(1)木炭具有还原性,我们的祖先很早就掌握了炼铜的工艺,最初他们将C和孔雀石[主要成分是Cu2(OH)2CO3]混合后加热就得到了红色的金属铜;

(2)铝是地壳中含量最多的金属元素,所以Al元素的单质是在电发现之后,通过电解Al2O3才工业化生产的,所以Al在表中的编号是④;

(3)大家发现金属材料使用年代的先后规律一般是:金属越活泼使用年代越迟。但上表中某元素因含量过低而出现了例外。综合分析,①、②、③元素依次是:铜、银、铁。

故答案为:(1)C;

(2)④;

(3)铜、银、铁。

六、(本题共2个小题,共14分)

12.(8分)碳酸钾主要用于制造钾玻璃等无机化学品,也可用于脱除工业气体中的二氧化碳。请你结合下列实验探究,回答相关问题。

(1)观察与记录。描述碳酸钾()的颜色与状态: 白色固体 。

(2)猜想与证明。从物质的类别看,预测K2CO3具有盐类的性质。实验证明如下:

①称取0.3g碳酸钾,加10mL蒸馏水溶解。用到的玻璃仪器有 量筒 、玻璃棒、烧杯。

②取少许所配溶液,再滴加氯化钙溶液,观察到的现象是 有白色沉淀生成 。

③另取少许所配溶液缓缓滴加稀盐酸并振荡,观察到开始无气泡产生,一段时间后产生气泡,原因是,在实验过程中,先发生K2CO3+HCl═KHCO3+KCl,后发生 KHCO3+HCl=KCl+H2O+CO2↑ (写出化学方程式)。

(3)思考与拓展。用如图所示装置,模拟工业吸收CO2。其中用多孔球泡(内空球体,球面有许多小孔能通气)比直接用导管插入K2CO3溶液的吸收效果好,原因是 增大了反应物的接触面积 。实验中,需要监测K2CO3溶液是否还有较强吸收CO2的能力,方法之一:取适量溶液于试管中, 加入适量的稀硫酸,一段时间后才出现气泡 (补充操作、现象及结论;可供选择的试剂:NaOH溶液、KCl溶液、稀硫酸)。

【解答】解:(1)通过观察碳酸钾()的颜色与状态为:白色固体;

(2)①称取0.3g碳酸钾,加10mL蒸馏水溶解,量筒可以用来量取液体的体积,用到的玻璃仪器有:量筒、玻璃棒、烧杯;

②取少许所配溶液,再滴加氯化钙溶液,氯化钙和碳酸钾反应生成碳酸钙沉淀和氯化钾,观察到的现象是:有白色沉淀生成;

③另取少许所配溶液缓缓滴加稀盐酸并振荡,观察到开始无气泡产生,一段时间后产生气泡,原因是,在实验过程中,先发生K2CO3+HCl═KHCO3+KCl,碳酸氢钾和盐酸反应生成氯化钾、水和二氧化碳,后发生KHCO3+HCl=KCl+H2O+CO2↑;

(3)思考与拓展。用如图所示装置,模拟工业吸收CO2。其中用多孔球泡(内空球体,球面有许多小孔能通气)比直接用导管插入K2CO3溶液的吸收效果好,原因是:增大了反应物的接触面积。实验中,需要监测K2CO3溶液是否还有较强吸收CO2的能力,方法之一:取适量溶液于试管中,加入适量的稀硫酸,一段时间后才出现气泡。

故答案为:(1)白色固体;

(2)①量筒;

②有白色沉淀生成;

③KHCO3+HCl=KCl+H2O+CO2↑;

(3)增大了反应物的接触面积;加入适量的稀硫酸,一段时间后才出现气泡。

13.(6分)燃烧与灭火紧密联系着我们的生活。请你依据下列实验探究,回答相关问题。

(1)在空气中点燃镁条,观察到镁条剧烈燃烧,发出耀眼白光,说明该反应 放出 (填“放出”或“吸收”)能量,生成白色固体MgO,说明镁发生了 氧化 反应(填“氧化”或“还原”)。

(2)CO2可用于灭火,是否也可熄灭燃着的镁呢?某实验小组进行了如下探究:

①实验探究

取两块大小相同的干冰,在一块干冰中央挖一个小穴,放入一些镁屑,用红热的铁棒点燃镁屑。(见图1)

迅速将另一块干冰盖上,镁在两块干冰间剧烈反应,发出耀眼的白光,像冰块中装入一个明亮的电灯泡一样。(见图2和图3)

取走上面一块干冰,观察到有白色固体产生(见图4),用铁片拨开图4产物的表面(见图5),还观察到的现象是 出现黑色固体 ,写出该反应的化学方程式 2Mg+CO22MgO+C 。

②反思交流

小组实验后讨论,对初中教材中燃烧的条件有了新的认识,请你代为表达。 燃烧不一定需要氧气 。

【解答】解:(1)在空气中点燃镁条,观察到镁条剧烈燃烧,发出耀眼白光,说明该反应放出能量,生成白色固体MgO,说明镁发生了氧化反应。

故答案为:放出;氧化。

(2)①取走上面一块干冰,观察到有白色固体产生(见图4),用铁片拨开图4产物的表面(见图5),还观察到的现象是出现 黑色固体,说明镁在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳,该反应的化学方程式是2Mg+CO22MgO+C。

故答案为:出现黑色固体;2Mg+CO22MgO+C。

②小组实验后讨论,对初中教材中燃烧的条件有了新的认识,即燃烧不一定需要氧气。

故答案为:燃烧不一定需要氧气。

七、(本题共2个小题,共15分)

14.(7分)2018年世界权威期刊《自然》,连刊两文报道石墨烯超导重大发现,论文的第一作者是四川成都籍中科大年轻博士曹原。下面让我们一起重走“超导材料”发现的神奇之路。请回答相关问题。

(1)1911年荷兰物理学家海克•卡莫林•昂内斯经过无数次实验确认;汞在温度接近﹣273℃时几乎处于“零电阻状态”,称之为“超导电性”。汞属于 金属 元素(填“金属”或“非金属”),其导电的原因是含有自由移动的 电子 。

(2)1980年有人发现了铜氧化合物的“超导电性”,将温度提高到约为﹣140℃。YBa2Cu3O5为其代表之一,其中Cu为+1价,О为﹣2价,则Y为 +3 价。

(3)2017年曹原团队发现了石墨烯中的非规“超导电性”,石墨烯是一层碳原子(如图,黑球代表碳原子)。

①曹原推测,当两层石墨烯叠在一起,若彼此之间发生轻微偏移时,有可能产生超导现象,经过不懈努力,困扰世界107年的常温超导难题,终于被曹原团队突破!石墨烯属于 单质 (填“单质”或“化合物”),两层石墨烯叠在一起轻微偏移时发生的是 物理 变化(填“物理”或“化学”)。

②曹原小时候就喜欢动手研究,在家里弄了个实验室,曾经把银放入稀硝酸中,自己“合成”实验所需硝酸银。该实验是否产生了氢气? 否 (填“是”或“否”),原因是 银的金属活动性排在氢的后面 。我们坚信未来的中国,必定有十个、百个乃至成千上万个“曹原”,用自己的科技之梦去推动中华民族的伟大复兴。

【解答】解:(1)汞属于金属元素;其导电的原因是含有自由移动的电子;

(2)YBa2Cu3O5为其代表之一,其中Cu为+1价,О为﹣2价,钡元素显+2价,是由Y为+3价;

(3)①石墨烯是由同种元素组成的纯净物,属于单质;两层石墨烯叠在一起轻微偏移时没有新物质生成,发生的是物理变化;

②曹原小时候就喜欢动手研究,在家里弄了个实验室,曾经把银放入稀硝酸中,自己“合成”实验所需硝酸银,硝酸具有强氧化性,硝酸和银反应生成硝酸银、一氧化氮或二氧化氮和水,该实验不产生了氢气;原因是:银的金属活动性排在氢的后面。

故答案为:(1)金属;电子;

(2)+3;

(3)①单质;物理;

②否;银的金属活动性排在氢的后面。

15.(8分)工业上用FeCl3溶液蚀刻铜箔制造印刷电路板,反应为2FeCl3+Cu═2FeCl2+CuCl2,蚀刻废液又可再处理,实现资源回收和循环利用,其流程转化关系如图。

请回答相关问题。

(1)“蚀刻废液”的全部溶质有 氯化亚铁和氯化铜 和少量FeCl3。操作Ⅰ的名称是 过滤 。

(2)参照上述流程,画出由“金属残渣x”分离回收Cu和FeCl2溶液的简单流程图。 。

(3)上述流程中,能使三价铁转化为二价铁的物质有 铁、铜 。

(4)蚀刻掉128g铜,消耗FeCl3的质量为 650 g,理论上至少需要20%FeCl3溶液的质量为 3250 g。(不需要写出计算过程)

【解答】解:(1)氯化铁溶液能和铜反应,该反应是2FeCl3+Cu═2FeCl2+CuCl2,蚀刻废液”的全部溶质有氯化亚铁和氯化铜和少量FeCl3,操作Ⅰ可以将固液分离开,该操作的名称是过滤,故答案为:氯化亚铁和氯化铜;过滤;

(2)“金属残渣x”中含有铜和铁,从“金属残渣x”分离回收Cu和FeCl2溶液,加入稀盐酸,铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,该流程图为:,故答案为:;

(3)由2FeCl3+Cu═2FeCl2+CuCl2,铁与氯化铁反应生成氯化亚铁可知:上述流程中,能使三价铁转化为二价铁的物质有铁和铜,故答案为:铁、铜;

(4)设蚀刻掉128g铜,消耗FeCl3的质量为x,

2FeCl3+Cu═2FeCl2+CuCl2

325 64

x 128g

x=650g

所以蚀刻掉128g铜,消耗FeCl3的质量为650g,理论上至少需要20%FeCl3溶液的质量为=3250g,故答案为:650;3250。

2022年四川省泸州市中考化学真题: 这是一份2022年四川省泸州市中考化学真题,共8页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验题,流程题等内容,欢迎下载使用。

2023年四川省泸州市中考化学试卷【含答案】: 这是一份2023年四川省泸州市中考化学试卷【含答案】,共6页。试卷主要包含了选择题等内容,欢迎下载使用。

2022年四川省泸州市中考化学试卷(包含答案解析): 这是一份2022年四川省泸州市中考化学试卷(包含答案解析),共13页。试卷主要包含了0g蒸馏水就能使11,95%,【答案】A,【答案】B,【答案】D,【答案】C等内容,欢迎下载使用。