【同步教案】人教版地理七年级上册--1.1地球和地球仪 第1课时 教案

展开课题:1.1地球和地球仪

课时:第一课时

教学目标:

1、通过了解人类认识地球形状的大致过程,感受前人勇于探索的精神。

2、能够提出有力证据说明地球是一个球体。

3、能用平均半径、赤道周长、表面积和类比方法描述地球的大小。

教学重难点:

重点:证明地球是个球体的证据;地球的大小。

难点:证明地球是个球体的证据;地球的大小。

教学方法:读图分析、合作探究、自主学习

教学过程:

一、新课导入:

视频导入:《中国航天十大高光时刻》

地球是人类共同的家园,那这个家园是什么样子的呢?

地球是一个球体,这个在今天看起来已经是简单不过的问题,在古代却是一个难解的迷。人类对地球形状的探索延续了几千年。

二、新课讲授:

(一)、地球的形状

1.人类认识地球形状的大致过程

(1)人类认识世界的初期——臆想阶段

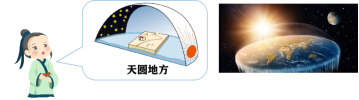

教师:古代人由于活动范围狭小,往往凭自己的直觉认识世界,看到眼前的地面是平的,就以为整个大地也是平的,并且把天空看作是倒扣着的一口巨大的锅。我国古代有“天圆如张盖,地方如棋局”的说法。

“天圆地方”的设计理念在中国古代的建筑、货币等方面均有表现。

(2)逻辑推理阶段

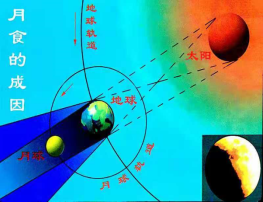

产生疑问:月全食发生时,遮挡月亮的是一个球体,这个球体会不会是我们生活的大地?

教师:人们根据月球和太阳的形状推测地球也是一个球体,亚里士多德根据月食时月面出现的地影是圆形的,给出了地球是球形的第一个科学证据.

知识拓展:

月食是指月球运行至地球的阴影部分时,在月球和地球之间的地区会被地球所遮闭,就看到月球缺了一块。因为月食是太阳光被地球的影子所遮蔽,所以从影子的形状看,是一个圆弧状,从而证明了地球是圆的。

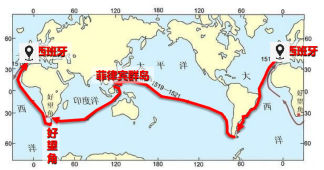

(3)实践证明

资料:1519年9月,在麦哲伦的带领下,200多名探险队员分成五艘帆船,从西班牙出发,横渡大西洋,绕过南美洲的南端进入太平洋。一路上,船员们历尽千辛万苦,于1521年3月到达菲律宾群岛。麦哲伦因为卷入当地人的纠纷而身亡,船员们决定继续西行,他们艰难的渡过印度洋,再绕过好望角,最后只剩下一艘船和十几名船员,于1522年9月回到西班牙。

我们可以从麦哲伦和他的船队队员身上学到哪些精神?

学生:科学需要实践来证明、科学是不断发展变化的、科学需要不畏艰难、勇于探索的精神。

(4)证实

1961年4月,苏联“东方一号”载人飞船发射成功,宇航员加加林称为人类历史第一个亲眼目睹地球是个球体的人。

1972年,宇航员在阿波罗17号飞船上,用一台80毫米镜头的哈苏照相机,拍摄下地球的珍贵画面。

微信启动的这张新图片,是由我国新一代静止轨道气象卫星“风云四号”从太空中拍摄的中国全景。

过渡:你认为地球是什么形状的?

2.地球的真实形状

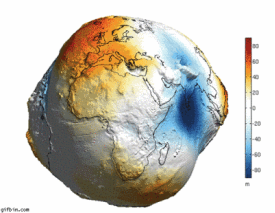

近代精确测量发现,地球是一个两极稍扁、赤道略鼓的不规则球体。

为什么地球的形状是球体,不是其他形状呢?(引导学生观看视频)

3.思考:经历了漫长的发展过程,无数中外科学家的努力我们才认识到地球的形状,现在的你能在生活中发现哪些证明地球是球体的证据?

学生读图:站得高看的远

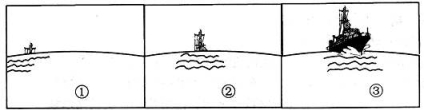

思考:在海边为什么会先看到桅杆,再看到船身?

结论:在海边看离岸行驶的船,会发现总是船身慢慢的隐没,然后才是桅帆开始下沉,直至整个船只消失在视野里,这就说明地球表面是弧形的,也就间接的说明地球是一个球体。

(二)、地球的大小

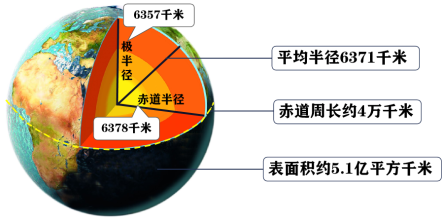

1.说明地球大小的三个数据

现在利用人造卫星不仅确证了地球的形状,而且精确的测量出了地球的大小。

地球大小歌:庐山起义是半径,五点一亿表面积。要知赤道有多长,坐地日行八万里。

教师:地球的表面积5.1亿平方千米约等于729亿个足球场的总面积(足球场面积约7000平方米)最大周长4万千米约等于10万个400米跑道的总长。

算一算:一辆火车的运行速度为160千米/小时,那么火车绕赤道一圈需要多少天?

学生:需要10天左右

三、课堂练习:

1.人们对地球形状的认识,经历了一个漫长的过程。下列认识过程排列正确的是( )

①天圆地方;②麦哲伦环球航行;③根据太阳、月亮的形状推断;④地球卫星照片

A.①-②-③-④ B.④-③-②-① C.①-③-②-④ D.④-②-③-①

2.为什么“欲穷千里目”要“更上一层楼”( )

A.站得高,前面遮挡的东西少 B.因为高处视野开阔

C.因为要看的风景在上一层楼 D.因为地球是个球体

3.在中学生科普知识交流会上,小向这样描述了地球的形状和大小,其中有误的一项是( )

A.地球是个赤道稍扁两极略鼓的不规则球体B.地球赤道周长约4万千米

C.地球表面积约5.1亿平方千米D.地球平均半径约6371千米

答案:1、C 2、D 3、A

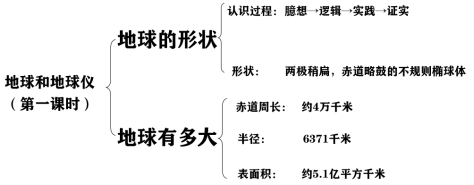

四、板书设计:

五、作业布置:

作业本写地球的形状探索过程和描述地球大小的三个数据。