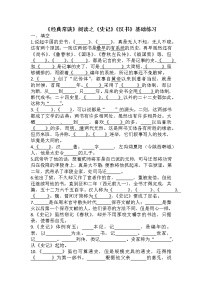

初中语文人教部编版八年级下册第三单元名著导读 《经典常谈》:选择性阅读优秀课时训练

展开《经典常谈》基础知识练习

一、作者常识

朱自清,原名自华,字 ,号 ,后改名自清。著名的散文家、诗人、教育家。

代表作有 、 、 等。

二、作品内容

《经典常谈》分 个专题介绍了一些主要的古代经典,分别是: 、《周易》、《尚书》、 、三礼、《春秋》三传、 、《战国策》、《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文。系统地介绍了中国古代文学的发展与历史脉络。

1、《〈说文解字〉第一

一、填空题

1.仓颉泄漏了天机,却将人教坏了。所以他造字的时候,“__________________”。

2.仓颉造字的传说, __________________末期才有。

3.《荀子·解蔽篇》说:“好书者众矣, __________________,一也。”

4.始皇为了统一文字,教李斯作了__________________七章,赵高作了__________________六章,胡母敬作了__________________七章。

5.古代书写文字的方法,除“__________________ ”和“铸”外,还有“书”和“__________________”,因用的材料而异。

二、选择题

1、《说文解字》是( )的古典,又是一切古典的工具或门径。

A、文学 B、言学 C、史学 D、文字学

2.《说文解字》的作者是( )。

A.汉 许慎 B.秦 许慎 C.汉 仓颉 D.远古 仓颉

3.《说文解字》是我国第一部按照( )来编排的汉语字典。

A.首 B.节 C.体 D.别

4.《说文解字》全书囊括了( )个部首,收录了( )多个汉字

A.40 8000 B.450 8000 C.540 9000 D.450 9000

5.造字和用字有六个条例,称为“六书”,下列不属于造字条例的是( )

A.象形 B.事 C.意 D.注

2.《周易》第二

一、填空题

1.讲五行的经典有《__________________ 洪范》,讲八卦的经典有《__________________》。

2.八卦相传是__________________画的。

3.“易”有三个意思:简易,__________________,不易。

4.《周易》现在已经变成了经__________________典的第一部。

二、选择题

1.儒家将《周易》分为( )( )两个部分。

A.《易》《经》B.《经》 《传》 C.《书》 《传》 D.《易》 《传》

2.《易经》中象辞有很多言语和( )一书相近。

A.《孟子》B.《尚书》C.《论语》D.《礼记》

3.( )是最重要的一部《易传》。

A.《系辞》 B.《文言》 C.《序卦》 D.《八卦》

4、儒家的《周易》是( )化了的。

A.文学 B.政治 C.民俗 D.哲学

5.《说卦》推演卦象,说明某卦的观念象征着自然界和人世间的某些事物。譬如,乾卦象征着( )之类。

A.天和母 B.天和父 C.天和地 D.地和母

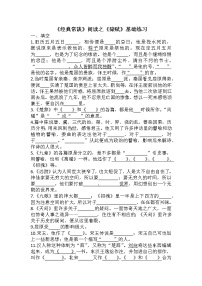

3.《尚书》第三

一、填空题

1.《尚书》是中国最古的__________________的历史。

2.记事比较的是__________________的,记言比较的是__________________的。

3.《尚书》包括__________________四代,大部分是号令,就是向大众宣布的话,小部分是君臣相告的话。

4.第一是清初的阎若璩,著《__________________》。第二是惠栋,著《古文尚书考》,两书辨析详明,证据确凿,教伪孔体无完肤,真相毕露。但将作伪的罪名加在梅赜头上,还不免未达一间。第三是清中叶的丁晏,著《尚书余论》,才将真正的罪人王肃指出。千年公案,从此可以定论。

二、选择题

1.《尚书》的主要思想其实就是( ),在上古时期,统治者们只要搬出“上天”和“先祖”来,就能让臣民信服,能够有效地解决纷争。

A.“鬼治主义” B.“礼治” C.“法制” D.“以人为本”

2.伪《古文尚书》是( )末年,魏国的王肃伪作的《古文尚书》,这部书还带着( )的传。

A.汉 鲁恭王 B.三国 孔安国 C.东晋 梅赜 D.西汉 孔安国

3.伪《古文尚书》一直流传到( )初期才被人们识破。

A.晋朝 B.汉朝 C.明朝 D.清朝

4.儒家所传的“五经”中,( )残缺最多,因而问题也最多。

A.《周易》 B.《诗经》 C.《春秋》 D.《尚书》

4.《诗经》第四

一、填空题

1.歌谣可分徒歌和乐歌,__________________随口唱,__________________随乐器唱。

2.今《诗经》共__________________篇,其中六篇有目无诗,实存三百零五篇。

3.《诗序》有《大序》《小序》。《大序》托名__________________,《小序》约出自__________________。

4.最有权威的毛氏《诗传》和郑玄《__________________》差不多全是断章取义,甚至断句取义——断句取义是在一句两句里拉出一个两个字来发挥,比起断章取义,真是变本加厉了。

5. __________________本是唱诗给人听,但在《大序》里,也许是“直铺陈今之政教善恶”的意思。__________________、__________________都是《大序》所谓“主文而谲谏”,不直陈而用譬喻叫“主文”,委婉讽刺叫“谲谏”。

二、选择题

1.《国风》是( )的意思。

A.国官乐 B.国土乐 C.国祭祀之乐 D.国贵族之乐

2.比、兴都是政教的譬喻,但在诗篇( )的叫做兴。

A.发端 B.间 C.尾 D.题

3.《诗经》中除了风、雅、颂,还有两篇“南”,分别是( )。

A.《周南》 《召南》 B.《商南》 《召南》

C.《周南》《鲁南》 D.《商南》 《周南》

5.三《礼》 第五

《“三礼”第五》基础练习

一、填空

1、许多人家的中堂里,供奉着“ ”的大牌位。 代表生命的本源。 是祖先的意思,祖先是家族的本源。 是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子只称这些为礼的 。

2、荀子是 大师。儒家所称道的礼,包括

等等,却都加以合理的说明。从那“三本说”,可以知道儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认礼为治乱的根本;这种思想可以叫作 。

3、 生万物,是个很古的信仰。这个天是个能视能听的上帝,管生杀,管赏罚。在地上的代表,便是 。

4、天子 ,和子孙祭祖先一样。 生万物是个事实。人都靠着地里长的活着,地里长的不够了,便闹饥荒;地的力量自然也引起了信仰。天子诸侯祭 ,祭 ,都是这个来由。

5、王道不外乎 , 是王道的一部份,按儒家说是

的。既通乎人情,自然该诚而不伪了。

6、《老子》里攻击礼,说“ ”;后世有些人攻击礼,说“ ”;近来大家攻击礼教,说“ 的”。这都是指着那些个 说的。

7、 教人平心静气,互相和爱,教人联合起来,成为一整个儿。乐有 的功用,所以与 是相通的。按儒家说,礼、 ,到头来只是一个道理;这四件都顺理成章了,便是王道。

8、孔子教学生要“ ”;那时要养成一个人才,必需学习这些。

9、关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《 》、《 》、《 》。《 》已亡佚,《 》和《 》相传都是 作的。

10、《 》大约是当时实施的礼制,但多半只是士的礼。《 》可以说是 和 的混合物;

11、《周礼》却是一套理想的 。

12、“记”是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作;所述的礼制有实施的,也有理想的,又叫作《 》。

13、汉代所见的“记”很多,但流传到现在的只有三十八篇《 》和四十九篇《 》。后世所称《 》,多半专指《 》说。大戴是 ;小戴是 ,戴德的侄儿。相传他们是这两部书的编辑人。但二戴都是 的《仪》、《礼》专家。

二、简答:

1、“三礼”指的是那“三礼”?作者分别是谁?

2、请同学们谈谈《礼记》的发展史。

6.《春秋》三传 第六

《“春秋三传”第六》基础练习

一、填空

1. “ ”是古代 的通称。古代朝廷大事,多在春、秋二季举行,所以记事的书用这个名字。各国有各国的春秋,但是后世都不传了。传下的只有一部《 》,《 》成了它的专名,便是《 》了。传说这部《 》是 作的,至少是他编的。

2. 但是《 》里所载的《春秋经》,获麟后还有,而且在记了“孔子卒”的哀公十六年后还有:据说那却是他的弟子们续修的了。这个故事虽然够感伤的,但我们从种种方面知道,它却不是真的。

3. 《 》只是 的旧文, 不曾掺进手去。

4. 《 》可是一部 ,里面所记的 ,有

次和西方科学家所推算的相合,这决不是偶然的。

5. 书起于 元年,到 十四年止,共 年(西元前七二二——四八一);后世称这二百四十二年为 。书中纪事按年月日,这叫作 。《春秋》是我国现存的 。书中虽用鲁国纪元,所记的却是各国的事,所以也是我们

史。

6. 所记的齐桓公、晋文公的霸绩最多;后来说“ ”是《 》大义,便是从这里着眼。

7. 古代史官记事,有两种目的:一是 ,二是 。《国语》记楚国申叔时论教太子的科目,有“春秋”一项,说“春秋”有 的作用,可以戒劝太子的心。

8. 是第一个开门授徒,拿 教给平民的人,《 》也该是他的一种科目。

9. 《 》、《 》、《 》,所谓《春秋》三传里,所引孔子解释和评论的话,大概就是检的这一些。

10. 三传特别注重《春秋》的 作用;征实与否,倒在其次。按三传的看法,《春秋》大义可以从两方面说:其一是: ;其二是: 。前者是 ,后者是 的程序。这都是 。而 ,也包括在王道里。

11. 《春秋》里记灾,表示 ;记鬼,表示 ,也还是

意思。

12. 三传之中,公羊、谷梁两家全以 为主,左氏却以 为主。

13. 《左传》这部书,汉代传为鲁国 所作。

14. 《左传》以外,还有一部分国记载的《 》,汉代也认为 所作,称为《 》。后世学者怀疑这一说的很多。

15. 《左传》这部书大体依《 》而作;参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“ ”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

16. 作《 》说:“左氏艳而富,其失也巫”;“艳”是文章美,“富”是材料多,“巫”是多叙鬼神,预言祸福。这是句公平话。注《左传》的,汉代就不少,但那些许多已散失;现存的只有晋杜预注,算是最古了。

17. 作《 》,论到《 》,说“其文缓,其旨远”,“缓”是委婉,“远”是含蓄。这不但是好史笔,也是好文笔。所以《左传》不但是 ,也是 。

18. 《左传》的文学本领,表现在 和 上。春秋列国,盟会颇繁,使臣会说话不会说话,不但关系荣辱,并且关系利害,出入很大,所以极重辞令。

二、简答:

1.“春秋”三传指哪三传?作者分别是谁?

2. 《春秋》分两个方面分别是什么?

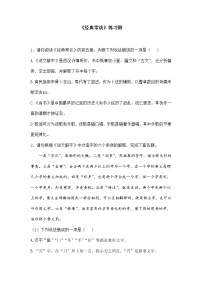

7.《四书》第七

《四书》基础练习

一、填空

1.五经是《 》、《 》、《 》、《 》、《 》;

2.四书按照普通的顺序是《 》、《 》、《 》、《 》,前二者又简称《 》、《 》,后二者又简称《 》、《 》。

3.科举是一种竞争的考试制度,考试的主要科目是 ,题目都出在“ ”里,而且是 的“四书”里。

4.这四种书原来并不在一起,《 》、《 》都在《 》里,《 》、《 》是单行的。这些书原来只算是 书,朱子原来也只称为“ ”。

5.但最初用力提倡这几种书的是 兄弟。他们说:“《 》是 的遗书,是初学者 的门径。只有从这部书里,还可以知道 的程序。

6.他们是很推尊《 》的。他们在另一处说:“‘不偏’叫作‘中’,‘不易’叫作‘庸’;‘中’是 ,‘庸’,是 。《 》是 的书,是子思记下来传给 的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。”

7.“六艺”指 。大学里教 、 、 、 的道理。所教的都切于民生日用,都是实学。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、 、 、 、 ”,是循序渐进的。程子说是“初学者入德的门径”,就是为此。所以程子举为初学者 。

8.《论》、《孟》虽然也切实,却是“ ”,浅深先后,次序既不分明,抑扬可否,用意也不一样,初学者领会较难。所以程子放在第二步。

9.至于《 》,是 的心法,初学者领会更难,程子所以另论。

10.但朱子认为,有了《 》的提纲挈领,便能领会《 》、《 》里精微的分别去处;融贯了《 》、《 》的旨趣,也便能领会《 》里的心法。他所以将《中庸》放在第三步,和《大学》、《论》、《孟》合为“四书”,作为初学者的基础教本。

11.至于顺序变为《学》、《庸》、《论》、《孟》,那是书贾因为《 》、《 》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

12.照近人的研究,《 》的思想和文字,很有和 相同的地方,大概是 的著作。

13.《 》是孔子弟子们记的。《 》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。儒家称孟子为“ ”,次于孔子。

14.《 》传授心法,正是 的根本。将它加在《 》、《 》、《 》之后而成“ ”,朱子死后朝廷将他的“四书”注审定为官书,从此盛行起来。他果然成了传儒家道统的大师了。

15.九经:《 》,《 》,《 》,三《礼》,《春秋》三传。

16.十三经:《易》,《书》,《诗》,三《礼》,《春秋》三传,《 》,《 》,《 》,《 》。

8.《战国策》第八

《战国策》基础练习

一、填空

1.春秋末年,列国大臣的势力渐渐膨胀起来。晋国让 、 、 三家分了。这些, 只得承认了。这是 崩坏的开始。那时候周室也经过了内乱,土地大半让邻国抢去,剩下的又分为 、 ;东、西周各有君王,彼此还争争吵吵的。

2. 、 、 、 、 、 、 ,称为“七雄”。

3.封建制度既然在崩坏中,七雄便各成一单位,各自争存,各自争强;国际政局比春秋时代紧张多了。战争也比从前严重多了。孟子说:“ 。”可见那凶惨的情形。后人因此称这时代为 。

4.那时候君主和大臣都竭力招揽有技能的人,甚至学鸡鸣、学狗盗的也都收留着。这是所谓“ ”、“ ”的风气。其中最高的是 ,是 。

5.外交办得好,只凭口舌排难解纷,可以免去战祸;就是不得不战,也可以多找一些与国,一些帮手。担负这种外交的人,便是那些 ,那些 。6.这时候的游说之士,有的劝六国联合起来 ,有的劝六国联合起来亲秦。前一派叫“ ”,是联合南北各国的意思,后一派叫“ ”,是联合东西各国的意思——只有秦是西方的国家。

7.合纵派的代表是 ,连横派的是 ,他们可以代表所有的战国游说之士。

8.后世提到游说的策士,总想到这两个人,提到纵横家,也总是想到这两个人。他们都是 的弟子。

9.苏秦使锥子扎腿的时候,自己发狠道:“那有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理!”这正是战国策士的心思。他们凭 ,给人家划策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是 ;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。

10.记载那些说辞的书叫《 》,是 代 编定的。

11.这部书除文辞之胜外,所记的事,上接 时代,下至 、 兴起为止,共 年(西元前四〇三——二〇二),也是一部 。所谓 ,便指这里的二百零二年;而战国的名称也是刘向在这部书的序里定出的。

9.《史记》《汉书》第九

《经典常谈》阅读之《史记》《汉书》基础练习

一、填空

1.说起中国的史书,《 》、《 》,真是无人不知,无人不晓。这有两个原因。一则这两部书是最早的有系统的历史,再早虽然还有《尚书》、《鲁春秋》、《国语》、《春秋左氏传》、《战国策》等,但《 》、《 》、《 》,都是记言的史,不是记事的史。《 》和《 》是记事的史了,可是《 》太简短,《 》虽够铺排的,而跟着《 》编年的系统,所记的事还不免散碎。

2.《 》创了“纪传体”,叙事自黄帝以来到著者当世,就是 的时候,首尾 年。《 》采用了《 》的体制,却以 为断,从 到 ,只 年。后来的史书全用《 》的体制,断代成书;二十四史里,《 》、《 》以外的二十二史都如此。这称为“ ”。

3.《 》、《 》,可以说都是“ ”的源头。二则,这两部书都成了文学的古典;两书有许多相同处,虽然也有许多相异处。大概 、 、 到 ,喜欢《 》的多, 以后喜欢《 》的多,而明、清两代尤然。这是两书文体各有所胜的缘故。但历来班、马并称,《 》、《 》连举,它们叙事写人的技术,毕竟是大同的。

4.《 》,汉 著。 字 ,左冯翊夏阳(今陕西韩城)人,他是太史令 的儿子。

5.武帝听了他的话,想着贰师将军是自己派的元帅,司马迁却将功劳归在投降的李陵身上,真是大不敬;便教将他抓起来,下在狱里。第二年,武帝杀了李陵全家,处司马迁 。

6.他出了狱,不久却又作了宦者作的官, ,重被宠信。但他还继续写他的书。直到征和二年(西元前九一),全书才得完成,共 篇,五十二万六千五百字。汉人称为《 》、《 》、《 》、《 》。魏、晋间才简称为《 》,《史记》便成了定名。

7. 是在周末官守散失时代 保存文献的人; 是秦火以后第一个保存文献的人。他们保存的方法不同,但是用心一样。

8.《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法,只据 录,使善恶自见。

9.《史记》体例有五: 本纪,记 ,是编年的。 表,以 为主。 书,记 。 世家,记 。 列传,类记 。史家称为“ ”,从《史记》起始。

10.《 》虽也可算通史,但是规模完具的通史,还得推《 》为第一部书。 根据他父亲 的意见,说 “善叙事理,辩而不华,质而不俚;其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。“直”是“ ”的意思;简省而能明确,便见本领。

11.《史记》共 篇, 占了全书的过半数;司马迁的史观是以 为中心的。他最长于描写;靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上。

12.《 》,汉 著。 ,字 ,扶风安陵(今陕西咸阳)人。

13.《汉书》的名称从《 》来,是 定的。共 年,作 凡百篇,称为《 》。

14.《史记》成于一人之手,《汉书》成于四人之手。表、志由 和马续补成;纪、传从昭帝至平帝有班彪的《 》作底本。

15.《史记》当时还用 文字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用 ,句子也长了。这正是 的影响。

16.《汉书》 ,这是一。《汉书》 ,这是二。《汉书》 ,这是三。这都是“事有必至,理有固然”,不足为《汉书》病。

17.郑樵称赞《史记》,说是“ ”。

18.《史》、《汉》可以说是各自成家。《史记》“ ”,《汉书》“ ”。

二、简答:

1.“这都是‘事有必至,理有固然’,不足为《汉书》病.”期原因是什么?

2. 比较《史记》和《汉书》的异同点。

10.诸子第十

《经典常谈》阅读之《诸子》基础练习

一、填空

1. 末年, 开始崩坏, 的统治权,渐渐维持不住。社会上的阶级,有了紊乱的现象。到了 ,更看见 解放,商人抬头。这时候一切 制度,都起了根本的变化。

2.这些人也都根据他们自己的见解各说各的,都“ , ”。这便是 ,大部份可以称为 。这是一个思想解放的时代,也是一个思想发达的时代,在中国学术史里是稀有的。

3.诸子都出于职业的“ ”。“ ”本是封建制度里贵族的末一级;但到了春秋、战国之际,“ ”成了 的通称。

4.这样发展了一些自由职业;靠这些自由职业为生的,渐渐形成了一个特殊阶级,便是“ ”的“ ”。这些“ ”,这些专家,后来居然开门授徒起来。徒弟多了,声势就大了,地位也高了。他们除掉执行自己的职业之外,不免根据他们专门的知识技能,研究起当时的文化和制度来了。这就有了种种看法和主张。各“ ”。 便是这样兴起的。

5.第一个开门授徒发扬光大那非农非工非商非官的“士”的阶级的,是 。他的教书有一个特别的地方,就是“ ”。

6.他大招学生,不问身家,只要缴相当的学费就收;收来的学生,一律教他们读 等名贵的古籍,并教他们 等功课。这些从前是只有贵族才能够享受的,孔子是第一个将 的人。

7.他又带着学生,周游列国,说 ;这也是从前没有的。他一个人开了 的风气,是“ ”阶级的老祖宗。他是旧文化、旧制度的辩护人,以这种姿态创始了所谓 家。

8.他自己说,“ ”;所述的,所信所好的,都是 的文化和制度。 等是周文化的代表,所以他拿来作学生的必修科目。。因此《诗》、《书》、《礼》、《乐》等便成为儒家的专有品了。

9.孔子教学生读各种书,学各种功课之外,更注重 。他说 ,要有 ,能够 ,这所谓 ;一面还得合乎礼,就是遵守社会的规范。

10.孔子以后,儒家还出了两位大师, 和 。 名 ,邹人; 名 ,赵人。这两位大师代表 家的两派。他们也都拥护周代的文化和制度,但更进一步的加以理论化和理想化。

11.孟子说人性是 。人都有恻隐心、羞恶心、辞让心、是非心;这便是仁、义、 、 等善端,只要能够加以扩充,便成善人。这些善端,又总称为“ ”。圣王本于“不忍人之心”,发为“不忍人之政”,便是“ ”,“王政”。和王政相对的是 。

12.荀子说人性是 的。性是生之本然,里面不但没有 ,还有 等恶端。所以善是 的。

13.孟子反对功利,他却注重它。他论王霸的分别,也从功利着眼。孟子注重 ,他却注重 。

14.墨家的创始者 ,鲁国人,后来做到宋国的大夫,但出身大概是很微贱的。“墨”原是作 的意思,大概是个诨名;“翟”是名字。墨家本是贱者,也就不辞用那个诨名自称他们的学派。墨家是有团体组织的,他们的首领叫作“ ”;墨子大约就是第一任“钜子”。他们不但是打仗的专家,并且是制造 的专家。

15.《 》里只讲守的 ,攻的方面,特意不讲。这是他们的“ ” 。他们说天下大害,在于人的互争;天下人都该视人如己,互相帮助,不但利他,而且利己。这是 。

16.压根儿反对一切文化和制度的是 家。道家出于 。对于世事,取一种不闻不问的态度。他们讥评孔子“ ”,费力不讨好;他们自己便是知其不可而不为的、独善其身的聪明人。

17.后来有个 ,也是这一流人,他却将这种态度理论化了,建立“ ”的学说。他主张“ ”。所谓“ ”,便是 。杨朱实在是 家的先锋。

18. 相传姓 名 ,楚国 。 名 ,宋国人,他的思想却接近楚人。老学以为 ,都遵循一定的公律,在天然界如此,在人事界也如此。这叫作“ ”。顺应这些公律,便不须避害,自然能避害。

19.“无为而为,不治而治”。那就 了。自然就是“ ”,就是 的总原理。物得道而生,是道的具体表现。一物所以生的原理叫作“ ”,“德”是“得”的意思。所以 都是自然的。这是 的根本思想,也是 的根本思想。 两派,汉代总称为 家。

20. ,赵人。他这一派不重 而重 ,他说概念有 的存在。譬如一块坚而白的石头,看的时候只见白,没有坚;摸的时候只觉坚,不见白。所以 两者是分离的。这种纯理论,在哲学上是有它的价值的。至于辩者对于社会政治的主张,却近于 。

21.儒、墨、道各家有一个共通的态度,就是 ;他们都 。孔子托于 ,墨子托于 ,孟子托于 ,老、庄托于传说中尧、舜以前的人物;一个比一个古,一个压一个。

22.不托古而变古的只有法家。法家出于“ ”,法术之士是以 为职业的专家。法术之士便创一种新的政治方法帮助当时的君主整理国政,作他们的参谋。这就是 。当时现实政治和各方面的趋势是变古——尊 、禁 、重 。法术之士便拥护这种趋势,加以理论化。

23.他们中间有重 、重 、重 三派,而 集其大成。他本是韩国的贵族,学于 。他采取荀学、老学和辩者的理论,创立他的一家言;他说 三者都是“ ”,缺一不可。

24.势的表现是 ,赏罚严,才可以推行法和术。术是 的技巧。法是 ,明主制下了法,庸主只要守着,也就可以治了。君主能够兼用法、术、势,就可以一驭万,以静制动, 。

25.诸子都讲政治,但都是非职业的,多偏于 。只有法家的学说,从 政治出来,切于实用。中国后来的政治,大部份是受法家的学说支配的。

26.古代贵族养着 、 专家,也养着 、 专家。礼、乐原来的最大的用处在丧、祭。丧、祭用礼、乐专家,也用巫祝;巫祝固然是迷信的;礼、乐里原先也是有迷信成份的。礼、乐专家后来沦为 ;巫祝术数专家便沦为 。汉代所称的 便出于 。

27.战国末期,秦相 教许多门客合撰了一部《 》。它是 完整的书。到了汉武帝的时候,淮南王 仿效吕不韦的故智,教门客编了一部《 》,也以 家为基调,也想来统一思想。但成功的不是他,是 。

二、简答:

1. “诸子”百家有哪些学派?他们各家的观点是什么?

2、“儒家”是如何成为君主认可的“正统”思想的?

参考答案

一、作者常识

朱自清原名自华,字佩弦,号秋实,后改名自清。代表作有《荷塘月色》《背影》《春》《匆匆》等。

二、 作品内容

《经典常谈》一书分十三个专题介绍了一些主要的古代经典,分别是:《说文解字》、《周易》、《尚书》、《诗经》、三礼、《春秋》三传、四书、《战国策》、《史记》《汉书》、诸子、辞赋、诗、文。

《说文解字》第一参考答案

一、填空题

1.天雨粟,鬼夜哭 2.战国 3.而仓颉独传者4.《仓颉篇》;《爰历篇》;《博学篇》 5.契;印

二、选择题

1. D 2. A 3. A 4. C 5. D

《周易》第二参考答案

一、填空题

1.尚书;周易 2.伏羲氏 3.变易 4.儒家

二、选择题

1. B 2. C 3. A 4. D 5. B

《尚书》第三

一、填空题

1.记言 2.间接;直接 3.虞、夏、商、周 4.古文尚书疏证

二、选择题

1. A 2. B 3. D 4. D

《诗经》第四

一、填空题

1.徒歌;乐歌2.三百一十,3.子夏;大小毛公 4.诗笺 5.赋;比;兴

二、选择题

1. B 2. A 3. A

《经典常谈》阅读之《“三礼”第五》基础练习答案

1.许多人家的中堂里,供奉着“天地君亲师”的大牌位。天地代表生命的本源。亲是祖先的意思,祖先是家族的本源。君师是政教的本源。人情不能忘本,所以供奉着这些。荀子只称这些为礼的三本。

2.荀子是儒家大师。儒家所称道的礼,包括政治制度、宗教仪式、社会风俗习惯等等,却都加以合理的说明。从那“三本说”,可以知道儒家有拿礼来包罗万象的野心,他们认礼为治乱的根本;这种思想可以叫作礼治主义。

3.天生万物,是个很古的信仰。这个天是个能视能听的上帝,管生杀,管赏罚。在地上的代表,便是天子。天子祭天,和子孙祭祖先一样。地生万物是个事实。人都靠着地里长的活着,地里长的不够了,便闹饥荒;地的力量自然也引起了信仰。天子诸侯祭社稷,祭山川,都是这个来由。

4.王道不外乎人情,礼是王道的一部份,按儒家说是通乎人情的。既通乎人情,自然该诚而不伪了。

5.但儒家所称道的礼,并不全是实际施行的。有许多只是他们的理想,这种就不一定通乎人情了。

6.《老子》里攻击礼,说“有了礼,忠信就差了”;后世有些人攻击礼,说“礼不是为我们定的”;近来大家攻击礼教,说“礼教是吃人的”。这都是指着那些个伪礼说的。

7.乐教人平心静气,互相和爱,教人联合起来,成为一整个儿。乐有改善人心、移风易俗的功用,所以与政治是相通的。按儒家说,礼、乐、刑、政,到头来只是一个道理;这四件都顺理成章了,便是王道。

8.孔子教学生要“兴于诗,立于礼,成于乐”;那时要养成一个人才,必需学习这些。

9.关于礼,汉代学者所传习的有三种经和无数的“记”。那三种经是《仪礼》、《礼古经》、《周礼》。《礼古经》已亡佚,《仪礼》和《周礼》相传都是周公作的。

10.《仪礼》大约是当时实施的礼制,但多半只是士的礼。《仪礼》可以说是宗教仪式和风俗习惯的混合物;

11.《周礼》却是一套理想的政治制度。

12.“记”是儒家杂述礼制、礼制变迁的历史,或礼论之作;所述的礼制有实施的,也有理想的,又叫作《礼记》。

13. 汉代所见的“记”很多,但流传到现在的只有三十八篇《大戴记》和四十九篇《小戴记》。后世所称《礼记》,多半专指《小戴记》说。大戴是戴德;小戴是戴圣,戴德的侄儿。相传他们是这两部书的编辑人。但二戴都是西汉的《仪》、《礼》专家。

《经典常谈》阅读之《”春秋三传”第六》答案

1.“春秋”是古代记事史书的通称。古代朝廷大事,多在春、秋二季举行,所以记事的书用这个名字。各国有各国的春秋,但是后世都不传了。传下的只有一部《鲁春秋》,《春秋》成了它的专名,便是《春秋经》了。传说这部《春秋》是孔子作的,至少是他编的。

2.但是《左传》里所载的《春秋经》,获麟后还有,而且在记了“孔子卒”的哀公十六年后还有:据说那却是他的弟子们续修的了。这个故事虽然够感伤的,但我们从种种方面知道,它却不是真的。

3.《春秋》只是鲁国史官的旧文,孔子不曾掺进手去。

4.《春秋》可是一部信史,里面所记的鲁国日食,有三十次和西方科学家所推算的相合,这决不是偶然的。

5.书起于隐公元年,到哀公十四年止,共二百四十二年(西元前七二二——四八一);后世称这二百四十二年为春秋时代。书中纪事按年月日,这叫作编年。《春秋》是我国现存的第一部编年史。书中虽用鲁国纪元,所记的却是各国的事,所以也是我们第一部通史。

6.所记的齐桓公、晋文公的霸绩最多;后来说“尊王攘夷”是《春秋》大义,便是从这里着眼。

7.古代史官记事,有两种目的:一是征实,二是劝惩。《国语》记楚国申叔时论教太子的科目,有“春秋”一项,说“春秋”有奖善、惩恶的作用,可以戒劝太子的心。

8.孔子是第一个开门授徒,拿经典教给平民的人,《鲁春秋》也该是他的一种科目。

9.《左传》、《公羊传》、《榖梁传》,所谓《春秋》三传里,所引孔子解释和评论的话,大概就是检的这一些。

10.三传特别注重《春秋》的劝惩作用;征实与否,倒在其次。按三传的看法,《春秋》大义可以从两方面说:其一是:明辨是非,分别善恶,提倡德义,从成败里见教训;其二是:夸扬霸业,推尊周室,亲爱中国,排斥夷狄,实现民族大一统的理想。前者是人君的明鉴,后者是拨乱反正的程序。这都是王道。而敬天事鬼,也包括在王道里。

11.《春秋》里记灾,表示天罚;记鬼,表示恩仇,也还是劝惩的意思。

12.三传之中,公羊、谷梁两家全以解经为主,左氏却以叙事为主。

13.《左传》这部书,汉代传为鲁国左丘明所作。

14.《左传》以外,还有一部分国记载的《国语》,汉代也认为左丘明所作,称为《春秋外传》。后世学者怀疑这一说的很多。

15.《左传》这部书大体依《春秋》而作;参考群籍,详述史事,征引孔子和别的“君子”解经评史的言论,吟味书法,自成一家言。

16.晋范宁作《谷梁传序》说:“左氏艳而富,其失也巫”;“艳”是文章美,“富”是材料多,“巫”是多叙鬼神,预言祸福。这是句公平话。注《左传》的,汉代就不少,但那些许多已散失;现存的只有晋杜预注,算是最古了。

17.杜预作《春秋序》,论到《左传》,说“其文缓,其旨远”,“缓”是委婉,“远”是含蓄。这不但是好史笔,也是好文笔。所以《左传》不但是史学的权威,也是文学的权威。

18.《左传》的文学本领,表现在记述辞令和描写战争上。春秋列国,盟会颇繁,使臣会说话不会说话,不但关系荣辱,并且关系利害,出入很大,所以极重辞令。

《四书》基础练习答案

一、填空

1.五经是《易》、《书》、《诗》、《礼》、《春秋》;

2.四书按照普通的顺序是《大学》、《中庸》、《论语》、〈孟子》,前二者又简称《学》、《庸》,后二者又简称《论》、《孟》。

3.科举是一种竞争的考试制度,考试的主要科目是八股文,题目都出在“四书”里,而且是朱注的“四书”里。

4.这四种书原来并不在一起,《学》、《庸》都在《礼记》里,《论》、《孟》是单行的。这些书原来只算是诸子书,朱子原来也只称为“四子”。

5.但最初用力提倡这几种书的是程颢、程颐兄弟。他们说:“《大学》是孔门的遗书,是初学者入德门径。只有从这部书里,还可以知道古人做学问的程序。

6.他们是很推尊《中庸》的。他们在另一处说:“‘不偏’叫作‘中’,‘不易’叫作‘庸’;‘中’是天下的正道,‘庸’,是天下的定理。《中庸》是孔门传授心法的书,是子思记下来传给孟子的。书中所述的人生哲理,意味深长;会读书的细加玩赏,自然能心领神悟终身受用不尽。”

7.“六艺”指礼、乐、射、御、书、数。大学里教穷理、正心、修己、治人的道理。所教的都切于民生日用,都是实学。《大学》这部书便是古来大学里教学生的方法,规模大,节目详;而所谓“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”,是循序渐进的。程子说是“初学者入德的门径”,就是为此。所以程子举为初学者第一部书。

8.《论》、《孟》虽然也切实,却是“应机接物的微言”,浅深先后,次序既不分明,抑扬可否,用意也不一样,初学者领会较难。所以程子放在第二步。

9.至于《中庸》,是孔门的心法,初学者领会更难,程子所以另论。

10.但朱子认为,有了《大学》的提纲挈领,便能领会《论》、《孟》里精微的分别去处;融贯了《论》、《孟》的旨趣,也便能领会《中庸》里的心法。他所以将《中庸》放在第三步,和《大学》、《论》、《孟》合为“四书”,作为初学者的基础教本。

11.至于顺序变为《学》、《庸》、《论》、《孟》,那是书贾因为《学》、《庸》篇页不多,合为一本的缘故;通行既久,居然约定俗成了。

12.照近人的研究,《大学》的思想和文字,很有和荀子相同的地方,大概是荀子学派的著作。

13.《论语》是孔子弟子们记的。《孟子》据说是孟子本人和弟子公孙丑、万章等共同编定的。儒家称孟子为“亚圣”,次于孔子。

14.《中庸》传授心法,正是道统的根本。将它加在《大学》、《论》、《孟》之后而成“四书”,朱子死后朝廷将他的“四书”注审定为官书,从此盛行起来。他果然成了传儒家道统的大师了。

15.九经:《易》,《书》,《诗》,三《礼》,《春秋》三传。

16.十三经:《易》,《书》,《诗》,三《礼》,《春秋》三传,《论语》,《孝经》,《尔雅》,《孟子》。

《经典常谈》阅读之《战国策》基础练习

一、填空

1.春秋末年,列国大臣的势力渐渐膨胀起来。晋国让韩、魏、赵三家分了。这些,周天子只得承认了。这是封建制度崩坏的开始。那时候周室也经过了内乱,土地大半让邻国抢去,剩下的又分为东、西周;东、西周各有君王,彼此还争争吵吵的。

2.秦、楚、燕 、韩、魏、赵、齐,称为“七雄”。

3.封建制度既然在崩坏中,七雄便各成一单位,各自争存,各自争强;国际政局比春秋时代紧张多了。战争也比从前严重多了。孟子说:“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城。”可见那凶惨的情形。后人因此称这时代为战国时代。

4.那时候君主和大臣都竭力招揽有技能的人,甚至学鸡鸣、学狗盗的也都收留着。这是所谓“好客”、“好士”的风气。其中最高的是说客,是游说之士。

5.外交办得好,只凭口舌排难解纷,可以免去战祸;就是不得不战,也可以多找一些与国,一些帮手。担负这种外交的人,便是那些策士,那些游说之士。6.这时候的游说之士,有的劝六国联合起来抗秦,有的劝六国联合起来亲秦。前一派叫“合纵”,是联合南北各国的意思,后一派叫“连横”,是联合东西各国的意思——只有秦是西方的国家。

7.合纵派的代表是苏秦,连横派的是张仪,他们可以代表所有的战国游说之士。8.后世提到游说的策士,总想到这两个人,提到纵横家,也总是想到这两个人。他们都是鬼谷先生的弟子。

9.苏秦使锥子扎腿的时候,自己发狠道:“那有游说人主不能得金玉锦绣,不能取卿相之尊的道理!”这正是战国策士的心思。他们凭他们的智谋和辩才,给人家划策,办外交;谁用他们就帮谁。他们是职业的,所图的是自己的功名富贵;帮你的时候帮你,不帮的时候也许害你。翻覆,在他们看来是没有什么的。

10.记载那些说辞的书叫《战国策》,是汉代刘向编定的。

11.这部书除文辞之胜外,所记的事,上接春秋时代,下至楚、汉兴起为止,共二百零二年(西元前四〇三——二〇二),也是一部重要的古史。所谓战国时代,便指这里的二百零二年;而战国的名称也是刘向在这部书序里定出的。

《经典常谈》阅读之《史记》《汉书》基础练习答案

1.说起中国的史书,《史记》、《汉书》,真是无人不知,无人不晓。这有两个原因。一则这两部书是最早的有系统的历史,再早虽然还有《尚书》、《鲁春秋》、《国语》、《春秋左氏传》、《战国策》等,但《尚书》、《国语》、《战国策》,都是记言的史,不是记事的史。《春秋》和《左传》是记事的史了,可是《春秋》太简短,《左氏传》虽够铺排的,而跟着《春秋》编年的系统,所记的事还不免散碎。

2.《史记》创了“纪传体”,叙事自黄帝以来到著者当世,就是汉武帝的时候,首尾三千多年。《汉书》采用了《史记》的体制,却以汉事为断,从高祖到王莽,只二百三十年。后来的史书全用《汉书》的体制,断代成书;二十四史里,《史记》、《汉书》以外的二十二史都如此。这称为“正史”。

3.《史记》、《汉书》,可以说都是“正史”的源头。二则,这两部书都成了文学的古典;两书有许多相同处,虽然也有许多相异处。大概东汉、魏、晋到唐,喜欢《汉书》的多,唐以后喜欢《史记》的多,而明、清两代尤然。这是两书文体各有所胜的缘故。但历来班、马并称,《史》、《汉》连举,它们叙事写人的技术,毕竟是大同的。

4.《史记》,汉司马迁著。司马迁字子长,左冯翊夏阳(今陕西韩城)人,(景帝中元五年——西元前一四五——生,卒年不详。)他是太史令司马谈的儿子。

5.武帝听了他的话,想着贰师将军是自己派的元帅,司马迁却将功劳归在投降的李陵身上,真是大不敬;便教将他抓起来,下在狱里。第二年,武帝杀了李陵全家,处司马迁宫刑。

6.他出了狱,不久却又作了宦者作的官,中书令,重被宠信。但他还继续写他的书。直到征和二年(西元前九一),全书才得完成,共一百三十篇,五十二万六千五百字。汉人称为《太史公书》、《太史公》、《太史公记》、《太史记》。魏、晋间才简称为《史记》,《史记》便成了定名。

7.孔子是在周末官守散失时代第一个保存文献的人;司马迁是秦火以后第一个保存文献的人。他们保存的方法不同,但是用心一样。

8.《史记》虽然窃比《春秋》,却并不用那咬文嚼字的书法,只据事实录,使善恶自见。

9.《史记》体例有五:十二本纪,记帝王政迹,是编年的。十表,以分年略记世代为主。八书,记典章制度的沿革。三十世家,记侯国世代存亡。七十列传,类记各方面人物。史家称为“纪传体”,从《史记》起始。

10.《春秋左氏传》虽也可算通史,但是规模完具的通史,还得推《史记》为第一部书。班固根据他父亲班彪的意见,说司马迁“善叙事理,辩而不华,质而不俚;其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录”。“直”是“简省”的意思;简省而能明确,便见本领。

11.《史记》共一百三十篇,列传占了全书的过半数;司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写;靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上。

12.《汉书》,汉班固著。班固,字孟坚,扶风安陵(今陕西咸阳)人。

13.《汉书》的名称从《尚书》来,是班固定的。共二百三十年,作纪、表、志、传凡百篇,称为《汉书》。

14.《史记》成于一人之手,《汉书》成于四人之手。表、志由曹大家和马续补成;纪、传从昭帝至平帝有班彪的《后传》作底本。

15.《史记》当时还用散行文字;到了《汉书》,便弘丽精整,多用排偶,句子也长了。这正是辞赋的影响。

16.《汉书》断代为书,尽可充分利用史料,尽其颂述功德的职分;载事既多,文字自然繁了,这是一。《汉书》载别人文字也比《史记》多,这是二。《汉书》文字趋向骈体,句子比散体长,这是三。这都是“事有必至,理有固然”,不足为《汉书》病。

17.郑樵称赞《史记》,说是“六经之后,惟有此作”。

18.《史》、《汉》可以说是各自成家。《史记》“文直而事核”,《汉书》“文赡而事详”

《经典常谈》阅读之《诸子》基础练习答案

1.春秋末年,封建制度开始崩坏,贵族的统治权,渐渐维持不住。社会上的阶级,有了紊乱的现象。到了战国,更看见农奴解放,商人抬头。这时候一切政治的、社会的、经济的制度,都起了根本的变化。

2.这些人也都根据他们自己的见解各说各的,都“持之有故,言之成理”。这便是诸子之学,大部份可以称为哲学。这是一个思想解放的时代,也是一个思想发达的时代,在中国学术史里是稀有的。

3.诸子都出于职业的“士”。“士”本是封建制度里贵族的末一级;但到了春秋、战国之际,“士”成了有才能的人的通称。

4.这样发展了一些自由职业;靠这些自由职业为生的,渐渐形成了一个特殊阶级,便是“士农工商”的“士”。这些“士”,这些专家,后来居然开门授徒起来。徒弟多了,声势就大了,地位也高了。他们除掉执行自己的职业之外,不免根据他们专门的知识技能,研究起当时的文化和制度来了。这就有了种种看法和主张。各“思以其道易天下”。诸子百家便是这样兴起的。

5.第一个开门授徒发扬光大那非农非工非商非官的“士”的阶级的,是孔子。他的教书有一个特别的地方,就是“有教无类”。

6.他大招学生,不问身家,只要缴相当的学费就收;收来的学生,一律教他们读《诗》、《书》等名贵的古籍,并教他们礼乐等功课。这些从前是只有贵族才能够享受的,孔子是第一个将学术民众化的人。

7.他又带着学生,周游列国,说当世的君主;这也是从前没有的。他一个人开了讲学和游说的风气,是“士”阶级的老祖宗。他是旧文化、旧制度的辩护人,以这种姿态创始了所谓儒家。

8.他自己说,“述而不作,信而好古”;所述的,所信所好的,都是周代的文化和制度。《诗》、《书》、《礼》、《乐》等是周文化的代表,所以他拿来作学生的必修科目。。因此《诗》、《书》、《礼》、《乐》等便成为儒家的专有品了。

9.孔子教学生读各种书,学各种功课之外,更注重人格的修养。他说为人要有真性情,要有同情心,能够推己及人,这所谓“直”、“仁”、“忠”、“恕”;一面还得合乎礼,就是遵守社会的规范。

10.孔子以后,儒家还出了两位大师,孟子和荀子。孟子名轲,邹人;荀子名况,赵人。这两位大师代表儒家的两派。他们也都拥护周代的文化和制度,但更进一步的加以理论化和理想化。

11.孟子说人性是善的。人都有恻隐心、羞恶心、辞让心、是非心;这便是仁、义、礼、智等善端,只要能够加以扩充,便成善人。这些善端,又总称为“不忍人之心”。圣王本于“不忍人之心”,发为“不忍人之政”,便是“仁政”,“王政”。和王政相对的是霸政。

12.荀子说人性是恶的。性是生之本然,里面不但没有善端,还有争夺放纵等恶端。所以善是人为的。

13.孟子反对功利,他却注重它。他论王霸的分别,也从功利着眼。孟子注重圣王的道德,他却注重圣王的威权。

14.墨家的创始者墨翟,鲁国人,后来做到宋国的大夫,但出身大概是很微贱的。“墨”原是作苦工的犯人的意思,大概是个诨名;“翟”是名字。墨家本是贱者,也就不辞用那个诨名自称他们的学派。墨家是有团体组织的,他们的首领叫作“钜子”;墨子大约就是第一任“钜子”。他们不但是打仗的专家,并且是制造战争器械的专家。

15.《墨子》里只讲守的器械和方法,攻的方面,特意不讲。这是他们的“非攻”主义。他们说天下大害,在于人的互争;天下人都该视人如己,互相帮助,不但利他,而且利己。这是“兼爱”主义。

16.压根儿反对一切文化和制度的是道家。道家出于隐士。对于世事,取一种不闻不问的态度。他们讥评孔子“知其不可而为之”,费力不讨好;他们自己便是知其不可而不为的、独善其身的聪明人。

17.后来有个杨朱,也是这一流人,他却将这种态度理论化了,建立“为我”的学说。他主张“全生保真,不以物累形”。所谓“真”,便是自然。杨朱实在是道家的先锋。

18.老子相传姓李名耳,楚国隐士。庄子名周,宋国人,他的思想却接近楚人。老学以为宇宙间事物的变化,都遵循一定的公律,在天然界如此,在人事界也如此。这叫作“常”。顺应这些公律,便不须避害,自然能避害。

19.“无为而为,不治而治”。那就无不为,无不治了。自然就是“道”,就是天地万物所以生的总原理。物得道而生,是道的具体表现。一物所以生的原理叫作“德”,“德”是“得”的意思。所以宇宙万物都是自然的。这是老学的根本思想,也是庄学的根本思想。老、庄两派,汉代总称为道家。

20.公孙龙,赵人。他这一派不重个体而重根本,他说概念有独立分离的存在。譬如一块坚而白的石头,看的时候只见白,没有坚;摸的时候只觉坚,不见白。所以白性与坚性两者是分离的。这种纯理论,在哲学上是有它的价值的。至于辩者对于社会政治的主张,却近于墨家。

21.儒、墨、道各家有一个共通的态度,就是托古立言;他们都假托古圣贤之言以自重。孔子托于文王、周公,墨子托于禹,孟子托于尧、舜,老、庄托于传说中尧、舜以前的人物;一个比一个古,一个压一个。

22.不托古而变古的只有法家。法家出于“法术之士”,法术之士是以政治为职业的专家。法术之士便创一种新的政治方法帮助当时的君主整理国政,作他们的参谋。这就是法治。当时现实政治和各方面的趋势是变古——尊君权、禁私学、重富豪。法术之士便拥护这种趋势,加以理论化。

23.他们中间有重势、重术、重法三派,而韩非子集其大成。他本是韩国的贵族,学于荀子。他采取荀学、老学和辩者的理论,创立他的一家言;他说势、术、法三者都是“帝王之具”,缺一不可。

24.势的表现是赏罚,赏罚严,才可以推行法和术。术是君主驾御臣下的技巧。法是规矩准绳,明主制下了法,庸主只要守着,也就可以治了。君主能够兼用法、术、势,就可以一驭万,以静制动,无为而治。

25.诸子都讲政治,但都是非职业的,多偏于理想。只有法家的学说,从实际政治出来,切于实用。中国后来的政治,大部份是受法家的学说支配的。

26.古代贵族养着礼、乐专家,也养着巫祝、术数专家。礼、乐原来的最大的用处在丧、祭。丧、祭用礼、乐专家,也用巫祝;这两种人是常在一处的同事。巫祝固然是迷信的;礼、乐里原先也是有迷信成份的。礼、乐专家后来沦为儒士;巫祝术数专家便沦为方士。他们关系极密切,所注意的事有些是相同的。汉代所称的阴阳家便出于方士。

27.战国末期,秦相吕不韦教许多门客合撰了一部《吕氏春秋》。它是第一部完整的书。吕不韦所以编这部书,就是想化零为整,集合众长,统一思想。他的基调却是道家。到了汉武帝的时候,淮南王刘安仿效吕不韦的故智,教门客编了一部《淮南子》,也以道家为基调,也想来统一思想。但成功的不是他,是董仲舒。

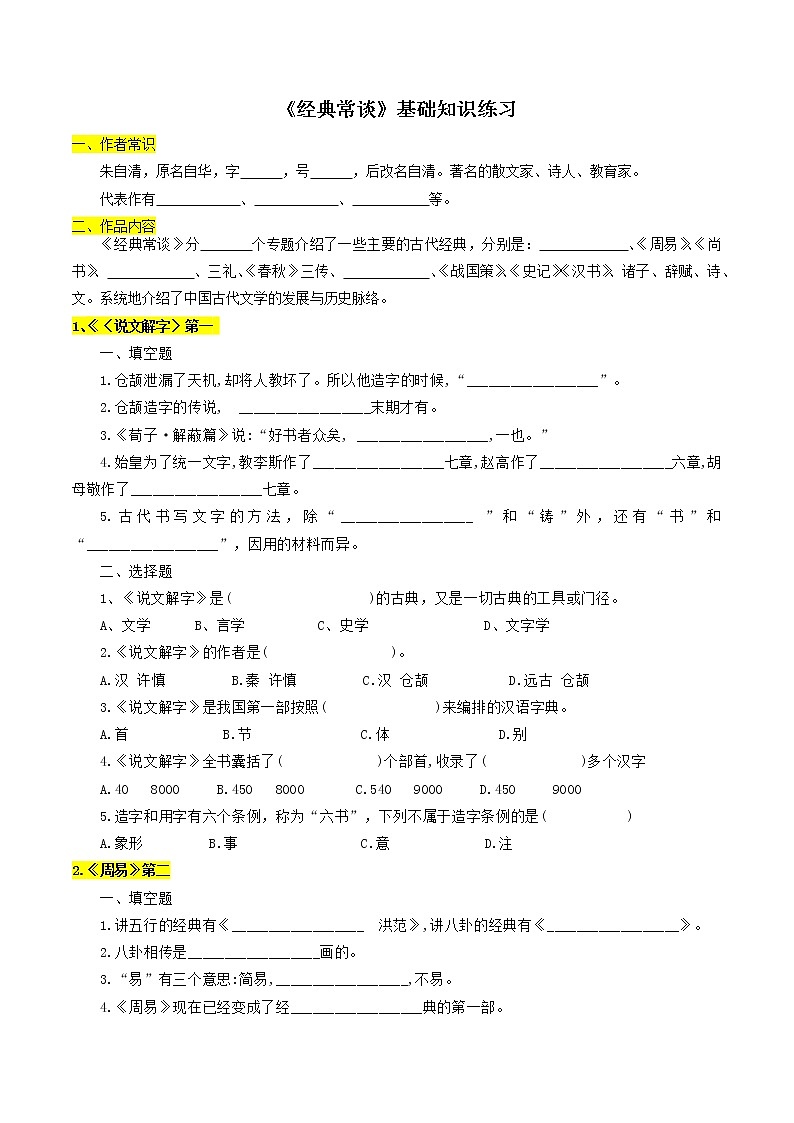

人教部编版八年级下册名著导读 《经典常谈》:选择性阅读优秀课后测评: 这是一份人教部编版八年级下册名著导读 《经典常谈》:选择性阅读优秀课后测评,共5页。试卷主要包含了选择题,名著阅读等内容,欢迎下载使用。

初中语文人教部编版八年级下册名著导读 《经典常谈》:选择性阅读优秀综合训练题: 这是一份初中语文人教部编版八年级下册名著导读 《经典常谈》:选择性阅读优秀综合训练题,共12页。试卷主要包含了填空,阅读下面的文段,回答问题等内容,欢迎下载使用。

初中语文名著导读 《经典常谈》:选择性阅读精品同步测试题: 这是一份初中语文名著导读 《经典常谈》:选择性阅读精品同步测试题,共6页。试卷主要包含了填空,简答等内容,欢迎下载使用。