- 【培优分级练】统编版高中历史(中外历史纲要上)第10课《辽夏金元的政治》同步分级练(含解析) 试卷 0 次下载

- 【培优分级练】统编版高中历史(中外历史纲要上)第2课《诸侯纷争和变法运动》同步分级练(含解析) 试卷 0 次下载

- 【培优分级练】统编版高中历史(中外历史纲要上)第3课《秦统一多民族封建国家的建立》同步分级练(含解析) 试卷 0 次下载

- 【培优分级练】统编版高中历史(中外历史纲要上)第4课《西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固》同步分级练(含解析) 试卷 0 次下载

- 【培优分级练】统编版高中历史(中外历史纲要上)第5课《三国两晋南北朝的政权更迭和民族交融》同步分级练(含解析) 试卷 0 次下载

历史(必修)中外历史纲要(上)第1课 中华文明的起源与早期国家巩固练习

展开第1课 中华文明的起源与早期国家

培优第一阶——基础过关练

一、选择题

1.下表所示为我国旧石器时代文化遗址(部分)。据表可知,中华文明起源具有

A.同步性 B.多元性 C.竞争性 D.领先性

【知识点】旧石器时代的文明解读

【笞案】B

【详解】根据题干材料可知,我国旧石器文化遗址元谋人、北京人、山顶洞人、蓝田人、巫山人"分布在全国不同的区域,

体现了中华文明起源的多元性,而非竞争性,B项正确,排除C项;根据题干材料可知,我国旧石器文化遗址“元谋人、北京人、山顶洞人、蓝田人、巫山人"分布在全国不同的区域,因为表中没有显示这些”远古居民"生活的具体时间,也没有与其他国家进行比较,因此,根据材料不能得知,中华文明起源具有同步性或具有领先性,排除A项、D项。故选B项。

2.下图是距今约7000年的河姆渡遗址出土的小陶猪。此陶猪体态肥胖,腹部下垂,四脚较短,前躯和后躯的比例介于野猪和现代家猪之间。此外,在河姆渡遗址内,破碎的猪骨和牙齿随处可见,有些陶器上也绘有猪纹。据此可知( )

A.中国南方率先开始驯化和饲养猪

B.河姆渡先民可能已产生审美意识

C. 长江中下游开始出现原始畜牧业

D.制陶是新石器时代主要的手工业

【知识点】新石器时代的文明

【答案】B

【详解】根据"有些陶器上也绘有猪纹"”,可知河姆渡人有意识地装饰手工业产品,已经产生了审美意识,B项正确;

材料缺少南北方的对比信息,不能得出A项结论,排除A项;

中国原始农业产生于距今一万年左右,“开始”的说法不符合史实,排除C项;根据材料无法得知何为新时代主要的手工业,排除D项。

故选B项。

- 在中国古代社会,“国"和"家"对统治者而言是紧密相连的。从政治角度看,古代社会中"国"和“家""的重要联结点是

A.禅让制 B.王位世袭制 c.郡县制 D.察举制

【知识点】王位世袭制解读

【答案】B

【详解】政治权力分配与血缘关系相结合是中国古代政治的突出特点,古代社会中"国"和“家""的重要联结点是王位世袭制,B项正确;禅让制是把职位传给贤德的人,没有把“国"和“家"连接在一起,排除A项;郡县制打破了世卿世禄制,打破了血缘关系,没有把"国"和“家""连接在一起,排除C项;察举制选官标准是孝廉,不是血缘关系,排除D项。故选B项。

4.夏商周三代属于中国历史上的早期国家。以下史实与结论对应正确的是()

A. A B.B c. C D.D

【知识点】商朝的统治及文化遗存

【答案】D

【详解】结合所学知识可知,周推行分封制,巩固统治,D项正确;

根据所学知识可知,秦朝官僚机构形成,排除A项;

史实是商朝治理国家的思想是注重神权,不是民本思想,排除B项;在一些地方出土了青铜农具不能说明西周时普遍使用青铜农具,排除C项。故选D项。

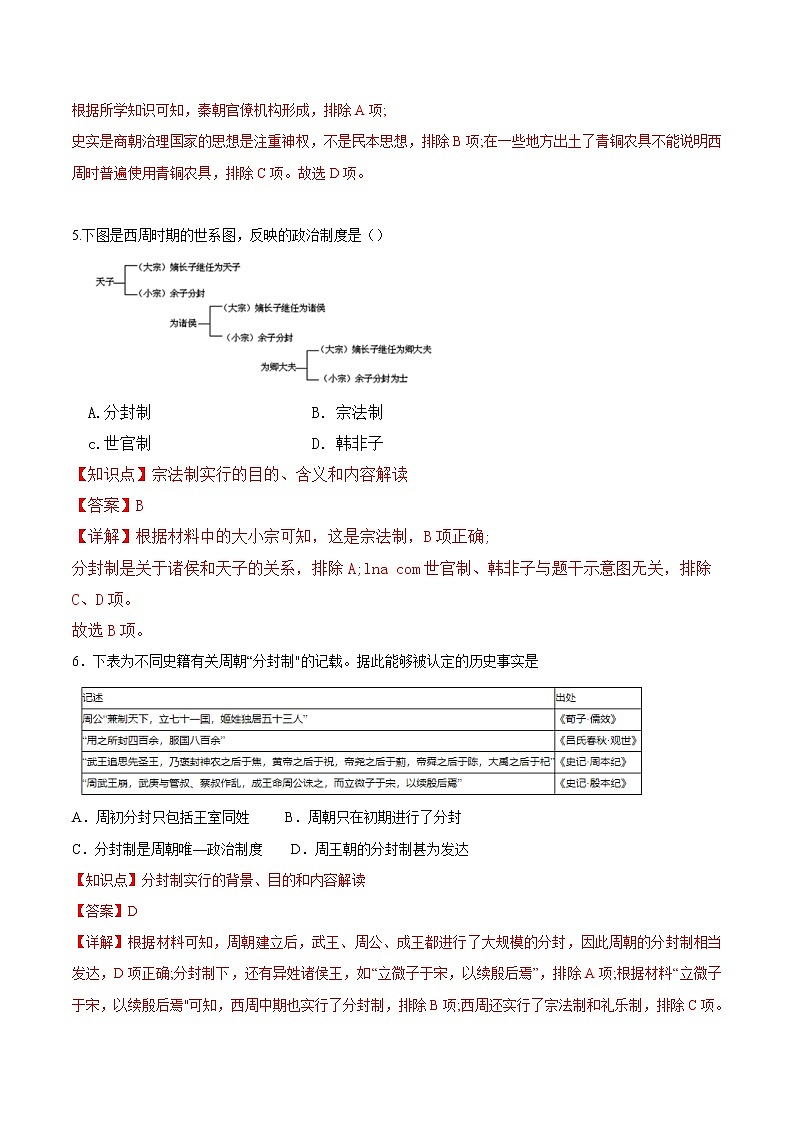

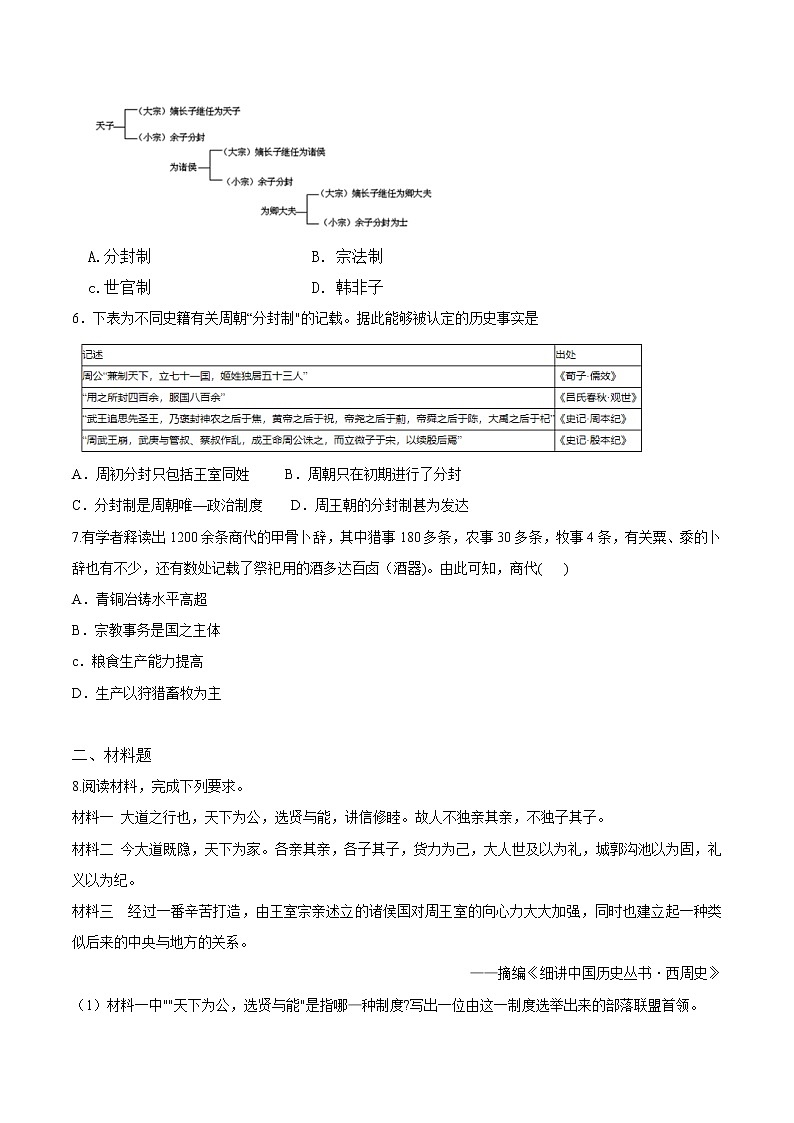

5.下图是西周时期的世系图,反映的政治制度是()

A.分封制 B.宗法制

c.世官制 D.韩非子

【知识点】宗法制实行的目的、含义和内容解读

【答案】B

【详解】根据材料中的大小宗可知,这是宗法制,B项正确;

分封制是关于诸侯和天子的关系,排除A;lna com世官制、韩非子与题干示意图无关,排除C、D项。

故选B项。

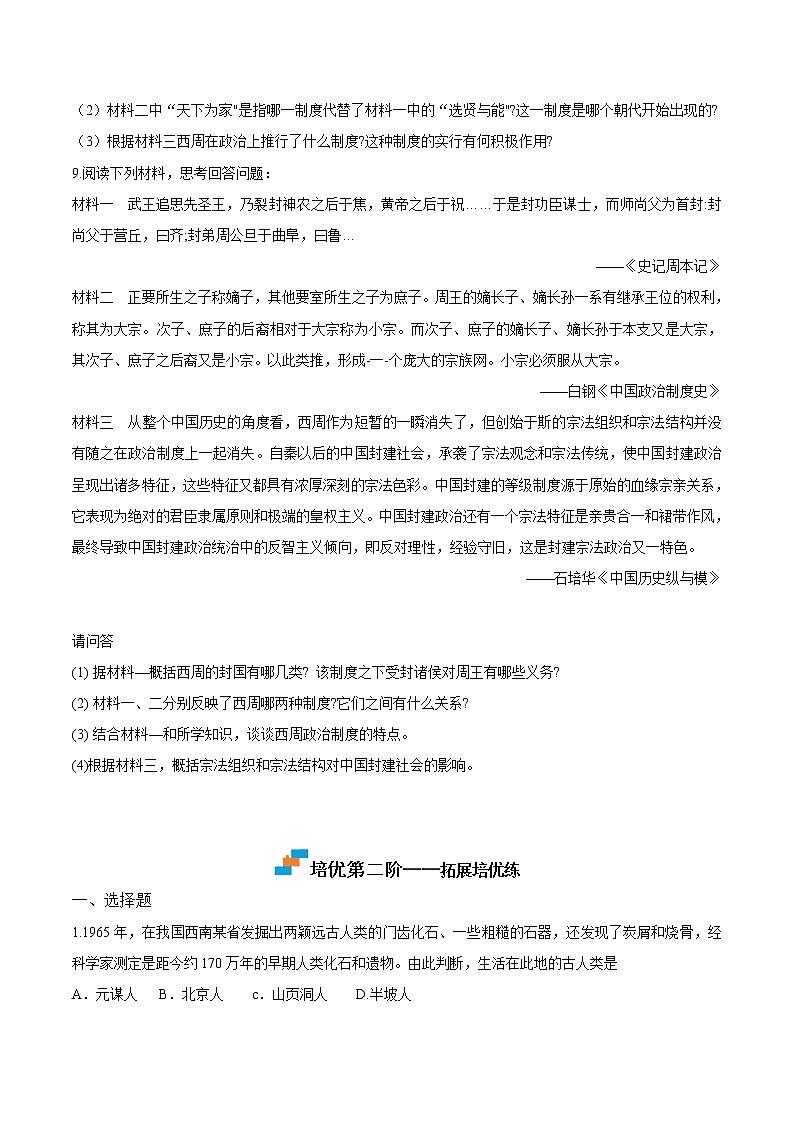

6.下表为不同史籍有关周朝“分封制"的记载。据此能够被认定的历史事实是

A.周初分封只包括王室同姓 B.周朝只在初期进行了分封

C.分封制是周朝唯—政治制度 D.周王朝的分封制甚为发达

【知识点】分封制实行的背景、目的和内容解读

【答案】D

【详解】根据材料可知,周朝建立后,武王、周公、成王都进行了大规模的分封,因此周朝的分封制相当发达,D项正确;分封制下,还有异姓诸侯王,如“立微子于宋,以续殷后焉”,排除A项;根据材料“立微子于宋,以续殷后焉"可知,西周中期也实行了分封制,排除B项;西周还实行了宗法制和礼乐制,排除C项。故选D项。

7.有学者释读出1200余条商代的甲骨卜辞,其中猎事180多条,农事30多条,牧事4条,有关粟、黍的卜辞也有不少,还有数处记载了祭祀用的酒多达百卤(酒器)。由此可知,商代( )

A.青铜冶铸水平高超

B.宗教事务是国之主体

c.粮食生产能力提高

D.生产以狩猎畜牧为主

【知识点】商周时期的农业、土地制度及手工业

【答案】c

【详解】商代甲骨文中出现了涉及农业的卜辞,而且还有数处记载了祭祀用的酒多达百直(酒器),说明商代出现了粮食剩余,意味着商代的粮食生产能力得到了提升,C项正确;

A项内容与题无关,排除A项;过材料无法看出宗教事务是国家事务主体,排除B项;商代生产以农业为主,排除D项。故选C项。

二、材料题

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。

材料二 今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼,城郭沟池以为固,礼义以为纪。

材料三 经过一番辛苦打造,由王室宗亲述立的诸侯国对周王室的向心力大大加强,同时也建立起一种类似后来的中央与地方的关系。

——摘编《细讲中国历史丛书·西周史》

(1)材料一中""天下为公,选贤与能"是指哪—种制度?写出一位由这一制度选举出来的部落联盟首领。

(2)材料二中“天下为家"是指哪一制度代替了材料一中的“选贤与能"?这一制度是哪个朝代开始出现的?

(3)根据材料三西周在政治上推行了什么制度?这种制度的实行有何积极作用?

【知识点】夏朝的统治及文化遗存解读

西周的政治制度解读

【答案】(1)禅让制。尧、舜、禹(任写一位)。

(2)世袭制。夏朝。

(3)分封制。稳定了西周初期的政治形势;扩大了统治的疆土;推动周文化的传播,有利于共同的民族文化的形成。

【详解】(1)根据“大道之行也,天下为公”得出禅让制。结合所学可得出是尧、舜、禹。

(2)根据“各亲其亲,各子其子"可得出是世袭制。结合所学是夏朝的启推行的世袭制。

(3)根据“由王室宗亲建立的诸侯国对周王室的向心力大大加强,同时也建立起一种类似后来的中央与地方的关系"可知是分封制。结合所学可概括得出稳定了西周初期的政治形势、扩大了统治的疆土、推动周文化的得出传播,有利于共同的民族文化的形成。

9.阅读下列材料,思考回答问题:

材料一 武王追思先圣王,乃裂封神农之后于焦,黄帝之后于祝……于是封功臣谋士,而师尚父为首封:封尚父于营丘,曰齐;封弟周公旦于曲阜,曰鲁…

——《史记周本记》

材料二 正要所生之子称嫡子,其他要室所生之子为庶子。周王的嫡长子、嫡长孙一系有继承王位的权利,称其为大宗。次子、庶子的后裔相对于大宗称为小宗。而次子、庶子的嫡长子、嫡长孙于本支又是大宗,其次子、庶子之后裔又是小宗。以此类推,形成-一-个庞大的宗族网。小宗必须服从大宗。

——白钢《中国政治制度史》

材料三 从整个中国历史的角度看,西周作为短暂的一瞬消失了,但创始于斯的宗法组织和宗法结构并没有随之在政治制度上一起消失。自秦以后的中国封建社会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征又都具有浓厚深刻的宗法色彩。中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义。中国封建政治还有一个宗法特征是亲贵合一和裙带作风,最终导致中国封建政治统治中的反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治又一特色。

——石培华《中国历史纵与模》

请问答

(1) 据材料—概括西周的封国有哪几类? 该制度之下受封诸侯对周王有哪些义务?

(2) 材料一、二分别反映了西周哪两种制度?它们之间有什么关系?

(3) 结合材料—和所学知识,谈谈西周政治制度的特点。

(4)根据材料三,概括宗法组织和宗法结构对中国封建社会的影响。

【知识点】西周的政治制度解读

【答案】(1)分封王室、功臣、先代帝王的后代建立诸侯国。朝觐天子,服从命令,镇守疆土,随从作战。

(2分封制,宗法制。分封制和宗法制相辅相成。

分封制与宗法制相辅相成,互为表里;

(3)以血缘关系形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权利高度集中。

(4)中国封建政治呈现宗法色彩,表现为等级制、极端的皇权主义、亲贵合一、裙带作风、反智主义等。

【解析】(1)根据"褒封神农之后于焦,黄帝之后于祝"”"封功臣谋士”"封弟周公旦于曲阜”得出分封王室、功臣、先代帝王的后代建立诸侯国。根据所学可知,受封诸侯对周王有朝觐天子,服从命令,镇守疆土,随从作战的义务。

(2)材料一反映的是分封制,材料二反映的是宗法制。根据所学可知,分封制和宗法制互为表里,相辅相成。

(3)根据所学可知,西周政治制度的特点有分封制与宗法制相辅相成,互为表里;以血缘关系形成国家政治结构;最高执政集团尚未实现权利高度集中等特点。

(4)根据“西周政治制度的特点"得出中国封建政治呈现宗法色彩,根据“中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系""绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义"亲贵合一和裙带作风"反智主义倾向"”,分析得出表现为等级制、极端的皇权主义、亲贵合一、裙带作风、反智主义等。

培优第二阶——拓展培优练

一、选择题

1.1965年,在我国西南某省发掘出两颖远古人类的门齿化石、一些粗糙的石器,还发现了炭屑和烧骨,经科学家测定是距今约170万年的早期人类化石和遗物。由此判断,生活在此地的古人类是

A.元谋人 B.北京人 c.山页洞人 D.半坡人

【知识点】旧石器时代的文明

【答案】A

【详解】根据所学知识可知,在云南省元谋县,我国考古学者发现了两颗远古人类的门齿化石和一些粗糙的石器,以及炭

屑和烧骨。经科学家测定,这一远古人类就是生活在距今约170万年的元谋人,A项正确;

北京人、山顶洞人发现地在北京周口,排除B、C项;

半坡人发现地在陕西西安,排除D项。

故选A项。

2.在仰韶文化早期遗址中,住所和贮藏坑大多是分立的,用于存放东西的灰坑处于住所之外;而在后期,贮藏室往往置于卧室的内侧或下方,得到严密的保护。这一变化体现了( )

A.天下为公 B.父权至上 c.货力为己 D.宗法形成

【知识点】新石器时代的文明解读

【答案】c

【详解】由材料可知,在仰韶文化时期,贮藏物品之地由住所之外变为卧室内侧或下方,得到相对严密的保护,这一变化说明私有财产出现。“货力为己""强调“私有”,与材料相符,C项正确;选项中,A项强调“为公”,排除;材料未涉及“父权”与“宗法”,排除B、D项。故选C项。

3.古史相传,尧年老时,根据推举和他对舜的考察,由舜继承其位。舜年老时,也用同样的办法将权力传给禹。这种部落联盟首领的选拔方式

A.盛行于新石器时代 B.具有—定的民主色彩

c.带来了阶级的分化 D.导致家天下现象出现

【知识点】三皇五帝、禅让制、邦国解读

【答案】B

【详解】根据材料“尧年老时..…….由舜继承其位""舜年老时,也用同样的办法将权力传给禹"并结合所学可知,这种部落联盟首领的选拔方式是禅让制,具有一定的原始民主色彩,故B项正确;材料中已经是尧舜禹时代,已经处于国家前期的阶段,排除A项;材料体现的是禅让制,和阶级分化无关,排除C项;家天下是私有制发展的结果,其特点是世袭制,而材料强调的是禅让制,排除D项。故选B项。

4.下图为三星堆出土文物。由图可见,青铜立人像明显吸收了中原制作技术,但金面具在黄河流域则鲜见;青铜人首鸟身像虽仿效商文化风格,却又有别于商文化而凸显民族和古蜀地域文化特征。据此可知( )

A.分封制促进了区域间文明交流 B.古蜀地区手工业水平领先世界

c.奴隶社会王权与神权紧密结合 D.中华文明具有多元—体的特征

【知识点】商朝的统治及文化遗存解读

【答案】D

【详解】由材料中三星堆文物既有与中原技术风格相一致的部份,又有自身特点,可知中华文明具有多元一体的特征,故选D项;西周时期实行分封制,排除A项;领先世界这一结论从材料中无法得出,排除B项;王权与神权结合并非材料主旨,排除C项。

5.《大明令·户令》规定:“凡嫡庶子男,除有官荫袭,先尽嫡长子孙,其分析家财田产,不问妻、妾、婢生,止依子数均分.....”下列对该材料所反映的制度说法正确的是()

A.完善于西周,目的在于解决权位和财产的继承与分配

B.始于奏代,是官僚政治取代贵族政治的重要标志

C.始于商代,使商的文化形式覆盖了黄河中下游地区

D. 始于明代,是皇帝为加强专制而建立的政治机构

【知识点】宗法制实行的目的、含义和内容解读

【答案】A

【详解】根据材料“∵凡嫡庶子男,除有官荫袭,先尽嫡长子孙"可知,该材料所反映的制度是嫡长子继承制,它完善于西周,目的在于解决权位和财产的继承与分配,A项正确;

秦朝推行郡县制,它是官僚政治取代贵族政治的重要标志,排除B项;内外服制始于商代,使商的文化形式覆盖了黄河中下游地区,排除C项;内阁始于明代,是皇帝为加强专制而建立的政治机构,排除D项。故选A项。

6.柳宗元在《封建论>中写道:“彼封建者,更占圣王尧、舜、再、汤、文、武而莫能去之。盖非不欲去之也,势不可也......封到建,非圣人意也.......德又大者,诸侯之列又就而听命焉,以安其封。"据此可知,柳宗元认为分封制

A.是古人所处客观形势发展使然

B.根本取决于圣人的个人意志

C.是国家由松散走向紧密的关键

D.使周王处于天下共主的地位

【知识点】分封制实行的背景、目的和内容解读

【答案】A

【详解】根据材料可知,柳宗元认为实行分封制并非由古圣王尧、舜、禹、汤、文、武的个人意志决定的,而是古人所处时期客观形势发展的必然结果,A项正确,

排除B项;C项在材料中没有体现,排除;D项是分封制的作用,材料没有涉及,排除。故选A项。

7.据《孟子·膝文公上》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田,公事毕,然后敢治私事,所以别野人也。"该材料反映了 ( )

A.国君直接经营全国土地

B.井田制度下的耕作方式

c.战国时期的土地私有制

D.土地兼并现象极其严重

【知识点】商周时期的农业、土地制度及手工业解读

【答案】B

【详解】依据材料“方里而井,井九百亩,其中为公田”,结合所学知识可知是井田制,B项正确;“直接经营"表述错误,排除A项;材料反映的是井田制,是土地国有制,排除C项;材料未涉及土地兼并严重,排除D项。故选B项。

二、材料题

8.阅读材料,完成下列要求。

材料一 欧洲一处(新石器时代的)斑纹陶文化聚落复原图

材料二 第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。这种父系氏族、父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的营遍现象。到这时,私有制终于基本形成。

——摘编 《世界上古中古史(上册)》

(1) 根据材料—并结合所学知识,提炼该文化遗址中呈现的经济和生活信息。

(2) 根据材料二并结合所学知识,分析导致当时社会发生变化的原因。

【知识点】旧石器时代的文明

【答案】(1)信息:出现筑房定居生活;出现原始农业的种植;已会对野生动物进行驯化和圈养,会使用火。

(2)原因:两次社会大分工的出现,生产力的发展;剩余产品日益增多,氏族内部出现了财富分化;农业和畜牧业的出现,使得男女地位出现变化,部落间交换的增多;氏族内部私有观念的产生。

【详解】(1)信息:根据材料一可知,出现了茅屋,可以归纳为出现筑房定居生活;根据材料一可知,出现了农田,可以

归纳为出现原始农业的种植;根据材料一可知,出现了栅栏围起来的组织,可以归纳为已会对野生动物进行驯化和圈养,会使用火。

(2)原因:根据材料“第一次社会大分工以后,由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。第二次社会大分工以后,生产劳动日益个体化,出现了以交换为目的的商品生产,从而进一步瓦解了氏族部落的公有制,使父系大家族公社日益走向解体,个体家庭逐步成为社会基本经济细胞。”,可以归纳为两次社会大分工的出现,生产力的发展;根据材料“由于剩余产品的增多以及交换的经常化,部落首长和家族长便利用担任公职的便利条件,在对内分配产品和对外交换中,把一部分集体物品据为己有,从而出现了私有财产。”,可以归纳为剩余产品日益增多,氏族内部出现了财富分化;根据材料“父系大家族的公有制,逐步过渡到个体家庭所有,使私有成为社会的普遍现象。到这时,私有制终于基本形成。”,可以归纳为农业和畜牧业的出现,使得男女地位出现变化,部落间交换的增多;氏族内部私有观念的产生。

9.阅读下列新石器时代文化遗址分布图和两幅图片,从中提取至少两项或更多信息,并结合所学知识予以简要说明。

【知识点】新石器时代的文明解读

【笞案】信息一中华文明呈现出多元一体化特点。说明:新石器时代文化遗存众多,分布广泛(具体举例亦可),但中原

地区最为集中。

信息二新石器时代发明了原始农业。说明:河姆渡遗址出土的碳化稻谷粒说明中国是水稻的发源地,是世界农业的起源地之一。

信息三新石器时代出现了原始艺术。说明:半坡遗址出土“人面鱼纹彩陶盆"反映了渔猎生活在当时的重要地位,也显示了中国原始先民丰富的想象力和艺术才能。

信息四新石器时代出现了原始手工业。半坡遗址出土‘人面鱼纹彩陶盆"反映了半坡氏族早期人类已经有了制陶手工业,其中的彩绘工艺说明当时制陶手工业技术有较高水平。

【详解】根据图1可知,半坡遗址出土“人面鱼纹彩陶盆"反映了半坡氏族早期人类已经有了制陶手工业,其中的彩绘工艺说

明当时制陶手工业技术有较高水平,说明新石器时代出现了原始手工业;根据图2可知,河姆渡遗址出土的碳化稻谷粒说明中国是水稻的发源地,是世界农业的起源地之一,说明新石器时代发明了原始农业;根据图3可知,新石器时代文化遗存众多,分布广泛,但中原地区最为集中,说明的是中华文明呈现出多元一体化特点。

培优第三阶——高考沙场点兵

一、选择题

| 材料 | 结论 |

A | 内蒙古克什克腾旗出土商朝的青铜器 | 商朝的统治范围到达内蒙古地区 |

B | 山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片 | 春秋早期已经使用铁器 |

C | 湖北大冶铜矿冶遗址出土东周时代的陶片 | 大冶铜矿的开采时间不早于东周 |

D | 西安秦始皇陵兵马俑坑出上铁镞(箭头) | 秦朝军队主要使用铁制兵器 |

1.(2022年广东省高考真题)考古材料是研究历史的重要依据。下列选项中,材料与结论之间逻辑关系正确的是

A. A B. B C. C D. D

【答案】B

【详解】根据材料可知,B项材料与结论之间逻辑关系正确,山西晋国都邑遗址出土春秋早期的铁器残片,说明春秋早期已经使用铁器,B项正确;A项材料与结论之间逻辑关系不正确,内蒙古克什克腾旗出土商朝的青铜器可能是通过贸易等其他方式传入当地的,不一定属于商朝的统治范围,排除A项;C项材料与结论之间逻辑关系不正确,湖北大冶铜矿冶遗址出土东周时代的陶片,说明大冶铜矿的开采时间不晚于东周,排除C项;D项材料与结论之间逻辑关系不正确,西安秦始皇陵兵马俑坑出上铁镞(箭头)不代表秦朝军队主要使用铁制兵器,排除D项。故选B项。

2.(2022年浙江省高考真题)翻检西周史,周王朝的最高首领称“王”,周王发表诰命时用“王曰”,或“王若曰”。周王又称“天子”,被视为天之元子,受天之命以君临人间。这反映出西周政治制度的特点是

A. 神权与王权结合 B. 嫡庶子孙为天下大宗

C. “天下为公” D. “郡”“国”并行

【答案】 A

解析:

周王发表诰命时用“王曰”,周王又称“天子”,受天之命以君临人间。这反映出西周神权与王权相结合的特点,故A正确。

3.(2021年全国乙卷高考真题) 西周分封制下,周天子与诸侯国君将包括土地及人口的采邑赐给卿、大夫作为世禄。西周中期以后,贵族所获采邑越来越多,到春秋时期,有的诸侯国一个大夫的采邑就多达数十个。这说明

A. 土地国有制度废除 B. 分封体制不断强化

C. 诸侯国君权力巩固 D. 社会生产持续发展

【答案】 D

解析:

根据题干并结合所学可知,西周时期诸侯国接受天子分封并进行世袭统治,西周中期至春秋时期,由于生产力不断发展,垦田数量增多,推动了诸侯国内部分封规模的扩大,故D项正确。

4.(2021年辽宁省高考真题)如图为浙江杭州严家桥良渚文化遗址出土的距今约4000年的双钱结藤编残件图。它体现了

A. 历史传承与民族认同的统 B. 社会组织的复杂

C. 劳动技能与艺术审美的结合 D. 等级秩序的确立

【答案】C

【详解】双钱结藤编残件一方面体现了劳动过程中结绳技能,另一方面作为艺术品,具有一定的审美价值,C项正确;历史传承在双钱结藤编残件中无法体现,排除A项;通过双钱结藤编残件无法证实当时社会组织情况,排除B项;题干中没有提及双钱结藤编的使用群体,无法得出社会等级秩序确立的结论,排除D项。故选C项。

5.(2021年湖北省高考真题)“爵”通常被认为是饮酒器,也是饮酒礼上尊卑关系的象征,进而被用来代表品位序列。大约从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟。这反映了

A. 冶炼技术的提高 B. 铸造工艺的完善

C. 等级制度的发展 D. 宗法体系的崩溃

【答案】C

【详解】根据材料并结合所学可知,饮酒器“爵”是饮酒礼上尊卑关系的象征,被用来代表品位序列,是统治阶级身份地位的象征,是等级制度的一种体现。从西周到春秋,“五等爵”制渐趋成熟,反映了等级制度的发展,C项正确;材料未涉及冶炼技术,排除A项;材料与铸造工艺无关,排除B项;宗法体系强调的是王族贵族按血缘关系分配国家权力,材料无法反映“宗法体系的崩溃”,排除D项。故选C项。

二、材料题

6.(2022全国高三专题练习)阅读材料,回答问题。

材料--《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》

材料三 中国文明的起源具有极为深厚的历史渊源,它经历了数千年乃至数万年的文化积淀。数十万年前,先民们就没有固定在一个地点上。尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。无论那一地区,那一部落最先跨进文明,它都离不开这一文化共同体。从这种意义上讲,是中国古代文明的共同体孕育了中国文明的起源,是各区域文化中的文明因素发展成了中华民族的文明。

——耿铁华《中国文明起源的考古学研究》

材料四 纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。距今5500年左右开始,各地区之间交流日益密切,内容包括生产技术、礼仪制度和宗数观念,出现过以彩陶扩张和玉礼器传播为标志的大范囿文化整合过程;距今4500年以来,中原地区开始呈现出汇聚周围地区先进文化因素并率先发展的趋势:距今3800年前后,形成以中原地区为中心的多元一-体化格局。

——王巍《中华文明具有三大特征》

(1)从《中国旧石器时代重要人类遗址分布图》中可以归纳出哪些历史信息?

(2)从《西周时期分封示意图》中出反映了西周分封制的哪些特点?

(3)有学者称中华文明起源和发展具有多元一体的特征,请依据上述四则材料论证此观点。

【知识点】旧石器时代的文明

【答案】(1)旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

⑵从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

【详解】(1)根据图片的内容可以看出,旧石器时代的人类遗址分布广泛,黄河和长江流域相对集中。

(2)根据图片的内容和所学知识,可从整体看,分封的诸侯国数量众多;从类别看,分封的诸侯国有同姓和异姓两种,以前者为主;从分布看,诸侯国主要分布在黄河中下游,靠近国都镐京的主要是同姓诸侯国。

(3)根据“尽管各区域文化发展不平衡,却在一个古老的农业经济基础上形成了一个中国古代文化的共同体,维系着各区域、各部落及联盟文化发展的总趋势。"并结合图片中的内容,可概括得出中华文明的起源是多元的,从旧石器时代开始,在黄河流域、长江流域等不同区域出现了不同的原始文化,其发展水平也不平衡。根据“纵观中华文明形成的整个过程,各主要文化区整体上呈现出百花齐放、多元并进的局面。"可得出同时中华文明形成的过程中又呈现出一体化的格局,各区域的文化都建立农业经济基础上,并且相互交流、整合,形成了一个文化共同体,最终到夏商西周时期发展成为以中原地区为中心的中华文明。

高中历史第9课 两宋的政治和军事 练习: 这是一份高中历史第9课 两宋的政治和军事 练习,文件包含培优分级练统编版高中历史中外历史纲要上第9课《两宋的政治和军事》同步分级练解析版docx、培优分级练统编版高中历史中外历史纲要上第9课《两宋的政治和军事》同步分级练原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共36页, 欢迎下载使用。

高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化精练: 这是一份高中历史人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第8课 三国至隋唐的文化精练,文件包含培优分级练统编版高中历史中外历史纲要上第8课《三国至隋唐的文化》同步分级练解析版docx、培优分级练统编版高中历史中外历史纲要上第8课《三国至隋唐的文化》同步分级练原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。

人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新同步训练题: 这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第7课 隋唐制度的变化与创新同步训练题,文件包含培优分级练统编版高中历史中外历史纲要上第7课《隋唐制度的变化与创新》同步分级练解析版docx、培优分级练统编版高中历史中外历史纲要上第7课《隋唐制度的变化与创新》同步分级练原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共37页, 欢迎下载使用。