物理选择性必修 第一册3 光的干涉说课课件ppt

展开肥皂膜看起来常常是彩色的,雨后公路积水上面漂浮的油膜,也经常显现出彩色条纹。这些彩色条纹或图样是怎样形成的?

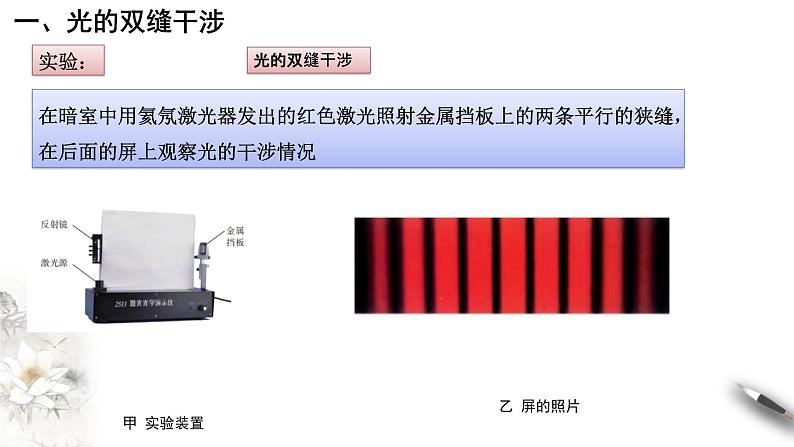

在暗室中用氦氖激光器发出的红色激光照射金属挡板上的两条平行的狭缝,在后面的屏上观察光的干涉情况

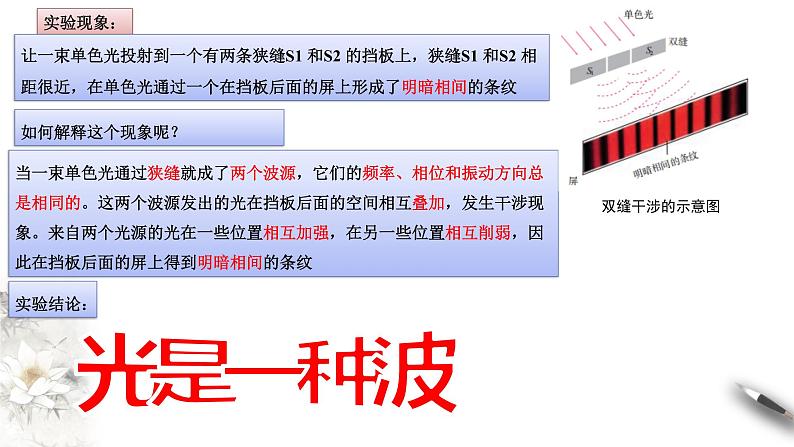

当一束单色光通过狭缝就成了两个波源,它们的频率、相位和振动方向总是相同的。这两个波源发出的光在挡板后面的空间相互叠加,发生干涉现象。来自两个光源的光在一些位置相互加强,在另一些位置相互削弱,因此在挡板后面的屏上得到明暗相间的条纹

让一束单色光投射到一个有两条狭缝S1 和S2 的挡板上,狭缝S1 和S2 相距很近,在单色光通过一个在挡板后面的屏上形成了明暗相间的条纹

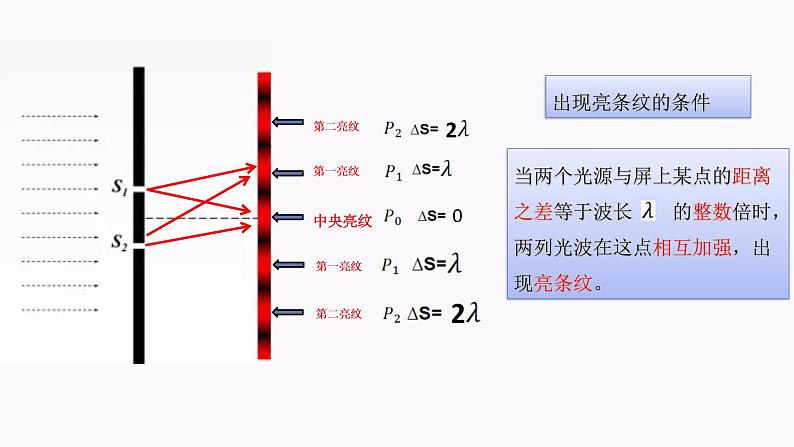

当两个光源与屏上某点的距离之差等于波长 的整数倍时,两列光波在这点相互加强,出现亮条纹。

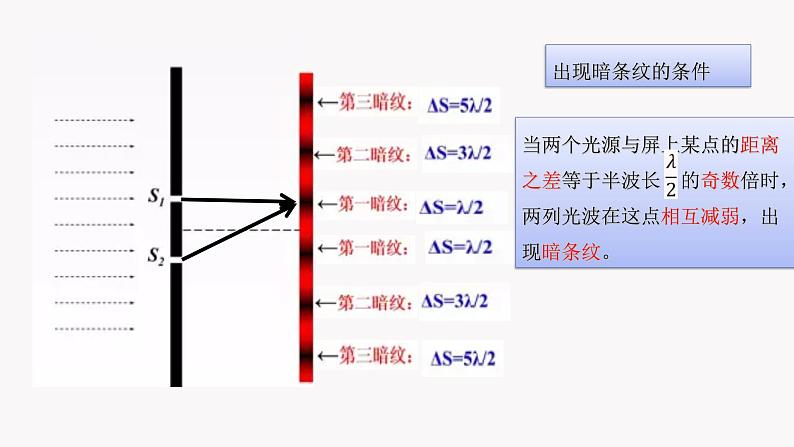

当两个光源与屏上某点的距离之差等于半波长 的奇数倍时,两列光波在这点相互减弱,出现暗条纹。

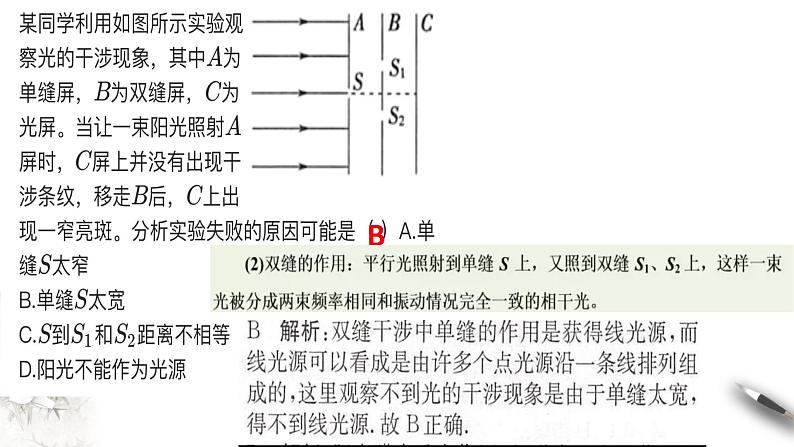

光的干涉实验最早是英国物理学家托马斯·杨在1801年成功完成的。托马斯·杨的时代没有激光。他用日光照亮一条狭缝,通过这条狭缝的光再通过双缝,发生干涉。这就是历史上著名的杨氏双缝干涉实验,它有力地证明了光是一种波。

英国物理学家 托马斯·杨(1773-1829)

若利用白光作光源,则干涉条纹为彩色条纹,中央亮条纹为白色。一位内从红光到紫光其波长由大到小,它们的干涉条纹之间的距离也是从大到小,屏中央各色光都得到加强,混合成白色,但屏两侧因条纹之间的距离不同而分开成彩色,而且同一级条纹的颜色为内紫外红

由同一光源发出的光经两个狭缝后形成两列光波叠加产生。

光的干涉条件:两列光波的光源频率相同、振动方向相同且相位差恒定。

相干光源:能发生干涉的两列波称为相干波,两个光源称为相干光源,相干光源可用同一束光分成两列而获得,称为分光法,

二、干涉条纹和光的波长之间的关系

相邻两个亮条纹或暗条纹的中心间距是∆x = λ

相邻亮条纹距离的表达式

根据这个关系式可以测出波长。

根据上式可知,条纹之间的距离与光波的波长成正比,因此能够断定,不同颜色的光,波长不同。即红光时条纹之间的距离最大,用紫光时条纹之间的距离最小。

其中 为双缝到屏的距离

为双缝间的距离

为光在该介质中的波长

用肥皂膜做薄膜干涉实验

在酒精灯的灯芯上撒一些食盐,灯焰就能发出明亮的黄光。把铁丝圈在肥皂水中蘸一下,让它挂上一层薄薄的液膜。把这层液膜当作一个平面镜,用它观察灯焰的像(图 )。这个像与直接看到的灯焰有什么不同?

灯焰在肥皂膜上所成的像

如图所示,竖直放置的肥皂薄膜由于受到重力的作用使下面厚、上面薄,因此在薄膜上不同的地方,从膜的前、后表面反射的两列光波叠加,若两列波叠加后互相加强,则出现亮纹;在另一些地方,叠加后互相减弱,则出现暗纹。故在单色光照射下,就出现了明暗相间的干涉条纹;若在白光照射下,则出现彩色干涉条纹。

薄膜前后两个面的反射光

薄膜干涉中应注意的几个问题

(1)相干光是从膜前、后两个表面反射回来的光,不是透过膜的光。

(2)观察干涉条纹时,眼睛与光源在膜的同一侧

(3)用单色光和白光分别照射同一膜,观察到的现象是不同的,用白光照射膜时,某一位置红光得到加强,其他颜色的光被削弱,则在此位置看到的是红光,而另一位置则会看到黄色等其他颜色,因此,用白光做这个实验看到的将是彩色条纹,而在单色光照射下,只会出现明、暗相间的条纹

如图所示,被检查平面B与标准样板A之间形成了一个楔形的空气薄膜,用单色光照射,入射光从空气膜的上、下表面(即A的下表面至B的上表面)反射出两列光波,形成干涉条纹。被检查平面若是平的,空气膜厚度相同的各点就位于一条直线上,干涉条纹平行;若被检查表面某些地方不平,那里空气膜产生的干涉条纹将发生弯曲。

(1)如果待测工件表面平整的话,就会遵循光的干涉现象,产生平行的干涉条纹,即路程差满足

如果待测物体表面不平整,并且出现了如下的两种现象,请判断下原因

N的上表面A处向下凹陷,

N的上表面B处向上凸起

所以两列光波相互削弱,使反射光的强度大大降低,透射光的强度得到加强。

因增透膜的厚度为入射光在薄膜中波长的

从介质膜前后两个面反射的光的路程差为

对“增透”的理解:如果用宏观的思维方式来理解,两束反射光相互抵消,并没有增加透射光的强度,因此,此过程只是“消反”,却不能“增透”。其实光的干涉将引起整个光强分布的改变,但总的能量是守恒的,反射光的能量被削弱了,透射光的能量就必然得到增强。增透膜正是通过“消反”来确保“增透”的。

光到底是什么?这个问题早就引起了人们的注意,不过在很长的时期内人们对它的认识却进展得很慢。 到 17 世纪时,科学界已经形成了两种学说。一种是光的微粒说,认为光是从光源发出的一种物质微粒,在均匀的介质中以一定的速度传播,牛顿支持微粒说。另一种是光的波动说,是惠更斯首先提出的,认为光是在空间传播的某种波。 微粒说和波动说都能解释一些光现象,但又不能解释当时观察到的全部光现象。

到了 19 世纪初,人们在实验中观察到了光的干涉和衍射现象,这是波动的特征,不能用微粒说解释,因而证明了波动说的正确性。19 世纪 60 年代,麦克斯韦预言了电磁波的存在,并认为光也是一种电磁波。此后,赫兹在实验中证实了这种假说,至此,光的波动理论取得了巨大的成功。 但是,19 世纪末又发现了新的现象——光电效应,这种现象用波动说无法解释。爱因斯坦于20 世纪初提出了光子说,认为光具有粒子性,从而解释了光电效应。不过,这里说的光子已经不同于过去说的“微粒”了。 现在人们认识到,光既具有波动性,又具有粒子性。

高中物理人教版 (2019)选择性必修 第一册3 光的干涉一等奖课件ppt: 这是一份高中物理人教版 (2019)选择性必修 第一册3 光的干涉一等奖课件ppt,文件包含人教版高中物理选择性必修1第4章第3节光的干涉课件ppt、人教版高中物理选择性必修1第4章第3节光的干涉教学设计doc、双缝干涉asf等3份课件配套教学资源,其中PPT共27页, 欢迎下载使用。

物理选择性必修 第一册3 光的干涉评优课课件ppt: 这是一份物理选择性必修 第一册3 光的干涉评优课课件ppt,共60页。

高中物理人教版 (2019)选择性必修 第一册3 光的干涉教学演示课件ppt: 这是一份高中物理人教版 (2019)选择性必修 第一册3 光的干涉教学演示课件ppt,共47页。