- 【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高一下生物必修2第一章:遗传因子的发现(含答案解析) 试卷 5 次下载

- 【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高一下生物必修2第二章:基因和染色体的关系(含答案解析) 试卷 0 次下载

- 【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高一下生物必修2第三章:基因的本质(含答案解析) 试卷 1 次下载

- 【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高一下生物必修2第四章:基因的表达(含答案解析) 试卷 2 次下载

- 【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高一下生物必修2第五章:基因突变及其它变异(含答案解析) 试卷 0 次下载

【高频单元易错题】人教版(2019)2021-2022学年高一下生物必修2第六章:生物的进化(含答案解析) 、

展开2021-2022学年第六章《生物的进化》

单元高频易错题

一、选择题:本题共20个小题。1-15题单选,16-20题多选。

1.(2022春•隆回县校级月考)蝙蝠可以通过超声波发现某种蛾子,这些蛾子感受到蝙蝠的超声波后,不同个体会运用不同的方法逃脱蝙蝠的捕杀。随着时间的推移,这些蛾子演变成形态各异的新品种,蛾子的变化也使蝙蝠朝着不同方向进化。下列相关叙述正确的是( )

A.蝙蝠捕食蛾子,蝙蝠的进化不利于蛾子种群的繁衍

B.蝙蝠与蛾子的这种共同进化,可以增加生物的多样性

C.蝙蝠的捕食使蛾子发生了不同方向的可遗传变异

D.蝙蝠的捕食导致蛾子向不同方向进化,可见自然选择是不定向的

2.(2022春•渝中区校级月考)孔雀鱼雄鱼的鱼身具有艳丽的斑点,斑点数量多的雄鱼有更多的机会繁殖后代,但也更容易受到天敌的捕食。关于种群中雄鱼的平均斑点数量,下列推测不正确的是( )

A.若引入天敌,种群中雄鱼的平均斑点数量可能会减少

B.生物进化的实质是在于保存更适应环境的性状

C.自然条件下,斑点数量的增减对雄鱼既有利也有弊

D.异性孔雀鱼间行为信息的传递有利于种群的繁衍

3.(2021春•辉县市校级月考)利用生物进化理论解释病菌抗药性不断增强的原因是( )

A.使用抗生素的剂量不断加大,病菌向抗药能力增强的方向变异

B.抗生素对病菌进行人工选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的

C.抗生素对病菌进行自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的

D.病菌中原来没有抗药性强的个体,在使用抗生素的过程中产生了抗药性强的个体

4.(2021春•龙凤区校级月考)根据现代生物进化理论,下列关于协同进化的叙述错误的是( )

A.非洲野牛与狮子之间可通过捕食等实现协同进化

B.在自然选择过程中,高茎豌豆与矮茎豌豆之间表现为协同进化

C.不同物种之间、生物与环境之间都能协同进化,从而导致生物多样性

D.4亿年前光合生物产生了氧气,而氧气也为生物登陆创造了有利条件,属于生物与环境之间协同进化

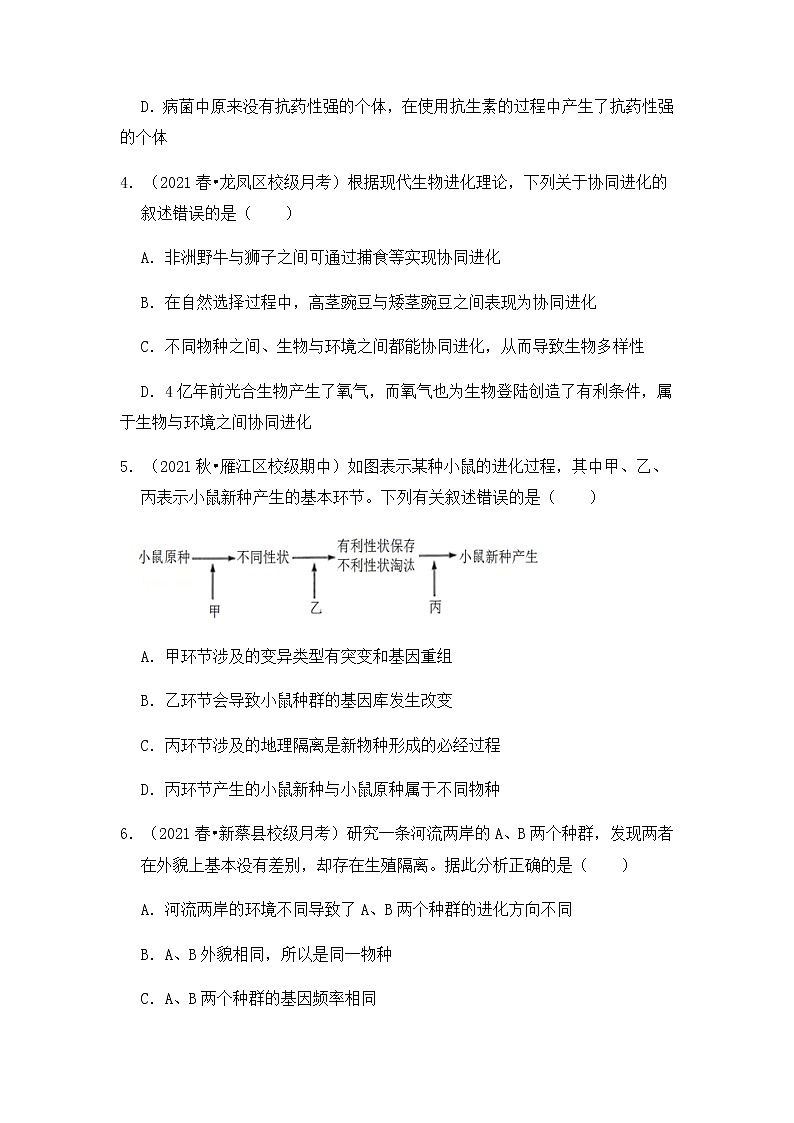

5.(2021秋•雁江区校级期中)如图表示某种小鼠的进化过程,其中甲、乙、丙表示小鼠新种产生的基本环节。下列有关叙述错误的是( )

A.甲环节涉及的变异类型有突变和基因重组

B.乙环节会导致小鼠种群的基因库发生改变

C.丙环节涉及的地理隔离是新物种形成的必经过程

D.丙环节产生的小鼠新种与小鼠原种属于不同物种

6.(2021春•新蔡县校级月考)研究一条河流两岸的A、B两个种群,发现两者在外貌上基本没有差别,却存在生殖隔离。据此分析正确的是( )

A.河流两岸的环境不同导致了A、B两个种群的进化方向不同

B.A、B外貌相同,所以是同一物种

C.A、B两个种群的基因频率相同

D.若枯水期河流干涸,A、B之间不存在地理隔离,则两者为同一物种

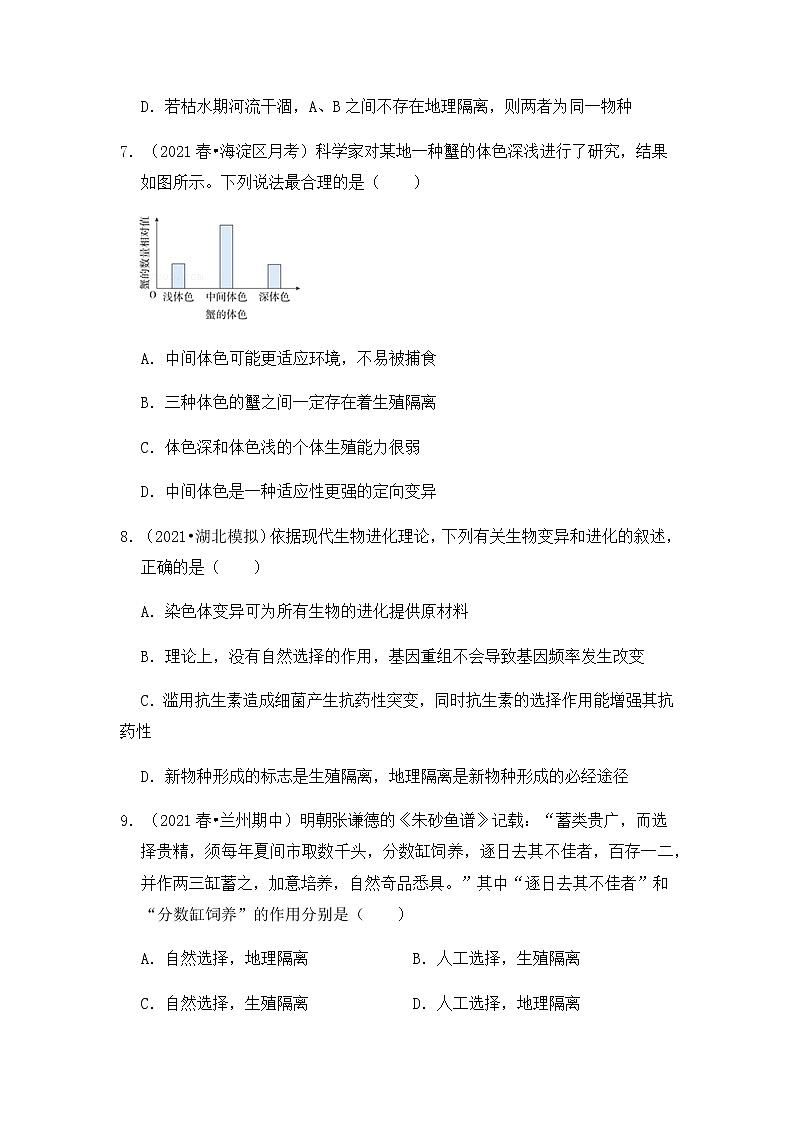

7.(2021春•海淀区月考)科学家对某地一种蟹的体色深浅进行了研究,结果如图所示。下列说法最合理的是( )

A.中间体色可能更适应环境,不易被捕食

B.三种体色的蟹之间一定存在着生殖隔离

C.体色深和体色浅的个体生殖能力很弱

D.中间体色是一种适应性更强的定向变异

8.(2021•湖北模拟)依据现代生物进化理论,下列有关生物变异和进化的叙述,正确的是( )

A.染色体变异可为所有生物的进化提供原材料

B.理论上,没有自然选择的作用,基因重组不会导致基因频率发生改变

C.滥用抗生素造成细菌产生抗药性突变,同时抗生素的选择作用能增强其抗药性

D.新物种形成的标志是生殖隔离,地理隔离是新物种形成的必经途径

9.(2021春•兰州期中)明朝张谦德的《朱砂鱼谱》记载:“蓄类贵广,而选择贵精,须每年夏间市取数千头,分数缸饲养,逐日去其不佳者,百存一二,并作两三缸蓄之,加意培养,自然奇品悉具。”其中“逐日去其不佳者”和“分数缸饲养”的作用分别是( )

A.自然选择,地理隔离 B.人工选择,生殖隔离

C.自然选择,生殖隔离 D.人工选择,地理隔离

10.(2021•湖南模拟)经研究发现,近来新冠病毒出现了传染力更强的变异个体。与最先发现的新冠病毒相比较,已发生20多次变异。下列有关说法错误的是( )

A.新冠病毒发生的可遗传变异能够为它的进化提供原材料

B.新冠病毒发生的大多数变异对于病毒自身来说是有利的

C.阻断病毒的传播可减少它的繁殖次数从而降低变异频率

D.若变异后的新冠病毒潜伏期变长,则更有利于它的传播

11.(2021春•辉县市校级月考)下列关于生物进化的说法正确组合是( )

①“收割理论”提出捕食者的存在有利于增加生物多样性

②人类滥用抗生素使细菌产生抗药性而出现超级细菌

③物种之间的共同进化都是通过物种之间的生存斗争实现的

④生物进化过程使得种群基因型频率发生定向改变

⑤生物多样性的形成也就是新的物种不断形成的过程

A.两项 B.三项 C.四项 D.五项

12.(2021春•无锡期末)一个果蝇种群中,基因型为BB的个体占70%,Bb的个体占20%,bb的个体占10%.B基因和b基因的基因频率分别是( )

A.50%、50% B.70%、30% C.80%、20% D.90%、10%

13.(2020秋•永昌县校级期末)下列叙述,符合达尔文自然选择学说原理的是( )

A.食蚁兽具有长舌,是因为它长期舔食树缝中的蚂蚁而反复不断伸长的缘故

B.害虫抗药性的增强,是因为杀虫剂使害虫产生抗药能力,并在后代中不断积累

C.狼和鹿通过捕食和被捕食的关系进行着相互选择,结果狼和鹿的奔跑速度都变快

D.现在人们都生活在不同的人工环境中,因此人类的进化不再受到自然选择的影响

14.(2020秋•桃城区校级期中)2022年北京冬奥会吉祥物“冰墩墩”,大熊猫是其设计原型。大熊猫最初是食肉动物,经过进化,其99%的食物都来源于竹子。现在一个较大的熊猫种群中雌雄数量相等,且雌雄之间可以自由交配,若该种群中B的基因频率为60%,b的基因频率为40%,则下列有关说法正确的是( )

A.大熊猫种群中全部B和b的总和构成其基因库

B.大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因频率的定向改变

C.若该对等位基因位于常染色体上,则显性个体中出现杂合雌熊猫概率约为57.1%

D.若该对等位基因只位于X染色体上,则XbXb、XbY的基因型频率分别为16%、40%

15.(2020春•桥西区校级期末)《爱丽丝镜中奇遇记》中,红皇后对爱丽丝道:“在这个国度中,必须不停地奔跑,才能使你保持在原地”。某科学家据此提出了以下进化假说:在无机环境相对稳定的情况下,物种之间的关系构成进化的动力,因为每个物种都在不断进化以适应其他物种的变化。根据这个假说,下列观点错误的是( )

A.该假说的理论基础是生物与环境之间存在共同进化

B.在该假说中,生物的进化不影响无机环境的变化

C.根据该假说,捕食关系有利于提高猎豹和斑马的奔跑速度

D.根据该假说,寄生者基因频率的改变可能导致宿主的进化

(多选)16.(2021春•启东市校级月考)下列关于现代生物进化理论的叙述,不正确的是( )

A.大多数基因突变对生物体是有害的,且这种有害性是固定不变的

B.某种杂草抗除草剂的能力不断增强是因为除草剂对该种杂草进行了定向选择

C.草原上狼的灭绝造成鹿的数量激增体现了二者的协同进化和发展

D.在生物进化过程中,生物多样性的形成过程就是新物种不断形成的过程

(多选)17.(2021•聊城一模)美洲热带地区的纯蛱蝶幼虫主要取食西番莲叶片,西番莲受到纯蛱蝶的伤害之后,会释放出一种化学物质使纯蛱蝶幼虫死亡,但仍有少数纯蛱蝶会变异出抵抗该化学物质的能力。观察发现,西番莲用改变叶片形状,“造出”一种黄色假卵(叶片上蜜腺稍微隆起形成卵状结构)等办法来迷惑纯蛱蝶,以减少纯蛱蝶在此产卵;还通过分泌出一种“花外蜜露”引诱蚂蚁和蝇类前来捕食纯蛱蝶幼虫。在此过程中,纯蛱蝶也增强了寻找并发现西番莲的能力。下列分析正确的是( )

A.西番莲释放出化学物质抗虫和纯蛱蝶能抵抗该化学物质是长期共同进化的结果

B.在纯蛱蝶觅食的刺激下,西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变

C.西番莲叶形的变化和纯蛱蝶觅食行为的变化说明自然选择决定进化的方向

D.西番莲通过传递化学信息,未能把纯蛱蝶全部杀死,符合“精明的捕食者“策略

(多选)18.(2019•江苏模拟)人类在生产和生活中大量使用抗生素是引起细菌抗药性增强的重要原因。如图是细菌抗药性形成示意图,有关叙述正确的是( )

A.易感菌群中出现具有一定抗药性的细菌可能是基因突变的结果

B.抗药性基因传递给其他细菌产生的变异属于基因重组

C.长期使用某种抗生素,就会通过人工选择产生耐该抗生素的菌群

D.抗生素的不合理使用,会导致耐药菌群的出现或造成体内菌群失调

(多选)19.(2021春•宁乡市期末)许多年前,某大峡谷中的松鼠被一条河流分隔成甲、乙两个种群,两个种群所发生的变化如图所示,①~⑥表示不同的变异结果。下列叙述正确的是( )

A.a表示地理隔离,经过长期的地理隔离可能出现生殖隔离

B.b过程表示基因重组和染色体变异,为生物进化提供原材料

C.c过程可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化

D.在自然状态下,物种1和物种2相互交配可能产生不育后代

(多选)20.(2021春•宿迁期末)如图表示生物新物种形成的基本环节,下列叙述正确的是( )

A.种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件

B.地理隔离能使种群基因库产生差别,必然导致生殖隔离

C.种群基因库的差异是产生生殖隔离的根本原因

D.自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而基因频率会改变

二、解答题:本题共4个小题。

21.(2021春•广东期末)斑马鱼和人类基因有高度相似性,其 RP2蛋白与人具有67%的序列一致性,作为模式生物的优势很突出。科研人员利用斑马鱼作为实验材料对RP2的生理功能进行了一系列的探索。

(1)斑马鱼和人类基因和蛋白质的高度相似,在生物进化理论中可以作为支持 观点的证据。

(2)敲除斑马鱼细胞中一条染色体上的RP2基因部分序列,筛选得到突变型A和突变型B2个纯合突变品系(均为隐性突变)。对得到的突变基因测序,结果如图所示。

研究者认为,突变型 (“A”或“B”)由于在性状上与野生型差异更大,所以适合用于研究该基因的功能。从分子水平分析,差异更大的原因是 。

(3)科研人员在另一个纯种斑马鱼品系中发现了一尾视网膜色素变性的隐性突变个体,请设计一 个杂交实验,通过一次杂交确定该突变个体是否发生了RP2基因的突变(要求:写出杂交组合和预期结果及结论):

杂交组合: 。

预期结果及结论:

若 ,则这个突变个体发生了不同基因的突变;

若 ,则这个突变个体发生了RP2基因的突变。

22.(2021春•宁乡市期末)某地蝽蟓的喙长而锋利,可刺穿无患子科植物的坚硬果皮,获得食物,如图1所示。1920年引入新种植物——平底金苏雨树,其果皮较薄,蝽蟓也喜食,如图2所示。调查发现,当地蝽蟓喙的长度变化如图3所示。请回答问题:

(1)蝽蟓的长喙与短喙为一对相对性状。分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,该地区决定蝽蟓短喙的基因频率增加,这是 的结果。

(2)蝽蟓取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,当地无患子科植物种群数量会 。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较 的植株更容易延续后代。

(3)进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蝽蟓均得以生存繁衍,这是物种间 的结果。

23.(2021春•永春县校级期末)某地一年生的某种植物群体,其基因型为aa,开白色花。有一年,洪水冲来了许多基因型为AA和Aa的种子,开红色花。不久群体基因型频率变为55%AA、40%Aa、5%aa。回答下列有关问题:

(1)该地这种植物的所有个体组成一个种群,该种群的基因库是指 。

(2)洪水冲来了许多基因型为AA和Aa的种子后,种群中a基因频率的变化趋势是 。

(3)若这一地区没有给这种植物传粉的昆虫所有植物一般都是自花授粉。在3代自交后,该种群中aa的基因型频率的变化趋势是 。在这3年中,该植物种群 (填“有”或“没有”)发生了进化,理由是 。

(4)若没发洪水前的群体和洪水冲来的群体的个体之间由于花期不同,不能正常授粉,说明这两个群体是两个不同物种,理由是 。

(5)现代生物进化理论认为物种形成的三个基本环节是 、 和 。

(6)生物多样性的形成经历了漫长的协同进化过程,协同进化是指 。

24.(2021春•连云港期末)在生产实践中,人们通过对原鸡长时间的人工选择,分别培育出卵肉兼用的芦花鸡、药用的乌骨鸡、卵用的北京白鸡、肉用的艾维茵鸡、观赏用的长尾鸡和斗鸡(如图)。回答下列问题。

(1)达尔文的生物进化理论的基本观点是 、生存斗争与自然选择、 。

(2)以自然选择学说为核心的现代生物进化理论认为, 是生物进化的基本单位,进化的实质是 发生改变,决定生物进化方向的是 。

(3)以北京白鸡为例,概述原鸡到北京白鸡的培育过程:人们对原鸡变异的后代进行比较, ,培育出最符合要求的北京白鸡。

(4)尝试用中性学说解释原鸡到长尾鸡的培育过程:原鸡中的基因按一定速率发生了 ,并被随机保留下来,通过 ,使原鸡的不同后代之间出现了性状差异,如出现了长尾,选择尾长的鸡而淘汰其它鸡,最终培育出长尾鸡。

(5)生物进化理论在思想观念上对人们的影响主要表现在两个方面,一是 ,二是促进了生态伦理的发展。

参考答案与试题解析

一.选择题

1.【解答】解:A、捕食者与被捕食者之间存在共同进化现象,两者之间相互促进,共同发展,蝙蝠捕食蛾子,蝙蝠的进化利于蛾子种群的繁衍,A错误;

B、蝙蝠与蛾子的这种共同进化,可以增加基因的多样性,B正确;

C、蝙蝠的捕食对蛾子起到了选择作用,把有利的变异保留了下来,但突变具有不定向性,C错误;

D、蝙蝠的捕食导致蛾子向不同方向进化,可见自然选择可定向选择生物的性状,D错误。

故选:B。

2.【解答】解:A、斑点数量多的雄鱼有更多机会繁殖后代,但也容易受到天敌的捕食,所以当缺少天敌时,斑点数量可能会减少,A正确;

B、生物进化的实质是种群基因频率的改变,B错误;

C、变异的有利有害是相对的,斑点数量多的雄鱼有更多的机会繁殖后代,但也更容易受到天敌的捕食,C正确;

D、异性孔雀鱼间行为信息的传递有利于种群的繁衍,D正确。

故选:B。

3.【解答】解:A、变异是不定向的,抗生素的剂量不断加大只是起了选择作用,A错误;

BC、抗生素对病菌进行自然选择,生存下来的病菌都是抗药能力强的,B错误,C正确;

D、病菌中原来就存在抗药性强的个体,在使用抗生素的过程中淘汰了抗药性弱的个体,D错误。

故选:C。

4.【解答】解:A、非洲野牛与狮为不同的物种,它们之间可通过种间竞争、捕食等实现共同进化,A正确;

B、高茎豌豆与矮茎豌豆属于同一物种,共同进化是指不同物种之间的关系,B错误;

C、不同物种之间、生物与无机环境之间都能协同进化从而导致生物多样性,C正确;

D、4亿年前光合生物产生了氧气,而氧气也为好氧生物的出现创造了有利条件,属于生物与无机环境之间协同进化,D正确。

故选:B。

5.【解答】解:A、结合分析可知,甲环节涉及的变异类型有突变和基因重组,其中突变包括基因突变和染色体变异,A正确;

B、乙环节表示自然选择,自然选择导致小鼠种群的基因库发生定向改变,B正确;

C、丙环节涉及的是生殖隔离,生殖隔离是新物种形成的必经过程,C错误;

D、丙环节产生的小鼠新种与小鼠原种属于不同物种,因为二者已经产生生殖隔离,D正确。

故选:C。

6.【解答】解:A、自然选择决定生物进化的方向,故河流两岸的环境不同导致了A、B两个种群的进化方向不同,A正确;

B、A、B在外貌上基本没有差别,却存在生殖隔离,所以是不同的物种,B错误;

C、A、B是不同的物种,所以两个种群的基因频率不同,C错误;

D、若枯水期河流干涸,A、B之间不存在地理隔离,但存在生殖隔离,因此两者为两个物种,D错误。

故选:A。

7.【解答】解:A、蟹群个体间存在体色差异,在生存斗争中,与环境颜色相适应的中间体色不易被天敌捕食而得以生存,从而数量更多,A正确;

B、三种体色的蟹只是对环境的适应能力不同而已,仍是同一个物种,不存在生殖隔离,B错误;

C、体色不同的蟹仍是同一物种,它们的生殖能力没有多大差别,C错误;

D、变异具有不定向性,自然选择具有定向性,D错误。

故选:A。

8.【解答】解:A、染色体变异能为真核生物提供进化的原材料,原核生物没有染色体,不存在染色体变异,A错误;

B、从理论上分析,没有自然选择的作用,基因重组仅仅是非等位基因之间的重新组合,不会导致基因频率发生改变,B正确;

C、细菌本身就能产生抗药性突变,生物变异在先,自然选择在后,抗生素没有诱导变异的作用,只有选择作用,C错误;

D、自然选择决定生物进化的方向,新物种也可通过人工或低温诱导染色体组的加倍在短时间内完成,不需要通过漫长的自然选择,D错误。

故选:B。

9.【解答】解:(1)根据题干信息“逐日去其不佳者,”可知这种育种方法属于选择育种,是人为选择去除生长状态不好的个体,属于人工选择。

(2)在育种中,采取隔离措施,可防止基因间相互交配而混杂,对新品种的形成具有重要作用,“分数缸饲养”的作用是采取了地理隔离。

故选:D。

10.【解答】解:A、新冠病毒发生的可遗传变异能够为它的进化提供原材料,A正确;

B、对新冠病毒来说,变异可能有害,可能有利,B错误;

C、阻断病毒的传播可减少它的繁殖次数从而降低变异频率,C正确;

D、若变异后的新冠病毒潜伏期变长,感染者出现症状的时间延长,不易被发现,有利于新冠病毒的传播,D正确。

故选:B。

11.【解答】解:①“收割理论”提出捕食者的存在避免了生态系统中某一物种占绝对优势,为其他生物的生存提供空间,有利于增加物种多样性,①正确;

②人类滥用抗生素,使得少数细菌由于变异产生了抵抗青霉素的特性,不被抗生素杀死而生存下来,并将这些特性遗传给下一代,从而使下一代产生具有抗药性的个体,经过抗生素的长期选择,使得有的细菌不再受到抗生素的影响,从而使细菌产生抗药性,了出现超级细菌,②正确;

③物种之间的共同进化是通过不同物种之间相互实现的,既包括种间斗争,也包括种间互助,③错误;

④生物进化的实质是种群基因频率的改变,④错误;

⑤生物多样性包括基因多样性、物种多样性、生态系统多样性,因此生物多样性的形成不仅包括新物种不断形成的过程,⑤错误。

综上所述:正确的选项是①②。

故选:A。

12.【解答】解:在某种群中,基因型为BB的个体占70%、Bb的个体占208%,则bb的个体占10%.根据基因型频率计算基因频率,则基因B的频率=BB的基因型频率+Bb的基因型频率=70%+×20%=80%,同理,基因a的频率为20%。

故选:C。

13.【解答】解:A、强调环境的变化是物种产生变化的原因,生活在特定环境中的生物为了适应环境,某些器官由于经常使用而发达,并且传递给下一代,这是拉马克的“用进废退”观点,A错误;

B、害虫抗药性的增强,是因为杀虫剂对害虫进行了选择的结果,B错误;

C、狼和鹿的奔跑速度都变快说明鹿和狼相互选择,生存下来的类型经过一代代的积累,结果发展成为具有各自特征的种群,这符合达尔文进化学说的观点,C正确;

D、人们生活在不同的人工环境中,但仍然受到自然选择的影响,D错误。

故选:C。

14.【解答】解:A、该动物种群中全部基因的总和构成其基因库,而不仅仅是该动物种群中全部B和b的总和,A错误;

B、生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然选择是定向的,所以大熊猫由以肉为食进化为以竹子为食的实质是种群基因频率的定向改变,B正确;

C、若该对等位基因位于常染色体上,Bb=2×60%×40%=48%,BB=60%×60%=36%,则Bb:BB=4:3,则显性个体中出现杂合雌熊猫概率约为×=28.6%,C错误;

D、若该对等位基因只位于X染色体上,在雌性个体中,XbXb为40%×40%=16%,在雄性个体中,XbY为40%,而雌雄数量相等,所以该种群中XbXb、XbY的基因型频率分别为8%、20%,D错误。

故选:B。

15.【解答】解:A、通过分析可知,该假说的理论基础是不同物种之间存在共同进化,不是生物与环境之间存在共同进化,A错误;

B、该假说是发生在无机环境相对稳定的情况下,即生物的进化不影响无机环境的变化,B正确;

C、猎豹会以斑马为食物,而斑马要避免被猎豹捕食而生存下来,故它们在长期的捕食关系下,速度快的个体能够更好的生存下来,这便说明它们之间有共同进化,C正确;

D、种间关系有竞争、捕食、互利共生和寄生,寄生者基因频率的改变会使寄生者发生相应的改变从而会影响到宿主,使宿主的基因频率发生改变,导致宿主进化,D正确。

故选:A。

16.【解答】解:A、大多数基因突变对生物体是有害的,但基因突变的有害或有利往往取决于环境条件,基因突变的有害性也可能随环境的改变而变成有利性,A错误;

B、某种杂草抗除草剂能力增强的原因是除草剂对该种杂草进行了定向选择,淘汰了没有抗性和抗性弱的个体,保留了抗性强的个体,经过逐代积累,该种杂草抗除草剂能力不断增强,B正确;

C、草原上狼的灭绝导致鹿的数量激增,体现了种间关系对种群数量的影响,并没有体现二者的共同进化和发展,C错误;

D、生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三方面的内容,生物多样性的形成过程不仅仅是新物种形成的过程,D错误。

故选:ACD。

17.【解答】解:A、西番莲释放化学物质抗虫和纯蛱蝶能抵抗这种物质是长期协同进化的结果,A正确;

B、西番莲发生了叶形和叶片蜜腺的突变是自发的、随机的,并不是在纯蛱蝶觅食的刺激下才会发生,B错误;

C、生物进化的方向是由自然选择决定的,在自然选择的作用下,具有有利变异的个体有更多的机会产生后代,种群中相应基因的频率会不断提高,因此,在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,C正确;

D、西番莲通过传递物理或化学信息,未能把纯蛱蝶全部杀死,符合“精明的捕食者“策略,D错误。

故选:AC。

18.【解答】解:A、感菌群中出现具有一定抗药性的细菌可能是基因突变的结果,A正确;

B、抗药性基因传递给其他细菌,使其它细菌转化为具有抗药菌属于基因重组,B正确;

C、长期使用某种抗生素,由于抗生素对细菌的选择,产生了耐该抗生素的菌群是自然选择的结果,C错误;

D、抗生素的不合理使用,会导致耐药菌群的出现造成体内菌群失调,D正确。

故选:ABD。

19.【解答】解:A、a表示地理隔离离,经过长期的地理隔离可能出现生殖隔离,进而可能产生新物种,A正确;

B、b表示突变和基因重组,其中突变包括基因突变和染色体变异,是生物进化的原材料,B错误;

C、c表示自然选择,其可以定向改变种群的基因频率,导致生物定向进化,从而使适应性产生,C正确;

D、在自然状态下,物种1和物种2存在生殖隔离,相互交配可能产生不育后代,D正确。

故选:ACD。

20.【解答】解:A、种群基因频率的改变是产生生殖隔离的前提条件,A正确;

B、地理隔离能使种群基因库产生差别,从而产生进化,但不一定导致生殖隔离,B错误;

C、种群是指生活在一定区域的同种生物的全部个体叫种群,当同一物种中种群基因频率的发生改变,会导致种群基因库的差别越来越大,进而产生进化,形成新的物种,C正确;

D、自然选择过程中,直接受选择的是表现型而不是基因型,D错误。

故选:AC。

二.解答题

21.【解答】解:(1)斑马鱼和人类基因和蛋白质的高度相似,在生物进化理论中可以作为支持生物有共同祖先观点的证据。

(2)分析图示可知,突变型A的基因中缺失了五个碱基对(非3的倍数),对应的密码子序列从碱基缺失之后可能都会发生改变,对蛋白质的影响较大。而突变型B的基因中缺失了12个碱基对( 3的倍数),对应的密码子可能刚好缺失4个,则碱基缺失之后的片段对应的密码子序列不变,即造成蛋白质中4个氨基酸缺失,对蛋白质影响较小,故突变型A的突变性状与野生型差异较大

(3)由于已经确定纯种斑马鱼品系中出现的视网膜色素变性为隐性性状,可让视网膜色素变性的隐性突变个体与.上述RP2突变(突变型A或突变型B )纯合子杂交,若与RP2基因的突变为同一类型,则二者均为隐性纯合子,杂交后代全部患病,若该突变与RP2基因的突变不是同一基因的突变,由于亲本均为纯合子,则两个个体含有的隐性基因不是同一对基因,杂交后代均为杂合子表现为全部正常。

故答案为:

(1)生物有共同祖先

(2)A 突变型A为5个碱基对(非3的倍数)缺失,造成mRNA上的密码子翻译错位,对蛋白质影响较大;而突变型B为12个碱基对(3的倍数)缺失,造成蛋白质中4个氨基酸缺失,对蛋白质影响较小

(3)杂交组合:让该突变个体与上述RP2突变(突变型A或突变型B )纯合子杂交 后代全部正常 后代全部患病

22.【解答】解:(1)分析图3可知,引入平底金苏雨树后的60年间,长喙蜻蟾的个体数逐渐减少,而短喙蜻同的个体数逐渐增加,说明引入平底金苏雨树后,短喙成为有利性状,所以该地区决定蜷同短喙的基因频率增加,这是自然选择的结果。

(2)蜻柘取食果实,对当地无患子科植物种子的传播非常重要,引入平底金苏雨树后,蜻螺主要取食平底金苏雨树,取食无患子科植物减少,故当地无患子科植物种群数量会下降。无患子科植物果实的果皮也存在变异,果皮较薄的植株更容易被取食,故更容易延续后代。

(3)共同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。进化过程中,当地无患子科植物、平底金苏雨树和蟠螺均得以生存繁衍,这是物种间共同进化的结果。

故答案为:

(1)自然选择

(2)下降 薄

(3)协同进化(共同进化)

23.【解答】解:(1)生活中一定区域内的同种生物的全部个体叫种群;据此可知,该地这种植物的所有个体组成一个种群,种群的所有个体的全部基因组成种群的基因库。

(2)洪水冲来了许多基因型为AA和Aa的种子后,种群中a基因频率的变化趋势是应该是减少的,A的基因频率应该上升。

(3)若这一地区没有给这种植物传粉的昆虫所有植物一般都是自花授粉。由于杂合子自交的结果是杂种比例越来越少,而纯种比例升高,且纯种自交表现稳定遗传,据此可推测在3代自交后,该种群中aa的基因型频率会增加。在连续自交的情况下不会引起基因频率的改变,因此,在这3年中,该植物种群没有发生了进化。

(4)若没发洪水前的群体,和洪水冲来的群体的个体之间由于花期不同,不能正常受粉,说明这两个群体属于不同的物种,原因是生殖隔离已经形成。

(5)现代生物进化理论认为:种群是进化的基本单位,突变和基因重组产生进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,突变和基因重组、自然选择和隔离是物种形成的必要环节。

(6)协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展进而产生了生物多样性,因此,生物多样性的形成是协同进化的结果。

故答案为:

(1)(该种群的)全部个体所含有的全部基因

(2)(逐渐)降低

(3)升高 没有 该种群的基因频率没有发生变化

(4)两个群体间的个体存在生殖隔离

(5)突变和基因重组 自然选择 隔离

(6)不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响不断进化和发展

24.【解答】解:(1)达尔文生物进化论的核心观点为物种演变和共同起源、生存斗争与自然选择、适应是自然选择的结果。

(2)现代生物进化理论认为,种群是生物进化的基本单位;生物进化的实质是基因频率的改变,自然选择决定生物进化的方向。

(3)北京白鸡具有卵用的特点,在原鸡产生变异的过程中,人们对原鸡变异的后代进行比较,挑选产卵多的原鸡,多代选育,最终培育出最符合要求的北京白鸡。

(4)原鸡中的基因按一定速率发生了中性突变,并被随机保留下来,通过逐代积累,使原鸡的不同后代之间出现了性状差异,如出现了长尾,选择尾长的鸡而淘汰其它鸡,最终培育出长尾鸡,这是从中性学说的观点解释了原鸡到长尾鸡的培育过程。

(5)生物进化论指明了物种的起源,颠覆了“创世说“(或神创论)的统治地位,促进了生态伦理的发展。

故答案为:

(1)物种演变和共同起源 适应是自然选择的结果

(2)种群 种群基因频率 自然选择

(3)挑选产卵多的原鸡,多代选育(或不断选育)

(4)中性突变 逐代积累(1分)

(5)颠覆了“创世说”(或神创论)的统治地位