高中第14课 文化传承的多种载体及其发展说课ppt课件

展开第14课 文化传承的多种载体及其发展

1、文化传承的载体有哪些?2、梳理古今中外学校教育的发展历程,并分析学校教育的作用?3、梳理古今中外学书籍的发展历程;印刷书为什么被视作“新一代书籍”?4、梳理古今中外图书馆的发展历程。并分析图书馆的作用?5、梳理古今中外博物馆的建设与发展历程。并分析其历史作用?

答案:2、学校教育的作用:有利于文化传承和传播;有利于人才培养和科学研究3、印刷书:有利于文化传承和普及;有助于文化的大众化,有利于提高人们的文化修养,促进各民族的发展;推动报纸、杂志的普及。4、图书馆:保存古籍,有利于民族文化传承;培养人才;文献开发;教育功能.5、博物馆:收藏自然和文化遗产的重要场所;国民教育的重要基地;文化传承和传播的重要使命。

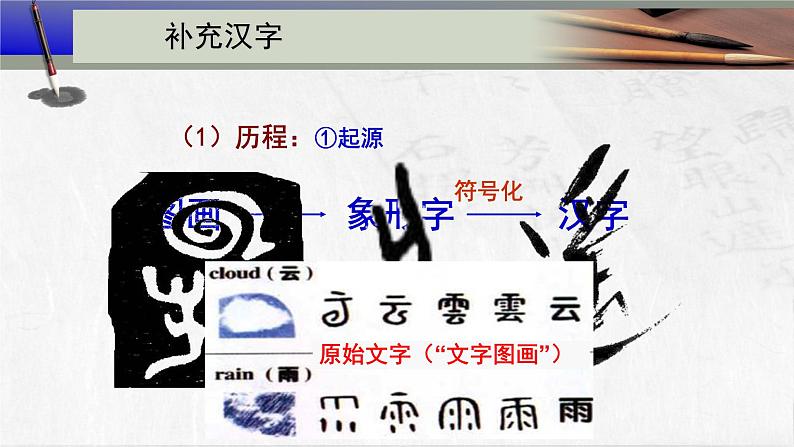

原始文字(“文字图画”)

1、历程: ①起源 ②形成:商朝已形成完整体系。 ③发展(演变脉络):

由繁到简,逐步规范化、稳定化

(1)历程: ①起源 ②形成:商朝已形成完整体系。 ③发展(演变脉络):

图4是西周与战国两个时期相同文字的不同写法,反映出字形发生了变化,促成这一变化的主要因素是( )

A.文字的频繁使用B.书写材料的不同C.各国变法的实施D.“书同文”的推行

(2016·新课标全国Ⅱ卷文综·24)图3为三国曹魏《三体石经》的残片,经文中的每个字均用先秦古文、小篆等三种字体刻写。这三种字体反映了( )

A.当时统一文字的努力B.汉字演变的历史过程

C.当时字体流行的实际状况D.汉字尚未形成完整的体系

(2019·江苏高考·21)(13分)汉字是中华文明的重要载体和标志,影响巨大而深远。阅读下列材料:材料一 青铜器作为文字的载体有一个很大的局限就是面积太小,无法刻写太多的文字,而且铸造工艺也比较复杂……严格地说,轻便而实用的竹简、木牍才是中国文献史上真正意义上的“书籍”……缣帛成本较高,产量有限,这就使得帛书的使用范围不能像简册那样广泛,只有朝廷和贵族之家才有条件使用。 ——王恩全《论中国汉字的栽体演变及其文化功能》

材料二 纸张的轻薄柔韧、价廉易得使其成为汉字书写和传播最理想的载体……借助于纸张的普及,到了魏晋南北朝时期,汉字的各种书体:篆隶草行楷已发展完备……(唐宋时期)纸张的运用也推动了印刷术蓬勃兴起、为达到便于阅读的视觉效果,印刷的字体刻意追求方正规范、整齐划一。 ——陈虹《器物裁体与汉字书写的美学风貌》

材料三 汉字的传播及汉字系文字的形成和发展,是中国、东亚地区乃至全世界最为重要的历史文化现象之一。历史上,在以我国为中心的东亚地区,随着汉字的广泛传播和深刻影响,先后形成了包括西夏文、契丹文、女真文、日文、越南喃字等在内的十多种汉字系民族文字,构成了一个多姿多彩的文字家族和文化宝库。这些文字的形成和发展,是汉文化和各民族文化密切交流的成果,也是汉字符号多、语言适用性强的体现。 ——摘编自王锋《追寻汉字传播和发展的历史足迹》

(1)据材料一,分析简牍在文字载体中一度取得优势地位的原因。 (2)据材料二并结合所学知识,说明科技进步对汉字发展的作用。(3)据材料三并结合所学知识,概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因。

【答案】(1)原因:面积较大,写字较多;制作工艺简单;轻便实用;成本低;产量高。(2)作用:造纸术和印刷术促进汉字的传播;造纸术的发展促进纸的普及,催生多种书体;印刷术的发展使字体变得规范。(3)影响:推动了中华民族文化的交融和发展;促进了东亚地区文化的交流;丰富了人类文化体系。原因:汉字符号丰富多样;汉字具有较强的适应性。

1.(2014·山东高考·13)春秋时期,孔子兴办私学,学生来自士农工商各阶层。这一做法( ) A.打破了贵族垄断教育的特权 B.瓦解了宗法分封制度 C.动摇了周王室的统治基础 D.适应了诸侯争霸战争的需要

2、(2013·江苏高考·6)1909年,《京华百二竹枝词》曰:“报纸于今最有功,能教民智渐开通。眼前报馆如林立,不见‘中央’有‘大同’(‘中央’、‘大同’均为当时报纸名称)。”这一描述表明( )A.报纸宣传成为变革根本动力 B.描述者倡导报纸产业多元化 C.描述者肯定报纸的教化功能 D.报纸舆论受到专制政府控制

3、阅读材料如下两则材料,并回答问题:材料一 宋元时期是我国古代书院教育的发展和成熟期,书院的培养目标、课程设置、教育理念和教育风格等都日益完善和规范。书院注重明辨义利价值观,强调以义为本。课程设置以“四书五经”作为德育课程的主体,重视学术争辩和学术交流,允许不同学派进行讲学,体现学术自由。宋元统治者都极为重视通过书院对民众进行制度性和非制度性的教化,并尽量把两者结合起来。——摘编自李强《简论宋元时期的书院教育及启示》

(1)根据材料一,概括指出宋元时期书院教育的特点,并结合所学知识分析宋元时期书院教育发展兴盛的原因。(2)根据材料一、二指出,与传统书院相比,维新派开办新式教育的变化有哪些?并结合所学分析其影响。

4、材料二 近代以来,由于社会环境的变化,各阶层人民的教育观念发生了相应的转变。甲午战争失败后,维新派积极推进新式学堂的开办。维新派认为,中国积贫积弱的主要原因是没有良好的教育,为了变法,必先改革教育。从京师大学堂到各省的实业学堂、南洋公学等各教学机构纷纷成立。长沙创办的时务学堂和京师大学堂设立后,把经学、理学、掌故学等列为普通学,以高等算学、格致学、农学、矿学、商学、卫生学等实学为专门学。 ——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

答案:(1)特点:进入发展和成熟期,日益完善与规范;注重儒学价值观的培养;课程以儒学经典为主;重视学术争辩与学术交流,体现学术自由;体现统治阶级对民众的教化。原因:科举制度的发展完善;重文轻武,崇尚文治;社会相对稳定;社会经济进一步发展;思想文化上理学的兴起与发展。(2)变化:创办近代新式学堂;内容上增加自然科学;学校专业化趋势明显;以培养变法人才,救亡图存为目的。影响:传播了西方文化;启迪了国人的思想;有利于推动中国教育的近代化;培养了近代人才。

阅读下列材料,回答问题。材料一 大英博物馆是世界上首家国立公共博物馆。1753年英国议会通过法案,决定将大批重要文物集中收藏,遂建立了大英博物馆,对所有好学求知的人免费开放。大英博物馆收藏了珍贵文物数百万件,有些文物的收藏量仅次于甚至超过文物原生地。博物馆还收藏了许多珍贵的中国文物,如英国冒险家斯坦因从敦煌盗取的大量文物。第一次世界大战后博物馆成立了研究实验室,报告收藏品的状况并进行修复和保存,许多被破坏的文物在修复者和先进仪器的帮助下重获新生。

(1)根据材料一概括大英博物馆的特点,并结合所学知识分析其历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识分析中国近代博物馆事业的影响。(3)综合上述材料和所学知识,谈谈你对博物馆的认识。

材料二 洋务运动时期,一些中国官员在参观了外国博物馆后正面肯定了其对开启民智的积极作用,维新派更是提出了开设博物馆的具体设想。实业家张謇于1905年创办了南通博物苑。在该时期,中国博物馆多以介绍各行业发展状况的“劝业型”和传播自然科学知识的“教育型”为主,以为富国强民之助,人们更看重博物馆的传播教育功能而非收藏特性。1933年,国民政府决定在南京建立中央博物院,下设自然、人文和工艺三馆,并明确提出“自然馆中……求其利用中国材料。人文馆中,求能系统地表示世界文化之演进,中国民族之演进。工艺馆中,表示物质文化之精要,尤其关于国防者,用以激励国人”。—摘编自黄春雨《传统文化与现代化视野下的中国博物馆发展史》

答案:(1)特点:国立公共博物馆;许多文物来自对落后国家或地区的掠夺;藏品丰富,种类繁多;运用先进科技保护文物。背景:资本主义的发展;殖民扩张和掠夺;英国社会对文教事业的重视。(2)影响:收藏并保护了大量珍贵文物;传播了先进科技文化,推动思想解放;推动实业救国热潮,促进民族资本主义发展;增强爱国意识,推动了爱国救亡运动,为后世博物馆事业的发展奠定基础。 (3)启示:博物馆是文化传承,文物保护的重要场所;博物馆事业的发展需要建立在一定的经济文化基础之上;运用先进的科技和理念促进发展;博物馆发展应体现和平交流和保护传承的原则,反对以保护的名义对其他国家进行掠夺。

2020-2021学年第14课 文化传承的多种载体及其发展评课ppt课件: 这是一份2020-2021学年第14课 文化传承的多种载体及其发展评课ppt课件,共42页。PPT课件主要包含了第14课,学校教育的发展,印刷书的诞生,图书馆的成长,中国图书馆的发展,课堂小结等内容,欢迎下载使用。

人教统编版选择性必修3 文化交流与传播第14课 文化传承的多种载体及其发展示范课课件ppt: 这是一份人教统编版选择性必修3 文化交流与传播第14课 文化传承的多种载体及其发展示范课课件ppt,共23页。PPT课件主要包含了新课导入,学校教育的发展,学在官府,学在民间,世纪50年代,恢复高考,科教兴国,印刷书的诞生,图书馆与博物馆,亚述巴尼拔图书馆等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版选择性必修3 文化交流与传播第14课 文化传承的多种载体及其发展备课课件ppt: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修3 文化交流与传播第14课 文化传承的多种载体及其发展备课课件ppt,共46页。PPT课件主要包含了主讲李老师,课标要求,CONTENTS,学校教育的发展,印刷书的诞生,图书馆的成长,博物馆的建设与发展等内容,欢迎下载使用。