初中语文人教部编版七年级下册土地的誓言教学课件ppt

展开

这是一份初中语文人教部编版七年级下册土地的誓言教学课件ppt,文件包含第8课《土地的誓言》共1课时pptx、8土地的誓言端木蕻良docx、08土地的誓言mp3等3份课件配套教学资源,其中PPT共41页, 欢迎下载使用。

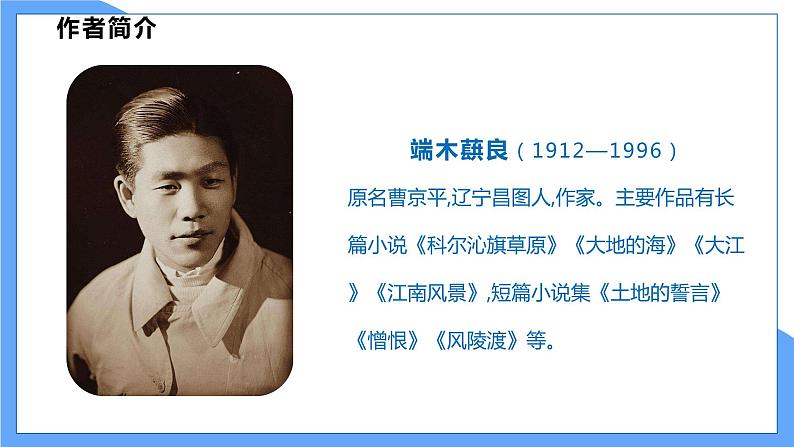

8* 土地的誓言端木蕻良◇教材分析◇ 《土地的誓言》是一篇抒情散文,充溢着饱满、深沉的爱国热情。作者这种情绪的表露,并不流于空泛,他把“九一八”事变以后东北流亡青年压抑的情感,用火一样炽热的语言表达出来,仿佛使人谛听到心脏的跳动,感受到热血的沸腾。眷念乡土,这是一种具有共通性的感情,而作者所眷恋的关东原野,当时已被日本侵略者强占十年之久。对作者而言,它是失去的美好家园;对国人而言,它是祖国完整版图上沦丧的土地。因此,眷念乡土就有了让人产生共鸣的强烈的爱国色彩。◇教学目标◇1.理解文中关键意象和关键语句的含意。2.品味语言,领会贯穿全文的意境和情感,从而理解本文独特的抒情方式。3.培养学生热爱故土、热爱祖国的情怀。◇教学重难点◇1.重点:(1)理解作者对沦陷故园的眷恋以及誓死收复失地的爱国热情。(2)理解重点词句,体会作者的思想感情。2.难点:感受课文的抒情方式,并能说出自己的认识和体会。◇教学过程◇一、导入新课“生我是这块土地,养我是这块土地……”一声声歌唱,凝聚了人们对土地的多少深厚感情!土地,母亲般亲切的名字,每每唤起你,就像母亲用那温柔的双手抚摸着我们,用那甘甜的乳汁滋润着我们。岁月悠悠,能冲淡许多记忆,却带不走那一串串的深沉与悲壮。今天我们一起来学习《土地的誓言》,看看它会带给我们怎样的震撼。二、自主学习成果展示1.了解作者与写作背景。(1)端木蕻良(1912—1996),原名曹京平,辽宁昌图人,作家。主要作品有长篇小说《科尔沁旗草原》《大地的海》《大江》《江南风景》,短篇小说集《土地的誓言》《憎恨》《风陵渡》等。(2)背景介绍:1931年9月18日,日本关东军炸毁南满铁路柳条湖段路轨,反诬中国军队所为,炮轰东北军驻地,攻占沈阳。随之而来的是东北三省沦亡。东北三省的人民,处在水深火热之中,不得不背井离乡,离开了生他们、养他们的故土而四处流浪。1941年9月18日,“九一八”事变已经过去了整整十年,抗日战争正处于十分艰苦的阶段,流亡在关内的东北人依然无家可归。作者怀着难以抑制的思乡之情写下了这篇文章。2.检测生字词。(1)读准字音,记准字形。挚痛(zhì) 嗥鸣(háo) 斑斓(lán)怪诞(dàn) 亘古(gèn) 谰语(lán)默契(qì) 田垄(lǒng) 蚱蜢(zhàměng)污秽(huì) 辘辘(lù) 白桦林(huà)镐头(gǎo) 泛滥(làn) 土壤(rǎng)(2)理解重点词语的词义。挚痛:诚恳而深切。嗥鸣:(野兽)大声嚎叫。斑斓:灿烂多彩。谰语:没有根据的话。亘古:远古。污秽:肮脏的东西。怪诞:荒诞离奇;古怪。默契:双方的意思没有明白说出而彼此有一致的了解。泛滥:江河湖泊的水溢出,比喻坏的事物不受限制地流行。三、了解文体知识呼告又称“顿呼”“突呼”,是在行文中直呼文中的人或物的一种修辞方式。也就是对本来不在面前的人或物直接呼唤,并且跟他说话。一般可分为呼人、呼物两种形式。运用呼告,可以抒发强烈的思想感情,增强感染力,并引起读者强烈的感情共鸣。四、学习新课步骤一:朗读课文,感知内容1.播放朗读录音,让学生一边听,一边标记易读错的字词。2.学生齐读课文。3.提问:这篇文章表达了作者什么样的思想感情?明确:爱国之情、思乡之情和对日本帝国主义侵略者的满腔仇恨之情。4.让学生自由读课文,找出最令自己感动的句子,深情地、大声地朗读出来,并让学生谈一谈感动的原因。步骤二:细读课文,探究语言1.作者在文中列举了哪些东北特有的景色、物产?哪些词语用得好,能够引起你丰富的联想?明确:作者在文中选择有特征、有意味的景物组成叠印的一个又一个画面,像电影镜头一样闪现,展现了东北大地的丰饶美丽。比如“我想起那参天碧绿的白桦林……原野上怪诞的狂风”一段,白桦林、蒙古狗、奔马群、红高粱、黑土地等东北特有的景物密集地排列在一起,加大了文章的信息容量和对读者的冲击力。这段话用了大量的形容词和短语如“参天碧绿”“深夜嗥鸣”修饰事物,使事物带上丰富的、耐人寻味的意味。2.怎样理解“我常常感到它在泛滥着一种热情”中的“泛滥”与“在那田垄里埋葬过我的欢笑”中的“埋葬”这两个词语的确切含意?明确:“泛滥”本义是“江河湖泊的水溢出,四处流淌”,又引申为“思想、事物到处扩散”。细细品味这一词语会觉得十分贴切:作者的心情正如决堤之水不可遏制地向四下奔流,作者那激愤狂放的心情用“泛滥”来形容增添了几分野性和难以驾驭的力量。“埋葬过我的欢笑”中的“埋葬”就更加特殊,“埋葬”应用于已经死去的事物,在这里说明“我”的欢笑已经死去了,被埋葬在故乡的田垄间。说明昔日的欢乐早已荡然无存,取而代之的是凄苦、哀愁和悲愤。用“埋葬”一词更能表达作者内心的沉重和悲愤的心绪。3.如何理解“当我记起故乡的时候,我便能看见那大地的深层,在翻滚着一种红熟的浆液……在那亘古的地层里,有着一股燃烧的洪流,像我的心喷涌着血液一样”等句子?明确:从表层看,这是写实。在任何一块大地的深层,都涌动着沸腾的岩浆,这些岩浆就是文中所说的“红熟的浆液”。从深层看,这是虚写。作者的心也正如地下沸腾的岩浆一样,在燃烧、沸腾、奔突,似乎正要喷涌而出。作者塑造了两个战栗着、愤怒着并且不可阻挡地将要爆发出来的意象——一个是大地之心,一个是作者之心。这块广大的“关东大地”因为这些拟人化的描写而有了生命、有了情感,像人一样召唤着“我”,激励着“我”为之奋斗、为之牺牲。4.作者把广大的关东原野,以“她”而不是“它”相称,这是为什么?表达了作者的什么感情?明确:以“她”而不是“它”相称,隐含将土地比作“母亲”的意思。比如:“我无时无刻不听见她呼唤我的名字,无时无刻不听见她召唤我回去。……她低低地呼唤着我的名字,声音是那样的急切,使我不得不回去。”这种感情经过多次反复渲染,像音乐的主旋律一样得到加强,自然会在读者心里掀起重重波澜,激起强烈的共鸣。文章表达了作者对故土的热爱。步骤三:合作探究,研读思考1.如何理解本文标题“土地的誓言”?明确:这一标题要点在于“誓言”。从文章来看,这誓言是作者对着土地发出的。作者在文章末尾壮怀激越地发誓:“我要回到她的身边……为了她,我愿付出一切。我必须看见一个更美丽的故乡出现在我的面前——或者我的坟前,而我将用我的泪水,洗去她一切的污秽和耻辱。”这种掷地有声的誓言,读者自可强烈地感受到。因此,这一标题应理解为“面对土地发出的誓言”,而不是“土地自身发出的誓言”。2.作者是怎样抒发自己对家乡的情感的?明确:①运用大量富于鲜明感情色彩的词语,直接抒发感情;②运用排比、比喻的修辞手法加强情感的冲击力;(如:“当我躺在土地上的时候……怪诞的狂风”“当我记起故乡的时候……喷涌着血液一样”)③人称的恰当运用,先用第三人称“她”而不用“它”,隐含将土地比作母亲的意思;随着情感的愈趋激荡,作者又将“她”改成第二人称“你”,运用呼告手法直接倾诉对故土的感情,显得直接而迫切,产生了强烈的抒情效果。步骤四:拓展延伸,学习仿写仔细阅读文章第一段,进行仿写。明确:当我坐在森林中的时候,当我抚摸身旁的小溪,嘴里含上一根甘草的时候,或者当我回忆起从前的往事的时候,我想起那婉转歌唱的百灵鸟,灵动活泼的百灵鸟在碧空中飞翔;我望见浪潮似的瀑布,清晨饮水的野鹿,我听见狼群奔跑过山谷的轰鸣;我想起丝绸般的草地,五彩的花朵,碧绿的树叶,棕褐的脸庞(护林人),黑石的眼睛,晶莹的露珠,玩耍的野兔,带有青草香味的人参,伴着泥色的灵芝;我想起清脆的响声,晴天里狗儿叼着野味在松软的泥土上奔驰,山神精彩的棋局,林间轻拂的微风……这时我听到大自然在召唤我,大自然有一种声音在召唤着我。五、课堂小结今天我们学习了《土地的誓言》,我们要热爱生我们养我们的土地,因为土地以宽厚似海的胸怀哺养着华夏儿女,土地以丰腴肥厚的身躯滋养着炎黄子孙!我要为土地吟一首诗,那就是土地之诗;我要为土地谱一曲歌,那就是土地之歌。请允许我轻轻地拨动琴弦,为你歌唱“我们世世代代在这田野上劳动,为她打扮,为她梳妆……”六、布置作业这篇课文很适合朗读,建议课下大声地朗读,在朗读中进一步感受其中蕴含的强烈的爱国情感。【板书设计】土地的誓言思念故乡 解放东北

◇课后反思◇教学过程中,以自主、合作、探究的学习方法为主,充分激发学生的自主意识和探索精神,注重质疑问难和互相切磋,在熏陶感染中让学生感受旧中国的苦难,激发学生的爱国热情,从而解决问题,使学生从感知到理解,从感性到理性,从学会到会学。学生既学到了知识,又提高了能力。这堂课的不足之处在于学生参与度不够高,今后的教学中要进一步启发学生,让学生投入到课堂中,体现学生的主体地位。

相关课件

这是一份初中人教部编版第一单元1 社戏教学ppt课件,文件包含第1课社戏--八下第一单元共3课时pptx、1社戏docx、01社戏mp3等3份课件配套教学资源,其中PPT共48页, 欢迎下载使用。

这是一份人教部编版七年级下册回忆鲁迅先生(节选)教学ppt课件,文件包含第3课《回忆鲁迅先生》共1课时pptx、3回忆鲁迅先生节选萧红docx、03回忆鲁迅先生节选mp3等3份课件配套教学资源,其中PPT共32页, 欢迎下载使用。

这是一份语文七年级下册11 老王教学课件ppt