高中地理鲁教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 碳排放与环境安全教课内容ppt课件

展开运用碳循环和温室效应原理,分析碳排放对环境的影响,说明碳减排国际合作的重要性。

1.运用示意图,理解碳循环和温室效应原理。2.通过相关资料,分析碳排放对环境的影响。3.结合碳减排的措施,说明碳减排国际合作的重要性。

内容索引 NEI RONG SUO YIN

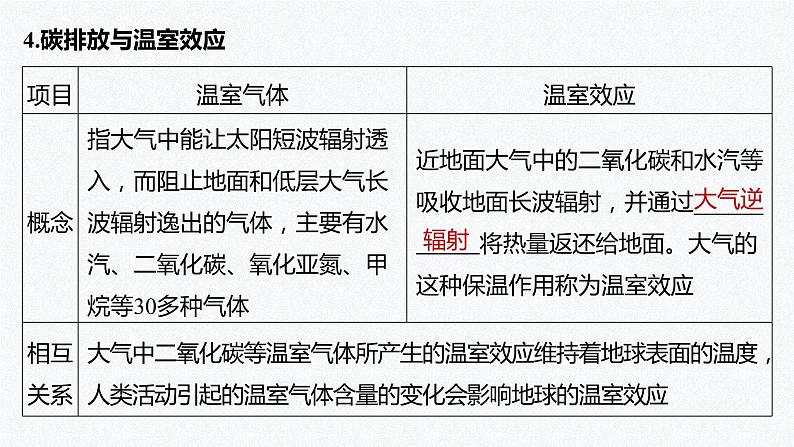

一、自然界的碳循环与温室效应

1.概念:碳元素不断地在大气圈、水圈、岩石圈以及生物圈之间进行转移和 ,构成了自然界的碳循环。2.过程大气中的二氧化碳被 吸收,通过光合作用形成有机碳固定在生物体内,有些生物在地壳运动中被掩埋,经过漫长的时间形成化石燃料。生物的 、化石燃料的燃烧以及人类活动等,都能使有机碳转化为二氧化碳,重新返回到大气中。3.特点:相对稳定,并维持着 平衡。

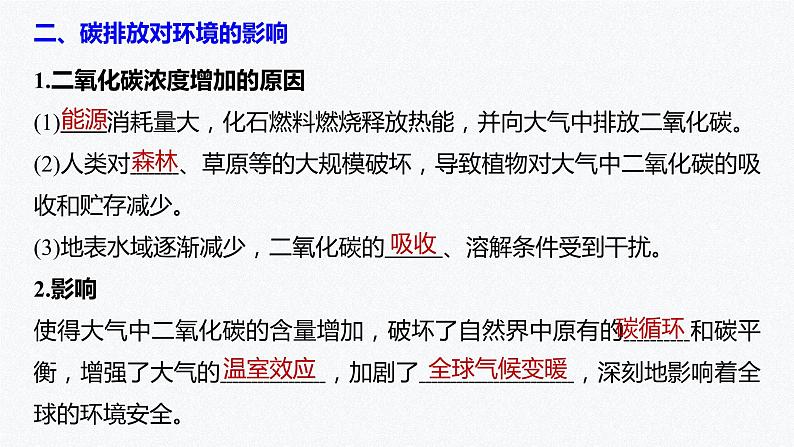

二、碳排放对环境的影响

1.二氧化碳浓度增加的原因(1) 消耗量大,化石燃料燃烧释放热能,并向大气中排放二氧化碳。(2)人类对 、草原等的大规模破坏,导致植物对大气中二氧化碳的吸收和贮存减少。(3)地表水域逐渐减少,二氧化碳的 、溶解条件受到干扰。2.影响使得大气中二氧化碳的含量增加,破坏了自然界中原有的 和碳平衡,增强了大气的 ,加剧了 ,深刻地影响着全球的环境安全。

简述全球气候变暖的原因。

答案 自然原因:地球处于间冰期,气温较高。人为原因:人类生产、生活所造成的二氧化碳等温室气体的增加。如化石燃料的燃烧,向大气中排放大量二氧化碳;滥伐森林,导致植物对大气中二氧化碳的吸收和贮存减少;地表水域减少,二氧化碳的吸收、溶解条件受到干扰等。

三、碳减排中的国际合作

1.原因:碳排放导致的环境问题往往具有 性。2.原则:遵循“共同但有 的责任”的原则。

3.国际合作中的碳交易(1)概念:《京都议定书》把二氧化碳 确定为一种商品,并在国家或地区间建立起二氧化碳排放的“ 机制”,简称碳交易。(2)规则:为体现公平性原则,《京都议定书》对已经签署协议的发达国家的碳减排额有定量的 要求,对发展中国家则没有。发达国家为了在规定时间内完成碳减排指标,可以通过 等措施帮助发展中国家实现碳减排,也可通过购买发展中国家的 抵消自身的碳减排指标。

4.碳减排中的中国贡献(1)中国的承诺:中国二氧化碳排放 年左右达到峰值并争取尽早实现。(2)中国的合作:我国积极参与全球 ,推进气候变化、清洁能源、生态保护、低碳智慧型城市建设等领域的国际合作。(3)中国的行动:我国积极推进绿色发展,构建 体系。(4)中国的成就:我国碳排放强度呈现逐年 的趋势。

自2011年起,我国先后在北京、上海等7个省市开展碳排放权交易试点,总共纳入企业2 000余家。2017年底,我国启动国家碳排放权交易市场建设方案。请你为碳排放较多的企业应对碳排放权市场交易机制提出合理化措施。

答案 降低能耗,使用新能源,改善产业结构;减少碳排放,将节余的碳配额出售;为满足企业发展的需要,必要时可适度购买一定数量的碳配额。

探究点 碳排放与环境安全

随着极端天气和气候事件的增多,人们对气候变化的趋势和影响也越来越关心。据专家分析和预测:近50年我国西部降水增多,东部频繁出现南涝北旱;极端气候事件发生的频次和强度变化将更明显;农作物受旱面积和粮食产量波动将加大。

图甲为我国1980~2010年的气温变化图,图乙为地球上碳循环示意图。

1.[综合思维]据图甲分析1980~2010年,气温变化呈现出什么规律?

答案 1980~2010年我国年平均气温大致呈上升趋势,冬季气温上升尤为明显。

2.[综合思维]据图乙分析造成大气中CO2浓度增加的主要原因。

答案 化石燃料的燃烧,向大气中排放CO2;人类对森林、草原等的大规模破坏,导致植物对CO2的吸收和贮存减少;地表水域逐渐减少,CO2的吸收、溶解条件受到干扰。

3.[区域认知]指出全球气候变暖对我国东部沿海地区可能带来的影响。

答案 海水入侵,淹没土地;风暴潮加剧,海岸侵蚀作用加强;陆地污水排放受阻;土地盐碱化;港口、航道功能受影响等。

4.[人地协调观]低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式,我国在实现低碳经济目标的过程中,可采取哪些措施?

答案 发展煤炭气化、液化技术,提高煤炭利用率,降低能源消耗;开发新能源,改善能源结构;减少使用化石燃料,减少CO2的排放;植树造林,增加植被覆盖率;提高公众的节能环保意识(或减少废弃物排放,尽可能使用公共交通工具)。

1.全球气候变暖的影响(1)导致海平面上升

(2)对水循环过程的影响

(3)对生态系统的影响

(4)对农业的主要影响

(6)对人类健康的影响

2.应对全球气候变暖的对策

3.低碳经济发展模式主要由低碳产业体系、低碳人居环境体系、低碳消费体系、低碳管理体系四大体系组成,四者相互联系,彼此制约。低碳经济建设的着力点体现在以下四个方面:

(2020·7月浙江选考)氧化亚氮(N2O)在百年尺度内的增温效应是等量二氧化碳的近300倍。农田是氧化亚氮的第一大排放源。完成1~2题。1.氧化亚氮具有增温效应,主要是因为A.大气辐射总量增加 B.大气吸收作用增强C.地面辐射总量增加 D.地面反射作用增强

解析 据材料可知,与二氧化碳相比,氧化亚氮具有更强的吸收地面辐射的能力,从而使大气增温,实现增温效应,B正确。

2.农田排放的氧化亚氮,主要来源于A.作物生长时的排放 B.大气中氮气的转化C.秸秆燃烧时的产生 D.生产中氮肥的施用

解析 农业生产中氮肥在农田的施用,是农田排放的氧化亚氮的主要来源,选D。

下图示意我国某区域1960~1990年冬小麦和冬油菜适宜种植区的北界的变化。读图回答3~4题。3.冬小麦、冬油菜适宜种植区北界推移的最可能的原因是A.全球气候变暖 B.种植习惯变化C.机械化程度提高 D.化肥、农药使用量增加

解析 图中显示1960~1990年该区域冬小麦、冬油菜适宜种植区的北界向偏北方向推移,说明该地区的气温尤其是冬季气温有较为明显的上升,是全球气候变暖造成的,选A。

解析 随着气温的升高、热量的增加,喜温作物如玉米、棉花等的种植面积会有较大幅度增加,而喜凉作物(如春小麦)种植面积呈现缩小的趋势;同时由于气候变暖,作物适宜种植的高度也会有所上升;作物的复种指数随着热量的增加而有所增加。

4.据图推测该区域农业生产可能发生的变化是A.棉花、玉米的种植面积缩小B.春小麦的种植面积扩大C.复种指数有所增加D.作物适宜种植高度有所下降

读“碳循环示意图”,完成1~2题。1.图中字母A、B、C、D代表的圈层分别是A.水圈 岩石圈 大气圈 生物圈B.水圈 大气圈 岩石圈 生物圈C.岩石圈 水圈 生物圈 大气圈D.大气圈 水圈 岩石圈 生物圈

解析 读图可知,A圈溶解CO2,可判断A圈为水圈;B圈含有CO2,且矿物燃料燃烧产生的CO2排放到B圈,故B圈为大气圈;C圈产生火山喷发,可知C圈为岩石圈;D圈包含绿色植物和动物,可知D圈为生物圈。故选B。

2.①过程可能导致A.臭氧层破坏 B.生物种群增多C.全球气候变暖 D.海平面下降

解析 ①过程是矿物燃料燃烧向大气中排放CO2,使大气中CO2的含量增加,会使全球气候变暖,故选C。

(2020·广西南宁三中期末)2018年11月26日凌晨,蚌埠市出现雾霾天气,能见度普遍低于200米,这给道路交通和市民出行带来不便。左下图为“大气受热过程示意图”,右下图为城区某处建筑在浓雾中若隐若现。据此完成3~4题。3.雾霾对近地面大气受热过程的影响主要表现在A.①减弱 B.③不变C.②减弱 D.④减弱

解析 雾霾在白天能削弱太阳辐射,使到达地面的太阳辐射减少,即②减弱,C正确;对大气上界的太阳辐射①无影响,A错;由于到达地面的太阳辐射减少,导致地面辐射③减少,B错;夜晚,雾霾对地面起到保温作用,即大气逆辐射④增强,D错。故选C。

解析 温室气体能吸收大量的地面辐射,使大气增温,导致大气逆辐射增强,即④增强。故选D。

4.从全球来看,与全球气候变暖相关的是A.①增强 B.②减弱 C.③减弱 D.④增强

下图为“世界部分国家CO2排放总量和人均排放量图”。读图完成5~6题。5.下列有关CO2排放叙述正确的是A.人口大国的人均碳排放量大B.发达国家的人均碳排放量较大C.城镇化水平与碳排放量呈正相关D.城镇化水平与碳排放量呈负相关

解析 印度、中国是人口大国,人均碳排放量较小,A错;发达国家经济发达,经济活动频繁,人们消费水平高,人均碳排放量大,B正确;读图可知,城镇化水平与碳排放不呈相关关系,C、D错误。

解析 植树造林可以增加CO2吸收量,从而减小大气中CO2浓度;提高能源利用率可以减少CO2的排放量;禁止使用化石燃料不合实际;加强国际合作可以提高各国减少CO2排放的技术水平。①②④正确,故选A。

6.当前可采取的CO2减排措施主要有①植树造林 ②提高能源利用效率 ③禁止使用化石燃料 ④加强国际合作A.①②④ B.①③④C.①②③ D.②③④

“低碳经济”是指以低能耗、低污染为基础的经济。《京都议定书》中把市场机制作为解决以CO2为代表的温室气体减排问题的新路径,即在政府对CO2排放进行总量限制的情况下,把CO2排放权作为一种商品,从而形成了CO2排放权的交易,简称“碳交易”。在遏制全球气候变暖的世界浪潮中,世界上有许多国家都在大力发展生物柴油,以减少二氧化碳的排放。据此完成7~9题。7.发展“低碳经济”的重要途径之一是调整能源结构,下列受冲击最大的工业部门是A.钢铁 B.食品 C.纺织 D.电子

解析 低碳经济要求发展以低能耗、低污染为基础的工业生产模式,对能源需求量大的工业的发展最为不利,钢铁工业属于资源密集型工业,受冲击最大,A正确;食品、纺织、电子都不属于资源密集型产业,受影响不大,因此B、C、D错误。故答案选A。

8.“碳交易”的出现能使①环境质量逐渐恶化 ②环境质量逐渐好转 ③生产工艺环保的企业获得更大的收益 ④排污量小的企业获得更大的收益A.①②③ B.①②④ C.②③④ D.①③④

解析 依据材料,“碳交易”是指在政府对CO2排放进行总量限制的情况下,把CO2排放权作为一种商品进行交易,碳排放量越多,企业成本就会越高,排污量大的企业获益就越小,因此企业为了经济效益就会减少碳排放量,进而使环境得到改善,①错误,故选C。

解析 棕榈主要生长在热带地区,马来西亚纬度低,位于热带,其他三个国家主要位于温带,故选D。

9.生物柴油大多是就地取材,用棕榈油制取生物柴油的国家可能是A.美国 B.德国C.韩国 D.马来西亚

(2021·浙江杭州模拟)下图为“某区域平均每万元生产总值的碳排放量和该区域产业CO2减排效率示意图”。据此完成10~11题。10.图示地区中节能减排压力最大和压力最小的地区分别是A.东北地区和南部沿海地区B.西北地区和东部沿海地区C.中部地区和东部沿海地区D.西北地区和西南地区

解析 图中显示,东北地区CO2排放总量较高,仅次于中部地区,区域产业CO2减排效率较低,故图示节能减排压力最大的是东北地区;南部沿海地区CO2排放总量较少,仅高于京津地区,且区域产业CO2减排效率最高,故图示节能减排压力最小的是南部沿海地区。故选A。

11.下列说法正确的是①CO2排放总量与区域经济发展水平呈正相关 ②我国CO2减排效率西部高于东部,南部高于北部 ③南部沿海地区因高耗能的重工业比例小,减排压力较小 ④西北地区减排效率最低,主要原因是科技水平低A.①② B.③④ C.①③ D.②④

解析 我国京津地区经济发展水平较高,但CO2排放总量最少,因此①错;CO2减排效率东部沿海地区高于西北地区和西南地区,因此②错;

南部沿海地区以轻工业为主,高耗能的重工业比例小,排放的CO2量相对较少,减排压力较小,③正确;西北地区科技水平低,科技投入少,导致减排效率最低,④正确。故选B。

冻土中含有大量的含碳有机物,冻土融化,储存的碳会释放到大气层中。下图为“黑龙江省近几十年冻土年平均厚度变化图”。据此完成12~13题。12.影响黑龙江省冻土厚度变化的主要原因是A.全球气候变暖 B.地壳下沉C.火山喷发 D.过度采矿

解析 读图可知,黑龙江省近几十年冻土厚度大致呈波动下降趋势,说明冻土融化加剧,因此影响黑龙江省冻土厚度变化的主要原因是全球气候变暖,A符合题意。

地壳下沉和过度采矿对冻土厚度影响不大,排除B、D。近几十年黑龙江省没有发生火山喷发现象,排除C。故选A。

13.依据冻土厚度的变化趋势推断,下列可信的是A.我国亚热带作物种植北界南移B.南极地区的冰川面积扩大C.极端天气和气候事件减少D.对冻土区的植被生长更有利

解析 从冻土厚度变化趋势可推测全球气候变暖,热量条件变好,使得我国亚热带作物种植北界北移,A不可信;两极地区的冰川大量融化,南极地区的冰川面积应缩小,B不可信;

全球气候变暖,破坏原有大气环流的稳定性,极端天气和气候事件出现频率会增加,C不可信。全球气候变暖,冻土融化,活动土层增厚,水分条件变好,对冻土区的植被生长更有利,故选D。

(2021·安徽合肥月考)活跃火(人为或自然火烧现象)是一种影响全球碳收支普遍而复杂的生物物理过程,对热带森林、寒温带针叶林等自然生态系统特性(如生物量)的形成起着重要作用。21世纪以来,全球活跃火日益频发。据此完成14~16题。14.21世纪以来,全球活跃火日益频发的主要原因是A.刀耕火种频繁 B.全球气候变暖C.植被覆盖率锐减 D.环保力度加大

解析 根据材料可知,活跃火是人为或自然火烧现象,刀耕火种是原始社会时期的耕种方式,与题干不符,A错误;因为全球气候变暖,导致大量的森林自然起火,活跃火频发,B正确;植被覆盖率锐减是活跃火发生的后果,非原因,C错误;D与题意无关。

15.活跃火对全球碳收支的直接影响体现在A.增加气态碳比重 B.促进全球气候变暖C.增加全球碳总量 D.提高固碳效率

解析 根据材料可知,活跃火燃烧会直接增加二氧化碳的比重,选A。

16.为了降低活跃火灾的发生频率,可以A.加强城市灭火演练 B.彻底清除林下植被C.健全防火预警体系 D.减少化肥、农药使用

解析 为了降低活跃火灾的发生频率,应该从发生的源头出发。A选项主要针对火灾发生后的挽救,故A错误;彻底清除林下的植被会破坏生态的平衡与稳定,B错误;健全防火预警体系从火灾源头出发,在火灾发生前提前预警,可以降低活跃火灾的发生频率,C正确;减少化肥、农药使用不能降低活跃火灾发生的频率,D错误。

(2021·四川绵阳月考)呼伦湖是中国北方数千里之内唯一的大泽,水域宽广,呼伦湖中鱼的种类达到30多种,生长慢。呼伦湖冬捕现在已成为该区域重要的旅游项目。每年的冬捕时间是以冰块厚度决定的,原则上45厘米以上就可以,20世纪七八十年代通常在12月初就可以开始冬捕,近些年的冬捕日期已经推迟到了12月末。右图为“呼伦湖的地理位置图”。据此回答17~18题。17.呼伦湖中鱼类生长缓慢的主要原因是A.水温较低 B.水质较差C.活动空间较小 D.光照不足

解析 一般来说,鱼类在其最适范围内,随着温度的升高,食物来源多,鱼的摄食量也逐渐增大,生长加快,这个范围的水温维持时间越长,鱼类的个体增长越快。而呼伦湖所处纬度较高,水温低,这就导致呼伦湖中鱼类摄食时间段及摄食量都相对较小,鱼类生长相对缓慢;呼伦湖水质较好,水域宽广,活动空间较大,光照条件较好,故A正确。

18.近些年呼伦湖冬捕日期由12月初推迟到12月末,是因为A.人工成本上升B.旅游市场需求的变化C.全球气候变暖的影响D.保护渔业资源的需要

解析 近些年呼伦湖冬捕日期由12月初推迟到12月末,是因为近些年来全球气候变暖导致水温升高,封冻时间及冰层厚度都受到影响,C正确;冬捕日期的早晚是根据冰层厚度确定的,

与人工成本高低及旅游市场需求无关,A、B错误;冬捕是对渔业资源的利用,不是保护,D错误。

19.(2021·云南昆明模拟)阅读材料,回答下题。(10分)碳中和是指通过植树造林、节能减排等方式抵消企业、个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量,以实现二氧化碳“零排放”,推动绿色的生产、生活,实现全社会绿色发展。中国在2020年第75届联合国大会上承诺采取更加有力的政策和措施,力争2030年前二氧化碳排放量达到峰值,2060年前实现碳中和。英、法等发达国家20世纪90年代二氧化碳排放量已达到峰值,并计划于2050年前实现碳中和。

说明我国2060年前实现碳中和面临的主要挑战。

答案 ①目前能源消费结构以化石燃料为主,二氧化碳排放量大;②第二产业占比较大,生产中排放二氧化碳总量大;③节能减排、清洁生产的技术有待提高;④人口众多,生活中排放二氧化碳总量大;⑤正处于工业化进程中,二氧化碳排放量未达到峰值;⑥用于达成碳中和目标的时间短。(任答5点即可)

解析 我国在2060年前实现碳中和面临的挑战主要从第二产业比重、人口数量、技术、能源消费结构、时间等方面进行考虑。

鲁教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 碳排放与环境安全课文配套ppt课件: 这是一份鲁教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 碳排放与环境安全课文配套ppt课件,共26页。PPT课件主要包含了碳元素,光合作用,有机碳,化石燃料,呼吸作用,二氧化碳和水汽,大气逆辐射,温室效应,地表水域,极端天气频发等内容,欢迎下载使用。

高中地理鲁教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 碳排放与环境安全多媒体教学课件ppt: 这是一份高中地理鲁教版 (2019)选择性必修3 资源、环境与国家安全第一节 碳排放与环境安全多媒体教学课件ppt,共23页。PPT课件主要包含了自主学习,“碳”与“低碳”,“碳”的作用,呼吸作用,分解作用,水体释放,化石燃料燃烧,光合作用,水体溶解,碳减排与国际合作等内容,欢迎下载使用。

2020-2021学年第一节 碳排放与环境安全多媒体教学课件ppt: 这是一份2020-2021学年第一节 碳排放与环境安全多媒体教学课件ppt,文件包含鲁教版高中地理选择性必修3第2单元第1节碳排放与环境安全课件ppt、鲁教版高中地理选择性必修3第2单元第1节碳排放与环境安全学案doc、鲁教版高中地理选择性必修3课后素养落实6碳排放与环境安全含答案doc等3份课件配套教学资源,其中PPT共60页, 欢迎下载使用。