所属成套资源:2020中考物理临考考点必杀专练

2020中考物理临考考点必杀专练200题专题02选择题含解析

展开

专题02选择题

一、机械运动

1.如图所示,是国庆阅兵时护旗方队经过天安门城楼的情景。我们看到鲜艳的五星红旗匀速前进,所选的参照物是( )

A. 护旗队员 B. 五星红旗 C. 天安门城楼 D. 同速行进的其他方队

【答案】 C

【解析】鲜艳的五星红旗匀速前进,红旗与护旗队员、同速行进的其他方队,没有位置的变化,所以红旗是静止的;红旗不能以自己为参照物;红旗和天安门城楼有位置的变化,以天安门城楼为参照物,红旗是运动的,C符合题意。

故答案为:C。

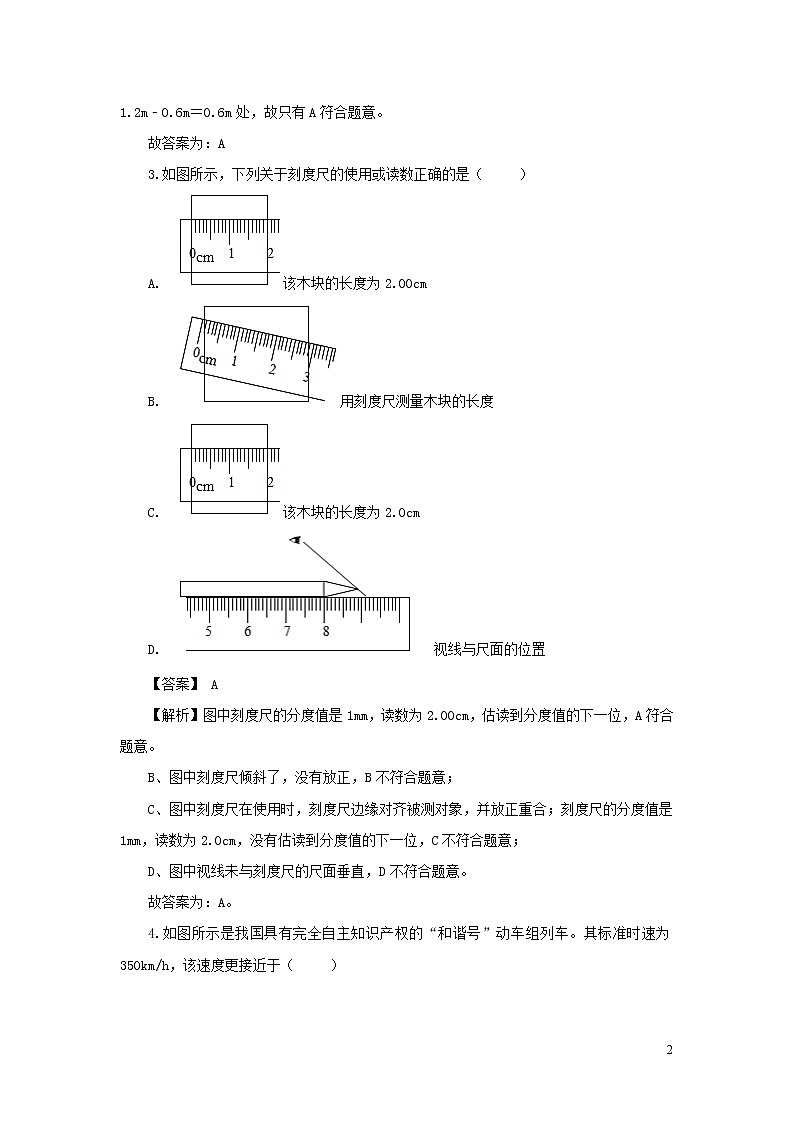

2.甲、乙两小车同时同地同方向做匀速直线运动,它们的s﹣t图象如图所示。经过6秒,两车的位置关系是( )

A. 甲在乙前面0.6米处 B. 甲在乙前面1.2米处

C. 乙在甲前面0.6米处 D. 乙在甲前面1.2米处

【答案】 A

【解析】由图可知经过6s,甲乙两车的路程分别是s甲=1.2m,s乙=0.6m,则甲的速度:v甲= s甲t = 1.2m6s =0.2m/s;v乙= s乙t = 0.6m6s =1m/s;

因为两车同时、同地、同方向做匀速直线运动,所以甲车在乙车的前方s=s甲﹣s乙=1.2m﹣0.6m=0.6m处,故只有A符合题意。

故答案为:A

3.如图所示,下列关于刻度尺的使用或读数正确的是( )

A. 该木块的长度为2.00cm

B. 用刻度尺测量木块的长度

C. 该木块的长度为2.0cm

D. 视线与尺面的位置

【答案】 A

【解析】图中刻度尺的分度值是1mm,读数为2.00cm,估读到分度值的下一位,A符合题意。

B、图中刻度尺倾斜了,没有放正,B不符合题意;

C、图中刻度尺在使用时,刻度尺边缘对齐被测对象,并放正重合;刻度尺的分度值是1mm,读数为2.0cm,没有估读到分度值的下一位,C不符合题意;

D、图中视线未与刻度尺的尺面垂直,D不符合题意。

故答案为:A。

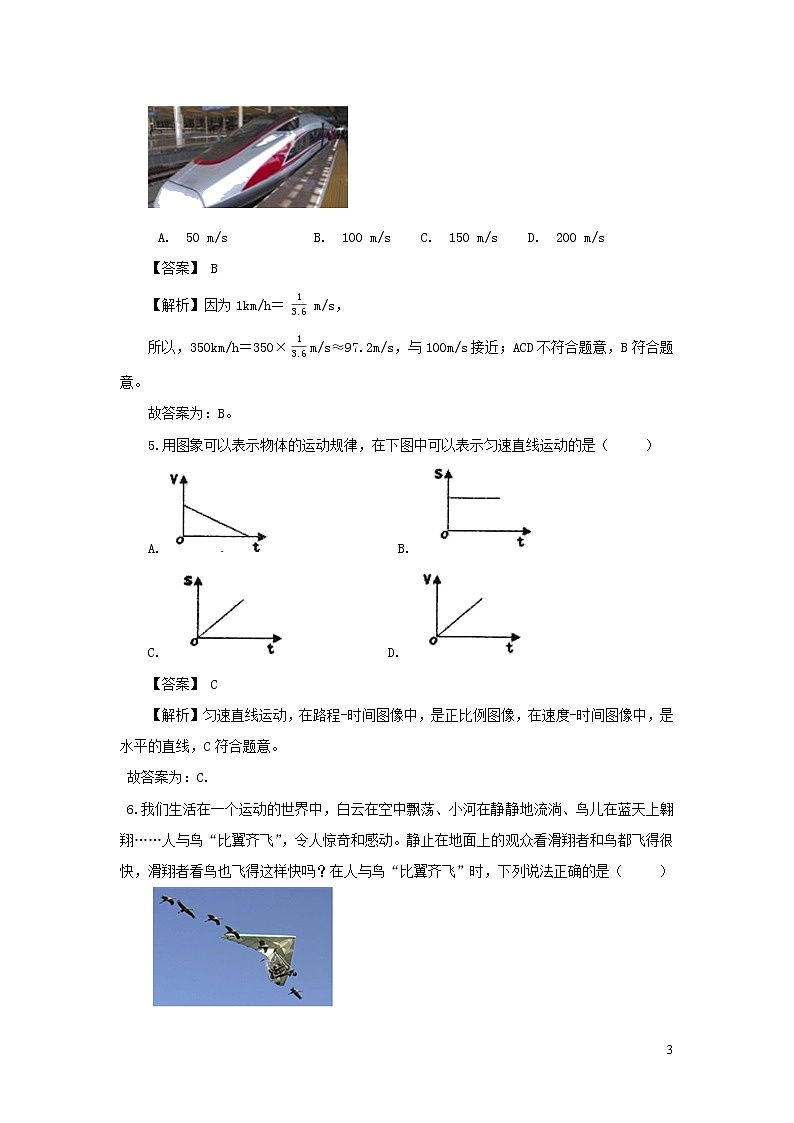

4.如图所示是我国具有完全自主知识产权的“和谐号”动车组列车。其标准时速为350km/h,该速度更接近于( )

A. 50 m/s B. 100 m/s C. 150 m/s D. 200 m/s

【答案】 B

【解析】因为1km/h= 13.6 m/s,

所以,350km/h=350× 13.6 m/s≈97.2m/s,与100m/s接近;ACD不符合题意,B符合题意。

故答案为:B。

5.用图象可以表示物体的运动规律,在下图中可以表示匀速直线运动的是( )

A. B. C. D.

【答案】 C

【解析】匀速直线运动,在路程-时间图像中,是正比例图像,在速度-时间图像中,是水平的直线,C符合题意。

故答案为:C.

6.我们生活在一个运动的世界中,白云在空中飘荡、小河在静静地流淌、鸟儿在蓝天上翱翔……人与鸟“比翼齐飞”,令人惊奇和感动。静止在地面上的观众看滑翔者和鸟都飞得很快,滑翔者看鸟也飞得这样快吗?在人与鸟“比翼齐飞”时,下列说法正确的是( )

A. 以地面为参照物,滑翔者是静止的 B. 以地面为参照物,鸟的速度为0

C. 以滑翔者为参照物,鸟是静止的 D. 滑翔者看鸟飞得更快

【答案】 C

【解析】A、以地面为参照物,滑翔者与地面之间不断发生位置变化,所以是运动的。A不符合题意;

B、以地面为参照物,鸟与地面之间不断发生位置变化,所以是运动的,故鸟的速度不为0,B不符合题意;

C、人与鸟“比翼齐飞”,以滑翔者为参照物,鸟与滑翔者之间没有位置变化,所以是静止的。C符合题意;

D、人与鸟“比翼齐飞”,滑翔者以鸟或自己为参照物,鸟与滑翔者之间均没有位置变化,所以二者是相对静止的,故滑翔者看鸟飞得与自己一样快。D不符合题意。

故答案为:C。

7.测量工具并不是精度越高越好,要根据测量的要求选择合适的测量工具。小杰要测量教室黑板的宽度,使用下图中的哪一把刻度尺最好?( )

A. 钢尺B. 三角板

C. 钢卷尺 D. 游标卡尺

【答案】 C

【解析】黑板的长度约4m左右,钢尺、三角板、游标卡尺的量程都比较小,不适合测量;而钢卷尺的量程在三四米左右,适合测量黑板的长度。

故答案为:C。

8.下列四图分别表示测量物理课本一张纸厚度、硬币直径、铜丝直径、海底深度的方法,其中测量原理相同的是( )

A. 甲、乙、丙 B. 甲、丁

C. 乙、丁 D. 甲、丙

【答案】 D

【解析】甲、物理课本一张纸的厚度小于刻度尺的分度值,先测物理课本的厚度,再除以物理课本纸的张数,就可测出一张纸厚度,采用的方法为累积法;

乙、由于硬币直径的两端点位置不易确定,因此不能用刻度尺直接测量,需要借助于三角板或桌面将待测硬币卡住,把不可直接测量的长度转移到刻度尺上,采用的方法是卡测法;

丙:铜丝直径很小,无法直接测量,把铜丝紧密的绕在铅笔上,用刻度尺测量出铜线圈的总长度,数出线圈中铜丝的圈数,然后计算铜丝的直径,采用的方法为累积法;

丁、海底深度无法直接测量,利用声音在水中的传播速度和传播时间,利用公式s= 12 vt计算即可,采用的方法为转换法;

故甲、丙的测量原理相同。

故答案为:D。

9.2019年1月3日,“玉兔二号”从停稳在月球表面的“嫦娥四号”上沿轨道缓缓下行,到达月球表面,如图所示。关于“玉兔二号”下行的过程,下列说中正确的是( )

A. 若以月球表面为参照物,“嫦娥四号”是运动的

B. 若以月球表面为参照物,“玉兔二号“是静止的

C. 若以轨道为参照物,“玉兔二号“是运动的

D. 若以“嫦娥四号“为参照物,“玉兔二号”是静止的

【答案】 C

【解析】A、“嫦娥四号”停稳在月球表面上,若以月球表面为参照物,“嫦娥四号”相对于月球表面之间没有位置变化,是静止的。A不符合题意。

B、“玉兔二号”下行的过程中,若以月球表面为参照物,“玉兔二号”相对于月球表面之间发生了位置变化,是运动的。B不符合题意;

C、若以轨道为参照物,“玉兔二号”相对于轨道上的某个点之间的位置不断发生变化,是运动的。C符合题意;

D、若以“嫦娥四号”为参照物,“玉兔二号”相对于“嫦娥四号”之间的位置不断发生变化,是运动的。D不符合题意。

故答案为:C。

10.甲、乙两辆汽车行驶在平直的公路上,甲车司机看到乙车在向东运动,乙车上的乘客看到路边的树木在向东运动,则以下说法中正确的是( )

A. 两车都在向西运动 B. 两车都在向东运动

C. 若甲车向西运动,乙车应向东运动 D. 乙车一定在向西运动,甲车可能向东运动

【答案】 A

【解析】乙车上的人看到树木向东运动,说明乙车向西运动,甲车上的人看到乙车向东运动,说明甲车向西运动,所以,甲、乙车都向西运动,A符合题意。

故答案为:A.

11.在国庆70周年阅兵仪式上,空中加油飞行梯队表演空中加油的情形如图所示,下列说法中不正确的是( )

A. 加油机相对于地面是运动的 B. 加油机相对于受油机是静止的

C. 加油机与受油机是相对运动 D. 加油机与受油机的相对速度为零

【答案】 C

【解析】A.空中加油飞行梯队表演空中加油时,以地面为参照物,加油机相对于地面来说发生了位置变化,所以是运动的。A不符合题意;

B.空中加油飞行梯队表演空中加油时,加油机与受油机之间没有位置变化,所以加油机相对于受油机是静止的。B不符合题意;

CD.空中加油飞行梯队表演空中加油时,加油机与受油机之间没有位置变化,是相对静止的,故其相对速度为零。C错误,符合题意,D不符合题意。

故答案为:C

12.甲、乙两物体同时同地同方向开始做匀速直线运动,甲的速度小于乙的速度,它们的s-t图像为如图所示a、b、c三条图线中的两条。当运动5秒时,甲、乙间的距离大于2米,则甲的s-t图( )

A. 一定为图线a B. 一定为图线b

C. 可能为图线a D. 可能为图线c

【答案】 D

【解析】由图像可知,当运动5s时,sa=5m,sb=2.5m,sc=1m,根据 v=st 可得,va>vb>vc;

由题意可知,甲的速度小于乙的速度,所以乙可能是a 、b。甲则可能是b 、c。

又由甲、乙间的距离大于2米,而a和b的距离大于2m,a和c的距离大于2m。由此可见,甲和乙可能是b、a;也可能是c 、a。

综上可得,乙一定是a,甲可能是b或c,D符合题意。

故答案为:D

13.08年奥运会上博尔特以9.69s的成绩打破了百米世界纪录,测得他起跑后的速度为8.56m/s,终点冲刺的平均速度为10.84m/s,那么他全程的平均速度是( )

A. 9.70m/s B. 10.00m/s C. 10.32m/s D. 10.84m/s

【答案】 C

【解析】博尔特的平均速度v= st = 100m9.69s ≈10.32m/s;

故答案为:C。

14.校园安全问题一直是社会关注的热点,为了广大师生的安全,交警部门在校园和校园附近安放了图中所示的四个标志,其中表示“限速5公里”的是( )

A. B. C. D.

【答案】 A

【解析】A、是限速标志,指限速5km/h;

B、禁止行人通过;

C、禁止鸣笛;

D、禁止货车通过。

故答案为:A。

15.摄影师抓拍了一个有趣的场面(如图):一只乌鸦站在飞翔的老鹰背上休息。下列说法不正确的是( )

A. 以乌鸦为参照物,老鹰是静止的 B. 以地面为参照物,乌鸦是静止的

C. 以地面为参照物,老鹰是运动的 D. 乌鸦、老鹰飞行的快慢相同,它们相对静止

【答案】 B

【解析】A、以乌鸦为参照物,老鹰与乌鸦之间没有位置变化,是静止的。A不符合题意;

B、以地面为参照物,乌鸦与地面之间有位置变化,是运动的。B错误,符合题意;

C、以地面为参照物,与地面之间有位置变化,是运动的。C不符合题意;

D、乌鸦、老鹰飞行的快慢相同,它们之间没有位置变化,故相对静止。D不符合题意。

故答案为:B。

16.在图中,物理实验室常用来测量时间的工具是( )

A. 停表B. 沙漏

C. 钟表D. 日晷

【答案】 A

【解析】物理实验室常用来测量时间的工具要求精确度比较高,停表能精确到0.1s,而沙漏比较粗略地计算时间,钟表只能精确到1s,日晷能精确到刻(15min),

故答案为:A。

17.明代施耐庵在《水浒全传》第九十回中写道:“宋江上得马来,前行的众头领,已去了一箭之地。”古代人很有意思,常常用射出一箭的射程来度量距离。每箭的距离约为一百三十步左右,而古人所说的一步,迈出一足为跬(kui),迈出两足才是一步。根据题中所述,与“一箭之地”最接近的长度是( )

A. 50m B. 80m C. 150m D. 250m

【答案】 C

【解析】人迈出一足的距离大小约为50cm,迈出一步大约是100cm,即1m,每箭的距离约为一百三十步左右,这长度大概是130m左右,比较接近150m,

故答案为:C。

18.10月1日,为了庆祝中华人民共和国成立70周年,在天安门广场举行了盛大的阅兵仪式,图是战旗方队整齐地通过天安门接受检阅时的场景。关于此情景,说法正确的是( )

A. 战车与矗立在广场上的巨幅显示屏是相对静止的

B. 战车与威风凛凛的战士是相对静止的

C. 相对前排战士,后排战士是相对运动的

D. 相对路面,战车是静止的

【答案】 B

【解析】A.矗立在广场上的巨幅显示屏是静止的,战车相对它是运动的,A不符合题意;

B.以战车为参照物,战士是静止的,B符合题意;

C.以前排战士为参照物,后排战士是静止的,C不符合题意;

D.相对路面,战车是运动的,D不符合题意。

故答案为:B

19.如图所示是用高速摄影机拍摄子弹射穿一枚普通鸡蛋前、后的两帧画面,已知拍摄两帧画面的时间间隔为5.0×10-4s,则子弹的速度约为:( )

A. 10m/s B. 100m/s C. 1000m/s D. 10000m/s

【答案】 B

【解析】鸡蛋的长度约为5cm,因此其速度 v=st=0.05m5×10-4s=100m/s

故答案为:B。

20.关于运动和静止,下列说法错误的是( )

A. 拖拉机和联合收割机以同样的速度前进时,以拖拉机为参照物,联合收割机是静止的

B. 站在正在上升的观光电梯上的乘客认为电梯是静止的,是因为他以身边的乘客为参照物

C. 站在地球上的人觉得地球同步通信卫星在空中静止不动,是因为他以自己为参照物D. 飞机在空中加油时若以受油机为参照物,加油机是运动的

【答案】 D

【解析】A、拖拉机和联合收割机以同样的速度前进时,以拖拉机为参照物,联合收割机相对于拖拉机的位置没有发生变化,所以它们是相对静止的.A不符合题意.

B、站在正在上升的观光电梯上的乘客认为电梯是静止的,是因为他以身边的乘客为参照物,他们之间的相对位置没有发生变化,所以它们是相对静止的.B不符合题意.

C、站在地球上的人如果他以自己为参照物.自己与地球同步通信卫星的相对位置没有发生改变,所以觉得地球同步通信卫星在空中静止不动,C不符合题意;

D、加油机在空中给受油机加油时,以加油机为参照物,受油机相对于加油机的位置没有发生变化,所以它们是相对静止的.D错误,符合题意;

故答案为:D.

二、声、光现象

21.“闻其声,知其人”,从声学的角度分析,判断的依据是声音的( )

A. 响度 B. 音量 C. 音调 D. 音色

【答案】 D

【解析】音色是由发声体本身决定的一个特性,不同人说话的音色一般不同;“闻其声,知其人”,从声学的角度分析,判断的依据是声音的音色不同;ABC不符合题意;D符合题意。

故答案为:D.

22.如图“闻其声,知其人”,从声学的角度分析,判断的依据是声音的( )

A. 响度 B. 音量 C. 音色 D. 音调

【答案】 C

【解析】音色是由发声体本身决定的一个特性,不同人说话的音色一般不同;

“闻其声,知其人”,从声学的角度分析,判断的依据是声音的音色不同.

故选:C.

23.如图所示四个声现象中,哪两个可以用相同的声学知识解释( )

A. 甲和乙 B. 乙和丙

C. 丙和丁 D. 甲和丁

【答案】B

【解析】甲图:说明声音是由物体的振动产生的;

乙图:说明声音的传播需要介质,真空不能传声;

丙图:太空中没有空气,宇航员不能直接交谈,说明真空不能传声;

丁图:说明声音能够传递信息.

因此声学知识相同的是乙和丙.

故选B.

24.如图,四个声现象中,哪两个可以用相同的声学知识解释( )

A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 丙和丁 D. 甲和丙

【答案】 D

【解析】甲图:太空中没有空气,宇航员不能直接交谈,说明真空不能传声;

乙图:说明声音是由物体的振动产生的;

丙图:说明声音的传播需要介质,真空不能传声;

丁图:说明声音能够传递信息.

因此声学知识相同的是甲和丙.

故选D.

25.如图所示的四种声现象中,可以用相同的声学知识解释的是:( )

A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 丙和丁 D. 甲和丁

【答案】 B

【解析】甲图中青蛙发声,反应声音是物体振动产生的,乙图中的真空罩探究声音的传播需要介质,丙图太空中宇航员利用无线电交流,是因为声音的传播需要介质,蝙蝠利用超声波获得信息,其中乙图和丙图探究内容相同,B符合题意。

故答案为:B.

26.下列声现象与声学知识相符的是( )

A. 听铃声回教室--声可以传递能量

B. 回答问题时声如洪钟--声音的音调高

C. 教师讲课--声带振动发声

D. 教室外声音很大,学生关闭门窗--在声源处减弱噪声

【答案】 C

【解析】A、铃声告诉我们马上要上课了,说明声音可以传递信息。A不符合题意;B、回答问题声音洪亮,说明响度大。B不符合题意;C、声音是物体振动产生的,老师讲课靠的是声带的振动。C符合题意:D、教室外声音很大,学生关闭门窗,是在传播过程中减弱噪声。D不符合题意。

故答案为:C。

27.北京天坛的回音壁应用的声学原理是( )

A. 声音的反射 B. 声音在不同介质里传播的速度不同

C. 回声增强原声 D. 声音的传播速度随温度而改变

【答案】 A

【解析】北京天坛的回音壁,人站在圆形围墙内附近说话,声音经过多次反射,可以在围内的任何位置听到;故选A。

28.天坛公园的回音壁如图所示,它是我国建筑史上的一大奇迹,回音壁应用的声学原理是( )

A. 声音的反射 B. 发声的物体在振动

C. 池塘中的池水 D. 春雨中飘落的雨滴

【答案】 A

【解析】声音在传播的过程中,如果遇到障碍物,声音就会发生反射沿原路返回,形成回声。 回音壁是应用此原理建成的。

故答案为:A。

29.下列事例中利用声传递能量的是( )

A. 利用超声波给金属工件探伤 B. 通过声学仪器接收到的次声波判断地震的方位

C. 利用超声波排除人体内的结石 D. 利用超声导盲仪探测前进道路上的障碍物

【答案】 C

【解析】A、利用超声波的穿透能力给金属工件探伤,A不符合题意;

B、通过声学仪器接收到的次声波判断地震的方位,是利用地震时产生的是次声波,B不符合题意;

C、利用超声波具有能量排除人体内的结石,C符合题意;

D、利用超声波的方向性好制成导盲仪探测前进道路上的障碍物,D不符合题意。

故答案为:C。

30.战国时期,(墨经》中记载了影子的形成、平面镜的反射等光学问题。图中的光学现象与影子的形成原理相同的是( )

A. 湖中倒影 B. 日食现象

C. 海市蜃楼 D. 雨后彩虹

【答案】 B

【解析】影子的形成是光的直线传播,

A.湖中倒影是光的反射,A不符合题意;

B.日食现象是光的直线传播,B符合题意;

C.海市蜃楼是光的折射,C不符合题意;

D.雨后彩虹是光的折射,D不符合题意.

故答案为:B.

31.《墨经》中记载了影子的形成、平面镜的反射等光学问题,下图中光学现象与平面镜成像原理相同的是( )

A. 渔民叉鱼

B. 海市蜃楼

C. 石拱桥在水中的倒影

D. 激光引导掘进方向

【答案】 C

【解析】平面镜成像利用的是光的反射。

A、光线从水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,看到是鱼的虚像,比鱼的实际位置高一些,所以渔民叉鱼涉及光的折射现象,A不符合题意;

B、海市蜃楼是光在不均匀的空气中传播时发生光的折射而形成的,B不符合题意;

C、石拱桥在水中的倒影是平面镜成像现象,由光的反射形成,C符合题意。

D、激光引导掘进方向,利用了光的直线传播,D不符合题意。

故答案为:C。

32.(2017•盐城)上世纪中叶科学家发明了下红光LED和绿光LED,为与这两种LED组合,产生白色LED光源,日本科学家又探寻到一种LED,它是( )

A. 紫光LED B. 黄光LED C. 蓝光LED D. 橙光LED

【答案】 C

【解析】光的三原色是红、绿、蓝,红光LED、绿光LED、蓝光LED组合能产生白色LED光源.

故选:C.

33.中华文明,源远流长。例如光现象,《墨经》中就曾经记载了影子的形成、平面镜反射等光学问题。下面四图中,光现象与影子的形成原理相同的是( )

A. 鹦鹉照镜B. 日食

C. 鱼在哪里 D. 海市蜃楼

【答案】 B

【解析】影子是由光的直线传播形成的现象;A、鹦鹉照镜是平面镜成像,属于光的反射现象,A不符合题意;B、日食的形成,是光的直线传播现象,B符合题意;C、由鱼反射的光线从水中斜射入空气时,在水面处发生折射,折射角大于入射角,折射光线进入人眼,人眼会逆着折射光线的方向看去,看到是鱼的虚像,比鱼的实际位置高一些,则渔民叉鱼是光的折射现象,C不符合题意;D、海市蜃楼属于光的折射现象,D不符合题意;

故答案为:B

34.下列光学现象中,其应用的光学原理与其他三种情况都不相同的是( )

A. 中国非物质文化遗产﹣皮影戏 B. 看见本身不发光的物体

C. 手影 D. 树荫下的光斑

【答案】 B

【解析】AC、皮影戏、手影中影子的形成都说明光是沿直线传播的,由于光的直线传播,被物体挡住后,物体后面就会呈现出阴影区域,就是影子;

B、我们能从不同方向看见本身不发光的物体,是由于光的漫反射;

D、大树上树叶与树叶之间会形成很多小的缝隙,太阳光从这些小缝隙中照射下来,由于光在同种均匀介质中沿直线传播,所以在地面上会形成太阳的像(即小孔成像),也就是我们看到的光斑。综上分析,ACD都是属于光的直线传播,B是光的反射,B应用的光学原理与其他三种情况都不相同。

故答案为:B。

35.小岱同学学习完光学知识后,对生活中出现的一些实例进行解释,正确的是( )

A. 水中的倒影——光的直线传播 B. 路灯下人影相随——光的折射

C. 用镜子增大空间感——平面镜成像

D. 溪水中嬉戏的鱼儿——光的反射

【答案】 C

【解析】A.水中的倒影,属于平面镜成像,是光的反射现象,A不符合题意;

B.路灯下人影相随,影子的形成,是光沿直线传播形成的,B不符合题意;

C.用镜子增大空间感,利用了平面镜成像的特点,C符合题意;

D.我们看到溪水中嬉戏的鱼儿,是光从水中斜射入空气发生的折射现象我们看到的鱼 的虚像,D不符合题意。

故答案为:C

36.下列光学图示中不正确的是( )

A. 平面镜成像的原理 B. 光的色散

C. 光的反射 D. 光从空气射入水中

【答案】 C

【解析】A、图中的平面镜成像原理是光的反射,而虚像在反射光的反向延长线上,图作法正确,A不符合题意;

B、光的色散中,紫光的偏折能力强于红光,图作法正确,B不符合题意;

C、光反射时,反射光线、入射光线与法线在同一平面内反射光线与入射光线分别位于法线两侧,反射角等于入射角,图中入射角为50℃,反射角为40℃,故图示错误,C符合题意;

D、光从空气斜射入水或透明介质中时,折射角小于入射角,图示正确,D不符合题意.

故答案为:C.

37.如图的手影表演的光学原理是( )

A. 光的反射 B. 光的折射

C. 平面镜成像 D. 光在同一物质中沿直线传播

【答案】 D

【解析】手影就是影子,是利用光的直线传播原理,当光照到不透明物体(手上)时,在不透明物体(手)的背后形成的黑暗的区域,就是手影;所以D选项正确。

故答案为:D

38.如图所示,是几种光学器材的示意图,其中能对光线起发散作用的是( )

A. B. C. D.

【答案】 D

【解析】A、中间厚、边缘薄,是凸透镜,对光线有会聚作用,不合题意;

B、中间厚、边缘薄,是凸透镜,对光线有会聚作用,不合题意;

C、中间厚、边缘薄,是凸透镜,对光线有会聚作用,不合题意;

D、中间薄、边缘厚,是凹透镜,对光线有发散作用,符合题意.

故选D.

39.一束光线经过某光学元件后的出射光线如图所示,则方框内放置的光学元件( )

A. 只能是平面镜或凸透镜 B. 只能是凸透镜或凹透镜

C. 只能是凹透镜或平面镜 D. 平面镜、凸透镜和凹透镜均可

【答案】 D

【解析】

①对于凸透镜,入射光线与主光轴平行,则折射光线过焦点射出.如图:

②对于凹透镜,入射光线与主光轴平行,则折射光线的反向延长线过焦点射出.如图:

③平面镜也可以改变光路,使光的方向发生改变.如图:

综上分析可知,平面镜、凸透镜和凹透镜均可.

故选D.

40.如图所示,下列光学现象与规律相符的是( )

A. 钢笔“错位”﹣﹣光的折射

B. 手影﹣﹣光的反射

C. 海市蜃楼﹣﹣光的直线传播

D. 水中倒影﹣﹣光的折射

【答案】 A

【解析】A.钢笔错位是光在不同介质中传播发生了折射现象,A符合题意;

B.手影是光的直线传播形成了影子,B不符合题意;

C.海市蜃楼是由于光的折射看到的虚像,C不符合题意;

D.水中倒影是由于镜面反射形成的,D不符合题意。

故答案为:A

41.学完透镜后,叶子同学对本节知识点作了如下记录,其中正确的是( )

A. 凸透镜对光线起发散作用

B. 凹透镜对光线起会聚作用

C. 若使凸透镜产生平行光,应将光源放在凸透镜的焦点上

D. 经过凸透镜射出的光线传播方向都会发生变化

【答案】 C

【解析】A、凸透镜对光有会聚的作用,A不符合题意;

B、凹透镜对光有发散作用,B不符合题意;

C、平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚与焦点,根据光路的可逆性,从焦点上发出的光线,经凸透镜折射后会平行于主光轴,C符合题意;

D、过光心的光线传播方向不改变,D不符合题意;

故答案为:C.

42.小敏同学探究了光的反射定律,在她得出的结论中,错误的是( )

A. 反射角等于入射角B. 反射光线与入射光线分居法线两侧

C. 反射时光路是可逆的 D. 反射光线、法线与入射光线不在同一平面上

【答案】 D

【解析】光的反射定律内容中指出:反射角等于入射角,反射光线和入射光线分居法线两侧,反射光线、入射光线和法线在同一平面,AB不符合题意,D错误,符合题意;反射时光路是可逆的,C不符合题意。

故答案为:D

43.(2017•宜昌)如图所示的几个光学现象和应用,属于光的折射现象的是( )

A. 海市蜃楼现象

B. 平静的水面映出建筑“倒影”

C. 激光在光导纤维中传播

D. 在墙上映出手的影子

【答案】 A

【解析】

A、海市蜃楼是光经过不均匀的大气层时,发生折射形成的,故A正确;

B、平静的水面映出建筑“倒影”属于平面镜成像,是由光的反射形成的,故B错误;

C、激光在光导纤维中传播,是光的反射现象,故C错误;

D、沿直线传播的光照到不透明的物体,被物体挡住,在墙上光照不到的地方形成影子,墙上的影子是由光的直线传播形成的,故D错误.

故选A.

44.噪声是严重影响我们生活的污染之一,下列措施中属于在声音传播环节控制噪声的是( )

A.摩托上的消声器 B.校园门口的噪声检测仪

C.飞行员隔音耳罩 D.道路两旁的隔音墙

【答案】D

【解析】 A、摩托上的消声器是在声音的产生处减弱噪声,不符合题意;

B、校园门口的噪声检测仪,只能检测声音的响度大小,不能减弱噪声。不符合题意;

C、飞行员隔音耳罩是在声音的接收处减弱噪声,不符合题意;

D、道路两旁的隔音墙是从传播环节来减弱噪声的;符合题意;

故选:D。

45.清代诗人袁枚的《苔》:“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开”其中“白日不到处”主要涉及的物理知识是( )

A. 光的直线传播 B. 光的反射

C. 光的折射 D. 光的色散

【答案】 A

【解析】 “白日不到处”,就是太阳照不到的地方,这是由光的直线传播形成的。

故答案为:A

46.某学校操场外一幢高楼离跑道起点170m,同学们在跑步训练时,由于回声导致发令员先后听到两次发令枪声.若声音在空气中的速度为340m/s,那么听到两次发令枪声的时间间隔约为( )

A. 0.5s B. 1s C. 30s D. 60s

【答案】 B

【解析】第一次的枪声是直接听到的,第二次的枪声是声音传到高楼处再反射回来,故第二次枪声传播的路程为s=170m×2=340m,所以第二次枪声反射回来需要的时间为 v=st=340m340m/s=1s,即两次枪声的时间间隔为1s;故选B。

47.为了减少环境噪声对教室内学生的干扰,以下方法无效的是( )

A. 每个学生都戴一个防噪声耳罩 B. 在教室周围植树

C. 上课时关闭门窗 D. 学校路段禁止鸣笛

【答案】A

【解析】A、每个学生都戴一个防噪声耳罩可以在接收处减弱噪声,但老师讲课声音也听不见,不是有效的办法,符合题意;

B、在教室周围植树可以有效的在噪声的传播过程中减弱噪声,方法有效,不符合题意;

C、把教室的门窗关紧,可以从传播过程中减弱噪声,方法有效,不符合题意;

D、学校路段禁止鸣笛,可以在声源处减弱噪声,方法无效,不符合题意;

故选A.

48.下列有关声现象的说法中错误的是( )

A. 摩托车上安装消声器的目的是为了在声源处减小噪声

B. 我们能区分不同同学说话的声音,是因为他们的音色不同

C. 只要物体在振动,我们就一定能听到声音

D. 在医院里医生通常利用超声波震动除去人体内的结石,说明声波能传递能量

【答案】C

【解析】A、摩托车上安装消声器的目的是为了在声源处减小噪声,正确;

B、我们能区分不同同学说话的声音,是因为他们的音色不同,正确;

C、如果声源的振动频率超出人耳的听觉范围,我们是听不到的,如果没有传递声音的介质我们也是听不到的,故C错误;

D、在医院里医生通常利用超声波震动除去人体内的结石,说明声波能传递能量,说法正确;

故选C.

49.关于回声定位,下列说法错误的是( )

A. 可以用回声定位原理制成超声导盲仪,帮助盲人出行

B. 蝙蝠是利用回声定位来确定目标的位置

C. 科学家利用回声定位原理发明了声呐,可以测量海底的深度,还可以测量地球与月球的距离

D. 倒车雷达利用了回声定位的技术

【答案】 C

【解析】回声是由于声音遇到障碍物反射回来,声音不能在真空中传播,所以不能用它测量地球与月球的距离。

故选C

50.下列关于声现象的描述中不正确的是( )

A. 调节手机的音量是为了改变声音的响度

B. “闻其声知其人”是根据声音的音色来区分

C. 声音是由物体的振动产生的,真空中也能传播声音

D. 下课铃响后同学们走出教室说明声音能传递信息

【答案】 C

【解析】A.调节手机的音量是改变声音的大小,即改变声音的响度。A不符合题意。B.每个人发声的音色是不一样的,可以根据声音的音色辨别是谁。所以“闻其声知其人”是根据声音的音色来区分的。B不符合题意。C.声音是由物体的振动产生的,声音的传播需要介质,所以真空中不能传播声音。C错误,符合题意。D.同学们听到下课时的铃声响,就知道是下课了,说明声音能传递信息。D不符合题意。

故答案为:C

三、物态变化

51.如图所示的现象中由液化形成的是( )

A. 清水写字,字迹慢慢干了 B. 屋檐下结的冰凌

C. 山涧中的雾 D. 消融的冰雪

【答案】 C

【解析】A.清水写字后,变干,是汽化现象,A不符合题意;

B.屋檐下的冰凌是凝固现象,B不符合题意;

C.山间的雾是液化形成的,C符合题意;

D.消融的冰雪是熔化现象,D不符合题意。

故答案为:C.

52.对以下自然现象所发生的物态变化,判断正确的是( )

A. 春天,冰雪消融﹣熔化 B. 夏季的清晨,河面上飘起淡淡的白雾﹣汽化

C. 深秋时节,树叶、瓦片上出现白霜﹣凝固 D. 寒冷的冬天,树枝上雾凇的形成﹣升华

【答案】 A

【解析】A.冰雪消融是熔化现象,A符合题意;

B.河面上的白雾,是水蒸气的液化现象,B不符合题意;

C.深秋的霜,是水蒸气凝华形成的,C不符合题意;

D.冬天树枝上的雾凇是凝华现象,D不符合题意。

故答案为:A.

53.下列图中的物理现象属于凝华的是( )

A. 春天冰雪消融 B. 夏天薄雾飘渺

C. 秋天霜打枝头 D. 冬天冰雕渐小

【答案】 C

【解析】A、春天冰雪消融,由固态变成液态,属于熔化现象,不符合题意;

B、夏天薄雾飘渺,雾是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小水滴,属于液化现象,不符合题意;

C、秋天霜打枝头,霜是空气中的水蒸气遇冷凝结成的小冰晶,属于凝华现象,符合题意;

D、冬天冰雕渐小,由固态变成气态,属于升华现象,不符合题意。

故答案为:C。

54.“缥缈的雾,晶莹的露,凝重的霜,轻柔的雪,同样的水分子,装扮着我们生活的时空”。这是一首描述物理现象的抒情诗。对这首诗中所描述的物理现象理解正确的是( )

A. “缥缈的雾”是汽化现象 B. “晶莹的露”是凝华现象

C. “凝重的霜”是凝华现象 D. “轻柔的雪”是熔化现象

【答案】 C

【解析】A、雾是水蒸气液化形成的小水滴。此选项错误;

B、露的形成是液化现象。此选项错误;

C、霜是空气中的水蒸气遇冷凝华形成的。此选项正确;

D、雪是高空水蒸气凝华形成的。此选项错误。

故答案为:C。

55.下列现象中属于液化的是( )

A. 雾凇的形成 B. 河水成冰

C. 樟脑丸添渐变小 D. 露珠的形成

【答案】 D

【解析】【A.雾凇是水蒸气直接形成的固体颗粒,A不符合题意;

B.河水结冰,是凝固过程,B不符合题意;

C.樟脑丸变小是升华现象,C不符合题意;

D.露珠的形成的水蒸气形成的小水滴,是液化现象,D符合题意。

故答案为:D.

56.2019年3月19日12时许,浙江杭州有居民听到一声巨响并伴随震动。浙江省地震局工作人员回应称,并未记录到地震活动,疑似飞机训练突破音障时引发的音爆。高速飞行的飞机突破音障时,机身周围常常会有白雾出现,如图所示。关于“音爆”和“白雾”的说法正确的是( )

A. 音爆是飞机振动产生的 B. 音爆是通过真空传到地面的

C. 白雾是液化形成的 D. 白雾是汽化形成的

【答案】 C

【解析】AB、音爆是空气的振动产生的,通过空气传到地面,AB不符合题意;

CD、白雾是飞机喷出的水蒸气遇冷液化形成的小水珠,C符合题意,D不符合题意。

故答案为:C。

57.在冬季,某地的地下水管破裂,水喷射出来形成了如图所示的“冰花”。虽然气温没有回升,过一段时间,发现“冰花”还是变小了。以下分析正确的是( )

A. “冰花“是由空气水蒸气凝华而形成的 B. “冰花”是由喷出来的水凝固而形成的

C. “冰花”形成时的气温为0℃ D. “冰花”变小过程中要放热

【答案】 B

【解析】AB、“冰花”是喷射出来的水遇冷凝固形成的,不是凝华现象,A不符合题意,B符合题意;

C、水的凝固点为0℃,气温低于或等于0℃,如果继续放热,就会凝固,“冰花”形成时的气温不一定为0℃,可以低于0℃,C不符合题意;

D、“冰花”变小是固态的冰升华形成水蒸气,升华吸热,D不符合题意。

故答案为:B。

58.如图是某物质熔化时温度随时间变化的图象,根据图象中的信息,下列说法正确的是( )

A. 该物质为非晶体 B. 该物质的凝固点是80℃

C. 该物质熔化过程用时15分钟 D. 第10min时物质处于液态

【答案】 B

【解析】根据图像,熔化时温度保持不变,是晶体,A不符合题意;熔化时的温度为80℃,则熔点为80℃,凝固点为80℃,B符合题意;熔化时间为15min-5min=10min,C不符合题意;物体在第10min时在熔化中,是固液共存状态,D不符合题意。

故答案为:B.

59.如图,在一个标准大气压下,某同学将冰块放入空易拉罐中并加人适量的盐,用筷子搅拌大约半分钟,测得易拉罐中冰与盐水混合物的温度低于0℃,实验时易拉罐的底部有白霜生成。对于这一实验和现象的分析,正确的是( )

A. 盐使冰的熔点低于 0℃,白霜的生成是凝华现象

B. 盐使冰的熔点高于 0℃,白霜的生成是凝华现象

C. 盐使冰的熔点低于 0℃,白霜的生成是凝固现象

D. 盐使冰的熔点高于 0℃,白霜的生成是凝固现象

【答案】 A

【解析】往冰上撒盐,使冰中参入杂质,降低冰的熔点,使冰熔化,熔化吸热,测得易拉罐中冰和盐水混合物的温度低于0℃;同时空气中的水蒸气遇冷直接凝华成小冰晶附在底部形成霜。

故答案为:A

60.下列物态变化中属于吸热的是( )

A. 雪水在屋檐下形成冰锥 B. 树上出现雾凇

C. 清晨树叶上的露珠 D. 河面上冰雪消融

【答案】 D

【解析】A.雪水在屋檐下形成冰锥,是水由液态变成固态的凝固过程,凝固放热,A不符合题意;

B.树上出现雾凇是空气中的水蒸气遇冷直接变成的小冰晶,是凝华过程,凝华放热,B不符合题意;

C.清晨树叶上的露珠由空气中的水蒸气遇冷凝结而成的,属于液化现象,液化放热,C不符合题意;

D.河面上冰雪消融是固态的冰雪变成了液态的水,是熔化现象,熔化吸热,D符合题意。

故答案为:D

四、透镜、质量和密度

61.在我国首次“太空授课”中,女航天员王亚平制造了一个小水球,我们看到了她在水球中的“倒影”,如图所示,下列说法正确的是( )

A. “倒影”是光的反射形成的 B. “倒影”不能成在光屏上

C. 王亚平离水球的距离大于水球焦距的2倍 D. 若王亚平离水球越远,“倒影”会越大

【答案】 C

【解析】A、王亚平前的水珠相当于凸透镜,所以此时的“倒影”是通过凸透镜成的倒立的、缩小的实像,故是光的折射的缘故,A不符合题意;

B、由于此时成的是缩小的实像,所以能成在光屏上,B不符合题意;

C、据凸透镜的成像规律可知,此时成的是倒立、缩小的实像,所以王亚平离水球的距离大于水球焦距的2倍,C符合题意;

D、若王亚平离水球越远,即物距变大,所以像距变小,像变小,D不符合题意;

故答案为:C

62.如图所示,手机扫描二维码,相当于给二维码拍了一张照片,手机摄像头相当于凸透镜,影像传感器相当于光屏,下列说法错误的是( )

A. 影像传感器上成的是倒立的实像

B. 扫码时二维码要位于摄像头一倍焦距以内

C. 扫码时二维码要位于摄像头二倍焦距以外

D. 要使屏幕上二堆码的像变小,只需将二维码远离凸透镜

【答案】 B

【解析】A、手机摄像头相当于凸透镜,影像传感器相当于光屏,在影像传感器上成的是倒立缩小的实像,A符合题意。

BC、手机摄像头相当于凸透镜,是利用物体在2倍焦距以外,成倒立、缩小实像的原理制成的,B不符合题意,C符合题意;

D、如果要让像变小一些,凸透镜成实像时,物远像近像变小,所以应增大物距,应将二维码远离凸透镜,D符合题意。

故答案为:B。

63.许多高速公路上,在交通标志线上每隔2m安装一个凸起的纯玻璃元件,这种元件叫“夜精灵”。晚上只要汽车的灯光一照,司机就能看到附近地上的“夜精灵”亮起来(如图所示)。下列几种元件的工作原理与“夜精灵”完全不同的是( )

A. 公路上反光标志牌 B. 路口的红绿交通标志灯

C. 自行车的尾灯 D. 环卫工人穿的反光马甲

【答案】 B

【解析】由于“夜精灵”的形状如同凸透镜,凸透镜对光线有汇聚作用,当汽车灯光射来时,光线经过玻璃微珠折射后,在玻璃微珠背面发生反射,然后沿原路返回,这样司机就可以看清黑夜中的标志牌。高速公路反光标志牌、自行车的尾灯、环卫工人身上穿的反光马甲都利用了光的反射原理,只有十字路口的红绿交通标志灯没有用到光的反射。

故答案为:B。

64.“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”这首20 字小诗《苔》出自清代著名诗人袁枚,被乡村老师梁俊和山里孩子小梁在央视综艺节目《经典咏流传》舞台重新唤醒,孩子们最朴质无华的天籁之声让亿万中国人都在这一刻被感动。诗句中也蕴含了丰富的光学知识,下列说法中正确的是( )

A. 苔花是光源

B. 苔花虽然很小,也学牡丹花努力绽放,我们能看到苔花是因为光的反射

C. 用放大镜可以观察到放大漂亮的苔花,此时放大镜所成的像是实像

D. 苔花生长在房屋背后的阴凉处,房屋的影子是光的折射形成的

【答案】 B

【解析】A、能发光的物体是光源,苔花不会发光,所以不是光源,A不符合题意;

B、我们能看到苔花是因为光照在苔花发生了反射,反射光线进入我们的眼睛,B符合题意;

C、用放大镜可以观察到放大漂亮的苔花,此时放大镜所成的像是正立放大的虚像,C不符合题意;

D、影子的形成说明光是沿直线传播的,由于光的直线传播,被物体挡住后,物体后面就会呈现出阴影区域,就是影子,D不符合题意。

故答案为:B

65.近期流行的“自拍神器”给旅行者自拍带来方便,如图所示,与直接拿手机自拍相比,利用自拍杆可以( )

A. 增大像距 B. 增大像的大小

C. 减小物距 D. 增大取景范围

【答案】 D

【解析】凸透镜成实像时,物距越大,像距越小,像越小,可知“自拍神器”与直接拿手机自拍相比,利用自拍杆可以增大物距,减小像距,减小人像的大小,从而增大取景范围,取得更好的拍摄效果,D符合题意,ABC不符合题意。

故答案为:D

66.如图所示,小明透过盛水的玻璃杯看物理书封面上的“物理”字样,不可能看到( )

A. B. C. D.

【答案】 A

【解析】盛水的玻璃是圆柱形,左右相当于凸透镜,但上下相同,物体经过凸透镜成像时,成实像时左右倒立,上下不相反,A符合题意。

故答案为:A.

67.如下图是用来演示凸透镜成像规律的实验装置示意图(屏未画出),当蜡烛和透镜放在图示位置时,通过移动光屏,可以在光屏上得到与物体等大的像:若透镜位置不变,将蜡烛移到刻度为40cm处,则:( )

A. 移动光屏,可以在屏上得到倒立放大的像 B. 移动光屏,可以在屏上得到倒立缩小的像

C. 移动光屏,可以在屏上得到正立放大的像 D. 不论光屏移到什么位置,都不能在屏上得到蜡烛的像

【答案】 D

【解析】根据图像,物距为50cm-20cm=30cm,此时的像的等大的,则焦距为15cm,当蜡烛距在40cm刻度线处,离凸透镜10cm,此时物体在凸透镜的一倍焦距以内,能成正立放大的虚像,光屏上没有像,D符合题意。

故答案为:D.

68.共享单车极大地便利了市民的出行。使用者用手机扫车牌上的二维码,获取验证后自动开锁即可使用。关于单车的使用过程,下列说法正确的是( )

A. 车牌上的二维码是光源 B. 二维码上白色部分反射白光,黑色部分吸收光

C. 手机上的摄像头相当于一个放大镜 D. 扫码时二维码要位于摄像头一倍焦距以内

【答案】 B

【解析】A.二维码不能自行发光,不是光源,A不符合题意;

B.白色的物体反射所有色光,黑色物体吸收所有色光,B符合题意;

C.手机摄像头相当于照相机的镜头,C不符合题意;

D.手机扫码时,物体要在镜头的二倍焦距以外,D不符合题意。

故答案为:B.

69.如图所示,对光有发散作用的透镜是( )

A. B. C. D.

【答案】 B

【解析】中间厚边缘薄的透镜是凸透镜,对光有会聚作用,ACD不符合题意,中间薄边缘厚的的透镜是凹透镜,对光有发散作用,B符合题意。

故答案为:B.

70.爷爷的眼睛是远视眼,需要戴眼镜来矫正,当爷爷戴上眼镜时,小明通过镜片看到爷爷的“眼睛”是通过镜片形成的

A. 正立、等大的实像 B. 正立、等大的虚像

C. 倒立、放大的实像 D. 正立、放大的虚像

【答案】 D

【解析】远视眼戴的眼镜是凸透镜,人戴上远视眼镜时,凸透镜距离眼睛很近,在凸透镜的焦点内,通过凸透镜成的像是正立放大的虚像,D符合题意。

故答案为:D.

71.图是国产大型客机C919部分机身采用了新型的铝锂合金,之所以用铝锂合金材料制作机身而不用钢材,下列解释正确的是( )

A. 铝锂合金材料比钢材质量小 B. 铝锂合金材料比钢材体积小

C. 铝锂合金材料比钢材密度小 D. 铝锂合金材料比钢材密度大

【答案】 C

【解析】根据密度公式 ρ=mV ,飞机相同的体积,但铝锂合金材料制作机身更加容易起飞,质量更小,只要是利用它的密度小,

故答案为:C。

72.如图所示为探究甲、乙两种物质质量跟体积的关系时作出的图象,以下分析正确的是( )

A. 同种物质的质量跟体积的比值是不同的 B. 甲物质的质量跟体积的比值是0.5g/m3

C. 甲物质的质量跟体积的比值比乙物质的大 D. 甲物质的质量跟体积的比值大于水的密度

【答案】 C

【解析】A、图象中横轴表示物质的体积,纵轴表示物质的质量,由图可知,某一物质的质量越大,体积也大,物质的质量跟体积的比值是一个定值,即同种物质的质量跟体积的比值相同。A不符合题意;

BC、由图象可得,甲物质的质量跟体积的比值是 m甲V甲 = 50g50cm3 =1g/cm3 . 乙物质的质量跟体积的比值是 m乙V乙 = 25g50cm3 =0.5g/cm3 . 比较可知,甲物质的质量跟体积的比值比乙物质的大。B不符合题意,C符合题意;

D、比较可知,甲物质的质量跟体积的比值等于水的密度。D不符合题意。

故答案为:C

73.在国际单位制中,质量的国际单位是( )

A. kg/m3 B. kg C. m D. ml

【答案】 B

【解析】物体所含物质的多少叫质量,质量的单位很多,但国际单位是kg。

故答案为:B

74.对于密度公式ρ=m/V , 下列说法正确的是( )

A. 不同物质,m越大,ρ越大 B. 同种物质,ρ与m成正比

C. 不同物质,m与V的比值一般不同 D. 以上说法都不正确

【答案】 C

【解析】A.不同物质,体积未知,由密度公式 ρ=mV 可知,m越大,ρ不一定越大;A不符合题意;

B.对于同一种物质,密度是不变的,即物质的密度大小与质量和体积无关,不能理解为物质的密度与质量成正比、与体积成反比;B不符合题意;

C.不同物质,密度一般不同,由密度公式 ρ=mV 可知,m与V的比值一般不同;C符合题意。

D.综上所述,D选项不符合题意。

故答案为:C

75.如图所示,在“测量花岗石密度”的实验中。下列说法正确的是( )

A. 称量时左盘放砝码,右盘放花岗石

B. 称量花岗石质量的过程中,若天平横梁不平衡,可调节平衡螺母

C. 花岗石的质量是25g

D. 花岗石的密度是2.8×103kg/m3

【答案】 D

【解析】A.称量时,应该是“左物右码”,且加减砝码用镊子,则左盘应放花岗石,右盘应放砝码,A不符合题意;B.在称量过程中,要靠增减砝码或移动游码使天平平衡,不能调节平衡螺母,B不符合题意;C.由图知,砝码的总质量为25g,游码在3g处,所以花岗石的质量为25g+3g=28g,C不符合题意;D.由图知,量筒的分度值为2ml,花岗石的体积为30ml﹣20ml=10ml=10cm3;则花岗石的密度为:ρ =mV=28g10cm3= 2.8g/cm3=2.8×103kg/m3 , D符合题意。

故答案为:D

76.关于质量和密度,下列说法正确的是( )

A. 从地球带到太空中的铅笔能“悬浮”于舱内,是由于质量变小了

B. 同种物质的状态发生变化,质量和密度均不变

C. 水从0℃升高到4℃的过程中,密度逐渐变小

D. 氧气罐中的氧气用去一半,密度减小一半

【答案】 D

【解析】A、从地球带到太空中的铅笔,只是位置发生了变化,组成铅笔的物质多少没有变化,所以质量不变,“悬浮”是因为铅笔处于失重状态,A不符合题意;

B、同种物质的状态发生变化,一般体积会发生变化,质量不变,由ρ= mV 可知,其密度会发生变化,B不符合题意;

C、水从0℃上升到4℃时,其体积变小,由ρ= mV 可知,水的质量不变,体积减小,则密度增大,C不符合题意;

D、因为氧气瓶的容积不变,当瓶内氧气用去一半后,体积不变,质量减半,由ρ= mV 可知,瓶内氧气的密度变为原来的一半,D符合题意。

故答案为:D。

77.某同学用托盘天平和量筒测量一小石块的密度,图甲是调节天平时的情形,图乙和图丙分别是测量石块质量和体积时的情形,下列说法中正确的是( )

A. 甲图中应将平衡螺母向左调,使横梁平衡

B. 乙图中测石块质量时,天平的示数是 17.4g

C. 由丙图量筒的示数测得石块的体积是 40cm3

D. 利用图中信息,可计算出石块的密度是 1.72×103kg/m3

【答案】 B

【解析】A、由图甲知,指针左偏,应将平衡螺母向右调使横梁平衡,A不符合题意;

B、由图乙知,标尺的分度值为0.2g,石块的质量m=10g+5g+2.4g=17.4g,B符合题意,

C、由图丙知,水的体积为30mL,水和石块的总体积为40mL,

则石块的体积V=40mL-30mL=10mL=10cm3 , C不符合题意;

D、石块的密度ρ= mV = 17.4g10cm3 =1.74g/cm3=1.74×103kg/m3 , D不符合题意。

故答案为:B。

78.对于同种物质而言,关于密度的公式“ρ= mV ”下列说法正确的是( )

A. ρ与m成正比 B. ρ与m、v没有关系,是个恒定值

C. ρ与v成反比 D. ρ与m成正比,ρ与v成反比

【答案】 B

【解析】对于同一种物质,在确定的温度和状态下,密度(质量与体积的比值)是不变的,即物质的密度大小与质量和体积无关,不能理解为物质的密度与质量成正比,与体积成反比,所以ACD不符合题意,B符合题意。

故答案为:B。

79.某实验小组分别用天平和量筒测出了两种物质的质量和体积,并描绘出m﹣V图象如图所示,则下列判断正确的是( )

A. ρ甲<ρ乙

B. ρ甲=ρ乙

C. 若甲、乙物质制成的质量相等的实心小球,则乙小球的体积较大

D. 若甲、乙物质制成的体积相等的实心小球,则乙小球的质量较大

【答案】 C

【解析】AB、由图象可知,两物质体积V相同时,m甲>m乙 , 由密度公式ρ= mV 可知:ρ甲>ρ乙 , AB不符合题意;

C、由图象可知,m甲=m乙时,V甲<V乙 , 所以,若甲、乙物质制成的质量相等的实心小球,则乙小球的体积较大,C符合题意;

D、由图象可知,V甲=V乙时,m甲>m乙 , 所以,若甲、乙物质制成的体积相等的实心小球,则甲小球的质量较大,D不符合题意。

故答案为:C。

80.如图所示为国外生产的一款“体重计”,有趣的是这款“体重计”的刻度盘上标示的不是数字而是一些动物。当一名中学生用这款“体重计”测体重时,“体重计”的指针会指向( )

A. 猫 B. 羊 C. 牛 D. 象

【答案】 B

【解析】一个中学生的质量约为50kg;猫的质量约为2.5kg,牛的质量约为500~1000kg,大象的质量约为6000kg,一只羊的质量大约50kg与中学生的质量差不多,因此当一名中学生用这款“体重计”测体重时,“体重计”的指针会指向羊。

故答案为:B。

81.如图,在“测量小石块的密度”实验中,正确的是( )

A. 把天平放在水平桌面上,直接进行测量

B. 称量小石块质量时指针向左偏,则应调节平衡螺母

C. 利用天平测得小石块的质量为32g

D. 利用量筒测得小石块的体积为30mL

【答案】 C

【解析】A、把天平放在水平桌面上,游码归零后,调节平衡螺母使横梁平衡后,在进行测量,故A错误;

B、称量小石块质量时指针向左偏,说明物体的质量偏大,应向右盘中加砝码或移动游码,不能再调节平衡螺母,故B错误;

C、天平测得小石块的质量为20g+10g+2g=32g,故C正确;

D、小石块和水的总体积为30mL,故D错误。

故答案为:C。

82.感受身边的物理,图选项中质量最接近50g的是( )

A.一个乒乓球

B.一只母鸡

C.一个鸡蛋

D.一张课桌

【答案】 C

【解析】A.一个乒乓球质量大约为3g,A不符合题意;

B.一只母鸡质量大约为2kg,B不符合题意;

C.一个鸡蛋质量大约为50g,C符合题意;

D.一张课桌质量大约为8kg,D不符合题意;

故答案为:C

83.购物支付已进入“刷脸”时代,如图所示,消费者结账时只需面对摄像头(相当于一个凸透镜),经系统自动拍照、扫描等,确认相关信息后,即可迅速完成交易。下列有关说法正确的是( )

A. 光经过摄像头成像利用的是光的反射

B. 摄像头成像特点与投影仪相同

C. “刷脸”时,面部应位于摄像头两倍焦距之外

D. “刷脸”时,面部经摄像头成正立缩小的实像

【答案】 C

【解析】A、摄像头相当于一个凸透镜,光经过摄像头成像利用的是光的折射,A不符合题意;

B、光通过摄像头成倒立、缩小的实像,与照相机的成像特点相同,B不符合题意;

CD、当u>2f时,成倒立、缩小的实像,所以,“刷脸”时,面部应位于摄像头两倍焦距之外,C符合题意,D不符合题意。

故答案为:C

84.下列光路图正确的说是( )

A. B. C. D.

【答案】 D

【解析】A.反射是入射光线入射到两种介质的分界面处,返回原介质的情况,该题光线方向错误,A不符合题意;

B.凸透镜是汇聚透镜,平行光入射应会聚于焦平面上,B不符合题意;

C.凹透镜为发散透镜,从焦点出射的光线经过透镜应背发散,C不符合题意;

D.该图为凸透镜成像原理,D符合题意;

故答案为:D

85.在“探究凸透镜成像规律”实验中,蜡烛、凸透镜和光屏的位置如图所示,烛焰在光屏上恰好成一清晰的像,则下列说法正确的是( )

A. 照相机应用了这一成像规律

B. 蜡烛燃烧一段时间后,光屏上的像会向下移

C. 蜡烛不动,将凸透镜移至35cm处,移动光屏可能得到倒立的清晰像

D. 更换一个焦距小的凸透镜,只移动透镜仍可在光屏上得到清晰的像

【答案】 D

【解析】A.根据图像中,物距小于像距,此时成清晰的像,成的像是倒立、放大的实像,应用不是照相机,A不符合题意;

B.光屏上的像和物体相比是倒立的,当物体下移时,像上移,B不符合题意;

C.根据物距在一倍焦距和二倍焦距之间,则f