鲁科版 (2019)必修 第二册第1章 原子结构 元素周期律第3节 元素周期表的应用第1课时导学案及答案

展开第1课时 认识同周期元素性质的递变规律

元素原子得失电子能力的比较

1.判断元素原子失电子能力强弱的间接方法

(1)比较元素的单质与水(或酸)反应置换出氢气的难易程度。置换反应越容易发生,说明元素原子失电子的能力越强。

(2)比较元素最高价氧化物对应水化物的碱性强弱。一般来说,碱性越强,说明元素原子失电子的能力越强。

2.判断元素原子得电子能力强弱的间接方法

(1)比较元素的单质与氢气化合的难易程度,以及生成的气态氢化物的稳定性。一般来说,反应越容易进行,生成的气态氢化物越稳定,说明元素原子得电子的能力越强。

(2)比较元素最高价氧化物对应水化物的酸性强弱。一般来说,酸性越强,说明元素原子得电子的能力越强。

元素金属性和非金属性强弱的判断方法

1.判断正误

(1)很难失电子的原子一定易得到电子。( )

(2)酸性:HCl>H3PO4,故得电子能力:Cl>P。( )

(3)碱性:NaOH>Mg(OH)2,故失电子能力:Na>Mg。( )

(4)元素原子得电子越多,非金属性越强;失电子越多,金属性越强。( )

(5)热稳定性:NH3<H2O,故非金属性:N<O。( )

答案:(1)× (2)× (3)√ (4)× (5)√

2.现有金属元素A、B、C,B的最高价氧化物的水化物碱性比A的最高价氧化物的水化物碱性强;A可以从C的盐溶液中置换出C。则这三种元素的金属性由强到弱的顺序正确的是( )

A.A>B>C B.B>A>C

C.B>C>A D.C>B>A

解析:选B。B的最高价氧化物的水化物碱性比A的最高价氧化物的水化物碱性强,则元素B的金属性比元素A的强;A可以从C的盐溶液中置换出C,则元素A的金属性比元素C的强。

3.下列叙述能说明氯元素原子得电子能力比硫元素原子强的是( )

①HCl的溶解度比H2S大 ②盐酸的酸性比氢硫酸强 ③HCl的稳定性比H2S强 ④HCl的还原性比H2S强

⑤HClO的酸性比H2SO4强 ⑥Cl2与铁反应生成FeCl3,而S与铁反应生成FeS ⑦Cl2能与H2S反应生成S ⑧在元素周期表中Cl与S同周期且Cl在S的右侧 ⑨还原性:Cl-

A.③④⑤⑦⑧⑨ B.③⑥⑦⑧

C.③⑥⑦⑧⑨ D.①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

解析:选C。不能根据氢化物的溶解度、酸性来比较元素原子的得电子能力强弱,①②错误;HCl的稳定性比H2S强,说明Cl元素原子的得电子能力强,③正确;H2S的还原性比HCl强,④错误;比较原子得电子能力的强弱,可比较元素的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱,HClO不是最高价含氧酸,⑤错误;非金属单质在相同条件下与变价金属反应,产物中变价金属元素的价态越高,说明非金属元素原子的得电子能力越强,⑥正确;Cl2与H2S反应置换出S,说明Cl2的氧化性强,则Cl元素原子的得电子能力强,⑦正确;同周期元素自左向右,元素得电子能力增强,⑧正确;阴离子的还原性越强,对应元素原子的得电子能力越弱,⑨正确。

认识同周期元素性质的递变规律

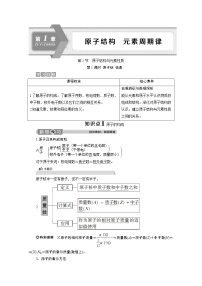

1.第3周期元素原子得失电子能力的比较

(1)钠、镁、铝原子失电子能力的比较

(2)硅、磷、硫、氯原子得电子能力的比较

2.同周期主族元素得失电子能力的递变规律

(1)规律:同一周期,从左往右,随着原子序数的递增,元素原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强。

(2)理论解释

同周期主族元素,从左到右,原子的核外电子层数相同,核电荷数依次增多,原子半径逐渐减小,原子核对核外电子的吸引力逐渐增强,原子失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强。

3.元素周期表中金属元素与非金属元素的分区

分界线附近的元素既能表现出一定的金属元素的性质,又能表现出一定的非金属元素的性质。例如,硅元素属于非金属元素,锗元素属于金属元素,但它们的单质均具有半导体的性质。

同周期主族元素原子结构与性质的递变规律

原子的失电子能力越强,对应单质的还原性越强;原子的得电子能力越强,对应单质的氧化性越强。

1.判断正误

(1)得电子能力:C>N>O>F。( )

(2)失电子能力:Na>Mg>Al。( )

(3)稳定性:CH4>NH3>H2O>HF。( )

(4)碱性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3。( )

(5)酸性:H2SiO3>H3PO4>H2SO4>HClO4。( )

答案:(1)× (2)√ (3)× (4)√ (5)×

2.四种短周期元素在周期表中的位置如图所示。T的最高价氧化物对应的水化物是酸性最强的无机含氧酸。下列推断正确的是( )

A.原子半径:X<Y<Z<T

B.气态氢化物的还原性:Z<T

C.X的氢氧化物既能与酸反应,又能与碱反应

D.Y和T可以组成多种化合物

解析:选C。由题意可知T为Cl,再根据其他元素在周期表中的位置可以推出Z为S、Y为Si、X为Al。四种元素位于同一周期,电子层数相同,核电荷数越大,原子半径越小,则原子半径大小关系为T<Z<Y<X,A项错误;Z、T分别为S、Cl,它们的非金属性强弱顺序为Cl>S,非金属性越强,气态氢化物的还原性越弱,所以气态氢化物的还原性强弱关系为Z>T,B项错误;X为Al,Al(OH)3具有两性,既能与酸反应,又能与碱反应,C项正确;Y和T只能组成四氯化硅,D项错误。

3.A、B、C、D、E是同一周期的五种主族元素,A和B的最高价氧化物对应水化物显碱性,且碱性:B>A;C、D两种元素对应的简单气态氢化物的稳定性:C>D;E是这五种元素中形成的简单离子中半径最小的元素。则它们的原子序数由小到大的顺序是( )

A.B<A<C<D<E B.A<E<B<C<D

C.E<B<A<C<D D.B<A<E<D<C

解析:选D。因A、B、C、D、E是同一周期的五种主族元素,A和B的最高价氧化物对应水化物显碱性,且碱性:B>A,则金属性:B>A;C、D两种元素对应简单气态氢化物的稳定性:C>D,则非金属性:C>D;由同周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱、非金属性逐渐增强,则A、B、C、D的原子序数由小到大的顺序为B<A<D<C;E是这五种元素中形成的简单离子中半径最小的元素,A、B、E均为金属元素,离子具有相同的电子排布,根据离子半径的比较规律:“序大径小”,则三者中E的原子序数最大;故这五种元素的原子序数由小到大的顺序为B<A<E<D<C。

课程标准

核心素养

1.以第3周期元素为例,掌握同周期元素性质的递变规律。

2.能运用原子结构理论初步解释同周期元素性质的递变规律。

3.通过“第3周期元素原子得失电子能力的比较”的探究,培养设计实验和实验操作的能力。

1.宏观辨识与微观探析

建立原子结构、元素性质与物质性质之间的认识模型。

2.证据推理与模型认知

构建“位”“构”“性”关系认识模型,发展对元素及其化合物化学性质的认识模型。

3.科学探究与创新意识

形成实验探究元素性质递变规律、比较物质性质的思路,提高基于理论进行预测、提出假设的能力和基于实验事实概括、推理得出结论的能力。

元素

Na

Mg

Al

单质

与水

反应

与冷水剧烈反应

与冷水不反应,与沸水缓慢反应

与冷水、沸水均不反应

单质

与盐酸

反应

反应非常剧烈,放出大量气泡

反应剧烈,放出大量气泡

反应较剧烈,缓慢放出气泡

eq \(――→,\s\up7(与酸(或水)反应置换出氢气越来越难))

最高价

氧化物

对应水

化物的

碱性

NaOH

强碱

Mg(OH)2

中强碱

Al(OH)3

两性氢

氧化物

eq \(――→,\s\up7(碱性逐渐减弱))

结论

eq \(――→,\s\up7(Na Mg Al),\s\d5(失电子能力逐渐减弱))

元素

Si

P

S

Cl

单质与

H2化合

条件

高温

较高温度

加热

点燃

或光照

eq \(――→,\s\up7(与H2化合越来越容易))

气态氢

化物的

稳定性

SiH4

很不稳定

PH3

不稳定

H2S

较不稳定

HCl

稳定

eq \(――→,\s\up7(稳定性越来越强),\s\d5())

最高价

氧化物

对应水

化物的

酸性

H2 SiO3

弱酸

H 3PO4

中强酸

H2 SO4

强酸

HClO4

最强无机

含氧酸

eq \(――→,\s\up7(酸性逐渐增强),\s\d5())

结论

eq \(――→,\s\up7(Si P S Cl),\s\d5(得电子能力逐渐增强))

项目

同周期(从左到右,稀有气体元素除外)

最外层电子数

1→7(第1周期除外)

主要化合价

最高正价+1→+7(O、F除外),

最低负价-4→-1

原子半径

逐渐减小

原子得失

电子能力

失电子能力逐渐减弱,得电子能力逐渐增强

单质的氧化

性、还原性

还原性逐渐减弱,氧化性逐渐增强

元素的金属性

和非金属性

金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强

最高价氧化物

对应水化物的

酸碱性

碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强

气态氢化物

生成由难到易,稳定性由弱到强

X

Y

Z

T

课堂小结

高中化学第3节 元素周期表的应用第2课时学案设计: 这是一份高中化学第3节 元素周期表的应用第2课时学案设计,共6页。学案主要包含了卤族元素性质的相似性与递变性,碱金属元素性质的相似性与递变性等内容,欢迎下载使用。

鲁科版 (2019)必修 第二册第3节 元素周期表的应用第2课时导学案: 这是一份鲁科版 (2019)必修 第二册第3节 元素周期表的应用第2课时导学案,共8页。

高中化学鲁科版 (2019)必修 第二册第1节 化学键与物质构成学案: 这是一份高中化学鲁科版 (2019)必修 第二册第1节 化学键与物质构成学案,共9页。