重庆市部分区2024-2025学年高二(上)1月期末生物试卷(解析版)

展开

这是一份重庆市部分区2024-2025学年高二(上)1月期末生物试卷(解析版),共20页。试卷主要包含了考试时间等内容,欢迎下载使用。

1.考试时间:75分钟;满分:100分;试题卷总页数:6页。

2.所有题目必须在答题卡上作答,在试题卷、草稿纸上答题无效。

3.需要填涂的地方,一律用2B铅笔涂满涂黑。需要书写的地方一律用0.5mm签字笔。

4.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。

5.考试结束后,将试题卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷(共45分)

一、单选题:本题共15小题,每小题3分,共45分。

1.爱德华(Edwards)综合征,也称18三体综合征,该病发病率比21三体综合征低,主要表现为胎儿在子宫表现异常,出生时需要进行急救处理,在精心护理下,较少婴儿可以生存2个月,只有极少部分能够生存到1岁,但无法生存至成年。以下相关叙述错误的是( )

A.许多药物能通过胎盘进入胎儿体内,孕妇要尽量减少服用有关药物

B.该病发生的原因可能是父方或母方减数分裂产生了异常配子

C.爱德华综合征属于遗传病,但该性状却不能遗传给后代

D.可通过基因检测技术进行致病基因的检测来确定胎儿是否患该病

【答案】D

【分析】由于遗传物质的改变而引起的人类疾病,叫做人类遗传病。包括单基因遗传病、多基因遗传病和染色体异常遗传病。

【详解】A、药物能通过胎盘进入胎儿体内,可能影响胎儿的生长发育,故孕妇要尽量减少服用有关药物,A正确;

B、该病患者细胞中含有3条18号染色体,比正常人2条18号染色体多了1条,原因可能是精子或卵细胞多了1条18号染色体,即父方或母方减数分裂产生了异常配子,B正确;

C、爱德华综合征属于遗传病,但无法生存至成年,所以该性状不能遗传给后代,C正确;

D、该病为染色体异常遗传病,没有致病基因,故不可通过基因检测技术进行致病基因的检测来确定胎儿是否患该病,D错误。

故选D。

2.恶性血液病中一种罕见的因20号染色体长臂部分缺失引发的疾病,引发医学家的关注。下列与这种病产生原因相似的是( )

A.线粒体DNA突变会导致生物性状变异

B.三倍体西瓜植株的高度不育

C.猫叫综合征

D.白化病

【答案】C

【分析】可遗传变异包含突变和基因重组,突变包含基因突变和染色体变异,染色体变异分为染色体结构变异和染色体数目变异。

【详解】AD、白化病和线粒体DNA突变会导致生物性状变异,其变异来源为基因突变,与恶性血液病产生的原因不同,AD错误;

B、三倍体西瓜植株的高度不育,是因为减数分裂联会紊乱,与恶性血液病产生的原因不同,B错误;

C、猫叫综合征是因为5号染色体部分缺失引发的疾病,与恶性血液病产生的原因类似,C正确。

故选C。

3.苏云金芽孢杆菌(Bt)能产生多种杀虫蛋白(Bt抗虫蛋白),高效地杀死多种宿主昆虫。研究表明,在小菜蛾细胞内存在位于常染色体上能对抗Bt的显性突变基因SE2,使其对Bt生物杀虫剂或转Bt抗虫蛋白基因的抗虫作物产生了抗性。若通过某种技术完整敲除小菜蛾体内SE2基因,则可以显著降低小菜蛾Bt抗性水平。现调查得到某小菜蛾种群中具有SE2基因的纯合个体占60%、杂合个体占30%,下列叙述正确的是( )

A.小菜蛾对抗Bt的SE2基因是某基因中发生碱基对的替换得到的

B.完整敲除SE2基因的小菜蛾对Bt的抗性并未完全消除,说明其抗Bt能力可能还与其他基因有关

C.该小菜蛾种群中SE2基因的频率为65%

D.长期使用Bt生物杀虫剂会诱使小菜蛾的SE2基因朝着抗药性越来越强的方向变异

【答案】B

【分析】通过基因型频率计算基因频方法:某种基因的基因频率=某种基因的纯合体频率+1/2杂合体频率。

【详解】A、SE2基因来自某个基因突变,但不一定是碱基对替换得到的,A错误;

B、通过某种技术完整敲除SE2基因可以显著降低小菜蛾Bt抗性水平,但并没有让其全部被Bt杀死,说明抗Bt的能力可能还与其他基因有关,B正确;

C、由于SE2基因在常染色体上,并且属于显性突变基因,且该小菜蛾种群具有SE2基因的纯合个体占60%、杂合个体占30%,故该小菜蛾种群中SE2基因的频率为75%,C错误;

D、小菜蛾种群中存在抗Bt能力强的个体,也存在抗Bt能力弱的个体,使用Bt生物杀虫剂只是对种群中不同个体进行选择,使抗Bt能力强的个体得以保留,而不是诱使小菜蛾的SE2基因朝着增强抗药性的方向突变,D错误。

故选B。

4.近来,中国科学院的研究人员在研究采集的化石时发现一个主龙型家族新成员——生活在2亿年前的脖子细长的隐秘细颈龙。主龙型家族中部分“长颈族”的脖子长度超过其体长的一半,典型代表是长颈龙和恐头龙。长颈龙体长接近6米,颈部约3米,有13节颈椎;恐头龙体长5米,颈部也将近3米,但其颈部发育有30多节颈椎。隐秘细颈龙虽然有不少解剖特征像长颈龙,但在颈椎数量方面更接近恐头龙。下列叙述错误的是( )

A.化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,大部分化石发现于沉积岩的地层

B.隐秘细颈龙的脖子细长是自然选择的结果

C.隐秘细颈龙、长颈龙和恐头龙有相似的解剖特征反映出它们在进化上可能有共同的祖先

D.研究隐秘细颈龙、长颈龙和恐头龙的形态特征等属于胚胎学和细胞及分子水平方面的证据

【答案】D

【分析】化石:通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

【详解】A、化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,大部分化石发现于沉积岩的地层,A正确;

B、隐秘细颈龙的脖子细长是自然选择的结果,B正确;

C、根据题意可知,隐秘细颈龙、长颈龙和恐头龙有相似的解剖特征,可以反映它们在进化上可能存在共同的祖先,C正确;

D、研究隐秘细颈龙、长颈龙和恐头龙的形态特征等属于比较解剖学方面的证据,D错误。

故选D。

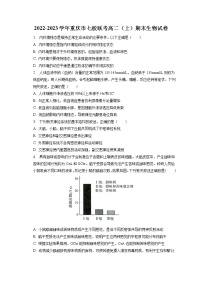

5.某实验小组探究生活中常见的5种抗生素对同种大肠埃希氏菌的选择作用,结果如下表。下列叙述错误的是( )

注:抑菌圈缩小百分比=(上一代抑菌圈半径-当代抑菌圈半径)/上一代抑菌圈半径×100%

A.从第一代抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌用于第二代的培养

B.各类抗生素的培养基中抑菌圈均缩小,说明适应具有普遍性

C.该细菌对阿奇霉素的耐药性最弱,对头孢他啶的耐药性最强

D.各个培养基的大肠埃希氏菌种群基因频率都发生了定向改变

【答案】C

【分析】分析题干,抑菌圈形成的原因是抗生素能够杀死大肠杆菌,形成抑菌圈,抑菌圈大小是大肠埃希氏菌对不同抗生素的抗性大小的直接体现。

【详解】A、抑菌圈周围生长的细菌可能是耐药菌,因此从第一代抑菌圈边缘的菌落上挑取细菌用于第二代的培养,A正确;

B、比较第一代抑菌圈平均半径和第二代抑菌圈平均半径,各类抗生素的培养基中抑菌圈均缩小,说明适应具有普遍性,B正确;

C、第一代大肠埃希氏菌在阿奇霉素下的抑菌圈最小,第二代大肠埃希氏菌在阿奇霉素下的抑菌圈最小,说明该细菌对阿奇霉素的耐药性最强,C错误;

D、表中显示,第二代大肠埃希氏菌在5种抗生素下的抑菌圈半径均比第一代的抑菌圈小,说明第二代大肠埃希氏菌对5种抗生素的抗性均有所提升,这与在抗生素选择作用下提高了抗生素基因频率有关,因此各个培养基的大肠埃希氏菌种群基因频率都发生了定向改变,D正确。

故选C。

6.下图是人体内细胞与外界环境进行物质交换的示意图。下列叙述错误的是( )

A.①代表血浆

B.②代表淋巴液

C.③中蛋白质含量比①多

D.细胞外液的渗透压主要来源于Na+和Cl-

【答案】C

【分析】内环境主要由组织液、血浆、淋巴液等细胞外液组成。内环境是细胞与外界环境进行物质交换的媒介。

【详解】AB、题图分析:①代表血浆;②代表淋巴液;③代表组织液,AB正确;

C、①中蛋白质含量要明显多于比③多,C错误;

D、细胞外液的渗透压主要来源于Na+和Cl-,D正确。

故选C。

7.如图甲、乙分别为利用细针和粗针进行针灸治疗时,针刺部位附近神经末梢的电位变化。下列叙述正确的是( )

注:阈电位是指在刺激作用下,静息电位绝对值从最大值降低到将能产生动作电位时的膜电位。

A.图示结果说明,用细针治疗和粗针治疗时的刺激强度存在差异

B.用细针治疗时没有发生Na+内流,用粗针治疗时发生了Na+内流

C.利用粗针进行针灸治疗时,力度加大可使动作电位峰值变大

D.图乙中bc段变化的原因是K+外流,K+外流需要消耗能量

【答案】A

【分析】静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位。

【详解】A、由题图可知,用细针治疗时膜内外电位差没有超过阈电位,没有产生动作电位,而用粗针治疗时产生了动作电位,说明细针刺激和粗针刺激的强度存在差异,A正确;

B、用细针和粗针治疗时膜内外电位差都发生了变化,说明都发生了Na+内流,B错误;

C、动作电位的峰值与细胞内外钠离子浓度差有关,结合图示可知,用粗针治疗时产生了动作电位,但力度加大不能使动作电位峰值变大,C错误;

D、图乙中bc段变化原因是K+外流,K+外流为协助扩散,不需要消耗能量,D错误。

故选A。

8.一个神经元通常有两种突起:树突和轴突。一般每个神经元有多个树突,但轴突却只有一个。我国科学工作者们发现了一种名为GSK的蛋白激酶在神经元中的分布规律:在未分化的神经元突起中GSK蛋白激酶的活性比较均匀;而在轴突中的活性比树突中的要低。如果GSK蛋白激酶活性太高,神经元会没有轴突;如果GSK蛋白激酶活性太低,则会促进树突变成轴突。下列说法不正确的是( )

A.神经冲动(沿着神经纤维传导的兴奋)的有序传导与GSK蛋白激酶的活性有关

B.提高GSK蛋白激酶的活性,有利于信息的传递

C.若能将某些功能重复的树突变为轴突,将有助于治疗神经损伤

D.如果能改变GSK蛋白激酶的活性,可能使一个神经元形成多个轴突

【答案】B

【分析】一、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。由于递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,因此神经元之间兴奋的传递只能是单方向的。

二、由题意分析可知,GSK的蛋白激酶活性太高,神经元会没有轴突,如果活性太低,则会促进树突变成轴突。

【详解】A、神经元是神经系统结构和功能的基本单位,GSK蛋白激酶的活性与轴突的形成有关,因此神经冲动的有序传导与GSK蛋白激酶的活性有关,A正确;

B、如果GSK蛋白激酶的活性太高,神经元会没有轴突,因此,提高GSK蛋白激酶的活性,不利于信息的传递,B错误;

C、若能将某些功能重复的树突变为轴突,将有助于信息的传递,进而有助于治疗神经损伤,C正确;

D、如果GSK蛋白激酶的活性太低,则会促进树突变成轴突,因此,如果改变GSK蛋白激酶的活性,可能使一个神经元形成多个轴突,D正确。

故选B。

9.急性胰腺炎是一种常见的肠道疾病。研究表明胆汁酸可通过诱导胰腺细胞膜上的GPR39、GHSR偶联蛋白受体,使细胞内Ca2+大量增加,导致细胞受损。下列分析错误的是( )

A.胰腺细胞中高尔基体脱落下的囊泡将消化酶运输到细胞外

B.胆汁酸、Ca2+、GPR39和GHSR都属于内环境组成成分

C.胰腺炎患者胰液的分泌减少,可能由细胞受损对促胰液素的识别减弱所致

D.用敲除GPR39基因模型小鼠进行实验,由胆汁酸引发的急性胰腺炎会明显减少

【答案】B

【分析】人体内的液体可以分成细胞内液和细胞外液,其中细胞外液是人体细胞直接生存的环境,又叫内环境。内环境主要由组织液、血浆、淋巴组成,其中组织液是大多数组织细胞直接生存的内环境。

【详解】A、消化酶属于分泌蛋白,高尔基体形成囊泡将消化酶以胞吐的方式运输到细胞外,A正确;

B、GPR39和GHSR为细胞膜上的受体蛋白,不是内环境成分,胆汁酸属于消化液,也不在内环境当中,B错误;

C、促胰液素作用于胰腺细胞,促进胰液的分泌,因此胰腺炎患者胰液的分泌减少,可能由细胞受损而对促胰液素的识别减弱所致,C正确;

D、敲除GPR39基因模型小鼠由于缺乏GPR39、GHSR偶联蛋白受体,难以接受胆汁酸的调节,则由胆汁酸引发的急性胰腺炎会明显减少,D正确。

故选B。

10.下列关于生物体稳态调节的描述,符合图曲线走势的是( )

A.若横轴代表甲状腺激素浓度,则纵轴代表促甲状腺激素浓度

B.若横轴代表血糖浓度,则纵轴代表胰岛素浓度

C.若横轴代表抗利尿激素的浓度,则纵轴不能代表尿量

D.若横轴代表环境温度,则纵轴代表人体内细胞中酶活性的变化

【答案】A

【分析】据图分析,曲线表示随着横坐标增长,纵坐标逐渐降低,最后保持相对稳定状态。

【详解】A、由于甲状腺激素对下丘脑和垂体有负反馈调节的作用,所以甲状腺激素浓度升高时,会抑制垂体释放促甲状腺激素,使促甲状腺激素浓度降低,A正确;

B、血糖浓度升高时,胰岛素浓度也随之升高,B错误;

C、抗利尿激素能促进肾小管和集合管对水分的重吸收,所以抗利尿激素的浓度增大时,尿量随之减少,横坐标能表示尿量,C错误;

D、由于人是恒温动物,所以环境温度升高时,体内细胞中酶活性保持相对稳定,D错误。

故选A。

11.如图是细胞免疫的概念图,下列有关叙述不正确的是( )

A.X细胞吞噬抗原后,会将抗原信息暴露在细胞表面,以便呈递给其他免疫细胞

B.虚线部分只发生在相同抗原再次入侵机体时

C.①过程表示辅助性T细胞可通过增殖分化形成细胞毒性T细胞

D.②过程中记忆T细胞受抗原刺激后细胞周期变短

【答案】C

【分析】具体分析,X细胞指的是抗原呈递细胞,①过程表示辅助性T细胞分泌细胞因子刺激细胞毒性T细胞,②过程是中记忆T细胞受抗原刺激后快速增殖分化为效应T细胞和新的记忆T细胞。

【详解】A、X细胞吞噬抗原后,会将抗原信息暴露在细胞表面,以便呈递给其他免疫细胞,A正确;

B、虚线部分是二次免疫,只发生在相同抗原再次入侵机体时,会直接刺激记忆T细胞增殖分化为效应T细胞和新的记忆T细胞,B正确;

C、①过程表示辅助性T细胞分泌细胞因子刺激细胞毒性T细胞的增殖、分化,C错误;

D、②过程中记忆T细胞受抗原刺激后快速增殖、分化,细胞周期变短,D正确。

故选C。

12.人体扁桃体是重要的淋巴器官,其表面覆有储存丰富的共生微生物。这些微生物,即扁桃体菌群,在维持免疫平衡中发挥着重要作用。共生链球菌在类风湿关节炎患者扁桃体中显著减少。下列说法正确的是( )

A.扁桃体属于免疫器官,是免疫细胞产生并集中分布的场所

B.人体感冒时出现扁桃体肿大,说明感冒病毒突破了一、二两道防线

C.类风湿性关节炎的发病机理是过敏原与吸附在细胞表面的相应抗体结合

D.相同病原体侵入不同人体后激活的B细胞分泌的抗体都相同

【答案】B

【分析】免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质构成,免疫器官是免疫细胞生成、成熟和集中分布的场所,免疫细胞有淋巴细胞和吞噬细胞,淋巴细胞有B细胞和T细胞,淋巴细胞起源于骨髓造血干细胞,B细胞在骨髓成熟,T细胞转移到胸腺成熟,免疫活性物质是由免疫细胞或其他细胞产生的发挥免疫作用的物质。

【详解】A、扁桃体属于免疫器官,是免疫细胞集中分布的场所,A错误;

B、皮肤、黏膜构成第一道防线,体液中的杀菌物质和吞噬细胞构成第二道防线,扁桃体肿大说明感冒病毒突破了一、二两道防线,B正确;

C、类风湿性关节炎是一种自身免疫病,过敏原与吸附在细胞表面的相应抗体结合导致相应细胞释放组胺后引起反应是过敏反应的机理,C错误;

D、一个病原体可能含有多个抗原,相同病原体侵入不同人体后,B细胞识别的抗原可能不同,进而分化形成不同的浆细胞,所以产生的抗体也可能不同,D错误。

故选B。

13.拟南芥的ABCB19蛋白一直被认为是生长素的运输蛋白,我国科学家发现ABCB19蛋白缺失突变体植株与其他生长素运输蛋白缺失突变体植株的表型并不完全一致,研究人员发现油菜素内酯能显著促进ABCB19蛋白能量的消耗,并进一步追踪到了ABCB19蛋白运输油菜素内酯的过程。下列相关叙述错误的是( )

A.ABCB19蛋白缺失突变体植株与其他生长素运输蛋白缺失突变体植株的组别构成相互对照实验外,无需另设对照组

B.ABCB19蛋白能选择性运输生长素和油菜素内酯,具有特异性

C.油菜素内酯具有促进花粉管伸长、种子萌发等作用

D.植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的

【答案】A

【分析】一、油菜素内酯已经被正式认定为第六类植物激素。油菜素内酯能促进茎叶细胞的扩展和分裂,促进花粉管生长、种子萌发等。

二、高等植物是由很多细胞组成的高度复杂的有机体,它的正常生长发育需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合。植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。

【详解】A、ABCB19蛋白缺失突变体植株与其他生长素运输蛋白缺失突变体植株的组别构成相互对照实验,需另设对照组比较不同运输蛋白缺失突变体植株表型的变化,A错误;

B、ABCB19蛋白能选择性运输生长素和油菜素内酯,具有特异性,B正确;

C、油菜素内酯属于第六类植物激素,能促进茎叶细胞的扩展和分裂,促进花粉管生长、种子萌发等,C正确;

D、植物的正常生长发育是需要各个器官、组织、细胞之间的协调和配合,对植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同作用完成,D正确。

故选A。

14.群落中某种植物的个体数占该群落所有植物个体数的百分比可用相对多度表示。在位于半干旱地区的某弃耕农田自然演替过程中,高矮不同的甲、乙、丙三种植物分别在不同阶段占据优势,它们的相对多度与演替时间的关系如图所示。下列分析正确的是( )

A.科研人员在统计丙的相对数量时采用了记名计算法,说明丙个体较小,数量很多

B.据图分析,30~50年间乙的种群密度逐渐下降

C.在不同阶段优势种发展变化依次为甲、乙、丙

D.若无人为干扰,该弃耕农田最终将演替为森林群落

【答案】C

【分析】随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫作群落演替。根据起始条件不同,演替可分为初生演替和次生演替。初生演替是指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替,如在沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。次生演替是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替,如在火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

【详解】A、记名计算法是指在一定面积的样地中,直接数出各种群的个体数目,这一般用于个体较大、种群数量有限的群落,A错误;

B、据图分析,30~50年间乙的种群密度变化是不能确定,因为群落中该时间段植物个体总数变化未知,无法确定乙的种群密度变化,B错误;

C、据图分析,随着时间的推移,甲、乙、丙三种植物分别在不同阶段占据优势,依次是甲、乙、丙,C正确;

D、该弃耕农田位于半干旱地区,半干旱地区降水量较少,不利于高大乔木的生长,因此该群落在环境没有剧烈变化且没有人为干扰情况下,难以演替到森林群落,D错误。

故选C。

15.胡锦矗先生是中国大熊猫保护生物学研究的奠基人,早在1974年胡教授团队就开展了全国第一次大熊猫野外调查研究。下列叙述错误的是( )

A.年龄结构为增长型的大熊猫种群其数量不可能减少

B.大熊猫自然种群个体数量少与其繁殖能力有关

C.人类活动可能会影响大熊猫的迁入率和迁出率

D.建立自然保护区可提高环境容纳量,是保护大熊猫的根本措施

【答案】A

【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例。其中种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率、迁入率和迁出率对种群数量起着决定性作用;年龄结构可以预测种群数量发展的变化趋势。

【详解】A、年龄结构可以预测种群数量发展的变化趋势,增长型的大熊猫种群也可能在未来因为环境的变化,导致数量减少,A错误;

B、大熊猫繁殖能力弱,出生率低,因此大熊猫自然种群个体数量少,B正确;

C、人类活动可能导致大熊猫的栖息地被破坏,从而影响大熊猫的迁入率和迁出率,C正确;

D、保护大熊猫的根本措施是建立自然保护区,可以提高环境容纳量,D正确。

故选A。

第Ⅱ卷(共55分)

二、非选择题,共5小题,共55分,考生根据要求作答。

16.研究发现,草原中的某种啮齿动物和蚂蚁都以植物的种子为食,啮齿动物喜欢取食大粒种子,蚂蚁偏爱小粒种子。为了研究这两种动物的数量关系,某科研小组在一实验区域内对这两种动物的数量进行了多年的调查研究,相关结果如图所示。请回答下列问题:

(1)调查蚂蚁种群密度一般采用样方法而不是标记重捕法,原因是____。用样方法调查蚂蚁种群密度,选取样方时除要做到随机取样外,还要考虑____(答出两点)。

(2)啮齿动物警觉性高,采用标记重捕法对其种群密度进行调查时,调查的结果可能会偏____,理由是____。

(3)若要研究该区域内某大粒种子植物生态位,可以研究该区域内该植物的____(答出两点)。

(4)据图可知,从第2年到第3年蚂蚁数量逐渐减少,进一步探究发现,大粒种子植物比小粒种子植物更具有生存优势,请结合图解释该时间段内蚂蚁数量下降原因:____。

【答案】(1)①.蚂蚁是一种活动能力弱且活动范围较小的动物 ②.样方的大小、样方的数量

(2)①.大 ②.啮齿动物警觉性高,一次捕捉后难以再次捕捉,导致重捕的啮齿动物中被标记的个体数减少,所以调查的结果可能会偏大

(3)出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系等(答出两点即可)

(4)该时间段内啮齿动物减少,导致大粒种子植物增多,大粒种子植物在与小粒种子植物的竞争中占优势,小粒种子植物减少,造成蚂蚁食物减少(合理即可)

【分析】生态系统中的生物之间的种间关系主要有竞争、捕食、寄生和互利共生等。根据题意,大粒种子植物在与小粒种子植物的竞争中处于优势,移走全部啮齿动物后,大粒种子植物因没有捕食者及和小粒种植物的竞争中占据优势而数量剧增,小粒种子植物占据劣势,进而导致蚂蚁数量减少。

【小问1详解】调查蚂蚁种群密度一般采用样方法而不是标记重捕法,原因是蚂蚁是一种活动能力弱且活动范围较小的动物。选取样方时除要做到随机取样外,还要考虑样方的大小、样方的数量。

【小问2详解】标记重捕法理论计算公式为N=M×n/m,N为样方中个体总数量,M为标记数,n为重捕个体数,m为重捕个体中被标记数,啮齿动物警觉性高,一次捕捉后难以再次捕捉,导致重捕的啮齿动物中被标记的个体数减少,因此调查的结果可能会偏大。

【小问3详解】生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用,若要研究某区域内某种植物的生态位,通常要研究该区域内该植物的出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系等。

【小问4详解】据图可知,从第2年到第3年蚂蚁数量逐渐减少,是因为该时间段内啮齿动物减少,大粒种子植物增多,大粒种子植物在与小粒种子植物的竞争中占优势,小粒种子植物减少,造成蚂蚁食物减少。

17.抑郁症是一种常见的情感性精神障碍疾病,患者脑神经元兴奋性下降。近年来,医学研究表明,抑郁症与单胺类神经递质传递功能下降相关。单胺氧化酶是一种单胺类神经递质的降解酶。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)是目前一种常用抗抑郁药。神经递质在神经元之间兴奋传递的过程中起到关键作用。如图是正在传递兴奋的突触结构的局部放大示意图,据图回答问题:

(1)图中,①是突触_______膜,其正以_______方式释放神经递质。

(2)神经递质为小分子化合物,但仍以如图所示方式释放,其意义是_______(填字母)。

A.短时间内可大量释放B.避免被神经递质降解酶降解

C.有利于兴奋快速传递D.减少能量的消耗

(3)若图中的神经递质的释放会导致细胞Y兴奋,比较释放前后细胞Y膜内Na+浓度的变化为_______。

(4)根据图推测,会阻碍兴奋传递的因素有_______(填字母)。

A.体内产生蛋白M抗体B.某药物与蛋白M牢固结合

C.某毒素阻断神经递质的释放D.某药物抑制神经递质降解酶的活性

(5)结合图分析,MAOID改善抑郁症状的原因是_______。

【答案】(1)①.前 ②.胞吐

(2)AC

(3)由低变高

(4)ABC

(5)MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用

【分析】神经元之间的结构为突触,包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。据图分析,细胞X是突触前神经元,细胞Y是突触后神经元,①表示突触前膜,通过胞吐释放神经递质;蛋白M表示神经递质的受体,能够与神经递质特异性结合,同时还是钠离子通道;突触间隙中的神经递质降解酶可以将神经递质降解,使得神经递质灭活。

【小问1详解】①是突触前膜,其以胞吐的方式释放神经递质到突触间隙,再作用于突触后膜上特异性受体。

【小问2详解】物质神经递质X为小分子化合物,但仍以胞吐的方式释放,其意义是胞吐可以在短时间内大量释放神经递质,有利于神经冲动快速传递。

故选AC。

【小问3详解】根据题意分析,图中的神经递质释后作用于突触后膜,引起突触后膜钠离子通道打开,钠离子内流,产生兴奋,因此神经递质释放前后细胞Y的膜内Na+浓度变化为由低到高。

【小问4详解】A、体内产生蛋白M抗体,会与蛋白M结合,则神经递质不能发挥作用,因此不能引起突触后膜兴奋,A正确;

B、某药物与蛋白M牢固结合,则神经递质不能发挥作用,因此不能引起突触后膜兴奋,B正确;

C、某毒素阻断神经递质释放,则神经递质不能发挥作用,因此也不能引起突触后膜兴奋,C正确;

D、某药物抑制神经递质降解酶的活性,则神经递质不会被降解,会持续性与突触后膜上的受体结合,引起突触后膜持续性兴奋,D错误。

故选ABC。

【小问5详解】根据题意和图形分析,MAOID能抑制单胺氧化酶活性,阻止脑内单胺类神经递质降解,增加脑内突触间隙单胺类神经递质的浓度,起抗抑郁作用。

18.糖尿病的形成有多种原因。下图所示①、②、③都能引起糖尿病,请据图回答下列问题:

(1)图中浆细胞可以由_______、_______(填细胞名称)分化而来。

(2)图中①所示为浆细胞产生的抗体Y₁与胰岛B细胞上的_______(填物质)受体结合,导致_______(填细胞名称)对葡萄糖的敏感度降低,_______(填激素名称)分泌量减少,血糖浓度升高。

(3)胰岛素能降低血糖的原因是_______。

(4)图中③所示的自身免疫病的患病机理是_______,导致胰岛素不能发挥作用,血糖浓度升高。

(5)某人患有一种青少年型(Ⅱ型)糖尿病,经检查发现其血液中胰岛素含量正常,但仍表现出尿糖症状,该病的病因最有可能类似于图示中的_______(填数字),在上述三种情况中,可以通过注射胰岛素进行治疗的是_______(填数字)。

【答案】(1)①.B细胞或记忆B细胞 ②.记忆B细胞或B细胞

(2)①.葡萄糖 ②.胰岛B细胞 ③.胰岛素

(3)一方面促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,进入肝脏、肌肉并合成糖原,进入脂肪细胞和肝细胞转变为甘油三酯等;一方面又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖或促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖,并抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖,从而降级血糖

(4)浆细胞产生的抗体Y3与靶细胞表面胰岛素受体结合

(5)①.③ ②.①②

【分析】图示为浆细胞分泌的抗体分别作用于胰岛B细胞表面受体、胰岛B细胞膜和靶细胞受体,图中抗体Y1能与胰岛B细胞上的受体结合,导致葡萄糖与受体的结合受到影响,使胰岛B细胞分泌胰岛素减少,从而使血糖升高;图中抗体Y2能直接作用于胰岛B细胞,影响胰岛B细胞的分泌,导致胰岛素减少,从而血糖升高;图中Y3能与胰岛素受体结合,影响胰岛素与受体的结合,从而胰岛素不能发挥作用,血糖升高,从免疫学角度分析,该过程属于自身免疫病。

【小问1详解】初次免疫过程,B细胞增殖分化成浆细胞,二次免疫过程记忆B细胞增殖分化成浆细胞,故图中浆细胞可以由2种细胞分化而来。

【小问2详解】图中①所示为浆细胞产生的抗体Y1与胰岛B细胞上的葡萄糖受体结合,导致胰岛B细胞对葡萄糖的敏感度降低,胰岛素分泌量减少,胰岛素促进血糖降低,其分泌量减少导致血糖浓度升高。

【小问3详解】胰岛素能降低血糖的原因是促进血糖进入组织细胞通过细胞呼吸进行氧化分解释放能量,进入肝脏、肌肉并合成糖原暂时储存,进入脂肪细胞和肝细胞转变为甘油三酯等,同时,还能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖,从而降级血糖。

【小问4详解】图中③所示的自身免疫病的患病机理是浆细胞产生的抗体Y3与靶细胞上的胰岛素受体结合,则胰岛素无法和相应的受体结合,导致胰岛素不能发挥作用,血糖浓度升高。

【小问5详解】血液中胰岛素含量正常,但仍表现出尿糖症状,说明胰岛素作用于靶细胞过程受阻,类似于③,图中①②两种情况,抗体均作用于胰岛B细胞导致胰岛素分泌量减少,可以通过注射胰岛素来治疗。

19.2023年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼,以表彰他们在mRNA疫苗研究上的突破性贡献。下图是某mRNA疫苗作用模式图,请据图回答问题:

(1)mRNA疫苗要装入脂质体中再注射,目的是_______和帮助mRNA进入靶细胞。

(2)根据图示,B细胞活化、增殖分化过程需要两次信号刺激,一方面是抗原的直接刺激,另一方面是_______。

(3)根据图示,mRNA疫苗在细胞内表达出病毒S蛋白后,要经_______水解产生抗原肽,抗原肽与镶嵌在内质网膜上的_______结合,最终呈递到细胞表面,诱导特异性免疫。

(4)结合图示特异性免疫类型分析,与传统灭活病毒疫苗和重组蛋白疫苗相比,mRNA疫苗可诱导产生的特异性免疫类型是_______。

【答案】(1)防止mRNA被降解

(2)辅助性Т细胞表面的特定分子发生变化并与В细胞结合

(3)①.蛋白酶体 ②.MHCI

(4)体液免疫和细胞免疫

【分析】一、体液免疫:病原体侵入机体后,一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取,这为激活B细胞提供了第一个信号,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这为激活B细胞提供了第二个信号,辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子,B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为浆细胞,小部分分化为记忆B细胞,细胞因子促进B细胞的分裂、分化过程,浆细胞产生和分泌大量抗体,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合,抗体与病原体结合可以抑制病原体增殖或对人体细胞的黏附。

二、细胞免疫:病原体侵入靶细胞后,被感染的宿主细胞(靶细胞)膜表面某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别这一变化信号,之后开始分裂并分化,形成新的细胞毒性T细胞和记忆细胞,细胞因子能加速这一过程,新形成的细胞毒性T细胞在体液中循环,他们可以识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞,靶细胞裂解死亡后,病原体暴露出来,抗体可以与之结合,或被其他细胞吞噬掉。

【小问1详解】脂质体是由磷脂双分子层构成的,靶细胞的细胞膜以磷脂双分子层为基本支架,因此疫苗mRNA用脂质体包裹的目的是帮助mRNA进入靶细胞和防止mRNA在内环境中被降解。

【小问2详解】病原体侵入机体后,一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这为激活B细胞提供了第二个信号。

【小问3详解】根据图示,疫苗mRNA进入细胞后,先在核糖体上翻译合成S蛋白,而后在蛋白酶体作用下水解产生抗原肽,抗原肽可与内质网上的MHCI结合,形成复合物并呈递到细胞表面,诱导发生特异性免疫。

【小问4详解】传统灭活病毒疫苗和重组蛋白疫苗,一般都只能诱导体液免疫(抗原肽不能侵入人体细胞内,仅在内环境中发挥抗原作用),而mRNA疫苗在人体细胞内表达,可同时诱导产生体液免疫和细胞免疫。

20.植物的生长有营养生长和生殖生长两种,根、茎、叶等营养器官的生长叫营养生长,花、果实、种子等生殖器官的生长叫生殖生长。营养生长是生殖生长的基础,同时营养生长过旺会影响生殖器官的形成和发育。株高是柑橘产量的重要因素,为研究柑橘矮化的机理,研究人员对其矮化品种进行了相应研究发现,矮化的原因主要有两种:一是缺少赤霉素(GA₃)的受体,二是缺少参与赤霉素(GA₃)合成的转录因子,使其相关基因不能正常表达,导致赤霉素(GA₃)减少。分析回答下列问题:

(1)赤霉素(GA₃)是调控植物株型的重要_______分子,具有_______的作用。研究人员对两种柑橘品种A品种和B品种的株高和节间高度进行检测,结果如图1所示,结果显示A品种的株高和节间长度都_______(填大于、小于或等于)B品种,说明_______是矮化品种。

(2)已知在B品种中,GA信号通路如图2所示,GA可与其受体GID1结合,GID1与Della在GA₃存在时发生互作,形成GIDI-GA₃-Della三聚体结构并通过特定途径降解蛋白Della。分析可知蛋白Della的功能是_______(“促进”或“抑制”)枝条生长。

(3)据该研究可知,赤霉素(GA₃)和动物激素的1个共同作用特点是_______。

(4)某些矮化型果树在农业种植上具有产量高等优良特性,请结合营养生长和生殖生长的关系说明原因_______。

【答案】(1)①.信息 ②.促进细胞伸长,从而促进植株增高 ③.小于 ④.A品种或A

(2)抑制

(3)都需要与相应的受体结合才能发挥作用

(4)矮化品种营养生长少、生殖生长更多,产量更大

【分析】一、赤霉素合成部位在幼芽,幼根和未成熟的种子。主要作用是促进细胞伸长,从而引起植株增高。促进细胞分裂与分化,促进种子萌发、植株开花和果实发育。

二、题图分析:图1:由图1可知,A品种节间高比B品种小,株高也比B品种小,A品种比B品种长得矮,A、B品种柑橘产量也不同。图2:依据题意,GA可与其受体GID1结合,GID1与Della在GA3存在时发生互作,形成GIDI-GA3-Della三聚体结构并通过特定途径降解蛋白Della。B品种株高比A品种高,因此可推测,Della会抑制植株的生长。

【小问1详解】赤霉素是植物合成的一种激素,是起调节作用的信息分子,具有促进细胞伸长,从而促进植株增高的作用。据图1数据分析可知,A品种的株高和节间长度都小于B品种,说明A品种是矮化品种。

【小问2详解】在B品种中,GA可与其受体GID1结合,GID1与Della在GA3存在时发生互作,形成GIDI-GA3-Della三聚体结构并通过特定途径降解蛋白Della。B品种株高比A品种高,因此可推测,Della会抑制植株的枝条生长。

【小问3详解】依题意“GA可与其受体GID1结合,GID1与Della在GA3存在时发生互作,形成GIDI-GA3-Della三聚体结构并通过特定途径降解蛋白Della”可知,GA与特异性受体相结合才能发挥作用,这个特点与动物激素起作用的特点一样。

【小问4详解】营养生长过旺会影响生殖器官的形成和发育,则矮化型果树因为株高矮,营养生长所需时间少,生殖生长所需时间长,所以产量更大,因此矮化型果树在农业种植上具有产量高等优良特性。

抗生素类型

青霉素

头孢唑林

头孢他啶

四环素

阿奇霉素

第一代抑菌圈平均半径(cm)

0.95

1.17

0.28

1.31

0.19

第二代抑菌圈平均半径(cm)

0.74

0.76

0.25

0.70

0.00

抑菌圈缩小百分比

22%

35%

11%

46%

100%

相关试卷

这是一份重庆市部分区2024-2025学年高二(上)期末生物试卷(含解析),共16页。试卷主要包含了单选题,探究题,识图作答题等内容,欢迎下载使用。

这是一份重庆市部分区2024-2025学年高二(上)期末生物试卷(解析版),共20页。试卷主要包含了单选题,探究题,识图作答题等内容,欢迎下载使用。

这是一份[生物][期末]重庆市部分区2023-2024学年高二下学期期末考试试题(解析版),共20页。试卷主要包含了单选题等内容,欢迎下载使用。