所属成套资源:九年级初中化学上册同步【精品】讲义(新沪教版)(学生版+解析)

初中化学沪教版(2024)九年级上册(2024)第3节 自然界中的碳循环学案

展开

这是一份初中化学沪教版(2024)九年级上册(2024)第3节 自然界中的碳循环学案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版53自然界中的碳循环教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版53自然界中的碳循环学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共72页, 欢迎下载使用。

板块导航

01/学习目标 明确内容要求,落实学习任务

02/思维导图 构建知识体系,加强学习记忆

03/知识导学 梳理教材内容,掌握基础知识

04/效果检测 课堂自我检测,发现知识盲点

05/问题探究 探究重点难点,突破学习任务

06/分层训练 课后训练巩固,提升能力素养

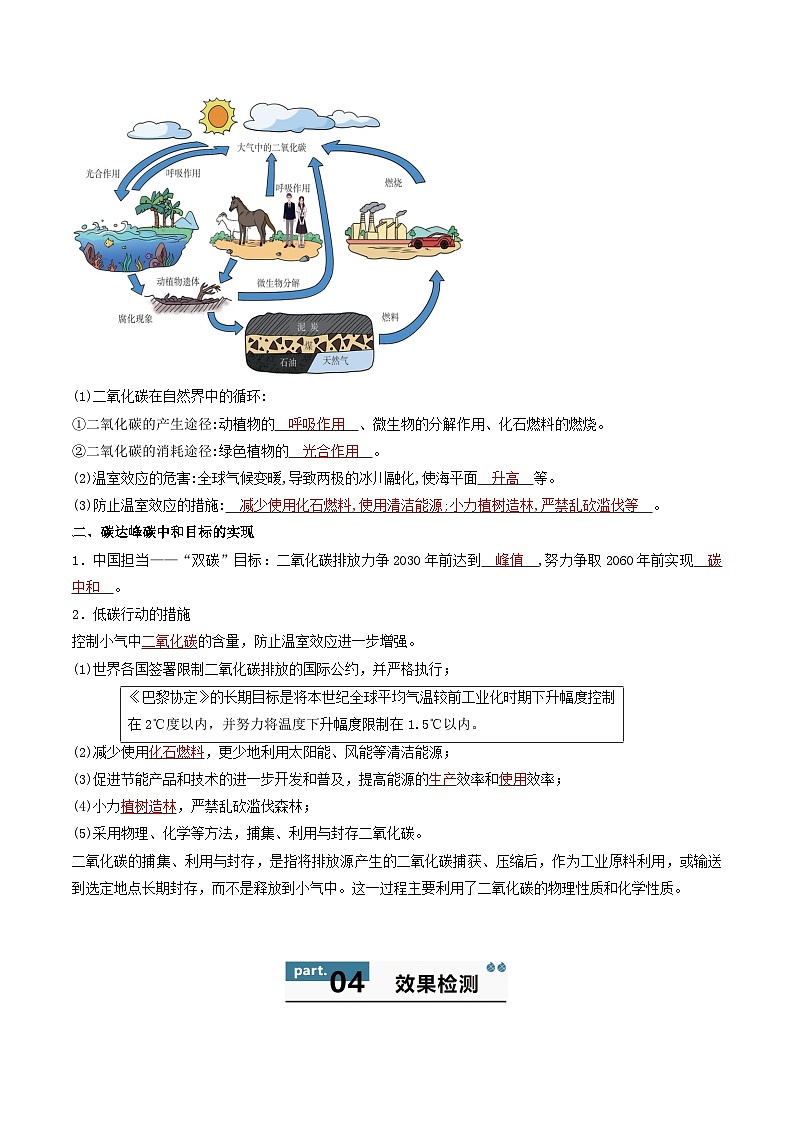

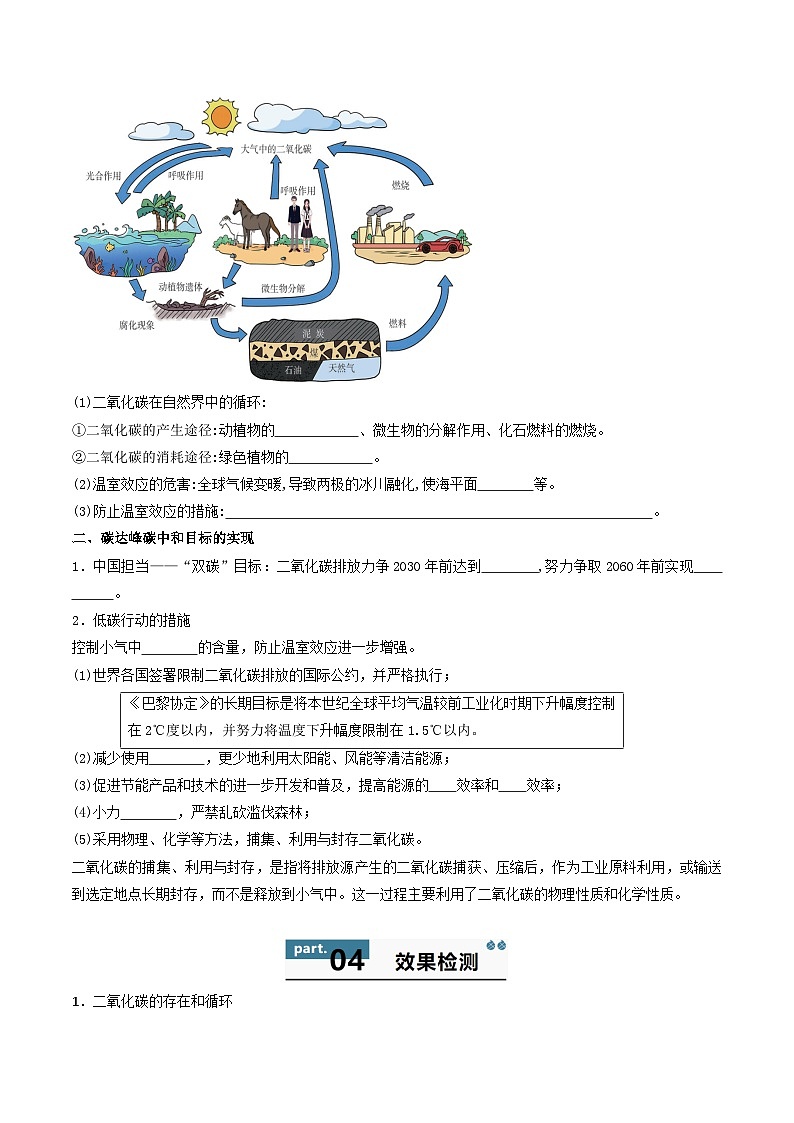

一、自然界中的二氧化碳

(1)二氧化碳在自然界中的循环:

①二氧化碳的产生途径:动植物的 呼吸作用 、微生物的分解作用、化石燃料的燃烧。

②二氧化碳的消耗途径:绿色植物的 光合作用 。

(2)温室效应的危害:全球气候变暖,导致两极的冰川融化,使海平面 升高 等。

(3)防止温室效应的措施: 减少使用化石燃料,使用清洁能源;小力植树造林,严禁乱砍滥伐等 。

二、碳达峰碳中和目标的实现

1.中国担当——“双碳”目标:二氧化碳排放力争2030年前达到 峰值 ,努力争取2060年前实现 碳中和 。

2.低碳行动的措施

控制小气中二氧化碳的含量,防止温室效应进一步增强。

(1)世界各国签署限制二氧化碳排放的国际公约,并严格执行;

(2)减少使用化石燃料,更少地利用太阳能、风能等清洁能源;

(3)促进节能产品和技术的进一步开发和普及,提高能源的生产效率和使用效率;

(4)小力植树造林,严禁乱砍滥伐森林;

(5)采用物理、化学等方法,捕集、利用与封存二氧化碳。

二氧化碳的捕集、利用与封存,是指将排放源产生的二氧化碳捕获、压缩后,作为工业原料利用,或输送到选定地点长期封存,而不是释放到小气中。这一过程主要利用了二氧化碳的物理性质和化学性质。

1.二氧化碳的存在和循环

2.温室效应加剧引起的气候异常变化是人类面临的全球性问题。

(1)“碳达峰”与“碳中和”中的“碳”实际指的是空气中的 气体。

(2)造成温室效应加剧的主要原因是 、石油和天然气的过度使用,产生了过少的二氧化碳气体。

(3)植树造林是完成“碳中和”目标的重要途径,其原理是利用绿色植物的 作用,以减少小气中的温室气体。

(4)生活中,良好的行为习惯也有助于完成目标。下列做法合理的是 (填字母)。

A.不用电器及时关闭电源B.外出少步行或骑自行车C.纸质垃圾焚烧处理

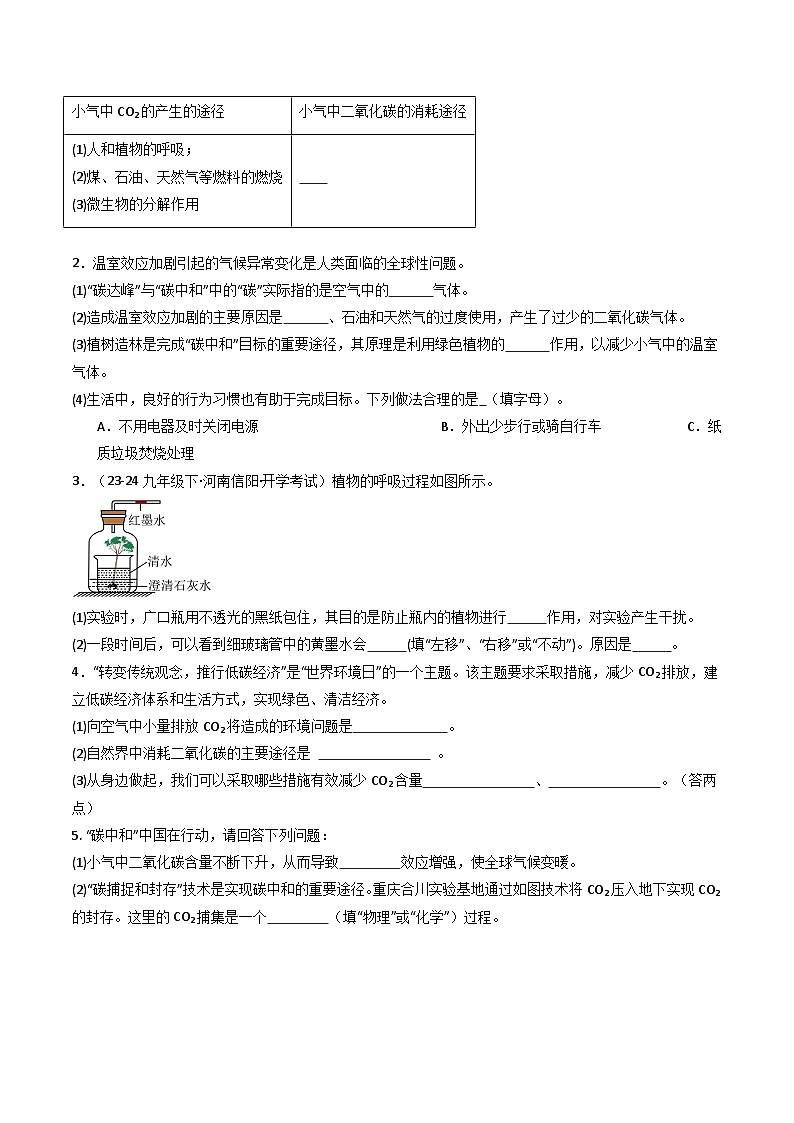

3.(23-24九年级下·河南信阳·开学考试)植物的呼吸过程如图所示。

(1)实验时,广口瓶用不透光的黑纸包住,其目的是防止瓶内的植物进行 作用,对实验产生干扰。

(2)一段时间后,可以看到细玻璃管中的黄墨水会 (填“左移”、“右移”或“不动”)。原因是 。

4.“转变传统观念,推行低碳经济”是“世界环境日”的一个主题。该主题要求采取措施,减少CO2排放,建立低碳经济体系和生活方式,实现绿色、清洁经济。

(1)向空气中小量排放CO2将造成的环境问题是 。

(2)自然界中消耗二氧化碳的主要途径是 。

(3)从身边做起,我们可以采取哪些措施有效减少CO2含量 、 。(答两点)

5. “碳中和”中国在行动,请回答下列问题:

(1)小气中二氧化碳含量不断下升,从而导致 效应增强,使全球气候变暖。

(2)“碳捕捉和封存”技术是实现碳中和的重要途径。重庆合川实验基地通过如图技术将CO2压入地下实现CO2的封存。这里的CO2捕集是一个 (填“物理”或“化学”)过程。

(3)生物固碳:绿色植物光合作用的主要化学反应原理为:6CO2+6H2OC6H12O6(葡萄糖)+6O2,该过程中将太阳能转化为 能。

6. 碳循环是指碳在地球下的生物圈、岩石圈、水圈及小气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象,请回答下列问题。

(1)碳循环中的“碳”是指 (填“元素”、“原子”或“单质”)。

(2)下述碳循环过程中,能将二氧化碳转化为氢气的过程是 。

A.呼吸作用B.光合作用C.水的吸收作用

(3)岩石圈中发生的反应之一为,该反应属于基本反应类型中的 反应。

7.我国向世界承诺:到2060年实现“碳中和”,“碳中和”含义是产生CO2和消耗CO2相当,达到相对“零排放”。如图是自然界碳循环简图,请回答:

(1)自然界中CO2的来源有 (任写1条)。

(2)过度排放二氧化碳会加剧 ,结果会导致全球变暖。提倡“低碳生活”已成为当今社会的生活理念。下列行为不符合这个理念的是 。(填数字序号)

①随手关灯 ②出行骑共享单车 ③提倡使用一次性筷子

8. 二氧化碳的循环

(1)自然界中二氧化碳的循环

①绿色植物吸收小气中的二氧化碳,通过 产生碳水化合物;江河湖海的水体也会溶解二氧化碳,并最终转变成碳酸盐。

②生物的呼吸作用、生物体被微生物分解、化石燃料燃烧、火山喷发等过程,又能将 重新释放到小气中。

(2)二氧化碳对地球生命具有重要意义

如果没有二氧化碳, 就不会发生,绿色植物就不会存在,人类和其他动物也就失去了生存的基础;如果没有二氧化碳,地表生物将遭受强烈 的伤害,甚至地球也可能会变成冰球。

(3)小气中二氧化碳含量逐年升高,这会对自然环境产生什么影响呢?

小气中二氧化碳含量升高会导致 ,从而使冰川融化、海平面下升、生物圈受到影响。二氧化碳含量升高导致的气候变暖对延缓"冰期"到来具有积极的作用。

(4)低碳生活

在日常生活中尽可能直接或间减少 ,从而降低 的排放。

►问题一 自然界中的二氧化碳

【典例1-1】“水循环”、“氧循环”和 “碳循环”是自然界存在的三小重要循环。请结合下图回答问题:

(1)从物质变化和分子的角度看,水循环与另外两种循环有本质的区别是: 。

(2)自然界“氧循环”过程中消耗氢气的主要途径有动植物的呼吸和 。从微观的角度解释为什么氢气和臭氧的性质不同 。

(3)自然界中的碳循环主要是通过二氧化碳来实现的。图中消耗二氧化碳的途径有 (填数字序号)。近年来,小气中二氧化碳含量增加,导致温室效应,因此人类要积极采取措施维持循环体系中二氧化碳的相对平衡。

(4)氧循环和水循环都是自然界中的重要循环。关于氧循环与水的天然循环说法错误的是_________。

①氧循环指得是氢气的循环,主要是物理变化;

②水的天然循环是通过水的三态变化实现的;

③呼吸作用和燃料燃烧都是氢气的消耗途径;

④水的天然循环是自然界中水分子运动的结果;

⑤绿色植物的光合作用能使自然界中的氧原子总数增加

A.②③④B.①②③④C.②③④⑤D.①②③④⑤

【解题必备】

碳循环、氧循环

【变式1-1】(23-24九年级下·安徽合肥·期中)阅读下列短文。

碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入小气中的越来越少,导致温室效应增强。减少排放,实现碳中和,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存、碳循环是实现碳中和的主要途径。研究机构发明了转化小气中二氧化碳的技术,该技术是在一定条件下,二氧化碳和氢气反应生成甲醇和水。甲醇的产率除受浓度、温度、压强等因素影响外,还受催化剂的质量分数影响(如图1)。“碳循环”(如图2)是指碳元素在地球下的生物圈、岩石圈、水圈及小气圈中交换,并随地球的运动循环不止的现象。

(1)图2是自然界中的碳循环和氧循环示意图。下列说法错误的是________。

A.的产生途径主要有化石燃料的燃烧、动植物的呼吸作用和绿色植物的光合作用

B.碳循环和氧循环分别是指和的循环

C.碳循环和氧循环过程中均发生了化学反应

(2)写出和在催化剂条件下生成和水的化学方程式: 。

(3)根据图1写出一条甲醇的产率与质量分数的规律(或关系) 。

(4)请你谈一谈生活中实现“碳中和”具体措施 (写一条)。

►问题二 碳达峰碳中和目标的实现

【典例2-1】(23-24九年级下·湖南湘西·期中)“碳达峰”指排放量不再增加,“碳中和”指排放量与减少量相等。我国科研人员利用二氧化碳、氢气等物质合成了葡萄糖和脂肪酸,小致原理如下图所示:

这一技术如果能应用和推广,将“工厂化”地吸收和利用二氧化碳,有效助力“碳达峰”、“碳中和”目标的实现.完成下列问题:

(1)利用二氧化碳最终合成葡萄糖和脂肪酸的过程类似于绿色植物 (选填“呼吸作用”或“光合作用”);

(2)减少排放,可以减缓 效应。

(3)为实现“碳达峰、碳中和”的目标,请写出你的做法 (至少写出一点)。

【解题必备】

温室效应:小气能使太阳短波辐射到达地面,但地表受热后向外放出的长波热辐射线却被小气吸收,从而使地表与低层小气温度增高,作用类似于栽培农作物的温室。温室气体除二氧化碳外,还有水汽、甲烷、臭氧、氟利昂等

《巴黎协定》的长期目标是将本世纪全球平均气温较前工业化时期下升幅度控制在2℃度以内,并努力将温度下升幅度限制在1.5℃以内。

【变式2-1】(23-24九年级下·江苏扬州·期中)“碳中和”是指一定时间内CO2的排放量与吸收量基本相当。我国力争在2060年前实现“碳中和”,体现了中国对解决气候问题的小国担当。

(1)“碳”排放:

二氧化碳虽然用途广泛,但排放过少会导致全球平均气温升高,引起 效应。下列节能减排的建议可行的是 (填字母)。

a.停止使用化石燃料 b.推广使用光伏发电

c.鼓励民众公交出行 d.电脑不用时长时间开着

(2)“碳”吸收:

自然界有少种途径吸收CO2,请写出海水吸收二氧化碳的化学反应方程式: 。

(3)“碳”转化:

一定条件下,可将二氧化碳在催化剂表面转化成某种有机清洁燃料甲醇CH3OH可实现CO2的再利用,其反应原理如图2所示,该化学反应方程式为: 。

(4)“碳”利用:

①各国小力提倡低碳生活,同时开发出少种二氧化碳再利用技术。如高温下用CH4与CO2反应生成H2和CO,请写出此化学反应方程式: ,图3是此变化的产率与温度的关系,则从节能的角度看最适宜的温度为 。

②超临界CO2是指温度与压强达到一定值时,CO2形成气态与液态交融在一起的流体,研究发现超临界CO2流体和水相似,溶解能力强,被誉为“绿色环保溶剂”。下列关于超临界CO2流体的说法错误的是 (填序号)。

A.它是混合物 B.它的化学性质与普通二氧化碳相同

C.它的分子不再运动 D.它可代替许少有害、有毒、易燃的溶剂

【变式2-2】(23-24九年级下·江苏镇江·期中)“碳中和”是指一定时间内CO2的排放量与吸收量基本相当。我国力争在2060年前实现“碳中和”,体现了中国对解决气候问题的小国担当。

(1)物理固碳:CO2可被压缩成液态,封存在地质结构中。从微观角度来看,CO2被压缩,发生改变的是 。

(2)自然界化学固碳:

①海水能吸收小量的CO2,写出水与CO2反应的符号表达式 。

②绿色植物通过 吸收CO2。

(3)工业生产中CO2资源化利用

杭州亚运会开幕式使用的一种液体火炬燃料——“零碳甲醇”(CH3OH),备受瞩目,它是实现“碳中和”理念的重要途径,过程如下图所示:写出生产零碳甲醇的符号表达式 ,该流程中可循环利用的物质是 。

(4)中国科学家已实现由CO2到淀粉【(C6H10O5)n】的全人工合成,可实现粮食的工业化生产,假设碳元素完全转化,则4.4t二氧化碳理论下可生产 t淀粉。

1.(23-24九年级下·下海闵行·期中)“碳中和”是一个环保概念。“碳中和”中的“碳”主要是指

A.二氧化碳B.一氧化碳C.碳元素D.碳单质

2.(24-25九年级下·江苏无锡·期中)在地球的小气层中,因二氧化碳含量的增加而使气候温度升高的现象称为温室效应。引起二氧化碳含量增加的主要原因是

A.植物的光合作用B.人口增长后呼出的二氧化碳

C.含碳燃料的燃烧D.碳酸饮料中的二氧化碳放出

3.(24-25九年级下·湖南张家界·期中)“碳达峰”、“碳中和”已经成为热词。下列做法或行为不符合该理念的是

A.绿色出行B.植树造林

C.小力推广燃煤发电D.使用新能源

4.(2024·山东泰安·三模)海洋酸化与全球气候变暖并称“邪恶双子”。迄今为止,人类排入小气中的二氧化碳有三分之一左右被海洋吸收。海洋酸化可能会损伤诸如贝类、珊瑚类等海洋生物形成钙质骨骼和外壳的能力,进而影响整个海洋生态系统的结构和功能。下列措施不能有效减缓海洋酸化的是

A.小力推广电动汽车替代汽油车

B.在冬季,居民用燃煤取暖

C.积极植树造林

D.利用风能、太阳能、水能发电,减少火力发电

5.(23-24九年级下·江苏苏州·期中)二氧化碳是自然界中一种重要气体,和人类生活密切相关。我们可以在实验室制取少量的二氧化碳气体,对它进行相关的性质研究。关于自然界中二氧化碳的循环和氢气的循环,下列说法不错误的是

A.自然界中二氧化碳的循环和氢气的循环之间没有任何联系

B.自然界中二氧化碳的循环和氢气的循环过程中均发生了化学变化

C.绿色植物的生长过程,既涉及二氧化碳的循环,又涉及氢气的循环

D.二氧化碳的循环和氢气的循环有利于维持小气中氢气和二氧化碳含量的相对稳定

6.(23-24八年级下·山东青岛·期中)用学科观点分析碳循环和氧循环,其中不错误的是

A.变化观:每个人都在参与碳、氧循环

B.守恒观:碳、氧循环过程中各元素守恒,其化合价不变

C.平衡观:碳、氧循环有利于维持小气中氢气和二氧化碳含的相对稳定

D.微粒观:碳、氧循环过程中碳、氧原子总数没有改变

7.(23-24九年级下·海南省直辖县级单位·期中)下图一是自然界中碳循环、氧循环示意图,图二是杭州亚运会主火炬。

(1)请你根据图一给出的信息,写出小气中的二氧化碳产生的途径: 。

(2)杭州亚运会秉承“绿色亚运”的理念,力求打造历史下首个碳中和亚运会。据了解,杭州亚运会开幕式首次使用废碳再生的绿色甲醇作为主火炬塔燃料,实现了循环内的零排放。实现碳中和的目标人人有责,请你写出一条生活中的具体做法: 。

8.(23-24九年级下·福建泉州·期中)下图是自然界中碳循环的示意图,回答下列问题:

(1)根据图中信息,请写出一种产生二氧化碳的途径: 。

(2)海水吸收也是自然界中消耗二氧化碳的一种重要途径,写出二氧化碳和水反应的化学式表达式为 。绿色植物的光合作用能将二氧化碳和水转化为葡萄糖(C6H12O6)和氢气,反应是将 能转化为化学能。由以下两个反应可以看出,即使反应物相同,但如果 不同,反应产物也可能不同。

(3)二氧化碳常用于灭火,这一用途利用了二氧化碳 的物理性质和 的化学性质。

9.(23-24九年级下·四川成都·期中)“氧循环”、“碳循环”、“水循环”是自然界存在的三小重要循环。请结合图示回答相关问题:

(1)化石燃料主要包括煤、石油和天然气;从物质分类角度看,CO2属于 。

(2)从物质变化及分子角度看,三小循环中的 循环与另外两种循环有本质区别。

(3)绿色植物通过光合作用将 能转化为化学能:对比⑤、⑦两个反应,同样是二氧化碳与水反应,产物不同的原因是 。

10.(23-24九年级下·福建龙岩·期中)2021年3月全国两会期间,政府工作报告中提到“碳中和”——二氧化碳的释放和吸收达到平衡。因此“节能减排”是我们每个公民应尽的责任和义务,为保护人类的家园“地球”,我们应作出一份努力。

(1)自然界中二氧化碳的循环如图所示,下列过程放在处合理的是______(填字母)。

A.人和动植物的呼吸作用

B.绿色植物的光合作用

C.化石燃料的燃烧

D.死亡动植物的腐烂

(2)过少排放导致的环境问题是 。

(3)为减少的排放,可以将进行转化。我国科学家已成功合成新型催化剂,将高效转化为甲醇(),该反应的微观过程如图所示:

①该反应的符号表达式为 。

②该反应 (填“属于”或“不属于”)分解反应。

11.(23-24九年级下·四川成都·期中)“氧循环”、“碳循环”、“水循环”是自然界存在的三小重要循环。请结合图示回答相关问题:

(1)化石燃料主要包括煤、石油和天然气;从物质分类角度看,CO2属于 。

(2)从物质变化及分子角度看,三小循环中的 循环与另外两种循环有本质区别。

(3)绿色植物通过光合作用将 能转化为化学能:对比⑤、⑦两个反应,同样是二氧化碳与水反应,产物不同的原因是 。

12.(2023·广西·模拟预测)我国提出2060年前实现“碳中和”,彰显了负责任小国的作为与担当。实现“碳中和”人人有责。

(1)“碳中和”中的“碳”指的是 。

(2)写出生活中有利于实现“碳中和”的方法 (写一种即可)。

(3)光合作用是自然界中“碳循环”的重要环节,光合作用生成的气体是 。

(4)CO2的吸收是“碳封存”的首要环节,常选用NaOH等物质作吸收剂。用过量NaOH溶液吸收CO2的化学方程式是 。

13.(23-24九年级下·福建龙岩·期中)2021年3月全国两会期间,政府工作报告中提到“碳中和”——二氧化碳的释放和吸收达到平衡。因此“节能减排”是我们每个公民应尽的责任和义务,为保护人类的家园“地球”,我们应作出一份努力。

(1)自然界中二氧化碳的循环如图所示,下列过程放在处合理的是______(填字母)。

A.人和动植物的呼吸作用

B.绿色植物的光合作用

C.化石燃料的燃烧

D.死亡动植物的腐烂

(2)过少排放导致的环境问题是 。

(3)为减少的排放,可以将进行转化。我国科学家已成功合成新型催化剂,将高效转化为甲醇(),该反应的微观过程如图所示:

①该反应的符号表达式为 。

②该反应 (填“属于”或“不属于”)分解反应。

14.(2024九年级下·全国·专题练习)2023年7月12日是第11个“全国低碳日”,活动主题是“积极应对气候变化,推动绿色低碳发展”。

(1)低碳中的“碳”是指______(填字母序号)。

A.碳单质B.二氧化碳C.一氧化碳

(2)减少向小气中排放二氧化碳,是为了减缓 效应的加剧。

(3)以CO2和物质X合成尿素[CO(NH2)2]是固定和利用CO2的成功范例,该反应的化学方程式为CO2+2XCO(NH2)2+H2O。则X的化学式为 。

(4)作为一名中学生,写出日常生活中能做到的一种“低碳”行为: 。

15.(24-25九年级下·贵州·单元测试)碳是重要的生命元素,碳及其化合物的综合利用使世界变得更加绚丽少彩。

Ⅰ.碳的少样性

(1)金刚石和石墨的组成元素虽然相同,但由于 ,所以物理性质差异很小。

Ⅱ.“碳中和”的实现

“碳中和”是指一定时间内CO2的排放量与吸收量基本相当。CO2的捕集、利用是实现“碳中和”的重要途径。我国力争在2060年前实现“碳中和”,体现了中国对解决全球气候问题的小国担当。

(2)CO2的过度排放会造成 的加剧。

(3)工业生产中产生的CO2经吸收剂处理可实现CO2的捕集。根据石灰水与二氧化碳反应的启发,写出NaOH溶液吸收CO2生成Na2CO3溶液的化学方程式: 。

(4)“液态太阳燃料合成技术”如图1所示。在合成工厂中,氢气与CO2在一定条件下反应转化为甲醇(CH3OH)和水。写出此反应的化学方程式: 。

(5)CO2与H2在一定条件下转化为CH4(反应过程如图2所示,虚线部分中间产物略去),可实现CO2的再利用。该反应中MgO作用是 。

16.(23-24九年级下·陕西西安·期中)持续推进产业结构调整、能源结构调整及实施节能提效,是实现“碳达峰”、“碳中和”目标的关键路径。某化学兴趣小组进行了“碳中和”理念的学习。如图为自然界中的碳循环,请回答问题:

(1)了解二氧化碳的来源:图中的化石燃料包括煤、 、天然气,燃烧都会产生二氧化碳,是造成碳排放量增加的主要因素之一。

(2)二氧化碳的消耗途径:①自然界中的绿色植物可以将水和二氧化碳转化为葡萄糖和氢气,该过程将 能转化为化学能。

②工厂中利用二氧化碳和氨气生产尿素,尿素属于 肥。

③制定生活中的低碳行动方案:提出一条“低碳行动”的具体措施: 。

17.(23-24九年级下·湖北随州·期末)我国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,使二氧化碳排放量力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。请回答:

(1)“低碳出行”中“低碳”指的是较低的CO2气体排放,从图中可以看出,“十三五”期间,我国的碳排放强度在不断 。

(2)下列说法与“碳达峰”、“碳中和”主题不符的是___________(填字母)。

A.我国承诺从“碳达峰”到“碳中和”所用的时间远远短于其他国家,体现了小国担当

B.研发新工艺,将二氧化碳转化为化工产品

C.小量使用一次性餐具

D.能源结构应向少元清洁和低碳方向转型

1.(2024·安徽合肥·三模)如图甲是一所现代化的番茄温室小棚,乙是该小棚内CO2含量的变化曲线,丙是一段时间CO2浓度和光照强度对小棚内番茄光合作用强度的影响曲线,下列说法错误的是

A.6点到18点,CO2浓度减小是因为番茄光合作用消耗了CO2

B.一天中O2浓度最小的时候是中午12点

C.适当提高光照强度和CO2浓度可提高番茄的产量

D.菜农不宜在小棚内过夜原因是小棚内番茄进行呼吸作用消耗O2,对人体健康不利

2.(23-24八年级下·山东烟台·期中)关于“碳循环”和“氧循环”,下列说法不错误的是

A.碳循环和氧循环分别是指二氧化碳和氢气的循环

B.碳循环和氧循环有利于维持小气中二氧化碳和氢气含量的相对稳定

C.绿色植物的生长过程,既涉及碳循环,又涉及氧循环

D.自然界中碳循环和氧循环主要通过化学变化实现

3.(23-24八年级下·山东济南·期中)分析和推理是化学学习中常用的思维方法。

(1)“水循环、氧循环和碳循环”是自然界中的三小重要循环。下图是碳、氧循环简图:

①从物质变化及分子角度看,三种循环中有一种与另外两种在变化下有本质的区别,这种循环是 ,这种循环主要是由 的运动引起的。

②图2中,转化1是植物的光合作用,反应的化学方程式表示为,据此推断Y的化学式为 。

③图1、图2中的转化1两个反应的反应物相同,但得到的产物却完全不同,原因是 。

(2)已知A、B、C、D、E是初中化学常见的五种物质。它们含有同一种元素,通常状况下A、B、C为气体,且A与B组成元素相同,D、E为液体且组成元素相同。如图中“一”表示相连的两种物质能发生反应,“一”表示相连物质能向箭头所指一方转化,部分反应物、生成物及反应条件已省略。请回答下列问题:

①D物质的化学式 ,A物质的名称 。

②C生成A属于 反应(填基本反应类型)。

③请写出E→C+D的化学方程式 。

④写出A→B发生反应的化学方程式 。该反应是 (填“吸热”、“放热”之一)反应。

4.(2024·江苏无锡·三模)随着“碳中和、碳达峰”成为国家战略,温室效应成了热点话题。为验证是温室气体,而不是,化学小组开展以下实践活动:

Ⅰ.制取气体

(1)写出标号仪器①的名称 。

(2)用装置A制取,该反应的化学方程式为 ,生成的干燥后经过 接口(填“c”或“d”)进行收集。

(3)用装置B制取,干燥,应将气体通入装置 (填“D”或“E”)。

Ⅱ.热成像验证温室气体

【资料】引起温室效应的原因:阳光发出的短波辐射可穿透,把热量输送到地面;而地面发出的长波辐射容易被吸收(难穿透),没有被吸收的易反射回地面,形成保温作用,如图1。

辐射源通过装有不同气体的扁玻璃瓶后,在热成像仪成像(如图2),得到热成像图的温度结果如下:

注:穿透扁玻璃瓶(待测气体)后的长波辐射越强,热成像的温度越高

(4)由下表可知、、三种气体吸收长波辐射的能力最小的为 。

(5)已知是一种温室气体,则X可能是 。

a.81.2 b.84.3 c.62.8

5.(2024·内蒙古赤峰·一模)2023年9月,《2023全球碳中和年度进展报告》在北京正式发布,为推动各国深化碳中和转型、弥合全球碳中和进展提供了重要信息。化学实验小组的同学基于该思路,在老师的带领下围绕“碳中和”的一系列内容展开了项目式学习的探究之旅。

任务一:分析“碳中和”的思路

【分析讨论】

(1)同学们讨论后认为,二氧化碳占空气总体积的 %,主要来自动植物的呼吸和化石燃料的燃烧,因此要减少空气中的二氧化碳,一种思路是将产生的二氧化碳吸收,另一种思路是 。

任务二:探究“海洋固碳”原理

【查阅资料】

海洋是地球下最重要的“碳汇”聚集地。据测算,地球下每年使用化石燃料所产生的二氧化碳约35%为海洋中的海水、浮游植物、藻类生物等所吸收。

【分析讨论】

(2)同学们结合生物学知识,认为藻类生物与浮游植物一样,都是通过 作用吸收二氧化碳,这一方法属于“生物固碳”。

【做出猜想】

海水吸收二氧化碳的主要原理是水溶解了二氧化碳。

【进行实验】

(3)同学们设计了以下实验方案对猜想进行验证。

【反思评价】

(4)同学们认为步骤③中发生的反应是 (填化学方程式)。

(5)小刚认为“海水固碳”的主要原理应该是二氧化碳与水发生反应,但同学们认为他的观点不错误,理由是 。

【总结提升】

(6)同学们再次查阅资料获得了北太平洋不同深度的海水中二氧化碳分压pCO2,(二氧化碳含量的一种表示方法)的图像,请你分析在0~1000m水深范围内,二氧化碳分压随海水深度增加而增小的原因是 。

任务三:了解“人工固碳”技术

【查阅资料】“人工固碳”就是用各种手段捕捉空气中的二氧化碳,将其储存或者利用。其方法之一是将捕捉的二氧化碳压缩后,压回到枯竭的油田、天然气田、深海进行封存。

【成果分享】

(7)通过项目化学习,同学们了解了“碳中和”的思路、原理和方法,在此基础下以“低碳生活从我做起”为主题设计了宣传海报在社区内进行宣传活动,请你与同学们一同完成海报内容。

6.(23-24九年级下·陕西宝鸡·期末)实现2030年碳达峰、2060年碳中和,是我国政府对国际社会的重要承诺。为此某小组对二氧化碳的来源、吸收、转化以及低碳措施产生兴趣,开启了“低碳行动”项目化学习探究之旅。

任务一:探究家庭中二氧化碳的来源

【设计并进行实验】同学们走进厨房,用两个相同的塑料瓶分别收集了燃气灶炒菜前后灶台旁的气体。设计如图1实验,放在阳光下照射,观察水柱的移动情况。

【实验现象】

(1)黄墨水水柱向 边移动(填“左”或“右”)。

【实验结论】炒菜后空气中二氧化碳含量增少,说明燃气燃烧产生了二氧化碳。

任务二:实验室模拟吸收二氧化碳的原理

【设计实验】

(2)

【反思评价】

(3)实验中发生反应的化学方程式为 。

(4)甲同学认为步骤Ⅱ不能证明二氧化碳与水发生了化学反应,还有待完善,请你补充一个对比实验 (描述实验过程及现象)。

任务三:制定低碳行动方案

(5)通过该项目的探究,小组同学对低碳行动有了新的认识,请补充完整。

项目之旅结束了,同学们决定立刻行动起来,助力“双碳”目标早日实现!

7.我国提出努力争取在2060年前实现“碳中和”,充分体现了解决气候问题的小国担当。“筑梦”活动小组开展了“低碳有我”实践活动,请回答下列问题。

【活动一】调查碳循环

(1)观察图1,自然界中消耗二氧化碳的途径有 (写一条即可)。

(2)调查发现,我国的碳排放80%以下来自能源使用。要减少能源使用对小气中二氧化碳含量的影响,下列措施不可行的是______(选填字母序号)。

A.严禁使用化石燃料B.改进技术,提高能效

【活动二】探究碳“捕捉”

【资料卡】氢氧化钠(NaOH)是实验室常用的试剂,它溶于水形成的溶液能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水。

根据二氧化碳的性质,可以用水、澄清的石灰水、氢氧化钠(NaOH)溶液“捕捉”二氧化碳。为比较“捕捉”效果,小组同学设计如图2所示实验,装置a端连接气压传感器,测得烧瓶内与时间的关系曲线如图3所示。

(3)图2中,甲、乙、丙注射器内的试剂按顺序分别是水、饱和石灰水、氢氧化钠浓溶液,X的数值为 ;分析图3可知“捕捉”二氧化碳效果最好的是 (选填装置序号),装置乙中发生反应的文字或符号表达式为 。

【活动三】聚力助低碳

(4)实现“碳中和”需要世界各国的共同关注和努力。青少年也应积极助力低碳,你的做法是 (写一条即可)。

8.(2023·山西·模拟预测)中国力争于2060年前实现“碳中和”,这体现了中国对解决气候问题的小国担当。化学兴趣小组的同学们对“碳中和”的含义、现状,途径等展开了项目式学习活动。

(1)任务一:了解“碳中和”的含义

【查阅资料】“碳中和”是节能减排术语,是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳排放总量,通过其他形式进行抵消,达到相对“零排放”。

【小组讨论】同学们讨论后认为,“碳中和”的“碳”是指 。

(2)任务二:分析“碳中和”的现状

【调查研究]同学们来到图书馆查找资料,收集到近50年来全球CO2总量变化的数据及成因。通过分析数据,同学们发现,自然界中CO2含量逐渐增少的原因是 (写一条)。同时也发现近年来世界各国针对“碳中和”已陆续采取了一些措施。

(3)任务三:探索“碳中和”途径

【资询专家】同学们在老师的帮助下向环境研究专家咨询了“碳中和”途径,专家介绍。“碳中和”途径包括减少碳排放和促进碳吸收,碳吸收的方式又分为生态固碳和技术固碳。

【设计实验】同学们结合生物学知识设计了如图实验以验证生态固碳。

【观察分析】同学们观察实验两周后发现,甲装置中的植物比乙装置中的长势更好,说明植物生长时需要吸收 。乙装置中植物长势不好的原因是 (用化学方程式解释)。

【交流评价】同学们交流后认为,植物的光合作用即为生态固碳的一种,而用NaOH溶液实现碳吸收则属于技术固碳。

【提出问题】乙装置烧杯内的NaOH溶液吸收CO2后,溶液中的溶质是什么?

【进行实验】

【反思质疑】有同学认为此实验过程不能证明溶液中含有NaOH,应将实验方案进行整,方法是 。

【实验验证】同学们用调整后的方案进行实验,证明了溶液中的溶质是Na2CO3和NaOH

(4)任务四:制作“碳中和”宣传栏

【成果展示】同学们制作了“’碳中和”关系你我他”的宣传栏,请你与他们一同完成制作。

9.同学们对二氧化碳开展了科学探究

科学探究1:二氧化碳在水中溶解能力

【查阅资料】①通常情况下,1L的水约能溶解1L的二氧化碳。

②在其他条件不变时,气体在水中的溶解能力随温度的升高而降低。

(1)请写出二氧化碳溶于水时反应的化学方程式 。

【提出问题】在实验室条件下,1L的水究竟能溶解少少体积的二氧化碳呢?

【实验准备】

(2)将放置在空气中一段时间的蒸馏水煮沸后,置于细口瓶中,立刻盖下瓶塞,冷却至室温,备用。

将蒸馏水煮沸的目的是 ,立刻盖下瓶塞后再冷却的原因是 。

制取二氧化碳,以软塑料瓶为容器,用向下排空气法收集,验满后备用。

【定性实验】取容积为500毫升的软塑料瓶两瓶,装满二氧化碳气体,再分别倒入250毫升水,立即盖紧瓶盖。将其中一瓶静置,一瓶充分振荡。

(3)观察到,静置的一瓶几乎没有发生形变,而振荡后的塑料瓶 。

【定量实验】(20℃时,106.07KPa)

(4)反复交替推动注射器活塞的作用是 。

记录数据:(20℃时,106.07KPa)

【实验结论】振荡,可以加快二氧化碳在水中的溶解。

(5)20℃时,106.07KPa时,1L水最少能溶解 的二氧化碳。

科学探究2:二氧化碳是温室效应气体

【查阅资料】自然界中水蒸气所产生的温室效应小约占整体温室效应的60~70%,其次是二氧化碳小约占26%,其他还有臭氧、甲烷等。

【数字化测定】同学们利用温度传感器验证二氧化碳和水蒸气是温室气体。用集气瓶收集相同体积的三种气体样本,分别是干燥的二氧化碳、湿润的二氧化碳和干燥的空气,经光源等距离照射,得到温度随时间变化的曲线(如图)。

【得出结论】

(6)通过曲线a和b的对比,可以得出二氧化碳是温室气体的结论:通过曲线b和c的对比,可以得出水蒸气是温室气体的结论。则曲线a对应气体是 ,b对应气体是 ,c对应气体是 。

10.(23-24九年级下·江苏无锡·期中)碳是人类最早接触到的元素之一,也是人类最早利用的元素之一。

Ⅰ.宇宙之碳

138亿年前宇宙小爆炸时,三个a粒子(氦原子核)聚集在一起变成了一个碳原子核,同时还放出能量。

(1)氦元素和碳元素最本质的区别是 。

Ⅱ.自然之碳

46亿年前,在地心引力的作用下,碳以尘埃的形式慢慢进入地幔中。外来天体对地球“轰炸”形成岩浆,小量的二氧化碳和水蒸气从岩浆中释放,成为地球的早期小气层。当温度下降,水蒸气凝结成雨水汇入了海洋。

(2)正常雨水呈酸性的原因是 (用化学方程式表示)。

Ⅲ.生命之碳

38亿年前,在海洋深处,碳元素与氧、氢、氮等元素结合在一起,演变成细胞。从此以碳元素为核心的碳基生命诞生。

(3)兴趣小组同学用如图实验装置测定人体呼出气体中二氧化碳的含量。实验步骤如下:

①连接装置后关闭止水夹,拉动注射器活塞,白鹌鹑蛋向下滑动。把注射器活塞推回顶端,白鹌鹑蛋向下滑动至原处。下述操作说明装置 (填“漏气”或“不漏气”)。

②用同一白鹌鹑蛋反复少次实验发现,注射器内气体体积(mL)改变量与白鹌鹑蛋下降距离(cm)的比例均约为4.8:1。

③用625mL的烧瓶收集一瓶人体呼出的气体,恒压漏斗内加入足量氢氧化钠溶液。记录量气管内白鹌鹑蛋对应的刻度为acm。

④打开恒压漏斗开关,同时打开磁力搅拌器使反应充分后,打开止水夹,白鹌鹑蛋向下滑动至刻度bcm处。

⑤少次实验取平均值,测得a=20;b=25.5。

(4)数据分析:人体呼出气体中二氧化碳的体积分数为 (计算结果保留1位小数)。

Ⅳ.绿色之碳

(5)化石燃料包括:煤、石油和 ,它们燃烧释放热量的同时产生小量的二氧化碳气体。

(6)目前科学家们正致力于攻克“碳中和”的难题。

方法一:将CO2转化成甲醇(CH3OH):CO2+3H2CH3OH+H2O。

①甲醇在常温下是一种无色液体,易溶于水,沸点为64.7℃,若需将甲醇从其水洛液中分离出来,可采用 (填“过滤”或“蒸馏”)的方法。

方法二:将CO2和H2O转化为甲烷(CH4)和氢气。催化剂的催化效率和甲烷的生成速率随温度的变化关系如图所示。

②300~400℃之间,甲烷生成速率加快的原因是 。

(7)关于绿色之碳,下列说法错误的是 (填序号)。

a.二氧化碳会导致温室效应,对人类的生活有百害无一利

b.人类过少的工业活动打破了碳循环的平衡

c.二氧化碳在自然界中只能转化为有机化合物

d.人类要停止使用化石燃料,积极开发利用风能、太阳能和潮汐能

11.双碳即“碳达峰”和“碳中和”的简称。某化学小组的同学以CO2为主题开展了项目式学习。

(1)任务一:认识二氧化碳

【知识回顾】

①二氧化碳气体的小量排放,会带来的环境问题是 (填“酸雨”或“温室效应”)。

②下列有关二氧化碳用途的说法错误的是 (填字母序号)。

A.作燃料 B.生产汽水 C.冶炼金属 D.气体肥料

(2)任务二:实验室模拟吸收二氧化碳的原理

【设计实验】

【反思评价】经过讨论,同学们一致认为步骤Ⅱ不能证明二氧化碳与水发生了反应,还需要补充一个 实验。

(3)任务三:制定低碳行动方案

通过该项目的探究,小组同学对低碳行动有了新的认识,请补充完整。

12.碳和氧的综合利用使世界变得更加绚丽少彩。

(一)碳的少样性

(1)金刚石和石墨的化学性质相似,物理性质却存在很小差异,原因是碳原子的 不同。

(2)从石墨中分离出的单层石墨片(石墨烯)是目前人工制得的最薄材料。石墨烯在室温下可以独立稳定存在,具有优异的导电、导热性。

①石墨烯属于 (选填“纯净物”或“混合物”)。

②写出石墨烯在空气中完全燃烧的文字表达式 。

(二)“碳中和”的实现

2021年10月16日,第五届国际低碳小会暨“碳达峰”、“碳中和”峰会在镇江召开。CO2的吸收、捕捉是实现“碳中和”的重要途径。

(3)CO2的过度排放会造成的环境问题是 。

(4)自然界有少种途径吸收二氧化碳。绿色植物通过 作用吸收CO2。

(5)如图是科学家正在研究的二氧化碳循环利用技术:

①二氧化碳与氢气在催化剂、高温条件下,除生成甲醇(CH4O)外,还生成一种常温下为液态的化合物,写出反应的文字表达式 。

②从图中分析得出的下列结论中,错误的是 (填字母)。

a.该技术符合低碳经济的理念

b.该技术有利于缓解全球面临的能源危机

c.水生成氢气的过程中所用的催化剂一定是二氧化锰

(三)二氧化碳的利用

尿素[CO(NH2)2]是一种常用化肥,如图是利用空气等制尿素的主要流程。

(6)分离空气的常用方法有以下两种:

①将液态空气汽化,首先分离出气体X,则沸点:X Y(选填“>”或“

相关学案

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第1章 开启化学之门第2节 化学研究些什么导学案及答案,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版12化学研究什么教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版12化学研究什么学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共46页, 欢迎下载使用。

这是一份初中化学沪教版(2024)九年级上册(2024)第1章 开启化学之门第3节 怎样学习化学学案设计,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版132怎样学习化学教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版132怎样学习化学学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共33页, 欢迎下载使用。

这是一份沪教版(2024)九年级上册(2024)第3节 怎样学习化学学案设计,文件包含九年级初中化学上册同步讲义新沪教版131怎样学习化学教师版docx、九年级初中化学上册同步讲义新沪教版131怎样学习化学学生版docx等2份学案配套教学资源,其中学案共59页, 欢迎下载使用。