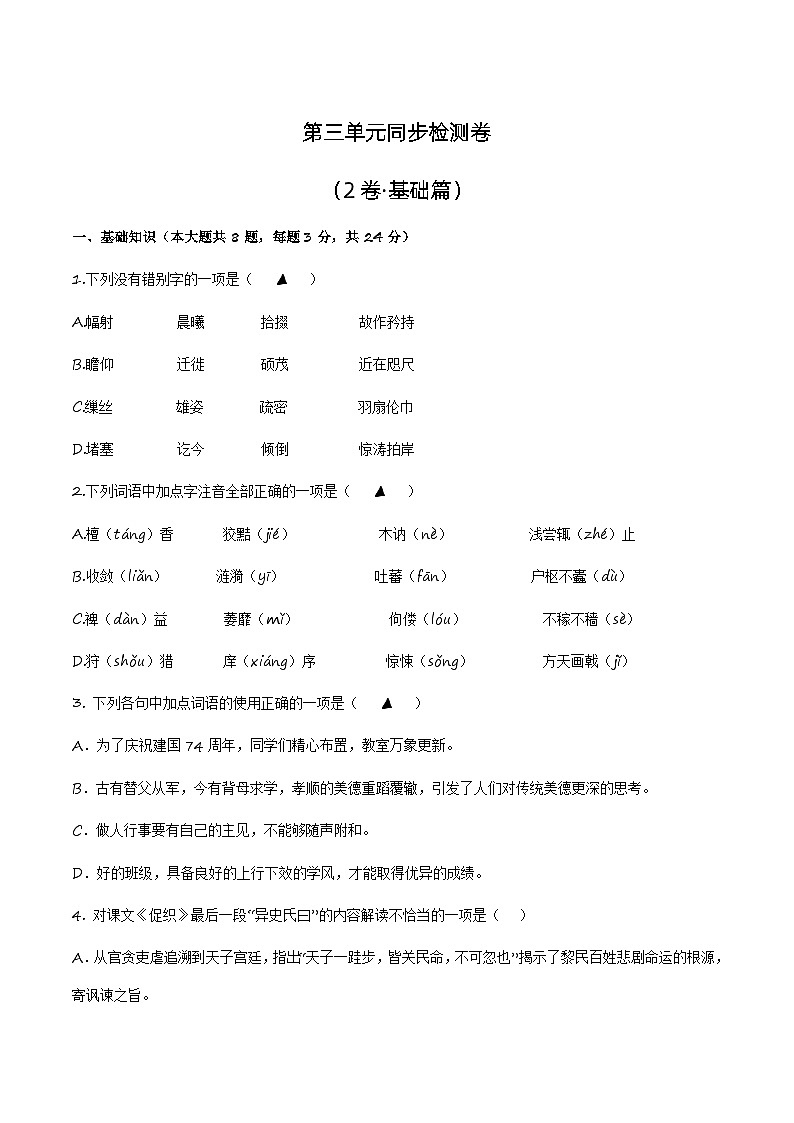

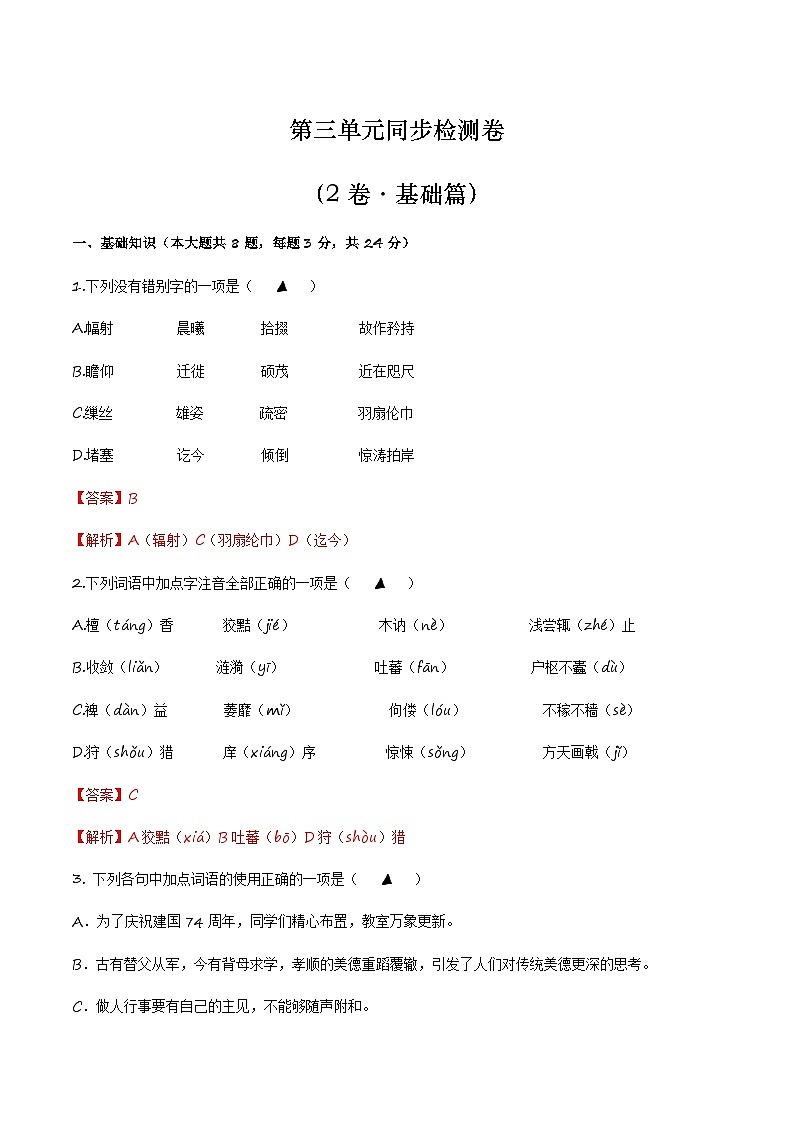

部编高教版(2023)基础模块 上册第三单元优秀单元测试同步测试题

展开1.下列句子中没有错别字且加点字读音正确的一项是( ▲ )

A.在衢江畔的严家淤种菜,每天穿梭于飞篷草之间,久而久之,似乎也像一枝野飞蓬,随风摇曳(yè),身不由己了。

B.“全球南方”国家认识到气候变化对全人类利益的潜(qiǎn)在威胁,树立了全球气候治理进程中第一座重要的里程碑。

C.北京工业大学信息学部的小任同学在参加完北京某央企无领导小组讨论面试后,给职业发展指导教师发来信息,兴(xìng)奋之情益于言表。

D.女声独唱《兰花花》以优美的嗓音和婉转的曲调,反映出兰花花敢于冲破封建牢笼的倔(jué)强性格和追求自由爱情的感人形象。

2.下列加点成语使用不正确的一项是( ▲ )

A.当我们每个人都关心国防、热爱国防、建设国防、保卫国防时,我们就是祖国坚不可摧的“万里长城”。

B.记者在采访老兵时,触摸了那段激情燃烧的蹉跎岁月,感受老兵“一心向党,保家卫国”的英雄气概。

C.湖南衡商独具慧眼、敢闯敢拼、胸怀大爱,多年来,以恒心办恒业、以匠心谋发展,以浓浓的桑梓情怀支持家乡建设。

D.在宏大叙事面前,《大围涂》的作者将细节刻画得入木三分,懂得通过文字的节奏营造氛围,书写大背景大环境下的事件进展。·

3. 《诗经》是我国最早的诗歌总集,如果给别人介绍这部作品,你觉得下列文体最合适的是( ▲ )

A.推介词 B.条据 C.文案策划 D.启事

4. 下列各项中“瘦”的含义与例句相同的是( )

例句:知否,知否,应是绿肥红瘦

A.帘卷西风,人比黄花瘦 B.依旧,依旧,人与绿杨俱瘦

C.起来搔首,梅影横窗瘦 D.身瘦带频减,发稀冠自偏

5. 下列选项与例句所表现的人生态度最接近的一项是( ▲ )

例句:竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

A.仰天长笑出门去,我辈岂是蓬蒿人B.小不忍则乱大谋

C.对酒当歌,人生几何D.今朝有酒今朝醉,明日愁来明日愁

6. 下列各句中,没有语病的一句是( ▲ )

A.近年来,随着国家对弘扬中华优秀传统文化的日益重视,以及国民文化自信的日益增强,在文化创意领域中,对传统文化进行年轻态表达的“国潮”风格逐渐进入人们视野,受到年轻人青睐。

B.新征程上,青年科技人才凭借学习动力强、知识更新快、成长空间大等优势,国家将对这些人才给予重点培养,使他们迅速成为技术创新的主力。

C.据了解,此次非遗展吸引了383名非遗传承人和330项非遗项目,且通过多样的呈现形式让观众沉浸式体验非遗魅力,打造出了一个完美的非遗宣传推广平台和文化成果。

D.有专业音乐评论人评价,如果把刀郎的《罗刹海市》仅仅看作是某些所谓“恩怨”的回击,不仅是对中国音乐发展的一种误解,更是把刀郎作为音乐创作者本人看低。

7.按风格,宋词可以分为婉约派(含蓄婉约)和豪放派(气魄宏大),下列选项与《念奴娇▪赤壁怀古》风格不相同的一项是( ▲ )

A.《沁园春▪雪》 B.《水调歌头·明月几时有》

C.《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》D.《如梦令·常记溪亭日暮》

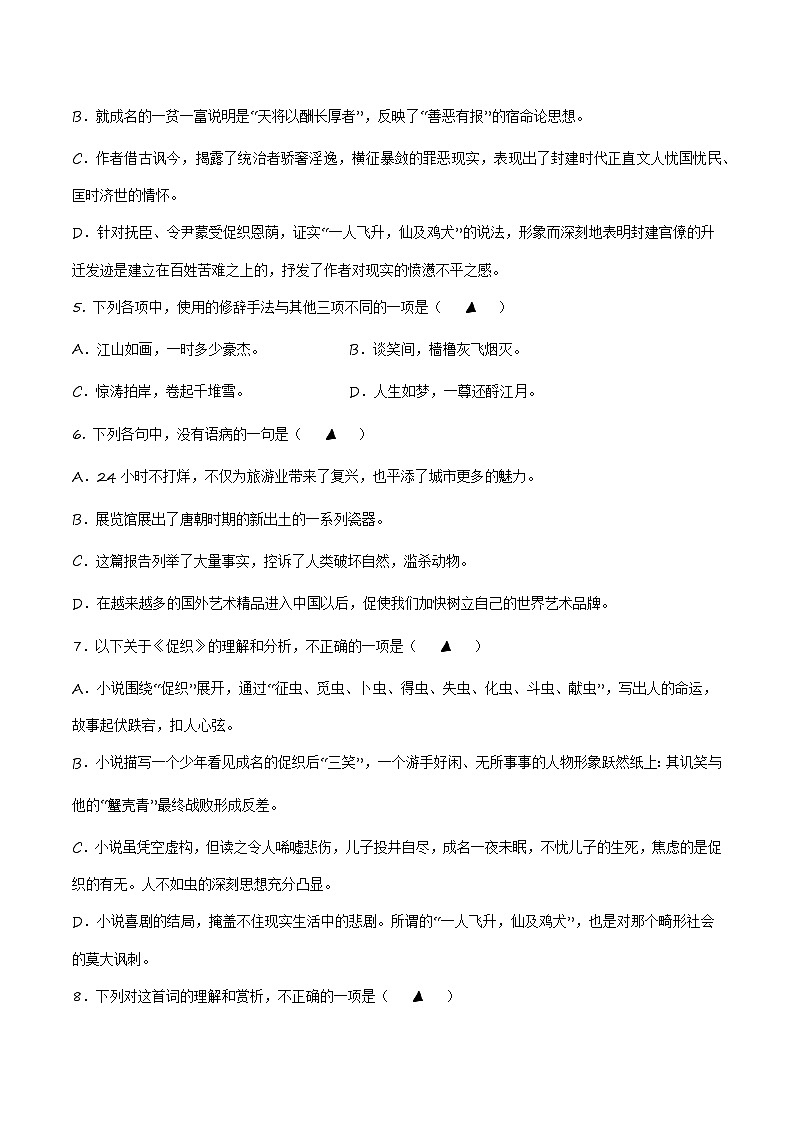

8.下面对这两首作品的赏析,不正确的一项是( ▲ )

念奴娇·赤璧怀古

苏轼

大江东去,浪淘尽、千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一尊还酹江月。

赤壁

杜牧

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

A.《念奴娇·赤壁怀古》除了正面描写战场、战争和塑造英雄人物之外,还有着浓烈的抒情气氛,充分表达了标题所示的“怀古”情怀。

B.《赤壁》是一首七言绝句,杜牧匠心独运,没有直接描写战争场面和战场景象,“咏史”的角度以小见大,含有抒情意味的议论别具一格。

C.“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”两句,从反面用假设的口吻,通过间接描绘二乔要承受的命运,含蓄地写出战争结局,令人回味。

D.“樯橹灰飞烟灭”中“樯橹”运用的是借代,“折戟沉沙铁未销”中“折戟”运用的是借喻,都是用战争的物件借指历史上的赤壁之战。

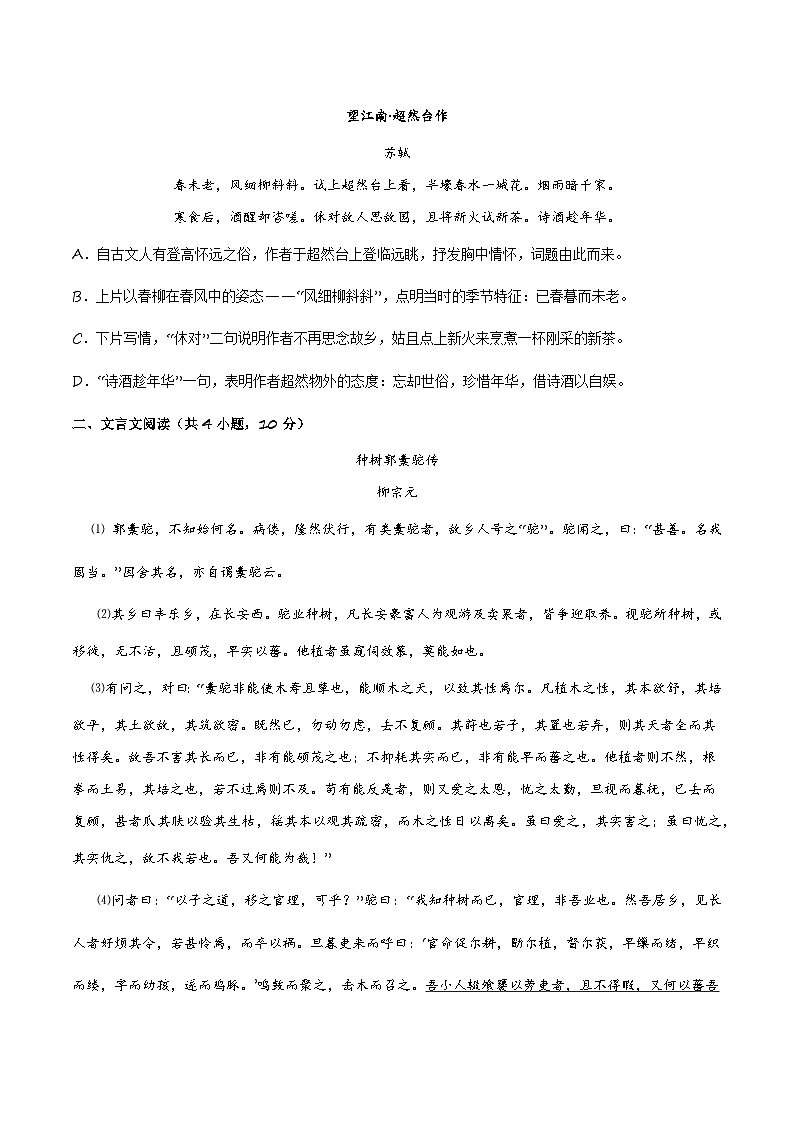

二、文言文阅读(共4小题,12分)

【甲】上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军,军士吏被甲,锐兵刃,毅弓弩,持满。天子先驱至,不得入。先驱曰:“天子且至!”军门都尉曰:“将军令曰‘军中闻将军令,不闻天子之诏’。”居无何,上至,又不得入。于是上乃使使持节诏将军:“吾欲入劳军。”亚夫乃传言开壁门。壁门士吏谓从属车骑曰:“将军约,军中不得驱驰。”于是天子乃按辔徐行。至营,将军亚夫持兵揖曰:“介胄之士不拜,请以军礼见。”天子为动,改容式车。使人称谢:“皇帝敬劳将军。”成礼而去。

(节选自《周亚夫军细柳》)【乙】(欧阳修)方贬夷陵时,无以自遣,因取旧案反覆观之,见其枉直乖错①不可胜数,于是仰天叹曰:“以荒远小邑,且如此,天下固可知。”自尔,遇事不敢忽也。学者求见,所与言,未尝及文章,惟谈吏事,谓文章止于润身,政事可以及物。凡历数郡,不见治迹,不求声誉,宽简②而不扰,故所至民便之。或问:“为政宽简,而事不弛废,何也?”曰:“以纵为宽,以略为简,则政事弛废,而民受其弊。吾所谓宽者,不为苛急;简者,不为繁碎耳。” (选自《宋史·欧阳修传》)

【注】①枉直乖错:冤假错案。②宽简:宽松简易。

9.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是(3分)

A.上自劳军 劳:慰劳

B.天子先驱至 先驱:先行引导的人员

C.遇事不敢忽也 忽:疏忽

D.故所至民便之 便:方便

10.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是 (3分)

A.①天子且至 ②且如此

B.①亚夫乃传言开壁门 ②于是天子乃按辔徐行

C.①请以军礼见 ②无以自遣

D.①因取旧案反覆观之 ②安陵君因使唐雎使于秦

11.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是 (3分)

A.【甲】文惜字如金,“至霸上及棘门军,直驰入”中,一个“直”字描绘出阵势不小的劳军队伍在军营里长驱直入、来去自如的状态。

B.【乙】文通过“因取旧案反覆观之”“仰天叹曰”等细致的刻画,表现出欧阳修关心民生,为百姓受冤痛心不已的形象。

C.【甲】文中细柳军将士言必称“将军令曰”“将军约”,从侧面烘托了周亚夫的治军严明。【乙】文中的“自尔,遇事不敢忽也”同此写法。

D.【甲】【乙】两文都塑造了鲜明的人物形象,两位主人公都坚守自己的原则。周亚夫为了国家安全不因皇帝的身份而让军营纪律有所改变;而欧阳修为了百姓生活安宁,不求政绩。

12.将上文中画横线的句子翻译成现代汉语(3分)

吾所谓宽者,不为苛急;简者,不为繁碎耳。

三、媒体文阅读(共3小题,共10分)

材料一:

就文言小说而言,其文体特征深受史传文学影响,而作为史传文学代表作的《史记》被鲁迅《汉文学史纲要》誉为“无韵之《离骚》”,就是强调其强烈的抒情色彩。中国古代文言小说作家很好地继承了这一抒情传统,如《搜神记》卷十六“紫玉与韩重”写吴王夫差小女紫玉与韩重的爱情悲剧,其中紫玉所吟歌诗情调凄婉,使故事极具艺术感染力。又如《续齐谐记》中“赵文韶”“王敬伯”写人神(鬼)之恋,其中男女弹琴歌吟,凄清婉丽,也赋予小说以浓郁的抒情意味。

在某种意义上说,抒情性是促成中国古代小说文体走向独立的重要因素。唐传奇的出现标志着中国古代小说文体的独立,恰如宋人赵彦卫《云麓漫钞》所言,它“文备众体”,可以见“史才、诗笔、议论”,而“诗笔”即指唐传奇小说浓郁的抒情色彩。洪迈《唐人说荟·凡例》称“唐人小说不可不熟,小小情事,凄婉欲绝,洵有神遇而不自知者,与诗律可称一代之奇”,他将唐传奇与唐诗相提并论,也是强调其鲜明的抒情特质。明桃源居士更是将唐人小说的抒情性溯源至楚骚抒情传统,称《楚辞》之后,唐人以其“奇宕不常之气,钟而为诗律,为小说”,言外之意,唐人小说与诗歌一样承载着作者的情感心志。毕竟,唐传奇作家大多为诗人,他们往往以诗性思维叙事写人,如《枕中记》《任氏传》作者沈既济在《任氏传》中即宣称其小说创作是为“传要妙之情”。再如,沈亚之的《湘中怨解》《秦梦记》《感异记》皆为典型的“楚调小说”,它们情节淡薄,不以故事性见长,而是通过穿插《湘中怨》《光风词》之类极富感伤色彩的楚歌来酝酿凄美迷离的情调,着意渲染一种隽永绵长、哀感顽艳的情绪。清人所编《唐代丛书》《唐人说荟》在收录《湘中怨解》的同时并附上《湘君》《湘夫人》,也意在强调这篇小说浓郁的抒情特征。

唐传奇之后,作为中国古体小说第二座高峰的《聊斋志异》也富于抒情色彩。按照蒲松龄《聊斋自志》的说法,其小说是“寄托如此,亦足悲矣”的“孤愤之书”,这在大多数小说篇尾的“异史氏曰”中得到充分体现。在《聊斋志异》写作过程中,蒲松龄《寄孙树百》以“怀人中夜悲天问,又复高歌续楚词”来表达自己的写作心境,显然,抒发胸中磊块是其写怪志异的重要心理动机。纪昀门人盛时彦在《姑妄听之跋》中称纪昀将《聊斋志异》视为“才子之笔”,而把自己的《阅微草堂笔记》定性为“著书者之笔”;鲁迅《中国小说史略》认为《聊斋志异》是“用传奇法而以志怪”,他们都认为《聊斋志异》与唐传奇小说的抒情传统一脉相承。

(摘编自陈才训《论中国古代小说的抒情色彩》)

材料二:

在广义的中国诗学中,情与事是密切相关的。《诗经》中的许多篇章都是缘事而发,汉乐府诗同样被认为是“感于哀乐,缘事而发”(《汉书·艺文志》)。南朝钟嵘罗列了“楚臣去境”“汉妾辞宫”等典型事件,认为“凡斯种种,感荡心灵,非陈诗何以展其义,非长歌何以骋其情”(《诗品》)。而唐代白居易“直歌其事”的写作策略和宋人提出的“述事以寄情”说则进一步肯定了通过叙事来表达情感的可能性。虽然小说家的创作缘起是多源化的,但小说的叙事特征决定了“缘事而发”是其生成的重要缘由之一。清代烟水散人在《珍珠舶序》中说“小说家搜罗闾巷异闻,一切可惊可愕可欣可怖之事,罔不曲描细叙,点缀成帙”,不仅指出了小说缘事而作的特点,还表明其“事”在性质上的感人特质。

古代小说的“缘事而发”,既可缘于历史、社会之事,也可缘于人生、生活之事。前者如六朝志怪小说与唐传奇,多记述社会上的异事异闻,又如明清章回小说,多有感于世风变迁或历史兴亡。后者如晚明以后的小说,尤其是文人小说,多缘起于作者感于自己的人生遭际。这样的例子更是不胜枚举,《红楼梦》的作者曹雪芹自述自身的梦幻人生经历是《石头记》(《红楼梦》)的创作缘起,《绘芳录》的作者曾写到,“欲作小说以自述生平抑郁之志”,“实事实情,毫无假借”(西泠野樵《绘芳录序》),这种“自述”既缘于实情也缘于实事。强调古代小说的“缘事而作”并非要否认小说的其他创作缘由,而是意在说明作家在创作阶段,就已经具备了鲜明的情感态度,感于事,动于情,乃作小说。

小说的文体特性决定小说的抒情方式不能像诗词那样以“意象”为中心,而是“以事寄情”。小说的情感需要假借具体的小说事件抒发出来,不同的事表现出不同的情感。例如,明清才子佳人小说叙写的是有情人终成眷属的俗套故事,表现的是欢喜团圆的愿望,而《金瓶梅》《红楼梦》等人情小说叙写的则是人生与生命的盛衰之道,表现的则是乐极而悲之情。“事”不仅可以唤起作者的情感,成为文学创作的条件,也可以“由事到情”,成为表达情感的手段。中国古代小说的“叙事以寄情”同样符合叙事学的原理。不同于诗词的自白式话语方式,小说的叙述主体被作者分化为叙述者和众多小说人物,不同的主体处在不同的叙述层级,其情感也不能简单地画等号。但叙述者和众多小说人物的情感并非隔绝,而是统一在作者的抒情话语之下,形成抒情合调。作者将读者带入小说人物和叙述者的视点,本质上即是召唤读者通过叙述者和人物的角度来观看世界,以达到“共情”的目的。

(摘编自陶明玉《小说何以抒情:从古代到当下》)

13.下列对原文有关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.唐传奇具有浓郁的抒情性,它的出现某种程度上标志着中国古代小说文体的独立。

B.纪昀将《聊斋志异》视为“才子之笔”,鲁迅与其观点相同,他们都认为《聊斋志异》继承了唐传奇的抒情传统。

C.古代小说的“缘事而发”,说明作家在创作阶段,就已经具备了鲜明的情感态度。

D.小说不同于诗歌的话语方式,其本质是召唤读者通过不同的叙述主体来观看世界来实现“共情”。

14.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A.《搜神记》和《续齐谐记》中的爱情故事展现了古代文言小说的抒情传统。

B.蒲松龄自述其小说是“孤愤之书”,表明了其写作的抒情倾向。

C.清代烟水散人指出了小说缘事而作的特点,更点出了小说中“事”具有感人的特质。

D.西泠野樵在《绘芳录序》中表明其小说欲借人生、生活之事述平生抑郁之志。

15.请简述材料一和材料二的观点有何异同。(4分)

四、现代文阅读(共3大题,共14分)

与周瑜相遇

迟子建

一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。那个纵马驰骋、英气逼人的三国时的周瑜。

因为月色很好,又是在旷野上,空气的透明度很高,所以即使是夜晚,我还是一眼认出了他。当时我穿着一件白色的睡袍,乌发披垂,赤着并不秀气的双足,正漫无目的地行走在河岸上。凉而湿的水气朝我袭来,我不知怎的闻到了一股烧艾草的气息,接着是鼓角相闻,我便离开河岸,寻着艾草的味儿和凛凛的鼓角声而去,结果我见到了一片荒凉旷野,那里的帐篷像蘑菇一样四处皆是,帐篷前篝火点点,军马安闲地垂头吃着夜草,隐隐的鼾声在大地上沉浮。就在这种时刻,我见到了独自立在旷野上的周瑜。

我没有小乔的美貌,周瑜能注意到我,完全是因为在这旷野上,只有两个人睁着眼睛,而其他人都在沉睡。那用眼睛在月光下互相打量的两个人,一个是我,一个就是周瑜了。

因为见到了我最想见到的一个男性,所以那一瞬间我说不出话来,我见到亲密的人时往往都是那个表情。

周瑜身披铠甲,剑眉如飞,双目炯炯,一股逼人的英气令我颤抖不已。“战事还未起来,你为何而发抖?”周瑜说。

我想告诉他,他的英气令我发抖,只有人的不可抗拒的魅力才令我发抖,可我说不出话来。

我不知道又有什么战事要发生。这么大规模的安营扎寨,这么使周瑜彻夜难眠的战事,一定非同一般。短兵相接,战前被擦得雪亮的军刀都会沾有血迹。只有刀染了血迹,战争才算结束。多少人的血淤积在刀上,又有多少把这样的刀被遗弃在黄土里,生起厚厚的锈来。

周瑜并没有在意我的发抖,而是将一把艾草丢进篝火里,我便明白了艾草味的由来。可是先前所闻的鼓角声呢?

周瑜转身走向帐篷时我见到了支在地上的一面鼓,号角则挂在帐篷上。他拿起鼓槌,抑扬顿挫地敲了起来,然后又吹起了号角。他陶醉着:为这战争之音而沉迷,他身上的铠甲闪闪发光。

我说:“这鼓角声令我心烦。”

周瑜笑了起来,他的笑像雪山前的回音。他放下鼓槌和号角,朝我走来。

他说:“什么声音不令你心烦。”

我说:“流水声、鸟声、孩子的吵闹声、女人的洗衣声、男人的饮酒声。”

周瑜又一次笑了起来。我见月光照亮了他的牙齿。

我说:“我还不喜欢你身披的铠甲,你穿布衣会更英俊。”

周瑜说:“我不披铠甲,怎有英雄气概?”

我说:“你不披铠甲,才是真正的英雄。”

我们不再对话了。月亮缓缓西行,篝火微明,艾草味由浓而淡,晚风将帐篷前的军旗刮得飘扬起来。我坐在旷野上,周瑜也盘腿而坐。

我们相对着。

他说:“你来自何方?为何在我出征前出现?”

我说:“我是一个村妇,我收割完芦苇后到河岸散步,闻到艾草和鼓角的气息,才来到这里,没想到与你相遇。”

“你不希望与我相遇?”

“与你相遇,是我最大的心愿。”我说。

“难道你不愿意与诸葛孔明相遇?”

“不。”我说,“诸葛孔明是神,我不与神交往,我只与人交往。”“你说诸葛孔明是神,分明是嘲笑我英雄气短。”周瑜激动了。“英雄气短有何不好?”我说,“我喜欢气短的英雄,我不喜欢永远不倒的神。英雄就该倒下。”

周瑜不再发笑了,他又将一把艾草丢进篝火里。我见月亮微微泛白,奶乳般的光泽使旷野显得格外柔和安详。

我说:“我该回去了,天快明了,该回去奶孩子了,猪和鸡也需要喂食了。”周瑜动也不动,他看着我。

我站了起来,重复了一遍刚才说过的话,然后慢慢转身,恋恋不舍地离开周瑜。走前打着哆嗦,我在离开亲密的人时会有这种举动。

我走了很久,不敢回头,我怕再看见月光下周瑜的影子。快走到河岸的时候,却忍不住还是回了一下头,我突然发现周瑜不再身披铠甲,他穿着一件白粗布的长袍,他将一把寒光闪烁的刀插在旷野上,刀刃上跳跃着银白的月光。战马仍然安闲地吃着夜草,不再有鼓角声,只有淡淡的艾草味飘来。一个存活了无数世纪的最令我倾心的人的影子就这样烙印在我的记忆深处。

我想抓住他的手,无奈那距离太遥远了,我抓到的只是旷野上拂动的风。一个司空见惯、平淡无奇的夜晚,我枕着一片芦苇见到了周瑜。那片芦苇已被我泪水打湿。

(选自《中国当代小小说精品库》)

16.下列对小说相关内容的理解,不正确的两项是(4分)

A.小说写“这鼓角声令我心烦”“我还不喜欢你身披的铠甲”描述了一个村妇的内心世界,表现了厌恶战争、喜爱安宁而淳朴的生活这一主题。

B.小说中周瑜开始时身穿铠甲,后来穿白粗布长袍,人物前后穿着的对比暗示了他心理的变化。

C.周瑜“笑了起来”“又一次笑了起来”“不再发笑了”,体现了周瑜心理的转变,对“我”的言论由一开始的不以为然到内心产生了触动。

D.“我不喜欢永远不倒的神。英雄就该倒下。”作者认为真正的英雄应不惧失败。哪怕失败,哪怕在战场倒下去了,仍是响当当的英雄。

E.文章第二段的景物描写突出了梦幻的清亮、素雅、荒芜、寂静、宽阔等特点,创造了一种紧张的气氛,为下边的情节发展和刻画周瑜这一形象做了铺垫。

17.请解释文中划线句子的含义。(4分)

(1)只有刀染了血迹,战争才算结束。

(2)你不披铠甲,才是真正的英雄。

18.小说采用了第一人称叙述故事,有什么样的表达效果?(6分)

五、作文(40分)

19. 阅读下面材料,根据要求写一篇不少于700字的文章。

人生没有一帆风顺的坦途,总是在顺境与逆境的交织中曲折前行。

面对不同的人生境遇,有的人能从困境中突围,实现自我超越。如被贬黄州的苏轼,归隐田园的陶渊明,挑战极限的钟扬,向死而生的史铁生……而有的人不能摆正心态,或受挫后一蹶不振,或顺境中一味自满、故步自封,错失良机……

作为新时代的青年学生,对此你有何见闻、经历或思考、感悟?请以“顺境与逆境”为主题写一篇文章。

请根据以上材料,写一篇文章,要求:立意自定,文体自选(诗歌除外),题目自拟,不少于700字。

部编高教版(2023)基础模块 上册第八单元精品单元测试习题: 这是一份部编高教版(2023)基础模块 上册<a href="/yw/tb_c4037123_t7/?tag_id=28" target="_blank">第八单元精品单元测试习题</a>,文件包含第八单元B卷原卷版docx、第八单元B卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共24页, 欢迎下载使用。

中职语文部编高教版(2023)基础模块 上册第七单元优秀单元测试测试题: 这是一份中职语文部编高教版(2023)基础模块 上册<a href="/yw/tb_c4037116_t7/?tag_id=28" target="_blank">第七单元优秀单元测试测试题</a>,文件包含第七单元B卷原卷版docx、第七单元B卷解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共23页, 欢迎下载使用。

中职语文第六单元精品单元测试同步训练题: 这是一份中职语文<a href="/yw/tb_c4037108_t7/?tag_id=28" target="_blank">第六单元精品单元测试同步训练题</a>,文件包含第六单元测试B卷-中职专用高一语文同步单元AB卷高教版2023·基础模块上册原卷版docx、第六单元测试B卷-中职专用高一语文同步单元AB卷高教版2023·基础模块上册解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共25页, 欢迎下载使用。