历史第二册第7课 辽、西夏与北宋的并立教学设计及反思

展开第7课 辽、西夏与北宋的并立

![]()

知识与技能

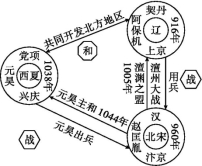

1.知道辽、宋、西夏是三个并立的政权,了解耶律阿保机、赵匡胤和元昊三位杰出政治家的主要功绩。

2.了解宋辽、宋夏和议的影响,并尝试对两次和议做出客观评价。

过程与方法

通过设计“辽、西夏、北宋建立简表”,学习采用表格方式表述历史知识的方法,增强采用多种方式表达观点的能力,并培养团结合作的精神;通过比较辽、西夏两个少数民族政权建立、与宋的关系以及汉化的过程,培养归纳和比较能力,了解民族大融合的历史必然;通过思考课堂讨论题和“材料阅读”题,提高从材料中获取有效信息的能力。

情感、态度与价值观

辽、西夏这两个少数民族政权与宋的关系有战有和,和是民族关系的主流。契丹族、党项族与汉族的密切交往,对奠定祖国的辽阔疆域,开发边疆地区,促进社会的进步都做出了巨大的贡献。中华民族具有极大的凝聚力,中华民族的历史是各民族人民共同创造的,各族人民都为中华民族的发展做了积极的贡献。

![]()

重点

知道辽、北宋、西夏是并立的政权。

难点

正确认识宋辽、宋夏的关系;认识到中华民族大融合的历史必然。

![]()

《澶州之战》视频、《辽宋夏政权并立形势图》图片、相关史料、PPT课件。

![]()

●导入新课

【导入一】

一个英俊的少年骑着白马沿辽河东行,来到上游的木叶山,遇见一个乘青牛的美丽少女。两人互相爱慕,结为夫妻。传说他们就是我国北方古老的契丹族的祖先。契丹人原来的确居住在辽河上游一带,过着游牧和渔猎生活。当时有首诗生动描绘了他们的生活:

行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。

千里山川无土著,四时畋猎是生涯。

自主探究:契丹是怎样兴起的?宋朝又是怎么建立的?为什么会称这个时期为民族政权并立的时代?

【导入二】

这条有着“地下长城”之称的古战道,是北宋初年为防御辽国进攻而修建的军事设施,地处今河北永清。它是我国最长的古战道,东西延伸长达65千米,2006年被国务院批准为国家级重点文物保护单位。整条战道布局严密,设施完备,既有掩体、闸门等军用设施,又有灯台、土炕等生活设施。当年宋辽之间为什么会发生战争?后来两国的关系又有了怎样的变化与发展?

●新课讲解

一、契丹的兴起

1.兴起

(1)教师出示诗歌“行营到处即为家,一卓穹庐数乘车。千里山川无土著,四时畋猎是生涯。”请问这首诗歌描写了哪个民族怎样的生活情景?

生:诗歌描写了契丹族过着游牧和渔猎的生活。

(2)请同学们阅读教材,找出契丹兴起的原因。

生:①隋唐时期,与汉族的经济、文化联系日益密切。

②唐末,北方汉人躲避战乱,带去了中原先进的生产技术和生活方式。

③9世纪后期,已经有了农耕、冶铁和纺织等产业,并开始建造房屋。

2.建立政权

师:契丹国是如何建立的?阿保机在历史上有什么贡献?

生:10世纪初契丹族首领耶律阿保机统一契丹各部,建立政权,都城在上京临潢府。阿保机的贡献:统一契丹各部,建立政权后,发展生产,创制文字,国力不断增强。辽太宗时,占领燕云十六州,实力大大增强。从此,辽与北宋的冲突加剧。

二、辽与北宋的和战

1.澶州之战

师:北宋统治者为什么要发动对辽的战争呢?战果如何?

生:北宋为夺回被辽占领的地区,宋太宗时几次北伐,都遭到失败。

教师总结:失败的代价非常大,除了耗费了大量的人力、物力和财力,更多的是当时的统治者担心长此下去的战争会危及到自己的统治,所以将最初的“积极对外进攻夺回土地”转而“积极防守中原内部消极对外”的政策,即“守内虚外”的消极防御政策。

师:在消极防御政策之下,辽军数次进攻都对中原地区展开破坏性活动——烧杀掠夺,无恶不作。而当时的统治者并未做出任何的积极的防御措施。想想看,如果你当时身在边疆地区,受到辽军的迫害,而朝廷并未派人前来营救,你作何感想?(生:悲愤。对北宋统治者的腐败无能无可奈何。)辽军便得寸进尺,发动了澶州之战。

师:澶州之战:①时间:宋真宗时。②经过:辽军大举攻宋,一直打到澶州城下,威胁都城开封,北宋朝廷一片恐慌。宰相寇准力劝皇帝亲征,宋军士气大振。③结果:打退辽军。之后辽与宋议和,签订了“澶渊之盟”。

2.澶渊之盟

师:北宋在获胜的情况下,接受了屈辱的条件,同辽达成和议,这就是历史上有名的“澶渊之盟”。请同学们阅读教材,找出和议的内容及影响。

生:内容:辽军撤回。宋朝给辽岁币。影响:此后很长时间,辽宋之间保持着和平局面。

师:“澶渊之盟”对辽宋双方产生了什么影响?我们该如何评价“澶渊之盟”?

生:对辽的影响:①辽从战争中安然脱险,“不胜而胜”。②每年从北宋那里获得大量岁币,经济实力增强。

对北宋的影响:①北宋“不败而败”,岁币成为人民沉重的负担,这也是导致北宋财政困难的原因之一。②“澶渊之盟”是北宋屈辱的象征。③暂时结束了宋辽的战争状态,有利于北宋国内经济文化的发展。

师:当时辽宋为什么会议和?(辽军事上的失败和北宋的软弱)。北宋政府每年送给辽的岁币是从哪儿来的?(赋税,加重了人民的负担)。签订了盟约,战争基本结束,对双方有什么好处?(和平的局面,有利于双方经济文化的交流,有利于中国社会的进步与发展)。

评价:澶渊之盟是辽宋之间长期对峙、势均力敌的产物。对辽来说,既可以体面撤退,又达到了掠夺中原财富的目的,增强了辽国的经济实力。对北宋而言,它是一个屈辱的和约,加重了北宋人民的负担,加剧了北宋的财政危机,但这种以岁币换和平的方式,也使北宋获得了相对安定的发展环境。从历史的发展来看,“澶渊之盟”结束了辽宋之间长期的战争局面,维持了双方长久的和平关系,有利于双方的经济文化交流,是符合广大人民愿望和历史发展趋势的。“与朝廷和好年深,蕃汉人户休养生息,人人安居,不乐战斗。”这句话说明“澶渊之盟”的积极影响十分深远。

师:同一时期,与辽、北宋并立的还有一个政权——西夏。

三、西夏的建立

师:请你找出有关西夏建立的信息。

生:①政权名称:西夏。②建立时间:11世纪前期。③建立者:党项族首领元昊。④都城:兴庆府。它位于宋的西北,历史上称为“西夏”。

师:元昊是党项族杰出的领袖,他于1038年称大夏国皇帝,定都兴庆,建立西夏。他仿效唐宋制度,订立官制、军制和法律,并鼓励垦荒,发展农牧经济,还创制西夏文字。总之,他推动了党项族的历史发展,为中华民族的历史发展作出了贡献。

四、西夏与北宋的关系

元昊称帝后,连年与宋交战,双方的损失都很大,人民处于困苦之中。后来,双方议和。

1.西夏和北宋达成和议的原因是什么?

2.和议的内容是什么?达成和议有什么影响?

生:和议的原因是西夏、北宋政权都不具备彻底战胜对方的实力。第一,西夏虽然屡屡胜利,但耗费了大量的人力、物力;第二,战争也破坏了双方的正常贸易,中断北宋对西夏的粮食供应,严重影响了西夏人民的日常生活,西夏人民反对战争,西夏统治者提出议和;第三,北宋统治者软弱无能,同意议和。

生:和议的内容:①元昊向宋称臣;②宋给西夏岁币。影响:议和后,宋夏边界贸易兴旺。

五、探史明理

1.辽与宋,西夏与宋签订的和议有什么异同?

相同点:(1)和议内容都体现出宋要送岁币给辽和西夏。

(2)和议签订后,都为双方带来和平局面,促进双方的经济文化发展。

不同点:西夏需要向宋称臣,而辽就不需要。

2.北宋与辽、西夏之间的战争性质。

(1)只是中华民族大家庭内部的兄弟之争,不是侵略战争,只有正义和非正义之分。

(2)就其正义性而言,辽、西夏以劫掠和扩张势力为目的发动战争,是非正义的;北宋抗辽、与西夏的斗争维护了中原和南方社会的相对稳定和生产发展,是正义的。

3.辽与北宋,西夏与北宋的关系,有什么共同之处?

(1)都是汉族与少数民族政权之间的关系。

(2)都是先战后和的关系。

(3)北宋每年都要送给两国岁币。

(4)与北宋签约和议后,促进了各自经济文化的发展。

六、课堂小结

本课主要学习了辽、西夏政权的建立与北宋之间的战和关系。在中国历史上,中原地区的汉民族政权与周边的少数民族政权之间经常发生战争,给彼此带来了深重灾难,但民族友好与交流始终是主流,它们共同推动了中华民族的发展,使中国历史不断向前发展。

![]()

![]()

1.问题设计合理,重视引导、启发学生思考,解决问题,有利于学生思维能力的培养,帮助学生形成直观感性认识。

2.课件制作精心,史实材料丰富,运用图片、视频等激发学生的学习兴趣,调动积极性,做到课件为教学服务。

3.制作表格归纳辽、北宋和西夏并立的情况,帮助学生识记知识,培养学生的归纳能力。

4.注重新旧知识之间的联系,古今联系,在讲授新课时,穿插复习已经学过的知识。拓展学生思路,巩固学生学过的知识。

历史七年级下册第7课 辽、西夏与北宋的并立教案及反思: 这是一份历史七年级下册第7课 辽、西夏与北宋的并立教案及反思,共3页。

初中历史第7课 辽、西夏与北宋的并立教学设计: 这是一份初中历史第7课 辽、西夏与北宋的并立教学设计,共3页。教案主要包含了知识与能力,过程与方法,情感、态度与价值观,教学重点,教学难点等内容,欢迎下载使用。

初中历史人教部编版七年级下册第7课 辽、西夏与北宋的并立公开课教案: 这是一份初中历史人教部编版七年级下册第7课 辽、西夏与北宋的并立公开课教案,共3页。