新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第2练诸侯纷争与变法运动

展开A.国家的政制逐步转型 B.诸侯争霸格局稳定

C.宗法分封制走向强化 D.礼乐制度得以恢复

2.[2023·河南洛平许济高三三模]西周时期小宗世袭为大宗家臣,异姓亦可世袭为家臣。然至春秋时期,家臣由西周“宗法性家臣”发展成春秋后期掌握国家命运的“陪臣”。这一现象表明春秋时期( )

A.血缘政治不断发展完善

B.封建贵族享有广泛特权

C.周王丧失天下共主地位

D.官僚政治体制逐渐萌发

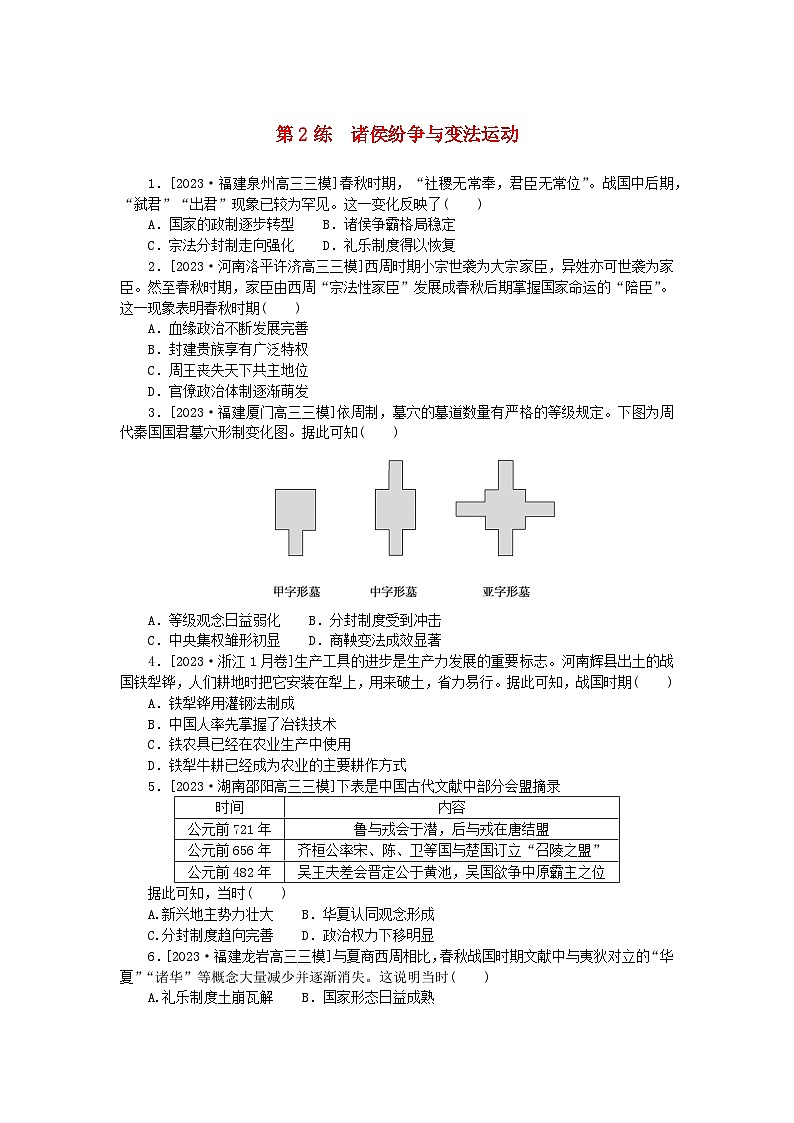

3.[2023·福建厦门高三三模]依周制,墓穴的墓道数量有严格的等级规定。下图为周代秦国国君墓穴形制变化图。据此可知( )

A.等级观念日益弱化 B.分封制度受到冲击

C.中央集权雏形初显 D.商鞅变法成效显著

4.[2023·浙江1月卷]生产工具的进步是生产力发展的重要标志。河南辉县出土的战国铁犁铧,人们耕地时把它安装在犁上,用来破土,省力易行。据此可知,战国时期( )

A.铁犁铧用灌钢法制成

B.中国人率先掌握了冶铁技术

C.铁农具已经在农业生产中使用

D.铁犁牛耕已经成为农业的主要耕作方式

5.[2023·湖南邵阳高三三模]下表是中国古代文献中部分会盟摘录

据此可知,当时( )

A.新兴地主势力壮大 B.华夏认同观念形成

C.分封制度趋向完善 D.政治权力下移明显

6.[2023·福建龙岩高三三模]与夏商西周相比,春秋战国时期文献中与夷狄对立的“华夏”“诸华”等概念大量减少并逐渐消失。这说明当时( )

A.礼乐制度土崩瓦解 B.国家形态日益成熟

C.民族差异逐渐消失 D.华夏认同意识增强

7.公元前356年,商鞅颁布“分户令”:“民有二男以上不分异者,倍其赋。”该法令出台的社会条件是( )

A.细密的手工业分工 B.华夏民族开始形成

C.铁犁牛耕逐步推广 D.地域性商帮逐渐兴盛

8.[2023·江苏南通高三三模]春秋末年,设立在国都的“国学”和诸侯封地的“乡学”难以为继,使得世守专职的宫廷文化官员纷纷出走。边鄙之地的文化繁荣起来,身为夷人的郯子到鲁国大讲礼乐,使鲁人自愧不如。这些现象说明当时( )

A.宗法秩序土崩瓦解 B.学术下移局面出现

C.地方官学开始设立 D.礼乐文明日渐式微

9.[2023·新课标卷] 荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。下列能代表三人在治国方略上共同主张的是( )

A.“起法正以治之,重刑罚以禁之”

B.“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”

C.“道之以德,齐之以礼,有耻且格”

D.“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”

第2练 诸侯纷争与变法运动

1.A 根据材料“弑君”“出君”现象的减少,以下犯上的事件的减少,说明战国时期中央集权取得了一定的发展,国家的政制正在逐步转型,A项正确;春秋战国时期诸侯争霸,导致政治格局不稳定,B项表述与史实不符,排除B项;春秋战国时期诸侯争霸,导致宗法分封制走向瓦解,排除C项;虽然“弑君”“出君”现象少了,但不代表礼乐制度恢复,春秋时期礼乐制度已经逐步破坏与瓦解,排除D项。故选A项。

2.D 结合所学知识可知,官僚政治的显著特征是官员任免由国君决定,有一定任期。因此材料中“宗法性家臣”发展成春秋后期掌握国家命运的“陪臣”,说明当时宗法血缘关系淡化,官僚政治体制逐渐萌发,D项正确;材料反映的是宗法血缘关系淡化,非血缘政治不断发展,排除A项;西周时期的家臣属于奴隶主贵族,排除B项;材料未涉及周天子的地位,排除C项。故选D项。

3.B 根据材料“依周制,墓穴的墓道数量有严格的等级规定”并结合所学可知,依墓道数量的多寡可分为“亚”字形墓、“中”字形墓及“甲”字形墓,拥有四条墓道的“亚”字形墓等级最高,属于帝王级的墓葬规模;其次是设有两条墓道的“中”字形墓及设有一条墓道的“甲”字形墓,为诸侯及贵族所使用,而材料中的国君从开始的“甲”字形墓,到四条墓道的“亚”字形墓,体现的是该诸侯国国君不再按照严格的等级规定设置墓道,冲击了分封制度下的严格等级,B项正确;等级观念并没有弱化,而是西周规定的等级制度受到诸侯国的冲击,排除A项;材料体现的是周制遭到冲击,周天子势力衰微,和中央集权无关,且周朝并没有形成中央集权制度,排除C项;商鞅变法的成效应该体现在富国强兵方面,和材料无关,排除D项。故选B项。

4.C 南北朝时期发明了灌钢法,A项排除;材料中未进行中外对比,B项排除;根据材料可知,在河南辉县出土了战国时期的铁犁铧,这说明战国时农业生产已使用了铁农具,C项正确;材料没有涉及与其他耕作方式的比较,不能得出铁犁牛耕已经成为农业的主要耕作方式,D项排除。

5.D 结合所学可知,春秋时期诸侯会盟是在分封制度下,强大的诸侯召集其他诸侯开会并欲称霸的事情,从最初尊王攘夷等以礼仪治理天下的会盟,到后来为了争夺霸主以武力治理天下的会盟,无疑是周朝从兴盛的礼仪之邦,发展到权势旁落的一个傀儡政权的写照,D项正确;材料介绍的是政治上的会盟情况,未体现阶级关系的巨大变动,排除A项;根据材料无法得出周边少数民族华夏认同观念的形成,排除B项;春秋战国时期分封制度趋向崩溃,排除C项。故选D项。

6.D 据材料“春秋战国时期文献中与夷狄对立的‘华夏’‘诸华’等概念大量减少并逐渐消失”并结合所学知识可知,这一时期伴随民族融合的发展,华夏认同观念在逐渐加强,D项正确;材料体现的是华夏认同,无法得出礼乐制度的相关信息,排除A项;华夏认同意识的增强,不能说明国家形态日益成熟,也不能说明民族差异逐渐消失,排除BC项。故选D项。

7.C 据本题材料概括得出主要结论是:商鞅颁布“分户令”、“不分异者,倍其赋”,目的是鼓励发展小农经济,增加国家赋税收入,实施的前提是生产工具的改进(铁犁牛耕的推广),生产力提高,土地私有制确立,C项正确;材料未提到手工业的分工,排除A项;材料未提到华夏民族的形成问题,排除B项;地域性商帮明清时期出现,时间不符,排除D项。故选C项。

8.B 据材料“使得世守专职的宫廷文化官员纷纷出走。边鄙之地的文化繁荣起来”,可以看出春秋大变革的背景下,宫廷文化官员出走,边鄙之地的文化繁荣起来,说明学术下移现象的出现,B项正确;材料强调的是学术下移,无法得出宗法秩序的状况,排除A项;材料体现的是地方官学难以为继,排除C项;仅从材料,无法得出礼乐文明的状况,排除D项。故选B项。

9.A 本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是正向题。据本题时间信息可知准确时空是:战国时期(中国)。据本题材料“荀子是战国时期著名的儒家学者,他的学生韩非、李斯则是法家学派代表人物。”并结合所学知识可知,“起法正以治之,重刑罚以禁之”出自荀子的《性恶》,意为在礼仪教化的同时制定法律,对于违反礼仪教化的人予以制裁。用重刑法来禁止人们犯罪。荀子主张礼法并用思想,治国理政要“隆礼”“重罚”,要求统治者要抓住这一根本问题,“起法正以治之,重刑罚以禁之”,以此达到天下有序、社会稳定的目的,所以A项能代表三人在治国方略上的共同主张,A项正确;“尧舜之道,不以仁政,不能平治天下”出自孟子《孟子·离娄上》,意为即使有尧舜的学说,如果不以仁政为法度,也就不能治理好天下,与材料设问不符,排除B项;“道之以德,齐之以礼,有耻且格”出自孔子《论语·为政》,意为用政令来治理百姓,用刑法来整顿他们,老百姓只求能免于犯罪受惩罚,却没有廉耻之心;用道德引导百姓,用礼制去同化他们,百姓不仅会有羞耻之心,而且有归服之心,与材料设问不符,排除C项;“绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有”出自《老子·道德经·第十九章》,意为抛弃聪明智巧,人民可以得到百倍的好处;抛弃仁义,人民可以恢复孝慈的天性;抛弃巧诈和货利,盗贼也就没有了,与材料设问不符,排除D项。故选A项。时间

内容

公元前721年

鲁与戎会于潜,后与戎在唐结盟

公元前656年

齐桓公率宋、陈、卫等国与楚国订立“召陵之盟”

公元前482年

吴王夫差会晋定公于黄池,吴国欲争中原霸主之位

新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第53练法律与教化: 这是一份新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第53练法律与教化,共3页。

新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第68练文化的传承与保护: 这是一份新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第68练文化的传承与保护,共3页。

新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第55练货币与赋税制度: 这是一份新高考2024版高考历史一轮复习第一部分考点小练第55练货币与赋税制度,共3页。