高中历史第1课 中国古代政治体制的形成与发展同步测试题

展开第1课 中国古代在制度的形成与发展 前置测试题

一、单选题(本大题共17小题)

1、就文献记载来看,与从“天下为公,选贤与能,讲信修睦”到“天下为家,各亲其亲,各子其子”不相对应的是()

A. 从“大同之世”到“小康之世” B. 从禅让制到世袭制

C. 从“公天下”到“家天下” D. 从神话传说到文明起源

2、商朝所分封的附属国君长,与商王很少有血缘姻亲关系。而周公所分封的诸侯中,周王称同姓的为伯父、叔父,称异性的为伯舅、叔舅。这表明西周分封制( )

A. 实现了中央对地方控制 B. 具有浓厚的宗法色彩

C. 强化了君主的专制权力 D. 推动家天下局面形成

3、有学者在研究中国早期国家时注意到:周“克殷践奄,灭国数十,而新建之国皆其功臣昆弟甥舅,本周之臣子;而鲁卫晋齐四国,又以王室至亲为东方大藩”。这表明( )

A. 官僚体制成为当时社会的主宰B. 素养不同的人享有同等的国家管理权

C. 以分封制构架国家垂直管理地方形式D. 国家制度受到宗族血缘关系的明显影响

4、据《周礼》记载,西周时期与国君同族的下层国人也拥有干预政治的权力,遇有重大问题,国君要询问全体国人的意见,国人可以批评甚至废除国君。这说明西周()

A. 已经形成了高度的中央集权 B. 形成了完善的中枢决策体制

C. 保留了部分氏族民主制传统 D. 建立了有效的行政监察体制

5、从“政自天子出”到“政自诸侯出”,再到“天下之事无小大,皆决于上”。这一系列的变化反映了()

A. 从分封制到集权独断的变化 B. 封国制从产生到消亡的过程

C. 中央集权制诞生是历史的必然 D. 战国时期中国政治的剧烈变化

6、下图为湖南湘西(秦代洞庭那千灵县)出土秦简中的木方,木方上用小篆对“王”、“皇”、“制”、“诏”等部分书写用字进行了规范,并对卿、太守等部分官职名称变更提出了要求。这一史料()

A. 表明秦代采取了有效措施巩固中央集权制度B. 说明秦代皇权已发展到乾纲独断的崇高地位

C. 为了解秦代的郡国并行制度提供了实证材料D. 证明秦代对边疆少数民族地区加强直接管辖

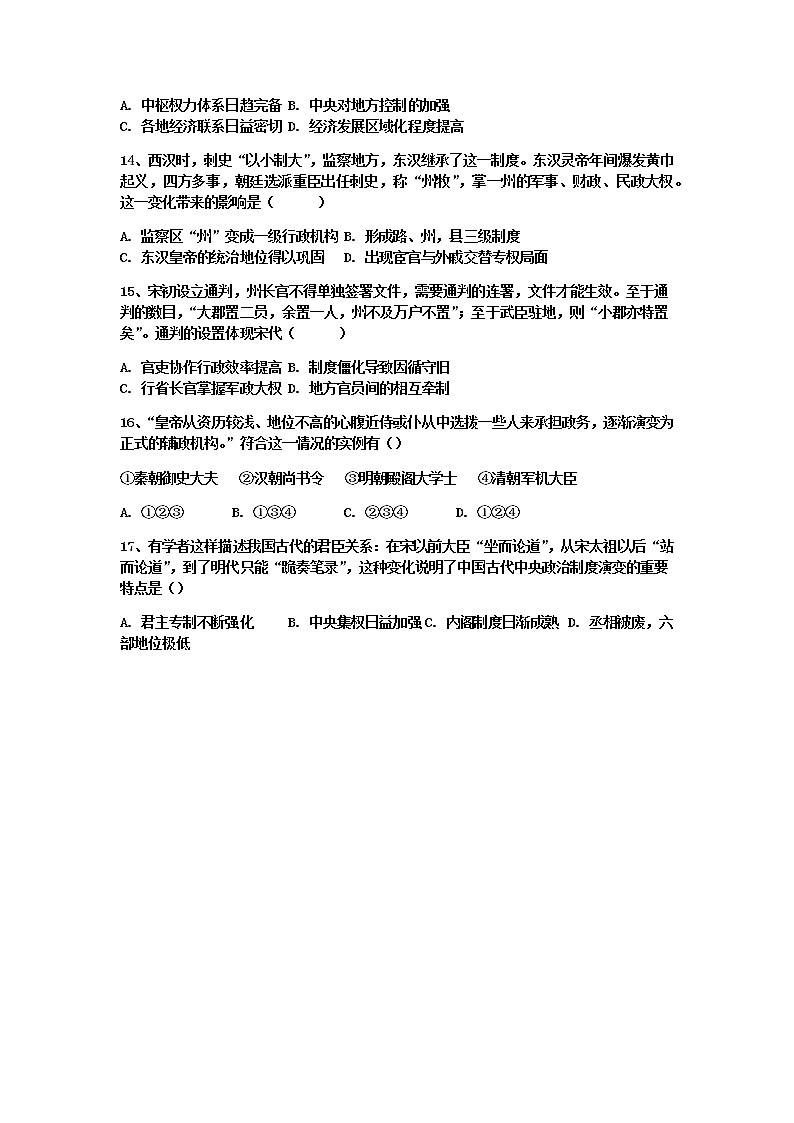

7、下表为中国古代不同时期中央官制的演变情况。这些演变()

秦朝 | 西汉 | 隋唐 | 宋朝 | 明朝 |

三公九卿制 | 中外朝制 | 三省六部制 | 二府三司制 | 废丞相设内阁 |

A. 加强了对地方的管理 B. 起到了监督皇权的作用

C. 缘于皇帝个人的喜好 D. 体现了皇权加强的趋势

8、从秦汉到明清地方体制中,一级、二级地方政府体制多有更迭,但县制作为最低一级地方行政组织和区划,其数目、职权变动不大。县制如此稳定的主要原因是()

A. 县制设置沿袭传统 B. 县小易于中央直辖

C. 百姓对县制的推崇 D. 县制有效治理地方

9、苏州某中学高二(1)班同学自编自导了一部历史短剧,扮演我国古代的一些著名帝王穿越历史隧道谈论自己的丰功伟绩。其中的台词有与史实不符的地方是()

A. 秦始皇:“我首创了有利于维护统一的政治制度,功高盖世!”

B. 唐太宗:“我三分相权,使其相互监督,确保了我的独尊地位。”

C. 明成祖:“我设立内阁,感受到大权在握的踏实。”

D. 康熙帝:“我设置军机处,军政大权完全集中到了我的手中。”

10、一位西方学者评论秦始皇:“建立了绝对的专制制度,这一制度以个人亲信为基础,而不考虑世系和教育”。从人类政治文明发展的角度看,这一政治转向体现为()

A. 从民主政治向专制政治转变 B. 从军功政治向文治政治转变

C. 从血缘政治向官僚政治转变 D. 从地方分权向中央集权转变

11、中国历代统治者都非常重视地方管理。以下材料反映的地方管理措施,按出现时间先后顺序排列正确的是()

①“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”

②“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”

③“分命朝臣出守列郡,号权知军州事,军谓兵,州谓民政焉”

④“都省握天下之机,十省分天下之治”

A. ①②③④ B. ①②④③ C. ②③④① D. ②①③④

112、钱穆先生指出“中国版图的辽廓,盖自秦时已奠其规模。近世言秦政,率斥其专制。然按实而论,秦人初创中国统一之新局,其所努力,亦均为当时事势所需,实未可一一深非也。”这一统一的变局还体现出()

A. 从宗法封建到帝制集权 B. 从血缘世袭到宗法世袭

C. 从世袭政治到官僚政治 D. 从礼乐治理到法律治理

13、自秦汉至明清,中国古代行政区划经历了由郡县两级制到州郡县三级制再到省道府县四级制的演变,这体现了( )

A. 中枢权力体系日趋完备 B. 中央对地方控制的加强

C. 各地经济联系日益密切 D. 经济发展区域化程度提高

14、西汉时,刺史“以小制大”,监察地方,东汉继承了这一制度。东汉灵帝年间爆发黄巾起义,四方多事,朝廷选派重臣出任刺史,称“州牧”,掌一州的军事、财政、民政大权。这一变化带来的影响是( )

A. 监察区“州”变成一级行政机构 B. 形成路、州,县三级制度

C. 东汉皇帝的统治地位得以巩固 D. 出现宦官与外戚交替专权局面

15、宋初设立通判,州长官不得单独签署文件,需要通判的连署,文件才能生效。至于通判的数目,“大郡置二员,余置一人,州不及万户不置”;至于武臣驻地,则“小郡亦特置矣”。通判的设置体现宋代( )

A. 官吏协作行政效率提高 B. 制度僵化导致因循守旧

C. 行省长官掌握军政大权 D. 地方官员间的相互牵制

16、“皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拨一些人来承担政务,逐渐演变为正式的辅政机构。”符合这一情况的实例有()

①秦朝御史大夫 ②汉朝尚书令 ③明朝殿阁大学士 ④清朝军机大臣

A. ①②③ B. ①③④ C. ②③④ D. ①②④

17、有学者这样描述我国古代的君臣关系:在宋以前大臣“坐而论道”,从宋太祖以后“站而论道”,到了明代只能“跪奏笔录”,这种变化说明了中国古代中央政治制度演变的重要特点是()

A. 君主专制不断强化 B. 中央集权日益加强C. 内阁制度日渐成熟 D. 丞相被废,六部地位极低

答案和解析

1.【答案】D

A.“天下为公,选贤与能,讲信修睦”反映的是大同之世,就是在天下为公的条件下,选贤举能使得社会不用管理就能安定,“天下为家,各亲其亲,各子其子”反映的是小康之世,是在天下为家的条件下,制定礼制使得社会在管理中安定,故A项正确。

B.“天下为公,选贤与能,讲信修睦”反映的是原始社会后期选举部落联盟首领的禅让制,“天下为家,各亲其亲,各子其子”反映了禹死后,禹的儿子启继承了禹的王位,王位世袭制替代了禅让制,故B项正确。

C.从“天下为公,选贤与能,讲信修睦”到“天下为家,各亲其亲,各子其子”体现了从“公天下”到“家天下”,故C项正确。

D.中华文明的起源是从原始社会的旧石器时代开始,代表性的有距今约170万年的元谋人和距今约70至20万年的北京人,他们从事渔猎和采集,过着群居生活,故D项错误。

故选D。

2.【答案】B

A、材料没有体现中央对地方的控制,所以排除A;

B、宗法制是用血缘关系的亲疏来维系政治等级、巩固国家统治的制度。所以材料“周公所分封的诸侯中,周王称同姓的为伯父、叔父,称异性的为伯舅、叔舅”表明西周的分封制具有浓厚的宗法色彩,所以B符合题意;

C、专制主义中央集权制度是秦朝建立的,西周时期没实现,所以C错误;

D、夏朝已经形成了家天下的局面,所以D说法错误。

3.【答案】D

本题考查西周分封制,要求运用所学分析解读题干信息。

【解答】

A.周实行贵族政治不是官僚体制,故A项错误。

B.该项属于雅典民主政治的弊端,题干没有反映出分封对象的素养差异,故排除B项。

C.分封制不是垂直管理地方的形式,故C项错误。

D.据题干可知,分封对象包括“昆弟甥舅”,”以王室至亲为东方大藩“可知国家制度受到宗族血缘关系的明显影响,故D项正确。

4.【答案】C

【解析】根据材料“西周时期与国君同族的下层国人也拥有干预政治的权力,遇有重大问题,国君要询问全体国人的意见,国人亦可以批评甚至废除国君”体现的是西周时期具有国人干预政治的传统,这主要和原始的民主制遗留有关,故选C项。材料体现的是西周时期国人有干预政治的权力,体现了氏族民主制传统,与高度的中央集权矛盾,排除A项;“形成了完善的中枢决策体制”,“完善”表述错误,排除B项;根据所学知识,西周时期并未建立有效的行政监察体制,排除D项。

5.【答案】A

A.题干“政自天子出”反映的是分封制,“政自诸侯出”反映的是分封制的瓦解,诸侯势力的增强,“天下之事无大小,皆决于上”反映的是秦皇帝制度的确立,由此可知其变化体现的是从分封制到皇帝集权独断的变化,故A正确。

B.题干不能体现封国制的起源,故不选B。

C.题干没有涉及中央集权制度产生的原因,故不选C。

D.题干信息包涵了春秋时期的历史现状,D时间上有误,故不选D。

6.【答案】A

【解析】根据材料“木方上用小篆对‘王ˈ、‘皇ˈ、‘制ˈ、‘诏ˈ等部分书写用字进行了规范,并对卿、太守等部分官职名称变更提出了要求”并结合所学知识可知,材料中的内容是关于皇帝制度和官职名称变更,这体现了秦朝采取措施来巩固统治,故选A项。清朝军机处的设置标志着君主专制达到顶峰,排除B项;秦朝没有实行郡国并行制,西汉在地方实行郡国并行制,排除C项;材料讲的是秦朝加强专制集权的措施,并没有提到对少数民族地区的管辖,排除D项。

7.【答案】D

D.根据表格信息可知,从秦到明朝中央官制的演变体现的是皇权的不断加强,故D正确。

A.表格没提及地方管理制度,故排除A。

B.题干无提及监督制度,故排除B。

C.题干无体现,故排除C。

8.【答案】D

A.县制设置沿袭传统不是县制稳定的主要原因,故排除A。

B.县小并不是县制稳定的主要原因,而且“直辖”的表述不符合史实,故排除B。

C.百姓在古代地位有限,不可能真正在县制传承中起决定作用,故排除C。

D.据所学可知,县作为最低一级地方行政组织和区划,可以有效地贯彻朝廷的各种法令、法规,封建政府通过县可以有效地实现对整个国家的控制与治理,故D正确。

9.【答案】D

A.结合所学知识可知,秦始皇开创的专制主义中央集权制度,在中国延续了2000多年,故A符合史实。

B.唐朝实行三省六部制,削弱了相权,保证了皇权的独尊,故B符合史实。

C.内阁制度设立于明成祖时期,故C符合史实。

D.雍正帝统治时期设立军机处,使君主专制发展到顶峰,故D与史实不符。

10.【答案】C

A.我国古代社会并未出现民主政治,故不选A。

B.文治政治主要是在宋朝比较突出,故不选B。

C.结合所学知识可知,秦朝确立的中央集权制度,奠定了我国两千多年的政治制度格局,是官僚政治取代贵族政治的显著标志,故C正确。

D.并未建立在人类政治文明发展的角度,故不选D。

11.【答案】D

①“愿陛下令诸侯得推恩分子弟,以地侯之”是西汉主父偃建议汉武帝实行的推恩令;②秦朝“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”;③“分命朝臣出守列郡,号权知军州事,军谓兵,州谓民政焉”是宋代的知州;④“都省握天下之机,十省分天下之治”是元代的行省制;选择 D项符合题意。

12.【答案】A

A.西周实行与分封制互为表里的具有政治性质的宗法制,秦朝建立起以皇权为中心的中央集权制度,与题干中“秦人初创中国统一之新局”相符,故A项正确。

B.宗法制以血缘关系维系,与题干中“秦人初创中国统一之新局”不符,故B项错误。

C.官僚政治只是秦朝确立的中央集权制度的一部分,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故C项错误。

D.法律治理只是秦朝确立的中央集权制度的一部分,与材料中“秦人初创中国统一之新局”不符,故D项错误。

13.【答案】B

A.该项中枢权力体系日益完备是指三省六部制运作,选官用人制度,监察谏议制度的建立和完善,体现了专制主义不断加强,故不选A。

B.从题干中可以看出,中国古代的行政区划从两级制到三级制再到四级制,地方行政制度设置上越来越细,地方权力不断被分割,从而使地方的权力不断削弱,中央权力不断加强,反映出中央对地方管理控制加强,故B正确。

CD.题干主要反映的是中央与地方的关系,与经济联系不大,故不选CD。

14.【答案】A

东汉时,刺史(州牧)掌一州的军事、财政、民政大权,监察区“州”变成一级行政机构,“州牧”成为地方一级行政长官,故选A项。宋朝形成路、州、县三级制度,排除B项;东汉时刺史权力扩大,逐渐成为地方割据势力,不利于东汉皇帝的统治,排除C项;东汉中期以后,皇帝大多年幼继位,实际权力控制在外戚手里;皇帝长大后利用宦官铲除外戚,宦官因此掌控朝政,从而出现宦官与外戚交替专权局面,与材料无关,排除D项。

15.【答案】D

宋初州长官不得单独签署文件,需要通判的连署,文件才能生效,体现了州长官与通判相互牵制,D项正确。行政效率提高与“州长官不得单独签署文件,需要通判的连署,文件才能生效”不符,排除A项;制度僵化指制度因循守旧指缺乏创新,材料不涉及,排除B项;元朝开创行省制度,材料是宋代通判,排除C项。

16.【答案】C

C.根据题干“皇帝从资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从中选拔一些人来承担政务”并结合所学可知,汉朝尚书令、明朝殿阁大学士、清朝军机大臣都属于此类,都有皇帝的亲信组成,强化了皇权,故C项正确。

ABD.秦朝的御使大夫是三公九卿中的职位,属于正式机构,不符合题干“资历较浅、地位不高的心腹近侍或仆从”的描述,故ABD三项错误。

17.【答案】A

A 从大臣和皇帝的关系来看,大臣的地位越来越低,皇帝的权威越来越高,反映了君主专制集权的不断强化,故A项正确。

B 中央集权表现于中央与地方的关系,B项与题干明显不符,故排除。

C 明朝以前没有内阁制度,C项说法不妥,故排除。

D 材料未体现,故排除。

历史选择性必修1 国家制度与社会治理第1课 中国古代政治体制的形成与发展同步训练题: 这是一份历史选择性必修1 国家制度与社会治理第1课 中国古代政治体制的形成与发展同步训练题,共7页。试卷主要包含了素养达标,能力提升等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第1课 中国古代政治体制的形成与发展课后复习题: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第1课 中国古代政治体制的形成与发展课后复习题,共8页。试卷主要包含了单选题,材料分析题,论述题等内容,欢迎下载使用。

高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第1课 中国古代政治体制的形成与发展课时作业: 这是一份高中历史人教统编版选择性必修1 国家制度与社会治理第1课 中国古代政治体制的形成与发展课时作业,共6页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。