还剩28页未读,

继续阅读

所属成套资源:人教版物理通用类课件PPT全套

成套系列资料,整套一键下载

人教版物理(中职)通用类 第七单元 核能及其应用 课件

展开

这是一份人教版物理(中职)通用类 第七单元 核能及其应用 课件

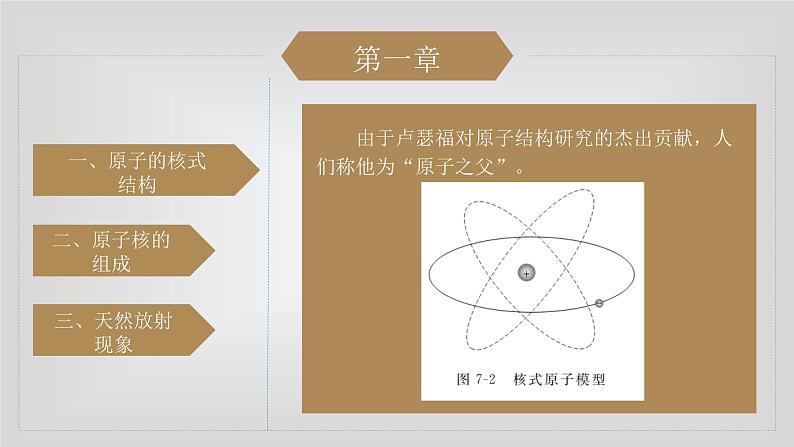

第七单元核能及应用目录0102 原子结构 原子核的组成核能 核技术 01 原子结构 原子核的组成第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 物质是有结构的,物质结构是有层次的。物质是由分子组成的,而分子又是由原子组成的,原子是物质结构中一个重要的层次。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1897年英国物理学家汤姆逊发现了电子,并第一个提出原子模型。他认为原子中的正电荷均匀分布在整个原子球体内,而电子则镶嵌在其中,称为“葡萄干布丁”式原子模型(如图7-1所示)。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1911年,英籍新西兰物理学家卢瑟福和他的学生一起做了探索原子结构的重要实验。 通过对实验结果的分析,卢瑟福提出了原子的核式模型:原子的绝大部分空间是空的,原子中的正电荷只占据原子中很小的空间,称为“原子核”;原子中的电子在原子核外的空间中绕核高速运动(如图7-2所示);原子核的直径大约是原子直径的十万分之一,却集中了原子的绝大部分质量。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 由于卢瑟福对原子结构研究的杰出贡献,人们称他为“原子之父”。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1932年发现了中子,人们这才认识到原子核是由中子和质子组成的(如图7-3所示),中子不带电,质子带正电。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 原子核内有一种比质子间的排斥力大得多的力,使质子和中子“团聚”在一起,这种力称为核力。 质子和中子是组成原子核的基本单元。现代科学研究发现,质子和中子也有结构。有一种假设认为,质子、中子等“基本粒子”都是由一种称为“夸克”的更小的粒子组成的。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1896年,法国物理学家贝克勒尔发现了铀的放射现象。这是人类第一次在实验室里观察到原子核现象。 1899年,人们发现原子核能够放出α射线和β射线; 1900年,发现γ射线。α射线、β射线和γ射线有可能从这些原子核中被辐射出来。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1903年,卢瑟福证实了α射线是带正电荷的氦原子,β射线是负电子,而γ射线是原子核辐射的光子,称为γ光子。 α射线电离作用大,穿透力小,纸张就可以挡住α射线; β射线电离作用较小,但比α射线穿透力强,需要用铝板方可屏蔽; γ射线穿透力最强,必须使用非常厚的铅或混凝土才可以被有效屏蔽(如图7-4所示)。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 (1)放射性射线由于电离作用和穿透力,在现代医学、工业和农业等许多领域获得了广泛的应用。 放射性在医学上用于透视检查、癌症治疗等。放射性甚至可以帮助医生对病变进行手术。 γ射线的穿透能力比χ射线要强许多倍,在工业上用于工业透视、工业产品品质自动控制、量度电镀薄膜的厚度、消除静电等。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 (2)放射性射线的电离作用会损害生物体的细胞。当射线进入生物体,会使细胞中的一些分子产生电离,电离会改变分子的化学结构,细胞的某些功能会改变,严重的后果是对一个细胞的DNA分子的损害。 放射性对人体的生物学伤害最直接的是辐射病,会对骨髓中的红色造血细胞和肠道壁细胞造成损害。放射性对人体长期的损害有两种,一种是产生癌变,另一种是产生基因突变。 02核能 核技术 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 20世纪初,人类已经认识到原子核内蕴藏着巨大的核能。科学家经过探索,发现了获取核能的两条途径——重核的裂变和轻核的聚变。 原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为“核子”。核子在组成原子核时,原子核的质量小于组成原子核的质子和中子的质量,差值称为“质量亏损”。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 爱因斯坦发现质量和能量之间存在着一个简单的关系E=mc2(c为真空中的光速),所以原子核即使产生很小的质量亏损,也会产生巨大的能量。 质子数Z<20的原子核属于质量较轻的“轻核”,质子数Z>80的原子核属于质量较重的“重核”,当重核裂变为两个中等质量的核,或者两个轻核聚变为一个中等质量的核,都会释放出巨大的能量。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 1939年,科学家发现,当用中子轰击铀时,铀原子核可以分裂成质量大致相等的两个原子核,这种现象称为“核裂变”(如图7-5所示)。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 实验表明,铀核发生裂变时,除了释放能量外,每个铀核同时还会放出2~3个中子。这些中子又能使其他铀核发生裂变,这个过程会不断地进行,这种现象叫做“链式反应”。 如果对链式反应不加控制,就会在极短的时间内产生大量的裂变,能量迅速增大,以致引起威力巨大的爆炸。这就是原子弹的工作原理。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸(如图7-6所示)。 如果对链式反应进行控制,就可以利用核裂变能量为人类提供服务。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 科学家们在对核反应的研究中还发现,两个较轻的原子,如氘和氚等聚合成一个较重的原子核时,也可以释放出大量的能量。这种现象称为“核聚变”。 核聚变必须在高温及高压条件下才能实现,所以称为“热核反应”。氢弹就是依据“热核反应”原理制造的。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功(如图7-7所示)。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 要实现可控热核反应,最有希望的可能是环流器,又称托克马克(Tokamak)。 我国自行设计制造的世界上第一座全超导托克马克装置(EAST)(如图7-8所示)已于2006年9月在中国科学院等离子体物理研究所竣工验收,并开始实验。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站热力学第一定律 物体的热力学能变化量等于外界向它传递的热量与外界对它所做功的和。 在热力学第一定律中,如果外界向物体传递热量或对它做功,则Q为正或W为正;如果物体向外界传递热量或对外做功,则Q为负或W为负。不论Q和W是正还是负,其变化量总是等于二者之和。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 反应堆是核能装置的核心。核反应堆按用途可分为舰船推进、发电、供热的动力堆、生产裂变材料的生产堆、做材料和燃料辐照试验用的试验堆等。 核反应堆是装配了核燃料并实现可控裂变链式反应的装置,裂变反应堆系统一般由核燃料元件、控制棒及其驱动机构、慢化剂、冷却剂,以及堆内结构部件构成的堆芯组成。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 调节中子反应的材料做成控制棒,通过专门驱动机构调节控制棒插入燃料组件的深度,以控制反应堆的反应,紧急情况下可以由控制棒材料大量吸收中子,使链式反应无法维持而中止。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 为了防护中子、射线和热辐射,必须在反应堆外和辅助设备周围设置屏蔽,对射线的屏蔽通常选择钢、铅、普通混凝土和重混凝土。 来自反应堆的射线强度很高,被屏蔽体吸收后会发热,因此紧靠屏蔽层常有冷却系统。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 核电站将核反应堆内所产生的热能引出到外部设备,并高效率转换成电能。如图7-9所示。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 根据核反应堆所使用的使中子减速的减速剂和热能载热剂,目前各国使用的核反应堆可以分为轻水反应堆和重水反应堆等。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 世界上已建成的核电站反应堆都是核裂变反应堆,而核聚变比核裂变放出的能量更大,又没有核裂变后剩余放射性核废料难以处理的问题,聚变原料氘和氚可以从廉价而且丰富的海水中提取,所以核聚变能量是人类可选择的未来较为理想的能源形式。感谢观看THANKS

第七单元核能及应用目录0102 原子结构 原子核的组成核能 核技术 01 原子结构 原子核的组成第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 物质是有结构的,物质结构是有层次的。物质是由分子组成的,而分子又是由原子组成的,原子是物质结构中一个重要的层次。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1897年英国物理学家汤姆逊发现了电子,并第一个提出原子模型。他认为原子中的正电荷均匀分布在整个原子球体内,而电子则镶嵌在其中,称为“葡萄干布丁”式原子模型(如图7-1所示)。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1911年,英籍新西兰物理学家卢瑟福和他的学生一起做了探索原子结构的重要实验。 通过对实验结果的分析,卢瑟福提出了原子的核式模型:原子的绝大部分空间是空的,原子中的正电荷只占据原子中很小的空间,称为“原子核”;原子中的电子在原子核外的空间中绕核高速运动(如图7-2所示);原子核的直径大约是原子直径的十万分之一,却集中了原子的绝大部分质量。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 由于卢瑟福对原子结构研究的杰出贡献,人们称他为“原子之父”。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1932年发现了中子,人们这才认识到原子核是由中子和质子组成的(如图7-3所示),中子不带电,质子带正电。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 原子核内有一种比质子间的排斥力大得多的力,使质子和中子“团聚”在一起,这种力称为核力。 质子和中子是组成原子核的基本单元。现代科学研究发现,质子和中子也有结构。有一种假设认为,质子、中子等“基本粒子”都是由一种称为“夸克”的更小的粒子组成的。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1896年,法国物理学家贝克勒尔发现了铀的放射现象。这是人类第一次在实验室里观察到原子核现象。 1899年,人们发现原子核能够放出α射线和β射线; 1900年,发现γ射线。α射线、β射线和γ射线有可能从这些原子核中被辐射出来。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 1903年,卢瑟福证实了α射线是带正电荷的氦原子,β射线是负电子,而γ射线是原子核辐射的光子,称为γ光子。 α射线电离作用大,穿透力小,纸张就可以挡住α射线; β射线电离作用较小,但比α射线穿透力强,需要用铝板方可屏蔽; γ射线穿透力最强,必须使用非常厚的铅或混凝土才可以被有效屏蔽(如图7-4所示)。 第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 (1)放射性射线由于电离作用和穿透力,在现代医学、工业和农业等许多领域获得了广泛的应用。 放射性在医学上用于透视检查、癌症治疗等。放射性甚至可以帮助医生对病变进行手术。 γ射线的穿透能力比χ射线要强许多倍,在工业上用于工业透视、工业产品品质自动控制、量度电镀薄膜的厚度、消除静电等。第一章一、原子的核式结构二、原子核的组成三、天然放射现象 (2)放射性射线的电离作用会损害生物体的细胞。当射线进入生物体,会使细胞中的一些分子产生电离,电离会改变分子的化学结构,细胞的某些功能会改变,严重的后果是对一个细胞的DNA分子的损害。 放射性对人体的生物学伤害最直接的是辐射病,会对骨髓中的红色造血细胞和肠道壁细胞造成损害。放射性对人体长期的损害有两种,一种是产生癌变,另一种是产生基因突变。 02核能 核技术 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 20世纪初,人类已经认识到原子核内蕴藏着巨大的核能。科学家经过探索,发现了获取核能的两条途径——重核的裂变和轻核的聚变。 原子核由质子和中子组成,质子和中子统称为“核子”。核子在组成原子核时,原子核的质量小于组成原子核的质子和中子的质量,差值称为“质量亏损”。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 爱因斯坦发现质量和能量之间存在着一个简单的关系E=mc2(c为真空中的光速),所以原子核即使产生很小的质量亏损,也会产生巨大的能量。 质子数Z<20的原子核属于质量较轻的“轻核”,质子数Z>80的原子核属于质量较重的“重核”,当重核裂变为两个中等质量的核,或者两个轻核聚变为一个中等质量的核,都会释放出巨大的能量。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 1939年,科学家发现,当用中子轰击铀时,铀原子核可以分裂成质量大致相等的两个原子核,这种现象称为“核裂变”(如图7-5所示)。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 实验表明,铀核发生裂变时,除了释放能量外,每个铀核同时还会放出2~3个中子。这些中子又能使其他铀核发生裂变,这个过程会不断地进行,这种现象叫做“链式反应”。 如果对链式反应不加控制,就会在极短的时间内产生大量的裂变,能量迅速增大,以致引起威力巨大的爆炸。这就是原子弹的工作原理。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 1964年10月16日,中国第一颗原子弹成功爆炸(如图7-6所示)。 如果对链式反应进行控制,就可以利用核裂变能量为人类提供服务。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 科学家们在对核反应的研究中还发现,两个较轻的原子,如氘和氚等聚合成一个较重的原子核时,也可以释放出大量的能量。这种现象称为“核聚变”。 核聚变必须在高温及高压条件下才能实现,所以称为“热核反应”。氢弹就是依据“热核反应”原理制造的。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 1967年6月17日,中国第一颗氢弹爆炸成功(如图7-7所示)。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 要实现可控热核反应,最有希望的可能是环流器,又称托克马克(Tokamak)。 我国自行设计制造的世界上第一座全超导托克马克装置(EAST)(如图7-8所示)已于2006年9月在中国科学院等离子体物理研究所竣工验收,并开始实验。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站热力学第一定律 物体的热力学能变化量等于外界向它传递的热量与外界对它所做功的和。 在热力学第一定律中,如果外界向物体传递热量或对它做功,则Q为正或W为正;如果物体向外界传递热量或对外做功,则Q为负或W为负。不论Q和W是正还是负,其变化量总是等于二者之和。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 反应堆是核能装置的核心。核反应堆按用途可分为舰船推进、发电、供热的动力堆、生产裂变材料的生产堆、做材料和燃料辐照试验用的试验堆等。 核反应堆是装配了核燃料并实现可控裂变链式反应的装置,裂变反应堆系统一般由核燃料元件、控制棒及其驱动机构、慢化剂、冷却剂,以及堆内结构部件构成的堆芯组成。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 调节中子反应的材料做成控制棒,通过专门驱动机构调节控制棒插入燃料组件的深度,以控制反应堆的反应,紧急情况下可以由控制棒材料大量吸收中子,使链式反应无法维持而中止。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 为了防护中子、射线和热辐射,必须在反应堆外和辅助设备周围设置屏蔽,对射线的屏蔽通常选择钢、铅、普通混凝土和重混凝土。 来自反应堆的射线强度很高,被屏蔽体吸收后会发热,因此紧靠屏蔽层常有冷却系统。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 核电站将核反应堆内所产生的热能引出到外部设备,并高效率转换成电能。如图7-9所示。 第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 根据核反应堆所使用的使中子减速的减速剂和热能载热剂,目前各国使用的核反应堆可以分为轻水反应堆和重水反应堆等。第二章一、核 能二、重核裂变三、轻核聚变四、核电站 世界上已建成的核电站反应堆都是核裂变反应堆,而核聚变比核裂变放出的能量更大,又没有核裂变后剩余放射性核废料难以处理的问题,聚变原料氘和氚可以从廉价而且丰富的海水中提取,所以核聚变能量是人类可选择的未来较为理想的能源形式。感谢观看THANKS

相关资料

更多