- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第10课辽夏金元的统治习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第3单元辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一第11课辽宋夏金元的经济与社会习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第4单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第13课从明朝建立到清军入关习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第4单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第14课清朝前中期的鼎盛与危机习题含答案 试卷 0 次下载

- 人教版高中历史必修中外历史纲要上第4单元明清中国版图的奠定与面临的挑战第15课1明至清中叶的经济习题含答案 试卷 0 次下载

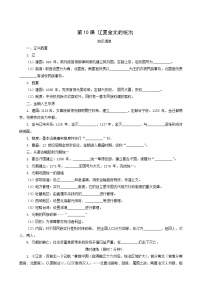

历史人教统编版第12课 辽宋夏金元的文化 课堂检测

展开3.12辽宋夏金元的文化

1.(2020江苏卷·4)孟子讲“觉”,佛教讲“悟”,程颢、程颐兄弟则将二者圆通。北宋僧人契嵩认为儒和佛“心则一”,佛教“亦有意于天下国家矣,何尝不存其君臣父子”。这反映出北宋( )

A. 儒学统治地位动摇 B. 儒学与佛教的融合

C. 理学成为官方哲学 D. 阳明心学影响深远

【答案】B

【解析】材料“程颐程颢兄弟则将二者圆通”“契嵩认为儒和佛‘心则一’”等信息可反映出北宋时期存在儒学与佛教融合的现象,B项正确;材料强调了儒佛的融合,而不是强调佛教对儒学的冲击,无法体现地位动摇的现象,A项错误;材料内容没有体现理学成为官方哲学的问题,并且在南宋时理学才逐渐成为官方哲学,C项错误;阳明心学出现于明代,D项错误。

2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·26)程颢诗云:“闲来无事不从容,睡觉东窗日已红。万物静观皆自得,四时佳兴与人同。道通天地有形外,思入风云变态中。富贵不淫贫贱乐,男儿到此是豪雄。”其体现的主旨是( )

A.人类与自然和谐共处 B.人与万事万物皆同理

C.张扬自我的人生态度 D.无为而治的思想理念

【答案】B

【解析】由材料“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”可知要以平静的心情欣赏万物,享受自然的乐趣,人们对四季中美妙风光的兴致都是相同的,所以人应随着四季的变化享受自然的乐趣,保持内心的快乐,荣衰宠辱、春夏秋冬,与普通人一样高兴而来、怡然而去,体现了人和万物的相通之处,故选B项;道家主张人和自然的和谐共处,且材料强调的是人和自然的相通之处而非和谐共处,排除A项;材料强调静观其变,悠闲自得而非张扬自我的人生态度,排除C项;无为而治是道家老子的思想主张,程颢是儒家思想代表人物,排除D项。

3.(2018·天津高考·1)朱熹在《四书章句集注》中说:“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此。”这一说法( )

A.强调了君主至尊的观念 B.体现了儒家传统的民本思想

C.呼应了“存天理,灭人欲”的主张 D.推动了儒家思想的新发展

【答案】B

【解析】题干中朱熹的言论实际上为解释孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”,且题干中“君之尊又系于二者(国、社稷)之存亡”,故A项错误;题干中“盖国以民为本,社稷亦为民而立,而君之尊又系于二者之存亡,故其轻重如此”,实际阐述了“民惟邦本”,故B项正确;题干主要讲述君、社稷、民之间的关系,未提及压制人欲而合乎天理(三纲五常),故C项错误;朱熹的言论是对孟子民贵君轻的阐释而已,非新发展,故D项错误。

4.(2015·四川文综·3)“词”在两宋的发展胜过“诗”,被看作一个时代文学的代表,原因可能有( )

①节奏感强,形式更为自由,便于抒发感情

②对仗工稳、句式齐整,适于言志和述怀

③能合乐歌唱,贴近市民生活,群众基础广

④不断变革、创新,风格多样,佳作迭出

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】C

【解析】两宋社会矛盾尖锐,文学家用词更能表达自己的思想感情,故①正确;一般词的句子是长短参差不齐,故②错误;两宋时期,市民阶层扩大,生活水平提高,要求丰富文化娱乐生活,并且词曲能吟能唱,更能表达思想感情,故③正确;两宋时期出现了大量的优秀词人和词曲作品,且不同阶段其风格独特,故④正确,选择C项符合题意。

5.(2015·福建文综·16)关汉卿在《关大王独赴单刀会》中,描绘关羽面对大江的滚滚波涛,仗刀临流。曲中唱道,“大江东去浪千叠……驾着这小舟一叶……可正是千丈虎狼穴……我觑这单刀会似赛村社”。对该作品理解有误的是( )

A.显露关羽壮怀激烈的个性 B.借历史典故吊古抚今

C.严厉斥问颠倒黑白的世界 D.兼采宋词的豪放风格

【答案】C

【解析】材料反映的是一个无所畏惧、毅然赴约的英雄形象,故A项正确,不符合题意;

从材料“可正是千丈虎狼穴”可知,关汉卿借用关羽独赴单刀会的典故来吊古抚今,故B项正确,不符合题意;材料没有斥问颠倒黑白的世界,故C项错误,符合题意;从材料“大江东去浪千叠”,与苏轼的《念奴娇赤壁怀古》风格有类似,体现的是豪放派,故D项正确,不符合题意。

6.(2015·海南单科·5)北宋僧人契嵩说:儒教“大有为”而“治世”,佛教“大无为”而“治心”,二者皆“圣人之教也,其所出虽不同,而同归于治”。这反映了( )

A.佛教主动适应社会现实 B.儒、佛开始出现合流

C.佛教成为社会主流思想 D.儒学统治地位发生动摇

【答案】A

【解析】据材料中“儒教‘大有为’而‘治世’,佛教‘大无为’而‘治心’体现了将佛教的“治心”与儒学的“治世”思想相结合,从而获得了新的发展,故A项正确;儒、佛开始出现合流是在唐朝,与题干时间不符,故B项错误;佛教在中国历史上始终没有成为社会的主流思想,故C项错误;儒学地位发生动摇是在新文化运动时期,故D项错误。

7.(2014·广东文综·15)《红楼梦》中,贾宝玉的父亲让仆人转告贾府私塾老师说:“什么《诗经》、古文,一概不用虚应故事,只是先把‘四书’一气讲明背熟,是最要紧的。”据此推出符合史实的结论是( )

A.理学居于统治地位,“四书”更受重视

B.孔子权威地位动摇,《诗经》遭到轻视

C.科举制度弊端暴露,富家子弟弃儒从商

D.《红楼梦》取材于现实,反映宋代生活

【答案】A

【解析】明清时期,理学居于统治地位,从题干中“只是先把‘四书’一气讲明背熟,是最要紧的”的信息可以看出,“四书”更受重视,故A项正确;明清时期,儒学仍是官方的正统思想,孔子的权威地位不可能动摇,故B项错误;C项在题干信息中没有体现,故C项错误;《红楼梦》是清代小说,它揭示了专制王朝和封建社会走向败落的必然历史命运,是资本主义萌芽的曲折反映,不是反映宋代生活,故D项错误。

8.(2014·江苏单科·3)据叶德辉《书林清话》,五代后唐时,在宰相冯道主持下,开始将儒家“九经”校勘后刻版印刷。宋初国子监有书版四千,至真宗景德二年,书版剧增至十万。此外中央崇文院、司天监、秘书监等机构也都大量刻书。宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校。由此推断( )

A.宰相冯道发明雕版印刷术 B.活字印刷已取代雕版印刷

C.雕版印刷得到了广泛应用 D.雕版印刷限用于官方刻书

【答案】C

【解析】唐朝就已经出现了雕版印刷的书籍,在此之后的五代后唐时期的人不可能发明雕版印刷术,故A项错误;题中材料并没有提到活字印刷,材料也不能反映出活字印刷已取代雕版印刷,故B项错误;雕版印刷从官方的“剧增”、“大量”到“书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校”,可知雕版印刷得到了广泛应用 ,故C项正确;“宋朝书坊遍及全国各地,所售书籍大多精雕细校”,可知雕版印刷不仅仅限用于官方刻书,故D项错误。

9.(2013·福建文综·16)朱熹在《漳州劝农文》中说:“请诸父老,常为解说,使后生弟子,知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”。在此,朱熹( )

A.教诲后生弟子遵从“三纲五常” B.告诫乡亲去恶从善以“慎思明辨”

C.灌输以农兴业思想以存“天理” D.劝导百姓遵循一种“理性”的生活秩序

【答案】D

【解析】本题具有乡土气息,解题关键在于对“知所遵守,去恶从善,取是舍非,爱惜体肤,保守家业”这段话的理解。A选项“三纲五常”是指“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;仁、义、礼、智、信”,材料没有表达出这个意思;B、C选项都缩小了材料范围,只提到一个方面“去恶从善”、“保守家业”;所以选D。

10.(2013·广东文综·14)有位古代思想家认为:通过读书等外在手段来明理自然是好,但“不识一个字,亦须还我堂堂地做个人”,重要的是先确立仁义这一根本。这位思想家可能是( )

A.孔子 B.董仲舒 C.朱熹 D.陆九渊

【答案】D

【解析】关键是“明理”一词,说明理学已经产生,则A、B可排除。而朱熹是主张格物致知的,是通过处在手段明理,而材料是反对的,因而选D。

11.(2012·海南单科卷·6)宋代理学家周敦颐认为,“天以阳生万物,以阴成万物。生,仁也”。周敦颐在此所阐释的是( )

A.“仁”与万物生成的关系 B.孟子的仁政思想

C.阴阳互相依存的关系 D.道家顺应自然的思想

【答案】A

【解析】依据所学知识,首先排除BD项;题干认为“阳生万物”,而何为“生”呢?“生,仁也”,其主要阐释的是仁与万物生成的关系,A项正确;如果对“阳生万物、阴成万物”不能正确解读,及把握内在关系:生,仁也。易错选C项。

12.(2012·全国课标卷·25)许仙与白娘子自由相恋因法海和尚作梗终成悲剧,菩萨化身的济公游戏人间维持正义。这些在宋代杭州流传的故事,反映出当时( )

A.对僧人爱恨交加的社会心态 B.民间思想借助戏剧广泛传播

C.中国文化的地域性浓厚 D.市民阶层的价值取向

【答案】D

【解析】题干中的故事具有世俗化的特征,这是因宋代商业经济的发展,市民阶层的兴起,D项正确;ABC项都无法从题干中反映。

13.(2012·全国大纲卷·14)王国维《宋元戏曲考》称:“凡一代有一代之文学……唐之诗、宋之词、元之曲,皆所谓一代之文学,而后世莫能继焉者也。独元人之曲,为时既近,托体稍卑,故两朝史志与四库集部,均不著于录;后世儒硕,皆鄙弃不复道。”这反映了( )

A.元代文学不为后世所重视 B.厚古薄今的观念影响深刻

C.士大夫对市民文化的排斥 D.八股取士抑制新文学形式

【答案】B

【解析】考查中国古代文学的发展规律。每个时代文学创作都有其独创性,诗在唐朝、词在宋朝发展到顶峰。元曲源于民间通俗文学,开始时文学地位比较低下,元曲在明清两朝没有得到正史和学者的承认和重视 。反映王国维推崇古代的,轻视现代的观念。

14.(2011·安徽文综·13)下图为苏轼的《枯木怪石图》,有评价说,枝干“虬(qiu,盘曲)屈无端倪”,石“亦怪怪奇奇,如其胸中蟠郁也”。能体现其风格的是( )

A.“意存笔先,画尽意在”

B.“笔才一二,像已应焉”

C.“诗中有画”,“画中有诗”

D.“以清雅之笔,写山林之气”

【答案】A

【解析】“意存笔先,画尽意在”,强调融化物我,创制意境,达到以形写神,形神兼备,气韵生动。是文人画的特点,苏轼一生,几遭贬谪,在错综复杂的宋王朝政治斗争中饱尝仕途的滋味,愤懑不平之气交织于心,发诸毫端,借诗画以泄胸中盘郁。作者通过作画抒写胸臆之情。郁闷的心情通过绘画表露无疑。这符合文人画的特点。所以A项符合题意。“笔才一二,像已应焉”又称“疏体”是唐代吴道子的画风, 苏轼曾称赞他的艺术为“出新意于法度之中,寄好理于豪放之外”,排除B。“诗中有画”,“画中有诗”,此句说的是王维,出自苏轼的《题蓝田烟雨图》:“味摩诘之画,画中有诗;味摩诘之诗,诗中有画。”(摩诘是王维的字)指出了王维的诗能够将诗情画意相结合的特点。排除C。“以清雅之笔,写山林之气”含寓淡泊名利、心向清纯之意的山林气味,这与作者抒发郁闷之情的寓意不吻合。排除D。故选A。

15.(2010·上海单科·9)宋代,儒学家开始从一个新的角度来思考人间的伦理纲常。这个新的角度是( )

A.从矛盾对立转换出发 B.从天人感应出发

C.从万物本源出发 D.从人的本性出发

【答案】C

【解析】宋代程朱理学认为理是世界的本原,所以选A。

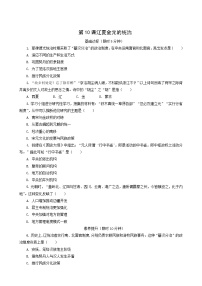

16.(2010·全国Ⅰ卷文综·13)欧阳修上疏说:“京城近有雕印文集二十卷,名为《宋文》者,多是当今议论时政之言……详其语言,不可流布,而雕印之人,不知事体,窃恐流布渐广,传之虏中,大于朝廷不便……(请)今后如有不经官司详令,妄行雕印文集,并不得货卖。”这反映了( )

A.宋代活字印刷开始普及 B.书籍出版业受到政府的有效管理

C.北宋与契丹间关系紧张 D.文化传播方式变化影响政府管理

【答案】D

【解析】题中多次出现“雕印”一词,说明当时雕版印刷术比较普及,由此可排除A项;再由题中信息主要涉及宋人“议论时政之言”,并不足以说明当时北宋与契丹的关系,C项亦可排除。B项有较强的迷惑性,但由“今后如有不经官司详令,妄行雕印文集,并不得货卖”可知当时宋朝政府并未对书籍出版业进行有效的管理;而由“大于朝廷不便”的信息,可知如当时“议论时政之言”广为流传的话,则对宋朝政府的统治会带来不利影响。故D项为正确答案。

17.(2010·全国Ⅱ卷文综·15)宋人邢昺上疏称:“臣少时业儒,观学徒能具经疏者百不一二,盖传写不给,今(雕)板大备,士庶家皆有之,斯乃儒者逢时之幸也。”这说明( )

A.藏书成为人们追求的时尚 B.儒者地位迅速提高

C.技术进步推动了文化发展 D.儒学得到广泛传播

【答案】C

【解析】解答此题,注意题中关键词“今(雕)板……之幸也”,说明,是由于雕版印刷术的发明,推动了儒学的发展。故C正确。

18.(2010·重庆文综·14)宋人称“柳郎中词只好十七八女郎按执红牙拍,歌杨柳岸晓风残月;学士词须关西大汉执铁绰板,唱大江东去。” 与“学士词”词风一致的代表人物是( )

A.李煜 B.李清照

C.陆游 D.辛弃疾

【答案】D

【解析】学士指苏东坡,苏东坡是豪放派的代表人物,四个选项中辛弃疾是豪放派词人。

19.(2010·北京文综·14)元代《富春山居图》残卷分藏于海峡两岸。2010年初,两岸均有意联合展出该作品。下列作品与《富春山居图》同属于一个朝代的是( )

A.顾恺之《洛神赋图》 B.吴道子《送子天王图》

C.王祯《农书》 D.李贽《焚书》

【答案】C

【解析】 此题考查的是对中国古代历史时间的掌握。顾恺之是东晋时期的大画家;吴道子是唐朝的大画家;李贽是明朝末年的思想家;王祯是元朝时期的农学家,所以此题应该选择C项。

20.(2008·上海单科A组·8)中国古代有许多重大发明,下列发明按出现的先后顺序排列正确的是( )

A.司南、纸、火药、活字印刷 B.纸、火药、活字印刷、司南

C.火药、活字印刷、司南、纸 D.活字印刷、司南、纸、火药

【答案】A

【解析】“司南”的发明时间是在战国时期,“纸”的发明时间是在西汉,“火药”的发明时间是在唐朝,“活字印刷术”的发明时间是在北宋。因此正确答案为A项。

21.(2008·四川文综·13)公元751年,唐朝军队在中亚败于阿拉伯军队,被俘往阿拉伯的士兵中有不少技术工匠,这次战役客观上促成了中阿之间一次技术转移.这时中国传人阿拉伯的技术应该是( )

A.造纸术 B.活字印刷术

C.指南针 D.火药与火器

【答案】A

【解析】造纸术是东汉时代宦官蔡伦于汉和帝元兴元年(公元105年)发明的。活字印刷术是北宋中期平民毕昇发明,时间与题干不符,予以排除,而指南针、火药与火器不是一项技术,因此,符合题意的只有A项,造纸术传播到阿拉伯。

22.(2008·上海单科A组·11)“父前行,子踵后。路遇长者,敛足拱手。尊长在前,不可口唾。”这是在敦煌发现的唐宋时期少儿启蒙读物中的句子,它反映当时的教育( )

A.鼓励儿童活泼机智 B.突出地方教育特色

C.提倡父子教学相长 D.注重儒家伦理道德

【答案】D

【解析】从题干中的句子可以分析得出,此时的教育比较注重启蒙孩子的长幼等级观念,而中国古代的儒家伦理道德比较注重等级观念。因此D项为正确答案。

23.(2007·海南单科·6)宋代理学的形成是由于( )

A.道教思想融入儒学 B.佛教思想融入儒学

C.儒家的伦理观出现本质变化 D.吸收佛道的思辨哲学阐释儒学的新发展

【答案】D

【解析】儒学在魏晋时期受到佛、道的冲击,出现三教并存局面,在宋代儒学家们吸收佛道的思辨哲学重新阐释儒学,形成理学。

24.(2007·宁夏文综)中国古代书法在发展过程中形成一些时代特点,如“宋人尚意”,即通过字体书写,表现自己追求的意境。右图为苏轼的《黄州寒食诗帖》(局部),就很能体现“尚意”的特征。这幅作品字体的特点是( )

A. 字形方整,笔画平直稳重

B. 字形扁方,笔画平稳舒展

C. 字形严谨。笔画密集繁复

D. 字形多变,笔画简约流畅

【答案】D

【解析】宋元丰三年苏轼被谪至黄州任黄州团练副使时做《黄州寒食诗帖》。贴中用笔率意奔放,恣肆挥洒,有徐起渐快,嘎然而止的节奏,体现了苏轼情感的波澜起伏,可以明显看出被贬谪黄州的悲愤情感,正体现了“宋人尚意”的特色。苏轼曾说:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”正体现出字体的变化特点。

25.(2020·新课示全国I卷·42)阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 关于宋代历史,海内外学者著述颇丰,叙述各有侧重,如《儒家统治的时代:宋的转型》《中国思想与宗教的奔流:宋朝》 《宋史:文治昌盛与武功弱势》等,这些书名反映了作者对时代特征的理解。

结合所学知识,就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证。(要求:论证充分,史实准确,表述清晰。)

【答案】答案略

【解析】题目要求“就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名”,可见本题主要是分析某一历史时期在一个或者多个方面的时代特征,如秦朝政治上的时代特征是专制主义中央集权制度的建立,汉代思想上的时代特征是儒学成为正统,宋代经济上的时代特征是商品经济空前繁荣,明清经济上的时代特征是实行闭关锁国政策,逐渐落后世界潮流。因此在拟定书名时,从各个朝代在政治、经济、思想等方面的时代特征入手,结合二轮通史的知识,列举出相关史实,进行分析论证,言之有理即可。

26.(2014·海南单科·32)(12分)中外历史人物评说

材料 赵孟頫(1254~1322),字子昂,元代著名书法家,为宋太祖后裔。南宋灭亡后,赵孟頫仕元朝,官至一品。现代有书评家评价他的书法“平整、圆润、妍,是元朝一大家,宋以后一人而已。人说他格调不高,是因为他降元。但他的字好,学好不容易”。

傅山(1607~1684)为明末清初人,注重个性宣泄的书法,在历史上有很高的声誉。他在《训子帖》中说,在二十岁左右时,“于先世所传晋唐楷书法,无所不临(临摹),而不能略肖”,偶然得到赵孟頫的墨迹,“爱其圆转流丽,遂临之”。1644年清朝入主中原后,他拒仕清朝,对赵孟頫的态度也发生了变化,“薄其为人,痛恶其书浅俗……无骨”,开始临摹颜真卿(唐代著名书法家,在平定叛乱中为国捐躯,被后世视为忠臣)的书法,自叹“腕(指书写习惯)杂矣,不能劲瘦挺拗如先人矣”。

——摘编自白谦慎《傅山的世界——十七世纪中国书法的嬗变》等

(1)根据材料,指出傅山对赵孟頫书法艺术评价的前后变化及所持标准。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,指出影响傅山对赵孟頫评价的因素。(6分)

【答案】(1)变化:前期:圆转流丽;后期:浅俗无骨。

标准:前期就书法论书法;后期以气节评价书法。(6分)

(2)因素:时代变化;抗清情结;个人审美观。(6分)

【解析】(1)第一问中第一小问依据材料“平整、圆润、妍”以及“薄其为人,痛恶其书浅俗……无骨”的关键信息从前期和后期去概括变化;第二小问依据材料前期从书法角度评论,而后期从民族气节角度归结答案。

(2)依据材料中“人说他格调不高,是因为他降元”“1644年清朝入主中原后,他拒仕清朝”关键信息从时代变化、抗清以及个人审美的角度思考作答。

历史人教统编版第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课后作业题: 这是一份历史人教统编版第11课 辽宋夏金元的经济与社会 课后作业题,共10页。

人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第10课 辽夏金元的统治 随堂练习题: 这是一份人教统编版(必修)中外历史纲要(上)第10课 辽夏金元的统治 随堂练习题,共4页。试卷主要包含了元初,中书省“省规”,从便区处等内容,欢迎下载使用。

高中历史第9课 两宋的政治和军事 练习: 这是一份高中历史第9课 两宋的政治和军事 练习,共7页。试卷主要包含了4·浙江高考·7)有学者认为,[历史——选修1等内容,欢迎下载使用。